学术动态

笑声的恶势力

2008-11-06

年少的时候,我很喜欢看英国小说,总是偏向于文笔揶揄讽刺辛辣的那一类,有人说这是英伦幽默的特有风格。给我印象最深刻的,有奥斯汀的《傲慢与偏见》、狄更斯的《艰难时世》和格罗史密斯的《小人物日记》。这些小说颇有一些惹人发笑的本领,凭着那么一股辛辣揶揄的描述,让人忍不住对里面的某些人和事情发笑起来。《傲慢与偏见》里的班纳特太太是那么愚蠢不堪、行为粗俗而功利,成天大呼小叫、毫不羞耻地谈论着钓金龟婿的必要性,可是当她面对潜在的金龟婿时,行为又从来都没有得体过,总会得罪了她最应该讨好的人;《艰难时世》里的葛雷硬先生,孜孜地经营着自己的产业,还毫无保留的信奉庞德贝不知廉耻的满口胡言和自我吹嘘;没有人比《小人物日记》里生活在伦敦郊区的普特尔先生更加局促而捉襟见肘的了,他古板而势利,丑态百出……。作者们毫不留情的展现了这些蠢人们傻乎乎的举动,如同眼前亲见栩栩如生,我们忍不住笑了。

可是我们为什么发笑呢?“人类一思考,上帝就发笑”,昆德拉常常引用这句犹太格言来表达人类令人悲哀的有限性。上帝之所以会发笑,是因为他无所不知,熟悉人类的一切烦恼,甚至还知道答案,在他眼里,人类大概是傻乎乎的。然而我们的思考者却并不清楚自己的处境,他只好捧着头颅、揉着太阳穴、踱着方步甚至闷声吼叫着苦苦思索着他的问题,依据自己的经验做出了无法预料结果的种种选择。看着我们的思考者在那里犯傻,上帝笑了,也许还撇了撇嘴,这是至高无上的智者的笑。这一笑显示出他的气度非凡与高出一等。这是一种批评。

读者和小说里人物的关系,与上帝和我们的思考者之间的关系,有着某种相似性。我们捧着一部小说,看着角色在他们的世界里思考、选择,我们隔着距离看着,总能看到一些处世十分不恰当、行为过于滑稽不得体的人物,他们总是特别会引得我们撇撇嘴、笑起来。我们笑了,以此评价了傻乎乎的角色,觉得自己看得很清楚,似乎有一种高出一等的优越感。当然,书中也一定会有我们很认同的一些人,他们明智得体、风度翩翩,比如达西尽管傲慢却是理想的绅士代表,伊丽莎白更是聪明直率……。德国作家马丁·瓦尔泽说“对于我们认可的人物,喜欢的人,绝对不会产生批评他的想法,我们不想跟自己喜欢的人区分开来,只有我们不喜欢的才会激发排斥感和批评的欲望。这是因为,我们需要肯定自己对自我的感觉,肯定我们自己,是对的。”

英国的约翰逊博士曾经不无挖苦的总结过这种批评的风气,他说“批评是人们以极小的代价就能显得气度非凡、威风凛凛的一门学科。天赋不足而又因懒散而无知的人可以用批评家之名满足他的虚荣心”。我们看书时,看到“傻人”做出的蠢行时,笑起来。我们的笑声否定了他们,通过评价别人的不得体又或是道德低下,批判者呈现了自我的正确和得体,我们感受到自己是聪明的、美丽的、优雅的、正确的……便可威风凛凛起来。这正应了王国维的话“夫能笑人者,必其实力强于被笑者也,故笑者实吾人一种势力之发表。”

英国哲学家霍布斯在《论人性》中曾经探讨过这个问题,他说笑是一种“突然的荣誉感”,而且是“一种虚矫自负的荣誉。把他人的弱点引为自己逞能争胜的依据。”他在《利维坦》中继续了这一论题,感叹道“好耻笑他人实在是胆怯的症状,为什么要强使自己感觉良好?”和霍布斯一样相信性恶论的波德莱尔,在《论笑的本质》一文中阐述了这种笑声的性质,他认为笑是邪恶的,人堕落了,才意识到自己的优越,于是会忘乎所以的笑起来。

陆建德先生在《于嬉笑诙谐之处》里引用了一个例子来展现笑声的恶势力。古希腊的阿里斯多芬制作过一出著名的针对当时社会名流的喜剧《云》,里面顺便也让苏格拉底出了镜,在那一幕里,这位哲人坐在悬在半空的篮子里做着荒诞不经的清辩,而他门下那些古怪的生徒们则或撅着屁股研究天文,或苦思其他的问题。观众们笑得前仰后合,这笑声抹黑了苏格拉底的名声和他孜孜不倦的求索精神。这种笑声,像《巨人传》里常有的恶作剧引发的大笑一样,摧毁了原本的观念和秩序,令观众在心理上占了苏格拉底的优势。

尽管阿里斯多芬与苏格拉底交情不薄,似乎无意诬蔑这位哲人,但他的喜剧作品,却不可更改的定下了苏格拉底厄运的肇始(苏格拉底自己如是说)。这个例子,让我们不得不注意到塑造笑柄的人。作品出世,便有自己的命运,读者的解读,依循他们人性的规律。正如马丁·瓦尔泽所言“读者,每个读者,面对他读到(看到)的东西,都必须穿越模棱两可的地带去决定,他想理解什么,想怎样理解。”我们不能光苛责观者的笑声,也要看看将人物栩栩如生展现在我们眼前的作者。他的手法,于这恶意笑声地发出,至关重要。

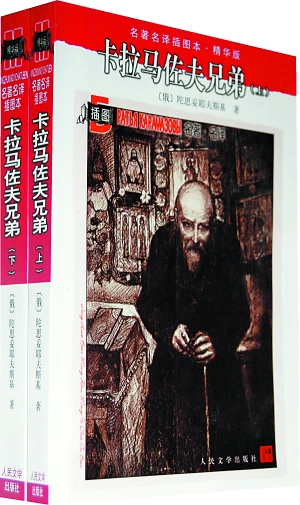

在有些小说中也有那么一类人物,虽然行为荒唐可笑、道德败坏,却并不能让我们发笑,反而会引发读者无限的泪水与同情。比如同样是英国作家的乔治·奥威尔写的《巴黎伦敦落魄记》里很多行为可笑、道德低下的小人物——无望的乞丐,无德的侍者,满口大话的俄国难民。读者看到他们的行为,刚要蹙眉撇嘴、发笑起来,奥威尔就会马上迎面补上一段理由,替这些人物的‘愚蠢’行为找到逻辑的支撑,于是读者觉察到了他们的处境,不由得心生凄凄之情,笑不出来。陀思妥耶夫斯基笔下的很多人物也是如此。看过《卡拉马佐夫兄弟》的人都会同意,谁可能比德米特里·卡拉马佐夫更低下、更愚蠢呢?这个一生都粗鲁暴虐、放荡不羁的人,做出的决定和选择,没有一样不是无知而愚蠢可笑的,最后还冒了杀父的罪名即将被流放。读者看着,却不会撇嘴笑起来,反而要替他难过。因为陀思妥耶夫斯基把关于此人的一切都告诉了我们,他的理由和逻辑以及他的思索、他的良心和无奈。我们知道他一生的轨迹,最后选择了同情而非发笑。

说到这里,我们不得不比较一下作家们呈现人物的手法,有的作家展现了矛盾的人物,他的正面和反面,他的历史来由和行为动机,任由读者选择想要怎样去理解他。而有的作家,只描绘了一个切面,比如我们看到的扁平的、可笑的班纳特太太,不可理解的迂腐难当的普特尔先生。作者没有引导我们去全面地看看他们的处境,去想一想,他们之所以成为这样的人,是因为什么。马丁·瓦尔泽说“一个作者强调某事的时候,同时应该反驳他所强调的。他应该象对待他想强调的东西那样,对所有他能想到的与之相反的东西进行彻底的阐述。如果他能用自我反驳的严肃说服我们,而且即便这样还能留下一些他想强调的东西,这种态度比单一的强调更令人信服。”

《阁楼上的疯女人》是一部女权主义的文学批评理论著作,这本书用象征的手法告诉我们,如《简·爱》里被囚禁在阁楼里的伯莎之流,也有她的故事,她的疯狂恶毒和放火的欲望,并非是一个可笑可厌的蠢人的非理智选择,她自有她的理由。

提出否定辩证法的德国哲学家阿多诺,有一句常被人引用的名言,这句话甚至被镶嵌在镜框里装饰在很多高雅家庭的墙壁上—— “做出了错误的选择就不会有正确的人生”。如果用他的逻辑来解释,那些引人发笑的人物,无疑都有着错误的人生,我们才会笑他们错误的选择和他们傻乎乎的人生。然而,这样的评价,以及其背后的势利和自矜高明,颇有其残忍的一面。我不由得想起波德莱尔的散文诗《每人都有他的怪兽》:“……每个人都背着一个巨大的怪兽……弯着腰向前走……要到什么地方去……他一无所知……”。在我们看小说时,被别人的行为举止惹得笑起来的时候,即便作者没有出来为他辩护解释,我们是否也可以替那被笑的人想一想:背负着他自己的怪兽,他的行为也许有充足的理由。

文章来源:信息时报

作者:中国社科院外文所 庄焰