外国文学动态研究

为你推荐一本书

“为你推荐一本书”是《外国文学动态研究》于2018年启动的新栏目,目的在于为广大文学爱好者推荐上一年度不同国家和地区出版的优秀文学作品。2019年的书单推介了美、加、法、奥、北爱、俄、意、西、日、巴西、黎巴嫩、阿根廷等十二个国家及地区于2018年出版的长篇小说及短篇小说集;同时,我们将继续推送“2018年度外国文学研究”的专栏文章,为读者朋友们奉上研究者对这些优秀作品的深入解读。

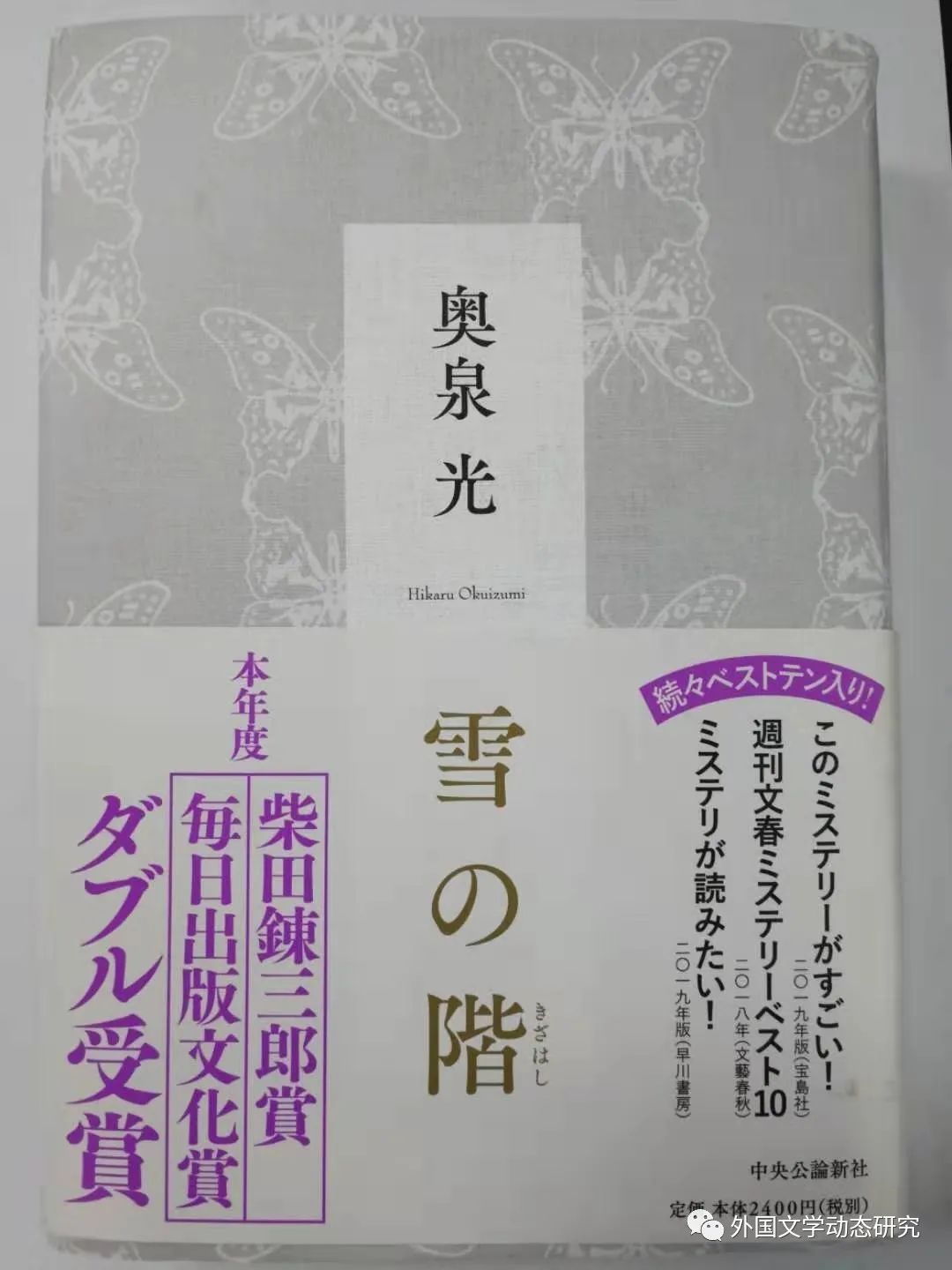

《雪之阶》

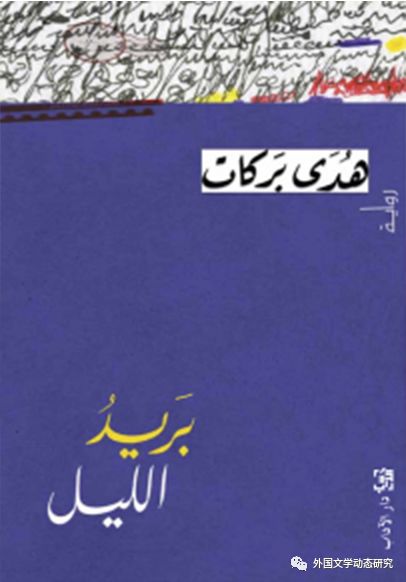

《死信》

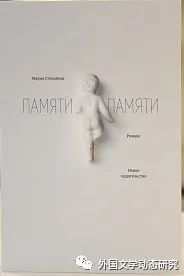

《记忆中的记忆》

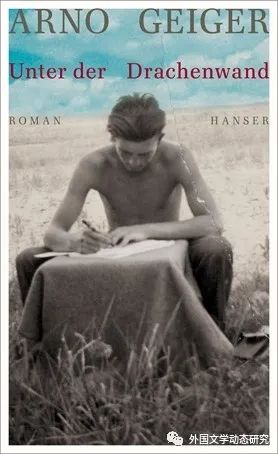

《龙墙之下》:战争阴影下的生活

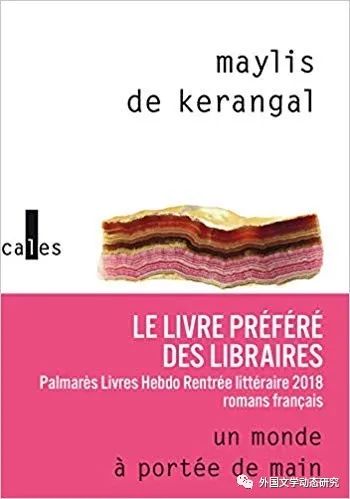

《触手可及的世界》

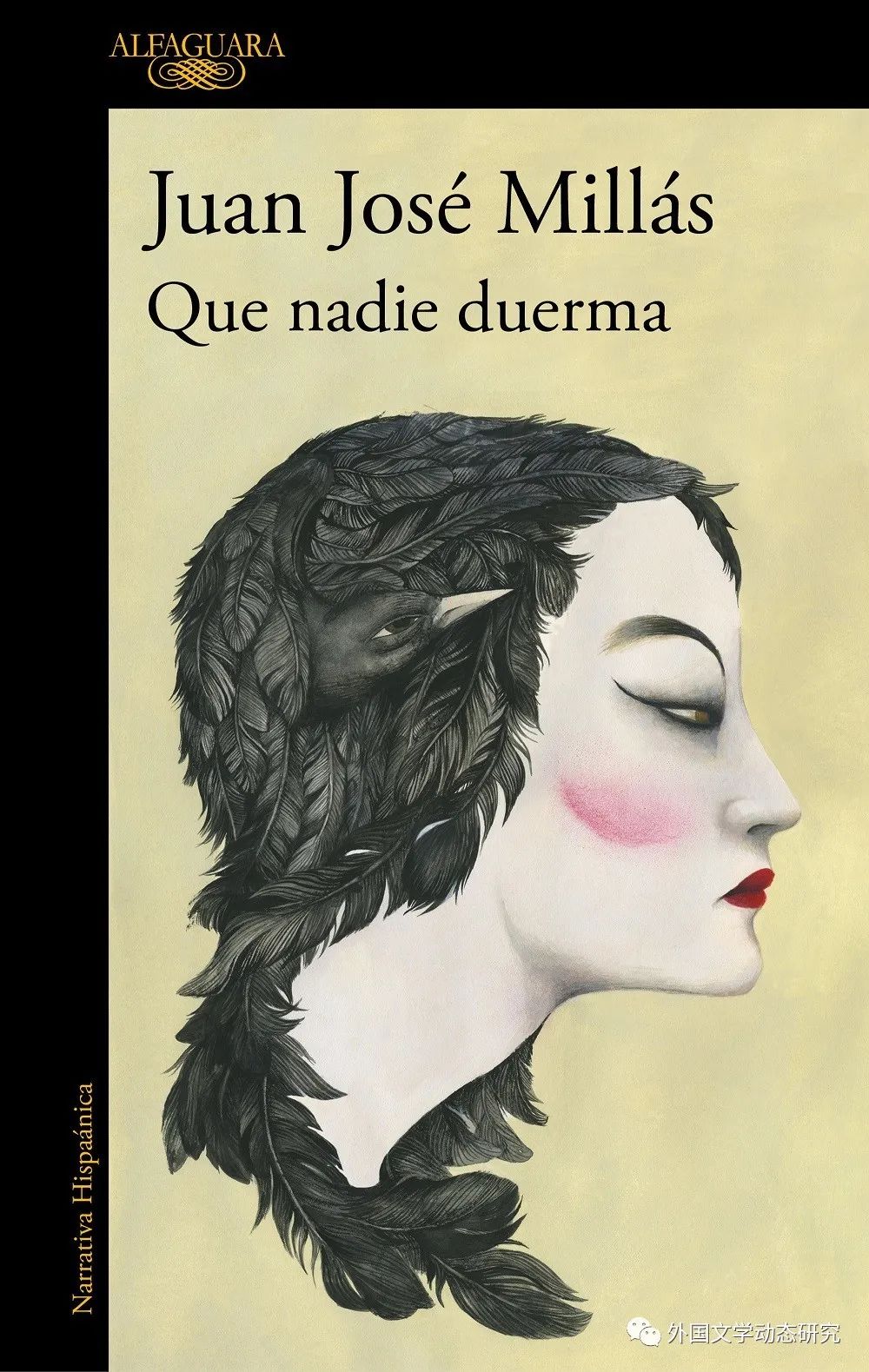

《今夜无人入睡》

《肯图奇》

《头顶的阳光》

《M,时代之子》

《送奶工》

《华盛顿·布莱克》

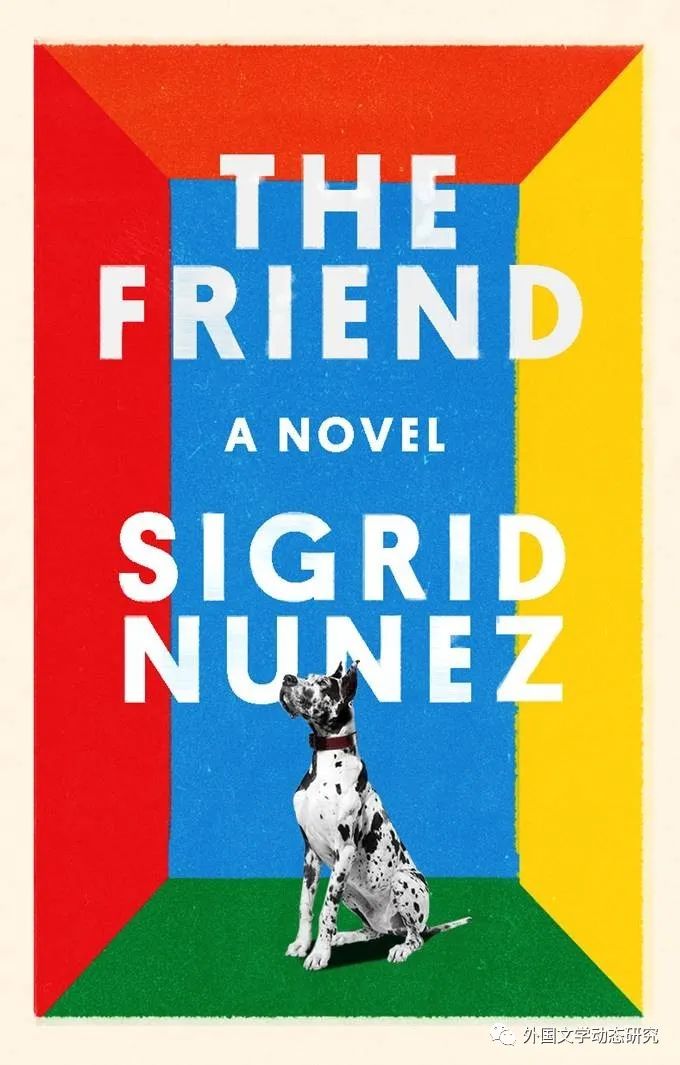

《朋友》

责 编:苏 素 校 对:时 安

排 版:裴 玉 终 审:时 安

扫描二维码关注我们

或点击“阅读原文”,购买新刊