二、“一个都不能少”:文学的记录与发声

2015年,面对日益严重的针对女性的暴力事件,阿根廷民众发起了“一个都不能少”(Ni una menos,直译为“一个女性都不能少”)运动。数千人走上街头抗议,要求停止对女性的暴力行为。此后,该运动受到普遍关注,蔓延至拉美多国。2018年,“一个都不能少”运动的主题为争取堕胎权,无数民众披戴绿色丝巾为女性振臂高呼,希望国会将自愿终止妊娠合法化。虽然最终堕胎合法化的法案未能通过,但这场绿色运动唤起了阿根廷全国乃至拉美多国对堕胎权的广泛讨论,女性权益再次成为社会热点。

(“一个都不能少”运动,图片源自网络)

数百位女性作家联名递交公开信,强调阿根廷出台相关堕胎政策以保护女性权益的重要性和紧迫性。不少具有知识分子良知和社会责任感的作家纷纷发声,其中“最坚定和影响最广泛的声音之一”就是克劳迪娅·皮涅伊罗(Claudia Piñeiro)。她多次在公开演讲、电视和社交网络上强调,作为文字工作者的作家不应对社会问题保持沉默,而是应该利用文学和语言这些作家独有的工具去言说。

皮涅伊罗的作品主要分为小说和剧本两类,大部分作品都属于女性题材,如长篇小说《你的》《星期四的寡妇》《埃伦娜知道》《哈拉的裂痕》《贝蒂乌》等。2018年,皮涅伊罗发表个人首部短篇小说集《谁不是呢?》。书名源自小说集的小说《短租》中的人物对话:“他们看起来很怪吗?”“可谁又不是呢?”怪异构成了小说集的主题。在书中,爱情与亲情,人与人之间的沟通障碍,个人和家庭的秘密,还有蛰伏在人们内心的恐惧以及在社会上蔓延的暴力,凡此种种都让人变得“有些怪异”。皮涅伊罗追问的是在面具背后,看似正常的人和生活是否真的正常,是否也有些怪异?

皮涅伊罗曾说:“我的创作始终聚焦此地、此时,关注当下正在发生的事情。”收录于《谁不是呢?》的短篇小说《给母鸡的垃圾》就以隐晦的方式讲述了一个关于堕胎的惨痛故事。小说大部分篇幅都在冷静地叙述“她”如何扎紧黑色塑料袋,如何去扔垃圾的过程。但就在故事行将结尾时,点破了那神秘的垃圾:“她见过外婆如何帮她姐姐处理,所以她知道该怎么做。把毛衣针扎进去,等待,撕心的叫声,腹部剧痛,血流不止,然后把流出来的东西都接到桶里,再丢给鸡群。她是亲眼看见外婆那样做的,她学会了。今天,她就是那样做的。”一个扎紧的黑色塑料袋,隐藏的是两个女人的秘密,记录的却是无数女性的悲痛与无奈。在皮涅伊罗的作品中,堕胎题材并不鲜见,如《你的》和《埃伦娜知道》等都探讨了女性在面对堕胎时的恐惧与艰难抉择。

将克劳迪娅·皮涅伊罗置于2018年阿根廷文坛聚光灯下,除了她为女性权益奔走疾呼及其女性题材作品外,还有一个重要原因,即其黑色小说创作。

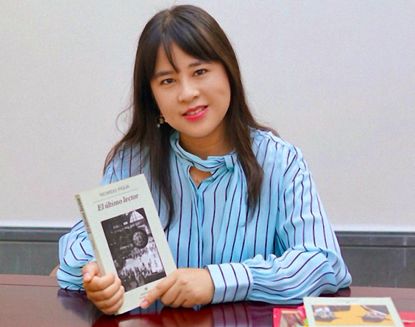

(作家克劳迪娅•皮涅伊罗,图片源自网络)

侦探小说一直是阿根廷文学传统的主线之一,2018年更是在西语文学界成为关注的重点。7月,始于1988年的侦探文学盛会——“希洪黑色小说周”专门致敬博尔赫斯与皮格利亚,充分肯定了两位阿根廷作家的侦探小说创作及其对推广该文学体裁所做的出版贡献,“没有他们的付出,西语国家这些新一代作家的创作就无从谈起”。皮涅伊罗的创作就深受这两位作家的影响,尤其是皮格利亚。2018年12月,皮涅伊罗获佩佩·卡瓦略奖,成为第一位获得该奖的拉美作家,也是第四位获得该奖的女性作家。

皮涅伊罗的文学创作可以用“红与黑”来概括,“红”是指其作品多以女性为主,而“黑”则是指其大部分作品都属于黑色小说。她创作的侦探小说,并非严格意义上的侦探小说。她本人也曾表示:“我的创作总与死人相关。有人死了,随之而来的就是谜团,就是追寻真相,就是凶手是谁和为什么要杀人。但有时我会刻意让侦探小说元素隐身,将其深藏于结构之中。”皮涅伊罗多次提及,其创作受到了皮格利亚提出的“妄想症小说”的影响。在这类小说中,“追踪调查引向的并非是真相或意义,而是某个隐藏其后的阴谋,而这个阴谋的制造者往往和国家政治有着错综复杂的关系……受害者成为主角和情节中心,而非凶手或受雇的侦探”。

皮涅伊罗非常擅长通过调查罪案来探究社会问题,揭示大大小小的权力滥用以及女性面临的诸多困境。她关注的是以女性为主的人物与社会、家庭和自我的冲突。《你的》缘于画着爱心,写着“我爱你”和落款为“你的”的信件,对婚外情和凶杀案的调查构成小说主线,但作品真正描画的其实是一幅中产阶级女性群像。《哈拉的裂痕》探讨的是婚姻的裂痕及由此撕开的社会问题。而《贝蒂乌》中扑朔迷离的罪案背后隐藏的是对丑陋的社会现象和人性的讽刺。

除了年度作家克劳迪娅·皮涅伊罗外,多位男性作家也通过作品关注女性权益,声援“一个都不能少”。阿里埃尔·马格努斯(Ariel Magnus)的长篇小说《堕胎》讲述的就是一对阿根廷情侣前往乌拉圭合法终止妊娠的故事。小说副标题“一部非法小说”尽显对阿根廷社会热点的嘲讽。另一位男性作家卡洛斯·戈多伊(Carlos Godoy)深受“一个都不能少”的触动,在采访了大量女性后,他模仿一位十九岁女孩的声音写下了《水母:堕胎日记》。戈多伊认为,“关于堕胎的争论是文明与野蛮这一历史裂痕的另一种形式”,而这部小说则是另一份来自文学世界的控诉。小说封面简洁素净,采用了与争取合法堕胎权运动的绿色丝巾相同的颜色,无声却有力的抗争跃然纸上。

(《水母:堕胎日记》,图片源自网络)

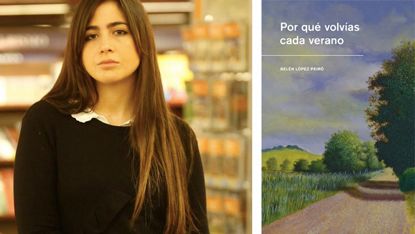

2018 年的阿根廷文坛还涌现了大量关注女性题材的作品。女作家贝伦·洛佩斯·佩伊罗(Belén López Peiró)根据自身经历创作了长篇小说《那些年,为什么你每个夏天都回来》。小时候,贝伦每年夏天都喜欢去姨妈家度假。但美好的夏日很快就变成了梦魇,从十三岁到十六岁贝伦遭受了姨父的性侵。痛苦的经历并没有摧毁贝伦,她勇敢地站出来指控供职于警察局的姨父,而他最后竟获释了。于是,贝伦选择提笔记录这段伤痛。不过,她并没有选择第一人称进行创作,小说里充满了各式各样的声音,那些源自受害者、施暴者、受害者家属、心理医生、律师、检察官等人的声音构成了一部让人唏嘘的复调。当受害者终于克服内心恐惧说出真相时,她面临的很可能是一系列的质疑:你当时为什么不说呢?为什么你每年夏天都回来呢?很多时候,来自家庭和社会的声音是冷漠的。正因如此,小说讲述的并不仅仅是贝伦的个人经历,而对女性造成伤害的施暴者也不仅仅只有那一个。

(作家贝•洛•佩伊罗及其小说《那些年,为什么你每个夏天都回来》,图片源自网络)

同样有女性题材作品问世的还有文学评论家、作家玛丽亚·莫雷诺(María Moreno),她被认为是“阿根廷有史以来最出色的纪实文学作家,同时也是西班牙语世界最清晰响亮的纪实声音之一”。莫雷诺的创作涵盖文学评论、报告文学和小说等,思想深刻,文笔犀利,同时又杂糅着多种迥异的风格。2018年,莫雷诺发表新作《祷文:致维琪的信及其他政治挽歌》。在书中,她打破虚构、文论和传记之间的界限,聚焦阿根廷著名作家鲁道夫·瓦尔希之女维琪之死,用动人的笔触讲述了瓦尔希父女的亲情和他们在军政府独裁时期的英勇抗争。2018年年底,在女权运动的大背景下,莫雷诺又应势出版《小册子:色情和女性主义》。该书收录了莫雷诺发表在报刊杂志上的五十多篇文章,呈现了四十年来她关于女性地位、女性主义、女性的抗争等观点。《小册子》既是属于莫雷诺的女性主义关键词自传,亦是一部阿根廷当代女性主义思潮变迁史,为读者提供了一份女性主义读本和多元的思考角度。

![]()