年度研究 |历史反思与现实审视——2018年意大利文坛回顾

历史反思与现实审视

——2018年意大利文坛回顾

彭倩,博士,南开大学外国语学院意大利语系讲师,研究方向为意大利语言及文学 、比较文学与世界文学等,曾于意大利比萨大学交换学习,长期担任意大利驻华大使馆商务参赞助理。

内容提要 2018年意大利文坛以真实历史为基础的非虚构类作品再创新高,表明历史反思文学进入了勃兴阶段,凸显出意大利知识分子面临的当代困局。个人与时代的历史叙事迎来蓬勃发展,聚焦战后重建的历史小说,关注当代恐怖主义的报告文学,描绘童年经历的自传小说和勾勒名人群像的儿童文学作品均立足“历史”,讲述个体与群体在时代变幻中的生命抉择。此外,侦探惊悚类型文学持续发展,老牌系列作品与新人佳作频出,长期占据畅销榜首。诗歌新作以“死亡”为契机,叩问生命。女性叙事则回归至“母性”及“友情”等母题,探索当代意大利女性的困惑与迷茫。

关键词 意大利年度文学研究 法西斯 种族主义 历史 反思

2018年意大利文学市场迎来了本土化的全新格局,达里奥·佛、翁贝尔托·艾柯等著名作家相继逝去,但自2008年《质数的孤独》刮起来的“新人风尚”余劲尚在,意大利在近十年的发展中已培育出新一代作家群体。从各大媒体发布的排行榜来看,2018年意大利作家在本土市场上战胜了外国作家。从国内外销售数据对比来看,意大利作家持续向海外市场拓展,版权销售量不断攀升,而外国翻译图书数量则不断减少。意大利作家对自身的现实及精神处境形成新的体认,意大利新时代文学的海外影响力也正在逐步提升。

2018年文学经验表述的本土意大利化以“历史”为新型语汇和逻辑,对意大利国家和民族历史的反思成为文学新动向。意大利知识分子此前常被指责为“无所作为”,因黑手党题材小说《格莫拉》而享誉全球的作家罗伯特·萨维亚诺(Roberto Saviano)曾因为学者们“太过沉默”而痛心疾首,呼吁知识分子要勇于发声和表态。但2018年这种状况正在悄然改变,意大利知识分子的集体反思和抵抗凸显了深邃的思想内涵和文化形态。意大利作家群体对历史及现实经验多面性进行深度捕捉,对苦难与创伤加以审视,在回顾历史中表达人生哲理问询。

一、 对法西斯主义的当代反思

2018年我们见证了意大利法西斯反思文学的勃兴。2018年是意大利种族主义国家法规诞生八十周年,1938年9月5日维托里奥·埃马努埃莱三世(Vittorio Emanuele)正式签署屠杀犹太人法令。2018年意大利大选前夕,一部戏讽墨索里尼的电影《我回来了》创下观影人数新高,也拉开了全年法西斯反思浪潮的序幕。斯特雷加文学奖、斯特雷加青年奖、巴古塔、维亚雷焦、坎皮埃罗几大文学奖都不约而同地选择了法西斯主题作品。本年度面世的法西斯反思文学新作不胜枚举,包括墨索里尼虚构自传、犹太女摄影师传记、试毒女郎传记小说、纳粹迫害历史纪实档案、法西斯反思随笔等。三部聚焦法西斯时期女性抗争的作品引发广泛讨论,首部以墨索里尼为叙事口吻的虚构自传让大众重新界定法西斯主义的当代表现,探讨网络种族仇视和语言暴力的学术论著及纳粹迫害史书在2018年即将结束时出版,为这场反思文学浪潮划下句号。

2018年意大利最重要的文学事件,是一部传记小说同时斩获斯特雷加和巴古塔两大文学奖,并入围坎皮埃罗奖。意大利德裔女作家海伦娜·姚奈切克(Helena Janeczek)所著《带莱卡的女孩》是本年度意大利最重要的作品之一,知名作家贝奈德塔·托巴吉(Benedetta Tobagi)欣慰地表示,姚奈切克令意大利非虚构小说领域再创新高。作品讲述历史上第一位战地女摄影记者格尔达·塔罗短暂而传奇的一生,也记录了一代优秀年轻人在面对时代巨变时作出的庄严选择。姚奈切克力求还原传记的真实语境,大量搜集与塔罗相关的史料,糅入专业的摄影术语,最终构建出一个多维面向、丰富立体的人物。学者马克·桑塔加塔(Marco Santagata)称赞作品是“具有普遍性的典型小说,中心人物鲜明强烈”。整部传记充满柔情,但又深刻尖锐,针砭时弊,极具现实意义。

(《带莱卡的女孩》,图片源自网络)

另一部讲述德国犹太女性的传记《试毒女郎》摘得年度坎皮埃罗大奖。作者罗塞拉·波斯托里诺(Rosella Postorino)以唯一一名幸存的“试毒女郎”玛格特·沃尔克(Margot Wolk)为原型,叙说了希特勒统治下德国女性的悲惨命运。二十四岁的沃尔克与其他十四名女孩一起成为希特勒试毒员,女郎们终日处在恐惧惊慌中,因为美味佳肴有可能成为她们“最后的晚餐”。尽管波斯托里诺几乎完全复原了法西斯时代的语言特色,《试毒女郎》仍被质疑虚构成分过多,已丧失可信度。严格来说,这并不是一部传记,因作者甚至将自己也作为人物放入故事,“因为我想看看自己在同样的情境下会如何处理”。作品叩问灵魂,深刻表达出战争之下女性对生存的渴望,对友情的珍视,折射出人性的高贵。

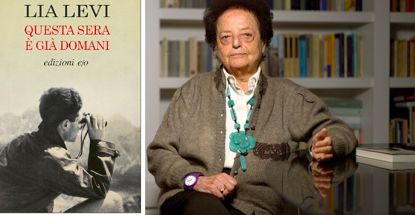

2015年坎皮埃罗奖得主马克·巴尔扎诺(Marco Balzano)的新作《我留在这》也聚焦法西斯时期女性命运,小说获得斯特雷加奖提名并摘下阿斯提文学奖和厄尔巴岛国际文学奖。巴尔扎诺以诗意的语言描绘深刻现实,讲述一名女教师通过“语言”进行抵抗的故事。小说由小镇水坝修建与女教师个人命运两条叙事线交织而成,巴尔扎诺曾表示曾将书名定为《直至最后》,但最后与编辑商定以“留”作为关键词,“留”住一种被强行消灭的语言(德语),“留”住一个即将在地图上消失的地点(小镇被淹没),这正是小说的抗争精神。2018年的斯特雷加青年奖同样授予反思法西斯历史的作品。犹太裔女作家里雅·莱维(Lia Levi) 在新书《今夜便已是明日》中讲述了1938年纳粹政权下一个犹太家庭的悲惨遭遇。斯特雷加青年奖表彰在青少年阅读推广中作出重要贡献的当代意大利小说,评委由意大利国内外五十所高中的学生构成。2018年近五百名学生一致推选出一部纳粹回忆录,更表明意大利对法西斯主义反思的全民性和普遍性。莱维出生于1931年,亲身经历了犹太民族在艰难时代的滔天浩劫。小说将时代沉浮与个人命运交织并述,体现出个体在面对种族灾难时的人性光辉。

(作家里雅·莱维及其作品《今夜便已是明日》,图片源自网络)

此外,一部虚构的墨索里尼自传成为2018年下半年意大利文坛的热门话题,《M,时代之子》是首部以墨索里尼为叙事视角的自传小说,讲述了法西斯帝国的创建与崛起。《纽约时报》认为“这是一本伪装成小说的历史课本”,它仅提供史料,重考证,轻叙事,实则模糊了小说和历史课本之间的界限。但这恰是安东尼·斯库拉提(Antonio Scurati)的匠心所在,他力图真实再现这名决定意大利历史走向的关键人物,复原残暴纳粹领袖身上隐藏和复杂的内心世界。

2018年意大利对法西斯历史的审视不仅以人物传记集中体现,还涉及专业论著。讲述法西斯政权的《不完美的机器,法西斯形象和真相》收获维亚雷焦小说类单项奖。作家圭多·梅利斯(Guido Melis)以严谨的史料考证之法,从政府与管理、党派、法律法规及公共经济这四个方面对法西斯帝国的根本机制进行解析。以网络种族主义语言为研究对象的学术著作《种族主义2.0,网络仇恨的社会-教育分析》强调媒体兴起加快了仇恨和种族主义的传播。教育博士斯蒂芬娜·帕斯塔(Stefano Pasta)敏锐地察觉到网路上蔓延开来的种族歧视、民族仇恨和语言暴力,他在论著中介绍种族主义的发展,划分不同形式的种族暴力,倡导个人承担起社会责任,合理正确地应对网络仇恨和种族暴力。

另一部直击意大利种族主义沉疴的纪实作品《1938,意大利种族主义:犹太人迫害记录史料》值得重点关注。作品在2018年末出版,为2018年意大利这场历史审判划上了句号。作者法比奥·伊斯曼(Fabio Isman)记录了意大利历史上最为黑暗的一幕,讲述1938至1945年期间对犹太人的戕害,媒体因此将伊斯曼称为描述“1938年意大利之耻”的作家。此外,意大利作家对种族主义的思考不限于纳粹时期,广泛意义的种族歧视也在其考量之中。美意混血记者爱丽莎·法齐奥(Elysa Fazzino)的处女作《三个女朋友》同样讲述的是爱与种族主义的故事。小说荣获女性之国小说奖,讲述了1968 年美国民权运动和越南战争时期黑人女管家与意大利海军家庭之间的复杂情感关系。

一大批反思法西斯历史的文学作品在2018年集中出现,凸显了意大利知识分子面临的当代困局。意大利法西斯是世界法西斯主义的肇始,但又被矛盾地美化为纳粹的“善良版本”,甚至被称为是传奇的“神话”。不少研究法西斯与极权主义的学者都倾向于将意大利法西斯视为“较小的恶”(lesser evil),耶鲁大学历史教授塞缪尔·寞恩也曾指出意大利在二战后的情况与欧洲其他国家均不同, “意大利知识分子并未如德国或法国那样,充分构建起一种纳粹-后社会意识”,“与纳粹种族主义相比,天主教民主党派认为墨索里尼的政权是‘较小的恶’”。2018年意大利作家将历史反思作为新的趋势性元素,试图探寻合理对待意大利法西斯主义的当代方式。

法西斯反思文学热潮折射出意大利社会涌动的焦虑与不安。2018年不少媒体都以“意大利是否演变成了种族主义国家”为头版标题,足见警惕程度。反种族主义的国际路纳利亚协会(Lunaria)于上半年发布“常见种族主义报告”,自2007年至2018年所有意媒报道过的种族主义排外攻击事件竟高达六千多起,仅在2018年第一季度便出现一百六十九起。《意大利日报》甚至以“或许墨索里尼从未离开过”为标题,指出意大利大众的语言习惯及思维方式与法西斯主义具有高度相似性。民众需要担忧的不是墨索里尼,而是深藏于每个人心中的墨索里尼。对种族主义的历史反思实则是对当今意大利社会的探讨,意大利作家以史为鉴,谨慎应对法西斯主义的可能复辟。

二、个人与时代的历史叙事

2018年,意大利文坛的历史叙事不仅涉及残酷的法西斯种族屠杀,对宽泛意义上的个体与群体命运史同样关注。当代意大利作家真实记录时代风云变幻,展现出强烈的使命感、责任和担当意识。2018年出现的历史叙事涵盖意大利战后重建、经济奇迹、学生运动、集权统治、“伊斯兰国”恐怖组织发展等宏大背景,也触及知名历史人物生平和自我经验叙述的个体微观视角。

维亚雷焦小说类单项奖另一部获奖作品《我们的魅力年华》是2018年最引人瞩目的历史小说之一。小说描绘意大利战后的飞速崛起与衰落,朱塞佩·卢珀(Giuseppe Lupo)还原了意大利的繁荣盛世和黑暗时期,讲述经济奇迹和暗流涌动的学生运动及恐怖主义。作者真实刻画了激烈的代际冲突,母亲与女儿成长的时代迥异,作者在她们持续的交锋对立中讲述出时代巨变在意大利人身上留下的印记。另一部“高龄”处女作《罗马黑夜之光》同样以意大利战后历史为叙述中心。作者亚历山大·皮埃罗兹(Alessandro Pierozzi)是七十七岁高龄的业余作家,他普通工人出身,曾担任拉齐奥大区冶金工会秘书。小说以两个洗衣女工的故事展开,叙述意大利在战后的重建与学生抗议运动的肇始,歌颂刻骨铭心的革命友谊像一束亮光照亮了罗马悲惨的黑夜。

此外,2018年度意大利两部聚焦集权统治的历史小说同样引人注目。《无产者崇拜》讲述发生于“十月革命”十年之后斯大林及其反对者之间的冲突。故事主人公波格丹诺夫是科幻小说家、革命家、科学家和哲学家,他意外地发现自己小说中叙述的人物拥有了真实生命,走出文本进入到了现实中。《星星灭了》则关注新世界的殖民主义,作者马泰·雷蒙蒂(Matteo Raimondi)选择美国马萨诸塞湾附近的新英格兰约克镇作为故事背景,刻画十七世纪末期印第安人与殖民者之间的激烈冲突。

(《星星灭了》,图片源自网络)

2018年意大利报告文学领域中《道拉》尤值得关注。小说聚焦三位逃兵,讲述“伊斯兰国”的崛起与衰落,书名“道拉”正是阿拉伯语“国家”之意,也是成员对归属组织的统称。作者加布里埃•德尔•格兰德(Gabriele Del Grande)是意大利知名记者和人权主义者,他在刀尖上行走,深入中东危险地区进行长达一年半的采访,甚至于2017年4月在土耳其遭遇禁闭。《道拉》描绘了如阿伦特所说的“平庸之恶”,“以惊人的现实主义,将痛苦、愤怒、荒谬、恐惧与怜悯都具象化”。安莎通讯社赞誉作品并不流于表面,而是如实地还原一个恐怖组织的真相。

传记风潮在2018年可谓已席卷意大利文坛。“传记倾向”曾被视为一种缺乏文学想象力的表现,但纵观2018年意大利文坛,不少重要文学作品都采用了传记的形式。其实对传记的偏爱本不应受到诟病,相反,关注个体生命维度更能凸显民族集体生命的价值和意义。获斯特雷加提名奖的是讲述意大利著名作家娜塔莉娅·金兹伯格传奇人生的《女海盗,娜塔莉娅·金兹伯格肖像》。2018年9月出版的足球队长弗朗西斯科·托蒂(Francesco Totti)的自传《队长》更是创下销量奇观。《无法碰触的海洋》与《未曾到达顶峰》两部自传小说则关注个人与社会的关系。前者讲述了作者法比奥·杰诺维斯的童年经验,探寻家庭与社会的持续冲突,指出真正怪诞的是正常的社会,而真正宝贵的则是看似怪诞的心灵;保罗·科涅狄(Paolo Cognetti)的《未曾到达顶峰》以高山为背景,以作者真实登山之旅为蓝本,讲述他在喜马拉雅山脉进行的一次为期二十天、跨越三百公里的徒步旅行。

(《女海盗,娜塔莉娅•金兹伯格肖像》,图片源自网络)

2018年的儿童文学领域则以跨时代的“群体传记”为主打。《叛逆女孩的晚安故事》第二部依然是最受欢迎的儿童图书。《叛逆女孩的晚安故事》是2017年最令人称奇的出版事件,创下现象级的销量奇观,短短两周内便销售十万册。绘本的大胆之处在于突破了传统的公主童话故事,让现代女性成为儿童书的主角。两位女作家埃·法威利(Elena Favilli)与弗·卡瓦罗(Francesca Cavallo)一改传统的等待白马王子的模式,摒弃了女主人公无知或天真的刻板形象,以“勇敢的叛逆者”形象来鼓励女孩变得坚强勇敢,成为命运主宰者。

三、犯罪类型小说的繁荣发展

尽管反思法西斯历史的文学作品在2018年引发新热潮,但犯罪小说依然是最受意大利读者喜爱的体裁。老牌作家保持旺盛的创作劲头,系列侦探小说持续发热,新锐作家初试啼声便一鸣惊人。侦探类型文学领域呈现出欣欣向荣的繁盛景象。

2018年度班卡雷拉奖颁给了一本两年前问世的西班牙语犯罪小说《我将给你的一切》。作者为巴斯克语女作家多洛蕾丝·雷登多(Dolores Redondo),讲述知名男作家马努埃在同性丈夫阿尔瓦罗离奇死亡后展开的系列追查。小说情节扣人心弦,描写细腻传神,文笔优雅不失辛辣,对社会病态进行了鞭辟入里的分析,直击读者心灵深处。卡尔维诺文学奖同样被一部心理惊悚小说《焦纳的冬天》获得,作者菲利普·塔帕雷利(Filippo Tapparelli)创造性地采取了第一人称与第三人称的双重叙述视角,将幻觉、想象与真实并置杂糅,在癫狂与清醒之间不断转换交互,形成一种令人错愕的反差与反讽。

系列侦探小说在2018年仍保持强劲势头。卡米莱里系列小说新作《卡塔拉诺迪方式》被认为是卡米莱里近年来最好的作品之一,他以如诗般的优雅语言抵达人性最深处的悲哀。主人公仍为蒙塔尔巴诺警长,故事以导演卡梅罗·卡塔拉诺迪在荒宅中离奇死亡展开。小说在警匪破案的故事框架下透露出对社会政治状况的警醒和深思。另一部系列警匪小说新作《玩你们的游戏》同样值得关注,演员出身的作家安东尼·曼西尼(Antonio Manzini)著作颇丰,曾荣获2016年的齐亚拉文学奖,其创作的另类警长洛克·斯基亚沃切系列破案小说颇受读者追捧。新作讲述血腥的赌场风波,探秘最黑暗的人性。

2018年最受瞩目的处女作应为《地狱上花》,这部以女性警长为主人公的犯罪小说在法兰克福书展上大放异彩,颇受各国书商青睐。作者伊拉莉亚·图蒂(Ilaria Tuti)当为2018年最值得关注的新锐女作家之一,《共和国报》评论她极擅长“赢得并维持读者的注意力”。2018年年末,姗姗来迟的一部新作《人之尺度》引发热烈讨论,这是君提出版社为2019年达·芬奇逝世五百周年策划的系列纪念小说之一。《人之尺度》有别于历史小说、学术论文或杂记随笔等常见体裁,结合了历史小说与犯罪小说的特点,语言诙谐幽默,发人深省。新作围绕斯福尔扎城堡中的一具神秘尸体展开,讲述达·芬奇的传奇故事,呈现一个不同于传统历史建构的达·芬奇,揭露天才更为真实和隐秘的性情。

四、诗歌的生命叩问与聚焦家庭的女性叙事

2018年意大利诗坛以生命与死亡为主旋律,不少诗歌在死亡和失去的契机中,试图挖掘出那些被遮蔽隐藏的人生意义,思考对自我和他人的认知及观照。如扎拉·芬兹(Zara Finzi)《雪的形式》触及的是“时间”这一古老话题,以记忆的隐喻来呈现时间如何在日常生活中流逝发展。诗人马塞洛·弗伊斯(Marcello Fois)的第二部诗集《无尽没有尽头》从人类学及考古学的角度探寻“消失”与“生存”的意义,思考文明的滥觞与嬗变,探索代际跨域、社会进步、生活方式等问题,寻找隐而不彰的本质意义。

(作家马塞洛·弗伊斯,图片源自网络)

意大利知名女诗人罗贝塔·达蓬特(Roberta Dapunt)凭借《昏厥》折桂维亚雷焦诗歌类大奖。新作与此前达蓬特的两部诗集承续沿袭,围绕题名“昏厥”聚焦阿尔茨海默病中的心智丧失。达蓬特探讨“心灵”与“身体”这一永恒的哲学问题,当身体与生命的平衡被打破后,那些我们无法控制的情绪该如何安放。意识的暂时失去是死亡的提前预演,该如何抵抗生存的艰难?但《昏厥》的真正立意在于以诗歌传达生命哲学,在和谐与混乱的纠缠之间梳理出人生本质。

年度弗拉斯卡蒂诗歌奖获奖作品同样讲述生与死,记忆、现实与虚幻的关系。保罗·德尔·克勒(Paolo Del Colle)的《名义产权》采用了源自但丁《新生》的韵散结合方式,以无韵的散文解释有韵的诗歌,自我注疏,串联起叙事逻辑。母亲去世后,仅拥有“名义产权”的作者与亡母共同拥有的旧居成了一个瞬息万变、无法企及的圣地。诗歌以反英雄的叙事手法讲述人类最真实的生存状态。

2018年女性叙事依然以母性及友谊为主题。知名主持人达丽娅·比亚尔迪(Daria Bignardi)的新作《我焦虑的故事》直击女性在家庭和社会中的困扰,描绘女作家雷雅对抗焦虑感的历程。同样身为记者的希尔维亚·特鲁兹(Silvia Truzzi)则将目光聚焦于一段奇妙的女性友谊,新作《回来的时候轻声点》讲述青春美丽的女律师玛格利塔遭遇车祸后,与活泼开朗的七十六岁厨师安娜发展出一段感人的友情,这是一个关于爱和重生的故事。另一部新作《这世上再无其他》则结合了友谊与母性双重主题,一对亲密无间的好友相继怀孕,二人却遭遇了截然不同的人生境遇。这是一部合作小说,作者为建筑师劳拉·马尔提奈提(Laura Martinetti)与律师马努埃拉·佩鲁吉尼(Manuela Perugini),跨专业的背景和四手联弹的写作模式赋予了此部新作别样的风格。

(作家达丽娅·比亚尔迪,图片源自网络)

2018年意大利文学场域的男性主导正在悄然发生转变,六大文学奖中,竟有五奖颁给女性作家。意大利女性作家弱势地位广受诟病,作家珍妮·邦纳(Jeanne Bonner)曾指出尽管费兰特热在网络上持续发酵,“但真实的费兰特和她的女性作家同伴们仍被重要文学奖拒之门外”。但曾经被男性霸占的文学奖形势正在扭转,六大奖项八位获奖者中男性仅有三人。最为保守的斯特雷加奖也放开阀门,十五年来再封女性作家,五强中女性作家数量罕见地超越了男性,这显然是不容忽视的讯号。2017年意大利将半数文学奖颁发给了女性,而2018年女性更是几乎包揽了所有大奖,坎皮埃罗也是连续三年由女性摘得,这都显示出意大利在性别平衡上作出的努力。女作家达契亚·马拉伊尼2018年获齐亚拉终身成就奖,这位西西里公主之女可谓意大利文坛瑰宝,曾获坎皮埃罗奖并两度摘得斯特雷加奖。

结 语

回顾2018年意大利文学,战争伤痛与历史遗痕是其主基调,个人与时代历史叙事成为文学创作的新动向。年度斯特雷加、巴古塔、坎皮埃罗、维亚雷焦四大文学奖具有某种深层次的关联性和契合性,获奖作品均以法西斯历史为故事背景。大量反思残酷战争和直面种族主义社会顽疾的作品相继问世,凸显了意大利整体对历史的回望与述说。此外,2018年犯罪类型文学持续发展,侦探惊悚小说依然是意大利通俗文学中最受欢迎的体裁。意大利诗歌以“生死”之问作为新的美学期待和意象逻辑,而女性叙事则回归到相对稳定的状态中,面对层出不穷的新经验,仍以“家庭”“母性”及“友情”为语汇体系。文学作品与整个时代的气息和症候密切相关,意大利经济萎靡旷日持久,难民危机远未平息。在令人迷惘的时代困境中,意大利作家绕开文学与政治及历史的悖谬,冷静而严肃地审视历史,表达对国家民族和人类未来的深切关怀。

(原文载《外国文学动态研究》2019年第4期“年度文学研究”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

点击封面,一键订购

往期阅读

扫码关注我们

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌

排版:培 育 终审:时 安

| 社科期刊网 |

扫码关注我们 点击“阅读原文”,购买新刊 |