外国文学动态研究

两刊联动∣怪诞与讽刺的寓言故事——乔治•桑德斯短篇小说的后现代特色

怪诞与讽刺的寓言故事

——乔治·桑德斯短篇小说的后现代特色

江志全,博士,山东大学(威海)文化传播学院比较文学教研室主任,副教授,山东比较文学学会理事,研究方向为比较文学与世界文学,跨文化传播等,曾任韩国国立庆尚大学交换教授。

(《十二月十日》,图片源自网络)

一、 后现代政治的权力修辞

(《纽约客》杂志封面,图片源自网络)

二、死亡映照下的荒诞生存

(《林肯在中阴界》,图片源自网络)

三、后资本主义制度下人的异化

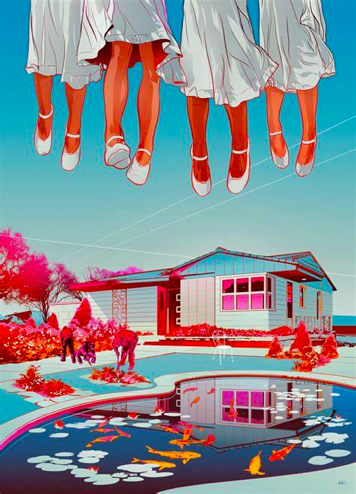

(《塞普林卡女孩日记》的插图,图片源自网络)

四、工具理性与科技控制主义批判

(《第五号屠宰场》,图片源自豆瓣)

(原文载《外国文学动态研究》2020年第1期“作家研究”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

点击封面,一键订购

往期阅读

扫描二维码

![]() 关 注 我 们

关 注 我 们 ![]()

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌

排版:培 育 终审:时 安

《外国文学动态研究》投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com

社科期刊网 ![]()

关注我们,购买刊物