理论前沿 | 数字时代的“世界文学”研究:从概念模型到计算批评

赵薇,文学博士,中国社会科学院文学研究所助理研究员,主要从事比较文学、二十世纪中国文学与数字人文研究。

内容提要 本文以意大利学者弗朗科·莫莱蒂及其领衔的文学实验室的早期探索为中心,尝试用“世界文学”问题来检视“莫莱蒂道路”的得失,揭示其所提倡的“远读”研究之实质和局限,追踪它随后汇入数字人文大潮的轨迹。以这一时期莫莱蒂的文学建模路径为线索,可以发现一种带有文化分析学面向的计算文学研究,将如何取代《世界文学猜想》中对“概念模型”的理论设想,而必然地导向了更具反思性和实践性的计算批评。

关键词 世界文学 远读 实证化 数字人文 计算批评

《世界文学猜想》(“Conjectures on World Literature”)2000在《新左派评论》(New Left Review)的发表,可以视为意大利裔比较文学学者、马克思主义理论家弗朗科·莫莱蒂(Franco Moretti,1950— )形成“远读”(distant reading)观念和实践的重要节点,因为正是在这一年,莫莱蒂终于借“实证”的形式将量化手段和宏大理论构想结合在了一起。也就是说,《猜想》中的所有想法,在莫莱蒂前二十年的研究生涯中已初步形成,但是距其后二十年能够取得的成绩,却还相当遥远,具体要如何施展,也仅仅只有一个模糊的方向。

(《新左派评论》,图片源自网络)

首先是“世界文学”的难题。用建立在国别文学研究之上的“远读”方法来验证“世界文学”的概念模型,这个计划听上去令人惊艳,也无比正确,却绝非个体之力可以实现得了,莫莱蒂也早已意识到这一点:如果说仅仅是欧洲文学,还可以凭借母语之外的英、法、德、拉丁文、希腊文等阅读功底,在有生之年知其十一。可一旦跨越语言体系,来到广袤的汉藏语系世界,就将遭遇不可想象的困难:如何大批量地处理浩如烟海的多语种文学档案?而如果不经过这一步,“世界文学”又如何成为“世界”的?从最现实的层面来说,若不跨越语言的鸿沟,不经过“翻译”,某种模型即便在西欧是可以成立的,而且可被“证实”,但当其被扩大到各民族文学的实际中,当“世界文学”真正要成为对象时,就不知其正当性如何了,这就是《猜想》中反复提出的问题。对世界文学研究来说,越过语言的中介来构想一种普适性的世界文学理论要冒极大风险,2000年的莫莱蒂固然可以借助二手的文学批评来“验证”某种假说,但文学体验、文学阐释的主观性和不易测量使这种做法无论在文学批评还是经验研究(empirical study)中都不讨好,所以也只能偶一为之,根本无法推广。所以,某种具备了计算批评和文化分析学(cultural analytics)面向的数字人文转向对莫莱蒂来说,也将是一种必然。本文即尝试继续以世界文学问题为线索追踪这段历程,在一个回溯性的语境中进一步检讨莫莱蒂道路的得失。

一、世界文学问题域中的“远读”

(《图表,地图,树图:文学史的抽象模型》,图片源自网络)

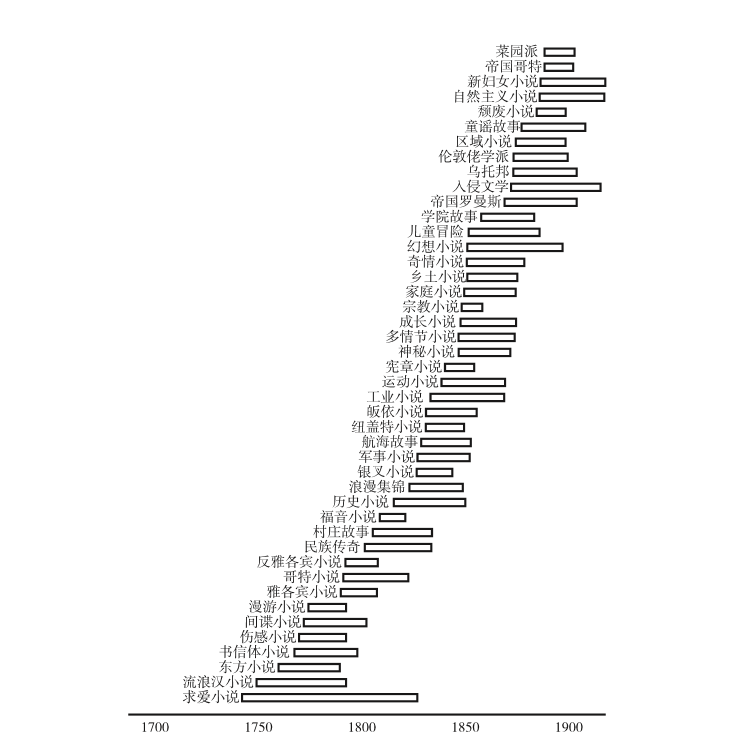

英国小说亚文类(1740—1900)

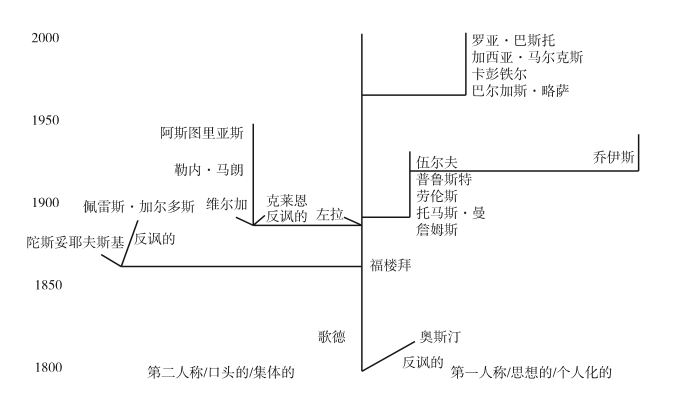

现代叙事中的自由间接体(1800—2000)

二、文学实验室时期的尝试与“计算批评”

(《远读》,图片源自网络)

(苏真,图片源自网络)

(弗兰克·莫莱蒂,图片源自网络)

(原文载《外国文学动态研究》2020年第3期“理论前沿”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:时 安

点击封面,一键订购

往期阅读

扫码关注我们

《外国文学动态研究》

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com

社科期刊网