区域文学|新世纪以来的以色列希伯来文学

当代以色列文学指1948年以色列建国以来的文学。由于以色列是一个多民族、多语种的国家,其文学构成也表现出强烈的多元色彩。换言之,在以色列国内用不同语言创作的文学成果,如希伯来语文学,阿拉伯语文学,波兰语文学,以及近年来兴起的俄语文学,均属于当代以色列文学范畴。但毕竟,以色列是一个以犹太人为主体的国家,据2019年统计,在大约九百万人口中,犹太人口约占74.3%。希伯来语不仅是以色列官方语言,而且是以色列国缔造者在建国前后塑造民族身份的一个重要手段,绝大多数犹太作家均采用自己的民族语言进行创作。因此,希伯来语文学显然是以色列文学的主体,代表着当今以色列文学的成就与水准。

钟志清,中国社会科学院外国文学研究所研究员,东方文学研究室主任,博士生导师。2005年毕业于以色列本-古里安大学希伯来文学系,获得博士学位。曾为以色列特拉维夫大学、英国学术院、美国哈佛燕京学社访问学者。主要研究方向为现当代希伯来文学、希伯来圣经学术史。著有《变革中的20世纪希伯来文学》《“把手指放在伤口上”:阅读希伯来文学与文化》《希伯来经典学术史研究》,译有《现代希伯来小说史》和《我的米海尔》《爱与黑暗的故事》《乡村生活图景》等多部希伯来文学作品。

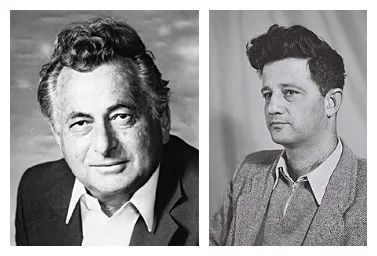

若想对新世纪以来的希伯来文学进行考察,有必要对国人尚且陌生的1948年以色列建国以来的希伯来文学传统予以简要回顾。从1948年到二十世纪末期,活跃在文坛上土生土长的以色列作家主要有三代:第一代本土以色列希伯来语作家多在二十世纪二十年代前后出生在巴勒斯坦地区,或幼年移居此地。其人生体验中的历史性标志:大屠杀、以色列建国和1948年“独立战争”。他们以希伯来语为母语,使用俚语和日常用语,典型的以色列话语特征。主要采用现实主义创作手法。这批作家中的代表人物主要有撒迈赫·伊兹哈尔(S. Yizhar,1916—2006)摩西·沙米尔(Moshe Shamir,1921—2004)。第二代以色列希伯来语作家(又称“新浪潮作家”)多在二十世纪六七十年代登上文坛,这批作家在表现以色列人生存状况的同时,偏重探索人的心灵世界与内在生活空间,挑战传统的现实主义文学创作方式,借鉴西方现实主义文学表现手法,把以色列文学推向高峰。这批作家中的主要代表人物有阿摩司·奥兹(Amos Oz,1939—2018)、亚·巴·约书亚(A. B. Yehoshua,1936— )和阿哈龙·阿佩费尔德(Aharon Appelfeld,1932—2018)。第三代作家指在二十世纪八九十年代出现在文坛的一代作家,他们而今已逾中年,其领军人物有大卫·格罗斯曼(David Grossman,1954—)和梅厄·沙莱夫( Meir Shalev,1948—)。

摩西·沙米尔(左)与撒迈赫·伊兹哈尔(右),图片源自必应

以色列希伯来语文学的全方位革新,应该说在二十世纪八十年代便达到了前所未有的规模。许多作家开始厌倦大是大非,厌倦为犹太民族的命运进行呐喊,甚至开始怀疑具有《圣经》《塔木德》等文化意义暗示的希伯来话语,在世界上感到孤独,在家园内感到无力。与此同时,以色列社会本身愈加城市化、西方化,许多人到国外定居寻求机遇,同时新移民尤其是俄罗斯移民源源涌入以色列,犹太复国主义信仰遭受到新的挑战,与之相关的意识形态诸多标准也发生了变化,文坛上相应地呈现出多元倾向,一直延续到了二十一世纪初期。

一

新世纪以来,第一代以色列本土作家已经逐渐退出历史舞台,其代表人物摩西·沙米尔于2004年撒手人寰。2006年,另一位以色列本土作家的杰出代表撒迈赫·伊兹哈尔也驾鹤西归。沙米尔和伊兹哈尔的相继辞世表明希伯来文学创作的一个时代已经结束。

(阿摩司·奥兹,图片源自网络)

不过,六七十年代登上文坛的第二代作家,诸如奥兹、约书亚、阿佩费尔德、凯纳兹(Yehoshua Kenaz,1937—)等仍旧勤于笔耕,创作出意蕴深邃的作品,且具有人格魅力,在文坛上极具影响。阿摩司·奥兹在新世纪成为世界上最富有影响力的希伯来语作家,他的近六百页、带有强烈自传色彩的长篇小说《爱与黑暗的故事》(2002)一向被学界视为其最优秀的作品,短短几年便翻译成二十多种文字,尤其是英国剑桥大学教授尼古拉斯·德朗士的英文译本在2004年面世后,这部作品更广泛地引起了东西方读者的兴趣,促使奥兹在2005年一举夺得大名鼎鼎的歌德文化奖。评委会不仅赞赏奥兹的作品“主题多样,风格考究,居于当代最重要作家之列”,褒扬奥兹向读者传达出一种深远、超越一切的“人性感受”“道德价值”和“协作精神”,也钦佩他敢于和原教旨主义和狂热主义争斗,执著地向往和平。2007年,奥兹出版了长篇小说《咏叹生死》集中描写一位不知名“作家”一天之中八小时的经历与想象。小说不再以人物或情节为中心,不再将焦点置于家庭、社会与历史;而是将关注点转向人的内心世界,通过构筑主人公对周围人的想象,既让读者了解作家的创作过程,又能让读者参与其中。2009年,奥兹出版了短篇小说集《乡村生活图景》,读来与卡夫卡的作品有着异曲同工之妙。

(《爱与黑暗的故事》和《咏叹生死》,图片源自豆瓣)

许多在八十年代脱颖而出的中青年在新时期与老作家分庭抗礼,难分伯仲。大卫·格罗斯曼生于耶路撒冷,八十年代开始文学创作。他的《证之于:爱》(1986)堪称大屠杀文学创作的经典之作。进入二十一世纪后,格罗斯曼又创作了长篇小说《一起奔跑的人》(2000)、《她的身体明白》(2002)、《躲避消息的女人》(2008)等,随笔集《死亡作为生活的一种方式》(2003)、《狮子蜜》(2005)、《在黑暗中写作》(2008),以及短篇小说、木偶剧和儿童文学作品。《躲避消息的女人》抒发了格罗斯曼对在2006年第二次黎巴嫩战争中丧生的爱子的伤悼之情,感人至深。

梅厄·沙莱夫以幽默诙谐的风格与出色的语言才艺成为以色列最受欢迎的作家之一。他从事纯文学创作的起步较晚,约始于八十年代后期。1988年,他发表了第一部长篇小说《蓝山》,引起轰动,有的批评家甚至将其称作“以色列最好的长篇小说”。以色列希伯来文学评论界权威人士谢克德教授认为,沙莱夫是当今希伯来文学中文化积淀最为深厚丰富的作家之一。进入二十一世纪后,他创作了《冯泰耐拉》(2002)、《耶路撒冷之鸽》(2007)、《我的俄国祖母及其美式吸尘器》(2009)等长篇小说,并在2006年获得布伦纳奖,2007年获得美国犹太图书奖。

(《蓝山》,图片源自豆瓣)

继格罗斯曼与沙莱夫之后最受欢迎的青年作家当推爱德加·凯里特。凯里特出生于1967年,以创作短篇小说见长,同时作有戏剧和电影剧本。其作品多取材于以色列人的日常生活,篇幅短小,庄谐并置,富有反讽意味,语言生动,体现出希伯来日常用语的鲜活特征。

在受到西方现代主义诗歌影响的青年诗人中,伊兰·舍恩费尔德(Ilan Schoenfeld,1960—)与塔米尔·格林伯格(Tamir Greenberg,1959— )比较突出。前者通过对生死永诀、别离伤痛等占主导地位的意象,伤悼生离死别,蕴涵着对生死关系、宇宙奥妙的探讨;后者将人生体验、情感体验同深邃而玄妙的哲学意蕴结合在一起。

二

自二十世纪八十年代以来,女性文学从边缘走向核心,堪称现代希伯来文学创作领域的一场革命。这一现象直至二十一世纪初期仍在延续。从题材上说,许多女作家描写个人世界、浪漫故事、婚姻生活和单亲家庭;还有的致力于描写知识女性在个人意志与权利义务之间的苦苦挣扎。在表现手法上,与前代作家多层面反映现实的手法相比,女作家的作品显得比较单薄。同富有社会参与意识的男性作家相比,这一时期女作家的创作远离政治,偏重自我内省,缘情而发。她们不再专注于希伯来文学传统中父子冲突这一模式,第一次将笔触伸向母子关系、母女关系、母性、女人对为人母的态度等女性所关注的问题。

奥莉·卡斯特尔-布鲁姆是希伯来后现代主义小说的先驱者之一,其作品比较接近希伯来文学中的荒诞主义文学传统。她的第一部长篇小说《我在哪儿》是上世纪九十年代希伯来语文坛上的独特之作。作家从现代化城市特拉维夫的现实生活、从当地的报纸和大学校园里撷取素材,创造出一个充满荒诞与虚空的文本世界。类似的荒诞、自嘲笔调在记者出身的女作家塔玛·吉尔伯茨(Tamar Gelbetz,1957— )创作于2006年的《折叠》中也体现得非常明显。女主人公是一位中产阶级女性,衣食无忧。但是某天,一起生活了二十年的丈夫宣布“我不幸福”,于是婚姻走到尽头。作家对女主人公的思想与行动做了细致入微的描写,让人领略到以色列社会生活的一个侧面,同时,作家把婚姻崩溃这一普遍主题转化为对生存状况所进行的充满滑稽、苦涩与讽刺意味的描述。

犹太女作家中也不乏在语言上颇具造诣之人,如加布里来拉·阿维古尔-罗泰姆。罗泰姆1992年发表第一部长篇小说《莫扎特不是犹太人》,2001年完成了长篇力作《热浪与疯鸟》,被评论家称为是过去二十年间以色列作家创作的最好作品。小说主人公劳娅是个空姐,年幼时母亲去世(也许是失踪了),在前往继承父亲朋友房产的旅行中,她发现了自己出生的秘密,知道了母亲的故事以及达维迪等人的真实身份。作品带有以色列记忆小说的特点。在某种程度上,作品也代表着出生于上世纪四十年代中期的一代人的特殊经历与感受。它重新审视了犹太复国主义者的乌托邦理想,同时透视出以色列人对大屠杀的集体记忆。

大屠杀一向是以色列社会政治中较沉重的话题,上世纪八十年代以来,许多女作家也在不同程度上涉猎了这一主题,她们比较倾向于从个人经历与感受出发来描写大屠杀记忆给以色列人,尤其是给大屠杀幸存者子女的心灵所蒙上的阴影。娜娃·塞梅尔(Nava Semel,1954—2017)、萨维扬·利比莱赫特(Savyon Liebrecht,1948—)、米哈尔·高夫林(Michal Govrin,1950—)、莉莉·佩里(Lili Perry,1953— )等都是大屠杀幸存者的后裔。她们擅长表现自己在弥漫着大屠杀阴影的家庭成长过程中与父母的冲突,感觉细腻。高夫林的长篇小说《快照》(2002)集中描绘了左翼知识分子试图创造比较有普救论者色彩的范式来对抗犹太复国主义理念,评论家福斯腾伯格认为,高夫林含蓄隽永的语言与带有象征性的思考有些接近奥兹和约书亚等作家的敏感性,而非当代女作家的叙事话语。也许,这也正是世纪之交希伯来语女作家在叙事中开始关注社会重大话题的先兆。

(米哈尔·高夫林,图片源自网络)

自上世纪九十年代中期以来,一批获以色列图书出版协会畅销小说奖的作品多出自女性之手,如茨鲁娅·沙莱夫的长篇小说《爱情生活》(1997)、《夫妻》(2000)和《逝去的家庭》(2005),反响很大。总体上看,这三部作品可以被视为“爱情、婚姻、家庭”三部曲。

七〇后女作家也逐渐引起文坛关注。阿纳特·艾因哈尔(Anat Einhar,1970—)是一位在文字功力与表现手法上被评论界看好的女作家,尽管迄今为止她只发表过一部中短篇小说集《夏日掠夺者》。希拉·格芬(Shira Geffen,1971— )身兼剧作家、演员、导演,主要从事儿童文学创作。阿玛利娅·罗森布鲁姆(Amalia Rosenblum,1974— )生于纽约,后在特拉维夫长大。其美国移民身份在以色列有着特殊的优势,因此我们未将其划分到移民作家之列。罗森布鲁姆曾在纽约获得哲学和文化人类学硕士,嫁给了以色列望族、诗人伯恩施坦之子。她的电影剧本曾经获奖,第二部长篇小说《乡路尽头》也曾经获得儿童文学奖。

女性诗歌也发生了变化。八十年代以来,在英年早逝的瓦莱赫诗风的启迪下,女性诗歌在温柔细腻之中体现出鲜明的进攻性与挑战意识。同时,一代诗人中只有一两位女性为点缀的现象已经成为过去,文坛上活跃着一批女性诗人。在她们当中,比较重要的有利亚·阿亚隆、阿吉·米斯赫尔(Agi Mishol,1947—)、哈娃·平卡斯-科恩(Hava Pinhas-Cohen,1955—)等。

与此同时,由以色列希伯来文学翻译研究所编辑的第四期现代希伯来文学集刊女性文学专号《语词中的女人》(2007)在编选时透视出一种新意:它不仅遴选了反映女性世界、表达女性心声的女作家的创作,同时还遴选了两位男作家的作品,通过男作家的眼睛来观察女性人物。这种选择方式表明,希伯来女性文学的概念已经在以色列的学术界悄然发生着变化:从注重创作主体的性别属性,即女作家写女性,或者女作家写男性,转向注重文本本身的建构和特征,即文本中所体现出的女性意识。

三

建立于1948年的以色列是一个移民国家,其人口来自一百多个国家。有些人虽然生活在以色列,但往往负载着其出生地的文化,这种身份传承有时会影响到几代人。欧姆里·特格·阿姆拉克·阿维拉(Omri Teg Amlak Avera)是一位描写移民体验的年轻作家,阿维拉在七十年代出生于埃塞俄比亚,1983年与家人一起穿过茫茫沙漠来到耶路撒冷。他对自己曾经生活过的埃塞俄比亚犹太社区充满了深情,试图通过书写让读者了解他的民族,记住他的民族。阿维拉的处女作《神鸟》是一部催人泪下的长篇小说。主人公菲特古生活在埃塞俄比亚一个古老的犹太社区,受长辈影响,对圣城耶路撒冷充满向往。社区决定迁往耶路撒冷,行前,菲特古发现自己竟然像奶奶一样具有和神鸟交流的特殊能力。在小说中,神鸟的出现象征着对古老民族文化的传承。归乡的旅途十分艰辛,经历疾病、饥饿、难民营的折磨,既担心土匪袭击,又要隐瞒犹太身份。但抵达以色列后的情形却令人失望,这些新移民不得不忍受新的歧视,甚至面临失去其少数民族身份的危险。这时神鸟再度出现,晓谕他埃塞俄比亚犹太人的遗产。最后,他决定克服一切困难平静地在数代人向往已久的土地上生活,为自己的民族工作。

(《神鸟》,图片源自必应)

艾里克斯·埃伯斯坦(Alex Epstein,1971—)是以色列微型小说大师,他生于圣彼得堡,1980年移民以色列。在界定自己身份时,埃伯斯坦强调自已是以色列作家、犹太作家、移民作家。埃伯斯坦在创作手法上主要受卡夫卡和博尔赫斯的影响,擅长从神话、历史、艺术以及日常生活平凡琐事中撷取题材,描写爱情与历史、时间与空间、艺术与生存世界等主题,在现实与非现实、普通与奇异、世俗与神圣之间形成强烈比照。

阿尔莫格·比哈尔(Almog Behar,1978—)生于耶路撒冷,曾在希伯来大学读书,用希伯来语写作,但是他父母却分别使用阿拉伯语和德语,这两种语言在以色列都具有某种否定的含义。在创作中,比哈尔主要反映东方犹太入在以色列的生活遭际与体验。在短篇小说《我是犹太人》中,比哈尔描写身为伊拉克犹太人后裔的青年主人公因受祖父影响在讲话时总夹杂着阿拉伯口音,因之不得不在各种场合澄清“我是犹太人”的身份。作家以独创的方式把语言与文化身份以及人与人之间的细微差别展示出来,不仅使他在以色列一举成为文化前沿中新星式的人物,而且在阿拉伯世界引起关注,开罗一位从事以色列及其文化研究的学者专门撰写书评称之为“反对文化压迫的呐喊”。

西蒙·阿达夫(Shimon Adaf,1972—)生于以色列,父母是来自摩洛哥的犹太人。阿达夫在从军期间就开始从事文学创作,非常具有文学天赋,不仅是位优秀的小说家,而且是位优秀的诗人。他的第一部诗集便在1996年获得教育部长奖,2010年又因诗歌成就获得耶胡达·阿米亥奖。

(艾希科尔·尼沃,图片源自必应)

用希伯来语记载历史与记忆,反映现实,拷问良知,对于年轻一代作家来说是一种难得的经历。拉维·萨吉(Raveh Sagie,1972—)在第一部长篇小说《条条大路》里关注了充满痛苦与悖论的犹太记忆问题。艾希科尔·尼沃(Eshkol Nevo,1971—)乃以色列第三届总理列维·艾希科尔的孙辈,发表于2004年的长篇小说《思乡》是最为引人关注的作品。1995年拉宾被剌之前,两个犹太大学生搬进耶路撒冷和特拉维夫间的一个小村庄。小说以这个小村庄为背景,探讨了爱、历史与家园的意义。在展示了犹太人、库尔德人、西方犹太人、东方犹太人、宗教人士与世俗人士的生活之时,作者又以同情的笔法描写了一个巴勒斯坦建筑工人的生活。这部小说虽然闯入了以色列一个富有争议的题材领域,但登上了畅销书榜,成为大、中学生的必读作品,并获得了图书出版家协会金奖。

此外,时下的以色列文学也在追随世界文学的时尚,不乏网络文学与新媒体文学。但这些新世纪文学之价值,尚需用发展的眼光加以检验。

(原文载《外国文学动态研究》2011年第5期“新世纪外国文学十年回顾”专题。)

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌

排版:培 育 终审:时 安

点击封面,一键订购

往期阅读

扫码关注我们

《外国文学动态研究》

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com

社科期刊网