年度研究|回到神话,追问现实——2019年度俄罗斯文学概观

回到神话,追问现实

——2019年度俄罗斯文学概观

孔霞蔚 文学博士,中国社科院外文所《世界文学》杂志副编审,主要关注领域为俄罗斯现当代文学。

内容提要 2019年度俄罗斯文坛上最令人关注的事件是两个奖项的设立,即为文学评论家设立的“狂暴的维萨里昂奖”和为青年作家设立的“虚构35文学奖”,给俄罗斯文坛带来了新的气象。创作方面,非虚构类作品乏善可陈,虚构类作品重回文坛中心。“三十岁一代”作家群表现优异,尤其在保持俄罗斯文学传统和引入当代元素方面进行了可贵的尝试,他们在文学主题和体裁方面的不断探索,极大地丰富和拓展了俄罗斯文学的样式与深度。

关键词 俄罗斯年度文学研究 文学奖项 “三十岁一代” 神话的当代阐释

一、文坛新气象:奖项与文坛生力军

2019年初,俄罗斯颇具声望的大型文学杂志《阿利翁》宣布停刊,退出了耕耘将近二十年的俄罗斯文坛。这让一年前因“期刊阅览厅”网站停更而备受打击的俄罗斯文坛再次受挫,人们不由得发出文学和文学期刊的衰落乃“大势所趋”的悲叹。所幸的是,“期刊阅览厅”在2019年下半年终于找到了新的网络平台,获得重生。除此,令俄罗斯文坛欢欣鼓舞的,还有两个独特的文学奖项的设立。其一,是设在叶卡捷琳堡,面向全俄文学批评家的“狂暴的维萨里昂奖”;其二,是专为三十五岁以下青年作家设立的“虚构35文学奖”。

(杂志《阿利翁》,图片源自网络)

“狂暴的维萨里昂”是友人对俄罗斯著名文学批评家别林斯基的称呼。狂暴的维萨里昂奖的重要意义在于,它是当代俄罗斯首个为文学评论家及其文学批评成就设立的奖项。该奖项的设立,旨在鼓舞处于逆境中的当代文学评论家们。二十世纪九十年代以来,随着俄罗斯文坛生态的不断变化,作家渐渐失去了往日的荣耀和影响力,文学评论家们的存在空间亦愈发逼仄。该奖项的设立,或许能多少提振评论家的士气。

值得一提的是,优秀的评论家们在新世纪还积极涉足文学创作,其中帕维尔·巴辛斯基和列夫·达尼尔金的成就最为突出,他们分别凭借长篇传记小说《列夫·托尔斯泰:逃离天堂》和《列宁:光尘之王》获得2010年度和2017年度大书奖。而在2019年,知名的女评论家普斯托瓦雅也以长篇小说处女作《欢乐颂》亮相文坛。小说写“我”在一年之内所经历的生与死。在这部集叙事、抒情、哲理于一体的“忏悔录”中,作为作家的女主人公使作品有了超乎寻常的文学性和思考深度。

(评论家普斯托瓦雅和《欢乐颂》,图片源自网络)

与评论家们的“跨界写作”带给文坛的惊喜有所不同,年轻作家的迅速成长则带给了俄罗斯文坛更大的安慰与活力。近年来,处女作奖(2000—2016)和普希金皇村奖(2017—)均专注于发掘、扶持和培养俄语文学新生力量。而2019年新创立的“虚构35”文学奖,则更进一步拓宽了对青年作家的支持。奖项以三十五岁为分界,规定由三十五岁以下的读者评出三十五岁以下的获奖者。如果不囿于年龄段去观察,我们也发觉最近几年每每有三十多岁的青年作家脱颖而出,其中佼佼者如2015年俄语布克奖得主斯涅吉廖夫、2016年俄语布克奖得主尼古拉延科、2016年民族畅销书奖得主科兹洛娃等。而在2019年,更有多位出生于1980年代的作家及其作品出现在各类奖项的名单上,其中有斯卢日杰利的《萨维里的时光》、涅克拉索娃的《卡列奇娜-玛列奇娜》、萨姆索诺夫的《守住这土地》、斯塔维茨基的《阿•格的生活》等。评论家阿卜杜拉耶夫由此指出:“2019年的一个趋势是三十岁一代(作家)的到来。”作家鲍里亚利诺夫也认为,2019年是属于“新的三十岁一代”的年份,在这一年,文学乃至文化正在进行代际更替。他还进一步评价:“新的三十岁一代不仅不惮于讲述最新的历史,而且——与他们的先辈不同——还是公开而坦率地讲,避免隐喻,从不试图遮掩和以讽刺来稀释自己的思想……现在,在新的环境下,他们看起来是年轻的新一代小说的典范,在他们的小说中,真挚和勇气是最重要的,与此同时,后现代主义写法——讽刺和虚无主义——迅速失去了市场。”“三十岁一代”作家正在逐渐形成一股强劲的力量,浓墨重彩地加入到了当代俄罗斯文学史的书写中。

二、虚构重回主流

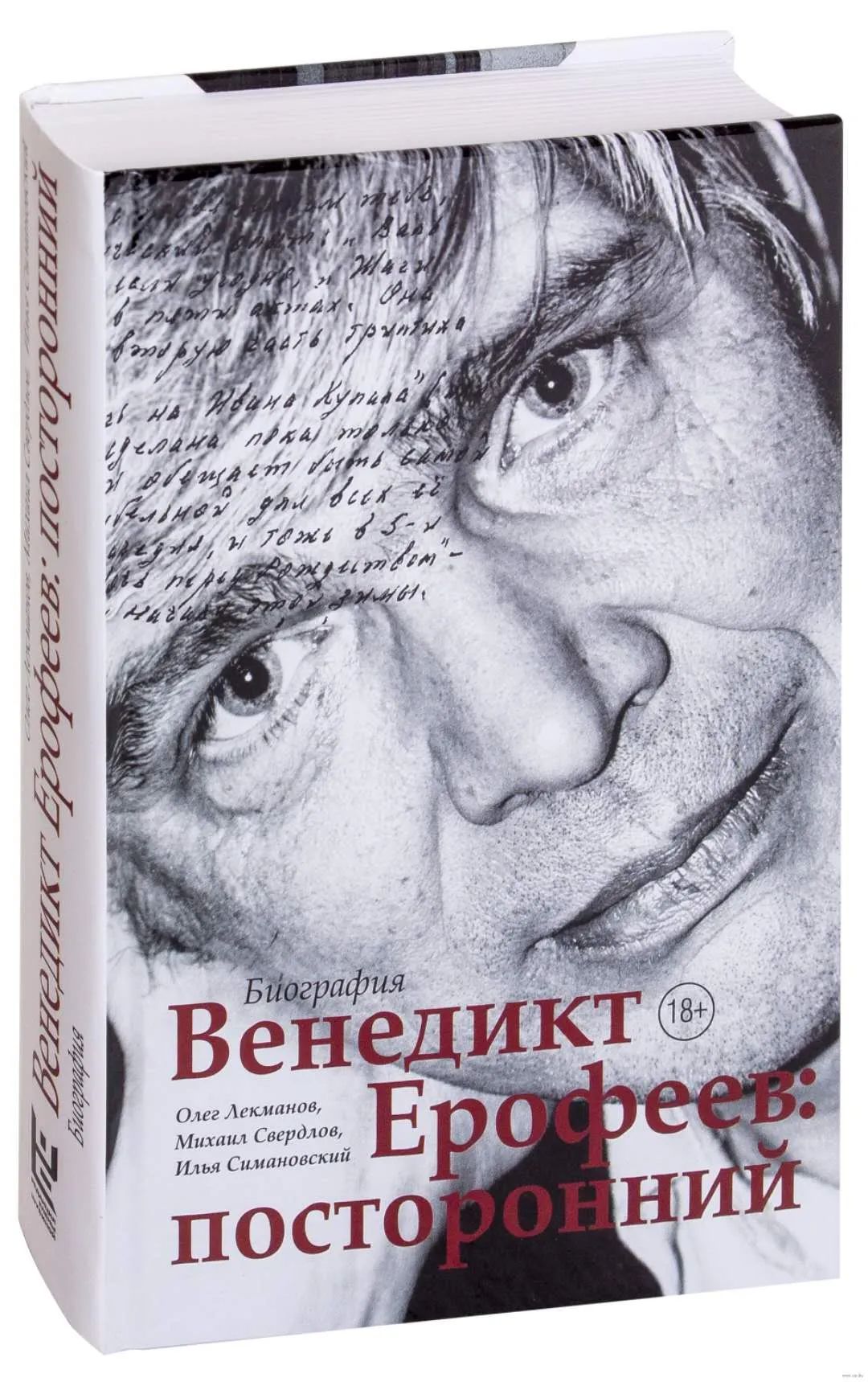

2019年,俄罗斯文学创作继续呈现多样化态势。非虚构类作品总体上乏善可陈,不过终归还是拿下了最重要的文学奖项——2019年度的大书奖。这部名为《维涅季科特·叶罗菲耶夫:局外人》的获奖小说,由列克曼诺夫、斯维尔德洛夫和希曼诺夫斯基三位作者共同完成。在俄语布克奖于2018年停办之后,大书奖便成为俄罗斯当前最具影响力的文学奖项。将如此重要的奖颁给一部多人署名的非虚构作品,实属罕见,其原因也许是该作品系独具个性的俄罗斯作家维涅季科特·叶罗菲耶夫的首部传记。作品将介绍传主、俄罗斯后现代主义文学奠基人叶罗菲耶夫的生平与对其代表作《从莫斯科到彼图什基》的专题研究相结合,为读者提供了有关作家及其创作的丰富资料。

(《维涅季科特·叶罗菲耶夫:局外人》,图片源自网络)

与一枝独秀的非虚构创作相比,2019年度的虚构类创作明显更加精彩。历史与现实题材小说、幻想小说和动物小说等各种虚构类作品都有不俗的表现与良好的反响。

表现历史洪流中小人物的悲欢离合历来是俄罗斯作家所钟爱的重要主题。进入二十一世纪后依旧如此。2016年,初登文坛的雅辛娜凭借书写1920—1930年代鞑靼族女性的小说《祖烈伊哈睁开了眼睛》,一举步入俄罗斯当代经典作家行列。2019年,她的新作《我的孩子们》再次受到瞩目,获得大书奖第三名。这部小说依然是社会-政治题材,在内容上,诸如时代背景、主人公的出身背景等方面,都与《祖烈伊哈睁开了眼睛》有着颇多相近之处,最大的不同,在于其叙述手法在朴实、纯粹的现实主义之上增加了魔幻成分。小说描写的是二十世纪上半期生活在伏尔加河沿岸地区的一个特殊族群——俄罗斯日耳曼裔。作家从主人公雅克布·巴赫十月革命前在日耳曼人聚居区担任老师写起,直至1940年主人公死于哈萨克斯坦的矿井下结束,历经了一系列个人和历史的悲剧性事件。小说名称“我的孩子们”颇具深意,是作家的点睛之笔。十八世纪,俄国沙皇叶卡捷琳娜二世出于政治考量,邀请自己的母国——德国的农民迁至俄国,于是,日耳曼人在伏尔加河沿岸数百公里的土地上定居下来。1920年代初,该地区发生严重饥荒。1938年,这些日耳曼后裔被流放到苏联不宜人居的偏远地区。1941年苏德开战前夕,他们又被遣送回历史上的祖国。“我的孩子们”正是当年叶卡捷琳娜对迁入俄国的日耳曼人的称呼。在艰难的环境和漫长的历史中,这个特殊族群顽强而小心翼翼地保护了本族群的独特性和独立性。保留这个族群在历史上的印迹,留下其令人扼腕的真实记忆,是该小说的重要宗旨。另一方面,描写个体在特殊环境下的历练成长,也是雅辛娜在创作中探索的主题。主人公雅克布就像作家第一部作品的女主人公祖烈伊哈一样,在艰难时世中经历了一系列爱恨生死的考验,最终成就了自信勇敢的独立人格,实现了生命的升华。小说在叙事手法上尤其值得关注,实现了现实主义与具有神话色彩的魔幻元素的结合,使小说更加引人入胜并富有隐喻性。魔幻元素在情节上体现为作家对雅克布所居住的小村落的描述。这个小村落如童话里的世外桃源,给雅克布提供了一个安然独处、写作童话和照顾孩子的栖身之所;其次,雅克布所写的神话故事总是具有预言性。尽管他在童话中尽力描绘比如饥荒年月里的丰收等美好景象,但丑恶的内容似乎更容易实现,如死神降临、牲畜疫病、机器丢失,等等;而小说后半部分则更具魔幻色彩:因绝望而投河自尽的雅克布沉入伏尔加河,在河底他见到了已故的长者、饿死的孩子、被宰杀的牲畜以及失却的物件——当地日耳曼人与物的残迹和历史的碎片。之后,他被神秘的力量托出水面……神话与现实、真相和想象在小说中紧密交织,大大丰富了作品的想象与思考空间。

雅辛娜借助传统加现代的叙事手法,在《我的孩子们》中呈现了二十世纪上半叶俄罗斯日耳曼裔族群的命运。和她同样喜欢和擅长从历史中钩沉往事、思考小人物与大历史的沃多拉兹金则继续用传统的现实主义笔法,反映生活在二十世纪后半期及至当下的俄罗斯人的困惑。其最新长篇小说力作《布里斯班》被誉为2019年度俄罗斯文坛“最成功的作品之一”,不仅年销量逾六万册,更受到评论界的高度评价。评论家巴辛斯基在谈到这部小说时说:“也许听起来显得不那么爱国,但,这是一部欧洲水平的小说。就心理描写,就艺术表现力而言,它确实达到了欧洲的高水准……尽管它当然也是一部非常俄罗斯的长篇小说。”小说主人公格列布是一位世界级吉他演奏大师,五十岁时因患帕金森症被迫中断如日中天的事业。此时,他与偶遇的作家涅斯托尔相约,后者为他撰写传记。此后数年,两人定期见面,共同写作传记……格列布的札记与涅斯托尔的记述在小说文本中交替出现,构成了这部复调式社会-心理小说的两个音部,勾勒出了主人公的人生。和沃多拉兹金以往几部小说的主人公一样,格列布为寻求内心的平静,始终在寻找自我,探索生命的意义。音乐曾经是他对抗痛苦和死亡的利器,结果却无法帮助他抵达永恒;他曾寄希望于爱,但钟爱的妻子却无法为他孕育生命;一位具有音乐天赋的小女孩进入他的家庭并带给他们欢乐,却又很快死于恶疾……小说标题“布里斯班”是所有人物未曾到过的神秘之地,是格列布母亲心心念念的彼岸世界,也是格列布回答小女孩患精神病的母亲询问孩子去向时的善意谎言。在小说里,“布里斯班”就是沉重的肉身永远无法抵达的海市蜃楼。小说中,记忆一边构建着人物的心理景观,一边也串联起了一系列重大历史事件。1970年代的基辅,1990年代的列宁格勒,在苏联时期度过的童年和青年时代是格列布心中深深的记忆。而1991年“8.19事件”时列宁格勒伊萨克广场的集会,2014年基辅的“广场革命”事件,格列布都有意或偶然卷入其中,成为历史的见证者。有评论家认为,作家在小说中插入上述情节纯属多余。事实并非如此,作家为主人公起名字的用心便是证明。格列布的姓“亚诺夫斯基”发端于乌克兰,是伟大作家果戈理的家族传统姓氏。沃多拉兹金在接受采访时表示,果戈理因素之所以出现在小说中,是因为果戈理强烈地热爱乌克兰,但坚持认为自己是广义上的俄罗斯人。和格列布一样,沃多拉兹金本人也出身于俄乌结合家庭,在乌克兰度过了童年、少年时代,大学时期才来彼得堡并定居。对于他和其笔下的格列布来说,俄罗斯与乌克兰能重拾2014年之前兄弟般的血肉之情,也如“布里斯班”一样遥不可及。这层痛楚,或许是小说的另一层隐意。

近年来,随着乌克兰国内武装冲突不断升级,俄罗斯文学界也日益关注事态并有相关题材的作品问世。2019年,青年作家萨姆索诺夫凭借描写冲突热点地区——顿巴斯的长篇小说《守住这土地》获亚斯纳雅·波利亚纳奖。萨姆索诺夫出生于1980年,曾获处女作奖并入围民族畅销书奖和大书奖的短名单。《守住这土地》也是书写大历史中小人物命运的作品,以2014年乌克兰政府与民间武装大规模冲突为背景。萨姆索诺夫从未去过顿巴斯,其写作的主要依据是国际法律组织的相关报告,以及对交战双方人员和交战地区居民的采访。作为一部关涉当今重大政治危机的战争小说,作家并未突出事件的政治性,而是采取了中立态度。对此,作家的解释是:“我站在苦难和痛苦一方。”小说中,战争撕裂了顿巴斯,撕裂了生活在这里的形形色色的人,他们或自愿或被迫卷入这场战争,在拿起武器的同时也经历了内心深处的煎熬,饱受无法抑止的创痛。小说采用多种声音并置叙事,有从前被俄罗斯人羞辱的反俄军事武装军官,有因儿女在战火中蒙难而复仇的矿工,还有一向懦弱陷入摇摆的工程师和政府官员……“小说所呈现的是人的命运,我们看到,在这场战争的背后,全都是普普通通的人。读完这部小说,再也不想去理会那些政治纷争。”著名作家、评论家奥特罗申科对《守住这土地》的评价切中要害。

(作家萨姆索诺夫和《守住这土地》,图片源自网络)

三、在幻想的文学世界

从历史和现实的角度来考量人类社会,我们所得到的景观是一个模样。那么,换个角度,譬如从动物的视角来观察人类社会,结果又是怎样呢?青年作家斯卢日杰利在其处女作小说《萨维里的时光》中,就为我们提供了这样一个视角。该作为作家赢得2019年度亚斯纳雅·波利亚纳奖之读者评选奖和大书奖第二名。斯卢日杰利是一名戏剧演员,评论家将其作称为“演员小说”。小说主人公是一只名叫萨维里的猫,它博学睿智,能像人类一样思考。不幸的是,它出生不久就离开了妈妈,还遭到阉割。第一位主人培养了它热爱自由和独立不羁的性格,为追求自由它“离家出走”。在流浪中,它被若干个主人收留,经历若干曲折,在深爱的“女友”死后也选择了离开这个世界。小说是一部漫游记,萨维里的足迹遍布莫斯科的大街小巷,它悉知每个角落的隐秘。它经历了友谊与背叛,体验了残酷与仁慈,感受了相爱与分离。透过它的眼睛,我们认识了街头流浪汉、校园毕业生、画廊看门人、中亚打工仔、猫咪宠物店店主,等等。同时,《萨维里的时光》也是一部探讨永恒问题的哲理性作品。每一章萨维里都会来到一个新“家”,结识新人,发生新故事,而每一章结尾又必定是分离,结束在那里的生活和故事。分离如开始,不悲不喜。因为生活的时光本该如此,平淡悠长。小说唯一遭人诟病之处,是萨维里过于按照人类的方式思考和表达。不过,斯卢日杰利有自己的理解:“这确实是一个猫的故事,尽管有人难免会将它与我们这个世界直接画上等号。简而言之,这本书写的是失去,是离别,是那些我们没有答案的问题……此外这本书还告诉我们,这个世界有多么奇怪和恐怖,同时又是多么美好。”

在客观存在的现实世界之外,还存在着别样的、想象的世界。2019年度两部优秀的幻想作品为我们提供了当代俄罗斯作家心目中想象世界的样本。

近年以写作“残酷现实主义”小说而蜚声俄语文坛的鲁巴诺夫,在2019年终于拿到了他的第一个民族畅销书奖,获奖作品是被他称为“斯拉夫幻想小说”的长篇神话《菲尼斯特——光明之鹰》。菲尼斯特的故事在俄罗斯耳熟能详,1947年著名作家安德烈·普拉东诺夫根据这个民间神话写作了一部精美的作品。传统的故事版本非常简单,讲述一个姑娘在三个善良女巫的帮助下从情敌手中夺回心上人的故事。鲁巴诺夫的小说虽以此为蓝本,内容情节却复杂得多。三个女巫被三名壮汉取代,小说由三个独立成篇的部分组成,壮汉们既是讲述者,又是故事里的重要主人公。作家在故事中还有意增加或凸显了某些斯拉夫元素,比如:三个壮汉都叫伊万(他们分别是流浪艺人伊万、军械师伊万和飞鸟人、强盗索洛维,他也要求女主人公称他为伊万)。众所周知,“伊万”是一个有着特殊文化内涵的名字,是古罗斯民间传说中几乎所有大智若愚的青年男子最常用的名字;其次,出现在俄罗斯古老的动物寓言和神话传说中的妖魔鬼怪——古老的蛇、林中女妖、狼人、给人带来好运的巫婆等——在小说中悉数登场;另外,作家大量运用民间口头语,竭力避免使用拉丁语等外来词汇。凡此种种,一方面使小说整体氛围与其时代背景(公元三四世纪)更加吻合,另一方面,也是鲁巴诺夫这位具有强烈斯拉夫意识的作家个性使然。当然,作为一部当代神话,小说中的“当代元素”必不可少。三个伊万都深爱玛利亚,而玛利亚始终魂系天边的菲尼斯特。这样的情节与当下时髦的玛丽苏剧颇有相似。此外,菲尼斯特所在的“天空之城”伫立于半空,是高级人种——飞鸟人的栖居之所,被视为“野人”的下等人——地球人——则生活在飞鸟人之下,而“天空之城”与当代科幻小说中的天外之城极为相似。借由这个古老的传说,鲁巴诺夫成功地创作了一个新的神话。

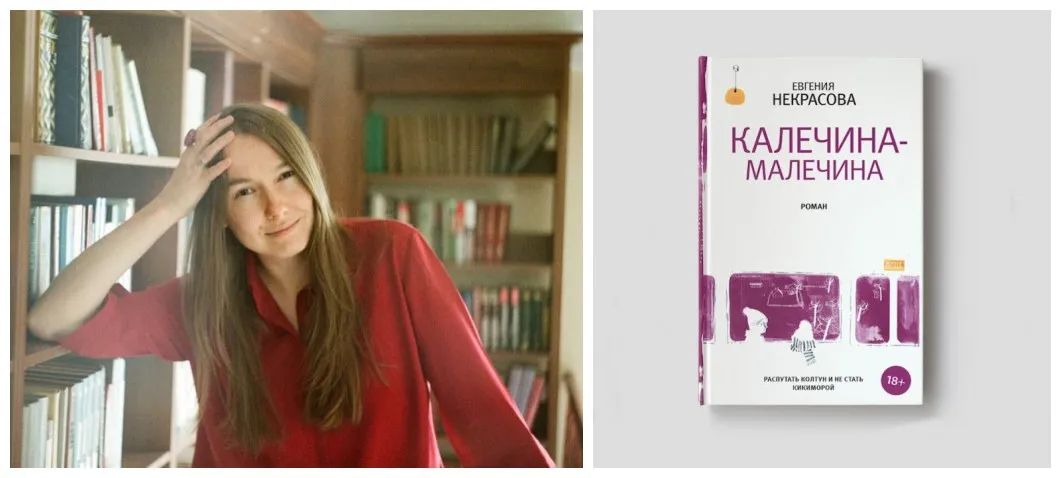

如果说《菲尼斯特——光明之鹰》是古老神话的变体,那么涅克拉索娃的《卡列奇娜-玛列奇娜》则是一部令人惊骇的原创的“新莫斯科神话”。小说出版于2018年,入围2019年度大书奖和民族畅销书奖短名单,虽未能折桂,在读者和评论家中口碑却好得惊人,甚至被称为年度民族畅销书奖的“无冕之王”。著名作家德米特里·贝科夫认为涅克拉索娃写了一部“一流的小说”,称她是“普拉东诺夫的直接继承者”,甚至说“我感觉,一个大作家诞生了”。“卡列奇娜-玛列奇娜”是一种俄罗斯传统儿童数数游戏的名称,1907年作家列米佐夫还曾创作过一首童谣。而这首童谣,正是小说小主人公、十一岁的卡佳的安慰剂,每当孤独和悲伤无助的时候,她就会哼唱这首童谣。她和父母居住在莫斯科近郊的一栋破败高楼里,经济拮据,父母无力悉心照顾她。一天,同学的欺辱和老师的威胁令她精神几近崩溃,就在她躲进厨房企图自杀时,神话里的女妖从炉子后面钻出来,与她结盟开启了一段“邪恶的”冒险经历,对那些伤害过她们的人展开报复……在俄罗斯民间故事中,“女妖”是含冤死去的未成年人的灵魂,会给人带来厄运。这个含冤的不祥之物同情卡佳,并和她成了姐妹般的伙伴。卡佳在她的影响下心情变得愉快,却也开始胆大妄为:学会了狡辩、撒谎、报复和不择手段。卡佳的命运悲剧一方面源于她的原生家庭:父亲无能而暴戾,母亲忙于挣钱养家,家庭关爱的缺失造成了卡佳的性格缺陷;而社会环境的弱肉强食和冷漠无情,则给她以致命的伤害。在现实世界里得不到的温暖,卡佳从非现实世界的女妖那里获得了,但同时她也被带入了邪恶的深渊。可见,《卡列奇娜-玛列奇娜》不仅是一部具有迫切现实意义的教育小说,涉及原生家庭、校园霸凌等当下社会问题,同时也是一部体现孤独这一永恒主题和探索善恶及其相互转化的作品。1985年出生的涅克拉索娃喜欢称自己是“社会魔幻现实主义者”,她的确非常善于将民间故事、神话传说与当代日常生活和种种社会问题编织进自己的故事世界里。这个特点,在她获得皇村奖的小说《不幸的莫斯科》(2017)和其他作品中便已显现。

(作家涅克拉索娃和《卡列奇娜-玛列奇娜》,图片源自网络)

不难发现,2019年的俄罗斯文坛出现了成熟的知名作家与作为生力军的青年作家共同发力的态势,尤其是“三十岁一代”作家群的崛起,给俄罗斯文坛注入了青春活力与当代元素,他们的文学创作在内容和主题上继承了俄罗斯的文化传统,同时对当下的社会现实问题又有着深切的关注,在题材和体裁方面不拘一格,以多元化的写作方式描述和思考现实,拓展了文学表达现实的可能性,其中当代神话(魔幻)的书写是最为可贵的趋势。

(原文载《外国文学动态研究》2020年第4期“年度文学研究专辑”,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:时 安

点击图片,进入微店订阅

往期阅读

扫码关注我们

《外国文学动态研究》

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com

社科期刊网