年度研究|危机之下,文学何为?——2019年巴西文坛反思

危机之下,文学何为?

——2019年巴西文坛反思

樊星,巴西坎皮纳斯州立大学文学博士,北京大学外国语学院助理教授,主要研究方向为巴西现当代文学。

内容提要 2019年,受危机影响,巴西文学仍显示出革新趋势。在文学类型上,严肃文学与通俗文学的区分愈发模糊。许多严肃作家不再追求“曲高和寡”的创作特色,行文更加贴近读者,而一些原本偏重市场的类型文学则开始有意融入社会议题。在创作理念上,巴西文学延续了温和抗争的姿态,在揭露问题的同时,尽量避免极端对立。此外,文学对现实的关照也更加受到重视,非虚构文学的地位得到提高。

关键词 巴西年度文学研究 危机 转型 大众化 非虚构

2018年,巴西文坛迫于危机而进行的突围尝试已初见端倪。2019年,危机未除,文学转型也仍在继续。一方面,巴西经济形式依旧严峻,传统图书市场持续萎缩,各级政府对文学的支持力度也不断削减,迫使出版业更加重视图书对普通读者的吸引力。另一方面,在右翼总统博尔索纳罗就职之后,政坛与民间都显示出强烈的撕裂感,巴西作家更倾向于用写作帮助大众认清形势,完成自身的社会责任。基于此,2019年的巴西文坛展现出一系列值得注意的特点,为理解巴西文学与社会变迁提供了契机。

2019年,葡语文坛最重要的奖项卡蒙斯奖由巴西知名音乐人、作家与诗人希科·布阿尔克获得。如鲍勃·迪伦获得2016年诺贝尔文学奖一样,这也是卡蒙斯奖首次授予一位歌手。尽管希科·布阿尔克已出版过近十部文学作品,并三度获得巴西文学最高奖雅布提奖,其写作却不比音乐,未能受到评论界的一致认可。尤其是在2010年,其《倾洒的牛奶》(2009)在仅获得雅布提奖长篇类第二名的情况下,却拿走了“年度图书”大奖,更引发无数质疑,让人觉得他不过是一个大众偶像,媒体宠儿,文艺界拥戴的教父,却并非真正的作家。

(作家希科·布阿尔克与《倾洒的牛奶》,图片源自Yandex)

然而,当卡蒙斯文学奖组委会揭晓获奖结果,强调“诗歌、小说、歌谣,每一代葡语人都有一段由希科构建起来的记忆”时,却并没有收到太多异议,因为巴西知识界甚至没来得及讨论他是否够格,就立即卷入意识形态的纷争之中。在布阿尔克得到获奖消息的两天之后,左翼政党领袖、巴西前总统卢拉便来信祝贺。随后,作为该奖项主办国之一的巴西,又因为总统博尔索纳罗拒绝签字,而无法支付约定的奖金。最终,这一闹剧以奖项组委会找到其他赞助机构而宣告结束,而布阿尔克则将颁奖日期定在了2020年4月25日,也即葡萄牙康乃馨革命纪念日,以致敬革命与自由精神。从5月宣布获奖消息到12月确立颁奖日期,这段时间内,布阿尔克一直占据巴西文化领域的舆论中心。同年11月,布阿尔克出版了长篇小说新作《那些人》,次月便占据了巴西虚构作品销售排行的榜首,足见他在民众中巨大的影响力。

作为一部虚构作品,《那些人》具有超强的时效性与纪实感,并颇具自传色彩。这本书由日记与信件构成,其中80%以上是主人公2019年的日记。透过这些细碎的文字,读者看到一个遭遇职业与家庭困境的作家,并借此了解深陷危机的整个巴西。

对于少数坚持传统文学标准的批评者来说,这仍不是一部完美的小说,但绝大多数巴西评论家却给予《那些人》极高的赞扬。这与其归因于作者的意识形态立场,不如说是文学评价标准的转变,毕竟从上一年度开始,巴西文坛便不再一味吹捧“严肃深刻”的特质,而是追求一种温和动人的写法。而对于布阿尔克来说,卡蒙斯奖更使他明确音乐天赋对于其文学创作的重要性。因此,在这部新作中,主人公虽是一位作家,但从主题切入到叙事节奏,却处处能看到“音乐人”布阿尔克的影子。不止一位评论家注意到这一点,指出在布阿尔克反抗军事独裁的抵抗歌曲中,从来都兼具精巧的隐喻与赤裸的现实,融合了柔和的曲调与坚定的斗志,这也正是他成功的关键。

如果说在《那些人》里,希科·布阿尔克对音乐的吸纳是一条暗线,那么在短篇小说集《若昂·吉尔贝托拜访“新巴伊亚人”》(2019)中,对流行音乐的借用便处于最醒目的位置。该书作者塞尔吉奥·罗德里格斯是巴西当代知名作家,2014年曾凭借《假动作》荣获葡萄牙电信文学奖。《若昂·吉尔贝托拜访“新巴伊亚人”》出版之后,立即成为2019年最受评论界青睐的作品。仅从题目来看,敢于将若昂·吉尔贝托与“新巴伊亚人”联系在一起,便是一次大胆的尝试。前者是巴西传奇音乐家、“巴萨诺瓦”的开创者;而后者则是一支巴西摇滚乐队。两者的理念极为不同,对巴西音乐的贡献却难分伯仲。除题目之外,这本书的结构设置也与音乐颇有关联,前两部分分别以“A面”“B面”命名,让人联想到音乐卡带。

“A面”的第一则故事与小说集同名,描述了若昂·吉尔贝托与“新巴伊亚人”一次假想的会面。在轻松幽默的笔调之下,礼服与大麻相互掺杂、沉静与疯狂彼此交织,也为这部小说集奠定了基调。在一次采访中,塞尔吉奥·罗德里格斯如此讲述自己的创作理念:“我一直希望调和两种看似不可调和的东西:一是语言上的严密精准,它被视为高端文学的特质;二是讲述故事的快乐,注重情节与惊喜,这被认为是低端文学的特质。”而在“B面”部分,小说家也以虚构的形式,嘲弄了现有的文学评价标准,并明确表示自己不愿跟固执的批评者多费唇舌,而更乐意用作品说话。

当屡获大奖的作家逐渐放弃对“传统文学”的坚持,转而探寻更符合时代特色的创作路径时,部分一贯偏重于市场的“类型文学”作者却更倾向于融入一些严肃的社会与文化议题,不断加深对于人性与现实的探讨。

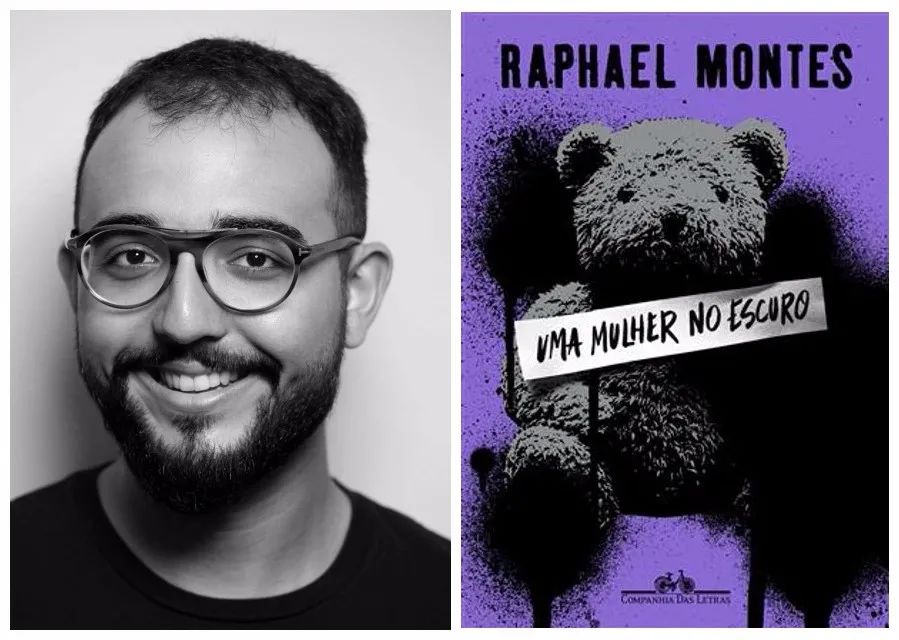

2019年,巴西最炙手可热的“九〇后”侦探小说家拉斐尔·蒙特斯出版新作《一个黑暗中的女人》,受到主流文学评论界的盛赞。这意味着拉斐尔·蒙特斯不再仅仅作为侦探小说作者受到认可,而是被视为一名真正的优秀作家。《一个黑暗中的女人》不仅保持了蒙特斯一贯的精心构思与流畅叙事,更在两个方面做出重大调整,使其有别于他先前的作品。首先,这是蒙特斯首部以女性为主角的小说。主人公维多利亚童年时曾遭遇入室屠杀,而她是唯一的幸存者。二十年后,危险再度临近,维多利亚不得不做出反应。在侦探小说中,女性常以受害者的形象出现,但在这部作品里,蒙特斯却有意展现了她作为反抗者的一面。从最初的恐惧求救到最终战胜歹徒,维多利亚意识到她无需依赖男性。在这个意义上,《一个黑暗中的女人》无疑是一部女性“成长小说”。其次,这也是蒙特斯最注重心理描写的作品。与前作中的“显性暴力”相比,《一个黑暗中的女人》更注重对人物的心理刻画。为了达成这一目标,蒙特斯坦言曾咨询过许多专业人士,并强调这是自己最具“现实主义”特色的作品:“在其他作品中,我追求夸大其词……但《一个黑暗中的女人》却扎根于心理原型与真实案例。”

(作家拉斐尔·蒙特斯与《一个黑暗中的女人》,图片源自Yandex)

除传统文学与流行文学的相互渗透之外,巴西近年来也涌现出一些新的文学样式,如科幻文学领域的“腹地朋克”“赛博荒野”等子类型。通过这类文学创作,一批年轻作家试图将“科幻”理念与区域特色相联系,打破巴西都市文学的窠臼,完成未来与历史、科技与民俗的结合。

无论是纯文学的自我反思,还是通俗文学的创新改革,都是为了更好地反映新现实、适应新时代。塞尔吉奥·罗德里格斯便明确说道:“如果我们确实生活在‘叙事膨胀’时代,私人生活都变成了社交网络上的‘小故事’,那么文学——也即最优秀的叙事艺术——的唯一回应,就是更好地叙述。”而那些推进“腹地朋克”的年轻作家,也在一遍遍地呼吁大家正视亚马逊大火等残酷现实,以虚拟幻想应对当前困境。而对于坚持进行严肃创作的巴西作家来说,文学对现实的观照也越发受到重视。同上一年度一样,2019年的巴西文学尽管直指社会矛盾,却并不刻意制造冲突。两部最受好评的小说——伊塔玛尔·维埃拉·儒尼奥尔的《歪犁》与保罗·斯科特的《棕色与黄色》——分别借用一对姐妹与一对兄弟的故事来讨论现实冲突,或许并非巧合。

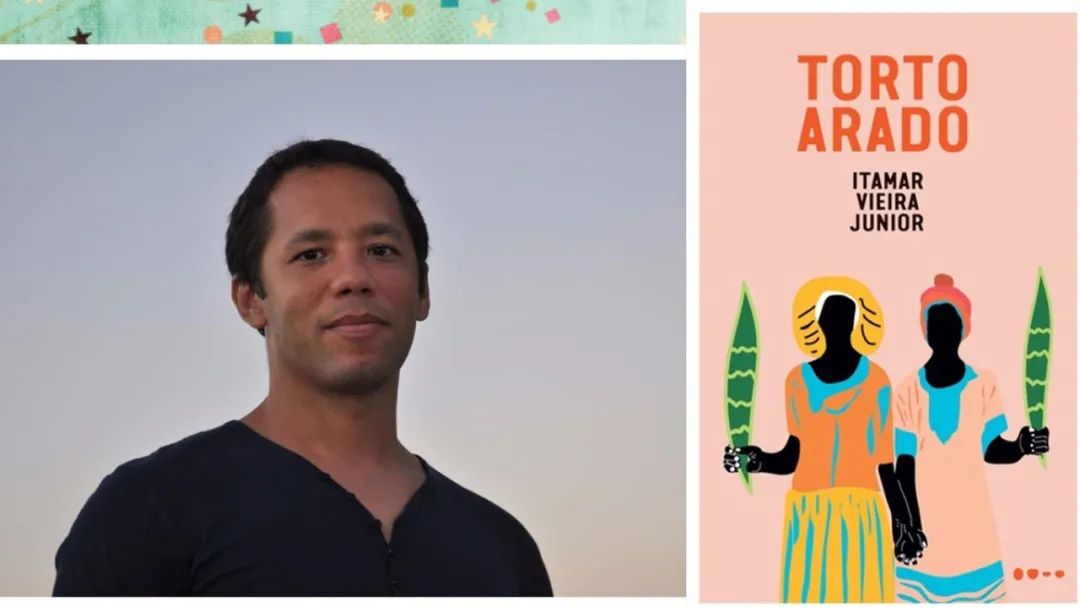

《歪犁》是维埃拉的首部长篇小说,在2018年获得葡萄牙莱亚集团“未出版作品”大奖之后,于次年在葡萄牙及巴西分别问世。除优秀的文学技巧之外,莱亚奖的评审主席还特别强调,该作从巴西农村的具体现实出发,展现了社会与性别压迫,并具有隐喻色彩。身为非洲与民族研究的博士,维埃拉的许多写作素材都源于他对当地农村居民的观察与调研,而他在书中所揭示的生活样貌,即使巴西人也大都非常陌生。

(作家伊塔玛尔·维埃拉·儒尼奥尔与《歪犁》,图片源自Yandex)

《歪犁》全书共分为三部分:“刀刃”“歪犁”与“血河”。前两部分的叙事者是比比安娜与贝洛尼西娅姐妹,回忆了她们的成长过程;而第三部分则由当地魂灵讲述,它见证了这块土地的历史。尽管故事发生在当代,奴隶制早已废除,但巴伊亚腹地的佃农却过着近乎奴隶的生活。面对这种境况,姐妹两人选择了不同的道路。贝洛尼西娅留在当地,继续安分地耕种土地;而比比安娜则投身于社会斗争。值得注意的是,尽管只有一人选择抗争,作家却并未将其选择凌驾于另一个人之上,而是同时赞颂了两者的顽强,并给予后者以充分的理解。为达成这一目的,维埃拉做出了一个极富深意的设定。在全书开篇,比比安娜向读者讲述她们幼时曾出于好奇,先后将一把尖刀放入嘴中,两人都因此受伤,贝洛尼西娅却割断了舌头。自那之后,比比安娜便代替贝洛尼西娅发声,而她的离乡远行,也使妹妹陷入沉寂的牢笼。通过上述设定,维埃拉告诉读者,觉醒的革命者与蒙昧的受难者或许观念不同,但却是彼此扶持的亲人。在长久的压迫之下,底层人民或许无力反抗,就像被蒙上了眼睛,看不到命运的不公,又像被割掉了舌头,失去了发声的可能。正因为如此,少数拥有更多资源的幸运儿,更应该施以援手。就这样,借助一对黑人姐妹彼此之间的冲突与互助,《歪犁》展示了巴西贫苦农村地区的生活,也是对整个巴西的映射。

《歪犁》的故事发生在巴西东北部地区,那里的居民大多是非洲后裔,种族问题也一直混杂在阶级问题之中。而在欧洲族裔占据多数的巴西南部,种族问题反而更加突出。正是在这一背景下,南大河作家保罗·斯科特创作了《棕色与黄色》,通过一对亲生兄弟的成长经历与现实困境,来讨论巴西社会面对的种族问题。在这部小说里,主人公费德里科与洛伦索尽管同父同母,肤色与外貌却呈现明显差异,前者肤色浅白,头发顺直,而后者则正好相反。由于其家庭选择认同黑人身份,因此费德里科与洛伦索一样,从小将自己视为黑人,并试图否认巴西种族歧视的存在。然而,在其成长过程中,这些信念却不断经受考验,年少时的一次街头冲突更是彻底击碎了他的幻想,尽管已过去三十多年,其余波却仍未消除。身为一个白皮肤的“黑人”,费德里科比任何人都抗拒“黑人”与“白人”的二元划分,但曾经的悲剧又在不断提醒他,只有正视这种划分的存在,才能最终淡化种族之间的界限。同样,在讨论巴西当前的各种问题时,斯科特固然不愿粉饰现实,但也绝对无意煽动对立。相反,他希望消除对立,只是因为深知这一问题根深蒂固,短时间难以解决,因而更专注于提出问题,而不是寻求一个简单的解决方法。

在很大程度上,斯科特的提问对象正是巴西民众,而小说紧凑的对话也使读者最大限度地参与到故事之中,不得不对其中的问题进行思考。从这个角度看,《棕色与黄色》和《歪犁》一样,即使其最终目的并非“教育”大众,也至少有意唤起读者对现实问题的重视,并以一种更加公正理性的态度,去理解各方的观念与立场。而这两本书能够获得如此多的好评与关注,也说明在这个危机时代,读者也有认识历史、了解现实的迫切需求。这也解释了为何“非虚构”文学的重要性突然得到提高。

2019年是巴西“非虚构”作品颇受瞩目的一年,其中最具代表性的两部作品,一是巴西传奇女演员费尔南达·蒙特内格罗出版的自传回忆录《前奏、剧目、尾声》,二是路易斯·安东尼奥·西马斯的历史散文《街道的魅力身躯》。蒙特内格罗出生于1929年,经历了巴西二十世纪多次重大历史变迁。因此,《前奏、剧目、尾声》不仅记录了她的个人生活,更见证了巴西近一个世纪的危机与重振。在这本书里,蒙特内格罗更像一位历经世事的英雄,在其控诉与战斗之中,也不乏亲友的关爱与扶持。正是由于这些原因,这本书在令人感动的同时,也传递了信心与力量。蒙特内格罗也像布阿尔克一般,成为危机中许多巴西人的精神偶像。同样作为“非虚构”作品,《街道的魅力身躯》则具有极高的文学色彩。在这本被称为“霍乱时代的希望”的随笔集中,西马斯以里约的道路为介质,用一种诗意的语调,将非洲、欧洲与印第安民族在巴西历史文化上留下的痕迹娓娓道来。在这阴霾的时代,西马斯的“街道”就像一道光,让许多巴西人得以暂时回到无忧的童年,沉静细致地感受生活。这或许解释了该书畅销的原因,也说明了文学所带来的安慰。

结语:写作的使命

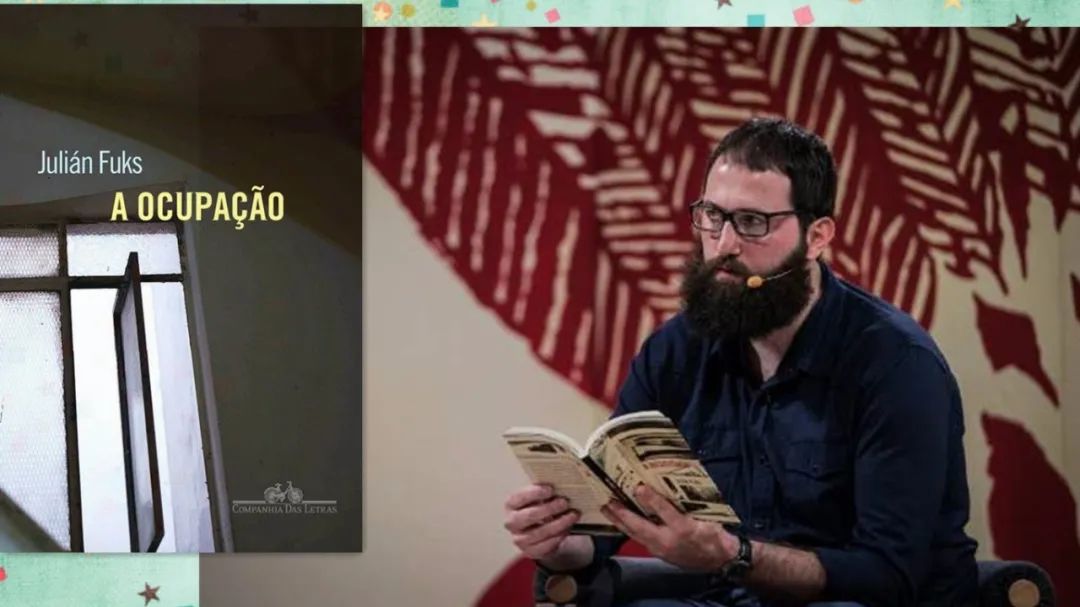

2019年底,前雅布提文学奖得主茹利安·富克斯出版了以无家可归工人运动为背景的小说《占领》,并在采访中直言:“此刻需要一种介入文学”,可谓对本年度巴西文坛立场的最佳概括。尽管对于巴西文学而言,“介入文学”的提法并不新鲜,但就“如何介入”的实践却值得文学研究者关注。

(作家茹利安·富克斯与《占领》,图片源自Yandex)

事实上,2019年巴西文坛最重要的变化,便是传统文学已不再拘泥于艰涩的叙事与硬性的说教,而是变得更贴近大众。与此同时,对社会意识的关注也不再是严肃文学的特权,而是扩展到侦探、科幻与非虚构等文学类别。简言之,文学与现实之间已经建立起极为紧密的关系,以至于一切文学都可以是“介入文学”。这种开放包容的态度,无疑会影响到巴西文学的未来发展,使其更加适应这个崭新的时代。

(原文载《外国文学动态研究》2020年第4期“年度文学研究专辑”,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:时 安

点击图片,进入微店订阅

往期阅读

扫码关注我们

《外国文学动态研究》

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com

社科期刊网