年度研究|新秀辈出,美美与共——2019年爱尔兰文学回顾

新秀辈出,美美与共

——2019年爱尔兰文学回顾

陈丽,英美文学博士,北京外国语大学英语学院教授,主要关注领域为近当代爱尔兰和英国文学。

内容提要 2019年,爱尔兰文学的热度格外明显地体现在大量涌现的新生代作家和作品上。包括安娜·伯恩斯、萨莉·鲁尼、凯文·巴里、保罗·林奇等在内的大量新生代作家活跃在文坛上,作品异彩纷呈,延续着自二十一世纪以来的爱尔兰文学繁荣。具体而言,2019年爱尔兰文学在两个方面表示出较高的契合度:一是紧跟时政要点,展示出强烈的文艺政治性和批判精神;二是在全球化环境下重新审视人际关系,尤其是家庭关系,并对自我定位保持高度的关注。

关键词 爱尔兰年度文学研究 新秀作家 文学热点 实验性 非虚构

2019年,爱尔兰文学的热度格外明显地体现在大量涌现的新生代作家和作品上面,大批新秀作家崭露头角,勇于创新、敢于发声,呈现出一派欣欣向荣的可喜景象。英国《卫报》的评论文章感慨“爱尔兰文学的繁荣”源自“看起来似乎无穷无尽的新声音的浪潮:不是一两个新秀溅起零星水花,而是一波又一波的作家”。

(作家伯恩斯和《送奶工》,图片源自Yandex)

(作家伯恩斯和《送奶工》,图片源自Yandex)伯恩斯和鲁尼分别凭着新作《送奶工》和《普通人》在2019年里继续大热。《送奶工》继2018年的曼布克奖之后,又于2019年3月斩获美国国家书评人协会奖。鲁尼更是炙手可热,《普通人》不仅获得包括2019年英国图书奖的年度最佳图书奖在内的多个奖项,还畅销英美,据之改编的同名电视剧也于2020年4月26日于英国广播公司一台首播。这两位作家均非成名已久的名宿,而是新秀作家中的佼佼者,她们的成功殊途同归,共同例证了众多爱尔兰新秀作家的奋斗历程。鲁尼2017年出版处女作,2018年就凭第二部小说红极一时,是令许多作家梦寐以求的顺遂例子;而伯恩斯于2001和2007年出版颇受好评的两部小说之后,饱受疾病和经济困窘的双重折磨,甚至需要依靠福利救济勉强度日。然而,她在这样的窘迫之下依然坚持写作,并最终赢得“改变命运”的曼布克奖。2019年还见证了更多新人新作登上文坛,有些作家已因前期作品小有名气,如巴里和麦凯布,而更多的则是初次崭露头角。以下本文分两节概论2019年爱尔兰文学的突出特点。

一、紧跟时事要点,凸显文艺政治

紧跟时政、具有强烈的政治性一直是爱尔兰文学的突出特点,2018年的《送奶工》与#MeToo女性权益运动和北爱时政主题的良好互动便是一个突出的例子,而2019年的热点作品再一次充分说明了爱尔兰文艺紧跟时事要点的高度政治性。英国脱欧及其对爱尔兰的影响、女性权益、政治丑闻等热点时政问题都在文学作品中有所体现。

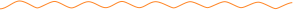

(《选择》,图片源自Yandex)

(《选择》,图片源自Yandex)英国脱欧问题不仅是2019年英国的头等政治大事,对于一衣带水的爱尔兰来说也是如此:“2019年的爱尔兰政治问题只有唯一的一位竞选人:脱欧主导了一切。”在这样的政治气候下,费仙博戏剧公司挑选《选择》作为“献给爱尔兰的一部戏”项目的优胜作品也就顺理成章。该项目是费仙博戏剧公司在成立三十周年庆之际联合多家剧院,旨在“捕捉国家的时代精神”的一部“宏大的、豪情万丈的戏剧作品,它洋溢着人文精神并且处理的主题令剧作家激情澎湃”。剧作者是帕特里克和科尔尼,《选择》是他们合作的第二部戏剧作品,以假设的情景将爱尔兰与英国关系的历史与现实凸显出来:假设当年的《自治法案》顺利通过,爱尔兰没有独立,而是以自治政府的形式仍然留在英联邦之内。戏剧一开场,这样的爱尔兰正处于2019年公投的前夕,英国广播公司都柏林分部正在直播电视辩论“爱尔兰是否应该离开英联邦”:一方是回到家乡都柏林,试图说服爱尔兰留下的现任英国首相,另一方是爱尔兰独立的蓝图设计者、民族主义党魁,双方在直播间里唇枪舌剑。而在直播间的楼上,导演与女儿的家庭矛盾又提供了另一个情节发展线索。最终,个人层面与国家政治层面的内容缠绕在一起,拷问了分与合的矛盾冲突。该剧2019年9月在都柏林戏剧节首演,之后全国巡演。据观众评论,演出的效果极其真实,会有人突然从观众席上站起来激动地与台上人物展开对话,难以分清到底是舞台安排还是观众临场反应。而戏剧的对话和辩论的内容涉及爱尔兰现实生活的许多切身问题,被英国《金融时报》称为“具有尖刻的现实意义”,并且“以奇妙的方式发人深省”。

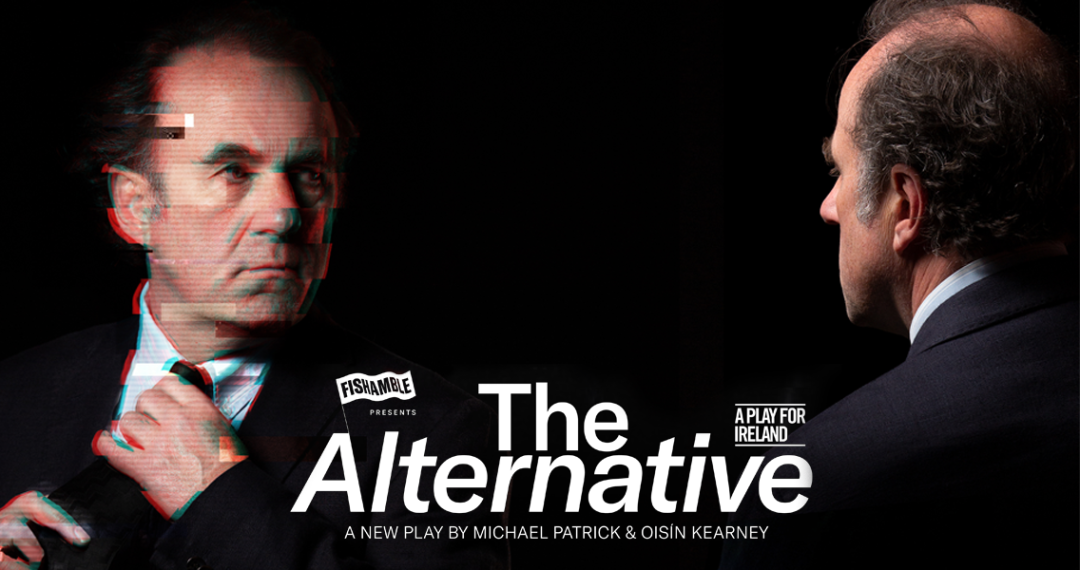

(《迎难而上》,图片源自Yandex)

(《迎难而上》,图片源自Yandex)无独有偶,2019年爱尔兰图书奖的年度最佳图书奖也颁给了一部纪实题材的回忆录作品。维基·费伦是宫颈癌早期诊断失误的医疗事故的一位受害人。她在2011年做过宫颈癌筛查,被告知无事,2014年显出症状后再去测试得到确诊,同时实验室发现2011年的测试结果有误却没有告知维基。维基直到2017年才得知此消息,愤怒之下于2018年将爱尔兰健康服务管理署和具体实施检测的美国实验室告上法庭,从而揭开了近年来爱尔兰最大的一起医疗和政治丑闻。维基与作家莱恩汉合作推出回忆录《迎难而上》,讲述她的平凡但又不普通的一生。该书与《像我这样的人》一样,出版后十分畅销,反映出爱尔兰读者和整个社会对非虚构作品的关注和对小人物的真实个体经历的兴趣。

埃德娜·奥布莱恩的新小说《女孩》取材于尼日利亚的女孩绑架案。2014年二百七十六名尼日利亚女中学生在学校被武装团体博科圣地绑架,消息震惊世界,但直到2019年,这些女孩仍未全部得到解救。2018年尼日利亚又爆出一起博科圣地绑架一百一十名女生的新闻。《女孩》即取材于此,以一个带着孩子逃回家的被绑架女孩的视角讲述了她所经历的性奴役和精神痛苦,以及回到家乡之后因为失贞和孩子而面临的歧视和排斥。奥布莱恩早在二十世纪六十年代就凭为爱尔兰女性发声的《乡村女孩》三部曲而闻名,她在八十九岁高龄仍然笔耕不辍,继续为全球女性权益呐喊,这一精神着实令人感动。

女性权益意识的高涨还体现在女性作家对男性经典作品的改写上面。2019年都柏林戏剧节的两部重头戏——《西方世界的花花公子》和《赫卡柏》——均属此范畴。前者改编自约翰·辛格1906年的名剧,年轻的女导演墨菲是个积极的女性权益活动家;后者由著名女剧作家卡尔改编自欧里庇得斯的同名古希腊悲剧。两部戏均突出了原本被漠视的女性角色——生活在父亲房子里的佩吉和国破家亡后与敌周旋的特洛伊王后赫卡柏,体现出女性主义运动的深刻影响。

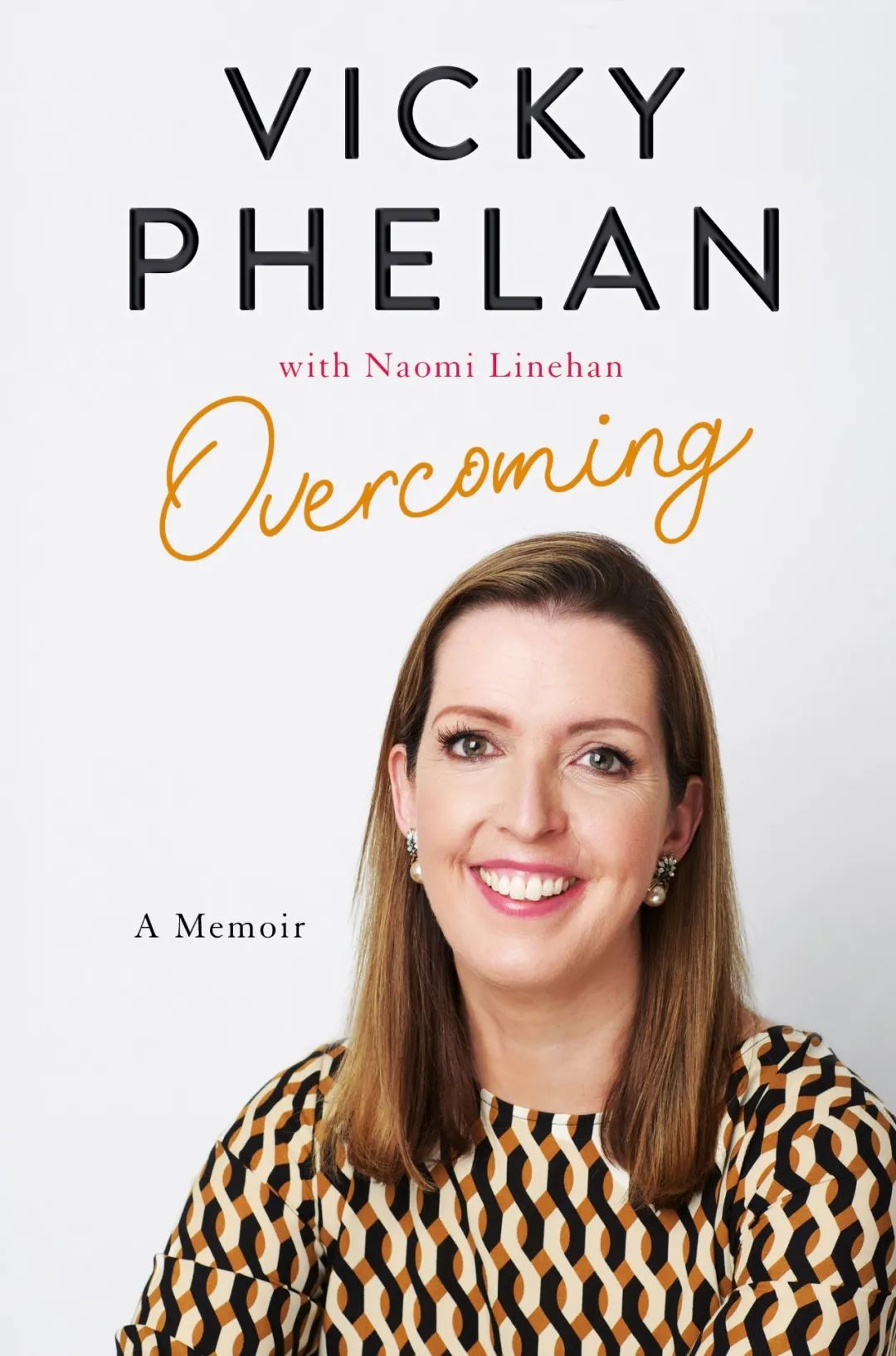

(作家博伊斯和《她的族类》,图片源自Yandex)

(作家博伊斯和《她的族类》,图片源自Yandex)此外还有以1324年在基尔肯尼发生的爱尔兰首例女巫审判案为蓝本的小说《她的族类》。作家博伊斯聚焦被审判的女性群体,展示她们的生活与情感,探讨了教会对于普通人——尤其是女性——的个性自由的限制。在都柏林戏剧节首演的戏剧《断层线》则取材于1982年爱尔兰社会发生的大规模调查和排挤同性恋者的事件。卡森获得2019年欧盟文学奖的小说《纵火者》将背景设在北爱尔兰动乱的十六年之后,探讨了暴力在代际间的传承:在停火协议达成之后成长起来的年轻一代仍然津津乐道于父辈的暴力过往,并渴望在现实中重新加以实践,这在作者看来才是应该得到正视和反省的悲剧根源。这些作品风格不同,题材各异,但都凸显了爱尔兰当代文学高度关注现实、极具文艺政治意识的共同特征。

二、重估家庭关系,关注自我定位

全球化环境下对人际关系尤其是家庭关系的重新审视和对自我定位的高度关注是2019年爱尔兰文学的又一个热点趋势。林奇的《汪洋之外》、巴里的《通往丹吉尔的夜船》、科斯特罗的《河流袭夺》、麦凯布的《大雅如》等2019年出版的小说都可以归到这一大的范畴之内。

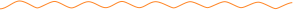

(作家巴里和《通往丹吉尔的夜船》,图片源自Yandex)

(作家巴里和《通往丹吉尔的夜船》,图片源自Yandex)巴里的《通往丹吉尔的夜船》颇令人联想起他的同乡贝克特的经典荒诞剧《等待戈多》。小说的背景设在2018年10月某天夜里西班牙南部海港阿尔赫西拉斯的渡船码头。两个主要人物莫里斯和查理,与《等待戈多》的两个主人公一样,正在无望地等待着莫里斯久未联系的女儿迪莉。迪莉或许来,或许不来,她甚至还有可能已经死去。小说用高度实验性的短小段落和不加引号的对话展开,逐渐揭示出莫里斯与妻女的过往。除了父女关系,两个男人之间的关系也是小说的关注点,他们过去的同舟共济和曾经的竞争与背叛都在漫长的等待过程中被一点点地挖掘出来重新得到审视。在颇具间隙空间特性的深夜酒吧中,两个男人的存在主义式交谈既拷问了自己也拷问了读者,既表现了西班牙/爱尔兰的民族独特性,也有跨地域的人类共性。

麦凯布的《大雅如》是其前期作品《屠夫小子》的续集。后者如今已是当代爱尔兰文学的经典,十二岁的主人公弗兰西·布兰迪在环境压力之下变得暴力并最终丧失理智杀死了纽金特夫人。《大雅如》将时间设在五十年后。弗兰西在案发后一直被监禁在一所精神病院,如今已经六十多岁的他给自己起了新的绰号“大酋长雅如小子”。医院鼓励他编写《大雅如》杂志,他也投入了相当大的热情,以各种方式赶在假想的截稿日期前完成稿子;而另一方面,他又时刻考虑着要逃出医院。在赶稿的过程中他不断回到那些难以释怀的过去,回想酗酒的父亲、精神不稳定的妈妈、被摧残的童年以及他对纽金特夫人的暴力犯罪。虽然他也偶尔表现出对于现实世界的认知——例如他在谈论自己对围墙(尤其是医院的围墙)的兴趣时提到了美国总统特朗普的美墨边境造墙计划,并评论“甚至希特勒也没有那么坏”,但是整体来说他的认知还停留在二十世纪六十年代,他在试图与过去和解,却没有表现出精神的成长或顿悟。因此,有评论家失望地批评麦凯布也如他的小说人物一样被困在了过去,并没能在这本书里实现突破,读者不免发问“这个《屠夫小子》的续集给弗兰西·布兰迪的故事增添了什么”。

相比之下,林奇的《汪洋之外》更受评论青眼。《汪洋之外》是林奇的第四部小说,灵感来自一起真实的海难事件:两个南美渔民在船只失事后漂流了十四个月方才获救。小说中,中年渔民玻利瓦尔临时雇佣了十来岁的赫克托,两人出海捕鱼却遭遇风暴。虽然小说对于他们为了生存所做的努力有十分精彩的描写,但叙事重心却完全不在描述人与自然的抗争。风暴很快平息,两个主人公意识到更大的威胁来自汪洋之外的自我怀疑和拷问。在远离手机、电视和其他一切现代干扰的茫茫大海上,在别无他法的漫长等待中,两个人都被迫直面内心的创伤、恐惧和犹疑。玻利瓦尔当年贩毒事发后畏罪潜逃,被他抛弃的女儿亚历克莎是他的痛苦、内疚与牵挂的源头。赫克托最恐惧的是自己的人生还没开始便要终结。两个人在与绝境和恐惧的斗争中相互依靠,从互相看不惯到成为亦朋友亦父子的关系。小说有对大自然力量的“可怕但精彩的”描写,也有对受污染的海洋的不动声色的惋惜,但更是一个关于希望和绝望的心灵寓言,是对爱与救赎的思考:“幸存并不一定是做出正确的事。……它或许是,如玻利瓦尔凭直觉知道的,一种形式的宽恕。”

(《河流袭夺》,图片源自Yandex)

(《河流袭夺》,图片源自Yandex)

科斯特罗的《河流袭夺》从另一个角度探讨了爱的意义。这是科斯特罗的第二部小说,在主题和写作手法上均“对《尤利西斯》致敬”。主人公卢克是位乔伊斯迷,对《尤利西斯》钻研甚深,甚至达到了与小说中的布卢姆多方面认同的程度。他离群索居,自母亲去世和夫妻反目之后,一直独居在家族农场里,从书本中寻求安慰。然而,一位女士的出现打破了他的平静生活。鲁思的出场成为全书的分水岭,呼应了题目包含的地理意象。自此之后,书的下半部分转为卢克的自问自答,和《尤利西斯》中的《伊萨卡》一章非常相似。如此长篇幅的形式实验也为作者招来了批评,批评家认为它在最初的新鲜感过后就失去了效力,反而变得“笨重”,“拖慢了故事的自然发展”。小说中卢克窗外的河就是条袭夺河,而生活也像河流一样,会被突然出现的某人“袭夺”走原有的生活。在科斯特罗的笔下,“家意味着众多的意义:回到本源、回到自我,以及对过去的清算”。

麦克劳克林的短篇小说《部分获救者名单》也契合了全球化时代重新审视家庭关系的流行主题。爱裔美国人康纳与前妻里斯从旧金山飞回都柏林,赶赴康纳病危的父亲的最后一个生日。两人虽然离婚却前情未了,一路别别扭扭地回家,却意外地发现高龄病危的老父居然在与寡妇迪伦夫人谈恋爱。震惊的康纳借着游览贝尔法斯特的泰坦尼克博物馆的机会与迪伦夫人私谈,原本想警告她远离父亲,却加深了对爱的理解和对父亲的同情。在短短的篇幅中,麦克劳克林不仅细腻地讲述了这个复杂的家庭故事,还巧妙地糅合了爱尔兰的移民历史,并通过康纳对一处烈士纪念碑的心态转变影射了爱尔兰的暴力革命历史对于男性气质和家庭关系的影响。

此外,由考德威尔主编的短篇小说集《多姿多彩》也值得一提。这是费伯-费伯出版社的第六部爱尔兰新短篇小说合集,收录了多位近年来崭露头角的新秀作家的新作,十分引人瞩目。评论认为它“从多个角度展示了爱尔兰的生活”,并在全球化的时代重新拷问了爱尔兰性的定义:“爱尔兰性本身被摆上台面,‘一个长期地、持续地被界定为外向移民的地方涌入了移民,由此产生的新鲜的叙事、角度和多样性’形成了多姿多彩的合集。”

结 语

2019年的爱尔兰文坛或许没有往年那种独领风骚的爆炸性新闻,但其遍地锦绣的欣欣向荣局面却因此格外明显,正如考德威尔在《多姿多彩》的绪言里所说:“爱尔兰正在经历一个写作的黄金期:这一点从未如现在这样明显。”英国《卫报》在评论这一文化现象时称,爱尔兰文学的繁荣在于“它的作家和出版社敢于冒险”。这既包括出版社和读者敢于冒险,愿意倾听新的文学声音;也包括作家敢于在内容和形式上冒险。从前几年的《女孩是件半成品》《太阳之骨》到如今的《选择》《通往丹吉尔的夜船》《汪洋之外》,高度实验性的创新勇气屡屡结出硕果,不断冲击着读者的艺术感受,大大地增加了爱尔兰当代文学的魅力。

(原文载《外国文学动态研究》2020年第4期“年度文学研究专辑”,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌

排版:培 育 终审:时 安

点击图片,进入微店订阅

往期阅读

扫码关注我们

《外国文学动态研究》

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com

社科期刊网