理论动态 | 暴力历史与文化叙述:2019年英国文论研究回顾

萧莎,中国社会科学院外国文学研究所副研究员,主要研究领域为英国文学和西方文艺理论,近期论文有《“饥饿、反叛和愤怒”与“荆棘冠”:<简·爱>中的女性主义意识与福音主义话语》《西方文论关键词:如画》《福音主义与英国维多利亚精神》。

内容提要 纪念彼得卢惨案二百周年的学术研讨会和围绕塞拉利昂裔小说家福纳获奖小说《幸福》的专题研讨会,不约而同地聚焦于暴力问题和创伤研究,使之成为2019年英国文论研究的一个热点。此外,检视历史、观察当下英国大众阶层生活状况及精神世界的文化研究,构成了该年度另一成果突出的领域。本文通过回顾和评论这两方面的学术动态,说明英国文学理论和批评的年度研究特点,并在此基础上简要评述二十一世纪前二十年英国文论研究总况。

关键词 年度英国文论研究 彼得卢惨案 暴力 创伤 文化研究

2019年,英国脱欧进程仍悬而未决。在主控英国政坛的保守派政党影响下,服务于权贵集团利益的保守主义话语占据了大众媒体的主流。在这样的时政环境下,英国文学理论研究难能可贵地保持着智识追求和精神理想,呈现出格外耀眼的左翼进步本色。英国文论和批评界对现实的抵抗立场,体现在两个热点研究领域:其一是暴力问题和创伤研究;其二是以各阶层大众如何塑造历史、塑造当下社会为议题的文化研究。

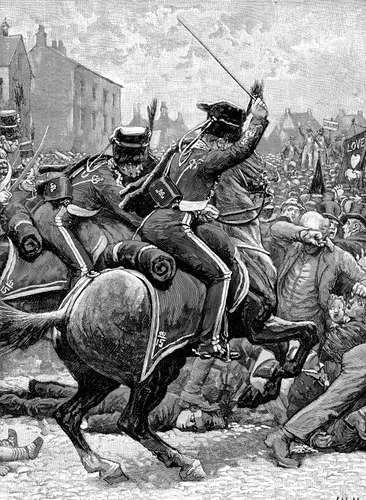

2019年,“十九世纪英国土壤培育的最血腥政治事件”彼得卢惨案过去整二百周年。用历史学家屈勒维林的话来说,彼得卢惨案发生在“反雅各宾的托利党保守主义所采取的一味消极压制的政策已到山穷水尽的末日”,而“替代的政策一时仍没有找到”。因此,其直接后果是改革派政治家亨特等人被控以谋叛罪遭到监禁,英国托利党政府颁布六项法案,禁止集会、游行和出版自由,英国大众的政治生活从此受到高压监控,文化生活遭受重创。但另一方面,这一流血事件也为十余年后第一次议会改革法案成功通过埋下了伏笔。

(“彼得卢惨案”,图片源自必应)

彼得卢惨案所产生的冲击力在同时代浪漫主义文学创作中留下了深刻烙印,其影响辐射到苏格兰、爱尔兰,最远直达北美。二百年来,英国知识界不断讨论彼得卢惨案的政治教训、历史意义和道德价值,许多问题似乎早有定论。在二十一世纪的今天,重读这一历史事件,重新审视和评估它留下的精神遗产,能否获得新的启示?应麦克·丹姆森和雷吉纳·赫威特的召集,英国十余名从事浪漫主义时代文学文化和历史研究的专家齐聚一堂,对彼得卢惨案进行了学术研讨。他们借鉴和应用朱迪斯·巴特勒、齐泽克、罗伯·尼克森的暴力理论,从不同视角分析该事件所衍生的文化经验、文化意味和地缘影响,研讨成果最后结集为《纪念彼得卢惨案:浪漫主义时代的暴力、韧性和主张申诉》。

关于彼得卢惨案的研讨分为三个维度。其一是该事件发生后,即十九世纪二十年代早期英国大众文化做出的反应,例如斯蒂芬·布伦特通过研究英国市场上的讽刺漫画、纪念性陶瓷产品、纺织用品、金属器皿来阐述社会暴力给国民带来的震惊、困惑和心理矛盾;弗莱德·博威客探讨了惨案后大众剧场对盖伊·福克斯形象的兴趣及表演方式如何折射出观众对暴力镇压主题的关注;此外,伊恩·伍德还原了惨案以后的声音图景——人民的声音是如何投射出来又是如何被压制下去的,莫雷·皮托克论述了色彩在群众性改革运动中产生的政治功能。第二个维度是将该事件放在十九世纪初期宏阔的国际政治、宗教、历史语境下观察,讨论其跨国界影响;例如杰拉德·卡鲁德斯揭示了1820年苏格兰激进派起义与彼得卢之间的关联,吉姆·凯利梳理了爱尔兰人基于自身受英国奴役的政治和文化体验对事件的解读。第三个维度则聚焦于该事件给浪漫主义时代文学知识分子带来的思想震动。例如薇琪·迈耶斯集中研究了边沁在彼得卢惨案前后对于系统性暴力的论述;麦克·斯格雷弗纳尔回顾了雪莱长诗《暴政的面具》催生的各种解读,分析不同解读在学术史上引发的思想辩论;菲利普·肖剖析了华兹华斯的《达顿河》组诗对事件之后民心动荡的观照、表现和回应。

纪念彼得卢惨案二百周年的研讨以英国历史事件为中心,兼顾外部世界受到的冲击和影响。一方面,它通过严谨的历史考据,呈现人们对暴力的不同立场,呈现不同治理主张在文献和文化中的反映和不断修订,另一方面,它证明面对武力威胁,文化活动是一种抵抗压迫的有效手段,是人类韧性的重要指征。

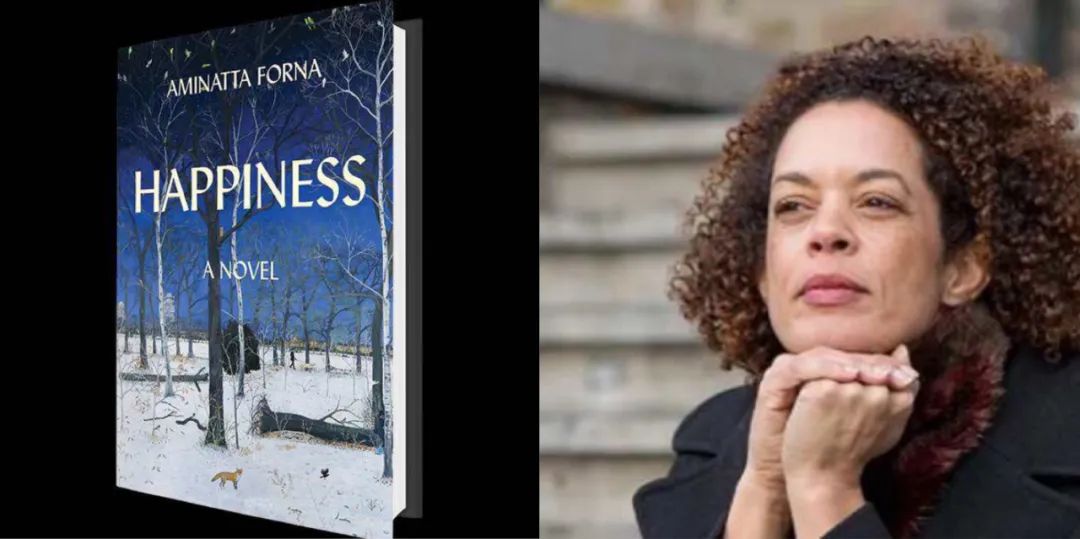

无独有偶,当批评家们应用暴力理论来阐释英国历史上的创伤体验、揭示创伤体验在文学文化中的反映时,《剑桥后殖民文学研究》杂志也组织了一场以暴力、创伤以及创伤治愈为主题的论坛,只不过后者以塞拉利昂裔英国作家阿米娜塔·福纳的小说《幸福》为中心。

(阿米娜塔·福纳与《幸福》,图片源自Yandex)

《幸福》是福纳的第四部小说作品,2018年被十余家英国报刊一致评为年度最佳小说。它的故事从伦敦滑铁卢桥上偶遇的两个陌生人讲起:一位是来自非洲加纳的著名精神病学家阿提拉,他访问伦敦是为了在学术会议上发表有关战争创伤的主旨演讲,顺便寻访失联已久的友人之女艾玛;另一位是旅居伦敦、专门研究城市狐狸的美国野生生物学家吉恩。两人第二次巧遇后,吉恩自告奋勇地将帮助她搜索定位狐狸踪迹的志愿者网络发动起来,和阿提拉一起寻找已在移民镇压中被“清除”的艾玛下落不明的幼子。读者由此认识了一组生活在伦敦心脏部位却不为人所知的小人物:对城市狐狸的行动轨迹了然于心的环卫工人,来自西非的酒店保安,一个名叫奥斯曼的街头艺术表演者……在寻找的过程中,毫不相干的人们的生活被编织在一起,新的悲欢际遇混合往事回忆促使阿提拉开始质疑精神病学界一贯信奉的某些理论,开始怀疑西方世界所信赖的“幸福”观念,开始反思他原有的“创伤”理念。

小说主人公阿提拉及其同行们出于精神病学研究的需要曾在战火硝烟刚散去的斯里兰卡、北爱尔兰、波斯尼亚、阿富汗和土叙边境开展田野工作,亲眼目睹战争创伤之惨烈;小说中的小人物们则是战争创伤的直接受害人。专题论坛上,奥玛·谢里夫·迪奥普用符号学和互文性理论解读这两组人物关于创伤经验的潜在对话,揭示世界各地的战争受害者应对创伤的不同策略对经典的创伤后应激障碍理论发出的挑战,指出《幸福》的指意实践以及小说与科学、历史互文的对话动摇了西方精神病学的普适性和超历史的解释力。塞拉利昂裔后殖民研究专家厄内斯特·科尔的论文《重读后冲突社会中的暴力和创伤》聚焦于阿提拉及其临床案例,说明定义创伤的文化语境预设了人们感知创伤的方式,预设了创伤本质和创伤治疗理论的结构;科尔认为,小说在揭示西方文化语境对创伤理论结构的塑形和局限作用之外,还就创伤、痛苦和毁灭的关系提出了新见:创伤事件造成的痛苦是人类环境的一个表征,是人类情感正常和自然的形式,创伤并不意味着毁灭,相反很可能意味着“没能杀死我的东西反而使我变得更强大”。安西·穆克吉则依据法农在《黑皮肤,白面具》中提出的被殖民者话语分析及文化抵抗理论,解析了小说隐晦表达的幸存至上和心灵修复主张,指出福纳在考察个人命运与当代此起彼伏的局域战争、伦敦都市风貌与非洲大陆、当下与过去(十九世纪)之间的种种联系后,找到了疗治创伤的药方——生态世界主义。

上述两场专题研讨实际上呈现和检验了一场旷日持久的学术论争,论争双方的文化史观念针锋相对:一种观念认为,自光荣革命以后,政治暴力在英国统治范围内日趋减弱;另一种观念认为,暴力从未减弱,只是暴力的形态发生了变化。很显然,出席两场专题论坛的学者们对于暴力在历史上的发展趋势及其所带来的负面社会效应毫不乐观。只不过,正如《幸福》结尾所言,风雨雷暴对于人类是无法避免的打击,是无可逃脱的痛苦,但它的降临也使社会避免堕入麻木,同时增强生存韧性。对他人痛苦的麻木以及沉溺于想当然的“幸福”观念,可能恰恰是当代西方社会为自己营造的一座维护安全感的玻璃暖房。

自从雷蒙·威廉斯“把论辩的全部基础从文学-道德的文化定义转变为一种人类学的文化定义”,文学艺术就不再是唯一“合法”的文化载体和社会传播形式,人文批评家们得以打开视野,从各种社会群体的历史形成、语言交流、生活方式、习俗惯例、关系结构等发掘原本被忽略的文化议题,揭示被遮蔽的社会真实和历史真相,开展智识性的思考和批判。2019年,英国学界在批判性的文化研究上展现出了尤为可敬的选题方向和可佩的学术深度。就历史人类学取向的专著而言,斯蒂芬·金、尼克·曼斯菲尔德、利奥·达姆罗什分别以英国社会从低贱到高雅三个阶层的生活经验和文化重要性为研究对象,体现出把人民大众视为历史主体的唯物史观,最为引人注目。

莱斯特大学社会史教授斯蒂芬·金的论著《书写英国穷人的人生,十八世纪五十年代至十九世纪三十年代》聚焦于英国旧《济贫法》弊端横生、逐渐被新《济贫法》取代的历史阶段。作者通过收集、分析大量的一手历史文献和个人书信、文档,还原该时期底层群体的生活状况、精神世界及他们与国家体制、行政官员之间的互动,以重建这一时期贫困人口的生活经验,探讨他们的生活经验如何促使英国福利制度和系统萌生、建立。该书将历史研究、社会学研究、文学和文化文本分析相结合,论证十八至十九世纪的英国社会革新是改革家、底层人群和体制内官员交流、对抗、讨价还价的结果。该著作挑战了此前相关研究在关于该时期的识字率、权力分配、社会结构、为普通人发声的代理机制等多方面树立的成见。在英国福利系统和规模不断缩水、福利机制受到保守党派竭力压制的当下,该书的出版显示了英国文化学者鲜明的批判立场。

(《书写英国穷人的人生,十八世纪五十年代至十九世纪三十年代》,图片源自Yandex)

检视历史、反思当下,也是中央兰开夏大学学者曼斯菲尔德《作为公民的士兵:大众政治与十九世纪的英国军队》一书的学术旨趣。本书首发式设在曼彻斯特人民历史博物馆纪念彼得卢惨案二百周年系列活动的压轴环节,正如作者在首发式发言中指出的,该书是第一本基于文献解读和历史考据来探讨十九世纪英国普通士兵与当时的政治思想主流之关系的著述;因其研讨对象包括1819年在彼得卢广场受命向激进主义改革派群众冲杀的士兵们,所以,这也是人们第一次了解十九世纪早期的政治改革家如何看待站在他们对立面的军队。

作者在阅读了大量回忆录、军队档案和政治文献的基础上提出,由于大部分士兵来自劳工家庭,他们实际上保留着入伍前的平民文化。一方面,受军纪的严厉制约,在军队自上而下的严格管控下,士兵们展现出对军团、对国家的自豪感;另一方面,他们也表现出日益觉醒的阶级意识,对政治激进主义的理解和支持也与日俱增。研究证明,英国普通士兵和军官中存在着同情自由激进立场的政治思考:有的拥护辉格党的自卫队传统,有的支持激进的军队改革,有的参与了军队内部的哗变和颠覆活动,有的“激进分子”甚至卷入了工人阶级的示威抗议活动、地方上的政治反抗和起义。曼斯菲尔德的研究对象既包括现役士兵,退役后加入社会主义运动的士兵,也包括忠于英国君主制度和帝国主义的士兵。该书立足于拿破仑战争时期英国军队中的反法情绪以及普通士兵的勇敢无畏探讨英国军队忠诚观念和爱国主义信念的构造基础,由此来解释政府如何方便地将他们当作镇压罢工运动、劳工暴乱或宪章运动的工具。在作者看来,在维多利亚时代晚期,英国社会的帝国主义意识扮演了重要推手,一方面诱导工人阶级全力支持保守主义,另一方面说服普通士兵安心服务于帝国主义的扩张和掠夺事业。

达姆罗什的《俱乐部:约翰逊、鲍斯韦尔和共同塑造时代的朋友们》则聚焦于知识精英对英国现代文化的塑造。俱乐部是一种极具英国特色的社团组织形式和社交模式。十八世纪,以塞缪尔·约翰逊为核心,由当时首屈一指的文学家、艺术家、哲学家、经济学家、史学家为主要成员,每周五定期在小酒馆聚会的团体,对于英国现代史而言可谓举足轻重。在这部研究作品中,作者将一组性格各异的文化人物群像放置在当时的英国经济、社会、法制背景下,论述了这个特殊的俱乐部以及俱乐部这种文化生活形式如何造就了十八世纪直至今日的英国社会。

反观过去、重建不同社群的物质生活和精神生活以研讨其历史影响是2019年英国文化研究的一个重要维度。另外,现当代大众文化和消费文化研究领域也在本年度硕果累累,体现出了选题上的灵活性和丰富性。试举两部广受好评的成果为证。其一是埃克塞特大学跨大西洋文学文化研究专家希妮德·莫尼汉的著作《爱尔兰、迁徙与回归迁徙:文化想象中“回乡的美国佬”,1952到今天》。

(《爱尔兰、迁徙与回归迁徙》,图片源自必应)

1952年2月,爱尔兰议会围绕新兴的旅游业展开了一次辩论。其间,议员弗拉纳根对回乡的爱尔兰裔美国游客发表了极为尖刻的抨击性言论,指责他们只因跑出去暴发了,回乡时便高高在上,骂爱尔兰人落后、邋遢、穷酸、阴暗,对一切办事机构横加责难。莫尼汉的论著把此次论辩的焦点“回乡的美国佬”作为研究切入点,通过回顾二十世纪五十年代至今的文学影视作品对这一特定人群的刻画,分析其再现角度和手法,撰述了一部微观文化史,说明关于“回乡的美国佬”的文学及文化想象实际上指征了1952年至今爱尔兰社会反复产生的一系列问题与焦虑。该书所选取的文学文化文本均具有世界知名度,如约翰·福特导演、著名好莱坞影星约翰·韦恩主演的电影《安静的人》,弗兰克·科尔导演的电影《爱国者》,爱尔兰著名小说家、剧作家埃德纳·奥布莱恩的作品等。作者借助于文本中的爱尔兰裔美国移民形象所论及的问题包括爱尔兰日常生活中的麻烦困顿、爱尔兰妇女的母亲身份与现代性问题、爱尔兰的土地问题与经济兴衰、爱尔兰裔移民的寻根之旅与爱尔兰文学谱系等等。对有志于深入了解爱尔兰当代社会和文化的读者而言,这一堪称百科全书式的研究成果很有帮助。

2019年另一部受学界关注的成果是斯旺西大学女学者布伦达·阿萨尔的新著《伦敦的餐厅,1840—1914》。该书为首部考察伦敦的饮食场所在十九世纪和二十世纪初的历史意义的学术著作。它一方面把餐厅看作一种商业形式、一个具体的就业环境,另一方面从宏观层面把餐厅视为现代都市经验得以产生、现代都市身份得以建构的重要场所加以审视。作者立足于菜单研究、文学文本研究、侍者阶层与经理阶层社会关系研究、口述史研究,全方位探索了伦敦的餐厅与英国文化间的关系,阐述了文化力量和商业力量在现代英国相互缠绕、影响的复杂状况。

(《伦敦的餐厅,1840—1914》,图片源自Yandex)

进入二十一世纪,英语文论研究最显著的一个变化就是围绕现代性、后现代性和后现代主义的争论消退了。就连参与铸造后现代概念的权威理论家琳达·哈琴、伊哈布·哈桑也公开表示后现代概念的效用阶段已经过去。在社会学领域,原本研究后现代问题的乌尔里希·贝克、安东尼·吉登斯转而讨论起“自反现代性”(reflexive modernity),齐格蒙特·鲍曼讨论起“液态现代性”(liquid modernity),而后现代理论大家詹姆逊则提出了单一的现代性(singular modernity)。同时,二十一世纪的艺术界和艺术批评家、理论家也不断造出新术语:再现代主义(remodernism),超现代主义(hypermodernism),自动现代主义(automodernism),数字现代主义(digimodernism),另类现代主义(altermodernism)等。

哈德斯菲尔德大学戴维·鲁德拉姆认为,以“现代性”和“现代主义”为词根的复合术语层出不穷,且术语之间不存在相似性,无法归类,大多数术语甚至在含义上自相矛盾,这说明体验和探索方式的无穷无尽使当代生活经验之复杂已超出了可准确描述和命名的范围。如果说“后现代”状况的主要特征是合法化元叙述机制的衰落、对元叙事的怀疑以及相对主义认知模式的形成,那么,当下的这种“多元现代状况”表明理论家们对时代的把握陷入茫然,全无头绪。

(戴维·鲁德拉姆,图片源自必应)

不过,对时代整体的茫然无绪并不意味着文论家和批评家们无所作为。二十一世纪前二十年内,文论研究和文学批评在多个方向实现了新突破。例如,基于埃莱娜·西苏、昆汀·美亚索、格雷厄姆·普里斯特对于人类主体的边界和有限性的阐述,后人类与非人类文学批评被开发出来,相关批评实践方兴未艾。另一方面,行为者网络理论(actor-network theory)、客体导向哲学(object-oriented philosophy)和新唯物论(new materialisms)被引入文学解读,主客体间的关联有了新发现和新探索。此外,以人类纪(anthropocene)概念为基础,批评界拓展出了以人类与气候危机为探讨主旨的伦理学批评。当然,最重要的理论进展应该是后福柯社会学及政治批评的发现——当代西方从规训社会到控制社会的转变。理论家们认为,当代西方已经从身份、主体和机构组成的规训社会转为实施一种更为灵活的控制政治,这种政治的重点不是构建个体,而是直接干预生活,操纵个性、情感和欲望,因此,它贴身操作却又不可见,实质上是作用于所有人的生物政治(biopolitics)。

在生物政治时代,政治与生活、政治与文学的边界已很难区分清楚。也恰恰是在这样的时代,文论和文学文化研究在维护人文学科的警觉性和批判性上显示出了特殊价值。文论研究和文学文化批评价值何在?英国批评家伊格尔顿是这样回答的:“现代文学理论的历史,是我们时代的政治史和意识形态历史的一个组成部分……与其说文学理论是智识探索的对象别无其他,不如说,文学理论是一个特定的视角,供我们观察我们时代的历史。”毫无疑问,盘点2019年英国文论和文学批评界对暴力及创伤问题的关注,对穷人的历史、对普通士兵阶层和精英知识分子与英国现代社会形成之间关系的探索,对于爱尔兰移民文化与社会状况的考察等,给我们认识和评估二十一世纪初期的英国政治状况和社会历史提供了非常关键的智识视角和文化资料。

(原文载《外国文学动态研究》2020年第5期“理论前沿”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:时 安

点击图片,进入微店订阅

往期阅读

扫码关注我们

《外国文学动态研究》

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com

社科期刊网