理论动态 | 新现代主义——新世纪俄罗斯文学批评中的新概念

侯玮红,中国社会科学院外国文学研究所研究员,研究方向为俄罗斯文学。

内容提要 新现代主义是近年来在俄罗斯文学批评界逐步受到公认的文学现象。本文尝试界定新现代主义概念的含义及其在各学科领域中的阐释,梳理其逐渐受到关注的过程,并总结归纳新现代主义文学的特征、与现代主义和后现代主义的联系与差异。本文认为,新现代主义已成为当今俄罗斯最为活跃的文学倾向之一,有待学界深入研究。

关键词 新现代主义 新世纪 俄罗斯文学 现代主义 后现代主义

新现代主义这个概念并非源于俄罗斯。正如现实主义、现代主义和后现代主义等概念一样,它不仅用来指称一种文学创作理念,更是一种哲学思维方式,是广泛作用于美学、建筑、服装设计、国际关系学等领域的一种泛文化思潮,在不同学科中有着不同的解释,也受到不同程度的关注。

关于新现代主义的缘起至今语焉不详。在英文和俄文版维基百科中,新现代主义被确立为一种建立在现代主义基础上的哲学立场和当代艺术流派,主要是针对后现代主义对现代主义的批评而言。新现代主义者反对在后现代解释学中对作者意图概念的诋毁。相反,他们认为词语简单的文本所具有的只是作者意欲表达的意义,而不是说即使是最简单的文本也可能有多种解释。

在社会发展理论方面,美国加州大学杰弗里·亚历山大教授在英国《新左派评论》杂志(1995年第210期)上发表《现代、反现代、后现代和新现代》一文,正式提出了“新现代”这一概念,认为二十世纪八十年代以来西方广泛的社会变革使市场化取得全球性胜利,民主成为世界潮流,普遍主义又一次成为社会理论的可靠来源,平民主义和制度趋同思想重新兴起。

建筑学领域的新现代主义由美国建筑评论家、艺术理论家和作家查尔斯·詹克斯于1982年提出。据分析它起源于二十世纪七十年代,稍晚于后现代主义诞生,在九十年代乃至二十一世纪成为影响世界建筑发展的主流设计风格。作为一种新的美学现象,新现代主义和后现代主义一样都源于现代主义,不过相较于现代主义对功能性、实用性和经济性的强调和对装饰性、多色彩的贬抑,后现代主义是对现代主义的颠覆与反叛,强调装饰性、拼贴性以及对传统的调侃和娱乐,新现代主义则对二者采取了一种折中态度,既坚持和发展了现代主义重视理性因素、重视设计的实用功能和新技术运用的理念,又吸收了后现代主义对历史与传统的关注以及对装饰性的强调,同时规避现代主义的绝对性和后现代主义的无序性及对传统的戏谑变形,将现代理念与地域特色相融,又注重彰显本传统文化的底蕴与特色,达到全球性与本土化、多元化与个性化的良好结合。俄罗斯建筑学界也在二十至二十一世纪之交宣告了新现代主义流派的诞生,说明其起始于对后现代主义和装饰主义的偏离,既复兴苏联先锋派独一无二的传统,又与世界建筑的最新流派接轨,最大限度地运用构成建筑的材料的质地,突出建筑师的最新成就,把艺术与工程学富有成效地结合在一起,实现建筑师的梦想,这正是新世纪建筑的发展道路。

在国际关系领域,一些大国领袖或政治力量以各种形式抗击后现代主义,提出关于自己国家的新现代主义主张,号召和动员了社会的边缘阶层,感染了大众,唤醒了那些后现代政治家不敢探察的最幽暗的社会潜意识深处,其代表就是俄罗斯总统普京。俄罗斯国际事务理事会总干事兼主席团成员安德烈·科尔图诺夫在2017年1月30日发表的文章《从后现代主义到新现代主义,或回忆未来》中详述了后现代主义概念运用于国际关系学中的缘起及其主要特征之后,宣称近些年来大量有关文章、报告、专著的发表与出版、各种学术会议和专题讨论会的举办都在试图解释新现代主义的意想不到的、几乎令人难以置信的胜利,之后重点阐述了新现代主义有别于后现代主义的四个主要方面:首先,与后现代主义强调全球化、普遍性不同,新现代主义将国家利益置于首要地位,认为民族主义比其他任何东西都更能团结各派力量,国家在世界政治中扮演着核心角色。其次,与后现代主义推崇的“人类利益”“世界舆论”等模棱两可、含糊其辞的抽象概念相反,新现代主义政治推崇交易主义,提倡在国际舞台上建立关系,努力为本国、本民族争取最有利的条件,从而赢得民众的信任和支持。第三,与后现代主义经济决定一切的论调不同,新现代主义崇尚国家安全、民族认同、国家主权等更加重要的整体主义。第四,与后现代主义从对人类全球化未来的幻想中汲取灵感不同,新现代主义者更愿意转向民族的历史去寻找政治方向。还有一个不甚明显的区别值得注意:后现代主义时代,世界政治的主要分界线被认为是民主和独裁之间的分水岭,而对于大多数新现代主义者来说,这个问题已让位于国际关系中的秩序与混乱之间的界限问题。如果说二十一世纪的第二个十年世界进入了一个长期不稳定、地区与全球混乱动荡、国际体系治理水平急剧下降的时期,那么继续强调民主似乎已成为一种负担不起的奢侈。因为今天的问题不在于发展,而在于生存;不在于繁荣,而在于安全。我国学者冯绍雷在论文《大历史中的新定位——俄罗斯在叙事-话语建构领域的进展与问题》中也曾引用过这篇文章。

(《达洛维夫人》,图片源自豆瓣)

真正把新现代主义与西方文学批评结合起来,是法国洛林大学学者莫·拉瑟姆于2015年出版的《后现代主义和新现代主义诗学——〈达洛维夫人〉的改写》一书。在分析对二十世纪英国现代主义作家伍尔夫的名著《达洛维夫人》所进行的诸多改写创作时,作者将它们进行了后现代主义和新现代主义重写的划分,认为与后现代主义的重写实践相反,新现代主义文本“获得了自主性和独创性,同时借鉴了伍尔夫现代主义小说的基本戒律……并不关心与虚构的前身的任何模糊关系;它们不依赖于密切的文本转换,而是重新谈判、增强和推进现代主义文学遗产。……总之,在他们的新现代主义叙述中,作者重新活跃和振兴了他们的后现代主义对手试图模仿的方法和策略。这意味着一种二十一世纪的现代主义形式,或者说是运用正规的现代主义技巧的新的和现代的实践。”拉瑟姆在对新现代主义一词的注释中,提到前缀“新”来源于希腊语的“NEOs”(new),由此得出“新现代主义意味着一种现代的、新近的、与二十世纪初首创时的表现略有不同的现代主义形式”。

总之,新现代主义作为一种理论已经频繁出现于各种学科领域的研究之中,对它的阐释也逐步走向明晰和具体。

从零星见诸于报端文章,到备受关注和大量出现,新现代主义概念在当代俄罗斯文学批评界的广泛运用和深入思考经历了一个相对较长的过程。

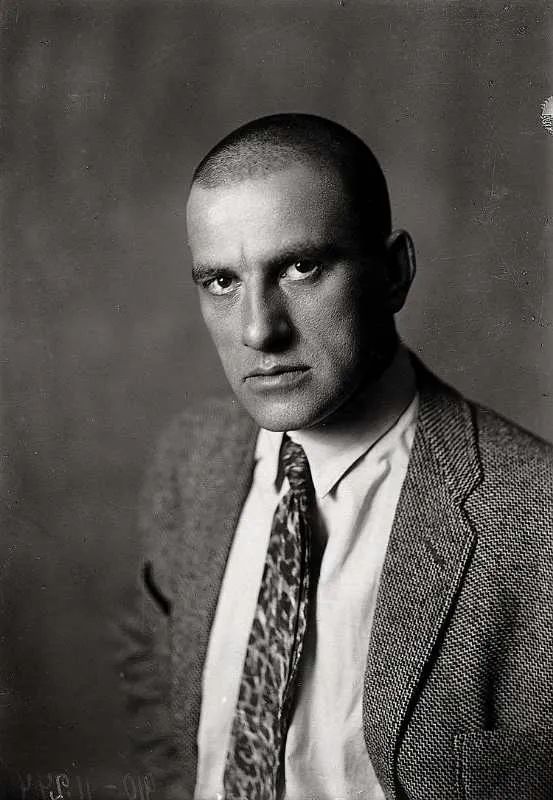

(德·沃杰尼科夫,图片源自Yandex)

在当代俄罗斯,新现代主义文学批评较早出现于诗歌领域。1999年,评论家柳·维亚兹米基诺娃在为新锐诗人德·沃杰尼科夫的诗集《假日》所撰写的书评《“我为自己生来就带着尖叫、在可怕的血污里浑身通红而感到羞耻”》中,提出沃杰尼科夫作为二十世纪末进入文坛的最突出的诗人之一,其创作反映了九十年代的诗学倾向:“试图从已经穷尽但仍在延续的后现代主义范式向所谓的新现代主义过渡。”作者认为,三十岁一代诗人虽然深受后现代主义意识主宰,但共同的文化根基又赋予他们克服所谓碎片化等外来文化模式的使命。在积累了多样化的艺术方法之后,他们试图将这些方法与自己的个性结合起来,建构一种新的诗学。这种新的诗学一方面在一定程度上继承了后现代主义,另一方面又在打破它,将集句性、讽刺性、互文性等特征放到一个新的可能性之中,把后现代主义分散性的“我”集合为一个既完整又开放的结构中,使讽刺变成了自我讽刺,变成了后现代主义所没有的严肃性,使集句性和互文性变成一定程度上的自我表达手段,使文本中那个碎片化的作者的“我”,集聚成一个独立完整的“我”,从而完成个人的神话。这是一种切断“我”的个体基础、与世界建立相关的存在结构的尝试,或者说是个性的重建。维亚兹米基诺娃总结道:“如果说现代主义者马雅可夫斯基具有直线式的真诚特点,那么新现代主义者沃杰尼科夫具有的是反映我们时代特征的两种美学倾向:诗学的极简主义和小散文形式,即文本的简洁以及散文和诗歌之间界限的模糊化。”

(马雅可夫斯基,图片源自Yandex)

时隔几年,文学批评家、沃罗涅日大学语文系教授亚·日杰尼奥夫在2012年出版的专著《新现代主义诗歌》中,先是花大量篇幅论证了后现代主义不足以涵盖二十世纪下半叶到二十一世纪之初众多的艺术实践,继而提出用“新现代主义”这个名词取而代之。他考察了1960至2000年代的俄罗斯诗歌,驳斥了多数研究者所持的这一阶段属于后现代主义诗歌的观点,认为这一阶段诗歌中所体现的审美原则和所提出的问题都表明,它更多是对现代主义和先锋主义的修订,而不是从一个阶段转到另一个审美标准明确的阶段,即并非从现代主义到后现代主义的转变。这一时期俄罗斯诗歌与其说是新阶段的开启,不如说是建立在传统的先锋派和现代主义基础上的“新现代主义”。

2007年,哲学博士娜·查列娃在莫斯科人文大学杂志《知识 观点 技能》第四期上发表论文《俄罗斯象征主义与后现代主义:联系与继承问题》,在论述了俄罗斯白银时代的象征主义与当代后现代主义的诸多共同点后,她提出当前后现代主义已经被新现代主义取代,即尝试克服后现代主义的破坏性倾向,肯定形式的多样性。作者指出,俄罗斯文学的优势就在于它与哲学的联系。俄罗斯作家好以哲学态度进行思考,而俄罗斯哲学家很多也曾经是作家。遗憾的是,二十世纪的作家不再沉迷于哲学,文学也就失去了觉知。作家被文本创作者取代,而哲学家被所谓的专家取代。诚如苏联哲学家费·吉列诺克所言:必须恢复哲学与文学的紧密结合,要转向人类的传统价值。虽然作者称之为古典先锋派,但实际上这也是作者对他自己提到的新现代主义的一种阐释。

2011年,俄罗斯科学院世界文学研究所研究员阿·鲍里沙科娃同样在《知识 观点 技能》杂志第四期上发表论文《二十至二十一世纪之交的俄罗斯文学:新的重点》,文章在考察拉斯普京、利丘京、波里亚科夫、叶夫谢耶夫、维拉·加拉克吉奥诺娃、普里列平等作家创作的基础上,探讨了当代俄罗斯小说的写作风格、艺术手法、人物类型等,认为叶夫谢耶夫的创作标志着新现代主义的形成,其本体论实质是东正教,而引来众多矛盾性评价的加拉克吉奥诺娃的作品还是归入“新现代主义”最为恰切。“今天我们可以谈论新现代主义的形成,是因为它的特点越来越深入和显著地表明,过去被称为‘艺术假定性’的东西已经成为现实,这是作者对非理性、精神本体论的掌握:不是干巴巴的知识,而是创作的动机。这些都开创了穿透‘隐藏的现实’的新的可能性,这个隐藏的现实本质上是俄罗斯和俄罗斯人第一位的现实,它汇聚了不久以前的价值(我们希望是永久回归的价值)。耶鲁大学教授卡特琳娜·克拉克认为俄罗斯文学所没有的‘信仰与和平的新焦点’,不是一个精致的头脑带来的教条,相反,它需要的是心和灵魂——那些在这个世界上寻找和获得了自己和自己的和平的人们的灵魂——的努力。”

2013年,《艺术对话》杂志第三期发表了作家阿·利亚索夫和尼·科诺诺夫的对话《语言天地》,其中利亚索夫提出了一种当代俄罗斯小说的发展倾向——新现代主义,他仅仅解释了这个新现代主义指的不是二十世纪初列米佐夫和别雷的创作,而是一种对待艺术文本的态度,是对风格和语言问题的关注,他把科诺诺夫的创作归入新现代主义,但未做任何阐释,科诺诺夫对这个自觉新鲜的名词也未置可否。

2014年,莫斯科师范大学教授雅·索尔达特金娜在纪念扎米亚京诞辰一百三十周年的文集《现阶段文学研究:理论、文学史、创作个性》中,发表了《当代俄罗斯小说中的新现代主义倾向》一文,分析了作家希什金、佩特罗相、沃多拉兹金等艺术特点接近现代主义体系的长篇小说,认为在时空特点、理解与战胜死亡的问题、人物与其存在意义问题、与世界文化的对话等方面,这些小说都呈现出对现代主义主题和思想的发展,又因为它们是在当代语境中对现代主义文学经验的回归,所以可以归入新现代主义风格。

(沃多拉兹金,图片源自Yandex)

2017年,库班大学教授阿·塔塔林诺夫在专著《当代俄罗斯小说之路》中,把“新现代主义”作为与“新现实主义”对立的文学现象来阐述,认为所谓“新现实主义”是“代替命运的生活”,而“新现代主义”是“代替生活的命运”。这本专著写得比较感性,虽然提出了很多概念,但都是以作品分析来佐证,并没有对概念进行来源追溯及理论概括,而是让读者自己在一部部作品的剖析中去体悟和总结概念所指的内涵。

2018年,莫斯科大学当代俄罗斯文学史和当代俄罗斯文学进程教研室学者达·克罗托娃在专著《当代俄罗斯文学:后现代主义和新现代主义》中,申明对动态性和多样性为主要特征的当代俄罗斯文学进程及其各种流派不作面面俱到的评述,而是选取其中最为重要的两种流派——后现代主义和新现代主义进行研究。应当承认,与日杰尼奥夫的《新现代主义诗歌》相应,这是俄罗斯文学界第一次针对新现代主义小说做出全面分析与阐释,这也是全书的亮点与创新之处。专著在俄罗斯学界引起很大反响,对新现代主义被作为当代俄罗斯文学重要流派做了有力的助推。索尔达特金娜撰文呼应:“我们完全同意克罗托娃的观点,即新现代主义是当代俄罗斯文学进程中最重要、最活跃但没有被学界给予充分关注的一种倾向。的确,在后现代主义和现实主义之外,当代俄罗斯文学中还可以划分出一组作家和作品,他们与上世纪初的现代主义诗学有着共同的伦理学美学特点。”

紧随其后,库班大学教授玛·别兹卢卡瓦娅2019年的博士论文《当代俄罗斯小说中的新现代主义:世界的艺术模型,人的概念,作者的策略》,可以说是迄今为止有关俄罗斯新现代主义文学最全面、最深入的研究文本。作者首先分析了当代俄罗斯文学进程的总体状况,提出现在根本不是现实主义的时代,而后现代主义也早已失去了统治地位,用车里雅宾斯克国立师范大学教授塔·马尔科娃的话可以概括为:“当代文学缺乏共同的组织力量和统一的向心性因素,而是表现出一种当代意识之熵和破坏性,这为理解新的世界状态和人类良知铺设了新的道路,为开发出有关文学运动与发展的全新的、独创性的概念提供了强大动力。”在这种形势下,“人们越来越多地重温作为个人创作现实的必要形式的‘现代主义’,但是,今天的‘现代’显然不同于‘现代主义时代’的艺术——这就是‘新现代主义’。”作者从当代俄罗斯小说中世界的艺术模型与新现代主义、个体的艺术概念与新现代主义、当代俄罗斯作家的文学世界观策略等角度,对新现代主义从理论到具体作品进行了分析论证。

由此可见,近年来新现代主义文学在俄罗斯受到越来越多的关注和认可,逐渐成为当代俄罗斯文学批评与研究中不容忽视的现象。

迄今为止,真正直面新现代主义文学这个概念,对其进行内涵的界定、来源的追溯、特征的分析、前景的展望的研究专著或文章比较少见,而在现有研究中较为受到关注的有以下几个方面:

在新现代主义产生的历史语境及其实质方面,人们普遍认为新现代主义和一百年前的现代主义一样,产生于世纪之交,并且与文学进程中的“主脉”相左。十九至二十世纪之交现代主义形成年代的“主脉”是现实主义,在二十至二十一世纪之交新现代主义形成时期的“主脉”有两个:后现代主义和现实主义传统。大部分评论家认为,新现代主义是对现代主义的延续和对后现代主义的反拨。索尔达特金娜认为,新现代主义是“现代主义主要题材与思想”的发展;克罗托娃认为,从这个词的形态结构上就可以看出它是“新的现代主义”,它所代表的是二十一世纪新文学发展中的现代主义规律。她强调现代主义思维规律从没有从文学中消失,而是在整个二十世纪上半期一直存在,尤其是二十年代及其后的三十至五十年代。这之后现代主义虽然不在文学发展的前沿,但也并没有离去,并且成功得以发展,而所谓后现代主义更多是承继于现代主义、依赖于现代主义艺术理念的发现。现代主义对二十世纪和二十一世纪初文学的影响是重大的。“但是我们所认为的新现代主义不仅具有现代主义规律的一些影响,而且是对现代主义思维原则的合乎逻辑的重建。现代主义对于这些作家来说不仅是一种可能的创作支撑,而且主要是基本的艺术参照。”克罗托娃再次重申这不是代表着现代主义规律在二十世纪末二十一世纪初文学中的复兴,这是不可能的,因为今天和现代主义形成时期的社会、历史、美学语境已截然不同。

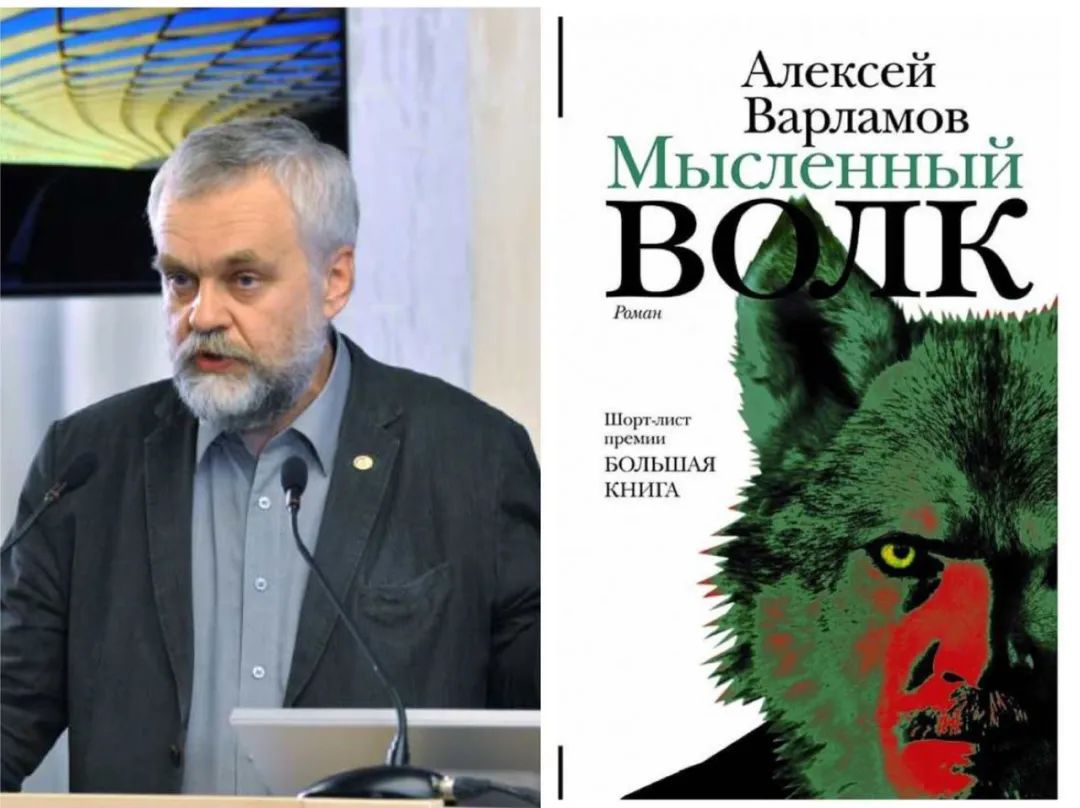

(瓦尔拉莫夫与《臆想之狼》,图片源自Yandex)

在受到公认的新现代主义作家作品中,较具代表性的有:瓦尔拉莫夫的《臆想之狼》(2014)、沃多拉兹金的《拉夫尔》(2012)和《飞行员》(2016)、克鲁萨诺夫的《内在之夜》(2001)、戈卢布科夫的《米乌斯广场》(2007)、希什金的一些作品等等。从这些作家的出身,克罗托娃还得出一个结论,即新现代主义作家大多具有文学专业背景,是学者型作家,如戈卢布科夫和瓦尔拉莫夫是莫斯科大学语文学博士和教授,沃多拉兹金是语文学博士并在俄罗斯科学院俄罗斯文学研究所任职,希什金毕业于莫斯科师范大学罗曼语-德语系。克罗托娃认为这大概出于两个原因:一是语文的专业教育使他们能够深入理解现代主义诗学并对之产生浓厚的兴趣,继而运用到自己的创作中;另外很重要的一点是,在他们成长为作家的过程中正好赶上那些现代主义文本得以面世的时机,从布尔加科夫到普拉东诺夫,从曼德尔什塔姆到扎米亚京,他们所创作的被人为阻隔于文学史之外的大量文本在1980年代下半期至1990年代涌入读者的视野,对新现代主义作家创作艺术观的形成产生了重大影响。

(克鲁萨诺夫,图片源自Yandex)

新现代主义源于现代主义,天然地与现代主义在作品内容、思想和艺术风格上紧密相连,甚至可以说新现代主义依托了现代主义的所有方式:叙述层次的混杂,不同观点的陈列,幻想和怪诞形象的积极引入,人物形象极强的象征意义等等,所以学界对二者之分也会产生分歧,如以上提及的长篇小说《臆想之狼》就被各民族友谊大学教授梅斯京认定为现代主义之作。不过,有关新现代主义的艺术原则,它与现代主义,尤其是与后现代主义和现实主义的区别等问题,学界还是达成了一定程度的共识,其中尤以克罗托娃的论证最为全面细致和令人信服。

以下归纳评析克罗托娃对新现代主义特征的描述与界定。

首先,与现实主义和后现代主义都指向具体的历史语境不同,新现代主义文本所指向的是历史现实之外存在的本体的问题。“如果说后现代主义者思维体系的基础是解构,而伴随解构而生的是包罗万象的内容,那么在新现代主义者那里则是存在层面占据绝对的主导地位。”在这一点上克罗托娃显然受到了戈卢布科夫的启发。戈卢布科夫在2016年曾在“作为统一进程的二十、二十一世纪之交的俄罗斯文学(研究的理论与方法论问题)”国际学术会议上,做了题为《作为问题的时间(当代长篇小说的价值)》的发言。他指出,现代主义作家与其说是发现了久远年代的历史问题,不如说是发现了“超越时间的”本体论的问题。他认为,在十九、二十世纪之交和二十世纪最初十年的现代主义文学中,社会-历史的具体事实在文本中是退居二位的,现代主义者首先看到的是具体历史情境之上的多面的、超时间的意义,扎米亚京、帕斯捷尔纳克、格林等就是这样。克罗托娃认为如今的新现代主义者也是这样,继承了现代主义的一个基本原则:人不是取决于历史和社会环境,这两个因素都不能决定人的个性。其实人在总体上是一样的,无论是中世纪还是二十一世纪。那么为了真正理解人的个性,就需要远离具体的历史语境,看到那些独立于历史和社会之外的东西。新现代主义作品要探讨的,正是人的存在的共同的、多样的规律性,这就是新现代主义思维的本质。2019年,克罗托娃在接受首都师范大学外国语学院王宗琥教授的采访时,对新现代主义这一特征进行了更为简练的概括:“如果说现实主义者思考的是社会问题,那么现代主义者思考的则是永恒的问题,例如人与上帝的问题、信仰与虚无的问题、创作问题和爱情主题。当然还有道德问题——善与恶的问题,这些都和具体的社会历史语境无关。现代主义意识关心的是对某些人类存在的总体原则的探寻和思考,所以这一原则也被称为‘普遍化原则’。新现代主义关注的是一般意义上的人——人的自身、人的本质,而不是某种社会环境中的人。当然,这不是说它不关注具体的历史或社会层面,只不过排在第一位的永远是超越时空的、存在的意义……存在的层面高于具体历史层面,是新现代主义作家共同的创作原则。”

其次,在对文学之任务的理解上,后现代主义作家急于突破传统文学的道德功能,相对于传统的伦理道德,后现代主义更推崇总体的相对主义。新现代主义完全相反,文学于它首先是解决伦理道德问题的园地。新现代主义认为文学是道德坐标体系的承载者和表达者,后现代主义者认为文学不在道德体系之内,试图破坏这个体系。当然,二十至二十一世纪之交延续现实主义传统的作家也坚信文学对于维护道德的责任,但现实主义作家所维护的道德是某一特定时代的道德问题,更多地与时代氛围相连。

(《拉夫尔》,图片源自Yandex)

第三,新现代主义在对时间概念的理解上也别具一格,它将线性和循环性的时间用来试验,在同一部作品中让所有这些时间层相互关联和影响,从而得出结论:时间只在人类的标准中存在,而在永恒中消失。沃多拉兹金的小说《拉夫尔》里中世纪的故事中却出现当代的情境,《飞行员》中二十世纪初的人物突然置身于苏联解体后的俄罗斯,这些故意混淆的不同时代的现实,以及不同时空间的穿越,表明了作家对时间的无视,更加突出了作家对于人的生命本质的关注,对于人的忏悔与救赎之路的探寻。

第四,个体与历史的关系也是新现代主义思索的重要问题。新现代主义作品中常常选取俄罗斯历史进程中的关键时刻作为小说情节的背景,不仅考察这一重要的历史发展阶段,同时考察人与历史的关系、个体对于历史进程的积极参与问题。虽然这也是现代主义关心的重要问题,但现代主义坚持把人物仅仅作为个别的人,不会令其直接卷入重大的历史事件中;而新现代主义中的人物则很少远离历史,相反他们急于参与历史,视之为自己的权力甚至责任。应当说,历史问题是文学的传统问题,不同流派和美学阵营的作家都会涉及。后现代主义作家关注的历史时段与新现代主义有相同之处,大多是革命转折年代、国内战争时代和卫国战争年代等,但二者对待历史的态度则完全不同:后现代主义中历史事件常常成为游戏性思考的对象,而新现代主义与现实主义相同,尝试对历史进行真正深入的思考和分析。

有关新现代主义的争论与探讨仍在继续,它们确实触及了新世纪以来俄罗斯文学发展的一些重要趋势,可以就此肯定,发轫于二十世纪末二十一世纪初的新现代主义已成为当今俄罗斯最为活跃的文学倾向之一。那么,它将在何时迎来自己的高峰?会不会如苏联解体之后的后现代主义那样成为影响一时的文化思潮?这一问题仍需学界的持续跟踪与深入研究。

(原文载《外国文学动态研究》2020年第5期“动态研究”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌

排版:培 育 终审:时 安

点击图片,进入微店订阅

往期阅读

扫码关注我们

《外国文学动态研究》

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com

社科期刊网