三、世间形象的复还

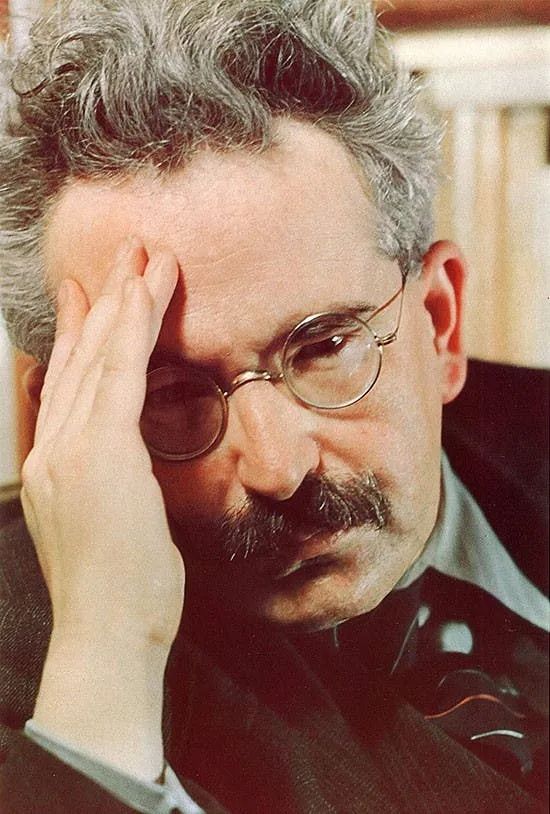

记者成为资本主义的教士,此中的宗教譬喻值得注意。资本主义与宗教的关联,早已出现在马克思的经典批判中。“宗教世界的幻境”(die Nebelregion der religiosen Welt),即指资本主义社会关系在商品中所采取的“虚幻形式”。韦伯认为资本主义为新教精神之世俗化的观点,也已成为学术常谈。故阿甘本视资本主义为宗教,并无惊人之处。但如果深究其理论渊源,或许可以追溯至本雅明。在《作为宗教的资本主义》一文中,本雅明的表述有一种超乎前人的激进:资本主义在人间制造了永无休止的崇拜,复利的积卷让资本横行于世,其中起最根本作用的是一种具有“魔鬼般歧义”的因素:“负债”或“负罪”(die Schuld)。罪化生命的资本主义无疑是压抑性的系统,如果它可以比作宗教,那么对于本雅明来说,作为救治的马克思主义也完全可以找到宗教性表达——在其最后的作品《论历史概念》中,可看到历史唯物主义与弥赛亚主义几乎无缝无余地重叠。而这正是本雅明思想的诗性所在。

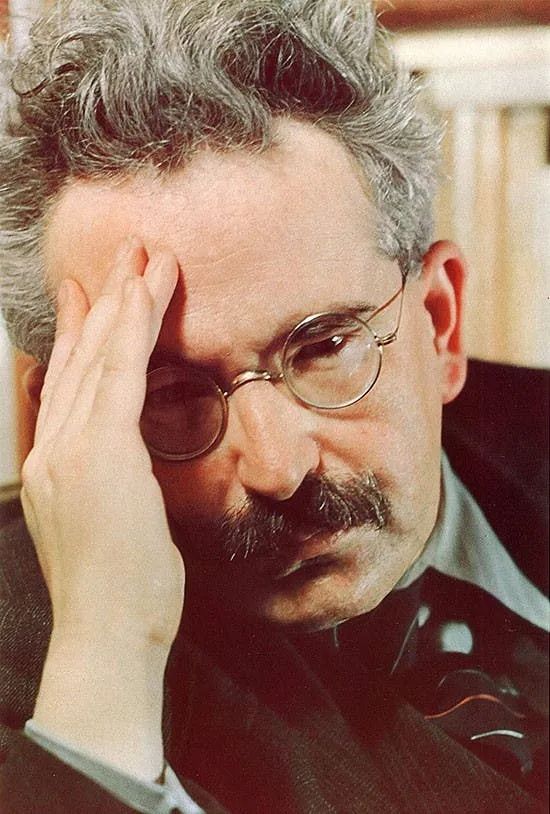

(本雅明,图片源自Yandex)

阿甘本的思路与此全然一致。如果资本主义的问题可以假借宗教意象来表述,那么其解答也可以依托宗教概念。在阿甘本看来,上帝不过是“人们思考决定性问题的场所”,神学或宗教的形象与譬喻,其旨归实为一种马克思主义色彩的政治文化批判。同样,形象问题亦可以寻求形象解答。在阿甘本看似是文艺问题的形象学批判中,神学的奥秘与马克思主义的锐利,实则互为寄寓。

因此,水晶宫的“光晕”只是资本主义宗教的虚假光晕,在任何意义上都不是《机械复制时代的艺术作品》中所追念的灵晕;同样,以水晶宫为代表的资本主义景观-形象,“联翩幻影”所呈现的非本真的世界形象,都只意味着形象与生命的疏离与隔绝。如荷尔德林诗中所言:“哪里有危险,哪里也就滋生着拯救的机缘。”(Wo aber Gefahr ist, wächst/ Das Rettende auch.)亦如福柯所言:“这一机制的反讽之处在于:它让我们相信,它与我们的解放密切相关。”在同一概念中含藏着虚假与本真、危险与拯救、压抑与赎解,熟悉阿甘本思想的读者对此不会陌生。“形象”既是当前资本主义文化权力机制的寄寓,其中也必然包含着解救的希望。《神女》一书充分展示了阿甘本形象学批判的拯救部分。全书的主题非常清楚:让图像动起来(animarsi;或借中国古代的说法:“气韵生动”)。只因生命在于运动。古人常在静止的图像前大兴喟叹:柏拉图曾抱怨图画中静止的生物“完全肃静”,并表达了“观看它们动起来”的意愿。气韵生动的图画,化解了形象与生命的隔绝,孕育着时间的饱满,换句话说,恢复了艺术品失落的“灵晕”。

如果前哲的分析不舛,在现代资本主义条件下,世界本身已成为“形象”,则“世界图像”和一切形象一样,也亟待找回它的“灵晕”。阿甘本早期著作《童年与历史》(1978)中的《圣诞景思考》一文,或能为这种形象学批判提供一个例证。圣诞景(presepe)原意为“栏杆”“摇篮”“马槽”,后指对耶稣降生之情景的再现。在基督教文化中,这种再现大多发生在圣诞节庆期间,既可以由人来表演,称为“真人圣诞景”,也可以做成微缩景观、雕塑、绘画等形式。圣诞景,一般须包含圣母玛利亚、襁褓中的耶稣、东方博士、祝福的牧羊人,以及驴、牛、马、骆驼等动物形象。圣诞景须反映出整个村庄的生活形态,故许多微缩圣诞景采取了技术装置,让景观中的村庄灯火明迷,流水潺潺,农具、牲畜也都动了起来,此种称为“活动圣诞景”。就其作为某种活动形象而言,圣诞景是严格意义的有生命、有历史的形象,是世界的形象-生命:“圣诞景借取世界的微缩景象……因为,它向我们所展示的,恰恰是童话世界从咒语中醒来、准备步入历史的那个瞬间。”

基督教文化对圣诞情景的描述(或“想象”)似乎颇有童话气韵。譬如其中的动物因素,可溯及《托马太名福音》的记载:耶稣诞生后三日,“有一头牛和一头驴跪拜他”。在传奇故事中,人因中咒语而沉默,动物反倒开口说话。弥赛亚降生之夜,言语与沉默、自然与历史互换了位置,因而“预示了童话本身在历史中的解魅”,“在这一过渡的弥赛亚瞬间中,圣诞景采集了世界”(Infanzia:135)。在新的世界图像下,日常用具也回归了日常用途:“会说话的大鹅、蚂蚁和小鸟,下金蛋的母鸡,拉钱币的驴,自行摆好的桌子,发号施令的木棒:圣诞景必须祛除所有这一切魅术。”(Infanzia:136)圣诞景中亦没有神示,找不到任何为占卜所用的征兆与符徵,受造物仅以日常姿势示人。其中也没有任何宗教崇拜之情。只有“巫术及法律世界的代表,东方三‘法’王”,仍保持着崇拜的姿态,除此以外,“任何仪式的痕迹,都消融在日常经济的纯真之中”(Infanzia:137)。要言之,“在圣诞景中,人回归了其历史姿态的通彻洞明之中”:

裁缝、伐木工、农夫、牧人、水果贩、屠夫、旅店主、猎户、挑水人、卖烤栗子的小贩:这是世间的一切,市井巷陌,出现在历史之中……因为,在弥赛亚之夜,受造物的姿势解除了它身上一切巫术、法律、占卜的厚积,重归于人性与世间,仅此而已。(Infanzia:136-137)

将弥赛亚降生时刻理解为世间生命的复归,大抵源于阿甘本对本雅明《神学政治片言》一文的体悟。此篇短札中,本雅明将“世间秩序”(die Ordnung des Profanen)解为天国的基础;弥赛亚之来临,不过是“世间的完璧复还”,“因为,凭其永恒而完整的衰逝,自然是弥赛亚性的”。圣诞景中,世间秩序方从童话中得到完好复原,它平静得宛如自然,却内蕴着拯救事件的降临,其节奏正是幸福。此所谓“世间的启明”,世界拯救的最关键信息,在于世界形象本身的呈现。

而作为世界形象的圣诞景,往往蕴含静止与运动的辩证。这一形象会让人们想起本雅明著名的“辩证形象”或“凝滞辩证法”:过去与现在相互照耀,联成星宿(constellations),结为形象。阿甘本在《雅各原始福音》中找到了这种辩证法的先声:

现在我,约瑟,在走路,却又停步不前。我望向苍穹,看见天空凝住不动;我向天空仰望,惊讶地看着天空,天上的鸟儿也静止不动。我又望向大地,看见地上有一个盘,以及一些工人躺在盘的四周,手放在盘上。然而,那些咀嚼的人并没有咀嚼,那些把食物拿起的人什么也没有拿起,那些把食物放进嘴巴的人什么也没有放进嘴巴,然而,所有人都仰着脸。看啊,羊被驱赶,但羊却站着不动;牧羊人扬手要用杖击打它们,手却在半空停住不动。我望着河水滚流,看见小孩在河上张开嘴巴,却没有喝水。然后在一瞬间,一切事物再次回复原状,继续如常。(Infanzia:137)

这段经文为诸古抄本所阙,多认为是晚近窜入。“走而不前”“动而未动”的形象,成为纯粹的姿势,负荷了拯救的潜能:“时间停滞了,它并不处于神话或传奇故事的永恒之中,而是处在两个瞬间之间的弥赛亚间隔之中,此即历史时间。”(Infanzia:138)这正是阿甘本的锐见所在:诞生于十七世纪初的最早一批活动圣诞景中,牧羊人有节奏地原地踏步,羊不住地吃草,不过是将经文中“深刻的巴洛克寄喻意图”忠实地由文字变为了实景而已(Infanzia:138)。

阿甘本又说:“从咒语归还世间,这种解放的密码在于微缩化,即那种‘小物品的拯救’。”(Infanzia:138)小物品不过是真实事物的微缩形象而已。换句话说,拯救与解放的关键,在于形象化。艺术史家李格尔(Alois Riegl)将古罗马晚期的细密画、镶嵌画及象牙雕饰中的图像特征总结为人物的轴向独立、空间中的解脱以及任何事物与巫术的密切相关。正是凭借这些小的形象,古代晚期的形象世界才从旧世界僵硬的纪念碑形式中解脱出来,构筑出自己的历史、实践语境,阿甘本称其间寄托着“历史觉醒的希望”(Infanzia:138)。在这一意义上,《维也纳创世记》的三位作者——“细密画家”“色彩家”“插图家”——奇迹般地指引了后世的圣诞景制作家们。譬如,那不勒斯最著名的“库奇涅罗”圣诞景,虽构型宏大、物象纷繁,其本质上仍只是世界面貌的大杂烩,“它是一种历史的、而非时空的绝对统一”(Infanzia:138-139)。因此,凭借运静之间的辩证与众多细微的形象,圣诞景提供了“历史性凭借弥赛亚诞生而来临于世界的表征”(Infanzia:139),启示了形象的历史因缘。而所谓“历史”,在阿甘本的语言中,实则只是“弥赛亚”或“解放”的别名。

即便在阿甘本的前期作品中,篇帙不繁的《圣诞景思考》也只占不起眼的一隅。然而作为“世界图像”的形象,圣诞景征示出形象与世界历史的关联,含藏着后来阿甘本思想中赎解之维的种子,堪为形象学批判的例证与缩影。形象是关乎生命诗性的领地,对形象的批判与审思,则又构成了阿甘本以生命为关切的全部思想的一种缩影。