动态研究 | 比利时法语文学中的“玄怪”倾向

孙婷婷,文学博士,中国社会科学院外国文学研究所副研究员,研究方向为法国19世纪文学和现当代文学。

内容提要 比利时的法语文学长期依附于法国文学,一直到1880年代才获得相对的独立。此后,比利时作家一直致力于开发其法语文学的独特性。二十世纪中期,“比利时文学的玄怪传统”首次明确出现在文学史上,作为比利时法语文学的特性之一而进入研究者的视野。本文集中探讨了该传统从诞生、发展到衰落的演变过程,并以海伦斯的作品为例,论述了比利时玄怪文学的主要特点。

关键词 比利时法语文学 玄怪 皮卡尔 海伦斯

十七世纪以后,法国文化的辉煌加强了其意识形态在语言与文学方面的影响。在比利时和瑞士两国,法语区的学校教育几乎完全以法国的文学经典为基础:“在我们这些国家,……语言体系的学习,几乎完全经由法国文学的‘万神殿’这一途径。没有其他的文学规范,尤其没有直接源自言说者日常生活背景的文本,可以对‘万神殿’所推广的世界观进行细微的补充或均衡。”

这种世界观逐渐变得权威、专横而抽象,严重束缚了语言形式的发展和革新,进而造成比利时法语区的口语和书面语之间的鸿沟,还让书面语具有了一种错位与陌生的特征:法国的文学典范(“万神殿”)反映的是“宗主国”的思维方式,传播的是一种带有高度集中性的精英文化的语言规则,这种文学典范和法国在历史、社会结构或政权运作等方面的模式结合起来,给书面语打上了深刻的标记。

相较于法国,比利时各地的民族、语言和文化冲突更为剧烈,偶尔的“统一”也表现出中央集权性不强、地方本位主义突出的特点。于是,被认为“放之四海而皆准”的法国模式,在比利时往往成为禁锢想象力的桎梏。想要通过别人的语言模式描述或者再现自己的现实,往往会让现实发生变形。法式花园般整饬而规范的书面语言,与比利时作家们想要重建或者抵达的世界形成割裂,这正是两国在历史、语言与文化上错位而导致的后果。

从十九世纪下半叶开始,随着文学意识具有决定性意义的觉醒,比利时作家们开始思考如何发明一种(甚至多种)独特的写作形式,如何使用一套与法国的词语内涵不完全重合的词语,以契合一段与法国历史同样“特别的”历史。1880年代比利时法语文学获得相对的“自治”后,比利时作家在对本国文学独特性进行阐发、对语言加以特殊处理、对文学规范进行自由操作等方面,更是取得了突破性进展。正如某位评论家所说:“词与物之间格外不对称的尖锐关系,反而在比利时产生了毋庸置疑的美学特性。魔幻现实主义就是最好的证明,还有象征主义和超现实主义……”

比利时法语文学的独特性已经得到广泛承认,玄怪文学占有重要的地位便是其独特性的一个证明。某种角度来看,玄怪的核心问题是身份的困扰,而类似的追问也同样纠缠着探寻民族特性与文化身份的比利时作家,因此,可以理解比利时文学何以持续地表现出对于玄怪文学的偏爱——除非我们认为,身份的问题是所有文学作品的根源。

(莫里斯·梅特林克,图片源自百度)

法国玄怪文学在十九世纪末渐趋湮灭,被继起的科幻小说取代。比利时的玄怪文学却是在进入了二十世纪后,才经历了真正的辉煌,具体来讲,原因有如下几点:

首先,得自于比利时几股文学潮流的共同滋养。我们知道,象征主义就其初衷来讲具有一种思辨性,针对屈从于感官、直接而又“猥琐”的现实,它刻意地加以拒绝。换句话说,象征主义随时会与“不真实”和“超自然”擦肩而过,并通过微妙的类比,进入阴影和光明交错的“朦胧”地带,在这种暧昧的区域,“现实”虽未被撼动,却已受到了不动声色的挑战。采用象征主义手法,的确就是整合了所有要素,去引发“现实”的崩塌。大概正因如此,象征主义作家才会对讽喻故事、寓言、童话、传说等体裁格外痴迷。以梅特林克为例,在写出最优秀的剧作和诗歌以后,他开始在现实世界的框架以外寻找可能的延伸,寻找星际之间的联系,甚至是生者与死者之间的交流(如《梦境研究》《陌生来客》《四维空间》《太空生命》等)。意大利著名作家帕皮尼评价《陌生来客》时指出:“梅特林克在当代文学中的独特性,在于他对神秘的掌控,让神秘听令于敏感的灵魂。……他激发细微的焦虑,他和战栗、抽泣一起游戏……(他是)庄严的调皮鬼、清教徒式的小丑、刻板的精灵。”比利时的象征主义于是营造出一种氛围,勾勒出相当有趣的文学图景,只需将这一图景细致地加以描摹,经典玄怪文学的构成要素——例如现实的断裂、超自然现象的侵入、恐惧的效果和阐释的模糊性等——即可逐一显现。

扎根于乡土和农民的比利时现实主义潮流,因为受到年代久远的迷信的影响,也不乏巫师、占星家、术士、水源卜测者等经常在传统玄怪作品中出现的离奇人物及其相关情节。“阅读十九世纪下半叶流行的小说,读者经常有这样的感觉:现实主义如果采取夸张的手法,也会触及玄怪文学的边界。”更不消说玄怪故事几乎都是开始于现实生活,都以“在撕裂真实之前,首先要编织真实”为前提条件。作为现实主义潮流的领军人物,埃克豪特(Georges Eekhoud,1854—1927)的代表作《我的圣餐》和《露天市集》已经具有鲜明的玄怪文学色彩,其《钟表磨坊》和《成串爬行的十字架》都应列入玄怪小说的范畴,1920年发表的《卢塞恩古桥的魔舞》更是一部优秀的玄怪作品。

比利时玄怪文学产生的第二个原因,按照玄怪文学研究专家巴罗尼昂的说法,要从僵化刻板的社会现象中寻找。当外部世界已经确立,当每个人的行为都大同小异,当出生、成长与死亡开始遵循苦涩的单调,甚至做爱和谋生也沦为“萎靡的激情”的时候,玄怪文学就成为一种绝妙的抗议之声——挑衅现存秩序的绝对权威、推翻过度的理性与常识。总之,外部世界的平庸与功利,让玄怪文学染上了某种咄咄逼人的色彩。比利时的玄怪文学“尤其是对抗性的,它顽强地抵抗惯例和习俗……不时地打开若干缺口,制造某些扭曲,让我们隐约看见‘不真实’与‘难以接受’嬉戏的区域……”于是,相较于法国,在时代、地域、语言以及社会地位等方面都被“边缘化”的比利时作家们,迫切地需要在同样具有反抗意识形态的玄怪文学中找到庇护所,从而栖身于另一处也许让人焦虑、却总要胜过先前之“不存在”的“所在”。

(G.埃克豪特,图片源自Yandex)

此外,许多评论家注意到,擅长玄怪文学的首批作家中的绝大多数(如梅特林克、罗司尼),以及后来的不少代表作家(如海伦斯、让·雷),都出生在佛兰德地区。以此为基础,他们发展出一种观点:该地区的弗拉芒人阴郁的性格和对于荒诞离奇的癖好,当地迷信鬼魂的民间故事,自然景物中雾霭的弥漫和幽灵起舞般的杨柳……尤其是常以鬼怪为主题、让人感到刺激和惊悚的绘画传统,也是比利时玄怪文学繁盛的原因。不可否认,某个特殊的地点、某种独特的氛围对于超自然现象的出现具有决定性的作用,它们有助于超自然现象不着痕迹地进入现实世界,而当作家在心灵深处意识到“真实”的脆弱性,隐约感受到也许还有其他的“存在”或者“意念”可以左右事物进展的时候,它们尤其会鼓励超自然现象的登场。

毫不夸张地说,比利时是玄怪文学的家园。如前所述,在早期的象征主义作家梅特林克等人的作品里,已经可以找到玄怪文学的萌芽。

1920年代,主要有两位作家促进了玄怪文学的发展:弗兰茨·海伦斯(Franz Hellens,1881—1972)与让·雷(Jean Ray,1887—1964)。前者以富有诗意和思辨性的手法取胜,后者让人印象深刻的是藐视学院主义与正统文化的“越界”与激情。海伦斯的作品,如《夜祷》、短篇故事集《玄怪的真实》和《新玄怪的真实》很快取得成功,为他赢得巨大的声誉。让·雷的影响则局限在较小的文化圈子里:1927年,他的一篇小说入选法国出版的首部玄怪文学选集《制造恐惧的大师们》(Les Maîtres de la Peur);1934和1935年,《威士忌故事》中的四个短篇陆续刊登在美国的著名杂志《怪谭录》上。

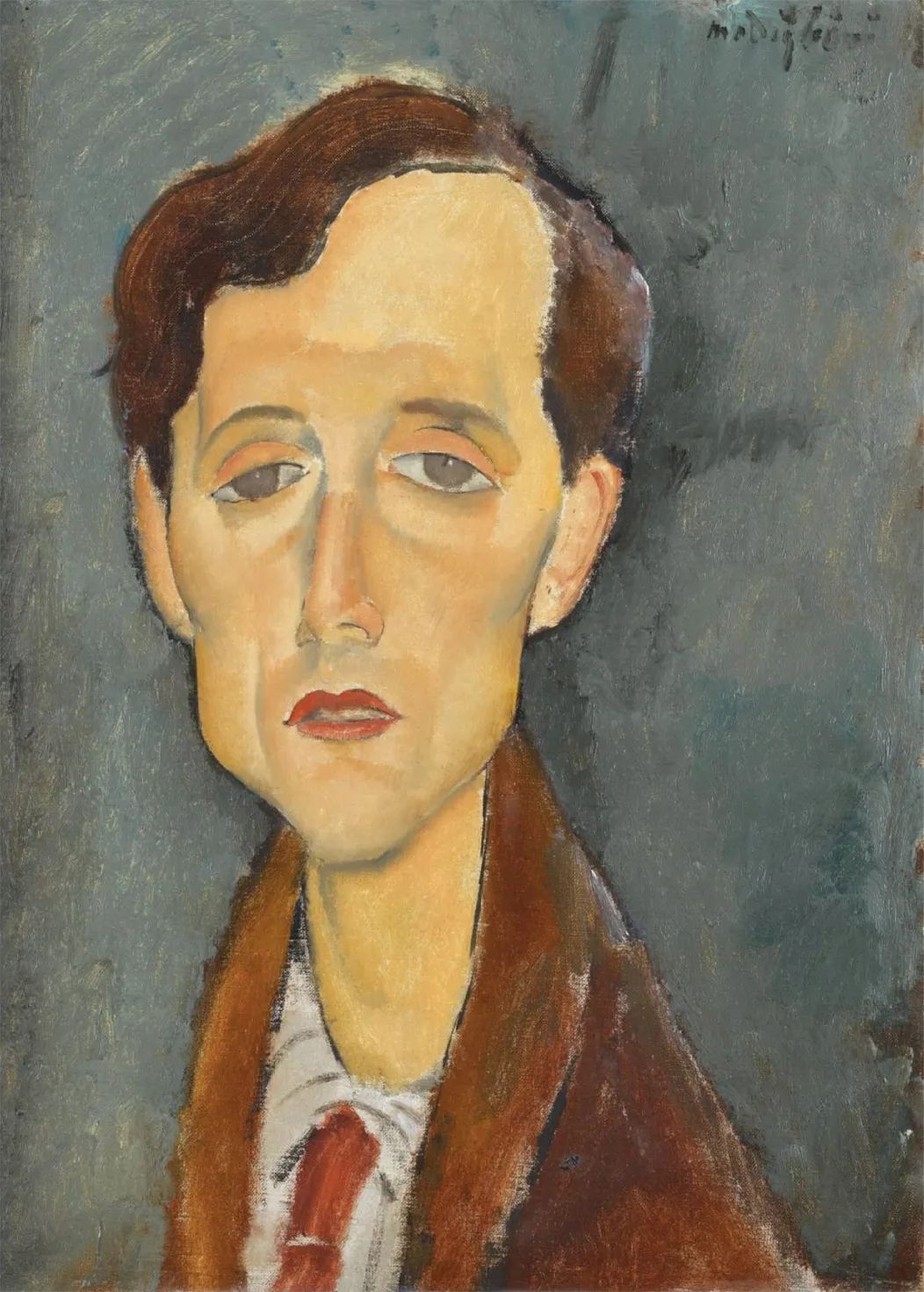

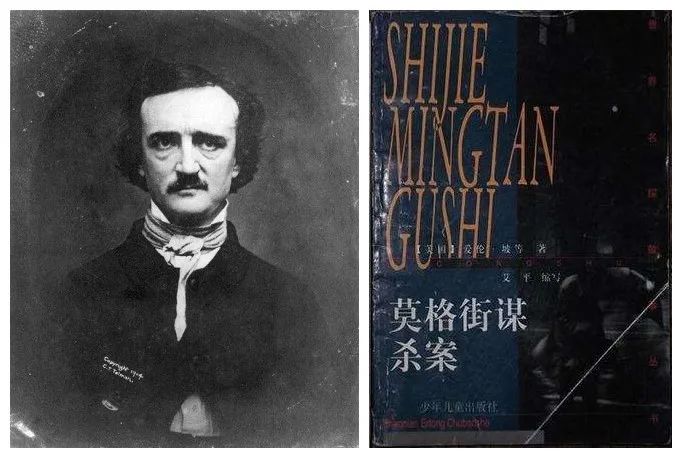

从海伦斯开始,比利时可谓出现了公开承认自己归属的真正的玄怪文学作家。其小说集的标题《玄怪的真实》(1923)、《新玄怪的真实》(1941)表明了对“玄怪”这一具体文类的参照。从法国前辈诺迪埃、奈瓦尔或者美国先驱爱伦·坡的作品中,海伦斯孜孜寻找“精华、活力、心灵的酵母,让令人兴奋的‘真实’不断胀大,从而形成……真正的玄怪”。他的玄怪作品“远离哥特式恐怖以及英国黑色小说的狂暴”,力图挖掘日常之中的“奇异”。作家缓慢而隐蔽地接近目标,让理性受到最小的冲击,“早期的作品里,他就观察到了梦境与现实之间的模糊边界,在这条边界上尝试了微妙的滑移,最后,这些滑移改变了边界的性质”。海伦斯把“真实”之中某些让人困惑的方面展示出来,唯有敏感的艺术家,才可以凭借诗意的想象或者对梦境的朦胧记忆,对此有所感知。某种程度上,海伦斯的玄怪作品呈现的,是在一个极为敏感的诗人的眼光下被改变的“真实”,用布里翁的话说,是“梦幻的自然主义”。

(弗兰茨·海伦斯画像,图片源自Yandex)

同一时期的让·雷,遵循的则是一种迥异的玄怪文学旨趣。没有让·雷,大概也不会有“比利时奇幻流派”(l’école étrange belge)的说法。他的创作不仅吸引了批评界对其作品的注意,还引发了研究者对于比利时玄怪文学这个领域的兴趣。海伦斯有多么执着于“真实”(细致地探测其微小的错位),让·雷就有多么偏爱夸张与过度。他的作品永远不乏惊悚与恐惧,平行世界的插入经常让人物和读者紧张得屏住呼吸。然而让·雷没有真正地开宗立派,只有托马斯·欧文(Thomas Owen)一度延续了他的手法,使用过让·雷式的有轰动效果的主题。后来,欧文也逐步远离了这种风格,作品在写法与心理效果上都更趋含蓄。

如果把比利时的玄怪文学比拟为一座山峰,海伦斯与让·雷便分别代表了它的两个坡面,以各自的方式激发了玄怪文学的创作活力。其后的每一位比利时玄怪文学作家,或多或少都是他们的继承人。当然,这些玄怪文学作家才华不等,又因为各自的幻想或者执念而具有鲜明的特点:盖得罗德(Michel de Ghelderode)笔下的惶恐不安的人偶,蒂里(Marcel Thiry)与现实保持的令人惊叹的距离,布莱(Robert Poulet)对于悲剧性与神经质的敏锐,欧文以隐秘的方式而点滴注入的恐怖,普雷沃(Gérard Prévot)的形而上的写作风格,斯登伯格(Jacques Sternberg)笔下荒诞的日常,瓦窦(Monique Watteau)对于人体的着迷……

二战以后,玄怪文学专家巴罗尼昂以玛拉布出版社(Marabout)为阵地,大力推进玄怪文学的发展,许多作家得以陆续发表他们的玄怪作品。1961年,玛拉布出版社推出让·雷的《黑色与玄怪故事精选25篇》,1969年,该社又专门推出“玄怪文学”丛书。1971年,巴罗尼昂倡议成立让·雷文学奖,专门用以奖励玄怪文学的优秀作品。同时,以国别区分的大开本的玄怪文学选集相继出版。总之,相当完备的出版条件让玄怪文学的兴盛持续到1977年——当玛拉布出版社无力抗衡来自法国的袖珍图书之冲击的时候。

比利时玄怪文学发展的这一段黄金时期里,让·雷的作品得以多次再版,托马斯·欧文找到了自己的读者群,普雷沃、瓦窦、孔佩尔(Gaston Compère)等作家联系上了可以出版其全部玄怪作品的出版商,蒂里终于被公认为玄怪文学作家……当然,也有一些作家游离于玛拉布的出版体制之外,例如拒绝任何归类却经常进行玄怪文学创作的斯登伯格,以及让·穆诺(Jean Muno)和安娜·里希特(Anne Richter)等人。

海伦斯是比利时玄怪文学的领袖及理论家。我们以他的作品为例,探讨一下比利时玄怪文学的主要特点。

1910年,“真实的玄怪”(le fantastique réel)被用于描述海伦斯的《风之外》一书,在挖掘比利时所特有的文学灵感的过程中,这个概念扮演了重要的角色。1947年,保尔·菲兰斯(Paul Fierens)就是以它为出发点,努力界定一种比利时法语文学特有的创作方式,甚至把传统回溯到波希和布勒哲尔的时代。于是,在比利时文学史上,首次明确出现了“比利时的玄怪文学传统”这个观点。

实际上,“真实的玄怪”这一表述最先出现于法国。十九世纪下半叶,爱伦·坡的作品经由波德莱尔的翻译和研究,掀起了法国玄怪文学创作的第二次高潮(第一次是十九世纪三十年代,得益于浪漫派对霍夫曼作品的介绍),巴黎的评论界与霍夫曼所代表的浪漫主义模式拉开距离,转而盛赞爱伦·坡的作品表现了一种“本质上是心理的……玄怪”,“演绎与分析扮演了以往梦境或幻象所承担的角色”。在这种氛围里,1885年克拉尔迪(Jules Claretie)在一篇序言中声称“大脑的亢奋或抑郁(状态)是真实的存在……人的思想也和音乐一样,存在许多‘音差’,而这些无限微小的脑部意识很值得注意”,坡的“分析性玄怪文学”第一次将研究的重心从外部转向“人的内部”,这种进步的成果即为“真实的玄怪”。

(爱伦·坡与《莫格街谋杀案》,图片源自百度)

两年后,这一观点跨越国界,出现在爱德蒙·皮卡尔(时任《现代艺术》主编)的一篇名为《真实的玄怪》的长文中。皮卡尔效仿克拉尔迪,敦请同胞不再局限于浪漫派的“想象性的玄怪”,转用崭新的眼光观察事物。他说,要重视“古怪”(étrange)的最为隐秘的表现,要参照癔症与神经官能症,观察那些“精致的心理疾病”、体会“思想和情感被‘失衡’侵入时难以察觉的、略微有害的过程”。

不过,1887年的皮卡尔完全没有把“真实的玄怪”据为比利时“己有”的想法。直到1910年,他在评述《风之外》的一篇文章中,才重提此说,并把它看作一种具有地域性的独特禀赋。发明“真实的玄怪”概念的克拉尔迪,遵循的是自然主义法则;皮卡尔却没有陷入自然主义的窠臼:他接受自然主义,同时也不放弃某种主观性,将主观性视为天才的绝佳保障;他赞同现实主义,同时也不否认自己的理想主义倾向。他的态度折射出多数比利时人的心理,并且成为国家形象的一个构成要素:比利时本就是欧洲地理和文化上的“十字路口”,其时更被视为“矛盾纷呈的国度”,比如境内弗拉芒荷兰语区与瓦隆法语区的并立,比如文学上同时推崇“现实主义”和“神秘主义”(既看重“真实”,又追求“玄怪”)。

1920年代以后,《风之外》的作者海伦斯承继皮卡尔的观点,试图建立一种所谓的“玄怪现实主义”或曰“真实的玄怪文学”,其特点正是“综合性”,亦即在美学层面上把自然主义、象征主义乃至浪漫主义结合起来:“该表述(真实的玄怪)具有双重性……‘玄怪’延伸至梦境和神秘主义,‘真实’则指向现实主义、指向画家眼中的对于细节的考量,两者结合起来,就是定义‘比利时灵魂’的要素。”

《风之外》里有对自然主义作家都德和左拉等人的借鉴,主人公多是被物化的底层或者边缘人物,妖魔化的机器构成小说的背景;同时也汲取爱伦·坡的《奇异故事集》的经验,细腻刻画人物面对玄怪现象时的心理逻辑;不仅如此,由于对“人与人偶的混淆”这个主题的青睐,海伦斯更是与“第一代”玄怪文学重建了联系——霍夫曼对人偶等自动装置的暧昧性早就有所阐发。于是,在法国文化圈里被认为是互相抵触的几种“程式”/“主义”——或者因为它们处于同一时期而造成客观上的对立,或者因为它们属于不同时代的美学观念(这是最为普遍的情况)——却在海伦斯的作品里得到了完美的综合:共时性的综合融汇了自然主义与象征主义,历时性的综合吸纳了浪漫主义与当代的文艺潮流。

这种对各式“主义”博采众长的美学原则,足以从总体上概括海伦斯作品的特点,是其真正的统一性所在。进一步说,海伦斯作品的统一,就在于它内部各要素的绝对的“异质性”。相较于作为文学样板的“巴黎模式”,这种异质彰显了一种很大的独立性,与十九世纪末开始于法国境内的“净化玄怪文学”的运动恰恰相反。向童话、灵异故事甚至科幻小说等文类借鉴经验,从先锋派和民间文学中获取灵感的海伦斯,切实践行了其比利时文学前辈勒蒙尼耶(Camille Lemonier)的肺腑之言:“……我不喜欢把自己封闭在土地测量员划定的区域里。……我的疆土……延展到我狩猎和把猎物打倒的所有地方,延展到我面前的阳光投射到的所有地方。”

(勒蒙尼耶,图片源自Yandex)

海伦斯因此代表了比利时的文学实践,正是凭借这种绝对的自由,他继承了由勒蒙尼耶和皮卡尔等人开创的传统。虽然持续地聆听和追逐巴黎,他却从未让自己沦为某个潮流的奴隶。他不轻忽任何的“时尚”,却又有着重拾往昔的癖好,正如他笔下的人物,同时留驻在“风之里”和“风之外”……

二十世纪八十年代以降,比利时鲜有玄怪文学的新锐作家出现。世纪末的读者(或观众)似乎更喜欢好莱坞式的恐怖和血腥刺激的场景,斯蒂芬·金作品的销售奇迹、布鲁塞尔等地的惊悚电影节的成功等等都是一种证明。而多数玄怪作家擅长的,却是隐晦的烘染与间接的暗示,传统的玄怪文学遭遇了读者群匮乏的危机。此外,文学实践的发展——后现代文化把旧与新、大与小、崇高与可笑等相悖的概念混合在一起——使得文类有了灰飞烟灭的趋势,玄怪文学似乎也在自我蜕变的同时,分散融汇到其他文学领域。尽管玄怪文学始终存在,“玄怪”这个词语本身却淹没在了更加模糊和广义的范畴之中,不再被明确使用了。在这样的情况下,很难再确定哪些是“标准的”玄怪作家。

(原文载《外国文学动态研究》2020年第6期,“动态研究”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:时 安

点击图片,进入微店订阅

往期阅读

扫码关注我们

《外国文学动态研究》

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com

社科期刊网