新作评论 | 海止于此,陆始于斯——论安图内斯对卡蒙斯的颠覆性重写与葡萄牙远航史观的重塑

内容提要 本文通过细读葡萄牙作家安东尼奥·洛博·安图内斯1988年发表的小说《远航船》,试图探究其写作目的与历史观。安图内斯对路易斯·德·卡蒙斯的史诗《卢济塔尼亚人之歌》和传统葡萄牙航海发现历史进行了多重颠覆,一方面体现了民主化、去殖民化之后葡国知识分子群体用文学“净化”历史的尝试,另一方面也对重塑史观过程中出现的选择性遗忘进行了反思。

关键词 安图内斯 《远航船》 卡蒙斯 葡萄牙史

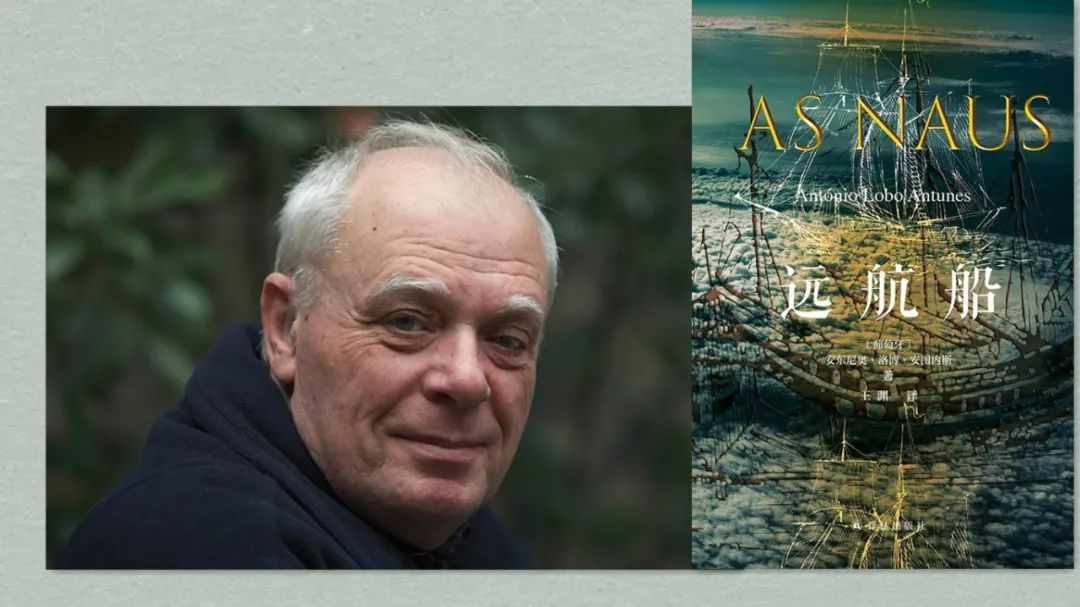

安东尼奥·洛博·安图内斯(António Lobo Antunes,1942— )是当代葡萄牙最负盛名的小说家,也是当代西方文学中最优秀的作家之一。2007年,安图内斯获得葡语文学的最高荣誉卡蒙斯奖,在颁奖词中,评委会赞扬这位1942年出生于里斯本的作家“运用葡萄牙语时有大师风范,善于揭露人性中最不可告人的黑暗角落,使他成为对文学现实清醒又具有批判性的模范作者”。评论家总结安图内斯的写作有三个特点:对葡萄牙当代重要事件的敏感体察;在作者自身经验基础上,对殖民主义、医学实践与日常主题的连接;以及十分独特的叙事观念和优美的语言节奏。

学界常将安图内斯跟福克纳和塞利纳相提并论。除却文字风格相似,葡萄牙人与这两位文坛前辈同为悲观主义者,这与他在精神治疗工作中与人性黑暗的长久博弈不无关联。悲观主义者并不一定没有积极的人生态度,但势必更为关注世间的不幸与痛苦。马克·吐温曾以其一贯的诙谐指出,每个人都是个月亮,都有从不示人的暗面。毋庸置疑,每个社会也都有难以启齿的过往,使得掩饰与躲避成为日常。然而,安图内斯所做的恰是往暗面不遗余力地投射聚光灯,再用显微镜放大每一条沟壑。这位深谙人性的作家知道,不去深究阴暗与沉重的话题,只会让心灵上的阴霾更甚;只有直面人生的沉重,才有望达到亚里士多德意义上的“净化”。这也是为何安图内斯这样形容自己的写作:“我的工作就是写到石头比水还轻。我做出来的不是小说,我不是在讲故事,我不为让人消遣,不是为了愉悦,也不是为了有趣:我只是想让石头变得比水还轻。”

(安图内斯与《远航船》,图片源自Yandex和豆瓣)

在长篇小说《远航船》(As Naus,1988)当中,安图内斯直面的石头也许是最沉重的海格力斯双柱:承载着葡萄牙历史中最高峰与最低谷的海外扩张史,以及葡萄牙最伟大的史诗:路易斯·德·卡蒙斯(Luís de Camões,1524/1525—1580)的《卢济塔尼亚人之歌》(Os Lusíadas)。在1974年康乃馨革命后,葡萄牙在短时间内经历了民主化与去殖民地化的政治剧变,文化上也亟需打破“新国家”政权数十年间对航海史和卡蒙斯的挪用。在失去非洲殖民地后,原先与海外领地捆绑的国家身份迫切需要重构。安图内斯的小说一方面体现了葡国知识分子群体用文学“净化”历史的尝试,另一方面也对重塑史观过程中出现的选择性遗忘进行了反思。本文探究《远航船》对卡蒙斯文学传统的传承与颠覆,以及安图内斯如何感知与重构传统的葡萄牙远航史观。

学者爱德华多·洛伦索评价说:“无辜地纪念卡蒙斯是不可能的。”路易斯·德·卡蒙斯是十六世纪的史诗《卢济塔尼亚人之歌》的作者,也是对葡萄牙影响最为深远的诗人。在这部九千余行的煌煌巨著中,卡蒙斯以达伽马去往印度的远航作为叙事主线,用激昂的笔触再现了葡萄牙的历史,因此这本书也被公认为葡萄牙的建国史诗。值得注意的是,卡蒙斯的历史叙事不但有对过去的史实叙述,更有浓重的预言元素,将葡国的海外扩张与神意结合。诗人写作的年代距达伽马远航已过去七十余年,因此文中水手在旅途中听到的预言,于读者看来已成为完成的史实,从而更易接受卡蒙斯的立论:英雄的达伽马船队是英雄的葡萄牙人民的代表,而葡萄牙帝国是伟大的天选之子。

(路易斯·德·卡蒙斯,图片源自Yandex)

在接下来的几个世纪里,葡国有关航海发现史的话语并没有脱离卡蒙斯的框架,传达的依然是同样的信息:葡萄牙是一个伟大的国家,最主要是因为它最先将海外航线的开辟提升到国家事业的高度,并由此在全球范围内建立起殖民地。虽然葡萄牙的海外帝国早已衰落,但随着现实和理想的距离不断扩大,远航、殖民和国家特质的捆绑却反而愈发紧密,并在二十世纪达到顶峰。在1933年至1974年期间,统治葡萄牙的是“新国家”(Estado Novo)独裁政权,其官方话语将葡萄牙引领航海大发现时代的历史神圣化,将它作为葡国版“光荣孤立”的支柱。在二战后民族解放运动席卷全球的背景下,葡萄牙仍然坚持殖民统治的依据也来源于此。事实上,只有当视线唯独聚焦在葡国自身时,葡萄牙才能摆脱在欧洲实质性的边缘地位,才能成为这个仅由一个国家组成的世界的中心。美国外交官乔治·鲍尔曾经讽刺地指出,统治葡萄牙的并不是一个单一的独裁者,而是“由瓦斯科·达·伽马、航海者恩里克王子和萨拉查组成的三头政治”。在这样的背景下,葡萄牙短暂的黄金时代反而成为一项束缚后人的历史负资产。历史学家巴拉达斯表示,十六世纪后“葡萄牙再也不是它自己了”。在卡蒙斯逝世五百年后,安图内斯的《远航船》希望通过重塑远航史观给葡国的未来找准方向,切入点直指问题的核心,那就是卡蒙斯的《卢济塔尼亚人之歌》。

(《卢济塔尼亚人之歌》,图片源自Yandex)

倘若以茱莉亚·克莉斯蒂娃的“文本间性”理论分析,安图内斯的书可以与诸多文本产生联系,其中不仅包括葡萄牙的文史经典如平托的《远游记》、巴罗斯等人的编年史和十八世纪编纂的《海难史》等,还包括了其他国家的艺术乃至科学,如西班牙塞万提斯、洛尔迦等人的诗文,毕加索的画作,布努埃尔的电影,以及波兰哥白尼的日心说等。但如果套用热奈特的“羊皮稿本”(Palimpsest)理论,《卢济塔尼亚人之歌》才是隐约留在《远航船》下方墨迹最深的底本。安图内斯的作品无疑是对卡蒙斯史诗的重读和再写作,在《远航船》出版前夕接受采访时他就表示,自己初稿时曾把卡蒙斯作为小说的唯一叙事者。不仅如此,安图内斯还视自己所写的为“卡蒙斯忘了写或者没有时间写的东西”,“如果说《卢济塔尼亚人之歌》是渐强,那么这本书就是渐弱”。

从结构上看,《卢济塔尼亚人之歌》承袭的是罗马传统,模仿了维吉尔的史诗《埃涅阿斯纪》,十个章节由一系列的八行诗组成,以达伽马远航为叙事中心。而《远航船》是一本后现代小说,卡布拉尔、卡蒙斯、沙勿略、无名夫妇、塞普尔维达、达伽马和迪奥古·康,七位(组)主要叙述者分摊了全文十八个章节。这种多视角的叙事沿袭自安图内斯的前作《亚历山大式法多》(Fado alexandrino,1983),而《远航船》的结构创新在于,各个部分由谁叙述并不像前作一样遵循固定的顺序,而且章节之间并没有明显的承继关系。即便是在讲述自己故事的章节里,这些人也并没有完全的控制权,以第一人称开始的一句话说到一半,就可能让位给第二或第三人称,第三人称的叙述者甚至会呼唤读者偷窥主角的私密行为。除了在热奈特区分上的各个叙事层面间自由穿梭之外,小说的章节没有数字或字母编号,再加上繁复的长句,这样松散、无等级的叙事通过拒绝排序强调对线性时间的否定,佐证了各章人物之间没有等级差异,最重要的是以杂语的方式打破了对国家航海史的单一视角。时间之矢已被折断,安图内斯力图证明,失却方向的不单单是时间,更是建立在卡蒙斯时间叙事上的国家。

(《亚历山大式法多》,图片源自谷歌)

从主题上比较,卡蒙斯开启的历史叙事透视葡萄牙引领“地理大发现”的作用,突出强调葡国英杰敢于扬帆启航探索未知的勇气与使命感。安图内斯的小说却另辟蹊径,将关注点从“出发”转为“归来”,探讨在一个扭曲变形的时空里,数百年前的海上英雄被驱赶回国,如何以失败者的身份在已然陌生的故国生活。在安图内斯这本反史诗的小说中,每一个挂着历史英雄名字出场的人物都让读者的期待落空。他们的归来不是希腊传统的诺斯托伊(nostoi),不是英雄经历磨难成长后完美的返航;他们不但没有做出和显赫姓名相符的丰功伟业,反而在某些方面成为集体历史记忆的对立面。在安图内斯笔下,历史上在亚洲游历数十载、写下《远游记》的平托成了上门推销次品的小贩,发现印度的达伽马靠出老千赢下半个葡国,致力在亚洲传播基督福音的圣徒沙勿略更是摇身一变,成了强迫女子卖淫的皮条客。

安图内斯并不满足于精神层面对传统英雄的解构,而是加上了更加赤裸裸的、物理意义上的去神圣化。历史上的国王堂曼努埃尔见证了葡国远航最辉煌的时代,因此获得了“幸运儿”的绰号,但在《远航船》中,他的王冠成了铁皮制的劣质仿品,而沙勿略头上的圣徒光冕干脆由小灯泡组成。这一切的戏仿、戏谑和讽刺强有力地证明,要重新认识国家历史,前提是深刻意识到过往的荣光无法再现。葡萄牙不是国家版的孩童耶稣,不是十七世纪的神父安东尼奥·维埃拉或者二十世纪初的诗人费尔南多·佩索阿所相信的第五帝国,它无法引领全世界实现精神和文化上的大联合。史上的堂曼努埃尔曾梦想成为全球基督帝国的共主,但在安图内斯笔下,他只是一个身着奇装异服的老疯子,等待他的只是被关进收容所的命运。

值得注意的是,在卡布拉尔、卡蒙斯、沙勿略、无名夫妇、塞普尔维达、达伽马和迪奥古·康这七组主视角人物中,遭到戏仿的均为男性。尽管无名老妇人和迪奥古·康的情妇偶尔能获得发言权,但她们身为小说原创人物,并没有男性帝国英雄们那种和历史记载中形象迥异所形成的张力。如果从性别研究的角度看《远航船》,就会发现除卡蒙斯之外,本书的其他男性叙事者都在不同程度上暴露出男子气概的缺失。在《卢济塔尼亚人之歌》中,全诗的高潮出现在第九章,达伽马船队从印度返航时在爱岛(Ilha dos Amores)停靠,在岛上宁芙仙女处获得肉体上的满足,以个人肉体的征服寓意所“发现”之地皆为臣妾;但在安图内斯的书中,不但宁芙堕落成为妓女,男性主视角人物也普遍经历了各式各样的性挫折。“发现”巴西的卡布拉尔为生活所迫,只好让妻子去舞厅工作(《远》:27);沙勿略为了回到葡萄牙,选择把妻子卖给别人(《远》:30—34);海难文学中的悲情英雄塞普尔维达需要通过偷窥女中学生满足自己的扭曲欲望(《远》:55);“发现”刚果河的迪奥古·康迷恋的荷兰妓女将他弃如敝屣(《远》:117);连无数海外殖民者的代表、在几内亚比绍度过大半生的无名老人都发现,经历归国的幻灭后,与之共度半百光阴的妻子也选择离开自己,去美国寻找新的生活(《远》:112—113)。

社会学家怀特海德曾指出,作为男性公共领域中英雄主义、力量、神话和神秘的象征,没有比关于帝国的概念更强大的了。而在安图内斯的后现代叙事中,男性特质的消解与帝国话语的衰落相辅相成。连史诗中对远航提出反对意见的雷斯塔洛的智慧老人,在小说中达伽马的回忆里都转变成老妇人先知的形象(《远》:88)。性别角色的逆转与新时代对帝国殖民的反思息息相关,而小说中将塞巴斯蒂昂描绘成女子气的瘾君子,则是对雄性霸权的终极挑战。

在葡萄牙人的历史认知中,塞巴斯蒂昂因为与国家和帝国存续的密切关联而占据了举足轻重的位置。卡蒙斯写作《卢济塔尼亚人之歌》正值塞巴斯蒂昂在位,年青的国王被时人视为葡国复兴的希望,卡蒙斯也将长诗作为对这位“命运使然的当代奇迹”的献礼。然而塞巴斯蒂昂却被圣战的荣光蒙蔽了理智,草率远征摩洛哥,于三王战役惨遭失败并失踪,且没有留下继承人,直接导致葡萄牙被西班牙哈布斯堡王朝统治六十年之久。不仅如此,母国的沦丧同时也引发了帝国的萎缩。塞巴斯蒂昂的离世不仅标志着葡萄牙在北非扩张的结束,随着里斯本成为西班牙的附庸,葡萄牙的亚洲据点也被哈布斯堡环伺的群敌视为猎物一一拔除。

然而,塞巴斯蒂昂的肉身实体虽然当时未能回到故国,却也因此在文化想象中拥有了随时回归的可能。往往是在国家处于危机时,人们愿意相信塞巴斯蒂昂即将归来,会带领葡国走出困境乃至迈向辉煌。和塞巴斯蒂昂主义密切相关的“萨乌达德”(Saudade)——一种对不存在或者曾经存在事物模糊的怀念和渴望——就此成为葡萄牙精神的重要组成。而这种情感有明确的空间指向,即葡萄牙在亚非拉广大疆域内建构起的海外帝国。然而民主化后的葡萄牙想要实现现代化,想要更加积极地参与欧洲一体化和全球化的进程,就必须竭尽全力将历史的重负——帝国主义与殖民主义——埋葬,然后历史才能够给国家的前进提供真正的养料。《远航船》将这一过程艺术化为卡蒙斯摆脱父亲骸骨的方式,在千里迢迢将遗骸带回国后,缺钱的卡蒙斯无法找到理想墓地,最后选择将其卖给疯狂的植物学家达·奥尔塔,将遗骸化为养分(《远》:127)。在某种意义上,塞巴斯蒂昂也是卡蒙斯和葡国大众阴魂不散的亡父,而安图内斯所尝试的正是给塞巴斯蒂昂主义唱响安魂曲。在这样一部杂语性小说中,塞巴斯蒂昂不但没有获得叙事主体地位,在几次短暂的提及中也都显得格格不入。国王第一次出场就是全副武装,在路人惊奇的目光中被人簇拥着前往摩洛哥(《远》:132),但这次他远行的目的甚至不是为了国家和天主的荣誉,因为在下一章就已经传来讯息,国王在摩洛哥因为偷取毒品被人捅死(《远》:144)。全书结尾的高潮是一群垂死的归国者来到海边等待塞巴斯蒂昂,但最后一句话明确指出,他们的等待终将是一场徒劳,因为塞巴斯蒂昂的白马永远不会嘶鸣(《远》:198)。接受塞巴斯蒂昂的死亡,走出卡蒙斯式自我实现的预言,葡萄牙才能迈出从悲痛中恢复的第一步。就像葡国诗人曼努埃尔·阿莱格雷的宣言:

需要埋葬国王塞巴斯蒂昂/需要告诉所有人/众望所归之子已经不会来临/我们得在思想和歌声中/打破那把空想病态的吉他/某人把它从阿尔卡塞尔吉比尔带了回来/我说他已经死了/让国王塞巴斯蒂昂安息吧/把他留给灾难和疯狂吧/我们不需要离开港口/我们手边就有/可以冒险的土地。

然而,归国者和葡国本地人民毕竟有着隔不断的血脉联系,因此漠视对方的存在并不可行。本书出版时,葡萄牙刚刚加入欧洲经济共同体,新的历史时期意味着需要打破之前对国家航海史的政治化、神话化的挪用,但不该忘却这些历史事实,也不能通过抹杀普通参与者来强行修改历史。尽管厄内斯特·勒南曾指出,在民族性塑造的过程中,遗忘甚至是历史性的有意误记是其中的关键因素,但安图内斯恰恰是在用航海英雄转为归国者所产生的一幕幕荒诞悲喜剧提醒我们,什么不应该被遗忘,什么不应当被误记。小说中卡蒙斯等人同时作为活生生的归国者以及历史课本和城市雕像上的人物(《远》:132),这样的并行不悖体现了安图内斯将历史与现实结合、将集体和官方历史个人化的努力。面对祖先的幽灵时,既不神化,也不无视,这大概就是作者想要提倡的历史观。

去殖民化后,时间上葡萄牙需要重塑对帝国历史的认知,空间上也要正视领土范围的变化。葡萄牙人需要用新的眼光看待从“海外省”变成独立国家的前殖民地,但也许更重要的是更新对欧洲本土的认知。《远航船》中有关葡萄牙的地名称呼,如“王国”“里斯本”“阿尔加夫”等,采用了古法拼写,分别用Y代替了I、用X取代了S、用B取代了V。这种用法一方面强调了空间的虚构与重叠,不是对单一时刻的葡萄牙及其首都的实景描绘,因此可以看作是一些抽象概念——离散、去地域性、殖民主义等——的实体化身;另一方面又以拼写上的似是而非突出这些地点的异化,展现扭曲时空下扭曲的人性。就像“黑人性”运动的创始人之一艾梅·塞泽尔所说,殖民的后果是让殖民者丧失文明,变得野蛮粗暴。不少学者指出,里斯本的拼法变成“Lixboa”后,读者会将其和代表“垃圾”的“lixo”一词产生联想。安图内斯小说中的葡萄牙刚刚摆脱非洲殖民战争的泥潭,它恰似刺向自己画像却最终身亡的道林·格雷,其独裁统治时期竭力宣传的帝国荣光越是辉煌,现实中的破败肮脏与人心惶惶就越是触目惊心。书中的葡萄牙总让人如堕卡夫卡式的噩梦,灰暗却鲜明的现实让人不寒而栗。“哪怕是北极都比这里要好”(《远》:108),作为广大普通归国者的人格化身,小说中无名老人的感慨并非毫无根据。

笔调如此灰暗,部分源于文中的“王国”是历史与现实扭曲的叠加。一边是十五、十六世纪大航海时代的辉煌,一边是二十世纪七十年代去殖民化后的混乱。发现印度、三王之役、康乃馨革命,相隔数百年的历史事件在作者笔下仿佛发生在同一时代,历史上的英雄和现实中的“归国者”也化为了一体。安图内斯笔下的时间错乱是对瓦尔特·本雅明所谓“均质化空洞时间”的挑战:达伽马们存在于两个时间,但也因此无法在任一时间找到完全的归属感。卡布拉尔们经历了殖民地和葡国本土两个空间,却发现自己在哪里都是局外人。“我们不再属于这里了”(《远》:38),无名老妇人这样感叹。她最终放弃了在非洲五十余年的记忆,在心智上回归爱好音乐的少女,因为在风云骤变的政治大环境中,只有排除掉殖民地记忆的原初身份没有被抹去。而她的丈夫感叹“我们现在哪里人都不是了”(《远》:40),其实是于存在之海中无家可归的一代葡萄牙人共同的心声。

安图内斯拒绝了长久以来殖民主义和葡国历史的共生关系,由此引发了和殖民主义息息相关的海洋意象在小说中的转变。安图内斯巧妙地将航海隐喻嵌入种种场景乃至人物描写,使得《远航船》这个题目的涵盖范围无限外延。从个体到国家,都是风雨飘摇的大海中的一叶扁舟。葡萄牙作为海洋国家,其文学传统中自然少不了对航海的描绘,但安图内斯对海洋意象的化用与众不同。历史学家一般将大航海时代视为海洋与人类关系的关键转折。在此之前,无垠的海洋更多是作为人类活动的界限,而以十五世纪初的葡萄牙人在北非沿海航行为开端,大海开始转变为各个民族和国家之间的舞台和竞技场。卡蒙斯在《卢济塔尼亚人之歌》中塑造了一个镇守好望角的巨怪的经典形象,但他也无法阻挡葡国水手前进的脚步,因为像佩索阿的诗句一样,“在这里掌舵的我不是孤身一人/我是想要属于你的大海的整个民族”。与之相对的,在安图内斯笔下,海洋变得迟滞粘稠,失去过往的吸引力,它不再带给葡萄牙人骄傲和欢乐,只留下失望与悲伤,也就难怪文中达·奥尔达的妻子阿尔齐拉将大海归结为诸多烦恼的来源(《远》:129),而探险家迪奥古·康会在千辛万苦拿回关于群岛和海峡的百科全书之后,却因其沉重而一点点丢弃(《远》:186)。

卡蒙斯曾用“陆止于此,海始于斯”形容葡萄牙,这一名句不单是在形容葡萄牙位于欧陆最西、濒临大西洋的地理位置,更是将迈向大海作为葡国历史的重心。而安图内斯对卡蒙斯的最终颠覆也许可以概括为“海止于此,陆/路始于斯”,他笔下的远航船从海上垂头丧气归来,陆地上连接欧洲的火车却在轰鸣作响。结尾处归国者们徒劳地等待塞巴斯蒂昂从北非跨海而来,而文中的卡蒙斯却能在火车站找到他的缪斯——一位盲人琴手,从而写下新版的八行诗(《远》:74)。对于素来悲观的安图内斯来说,这已经是难得的希望微光。在这海洋与陆地、非洲与欧洲的一进一退之间,葡萄牙艰难地重塑着自己的过去、现在与未来。

(原文载《外国文学动态研究》2020年第6期“作家研究”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌

排版:培 育 终审:时 安

点击图片,进入微店订阅

往期阅读

扫码关注我们

《外国文学动态研究》

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com

社科期刊网