理论前沿 | 从静态诗学走向过程诗学——认知视阈下的叙事聚焦理论发展

内容提要 认知叙事学是后经典叙事学的重要分支,它继承了经典叙事学的结构主义思想,但也将叙事学由静态、扁平、封闭的体系,带入到动态、多元、开放的研究领域中,是一种过程的诗学。这其中,聚焦理论是认知叙事学的核心,它不仅填补了传统聚焦理论的空白,更尝试建立一种全新的认知-阐释模型,对于认知过程诗学的建立具有举足轻重的作用。

关键词 假定聚焦 聚焦之窗 后经典叙事学 戴维·赫尔曼 曼弗雷德·雅恩

1960年代以后,后结构主义声名鹊起,“打破了稳定的符号和一直的主体的宁静统一”,主体、身份、意识形态逐渐进入叙事研究范畴。同时,更大范围的学科融合也在进行,符号学、语言学、心理学、计算机科学、哲学、媒介学的新发展都与叙事研究建立了密切联系。如安斯加·纽宁(Ansgar Nüning)所言,经典叙事学是一种共时性的叙事语法,它以文本为中心,关注封闭的系统,远离伦理问题;而后经典叙事学以语境为中心,聚焦于开放、动态的过程,聚焦于伦理问题和意义的对话式探讨,以及历史的和历时的研究,它是一个由多元方法构成的跨学科工程,主要目标是把分析策略运用于文本阐释,聚焦于个别叙事的形式和效果,强调实践、主题阅读和对意识形态的评论。这是一种重过程、重阐释的复数的叙事学理论。

叙事学的后经典化是一个历史的过程。1970年代以来,作为哲学的结构主义逐渐被作为方法论的结构主义所取代。这一“降格”的过程体现在叙事学后经典化的过程中,即表现为“旧题新解”,如纽宁用认知方法与修辞方法重构不可靠概念的努力,也包括在非经典叙事研究范畴中使用结构主义的方法。

作为一种对结构主义的“继承”与“突破”,认知叙事学同样试图建立某种普遍叙事语法,这种语法以认知框架为基础。认知诗学对于认知的探求突破了文本内外的区隔,涉及人物、叙述者、读者、作者诸多方面,大大有助于我们真正“走入”文本内部,而非将文本视为某种符号替代物。

戴维·赫尔曼(David Herman,1962—)认为,“认知叙事学综合(经典)叙事学和认知研究相关学科(如心理学、人工智能、心理哲学等)的概念及研究方法,旨在为叙事结构(包括叙事语法的规则系统)及叙事阐释等相关理论建构一个认知基础,以弄清叙事生成与理解中起作用的符号结构和认知资源之间的关系”。与经典叙事学相比,认知叙事研究深入到认知主体的内部,探求为经典叙事学平面化结构所掩盖的内在肌理。这一主体既包括人物、叙事者,也包括作者、读者。这样,经典叙事学中封闭而浅层(仅止于文本和符号)的结构丰富而立体起来,一种开放、立体、生成性的新结构模式在后经典语境下重新得以建立,这一转向从本质上是叙事内在的要求。经典叙事学的前身是对童话、民间传说和神话的研究,这类简单叙事与现代主义、后现代主义艺术中的复杂叙事不可同日而语。在结构主义方法影响下的早期叙事研究,并不关注具体文本的特殊性和复杂性,也不关注读者的感受和认知过程。以热奈特为代表的叙事学家们区别于以罗兰·巴特为代表的法国结构主义者们,更注重推进叙事理论的工具化改造,但这一改造的过程仍停留在文本层面。认知叙事学的出现从维度上改变了这种单一扁平的状况,正如赫尔曼所言,“叙事是一种为衡量人生体验的感受程度而量身定做的表达模式”,明确导向一种主体认知感受的研究方向。

(瑞安,图片源自Yandex)

对于认知叙事学的具体组成,国内学界并未形成统一的看法。唐伟胜将认知叙事研究分成三个大类:一为多罗泽尔(Lubomír Doležel)和瑞安(Marie-Laure Ryan)等人的“可能世界”理论;二为贤克(Roger C.Schank)和库克(Guy Cook)等人的图式理论与叙事理解;三为瑟敏诺(Elena Semino)、帕默(Alan Palmer)、卡尔佩珀(Jonathan Culpeper)和施耐德(Ralf Shneider)等人的叙事人物认知理论。张万敏则将认知叙事理论分成六类:第一类是赫尔曼的“故事逻辑”理论,第二类是弗卢德尼克(Monika Fludernik)的自然叙事学,第三类是曼弗雷德·雅恩(Manfred Jahn)的“窗口聚焦”和“花园路”理论,第四类是瑞安的“认知地图”理论,第五类是纽宁将认知方法与修辞方法综合的叙事理论,第六类是鲍特鲁西(Marsa Bortolussi)和迪克森(Peter Dixon)的心理叙事学。

本文无意对认知叙事学进行全盘梳理或提出新的看法,但笔者认为,对于认知叙事的聚焦研究而言,必须把握几个基本问题,它们是进入认知叙事研究的基本前提:

第一,认知前提。在对认知叙事学研究颇多建树的雅恩看来,最重要也最基础的原则是“将真实世界的X视为现象世界的Y”。这一过程帮助人们跨越真实与虚构之墙,进入到叙事的可能世界中,并参照其给定的聚焦方式和叙事逻辑进行想象性呈现。

第二,认知机制研究路径。认知叙事学的研究是高度跨学科化的,尤其借重于认知心理学研究,而这一研究又与当代人工智能理论深刻地结合了起来,通过人工智能之镜反窥传统文学理论中难以企及的认知心理的黑匣。杰肯多夫(Ray Jackendoff)的“心智模组”(mind module)理论即结合人工智能将阅读过程中的意识层级和意识动力机制完整清晰地呈现于人们面前,他认为,意识的形式既不是源于基本感官层面采集到的感知数据,也非源于思维的形式,而是源于介乎感知层和思维层之间的中间表达层级。它对语言表达的意义进行编码,对语言推理进行形式化描述,并构成语言和其他心智能力(如表情、语言、情绪等)之间的接口。通过这样的路径,我们就能正面展开对认知过程的分析,而不需要借用概述或者隐喻的方式。

第三,学科边界和板块位移。叙事学与认知科学的碰撞和融合,让认知叙事学的边界在扩张的同时变得模糊,它在知识结构体系中的位置甚至层级都发生了变化。叙事学的发展与语言学的发展密切相关,不仅其诞生与结构主义语言学密不可分,其进入“后经典”的范式转型也受到20世纪语用学革命的影响,本维尼斯特的代词指称理论,乌斯宾斯基(Борис Андреевич Успенский)在形式分析中引入意识形态的探索,福勒(Roger Fowler)对语言结构中意识形态的关注,都为经典叙事学的语境化转向提供了语言学依据。而进入认知叙事学后,这种对语言学的依赖,由“语法—语用”的后经典转换,变成了对“更高级语法”,即认知语法和计算机语法的强烈吁求。赫尔曼针对边界位移认为,较之雅恩和弗卢德尼克在1990年代利用语篇分析、语用学和认知语言学对叙事学内部进行的拓展,更紧迫的任务“不是描述语言或认知-语言模型在叙事理论中的作用,而是重新组织语言和叙事的研究,使研究方法和研究目标有新的联系和新的综合”。这一新的联系即是将认知叙事学纳入认知科学,与认知语言学共同成为其下并列的子领域。这一板块位移也引起了叙事学家们的广泛讨论和争议。

(乌斯宾斯基,图片源自Yandex)

认知前提提供认知分析的前提条件,认知机制研究提供内部分析的路径和方法,学科板块位移提供宏观学科视野,这三点构成了我们进入认知叙事聚焦研究的基础。

在认知叙事研究的背景下,聚焦研究从一个文本问题变成了一个心智问题。过去那种置身于文本外,像一个仲裁者那样判定聚焦的方式已经不存在了,每一个参与其中的读者本身,也成为聚焦研究的一部分,这是认知聚焦研究最大的特点。

拉比诺维茨(Peter J. Rabinowitz)将读者位置分为三类,即“叙事的读者”(narrative audience)、“作者的读者”(authorial audience)和“实际的读者”(actual audience)。“叙事的读者”是融入叙事世界的读者,对小说真实性毫不怀疑,“作者的读者”清楚地知道叙事世界的虚构性,“实际的读者”则指处于具体历史语境中的阅读位置。在经典叙事学中,读者是个抽象、静止、非历史的整体性概念。唯其如此,读者才能在普遍叙事语法中发挥其应有的功能——提供一个场外固定视角。韦恩·布斯(Wayne Booth)尝试划分读者与隐含读者,却遭到诟病和攻击,这种情况在认知叙事学视阈中已一去不复返了。从拉比诺维茨的分类来看,认知叙事学固然不愿放弃结构主义方法,但在对接受端的细分中却做出了很大让步,这不妨看作是结构主义方法结合具体语境的一种“柔化”过程,或是一种语境思想背景下的结构主义改造。

(韦恩·布斯,图片源自Yandex)

能够承认接受端的多样性,本身就是叙事学的一大突破。叙事理解是一个双向交叉的领域,既关涉文本,也关涉读者。因此,聚焦研究既是叙述者叙事的一部分,也是读者反应的一部分。过去一般将聚焦研究视为前者。对聚焦的确认和研究都是由叙事“内部”的相关信息和机制确定的,如人称代词确定聚焦者身份,方位名词确定聚焦者位置,区分聚焦的声音和眼光等。经典叙事学由此确立了一整套关于聚焦的规则。

与此不同的是,认知心理学关注聚焦如何在读者的叙事理解中起作用。我们获取的信息总是以相互关联的概念节点储存在我们的长期记忆中,这种“相互关联的概念节点”,有些类同于一些认知研究者所说的“世界知识”。当人们开始阅读或者感知时,相关的节点就会激活。在任何时候,我们能激活的信息都是有限的,而读者采取的聚焦则会影响叙事陈述中的信息呈现。另一方面,读者采用何种聚焦也和读者本身的阅读要素有关,比如年龄、阅历、阅读能力、阅读时的身心状态等等。

对主体的关注使叙事文本和聚焦研究融合和共振。在长期共时性、抽象性和整体性叙事理论后,聚焦研究终于开始关注历时性、具体性和特殊性的要素,从作为概念的主体开始回到具体的主体(虽然这一主体仍然为结构主义思想所严格地命名)。我们比较罗兰·巴特、格雷马斯等结构主义者提出的叙事语法,不难发现在转向叙事主体语境的关注中,叙事理论的文本阐释力大大增强了。

正是在此背景下,赫尔曼的“假定聚焦”(hypothetical focalization)理论和雅恩的“聚焦之窗”(windows of focalization)理论便显得尤为重要,这是两大思潮交接的“锋面”上最引人瞩目的改变。两个理论均于1990年代中期提出。在《假定聚焦》一文的开头,赫尔曼援引维特根斯坦的一段话说明认知是怎样产生的:“认知的模式必须考虑对外部事件的感知,它是通过视觉投射到我们的眼中和意识中的,其结果是我们不由得扪心自问,我们能否确认这一投射的真实性。这一模型实际上显示了我们如何向自身展示知识,只是要除开这一展示活动本身的知识。”

维特根斯坦将所见与知识联系起来,感知进入知识模式构成,这为赫尔曼的聚焦理论奠定了基础。如前所述,经典叙事学中,“确认”聚焦这一事实在很多时候就已经成为研究的终点,分析聚焦形态比研究聚焦机制更重要。这是因为在经典叙事研究阶段,叙事学家们最重要的工作还是在大片理论荒地中建立一个完整、宏大的体系,因而叙事学家们关注的重心往往是对聚焦的甄别和分类,然后将其纳入整个叙事理论框架。到1990年代,随着叙事学本身的深入发展,以及语义学、心理学、认知科学的进步,叙事学家们得以在热奈特、米克·巴尔(Mieke Bal)等人开创的经典传统中找到更多的裂隙,并在这些裂隙中注入认知科学主导的叙事研究新内容。

“假定聚焦”便是在聚焦研究的“旧瓶”中装入的“新酒”。赫尔曼思考的起点,源于对热奈特工作有效性的再一次审视,即热奈特的三分法,内聚焦、外聚焦和零聚焦,是否涵盖了所有叙事的类型?这一思考的背后是更深刻的认知转向:赫尔曼认为,应该在聚焦模式和命题态度间建立一种对比。聚焦可以重新描述为在特殊语境中所见、所信、所思态度的一种转换。从中我们可以发现,如果说语言学对认知叙事学仍有重要影响的话,那么它至少是从语言学的语法部分转移到了语义和语用部分,而这一部分显然与主体的联系更加紧密了。所谓的假定聚焦即关于“不存在的聚焦者”进行的聚焦。在这种聚焦过程中,读者不合法地接近故事内容。在叙述的故事世界里,故事内容实际上并未聚焦或无法聚焦。赫尔曼认为这种聚焦在经典结构主义叙事学里无处安放,这恰恰证明了原来的分类方式是有局限性的。

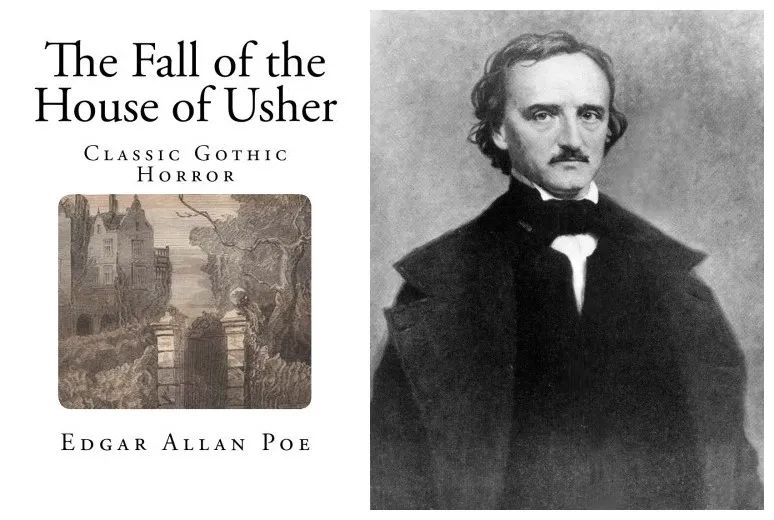

(《厄舍尔宅邸的倒塌》与爱伦·坡,图片源自Yandex)

赫尔曼将假定聚焦分为直接假定聚焦和间接假定聚焦两种。直接假定聚焦必须要有明确提及的反事实见证者,他援引爱伦·坡名作《厄舍尔宅邸的倒塌》开头部分进行说明:“审视的观察者的眼睛会看到一道勉强可见的裂痕,从屋前的屋顶延伸下来,沿着墙壁曲折而下,直到消失在小湖阴沉的水中。”结合上下文情境分析,赫尔曼认为这一描述的场景只有虚构的聚焦者才能看到,“它”在坡的叙事宇宙中合法地取得了实体位置。这是故事给定的非人的解说者,在小说开头,它是唯一能看到厄舍尔宅邸的观察者。

间接假定聚焦与直接假定聚焦不同,这一类聚焦没有明显的假定见证者,读者很多时候必须推断这一聚焦者的存在。与前者直接呼唤一个反事实见证者不同,这种聚焦模式带着更多怀疑和揣测的语气,聚焦者的身份也更为含蓄和模糊。赫尔曼以斯蒂芬·克莱恩(Stephen Crane)小说《海上扁舟》中的一段进行说明:

在苍白的光线下,人们的脸色一定也是苍白的。他们的眼睛一定也奇怪地眨巴着,一动不动地盯着船尾。如果从剧场包厢里看去,这一切无疑应该是一幅古怪的图画。但船上的人无暇看这些,若他们有时间,其他的事情会占满他们的脑海……灾难的一天对他们而言充满未知……公海上上映的这一幕可能是辉煌的,可能是灿烂的,伴随着狂野的翠绿色的、苍白的和琥珀色的光芒。

赫尔曼认为,这一段叙述充满着不确定性,诸如“一定”(must have been)、“应该是”(would have been),“无疑”(doubtless),“可能”(probaly)这样的用法,以及条件从句“若他们有时间”(if they had had leisure)之类的表达式。显然,文本表述的世界和文本指涉的世界之间的关系被精心设计调整了。一种戏剧化的隐喻被强化,而在这个过程中,这一负责聚焦的“剧场观众”显然只能是虚构的。于是这一聚焦既属于指涉世界,又不属于世界——如果真有人处于那样一个观察的位置,那么这些细节就应该是真实的,但实际上并没有这样一个观察者存在,所以这些细节并不分明。显然,在间接假定聚焦的叙述下,表述世界和指涉世界并非同构,而这一聚焦者的存在,也模糊了真实和虚构之间的边界。

与其说赫尔曼在新的领域内开疆拓土,不如说他在传统的聚焦研究的裂隙内,尝试用新的观念和方法阐释旧有的问题。因为假定聚焦问题并非罕见的案例,而是大量存在于文本中,这在热奈特的体系里,是用“零聚焦”一笔带过的。但热奈特的三分法并未太过关注叙事效果,而这显然正是赫尔曼关注的重点。从中不难发现,后经典叙事学家希望脱离叙事语法、转而建立叙事语用学和叙事语义学的努力。赫尔曼最大的贡献在于他在可能世界理论和新的语言学思想资源的影响下,对于表述世界和指涉世界的区分。正是在控制这两个世界的距离和关系上,假定聚焦发挥了旧瓶新酒的作用。

另一值得注意的认知聚焦研究是雅恩的“聚焦之窗”理论。与赫尔曼在传统的裂隙中寻找新的聚焦表达方式不同,雅恩希望更大刀阔斧地改变这一概念。他发表于1996年《风格》杂志上的论文名为《聚焦之窗:对一个叙事概念的解构与重建》,推倒重来的变革之心可见一斑。需要强调的是,作为一位精研聚焦问题的叙事学家,雅恩并非仅仅提出自己的理论,而是梳理了聚焦研究所面临的问题。在这方面,他同样表现出一流叙事学者的独特眼光,而这也为其立论打下了坚实基础。

雅恩尝试建立聚焦的精神模型。他将人眼视为凸透镜,光线进入人眼,其凸透镜的“燃点”为焦点一。人目之所及的范围是人的视野,在这一视野中,人的兴趣点是焦点二。焦点一属于眼睛的主人,在米克·巴尔、里蒙-凯南(Rimmon-Kenan)、玛杰特·柏林德森(Marjet Berendsen)、纽宁等叙事学家看来,焦点一和焦点二的交替,代表着聚焦活动中的主客体。焦点一是所有感知刺激汇集之点,是时空与经验协调的开始,是聚焦的起点。在这一模型的基础上,雅恩全面确定了聚焦的要素:感知、思想、回忆、知识。

接下来雅恩对经典叙事理论,尤其是热奈特“谁看”和“谁说”的经典界定进行了全面的审视。雅恩认为,很多早期的视点理论家只是简单地把杂多的叙事特质塞进“视点”这一概念里,包括叙事可见性、叙事立场、叙事知识、叙事参与、叙事修辞以及作为反射体出场或缺席的一些人物。正是这一混乱的状况导致热奈特对于聚焦进行重要修正。热奈特的研究是经典叙事学走向成熟的标志,其主要原因就是他的聚焦理论将叙事学从情节诗学带入了语式研究的范畴。热奈特认为,他对于“谁看”和“谁说”的区分避免了“视点”概念的视觉内涵专权。他将“谁看”代之以“谁感知”。对此,雅恩认为,这虽然算是一种进步,却仍然不足以覆盖叙事的所有方面。

在热奈特看来,内聚焦包括人物的所想和所感,这一思想源于托多洛夫对内聚焦的界定:内聚焦就是人物所知道的。一些后继叙事学家走得更远,里蒙-凯南便认为内聚焦不仅包括人物的思想感知,还包括人物的态度、文化、道德和意识形态倾向。显然,“感知”这一概念已远不够用了。同时,雅恩也猛烈抨击热奈特的“聚焦人物”(focal character)概念,认为这一概念忽视了传统中的一系列概念,如亨利·詹姆斯的“反射体”(reflector)概念,斯坦泽尔(Franz K.Stanzel)的“角色媒介”(figural medium)概念,查特曼(Seymour Chatman)的“过滤器”(filter)概念等,聚焦人物这一提法是有问题的。在聚焦人物这一概念中,聚焦的提法并未清晰地区分焦点一和焦点二。更重要的是,聚焦人物概念在热奈特自身的聚焦体系里,尤其是零聚焦和外聚焦的定义中,并未发挥丝毫作用。雅恩对于热奈特的聚焦理论提出的攻击有洋洋洒洒十二条之多,此处不一一赘述。这一方面可以看出后经典叙事学家对于经典聚焦概念的不满日盛,已经到了非解构不可的地步,另一方面也说明,雅恩对于提出“聚焦之窗”,确实是有备而来。

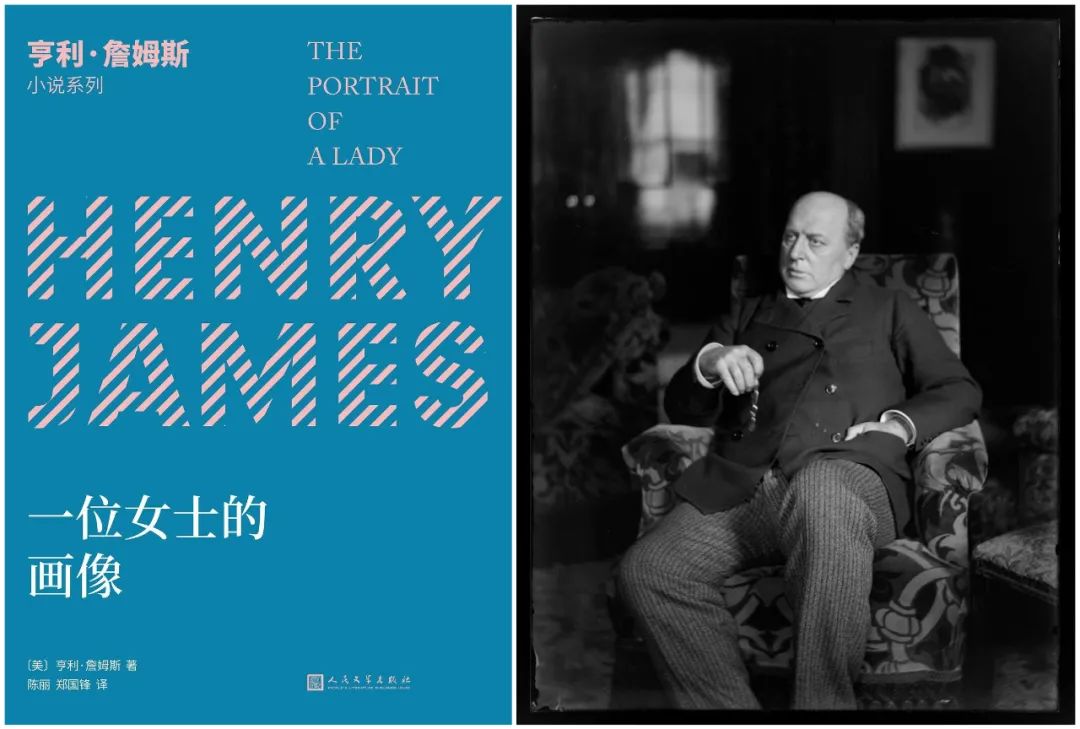

(《一位女士的画像》与亨利·詹姆斯,图片源自豆瓣与Yandex)

雅恩坦承其聚焦之窗概念最初源于亨利·詹姆斯在《〈一位女士的画像〉序言》一文中提到过的“小说的窗口”:

总之,小说这幢大厦不是只有一扇窗户,它有千千万万的窗户——它们的数目多得不可计算;它正面那堵巨大的墙上,按照各人观察的需要,或者各人意志的要求,开着不少窗户,有的已经打通,有的还在开凿。这些不同形状和大小的窗洞,一起面对着人生的场景,因此我们可以指望它们提供的报道,比我们设想的有更多的相似之处。它们充其量不过是窗户,是在一堵遮蔽着一切的墙上开的窟窿,它们高踞在上,彼此不相为谋;它们不是有铰链的门,可以直接通向生活。但它们有各自的标记,即在每个洞口都站着一个人,他有自己的一双眼睛,或者至少有一架望远镜作为观察的独特工具,保证使用它的人得到与别人不同的印象。

雅恩认为,这些站在小说之窗前面观察的人就是叙述者。小说大厦有无数形状大小各异的窗子,但没有一个单独的出口。叙述者实际所见取决于窗口的形状,窗口提供的景观(焦点一),观看的“工具”,但最重要的还是观察者的意识及其对现实的认知。

雅恩试图在亨利·詹姆斯的窗口隐喻和之前所言聚焦精神模型之间建立联系。人眼的视觉输入汇聚在焦点一,它投射和临时记录在视网膜上,视网膜影像就是一幅图画。通过作为反射体的人物眼睛之窗,我们得以一瞥故事世界。这似乎意味着,叙述者“切入”了该人物的视网膜影像。这与小说的“异故事叙述者”与生俱来的全知能力似乎是相匹配的。但雅恩认为并非如此。他认为视网膜影像并不能直接通达非视觉性的聚焦内容,包括感知、思想、记忆、梦视觉等。他列举了歧义图形(ambiguous pictures)和视错觉(optical illusion)的例子,证明切入该人物视网膜影像,并不意味着看到该人物真正“看”到的,真正重要的是人的意识对图像的加工过程。

于是,雅恩提出融合了亨利·詹姆斯的小说窗口理论、视觉认知模型和阅读理论的聚焦之窗概念。这一聚焦窗口通往的是故事事件和故事存在物。当一段故事文本以看见或感知的方式呈现小说客体和事件时,读者会被激发,采纳某种视点。一扇聚焦之窗会打开,这扇窗子由聚焦人物的感知、评价和情感参数决定。如果这一聚焦之窗在叙事的开头就显现,通常会被认为是想象性的,就像康拉德在《水仙号上的黑水手》的序言中所说:“我的任务是让你听到,让你感觉到,然而最先是让你看到。”

一般来说,聚焦窗口与人的意识的指示中心紧密相连,这一指示中心与一系列指示性表达密切相关(如来和去、时间与空间、语气、命名等等)。这些指示性表达的相容性不断地为读者所监控,并成为聚焦之窗的决定性相关因素。

雅恩认为,传统的聚焦研究要回答“谁看”“谁说”的问题。正因如此,这一理论回避了叙述者和读者的想象性感知。后热奈特理论最大的功绩就在于破坏了这种早期的严格划分。对热奈特聚焦理论的解构,使叙事学家们得以重新思考詹姆斯在“小说大厦”这一隐喻背后的观察者问题。詹姆斯的叙述者是以“看”为先,“说”是为了让读者更好地看。而热奈特的叙述者是为了说而不断叙述。从詹姆斯到热奈特,叙事学在从看的诗学向文本中心叙事学转换着。而雅恩所做的,是试图彻底扭转这种“文本中心”的叙事学传统,以及这种传统之下过于生硬的聚焦划分,让聚焦研究重回一种“感知中心”的理论背景中来。这一回归既是对詹姆斯的回归,更是一种广义的融合和超越。从这一意义上说,雅恩的“解构”和“建构”,是对经典叙事学的结构性变革。

从知识谱系的角度而言,认知叙事学是对经典叙事学最正统的继承与提升。它同样追求某种永恒存在的认知框架和语法,这让它的结构主义特征十分明显。所不同的是,认知理论瞄准的恰恰是经典叙事学极力回避的部分,也就是动态接受的过程。如果说经典叙事学依托语言学将研究重点限定在文本上,而这一限定使其显得扁平单一的话,那么认知理论显然让叙事研究进入一种更动态、立体、交互多元的新时期。

诚然,因为过程的不可见性和不可重复性,观照认知行为变得十分困难,但也正因如此,叙事聚焦成为理解认知叙事学的核心问题。赫尔曼的假定聚焦理论让人认识到,经典叙事学聚焦理论还存在大量的空隙,而认知视阈下的聚焦研究又是如何在传统框架内创造性地填补这些空隙的。如果说假定聚焦仍将研究的重点限定在文本内的话,那么雅恩的聚焦之窗理论则彻底打破了文本与接收者的界限,彻底为叙事学赋予了一种开放的品质,为文本世界与认知呈现建立一个沟通的桥梁。审视与梳理认知叙事学聚焦理论的发生发展过程,正是把握住了叙事学后经典转换的理论命脉。相信随着认知理论与叙事学研究的进一步融合,聚焦问题会在其中发挥愈发关键的作用。

(原文载《外国文学动态研究》2021年第3期,“理论前沿”专栏,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌

排版:培 育 终审:时 安

回 顾

点击图片,进入微店订阅

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com