专题 | 超人类主义思想史

(尼克‧波斯特洛姆,图片源自百度)

(尼克‧波斯特洛姆,图片源自百度)作者简介:

尼克‧波斯特洛姆(Nick Bostrom) 牛津大学人类未来研究院院长,著名思想家、哲学家和超人类主义学家。其学术背景包括物理、计算机科学、数理逻辑及哲学,曾获得尤金‧甘农(Eugene R. Gannon)奖。近期出版专著《超级智能:途径、危险与战略》(Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies,Oxford: Oxford University Press,2014)等。

孙云霏(左)王 峰(右)

译者简介:

孙云霏 辽宁海城人,华东师范大学中文系文艺学博士研究生,主要研究方向为当代西方文论和美学。

王 峰 辽宁省葫芦岛市,毕业于北京大学中文系,现为华东师范大学中文系教授、博士生导师,《文艺理论研究》副主编,中国文艺理论学会秘书长,中华美学学会理事。主要研究方向为西方现代文论、诠释学美学、后期维特根斯坦美学、文学史哲学、科幻理论、后人类理论、人工智能美学、文学计算等。

内容提要 超人类主义主张通过人工智能、计算机、医药、生物等技术增强人的能力。史前文明对永生的追求、启蒙时期对人性的倡导、科幻小说中对技术改变人类状况的构想,均可被视作超人类主义思想的萌芽。已经实现或有望实现的人工智能、纳米技术和上载,则日益凸显超人类主义议题的重要性。超人类主义已经产生广泛影响,理论家们撰文发表看法并相互论争,世界各地的相关组织也纷纷成立。超人类主义的论域十分广泛,伦理问题成为核心问题之一。关于技术发展所带来的后果以及我们是否应当运用技术来增强自身,超人类主义和生物保守主义之间或许应该寻求互补。

关键词 超人类主义 科幻 技术 伦理 生物政治

人类对获得新能力的渴望与我们这个物种本身一样古老。我们一直试图扩展自身的生存界限,无论是在社会层面、地理层面还是心智层面。至少一部分人总想找到一条能够绕过所有阻碍和限制、直达人类生命和幸福的道路。

(《吉尔伽美什史诗》,图片源自豆瓣)

从丧葬仪式和留存下来的宗教文献残篇可知,史前人类对所爱之人的逝去深感不安。尽管人们普遍相信来世的存在,但这并不妨碍他们想要努力延长现世的寿命。在苏美尔人的《吉尔伽美什史诗》(约公元前1700年)中,国王吉尔伽美什启程去寻求永生。他获知世上有种自然的方法能让人获得永生——食用一种生长在海底的仙草,可当他成功地寻回这种植物,一条蛇却在他吃之前把它偷走了。之后的时代,探险家们寻找永葆青春之泉,炼金术士们苦炼长生不老之药,中国的秘传道教会门通过控制自然力或与自然力保持和谐来求得肉体的永生。神话与科学的界线、魔法与技术的界线是模糊的,人们几乎试遍了所有能想到的方法来保存性命。但是,尽管探险家们有了许多令人感兴趣的发现,炼金术士们也发明了一些有用的东西(如新式染料和冶金技术的改进),却仍然难以实现延长生命的目的。

不过,人类一直对超出自然界限的探索持矛盾态度。能表明要对这种探索加以控制的就是“狂妄自大”(hubris)这个概念:某些野心必须被限制,如果放纵就会玩火自焚。古希腊人早已在他们的神话中表现出这种矛盾态度。普罗米修斯从宙斯那里盗火给人类,从而永久改善了人类处境;但正因这一行为,他遭到宙斯的严惩。聪明的工程师兼艺术家代达罗斯用非魔法的手段扩展了人类的能力,屡次成功地挑战了诸神,最终,灾难降临,他的儿子伊卡洛斯无视父亲的警告,飞得离太阳太近以致双翼上的蜡受热融化,伊卡洛斯从空中摔落淹死于海中。

(托马斯·阿奎那,图片源自Yandex)

中世纪的基督徒对炼金术士的追求也持类似的矛盾看法,那些炼金术士试图转化实物,在试管中制造“何蒙库里”(homunculi)(即人造生命——译注),发明灵丹妙药。一些经院哲学家遵循奥古斯丁反实验主义的教义,认为炼金术是一种不虔敬的行为。有的指控炼金术召唤了邪恶力量。但其他神学家,如阿尔伯特·马格努斯(Albertus Magnus)和托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)则为这种做法辩护。

文艺复兴时期,重获新生的理智活力取代了在中世纪统治欧洲的来世思想和陈旧的经院哲学,人与自然再次成为合法的研究对象。文艺复兴时期的人文主义鼓励人们依靠自己的观察和判断,而不是在每件事上都服从于宗教权威。人文主义还致力于培养全面发展的人,即在科学、道德、文化和精神上都得到高度发展的人。这一时期的一个里程碑是乔瓦尼·皮科·德拉·米兰多拉(Giovanni Pico della Mirandola)的《关于人的尊严的演讲》(1486),他宣称人没有既定的形式,人有责任塑造自己:

我们让你成为一个造物,既不属于天堂,也不属于尘世,既非可朽亦非不朽,好让你可以作为自己的骄傲而自由的塑造者,以你愿意的方式塑造你自己。你有权堕落为卑贱、粗野的生命;你也可以经由自己的决断,再次上升到优越的等级,这一等级的生命是神圣的。

弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的《新工具》(1620)提出了一种基于经验研究而非先验推理的科学方法,其出版一般被认为标志着启蒙时代的开启。培根倡导“物尽其用”,意即利用科学来掌握自然,进而改善人类的生存条件。文艺复兴的遗产与艾萨克·牛顿、托马斯·霍布斯、约翰·洛克、伊曼努尔·康德、孔多塞侯爵(The Marquis de Condorcet)等人的影响相结合,形成了强调经验科学与批判思考(而非启示与宗教权威)的理性人文主义,作为认识自然、认识我们在自然中的位置以及为道德奠基的方法。超人类主义就植根于理性人文主义当中。

(孔多塞侯爵,图片源自Yandex)

18、19世纪存在这样一种观点,即人类可以通过科学的实际应用来发展自身。如孔多塞推测通过医学科学的手段可以延长人类寿命:

现在,让我们假设人类的进化应被视为一种无限进步的能力,假设有那么一天,死亡不过是特殊事故或生命力缓慢衰竭的结果,而最后,出生与衰竭的平均间隔时间并无特定时限——这样的假设很荒谬吗?毫无疑问,人不会永远不死;且自然会有这样一个时刻,人在没有遭受疾病或意外的情况下,会发现生命是个负担,但从生命开始的那一刻到这一刻的间隔难道不能不断地延长吗?

本杰明·富兰克林对假死(suspended animation,医学术语——译注)的渴望预示着人体冷冻技术的发明:

我多么希望有可能……发明一种浸泡人体进行防腐的方法,使他们在任何时期(无论多么遥远)都能得以复活;我非常渴望看到并观察一百年后美国的状况,因此我愿意死后与几个朋友一同被浸泡在马德拉木桶中,直到那时再被我亲爱祖国的太阳的温暖所唤醒!但……很可能,我们生活在一个太不先进的世纪,科学的发展近乎于婴幼儿阶段,以至于我们无法在有生之年看到这种技艺臻于完美。

达尔文的《物种起源》(1859)出版后,当前人类尚处于进化的早期阶段而非进化的终点这一看法似乎变得越来越可信。科学物理主义的兴起也促使人们相信技术能够大大改善人类有机体。例如,1750年,法国内科医生兼唯物主义哲学家朱利安·奥弗雷·德·拉·梅特里(Julien Offray de La Mettrie)在《人是机器》中大胆地提出了一种朴素的唯物主义观点,他主张“人只是一个动物,或者说只是许多彼此的机括的集合”。如果人是由物质构成的,这些物质同样遵循在我们外部运作的物理定律,那么学习操纵人类的本性在原则上就是可能的,与我们操纵外部客体的方式相同。

启蒙运动据说因自己的过度而寿终正寝。取而代之的是浪漫主义,是对工具理性统治的反抗及合理控制自然的努力,这体现于一些后现代主义者的著作、新时代运动、深层环境主义和部分反全球化运动中。然而,包括信仰理性与科学在内的启蒙运动遗产,仍是现代文化的重要塑造者。康德在他发表于1784年的名文《什么是启蒙?》中总结如下:

启蒙就是人类脱离自己加之于自己的不成熟状态,不成熟状态就是不经别人的引导,就没有能力运用自己的理智。当其原因不在于缺乏理智,而在于不经别人的引导就缺乏勇气与决心去运用理智时,这种不成熟状态就是自己加之于自己的了。Sapere aude!要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙的口号。

有人认为超人类主义的一个主要灵感来自弗里德里希·尼采,尼采因他的超人学说而闻名:

我教你们什么是超人:人是应被超越的。你们做过什么来超越他呢?直到现在,所有存在都创造过超越自身的东西:难道你们要做大潮的退浪,情愿倒退为动物也不愿超越人吗?

不过,尼采所想的并非技术变革,而是一种令人振奋的个人成长和卓越个体的文化改进(他认为卓越个体必须克服基督教那种耗费生命的“奴隶道德”)。尽管与尼采的观点有一些表面上的相似之处,但超人类主义,连同它的启蒙之根基、它对个人自由的重视以及它对全人类(以及其他有知觉生物)福祉的人文主义关怀,或许与尼采同时代的英国自由主义思想家兼功利主义者约翰·斯图亚特·密尔(John Stuart Mill)有更多共同之处。

(约翰·斯图亚特·密尔,图片源自Yandex)

1923年,英国著名生物化学家霍尔丹(J.B.S.Haldane)发表了《代达罗斯,或科学与未来》一文,他在文中提出,控制我们自身的遗传基因与发展一般科学将使人类大为受益。他预测了一个拥有充足清洁能源的更为富裕的社会,在那里基因技术将被用来让人类变得更高大、更健康、更聪明,体外培育(在人造子宫内孕育胎儿)将得到普及。他还评论了近年来被称为“恶心因子”(yuck factor)的问题:

任何化学或物理上的发明者都是一位普罗米修斯。从生火到飞行,凡是伟大的发明无不被视为对上帝的冒犯。但若说每一个物理和化学的发明都是亵渎,那么每一种生物学发明也都是变态。任何民族的观察者在第一次注意到此前闻所未闻的事物时,都会认为它是不雅的、反常的。

霍尔丹的文章备受追捧,引发了一系列面向未来的讨论,其中包括J.D.伯纳尔(J.D.Bernal)的《世俗、肉身和魔鬼》(1929),它推测了太空殖民、仿生植入以及由先进社会科学和心理学所带来的心智提升;也包括哲学家兼科幻小说家奥拉夫·斯特普尔顿(Olaf Stapledon)的诸多作品;还包括伯特兰·罗素(Bertrand Russell)的文章《伊卡洛斯:科学的未来》。罗素的看法更为悲观,他认为若世人不够善良,那么技术力量只会让我们更有能力彼此伤害。韦尔斯(H.G.Wells)和斯特普尔顿等科幻小说家们则促使人们去思考人类物种的未来进化。

(《美丽新世界》,图片源自豆瓣)

1932年出版的阿道司·赫胥黎的《美丽新世界》对有关人类技术变革的论争产生了持久影响,能够与之媲美的虚构作品寥寥无几(或许除了玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》)。赫胥黎描述了一个恶托邦,那里通过心理调控、滥交、生物技术和致幻药物“索玛”(soma)等,让人们安然处于一个因循守旧、一成不变的种姓社会中,这个社会由十名独裁者统治。儿童在生育诊所中被批量制造,再人工孕育。下等种姓在其成熟期会遭受化学抑制或被剥夺氧气,以限制他们的身体发育和心智发育。每一种姓成员从出生起就会在睡梦中被重复播放的官方“福特主义”宗教口号洗脑,并因此相信自己的种姓是最好的。《美丽新世界》中所描绘的社会经常被拿来与20世纪另一深具影响的恶托邦,即乔治·奥威尔《一九八四》中的恶托邦作对比。相比之下,赫胥黎的独裁者则依靠不那么公开的手段(如仅采用生物工程的设定、心理调控、“索玛”)来阻止人们想要去自为地(wanting)思考。从众和滥交被鼓励,但高级艺术、个人特质、历史知识和浪漫爱情却被压制。应当指出,无论是在《一九八四》中还是在《美丽新世界》中,技术都没有被用来提升人的能力;相反,建立社会是为了抑制人的全面发展。两个恶托邦都因害怕扰乱社会平衡而限制科学和技术的探索。不管怎样,《美丽新世界》尤已成为利用技术促进社会盲从和感官满足的去人性化潜能的象征。

20世纪早期,不仅种族主义者和右翼理论家,而且许多左倾的社会进步人士也开始关注医学和社会安全网络对人类基因库质量的影响。他们认为,现代社会让许多“不适应社会”的个体得以生存,而这些个体若活在之前的年代则早已灭亡,他们担心这会导致人类血统的退化。结果,许多国家(包括美国、加拿大、澳大利亚、瑞典、丹麦、芬兰和瑞士)纷纷实施由国家资助的优生计划,这些计划在不同程度上侵犯了个人权利。美国从1907至1963年就有约64000人依据优生法被强行绝育。美国计划的主要受害者是有智力缺陷的人,但聋人、盲人、癫痫病患者、身体畸形者、孤儿和无家可归者有时也会成为绝育对象。但是,即使是如此广泛的强制性绝育措施,相较于德国的优生计划也不值一提,后者致使数百万人被蓄意谋杀,仅仅因为纳粹将他们视为“劣等”人。

大屠杀给人类的心灵留下了伤疤。为了不让历史重演,大多数人都会对与纳粹意识形态有任何瓜葛的看法产生本能的拒斥(但必须记住,历史确实在重演,例如1994年的卢旺达种族屠杀,全世界对80万非洲人的被害束手无策)。尤其是在优生学的名义下发生了骇人听闻的罪行,致使整个优生运动的所有形式均遭受质疑,尽管一些温和的优生计划在被废止前仍然进行了一段时间。这些计划至今仍备受谴责。通过中央强制来实现一个美丽新世界的目标已经成为过去。

战后,许多曾对集体规划的社会变革心怀疑虑的乐观的未来主义者们,在科学技术的进步中,找到了希望的新归宿。太空旅行、医学和计算机或许提供了一条通向更美好世界的道路。注意力的转移也反映了这些领域惊人的发展速度,科学已开始赶上推测。这一时期对超人类主义主题的探讨与分析主要来自科幻文学,亚瑟·C.克拉克(Arthur C.Clarke)、艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)、罗伯特·海因莱因(Robert Heinlein)和斯坦尼斯拉夫·莱姆(Stanislaw Lem)等作家探讨了技术发展如何能够深刻地改变人类状况。

(朱利安·赫胥黎,图片源自Yandex)

“超人类主义”(transhumanism)一词由阿道司·赫胥黎的哥哥、著名生物学家朱利安·赫胥黎(Julian Huxley,联合国教科文组织的第一任总干事兼世界野生动物基金会的创始人)最早开始使用。他在《无启示的宗教》(1927)中写道:

人类如果愿意就能够超越自己——不只是零星地、一个个体以一种方式而另一个个体以另一种方式——而是全体地,即作为人类超越自己。我们需要给这一新的信仰命名。也许超人类主义正合适:人还是人,但通过实现其人性的新可能性,他超越了他自己。

人类一直着迷于对人形自动装置的想象。自希腊早期,机械工程师们就已建造出“聪颖的”自行移动装置。

在犹太神秘主义中,“魔像”(golem)指用无生命材料制成的有生命特征的造物。根据早期的魔像故事,魔像可由一位能够获得上帝的某些智慧与力量的圣人创造出来(尽管魔像不能说话,只是上帝造物的影子而已)。拥有一个魔像仆人是智慧和神圣的终极象征。伊斯兰教对人类过于接近上帝的担忧愈发强烈,受此影响,在后来的魔像故事中,魔像演变成一个僭越的神秘主义者的创造物,这些神秘主义者因亵渎神灵而必遭惩罚。巫师学徒的故事就是该主题的变体之一:学徒把扫帚变“活”让它去取水,却无法让扫帚停下来——就像《弗兰肯斯坦》一样,这是一个技术失控的故事。“机器人”(robot)一词是捷克作家卡雷尔·恰佩克(Karel Čapek)在他的黑暗剧作《R.U.R.》(1921)中创造的,剧中机器人劳动力毁灭了它的人类创造者。随着电子计算机的发明,人形自动装置这一想法从神话的幼稚园阶段,发展至科幻小说(阿西莫夫、莱姆、克拉克)的中小学阶段,最终进入技术推断的学院阶段。

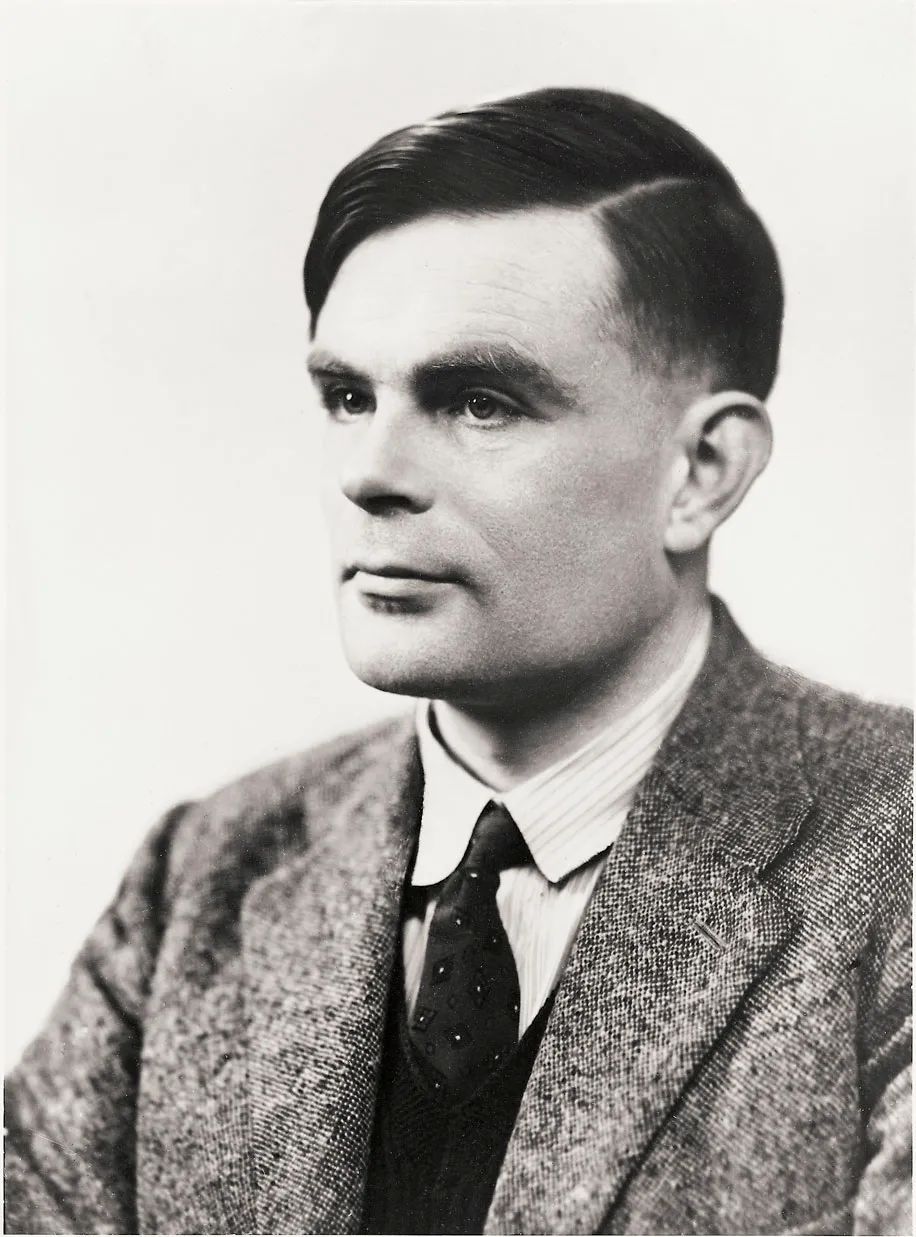

(阿兰·图灵,图片源自Yandex)

人工智能的不断发展是否会导致与人类基本思维方式一致的机器被创造出来呢?阿兰·图灵(Alan Turing)在他的经典论文《计算机器与智能》(1950)中对该问题给出了一个操作性定义,并预言计算机最终能够通过后来所谓的图灵测试。图灵测试指一名人类测试者通过文字界面对一台计算机和另一个人进行提问,如果人类测试者无法可靠地将计算机与人区分开来,那么计算机就通过了测试。关于该测试能否作为计算机能够思考的充分必要条件已引起撰文热议,但从实践的角度来看,更重要的是计算机是否能够,以及如果能够的话,什么时候(when)能够在涉及一般理解能力的任务中表现得与人无异。事后看来,我们可以说许多早期的人工智能研究者对这一进程的时间跨度估计得过于乐观。当然,我们目前未能创造出人类水平的人工智能并不意味着我们永远不能,而包括诸如马文·明斯基(Marvin Minsky)、汉斯·莫拉维克(Hans Moravec)、雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)和尼克·博斯特罗姆(Nick Bostrom)在内的许多学者便提出了要严肃对待本世纪上半叶就能实现这种可能性的理由。

(约翰·冯·诺依曼,图片源自Yandex)

在一篇写于1958年的悼词中,波兰数学家斯坦尼斯拉夫·乌拉姆(Stanislaw Ulam)提及他与已故同事约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)的一次会晤。乌拉姆写道:“那次谈话的焦点是不断加速的技术进步与人类生活方式的变革,显露出人类历史上正在接近某种本质性的奇点,一旦超越这一奇点,任何我们所知的人类事务就都无法继续下去了。”近年来,技术的迅速变革自然地导向这样一种预测,即技术的不断创新将在未来几十年内对人类产生深远影响。如果人们相信一些在当前呈指数增长的变量将继续保持这种趋势,并且它们将成为变革的主要驱动力,那么这种预测就会更为可靠。1965年,英特尔的联合创始人戈登·E. 摩尔(Gordon E. Moore)注意到芯片上晶体管的数量呈指数增长。这后来发展为“摩尔定律”,该定律(大致)指出计算性能每18至24个月会翻一倍。最近,库兹韦尔记录了许多其他技术中相似的指数增长率。有趣的是,现今世界经济(人类生产能力的综合指标)每隔十五年就翻一倍。

在上述所引中,冯·诺伊曼提到的奇点假设认为变革将导致某种不连续性。但现在它通常指更为具体的预测:即在很短的时间跨度内,自我完善的人工智能将在某一时刻导致根本性的变革。1965年,统计学家I.J.古德(I. J. Good)首次明确地提出这一假设:

终极智能机器可被定义为其智能远远超出任何聪慧人类的所有智能活动的机器。既然机器设计是这些智能活动之一,那么终极智能机器就可以设计出更为智能的机器来;由之而来,毫无疑问会出现“智能爆炸”,而人类的智能则会被远远抛在身后。因此,终极智能机器就成了人类的最终发明。

1993年,弗诺·文奇(Vernor Vinge)在其颇具影响力的论文《技术奇点》中更为详细地探讨了这一观点,他预测道:“在三十年内,我们将拥有创造超人智能的技术手段。此后不久,人类时代将会终结。”当今的超人类主义者则对奇点持不同看法:有人认为这是一种可能发生的情况,另一些人却认为,由于人工智能的进步,更有可能将永远不会出现任何非常突然且戏剧性的变化。

奇点观念也表现为一种不太一样的末世论,它的谱系可追溯至古生物学家兼耶稣会神学家皮埃尔·泰亚尔·德·夏尔丹(Pierre Teilhard de Chardin)的著作。夏尔丹在包罗万象的人类圈(一种全球意识)的发展中看到了进化的终极——这借助于物理学家弗兰克·蒂普勒(Frank Tipler)的思想,蒂普勒认为先进文明会对宇宙未来的演进产生决定性影响,并且在大挤压(Big Crunch)的最后时刻,先进文明可以利用崩塌时陡增的能量来提取无限次计算的结果。然而,尽管这些想法可能吸引那些幻想将神秘主义与科学结合起来的人,它们在超人类主义者或更广泛的科学团体中却没有受到欢迎。当前的宇宙学理论表明,宇宙将永远膨胀下去(推翻了蒂普勒的预测)。但在这种情况下,超人类主义者可能提出的更普遍的观点是,我们需要学会思考“大局问题”(big-picture questions),不诉诸幻想或神秘主义。大局问题是超人类主义的一部分,包括我们在世界中的位置及智慧生命的长期命运;然而,我们应当运用批判理性和现有的最有力的科学证据,以冷静和公正的方式来处理这些问题。这些问题之所以引起超人类主义者的兴趣,原因之一在于它们的答案可能会影响我们对自身技术发展的期望,因而也间接地影响人类究竟应追求怎样的政策。

1986年,埃里克·德雷克斯勒(Eric Drexler)出版了《创造的动力》,首次以一本书的篇幅阐述了分子制造。[早在1959年,诺贝尔物理学奖获得者理查德·费曼(Richard Feynman)在著名的题为《底部空间很大》的餐后演讲中就已预见到纳米技术的可能性。] 在这项开创性的工作中,德雷克斯勒不仅论证了基于汇编程序的纳米技术的可行性,而且探讨了它的后果,并开始描绘其发展所带来的战略挑战。其后作《纳米系统》则提供了更多的技术分析,这似乎确证了他最初的结论。为使世界准备好迎接纳米技术及保障纳米技术的安全实施,他与妻子克里斯汀·彼得森(Christine Peterson)于1986年共同创立了前瞻协会(Foresight Institute)。

(埃里克·德雷克斯勒,图片源自Yandex)

过去几年里,纳米技术已成为一项全球研究经费高达数十亿美元的大业务。但其中少有符合德雷克斯勒对纳米技术的雄心勃勃的期许的,他把纳米技术看作一种基于汇编程序的、几乎通用的建造技术。纳米技术界的主流一直设法与德雷克斯勒的主张保持距离。化学家理查德·斯莫利(Richard Smalley,另一位诺贝尔奖获得者)也与德雷克斯勒争论,他认为非生物分子的汇编程序是不可能的。然而,迄今为止,在已发表的文献中,针对德雷克斯勒的著作所进行的技术批判都没能找出任何他推理中的重大缺陷。正如德雷克斯勒坚持认为的,如果分子纳米技术在物理上确实是可能的,那么问题就不过是研发纳米技术的困难程度,以及距离采用该技术还有多长时间。这些问题很难事先解决。

如果分子纳米技术能够按照德雷克斯勒所设想的那样发展,它将产生重大的影响:

炭和钻石、沙和计算机芯片、癌症和健康组织:纵观历史,原子排列中的变化使廉价与珍贵、疾病与健康区分开来。以一种方式排列,原子形成土壤、空气和水;以另一种方式排列,它们则形成果实累累的草莓。以一种方式排列,它们形成房屋和新鲜空气;以另一种方式排列,它们则形成灰和烟。

分子纳米技术将使我们能够把炭转换为钻石、把沙转换为超级计算机,并清除空气中的污染和健康组织中的肿瘤。一旦它发展成熟,就可以帮助我们消除大多数疾病和衰老问题,使冷冻的病人复活,让太空殖民的代价可以承受,当然,更为不妙地,也会致使杀伤性或非杀伤性武器的巨型军火库迅速创建起来。

另一将产生革命性影响的假想技术是上载,即将人的思想上传至计算机。这将涉及以下步骤:首先,对特定人脑进行足够详细的扫描,这也许来自纳米机器人对大脑的解构,也许来自将脑组织薄片送进功能强大的显微镜中所得到的自动图像分析。其次,通过该扫描重建大脑运行的神经元网络,并将其与不同类型的神经元的计算模型结合起来。第三,在功能强大的超级计算机上模拟全部计算结构。如果成功,这一过程将使特定人脑中的思想连同完整的记忆和个性都被转移到计算机上,并在那里以软件的形式存在;它能够栖身于机器人身体中或存活于虚拟现实中。尽管人们通常认为,在适当条件下,上载是有意识的,原初的人转移到新媒介后继续存在,但个别超人类主义者对这些哲学问题持不同看法。

如果超级智能技术、分子纳米技术、上载技术或其他类似的革命性技术得到发展,那么人类状况显然会彻底发生改变。即使有人认为这种情况短期内发生的可能性很小,但鉴于这些技术的极端影响,此类前景仍值得高度重视。然而,超人类主义并不取决于这些激进技术的可行性。虚拟现实、植入前基因诊断、基因工程、改善记忆力(注意力、清醒度和情绪)的药物、兴奋剂、整容手术、变性手术、假肢、抗衰老药物、交互度更高的人机界面:这些技术已经实现或有望在未来几十年内实现。随着这些技术能力的成熟,技术间的结合将会深刻地改变人类状况。今后几年内,这些技术与其他预期技术将陆续上线,超人类主义者关于让所有人都能安全地增强自身能力的讨论也将变得日益重要和实际。

(未完待续)

(原文载《外国文学动态研究》2021年第4期,“专题·科幻文类与‘后人类’”,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌、邱祺

排版:培 育 终审:时 安

回 顾

点击图片,进入微店订阅

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com