专题 | “再见了,古老的英格兰”:《英格兰中部》与后脱欧时代英国的排外情绪

乔修峰 中国社会科学院外国文学研究所研究员。研究方向为英国文学,主持国家社科基金项目两项,著有《巴别塔下:维多利亚时代文人的词语焦虑与道德重构》(2017),译有《世界上的语言》《记忆的隐喻:心灵的观念史》《大恶臭:1858伦敦酷夏》等。

内容提要 历时三年多的“脱欧”运动在英国引起了极大的动荡和焦虑,也影响了英国的文学创作,出现了一些以脱欧为主题或背景的小说。这些小说关注的焦点不是英国与欧盟的关系,而是英国社会内部的分裂状态。相较于阿莉·史密斯的《秋》和安东尼·卡特赖特的《运河》,乔纳森·科的《英格兰中部》不仅全景式地再现了英国脱欧的前因后果,还从经济和文化的角度分析了当代英国民众的情感状况。对移民和少数族裔的敌意和仇恨已经成了英国后脱欧时代一种具有传染性的情绪,而且这种情绪并没有随着脱欧成为“过去式”而消失。《英格兰中部》探讨的核心问题就是英国社会为什么会变得如此不宽容,任由戾气肆虐。从这个意义说,它并不仅仅是一部“脱欧小说”。

关键词 乔纳森·科 脱欧 移民 少数族裔 情感

从2016年6月23日英国举行全民公投,到2020年1月31日英国首相正式宣布脱离欧盟,历时三年多的“脱欧”历程终于画上了句号。这期间的动荡、争论和焦虑也影响了英国的文学创作,出现了一些以脱欧为主题或背景的小说。其中较有代表性的有阿莉·史密斯(Ali Smith,1962—)的《秋》(Autumn,2016)、安东尼·卡特赖特(Anthony Cartwright,1973—)的《运河》(The Cut,2017)和乔纳森·科(Jonathan Coe,1961—)的《英格兰中部》(Middle England,2018)。克里斯蒂安·肖(Kristian Shaw)把英国脱欧公投后出现的这类小说称作“脱欧文学”(BrexLit),它们或是对英国脱欧的直接反应或想象,或是对英国脱欧后的社会、文化、经济、种族、政治影响的思考。总体来看,这些小说关注的焦点不是英国与欧盟的关系,而是英国社会内部的问题,因此也经常被称作“国情小说”(state-of-the-nation novel),它们反映出后脱欧时代最大的国情就是社会分裂,而这种分裂在民众的社会情感方面表现得尤为突出。

(《秋》与阿莉·史密斯,图片源自Yandex)

《秋》是阿莉·史密斯“季节四部曲”的第一部,在脱欧公投当年出版并以公投后的英国为背景,引起了极大的反响。史密斯用狄更斯那种诗意的戏谑为公投后的英国定了一个基调:“全国各地四分五裂;全国各地彷徨无依。”小说开头套用了《双城记》的首句,但改成了悲观的语气:“这是最糟糕的时代,这是最糟糕的时代。历史在重演。”(Autumn:3)19世纪工业化过程中的英国曾分裂为贫富“两个国家”,后工业时代的英国却分裂成了“多个国家”:“全国各地,鸿沟遍野,这儿一道围栏,那儿一堵墙,这儿画条线,那儿画条线……”(Autumn:253,61)这是史密斯描写脱欧的主要方式,既不考察脱欧的来龙去脉,也不探讨公投的具体细节,而是用高度概括性的词语反复描绘脱欧后的分裂状况,就连围栏(fence)这个突出的意象都是含混的。女主人公伊丽莎白的母亲住在英格兰东部的一个村庄里,村边的一块公共用地被人用三米高的铁丝网围了起来。伊丽莎白很想知道“这些围栏到底是干什么用的”,但看护者只想让她远离围栏,并不理会她的疑问(Autumn:142)。这也呼应了小说要表达的主题:“在这个时代,人们仍然彼此交谈,却无法形成对话。对话终结了。”(Autumn:112)伊丽莎白的母亲想要“轰击那道围栏”(Autumn:255),也真这么做了。这个举动看似毫无缘由,但恰恰是其荒诞色彩使围栏成了一个似乎可以无限解读的象征,就像《荒凉山庄》开头描写的四处弥漫的浓雾一样。有形的围栏象征着那些让英国四分五裂的隐形藩篱,民众深感不满却又无计可施。

伊丽莎白的母亲说:“村里一半的人已经不和另一半说话了。”(Autumn:54)这显然是在调侃公投的结果:选择脱欧(51.9%)和选择留欧(48.1%)的人几乎各占一半。如果说《秋》主要是以脱欧为背景,卡特赖特的《运河》则分析了脱欧的背景。《秋》用一个村子来象征整个英国在脱欧问题上的对立和分裂,《运河》则透过一个没落的工业城市来反思公投结果反映的地域和阶层差别。小说讲述了公投前后达德利拳击手卡里奥与伦敦纪录片导演格雷斯的故事。达德利位于英格兰中西部传统的工业区,随着20世纪70年代以来的去工业化,这里的经济一蹶不振,中下层民众产生了物质和精神上的失落感,如主人公卡里奥所说,失去了“工作,房子,社保,所有这些东西”“全国都以我们为耻”“我们已经受够了”。他们大多要求脱欧,这与经济发达的伦敦地区形成了鲜明的对比。伦敦来的格雷斯在达德利街头采访时,突然意识到自己与“这些人”之间隔着一层“薄纱”(veil),难以沟通。这层由偏见构成的薄纱和《秋》中的围栏一样,阻碍了理解和对话,影响了公投的结果。

这种地域和阶层差异在乔纳森·科的《英格兰中部》中也有明显的体现。这部小说同样关注去工业化导致的社会不平等和经济不稳定问题。故事的主要场景设在英格兰中部最大的城市伯明翰,离达德利不远。主人公本杰明的父亲科林曾在伯明翰的莱兰德汽车厂工作,这座著名的工厂现在已经被夷为平地,“从地球表面消失了”。以科林为代表的“失落的一代”大多选择了脱欧。不过,与《秋》和《运河》相比,《英格兰中部》提供了一幅时间跨度更长、地域范围更广的当代英国生活图景,通过描绘政治光谱上形形色色的人物,全景式地再现了脱欧的过程及其影响。小说讲述了2010年4月到2018年9月伯明翰作家本杰明及其亲友的故事,以五十岁的本杰明为中心,编织了一张同心圆状的人物关系网。首先是他的父亲科林(原汽车厂职工)、妹妹洛伊丝(图书管理员)、外甥女索菲(大学教师),然后是他的同学(包括伦敦记者、地方出版商、小丑演员、跨国公司掮客、房地产销售员等)。这些人又分别带出了自己的家人、朋友、邻居和同事(包括下院议员、乡村居民、东欧移民、同性恋、亚裔学生等)。他们大多对脱欧一知半解,但脱欧却或隐或显地影响了他们的工作、交际、婚姻乃至生命。在关于脱欧与国家命运的宏大叙事中,个体的经历经常被忽略或抽象化,而恰恰是个体的经历更容易让人感悟到命运的相似性。

主人公本杰明也在写一部题为《动荡》(Unrest)的小说,尝试将国家命运与个体经历结合起来,一方面写英国自1973年加入欧共体(欧盟的前身)以来的历史,另一方面写自己在这段时期的内心感受(Middle:109)。这也是科本人的创作思路,他的“国情小说”三部曲正好涵盖了英国从入欧到脱欧的历史。前两部《恶人俱乐部》(The Rotters’ Club,2001)和《封闭的圈子》(The Closed Circle,2004)分别描写20世纪70年代和90年代的英国,《英格兰中部》则接着书写英国在脱欧前后的困境。如果说《秋》描写了脱欧的后果,《运河》探讨了脱欧的原因,《英格兰中部》则不仅描写了后果还追溯了前因,是一部名副其实的“脱欧小说”。科思考的核心问题是脱欧前后英国民众的情感状况,尤其是不断发酵的排外情绪。民众的情感是对社会问题的直接反应,也在很大程度上左右着国家的命运。

二、《英格兰中部》:脱欧公投与情感宣泄

《英格兰中部》关于脱欧公投的论辩主要来自伦敦记者道格拉斯与政府官员奈杰尔的会面。奈杰尔认为全民公决给民众提供了直接表达政见、展开全民对话的机会,但道格拉斯对此表示怀疑,因为“全国真正懂得欧盟如何运转的不超过十二个人”(Middle:274),根本无法形成理性的对话,他认为脱欧公投就是一场以不确定的民意为筹码的政治“豪赌”(Middle:189)。除了英国独立党等高调的脱欧派,执政的保守党内部也有不少人支持脱欧。首相卡梅伦虽然希望英国留在欧盟,但为了能在2015年大选中获得连任,他承诺如果胜选就举行全民公投,以平息党内关于是否留在欧盟的分歧。卡梅伦认为民意倾向于留欧,便没有制定脱欧预案,导致公投结果出来后政府内部乱作一团。奈杰尔说:“没有人想到会是这种结果。没有人做好准备。没有人知道什么是脱欧,也没有人知道应该怎样脱欧。一年半前,他们都还叫它退欧(Brixit)。没有人知道脱欧(Brexit)到底意味着什么。”(Middle:337)奈杰尔提到“Brixit”和“Brexit”,是在回应他此前与道格拉斯的一次对话。当时,奈杰尔说政府内部在讨论脱欧时用的词是“Brixit”,而道格拉斯告诉他,民间用的词是“Brexit”,也就是“British exit”的缩写,这是受了2012年希腊退出欧元区时所用的“Grexit”一词的影响(Middle:270-271)。这个细节显然是在嘲讽自信已掌握了民意的政府连民众所用的词都不清楚,更不用说民众的立场和观点了。

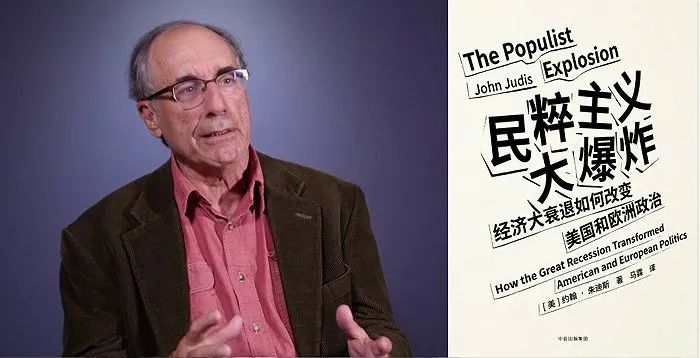

(乔纳森·科与《英格兰中部》,图片源自Yandex)

在科看来,脱欧公投既是政客的赌博,也是民众的情感宣泄。政客出于党派或个人动机,轻率地拿国家命运冒险,无视全民公决的危险,而公投又将脱欧这个复杂的问题简化为非此即彼的选择,民众很难理性地权衡利弊,只能“习惯性地根据自己的感觉来投票”,导致“直觉、情感和偏见”在很大程度上影响了公投的结果(Middle:274)。本杰明也曾试图思考脱欧的利弊,但上网查了三天资料,发现这个问题非常复杂,“要考虑的因素太多了,主权、移民、贸易伙伴关系、《马斯特里赫特条约》、《里斯本条约》、共同农业政策、欧洲法院、欧盟委员会”,短时间内根本无法弄懂,更不用说做出理性的选择了。他的朋友建议他“和大家一样,跟着感觉走”(Middle:307)。这的确也成了很多人在公投时的选择,“跟着感觉走”成了一句流行的话。脱欧前后英国民众的主要感受就是生活已经大不如前。《英格兰中部》第一章借一个囚徒的歌声表达了这种感受:“再见了,古老的英格兰/再见了,大把的英镑/如果世界末日能在我年轻的时候来临/我也不会有这么多忧伤了。”(Middle:21)这首民谣在小说最后一章再度响起,这种首尾呼应也强化了贯穿全书的怀旧情绪。这种情绪看似是怀念过去,其实是在表达对现在的不满。小说共分三部分,第一部分和第三部分分别取名“快乐的英格兰”和“古老的英格兰”,就是要表达对英国现状的不满,或由这种不满而生出的对未来的期待。正如雷蒙德·威廉斯所说,现实中并没有所谓“古老的”或“快乐的”英格兰,它们原本就是一种文化建构,用以对比邪恶的现代社会。

英国民众对现状的不满主要来自经济方面。小说中的一个底层人物认为,脱欧的真正源头要追溯到20世纪70年代:“1979年5月,英国的一切都变了。四十年过去了,我们还在疲于应对……1979年之后,福利国家、国民医疗服务体系和二战后建立的一切都在瓦解……我不知道脱欧是它的征兆,还是一个插曲。”(Middle:423)这显然是在影射1979年撒切尔夫人上台后推行的一系列新政改变了工党在二战后实施的国有化和社会保障政策。撒切尔夫人的改革虽然激活了经济,但也如大前研一所说,又再度“回归资本主义原点”,导致贫富两极分化,这也是当代英国社会不安定的一个重要因素。雪上加霜的是,2008年金融危机后,英国政府又采取了一系列紧缩政策,“除了极少数富人,全国所有的人都感觉受到了影响。对于年轻的中产阶级来说,收入不再增长,生活水平不再提高。最贫穷的人受的影响更大,很多人甚至要依赖食品救济,这对任何文明国家来说都是一种耻辱”。(Middle:193)作为时政记者,道格拉斯非常清楚民众的这种心理落差:“收入停滞不涨,就业没有保障,养老没有着落,没钱带家人度假,甚至没钱修车。几年前他们还觉得自己挺富有,现在觉得自己穷得叮当响。”(Middle:14)

(撒切尔夫人,图片源自必应)

中下层民众对生活现状和国家经济、福利政策的不满正在转化为怒气,“人们怒气填胸,是真的愤怒了”,“人们现在对什么都生气”。(Middle:21,44)这种普遍的不满情绪使英国社会成了一个随时可能爆炸的火药桶,就差一个导火索,这也是本杰明给自己的小说取名为《动荡》的原因。本杰明还用大河来比喻英国民众的情感状态,表面平静,实际上暗流涌动,随时可能暴发洪水,引起社会动荡。他住的房子是由塞文河畔的一座旧磨坊改造的,以前有人提醒他注意洪水,他还不屑一顾,现在也不由得担心起来:“他喜欢把这条河当成朋友,一个性情温和的伙伴。他熟悉它的一举一动,在它身边感到很惬意。但他是不是在欺骗自己呢?假如哪天它一反常态,莫名其妙地发起怒来,又会是怎样一种愤怒呢?”(Middle:22)本杰明的担忧很快就变成了现实。脱欧公投引爆了阻拦民众负面情绪的堤坝,怒火就像决堤的洪水泛滥四野。这种怒气使整个社会充满了戴伦·麦加维所说的“情感压力”,削弱了人们“共情、包容和同情的能力”,让后脱欧时代的英国社会变得越来越不宽容,越来越不友好。这不仅让国家命运变得前途未卜,也让同一条船上的移民和少数族群成了首当其冲的受害者。

三、《英格兰中部》:移民问题与暴力倾向

脱欧把移民问题推到了风口浪尖。欧盟成员国之间人口的自由流动是英国民众反对留欧的一个重要原因。2004年欧盟东扩后,英国相对较好的经济状况、免费医疗和完备的教育体系吸引了大量来自东欧、中欧和南欧的劳动力。来自中东欧国家的移民甚至成了当代英国少数族群的代表符号,其中又以波兰移民为最。脱欧公投时,波兰移民约有一百万,占了在英国的非英国欧盟成员国公民的近三分之一。他们在脱欧期间成了备受攻击的对象。很多英国人并没有意识到移民对老龄化社会的作用,只看到移民挤占了他们的工作机会和福利资源,把外来移民视为一种威胁。《英格兰中部》提到了当时的一个流行观点:“大量的波兰和罗马尼亚移民进入英国,拉低了薪酬。”(Middle:272)巴基斯坦裔女孩厄尼克也提到,在学校关于公投的辩论会上,有人主张要“阻止波兰人和罗马尼亚人进入英国”(Middle:299)。政府在临近公投时又公布了每年净流入英国的移民数量,顿时让移民问题成了众矢之的,导致脱欧论辩的语调“敌意更浓,人身攻击增多,更加怨毒”(Middle:300)。不过,对移民的敌意并不只是出于经济原因,还与近年来民粹主义和种族主义的抬头有关。

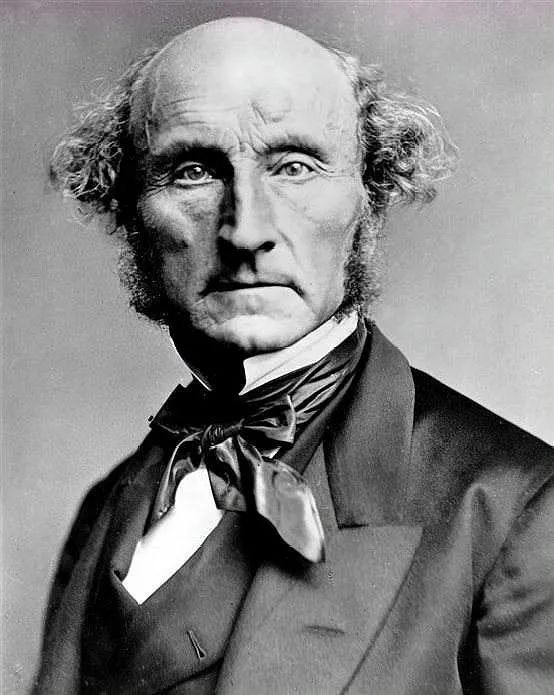

《英格兰中部》关于种族仇恨的讨论是从语言开始的。索菲喜欢在伦敦街头听路人说“法语、意大利语、德语、波兰语、乌尔都语、孟加拉语和一些她听不懂的语言”,她认为这种巴别塔似的语言混杂代表了一种自由、多元的环境(Middle:25)。但她的斯里兰卡裔朋友索汉告诉她,这种喧闹的背后也有无声的种族歧视。索汉在英国的大学里学英国文学,对语言十分敏感。他认为英国人表面上宽容,实质上是“政治正确”让他们把对少数族群的仇恨藏在了心里:“每天都能碰到毫不宽容的人,也许是商店的员工,也许是街上的路人。他们可能不冲你说难听的话,但你能从他们的眼神中、从他们待你的整个方式中看得出来,他们是想说点什么。没错,他们想对你说那些不让说的话,或者直接对你说滚回你自己的国家去,也不管你是哪里来的。但他们知道不能这么说。”(Middle:30-31)反过来看,“政治正确”虽然没能从根本上消除对少数族群的偏见,却也有效地遏制了脱欧前英国的语言暴力。索菲的婆婆海伦娜就有这种暴力倾向。她是英国白人,认为“英国并不是一个自由的国家,而是一个专制国家”,政治正确是一种隐形的专制,压制了言论自由(Middle:218)。显然,她心目中的“言论自由”就是能够自由地说出索汉所说的那些不能说的话。七十多岁的海伦娜代表了英格兰中部的一种排外的声音。约翰·朱迪斯在《民粹主义大爆炸》中指出,英国反移民情绪的升温既有经济原因,也有文化原因,后者在土生土长的英国老年人中表现得尤为突出。海伦娜对移民的偏见就属于这种情况。她住在沃里克郡的一个小村庄里,离莎士比亚的故乡埃文河畔的斯特拉特福不远,北距伯明翰三十公里,是英格兰地理上的中心。乔治·艾略特曾深情地描绘过这片乡土的碧草蓝天、恬静闲适。但久居此地的海伦娜知道,这里“已经不再是从前的模样”,居民纷纷搬走,人气萧条,店铺关门,“没有了生气”(Middle:72)。村里只剩下一家商店,也“和以前不一样了,很难再到那里跟店员聊上几句。你都不知道他们现在说的是哪种语言”(Middle:74)。她把对乡村空心化的不满发泄到了新来的移民身上。给她做保洁的小时工是来自立陶宛的东欧女孩格雷特,格雷特不放心海伦娜一个人住,经常过来看望她,有时还给她带饭,海伦娜却怀疑格雷特别有用心(Middle:91)。她曾气愤地对索菲说:“哪儿来的不行,非得是立陶宛!你能想象得到吗?”(Middle:74)对移民的猜忌和敌意就像一堵高墙,阻隔了情感交流。一直关注全球化问题的安东尼·吉登斯也注意到,随着原住居民的搬离和移民的到来,人们在感到“自己的身份及社区精神”丧失的时候,很可能会把移民当成替罪羊。

(约翰·朱迪斯与《民粹主义大爆炸》,图片源自必应)

克里斯蒂安·肖在谈到脱欧文学时说:“脱欧并没有分裂英国,只是揭示了英国社会内部业已存在的分裂状态。”虽然这个论断也适用于英国早已存在的族群矛盾,但脱欧的确助长了乌合之众那种“狂暴而极端的情绪”,把厌恶变成了仇恨,不仅打破了政治正确设置的语言禁区,还加剧了种族主义的暴力倾向。《英格兰中部》中格雷特的遭遇就是后脱欧时代移民境遇的一个缩影。2018年2月某个周六的中午,格雷特到村里的小商店购物,当时店里只有四个人,除了两个店员,就是她和另外一个顾客。那个顾客是一个二十多岁的小青年,刚在酒吧喝了酒,又到店里来买啤酒。格雷特结账时,她妹妹打来了电话,她边结账边用母语跟妹妹聊了起来。她知道这么做不礼貌,平时也不会这么做,但这次是因为她和妹妹已经很久没有联系,心中有些担心,而那个小青年当时正在另一个柜台结账,她觉得并不妨碍别人,就没有挂断电话。不曾想那个小青年的银行卡刷不了,也没带现金,便和收银员吵了起来,最后没能买成啤酒。小青年随即把怒火发泄到了格雷特身上,走出店门后突然抓住她的胳膊,要求她挂掉电话,质问她说的是什么语言,并说“在这里就得说英语”,他不仅骂她是“波兰婊子”,还借题发挥,一个劲地抱怨“波兰人如何如何”,说“我们再也不用忍受你们这些人了”,接着不仅把她的电话抢过去,摔在地上拿脚猛踩,还冲她吐口水(Middle:386-387)。格雷特已经习惯了被人当成波兰人,也习惯了英国白人对少数族群的敌意,但因此受到暴力攻击还是第一次。

虽然这种暴力行为在英国并不多见,但对受害者来说却是最真实的伤害,这种伤害带来的痛苦并不会因为事情结束而消失。格雷特后来跟索菲说起这件事时,仍然“浑身颤抖”,一度说不出话来(Middle:387)。创伤会在记忆中发酵,导致心理学上说的“刺激泛化”,“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,即便筑起了心理防线,也随时可能会因为新刺激的出现而崩溃。《英格兰中部》还提供了一个镜像情节。本杰明的妹妹洛伊丝在伯明翰长大,马尔科姆是她的男友。1974年,有人在伯明翰的酒吧里放置了爱尔兰共和军的炸弹,造成二十多人死亡,马尔科姆就在其中。这给洛伊丝留下了心理阴影,让她四十多年一直不敢回伯明翰。2016年6月16日下午,距离公投还有一周的时候,洛伊丝在厨房里听着收音机写购物清单,准备买点东西去看望独自居住的父亲科林。收音机里突然播报了亲欧的女议员乔·考克斯在街头被支持脱欧的歹徒刺杀的消息(Middle:313)。这个消息让洛伊丝崩溃了,她又想起了“1974年11月的那个晚上”。格雷特的遭遇和洛伊丝的经历有很大的相似性:“日常生活被突如其来的暴力打碎了,变得毫无意义。”(Middle:314)洛伊丝的经历也让读者担心格雷特是否还会再次遭遇暴力侵害。

格雷特决定报警,但那个小青年开车走了,她没有记住车牌号,只好请目击者作证。事情发生时,海伦娜刚好走到商店门口,目睹了一切。次日上午,格雷特和丈夫来到海伦娜家,想请她出面作证,但海伦娜没有对这个为她服务了多年的女孩表示丝毫同情。格雷特虽然没有怨言,但我们不难体会她的心情,正如亚当·斯密所说:“对不幸者来说,最残酷的打击就是在他们诉说自己所受的灾难时显得无动于衷。对同伴的快乐显得无动于衷只是失礼而已,但在他们诉说困苦的时候我们摆出一副不感兴趣的神态,则是真正而粗野的残忍。”海伦娜非但拒绝作证,还建议格雷特和丈夫“回家去”,说这种事情迟早还会发生,“无法避免”(Middle:389)。格雷特一开始没有意识到海伦娜说的“回家”是要她回国,还以为是要她回她在村里租的房子。格雷特第一时间没有反应过来并不奇怪,因为在脱欧期间的英国,对移民和少数族裔说“go home”通常是在表达一种敌意(“滚回去”),她自然很难想象海伦娜会说出这个词。政治正确显然已经无法约束海伦娜对移民的敌意。更重要的是,格雷特选择报警是想寻求正义,而海伦娜拒绝作证,不仅仅是缺少同情心,更是阻断了正义之路。正义是社会赖以存在的基础,《英格兰中部》正是要透过海伦娜的行为反思后脱欧时代英国民众的情感问题如何影响了社会的维系。

四、《英格兰中部》:后脱欧时代英国的国民情感

在后脱欧时代的英国,对移民、少数族裔和外国人的敌意显然已经成了一种具有传染性的情绪。格雷特的丈夫意识到:“自从公投以后,我们就感觉到,我们俩都感觉到了,人们——某些人——在跟我们说话的时候语气多少有了些不同。他们在听我们说话的时候,即便我们说的是英语,他们看我们的眼神也有了些不同。”(Middle:387-388)奈杰尔认为这都是卡梅伦留下的“烂摊子”:“人们在互掐。外国人在街上被吼,在公交车上遭到攻击,都在让他们滚回去。”(Middle:337)不只是科注意到了这个问题,史密斯也在《秋》中写道:“全国各地,人们都在威胁别人。全国各地,人们都在叫别人滚蛋。”(Autumn:60)她甚至还写到一群暴徒在街上高唱:“不列颠统治四海。我们先抓波兰人,再抓穆斯林,抓完吉普赛,就抓同性恋。”(Autumn:197)这种氛围让格雷特觉得继续待在英国压力很大,她和丈夫决定离开英国:“并不是我们不喜欢英国了,而是……我们觉得,现在在别的国家,我们的日子可能会更轻松些。”(Middle:391)不仅格雷特一家离开了英国,土生土长的本杰明和洛伊丝兄妹也在英国正式脱欧前移居到了欧洲大陆。他们都用逃离的方式表达了对英国社会的不满和失望。科本人也在公投之后表示:“我对自己国家的理解比以前更深刻了一点……但我对它的爱却少了很多。”

后脱欧时代的英国社会为什么会变得如此不宽容,任由戾气肆虐?这是贯穿《英格兰中部》的核心问题。小说借推特上的一句话暗示了民粹主义的影响:“对于享有特权的人来说,平等就意味着退步。懂得了这一点,就能看懂当下民粹主义的很多主张。”(Middle:145)20世纪下半叶西方的“权利革命”让少数族裔等弱势群体获得了更多的平等权利,却让很多白人感觉自己的地位在下降,觉得自己反倒成了受压迫的少数族群。索菲的丈夫伊恩有一次升职的机会,他认为非他莫属,结果却给了一位亚裔女同事。小说中的很多人都替伊恩打抱不平,认为是政治正确让少数群体抢走了本属于白人的机会:“如果你是少数群体,那就好了。黑人、亚洲人、穆斯林、同性恋,请直接到前面来插队。”(Middle:170)虽然“政治正确”已经成了一个饱受争议的概念,但它的核心仍然是避免“对边缘群体使用冒犯性的语言,表达暗含偏见的态度,做出侮辱性的举动”。斯蒂芬·平克也把政治正确看作是“权利革命”留下的遗产,它在文化中形成的禁忌会让人们越来越无法容忍任何形式的暴力。从海伦娜等人的做法不难看出,英国脱欧期间的种族主义和排外情绪已经挣脱了政治正确的束缚,带有了明显的暴力倾向。

在科看来,以海伦娜为代表的狭隘心态不仅会加剧英国的族群冲突,也会在英国白人内部造成分裂。海伦娜把索菲比作“纯种的英国玫瑰”(Middle:77),跟她提起了伊诺克·鲍威尔在20世纪60年代发表的《血河》(“Rivers of Blood”)演讲(Middle:92)。鲍威尔认为,进入英国的移民数量太多,会导致人口比例发生变化,有色人种将最终取代白人,不同种族之间会在大街上暴力对抗。长期以来,这个演讲在政治正确的背景下已经成了一个禁忌话题,所以当索菲听到海伦娜提起这个话题时会感到震惊,突然意识到:“索菲(以及所有像她这样的人)和海伦娜(以及所有像她那样的人),虽然在这个国家里肩并肩地生活在一起,却又生活在不同的世界之中。一堵无法穿透的高墙隔断了这些世界。这堵高墙是由恐惧和怀疑构成的,其中或许还有一丝最有英国特色的羞耻和尴尬。”(Middle:92)显然,政治正确虽然在一定程度上限制了语言暴力,却没能拆除人们心中这堵种族主义的高墙。

(约翰·斯图亚特·穆勒,图片源自必应)

这堵高墙和《秋》中的围栏、《运河》中的薄纱相似,不仅存在于社会生活之中,也存在于人们心中,把一个共同体分裂成了“我们”和“他们”、本国人和外国人、白人和少数族裔、邻人和敌人。脱欧让这堵高墙暴露了出来,但它显然没有随着脱欧成为“过去式”而消失。2020年新冠肺炎疫情爆发后,部分英国民众的排华情绪也印证了这一点。推倒一堵墙不难,难的是拆掉心中的墙。《英格兰中部》想要表达的核心主题就是打破狭隘的“种族、宗教、国籍”(Middle:349)的藩篱,在英国人心中重新唤起约翰·斯图亚特·穆勒在19世纪所说的那种“同情而非憎恨、团结而非分裂”的情感,使英国成为一个真正宽容、友善、自由的社会。从这个意义上说,《英格兰中部》绝不仅仅是一部描写脱欧的小说。

(原文载《外国文学动态研究》2021年第6期,“专题·文学中的英国与欧盟”,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:时 安

回 顾

点击图片,进入微店订阅

投稿邮箱

wgwxdt@aliyun.com