动态研究 | 俄侨期刊《现代纪事》的俄罗斯文化共同体建构意识

王时玉 华东师范大学外语学院博士研究生,主要研究领域为俄罗斯域外文学。

内容提要 《现代纪事》是20世纪俄罗斯域外文化史上最著名的大型俄语期刊,也是这一时期俄罗斯文学艺术的“庇护人”。作为俄侨民族意识的“建构主体”,《现代纪事》刻画了具有双重意蕴的俄罗斯文化共同体面貌。一方面,该杂志以域外文化中心巴黎为轴心,聚集流亡他乡的俄侨知识分子,共同形塑俄罗斯域外文化现象;另一方面,它构建了基于整体家国观、世界观和俄罗斯文学观的连接本土和域外的文化共同体。此外,《现代纪事》的民族意识建构也为协调当下俄罗斯与原苏联加盟国之间的关系提供了参考。

关键词 《现代记事》 俄侨 民族意识 共同体 文化根基

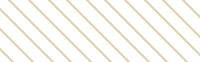

《现代纪事》(Современные записки,1920—1940)是20世纪俄罗斯第一浪潮移民阿夫克森齐耶夫(Н. Авксентьев)、冯达明斯基(И. Фондаминский)、维什尼亚克(М. Вишняк)、古科夫斯基(А. Гуковский)、鲁德涅夫(В. Руднев)于域外文化中心巴黎创办的大型俄语期刊,它既“效力于俄罗斯文化”,又“代表俄罗斯知识分子意识”,还继承了19世纪俄国经典杂志《现代人》和《祖国纪事》的民主主义立场和现实主义传统。《现代纪事》被誉为“俄国期刊史上最好的杂志”,因为它既是“俄侨最具影响力且最长寿的期刊”,也是一部“俄罗斯流亡史或这段历史中最有趣的一页”,更是“俄罗斯世界统一的象征”。

(《现代纪事》,图片源自Yandex)

20世纪俄国新旧政体更替之际,大批本土知识分子和难民流亡国外,形成了与境内平行存在的“微型俄罗斯”。彼时,域外俄罗斯人处境艰难:对于异国而言,他们是不速之客;而对祖国来说,他们是持不同政见者或反叛者。这种两难境地促使俄侨文化精英想方设法突破欧洲文化霸权和苏联意识形态的挤压,“在不同程度上与祖国建立联系,强调域外与本土文化的共同性”。尽管如此,当时的“微型俄罗斯”更像是一个松散的“文化体系”。不过,“俄侨有意识地聚集自己散落在世界各地的同胞,保存和发展他们的自我意识。报纸、杂志、书籍等印刷语言是最有效且实际上是实现这些目的的唯一手段”。于是,俄侨为保存母语、俄罗斯文化等民族意识载体推动了域外俄语期刊业的繁荣。据《现代纪事》统计,仅1925年间域外就有364种俄语出版物问世,反过来,“俄语的出版和传播帮助了侨民继续创作活动,并促进了他们精神和文化生活的发展”。这其中,“大型期刊”《现代纪事》因其彰显了建构俄罗斯文化共同体的旨趣而备受瞩目。作为见证和记录俄侨“第一浪潮”潮起潮落的活化石,《现代纪事》通过“海纳百川”和“求同存异”的编辑方针,成为了“几乎所有著名俄罗斯流亡知识分子的聚集中心”,由此在域外打造了独具一格的俄罗斯文化方舟。不仅如此,杂志还将建构俄罗斯文化共同体的美好愿景从域外扩展至本土:从他乡回望故乡,从现在连接过去,从分裂走向融合。本文将具体呈现《现代纪事》作为“建构的主体”如何将流散的侨民之心联结起来,形成一个统一的“向心力”,也就是“俄罗斯民族意识”,从而为完整的俄罗斯文化共同体的形成奠定基础。

由于俄罗斯文化的文学中心主义特性,作家在俄侨精神遗产中的地位不容忽视,他们是俄侨民族意识的代言人。从19世纪俄国文学的黄金时代开始,伴随着庄园神话的生成和发展,俄罗斯人对祖国的理解发生了转变,“正是在这一阶段新的祖国认同感诞生了。从前将祖国看成专制国家的认识让位于更亲密的祖国形象,它体现为具备家庭的舒适、拥有美好和大自然独特魅力的一个家园小角落”。十月革命彻底消解了这一神话,流亡他乡的俄侨将逝去的“祖国”和被摧毁的“贵族之家”等量齐观。于是,在杂志作家笔下,家与国被整合为一个密不可分的整体。他们对家国的书写,既是个体失去家国的哀歌,也是民族共同体遭受创伤时的悲鸣。

杂志作家笔下的家国书写映射了俄侨自我意识的转变。一方面,1930年之前,大多数俄侨都坚信会迅速返回祖国,“老一辈”作家布宁、扎伊采夫、什梅廖夫等人倾向回忆往昔,他们对逝去的俄罗斯的追忆既是域外文化系统的基石,又是保持民族认同的有效途径之一。布宁是当之无愧的民族作家,他刊发的作品几乎都是对历史、家园、祖国的真实写照。作家将展现短暂而徒劳的个人存在悲剧的《阿尔谢尼耶夫的一生》(Жизнь Арсеньева,1928,№34,35,37,40,52,53)置于国家和人民生活的图景之中,他“以惊人的力量将一连串的俄罗斯人——农民、孩子、乞丐、破产地主、牲口贩子、大学生、疯子、艺术家、可爱的女人——描绘得栩栩如生”,其极具民族意识和爱国情怀的创作复现了艺术家涅斯捷罗夫(М. В. Нестеров)的画作《神圣罗斯》(“Святая Русь”)和《在罗斯》(“На Руси”)。扎伊采夫的长篇小说《格列勃的旅程》(Путешествие Глеба,1936,№60,62,67,69,70)则叙述了艺术家如何在域外寻找心目中代表永恒俄罗斯的“应许之地”。在这一旅程中,“他、丽莎、母亲、父亲、莫斯科、俄罗斯都在平稳前行……”在支离破碎的时代,主人公和作者从“至高无上、创造万物的永恒力量”中获得对上帝的信仰,在宗教层面实现精神还乡。此外,什梅廖夫的小说《从莫斯科来的奶娘》(Няня из Москвы,1934,№55-57)刻画了象征着俄罗斯及其文化的奶娘形象,他“在距离俄罗斯千里之外热情地讴歌祖国。他对祖先的土地充满了爱、希望和悲伤。现在他的唯一目标是……向世界讲述他最后的记忆遗产”。

(《阿尔谢尼耶夫的一生》,图片源自Yandex)

另一方面,随着俄侨返回祖国的希望逐渐变得渺茫,讲述侨民异域生活的作品陆续出现在杂志上,年轻女作家别尔别罗娃(Н. Берберова)的小说《最后的和最初的》(Последние и первые,1930,№43-44)是其中的早期代表作品。小说主人公伊利亚·戈尔巴托夫在保留民族文化传统的基础上适应新环境,他将自己的家搬到法国南部的普罗旺斯从事农业生产。这种回归“根基”的做法反映了作家在异域发扬本土文化精神来守望故土和重建家园的心灵诉求。另外,《现代纪事》还建构了“自我与他者”的写作模式,通过批判他者(异乡),区分了他者和自我(祖国),而在区分他者的同时,又以共同的历史文化记忆重构家国意识,最终实现通过他者认识自己、通过他乡了解故乡、通过法国领悟俄罗斯的目的。扎伊采夫的小说《帕西的家》(Дом в Пасси,1933,№51-54)塑造了“俄侨在巴黎的缩影”。作家不喜欢“循规蹈矩的欧洲人”,在他看来,俄罗斯人即便处于贫困之中仍不忘追求神性,巴黎被作家称为“人类沙漠”“标准巴黎人”的精致王国。与小说中其他为融入巴黎生活而抛弃自己民族身份的人物相比,深受修道士梅利希谢杰克影响的退役将军维什涅夫斯基无法置身于缺乏信仰的巴黎,最终在俄罗斯的修道院中得到灵魂的复归。在扎伊采夫看来,俄罗斯流亡者可以通过回归东正教来保持其民族和文化特征。在加兹达诺夫的自传体小说《夜路》(Ночные дороги,1939,№69-70)中,欧洲城市的死气沉沉与生机勃勃的俄罗斯灵魂形成鲜明的对比,小说中的“他者”(巴黎)实际上代表了死者的世界,是寄托俄侨灵魂的坟墓,而“自我”(俄罗斯)则是人世。“夜晚的道路”是指通往另一个世界的道路,那里既没有生者的位置,也不可返回,同时寓意着俄侨个人命运与人生之路的凄凉和无奈。

(别尔别罗娃与《最后的和最初的》,图片源自Yandex)

《现代纪事》笔下的家国共同体成为“俄罗斯的昨天和明天的生动联系”(№58:440),他们从内部理解祖国,并赋予其特殊的精神含义。“对于俄罗斯人来说……俄罗斯是一个精神实在,一个我们崇拜的圣地。”同时,俄侨文化精英也开始反思遗失这一圣地的原因,因为无论是普罗旺斯的农民社区、巴黎的“俄罗斯之家”,还是传统的俄罗斯文化和宗教的精神空间等异域文化环境中的“俄罗斯世界”,都无法与真正的祖国相提并论。

“俄罗斯理念就潜伏在文艺批评的形式下,俄罗斯的政论批评家们一直大力宣传完整性的世界观,一直把真理和正义结合为一体,一直担任的是生活的教师。”域外俄罗斯人出于寻根式的心理去追溯刚刚过去的历史,于是,困扰19世纪俄国社会的“谁之罪”和“怎么办”两大问题在20世纪以新的面貌延续到域外。为了帮助俄侨重构价值观和保存俄罗斯属性,《现代纪事》尝试给出自己的答案。

在“谁之罪”这一问题域中,杂志学者探究了俄国革命的原因。一方面,他们将革命的发生归因于俄罗斯民族性格的消极特征,例如斯捷蓬(Ф. Степун)在《俄罗斯随想》中将十月革命视为一场疯狂的封神仪式,革命之所以轻松取胜是因为俄罗斯人“可怕的、世袭的盲从”。在费多托夫(Г. Федотов)看来,一战不仅使俄国精疲力竭,而且刺激了俄国人民的消极情绪,“文化复兴已经无法撼动他的心……”。另一方面,东正教信仰的削弱加速了革命的发生。伊林(И. Ильин)指出,“俄罗斯有机和神圣传统”的丧失、“道德品质”的不稳定、过度的“政治大无畏精神”等是引发革命的深层原因。弗兰克(С. Франк)也强调,彼得一世的改革使生活中的宗教根基逐渐消亡,新的欧洲理性主义分裂了社会并为无神论革命激进主义奠定了基础。从今天来看,俄国革命的发生具有其必然性,它既是俄国“历史的内在启示”,也是俄国人民的自然选择。

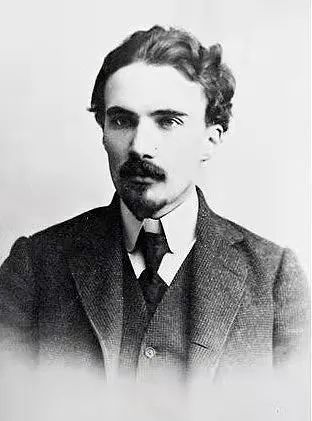

(斯捷蓬与费多托夫,图片源自Yandex)

由上观之,杂志学者们普遍认为,革命暴露了“民族意识的缺失”,如费多托夫指出的,俄国之名被“苏联”“东欧人民联盟”“欧亚大陆”等缺少俄罗斯民族传统的地理名称所代替,“俄国被看成一个国家沙漠,一个有希望建立国家乌托邦的地区”。不仅如此,革命还分裂了民族意识中的基督教灵魂,“革命在人们的意识中留下了深刻的裂痕,即使经过几代人,这种裂痕可能也不会愈合。这个裂缝和彼得切开的一样,只是现在不同了,不是沿着阶级线,而是沿着人体从上到下将其截断”。由此,杂志学者认为巩固民族意识是解答“怎么办”这一问题的最佳答案。其中,文化是建构民族意识的重要途径,“民族和国家的存在只能由他们创造的文化来证明”。而母语是民族文化最重要的组成部分,“存在没有工业的、音乐的、国家的民族和文化,但没有语言的文化不存在”。坚持用母语创作也是多数俄侨作家表达民族自我意识和维护本民族身份的自觉选择。因此,《现代纪事》积极保持俄语这一母语在域外的延续性,其俄语刊印的坚持也是对俄侨民族意识的凝聚和巩固。

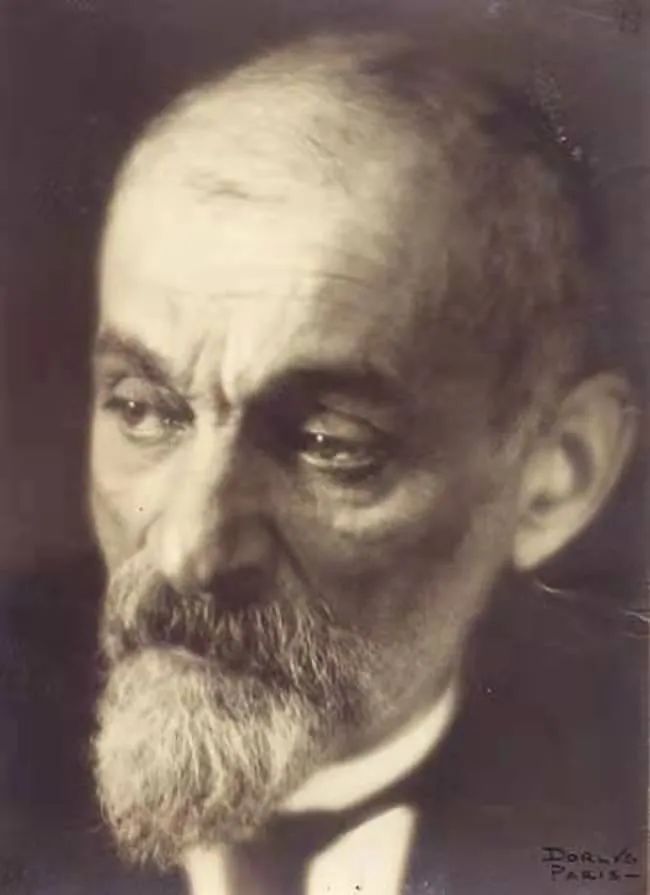

在延续母语的基础上,杂志还通过传承俄国文学经典来保存俄罗斯文化根基。1937年普希金逝世一百周年纪念日成为“微型俄罗斯”历史上最宏大的庆祝活动之一。《现代纪事》第63、64期为诗人开辟专栏,杂志作者从不同角度对普希金予以新的评价,不吝溢美之词:“普希金是俄国知识分子之父”,“普希金是全民族特征的最高表达”,普希金是“自由的自然力量”的歌者,等等。此外,杂志学者还重新阐释了托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基等经典作家的个性及作品。吉皮乌斯说,托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基“就像我们生活的一部分,与我们血肉相连。而现在,在这没有故土和躯壳的地方,这种感觉对我们来说尤为强烈”。舍斯托夫、盖森(С. Гессен)、施勒策尔(Б. Шлецер)等人通过分析《地下室手记》《卡拉马佐夫兄弟》等作品,塑造了具备哲学家和思想家双重面貌的陀氏形象。而舍斯托夫、马克拉柯夫(В. Маклаков)、毕策利(П. Бицилли)等人则将世界级思想家托尔斯泰最后的作品称之为“死亡启示录”。《现代纪事》通过回顾经典的方式延续了民族认同,因为经典文化遗产对于“这些失去祖国的人而言是最后的家园,其中包括俄罗斯的过去和未来”。

(舍斯托夫与马克拉柯夫,图片源自Yandex)

此外,《现代纪事》还强调民族自我意识中的宗教性。杂志学者认为“微型俄罗斯”只有通过东正教信仰才能继承革命前俄国的精神传统,因为俄罗斯文化最初且一直是具有宗教性的:“东正教形成了道德和法制观念的基本原则,在俄罗斯人身上培养了牺牲、服务和忠诚的精神。有关灵魂不朽的东正教教义为俄罗斯军队提供了无畏、顺从和战胜一切的所有精神源泉。东正教修道院文化为俄罗斯史学奠定了基础。俄罗斯艺术起源于东正教信仰,吸收了它的精神——心灵洞察、祈祷激情、自由的真诚和精神责任。”要知道,就连杂志上曾经追随辩证唯物主义和反对教会特权运动的社会主义者也视东正教为实现社会主义理想不可缺少的要素,“社会主义不仅包括社会经济改革,还要求道德革新。不是生产应该为社会主义做好准备,在实现它之前灵魂应该成熟”。他们还将“爱国”视为一种特别的宗教体验,认为东正教不仅是“俄国拯救和真正新生”的精神指向,更是俄罗斯文化共同体的重要粘合剂。

综上所述,俄侨学者们认为,革命等历史事件暴露了俄罗斯民族意识的危机,必须“在俄罗斯自身、在她的灵魂深处发掘勇敢、个性形成的因素,继而掌控自己民族的自发力量”,这其中民族文化和宗教的力量最为强大。杂志正是借助于这两股力量建构了自觉融入文化共同体的俄侨世界观,帮助经受种种社会变革的俄罗斯人在时代喧嚣中继续前行,给予他们抵抗异化的精神支柱。随着苏联政权的建立,《现代纪事》开始有意识地发掘形成于不同意识形态下的俄罗斯本土与域外文化的联系与区别,这其中,被历史分割的两股俄罗斯文学成为杂志批评家关注的重要课题之一。

20世纪20年代末,俄罗斯本土与域外知识分子的交流基本中断,但《现代纪事》仍通过各种渠道全方位给域外读者提供本土信息。其中,杂志批评家在评点俄罗斯域外文学的同时,对俄罗斯本土文学的关注也贯穿始终,从而绘制了一幅特殊的俄罗斯文学图景。他们对这一时期本土与域外文学的评述,体现出这两股文学创作的一些共同主题和倾向。

首先,悲剧是连接两股文学的基石,大部分本土和域外作家的作品都涉及了革命战争主题。萨佐诺娃(Ю. Сазонова)指出,“几乎所有的苏联作家都是战争和杀戮的见证者”。在她看来,苏联作家利别金斯基(Ю. Либединский)的《政委们》(Комиссары)、阿列克谢耶夫(М. Алексеев)的《布尔什维克们》(Большевики)、法捷耶夫的小说《毁灭》(Разгром)都充斥着无意识和狂欢的革命场景。采特林(М. Цетлин)在分析苏联文学团体“谢拉皮翁兄弟”时强调,“革命和战争代之艰难的考验给予了他们宝贵的经验:他们去过地狱。他们大多数急于使用这些稀有且沉重的体验”。他认为,维·伊万诺夫的《孩子》(Дите)和叶赛宁的《安娜·斯涅金娜》(Анна Снегина)是刻画人类斗争和死亡细节的时代悲剧。不言而喻,这一主题更是域外作家挥之不去的阴霾。阿达莫维奇(Г. Адамович)在评论库兹列佐娃的《最后一部小说》(Последняя повесть)时写道:“这段简单的历史如此‘动人’,以至于她每一个单词背后都呈现了某种比克里米亚、革命和逃亡更为深远的东西。”列米佐夫的小说《被掀动的罗斯》(Взвихренная Русь)“诞生于革命并成为她的纪念碑。这是很多人都经历过,但很少人可以证实的噩梦记录”。

其次,本土和域外作家都刻画了被时代悲剧摧残的小人物形象。列米佐夫笔下“在宏大历史中匍匐的小人物犹如在山溪中转动的木屑。一个人执着于生活、跌落、摔倒、匍匐、又崩溃……”;高尔察克(В. Корсак)笔下被德军俘虏的年轻军官孤零零地在“一群同样孤独的人中,因为唯一的人类联系已经没有了,她被遗忘和摧毁了,她比她的承载者死得更早”;列昂诺夫(Л. Леонов)笔下“聚集了被动牺牲或是被动陶醉”的小人物;在什克洛夫斯基(В. Шкловский)那里,人“只是革命高潮中的一小块冰”;奥楚普(Н. Оцуп)的小说《贝阿特丽采在地狱》(Беатриче в аду)中的人“是侨民情绪的承载者”,但地狱并非但丁式的,而是建立在“虚伪”和“互相不尊重”基础上的蒙帕纳斯侨民式的;在帕斯捷尔纳克(Б.Пастернак)笔下,人“只有躯壳,他的灵魂并非个人的,而是外部印象交叉的几何轨迹”;西林的小说主人公是“漫无目的地生活在铁路通道里的移民流浪者……他由于忧郁而徘徊,因无意义而胡作非为,他内心空虚”。绝望、疏离、沮丧是这一时期文学主人公的基本特点,消极和精神空虚的人物形象是当时社会和时代变异悲剧下作家压抑心理的证据。

再次,俄侨与本土作家对上帝都产生了不同以往的理解。宗教信仰的威名在域外“年轻一代”面前遭受了不可避免的衰落,因为他们质疑上帝的不作为,在残酷的历史变革中没有庇护侨民,例如巴库琳娜(Е. Бакунина)的小说《肉体》(Тело)中的女主人公向上帝申诉:“死亡,死亡,死亡,无论是陆地和海洋,还是天空和大地。没人可祈祷。”就连布宁的抒情诗也呈现了上帝的袖手旁观:“整个世界都沉默了——为何,/至于人世的上帝,上帝一直与他同在。”同时,意识形态等因素不仅削弱了本土作家的宗教性,甚至激起了他们的反宗教意识。在卡维林的小说《火灾》(Огонь)中世界亦是冷冰冰的:“冷酷的严寒和黑洞洞的无法穿透的黑暗笼罩着我们……天使们在哪?上帝在哪?他们不在这。寒冷。冰。沉默。火灾。死亡。”勃洛克的抒情诗《他就是基督——身披锁链和玫瑰》(“Вот он- Христос- В цепях и розах”)中“基督的形象与‘贫乏的自然轮廓’融为一体……失去最后的神性标志的基督化身为诗人的同貌人。受屈辱的面容变得可怜,就连受难的十字架也毫无希望。”叶赛宁的长诗《伊诺尼亚》(“Инония”)更是“反基督”和“亵渎神灵”的产物,其中的基督“受难只能以悲剧告终……”。可以说,“极度暗淡且忧伤的”宗教性揭示了俄罗斯人的信仰危机,历史浪潮推翻了原有的价值观,个体生命成了无源之水,无本之木。

(叶赛宁与勃洛克,图片源自Yandex)

最后,在经受了时代浩劫、人与世界关系的分崩离析以及信仰缺失的情况下,祖国成为本土和域外俄罗斯作家永恒的歌颂对象和慰藉。费多托夫指出,勃洛克在组诗《库里科夫原野》(“На поле Куликовом”)中称“俄罗斯是他最初借美妇人之名歌唱的化身之一。俄罗斯是纯洁女性的真实化身……不是因为俄罗斯形象诱惑了他,而是没有俄罗斯他不能存活。”“对祖国大地的热爱是叶赛宁早期诗歌的基础……对他而言,祖国就是淹没于那些田野与森林的自己家乡。”对于俄侨而言,祖国“既是家,也是远方,是门槛,也是道路……”。莫丘尔斯基(К. В. Мочульский)在评论《湖上奇迹》(Чудо на озере)时写道:“奥索尔金温柔虔诚地臣服于蕴含俄罗斯大地气息的美纹桦木的首饰盒:‘我爱你,生我的故土,我承认你是我最伟大的女神。’”《乡村》《苏霍多尔》《阿尔谢尼耶夫的一生》等作品也使布宁成为真正的“俄罗斯土壤作家”。此外,什梅廖夫的《俄罗斯短篇小说集》“传来对故土压抑且苦痛的思念,……当将他从出生的土壤中剥离之时,命运便无法更加强烈且残酷地取笑他了。”无论是满目疮痍,还是繁荣昌盛,对于域外俄侨而言,祖国都是不灭的灯塔,始终指引并照亮着游子的归途。

诚如斯捷蓬所言:“我们不是那些想要在苏维埃俄罗斯文学和俄侨文学之间划出不可跨越鸿沟的人。不管怎样,俄罗斯文学依然作为一个统一的整体而存在,只是按照不同的方式寻找问题的答案,从不同侧面反映着同一个悲剧。”在共同的文化传统和历史命运召唤下,20世纪初的俄国革命、战争、人的命运等问题引发了本土和域外作家的共同关注,从今天来看,是双方携手共同绘制出了这一时期俄罗斯文学和历史的完整图景。

时至今日,20世纪具有世界意义的俄罗斯流亡现象早已随风飘逝,“第一浪潮”曾经闪耀一时的杰出人物也化为历史尘埃。不过,他们留下的艺术作品、新闻报刊等文化遗产仍使其审美意识和理想信念有迹可循。二十年间,他们在文学、艺术、美学等领域创造了可以与俄国历史上“黄金时代”“白银时代”相媲美的文化景观。我们不禁要问,是怎样的精神和信念支撑他们不忘初心?笔者认为,这是一种流淌于他们血液中的“俄罗斯理念”,其中保有了俄罗斯知识分子的殉道精神、拯救意识和人文关怀。俄罗斯诗人叶夫图申科(Евгений Евтушенко)曾说,“在俄国,诗人不仅是诗人”,其实在俄国,期刊也不仅是期刊。《现代纪事》便是这一理念在文化领域的代表性宣言之一。《现代纪事》不只是承载文学作品、政论批评、时事新闻等内容的容器,它背后承载着构建俄罗斯文化共同体的乌托邦理想:俄罗斯域外文化和本土文化是统一于伟大的俄罗斯文化的两个不可分割的部分。回归当下的政治语境,苏联解体之后的俄罗斯与曾经的加盟国之间的关系类似于20世纪俄罗斯本土与域外,当年的俄侨提出了将建构民族意识作为凝聚离散个体向心力的方案,同理,原苏联各加盟国从整个斯拉夫民族与文化角度出发挖掘团结与和平共处的因素具有现实意义,从而也不会再有果戈理是俄罗斯作家还是乌克兰作家的无谓争论。

(原文载《外国文学动态研究》2022年第3期,“动态研究”专栏,责任编辑苏玲,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:时 安

往期回顾

点击封面或阅读原文,进入微店订阅