理论前沿 | 从《瓦尔特·罗利爵士》到《文艺复兴自我塑形》:格林布拉特的自我塑形观

内容提要 斯蒂芬·格林布拉特的自我塑形指的是个体对身份和自我展开的自觉建构。在格林布拉特看来,16世纪的英国见证了自我意识的诞生。然而,格林布拉特笔下的自我并不能自由自主地塑形自己的身份。相反,自我总是被教会、世俗权力以及其他权威和意识形态力量所塑造。但是,这并不意味着个体真正的自由和自主是完全不可能的。在格林布拉特看来,借助“权力的即兴运作”,个体可以通过挪用主导性意识形态来达到自己的目的。而这正是格林布拉特的自我塑形为主体的能动性留出的有限而弥足珍贵的空间。

关键词 格林布拉特 自我塑形 即兴运作

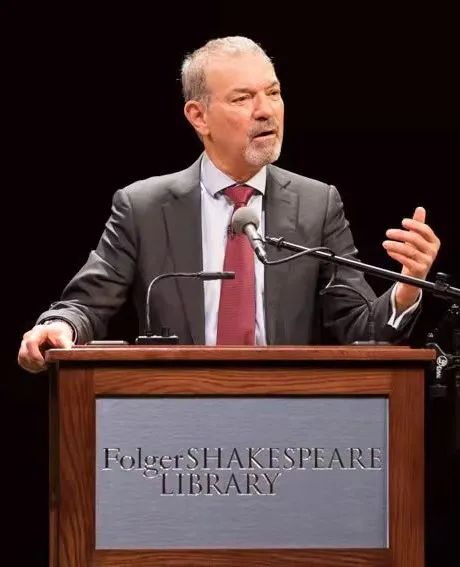

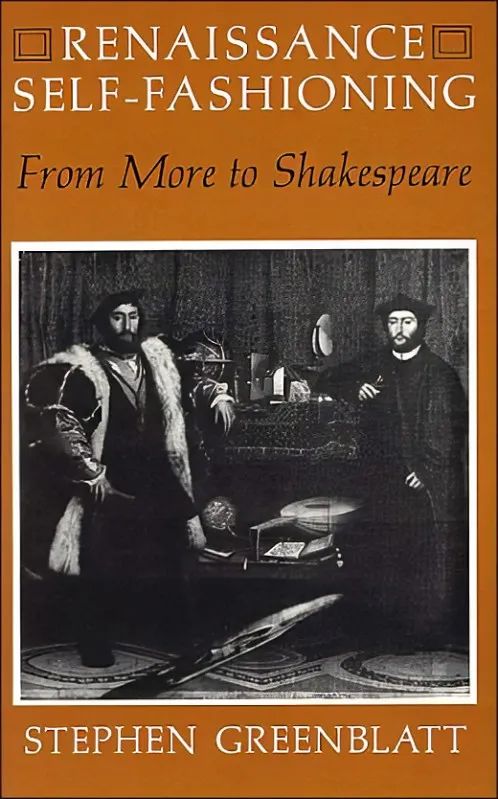

斯蒂芬·格林布拉特(Stephen Greenblatt,1943—)是美国著名的莎士比亚研究专家,也是新历史主义批评(New Historicism)的开创者。1982年,格林布拉特在受邀编辑一组研究文艺复兴时期文学的论文时匆忙提出了“新历史主义”这一概念,“新历史主义”一词就此落地生根。然而,早在两年前出版的《文艺复兴自我塑形:从莫尔到莎士比亚》(Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare,以下简称《文艺复兴自我塑形》)一书中,格林布拉特就已经在实践着他的新历史主义批评(尽管在此书中格林布拉特称自己所实践的是一种文化诗学)。在这部奠定其学术地位的专论中,格林布拉特以莫尔、廷代尔、魏阿特、斯宾塞、马洛和莎士比亚这六位文艺复兴时期的作家为例,细致解析了文艺复兴时期个体自我塑形时所采取的策略和手段,以及在此过程中所面临的压力和挑战。此外,格林布拉特在《文艺复兴自我塑形》中并不仅仅阐释了这六位作家自我塑形的过程,而且还经此对文艺复兴时期英国的意识形态状况进行了细致的摹写和宏观的重构。那么,什么是塑形?自我的塑形和意识形态权威之间存在怎样的关系?自我的塑形在面临诸如教会、王权等外在的意识形态力量时会如何应付挑战和化解压力?格林布拉特在这部专论中塑造了怎样的文艺复兴时期?自我塑形概念之于格林布拉特的新历史主义批评实践具有怎样的意义?下文将尝试对以上问题进行初步的探讨。

(格林布拉特和《文艺复兴自我塑形:从莫尔到莎士比亚》,图片源自Yandex)

自我塑形(self-fashioning)是格林布拉特众多术语中最深入人心的一个。美国文化批评家布鲁思·鲍厄曾指出,自我塑形的概念风靡一时,连维基百科都为之设立了词条:所谓“自我塑形”是指“按照一套社会可以接受的标准来建构自身身份和社会形象的过程”。自我塑形的结果包括“一种独有的个性,一种特别的对世界言说的方式以及一种一以贯之的感知模式和行为模式”。不难看出,格林布拉特的自我塑形至少有两层含义:第一,个体是与众不同的,独一无二的,以自己的方式对世界言说;第二,个体的这种感知模式和行为模式是统一的,稳定的,存在某种意义上的规律性和必然性。在格林布拉特看来,这种自我塑形意识在16世纪的英国已经开始觉醒。

将自我视为个体有意识的角色表演,将身份视为个体自主的建构,这并不是格林布拉特在《文艺复兴自我塑形》中提出的新观点。早在瑞士历史学家雅各布·布克哈特(Jacob Burckhardt)的代表作《意大利文艺复兴文明史》(The Civilization of Renaissance in Italy)以及格林布拉特本人先前的论著《瓦尔特·罗利爵士:文艺复兴时期人物和他的角色》(Sir Walter Ralegh: The Renaissance Man and His Roles,以下简称《瓦尔特·罗利爵士》)中,文艺复兴时期自我的自主性和能动性就已经得到了凸显。在《意大利文艺复兴文明史》一书中,布克哈特视文艺复兴时期为完整独立的个体性的开端:

中世纪的人们只是将自己视为一个种族、民族、团体、家庭或群体中的一员,他们只有通过这些宽泛的范畴来意识到自己的存在。这种面纱最早在意大利随风而去,对国家以及此世的一切事物进行客观的对待和考量成为可能。同时,主观方面也被给予相应的强调而凸显出来;人成为一个精神上的个体,并把自己当作这样的个体。

布克哈特认为,在中世纪以及之前,人们只是把自己视为某个团体的成员和一部分,还没有自我和个体的意识。文艺复兴时期的意大利首次诞生了独立自由的个体。这些人能意识到自己的自主性和独立性,这就为个人的可变性和可塑性提供了条件和可能性。布克哈特的这种界定代表了学界对中世纪和文艺复兴时期的主流看法:中世纪是个人的主体性和能动性被无限压制的时代;与之相反,文艺复兴意味着对个体性和能动性的释放和张扬。正是在这个意义上,整个文艺复兴时期(包括地理大发现、宗教改革运动乃至神学领域的怀疑论倾向)意味着中世纪的对立面和现代性的开端。

(雅各布·布克哈特和《意大利文艺复兴文明史》,图片源自Yandex)

而在《瓦尔特·罗利爵士》一书中,格林布拉特正是将瓦尔特·罗利爵士重构成了一个善于将自己的人生和自我打造成自主的戏剧表演及表演者的人。“他将罗利呈现为充满戏剧感和个体感的自我意识的典型案例,而至少自从布克哈特以来,这种自我意识一直被认为是中世纪以后人们的标志性特点。”在格林布拉特看来,在文艺复兴时期,罗利爵士可以完全占有和自由支配自己的个性,随心所欲地塑造自己的角色,根据自己的好恶毫无压力地呈现自己的形象。而这种完整性、自由性和独立性正是文艺复兴时期社会面貌和文化实践的一大特点。在格林布拉特笔下的罗利爵士那里,整个世界就是一个庞大的戏剧舞台,每个人都在这个舞台上自由扮演自己的角色,人的一生的所有经历和片段都是个体塑造自我角色的原材料。个体可以对这些原材料添枝加叶、深度加工,甚至扭曲杜撰、无中生有,这一切都是为了将自我戏剧化,将人生艺术化,从而实现对个体自由和主体性最大限度的释放和张扬。依据格林布拉特,罗利爵士在被处决前发表了慷慨激昂的宣言。对此,格林布拉特评述道:

在罗利爵士的临终宣言中,他自始至终都在“操纵”自己人生中的一些片段来让自己呈现出自己渴望呈现的那种临终形象,正如历史剧作家会“操纵”编年史家笔下的历史事实来让它们与自己心目中的人物相一致。不但是临终宣言,就连整个处决场景都是一种精彩的修辞。罗利爵士勇敢地把握住这种修辞,利用它来对付下达处决命令的英国国王。

在格林布拉特看来,罗利爵士是一位自由而独立的艺术家,不仅是因为他创作出了优秀的文学艺术作品,更是因为他在人生的某些阶段(尤其是生命的最后时刻)通过艺术手法将自己的人生塑造为一部文学艺术作品。罗利爵士的塑造行为象征着个体自由和主体性的极致;只要他愿意,他可以根据具体的人生际遇和特定的历史语境将自己塑造成自己希望呈现的任何角色和任何艺术形象。就连他人生的最后一幕都被塑造成一种修辞:在人生的最后一刻,罗利爵士通过将自我艺术化和戏剧化的方式来表达对国王命令的对抗和挑战。

格林布拉特的《文艺复兴自我塑形》中的关键词“塑形”(fashioning)很容易让人误以为格林布拉特是要延续布克哈特在《意大利文艺复兴文明史》中的观点,走《瓦尔特·罗利爵士》的老路,格林布拉特本人的确也是那样规划和设计的。然而,在写作过程中,他的文学批评仿佛已经逃脱了书写者本人的掌控,在批评和分析的过程中不知不觉滑到了布克哈特的对立面:

格林布拉特不同于布克哈特的地方在于,前者意识到一种文化是如何强有力地规定和限制了生活在其中的个人的自我模式。显然,按照《文艺复兴自我塑形》后记的说法,格林布拉特一开始同布克哈特一样,认为“在该历史时期人类自主性在身份塑造中发挥了巨大作用”;但后来他越来越意识到个体选择是受到社会的种种限制的。

在《文艺复兴自我塑形》中,自我和个体性的确存在,自我也的确可以塑造自己的身份,但这种自我塑造的模式和方法是被特定历史时期的文化牢牢地设定好了的,自我塑造的合法空间不但极其有限,而且每时每刻都受到教权、王权、神学等体制和社会力量的碾压和抑制。换言之,《文艺复兴自我塑形》中的自我塑形,与其说是自我的塑形,不如说是自我的被塑形。如果说在《瓦尔特·罗利爵士》一书中,个人的角色和戏剧性意味着个体的独立和自由,在《文艺复兴自我塑形》中,它们则意味着对个体的压制和威胁。到这里,《文艺复兴自我塑形》已经离布克哈特和《瓦尔特·罗利爵士》很远了。

在格林布拉特的笔下,对文艺复兴时期的人物而言,“自由只是幻觉,权力才是唯一的真实”。任何颠覆和反抗都是在权力允许范围内的反抗,根本无法对体制和权力构成真正意义上的威胁。在《文艺复兴自我塑形》中,格林布拉特将克里斯托弗·马洛(Christopher Marlowe)描述成一个颠覆者和反抗者,但随即又说:

如果说文艺复兴时期正统思想的核心是一个庞大的重复体系,使各种规训范式在其中建立起来,也使人们逐渐学会了应该去渴望什么,应该去害怕什么,那么可以说,马洛式的反叛者们和怀疑主义者们其实一直扎根于这个正统思想之中:他们只是把规训范式颠倒过来,去拥抱那些被社会定义为邪恶的东西。这样一来,他们就认为自己和这个社会针锋相对了。而事实上,他们早已在无意识之中接受了这个社会的关键结构元素。问题的关键不在于人有没有不服从的能力,而在于每个社会都会生产出其特有的渴望和恐惧的模式,那些“反抗的英雄们”从来就没有远离这些模式。

在格林布拉特看来,文艺复兴时期的正统意识形态是一套依靠不断重复来发挥作用的庞大网络。上至王权和教权,下至人们渴望和害怕的对象,一切社会活动和文化实践似乎都是事先被规定好了的。任何人一旦出生,就被置于这种被规定好了的权力网络之中。任何人——包括那些所谓的异见者、反抗者或怀疑论者——只要身处这种庞大网络之中,就必然会被这种网络战胜和渗透,无法抽身而出。这些个人自认为可以挑战体制、颠覆权力,然而他们所做的一切,充其量只不过是把这种意识形态结构中的等级秩序颠倒了过来:支持这个社会排斥的东西,排斥这个社会拥护的东西。至于现存社会中正统意识形态的组成要素一点都没有减少。从这个意义上说,在布克哈特和罗利爵士那里大放异彩的“自我”,到了《文艺复兴自我塑形》这里,就变成了权力压制和打磨之后的产物。在外部权威和意识形态体系的威慑和压制之下,自我别无选择,不得不走向做作和虚伪,忸怩作态,假模假式,失去了人之为人的本真和人性。

在《文艺复兴自我塑形》的第一章,格林布拉特就呈现了面对权力的塑形时自我进行“表演”的众生相。在枢机主教沃西(Cardinal Wolsey)举行的一次宴会上,主教发表了一番高谈阔论之后,耐心等待在场的宾客们对他的发言加以赞扬。果然,参加宴会的宾客们都挖空心思,互不相让,希望自己的赞美之词能够花样翻新,别出心裁。一位无知的教士眼看自己再也想不出更好的词汇来恭维主教,竟然双手上举,抬头向天,眼望苍穹,泪流满面。按照格林布拉特的阐释,文艺复兴时期的人们都像这位教士一样紧张着、不安着,焦虑地围绕权力中心旋转。个体失去了塑造自我的能动性,彻底沦为被权力摆布和耍弄的玩偶。

在《文艺复兴自我塑形》中,格林布拉特详细考察了六位作家自我塑形的机制和得失。这样一来,文艺复兴时期的意识形态面貌也被大体勾勒了出来。在他笔下,文艺复兴时期是一个充满欺诈和虚伪、戏剧性和角色扮演的黑暗时代,同时也是一个充满幻想的时代:

人们为什么会相信那些根本无法给他们提供滋养或支撑的幻想呢?莫尔认为,其中一部分原因是权力作祟。权力的典型标志就是它能将一个人虚构的东西强加于这个世界之上:虚构越离谱,展现出来的权力就越让人印象深刻。自负的红衣主教或许已经疯狂,但他能迫使其他人也进入这种疯狂之中并强化这种疯狂。同样,一代人以前,理查三世明明是靠武力篡夺了王位,却非要假造出一套一请一让、再请才勉强接受王位的繁缛程序。

通过对托马斯·莫尔的自我塑形进行个案分析,格林布拉特管中窥豹,以点带面,在某种意义上对文艺复兴时期的社会面貌进行了重构:君主凭借其权力迫使臣民乃至整个世界接受某种虚构,而臣民若想生存,只能要么乐在其中,要么静静旁观。如同指鹿为马的秦二世时代和童话里穿“新衣”的皇帝治下,整个宫廷生活成为一出危机四伏的闹剧:一旦有人戳破真相,后果不堪设想。托马斯·莫尔虽然位高权重,但他终究不能随心所欲地张扬自己的个性,也不能独立自主地扮演自己的角色。他的角色扮演活动无时无刻不是处在王权和教权的限制之下。

尽管自我主动而自觉的塑形难免最终以被权力结构和意识形态体系塑形而告终,然而,在格林布拉特看来,个体终究不会放弃自我塑形的欲望。在《文艺复兴自我塑形》的“后记”部分,格林布拉特讲述了自己乘飞机从巴尔的摩到波士顿的经历:邻座坐着一位中年父亲,其子因病失语并萌生了轻生的念头;心急如焚的父亲希望格林布拉特帮助他练习唇语,他希望后者用唇语说出“我想去死”四个字;格林布拉特尝试着去“说”,却最终没能用唇语完成这四个字。格林布拉特选择用这则亲历事件为著作划上句号:

事实上,我在本书所讨论的所有16世纪的英国人都坚持人类主体和自我塑形,即便这意味着自我可能会被同化、被侵蚀甚至迷失。他们如何能不坚持呢?如果不坚持——不管是过去还是现在——会怎么样呢?我所讨论的文艺复兴时期的人物都明白:在我们的文化中,放弃自我塑形就等于放弃对自由的渴望;放弃对自我的执着掌控就意味着死亡,哪怕这里的“自我”被视为一种虚构。我之所以讲述在飞机上遭遇的这位心急如焚的父亲的故事,就是因为我想在本书的结尾证明:我强烈地希望维持一种幻觉——我是自己的身份的主要塑造者。

在格林布拉特看来,就书中所讨论的文艺复兴时期的人物而言,与其说他们在塑造自我,倒不如说他们分别被教会、《圣经》和世俗权力等体制所塑形。但即便如此,努力去争取对自我的塑形权仍是他们唯一的选择,因为放弃这种权利就意味着死亡。格林布拉特在飞机上之所以拒绝邻座中年父亲的要求,不是因为他担心对方是个杀人狂魔(一旦自己用唇语说出“我想去死”,对方就会让“死”变成现实),而是因为在他看来,一个人只能说出属于自己的台词,一个人的身份只能由自己自主地去建构。一旦讲出他人的台词,个体也就失去了身份和自我,这是任何个体都不能容忍和接受的。

在格林布拉特的新历史主义视野里,个体并不总是坐以待毙似地被权力所塑造,颠覆终究是可能的。《文艺复兴自我塑形》的最后一章标题为“权力的即兴运作”。自我先将他者的信仰视为一种虚构,而后让自己巧妙地“潜入”或者“寄生”在他者的这种虚构之中,用他者的逻辑讲述对自己有利的故事,从而实现自己的目的。格林布拉特将这种自我塑形模式称之为“权力的即兴运作”,并视莎士比亚悲剧《奥赛罗》(Othello)中的伊阿古(Iago)为即兴运作的高手。在《奥赛罗》第一幕第三场,奥赛罗的妻子苔丝狄蒙娜(Desdemona)表达了自己对丈夫的挚爱之情:

我因为爱这摩尔人,

所以愿意和他过共同的生活;

我的心灵

完全为他的高贵的德性所征服;

(莎士比亚和《奥赛罗》,图片源自Yandex)

作为一种批评实践,格林布拉特的新历史主义最擅长的操作就是“将默默无闻的(非文学)文本和经典的(文学)文本并置在一起”进行互文式解读,看看借助前者可以从后者中读出怎样的新意。一开始,读者往往不明白格林布拉特的葫芦里卖的是什么药,但当他兜个大圈子再落脚到文学文本解读,读者才恍然大悟:原来是这样。在“权力的即兴运作”一章中,格林布拉特也是如此。他从文艺复兴时期的众多宗教和神学文本中拈出一条基督教教义:情欲渴望必须是有节制的,哪怕是夫妻之间也是如此,夫妻之间过于炽热的情欲渴望和情欲行为可视为通奸。从这条教义出发去读苔丝狄蒙娜对奥赛罗的表白,格林布拉特品出了不一样的味道:苔丝狄蒙娜天真烂漫而又热情奔放,她对奥赛罗的爱情真挚而浓烈;然而作为一位正统的基督徒,奥赛罗深知情欲不可过度,渴望不可越界,因此,苔丝狄蒙娜的表白越是热烈,就越是会加剧奥赛罗内心深处的焦虑和不安。由此,格林布拉特得出的结论是:奥赛罗不是担心妻子和他人通奸,而是担心她和自己通奸。

那么,格林布拉特这一番新颖的解读和他的自我塑形理论有何关联呢?答案是,奥赛罗和伊阿古恰好形成强烈的对比:前者被正统的基督教意识形态所塑形,内心深处时刻处在强烈的焦虑之中,随时担心自己的情欲渴望越界;后者则拒绝被这种意识形态塑形,他悄悄打入这种意识形态的内部,将这种意识形态拿来为己所用,达到自己不可告人的目的。在伊阿古这里,基督教意识形态非但没能对他进行成功的塑形,反而成了他暗中为恶的工具。由此可见,在格林布拉特的新历史主义批评视角观照下,面对权力话语和意识形态,个体并非束手无策,并非只能被动地等待被各种权力中心所塑形。格林布拉特在他整体上悲观的塑形理论里还是为个体的能动性留出了一点希望和空间。

格林布拉特是一个精致的“拿来主义者”:其自我塑形理论是在与布克哈特和阿尔都塞的思想切磋和商讨中发展起来的。同布克哈特一样,他认为在文艺复兴时期,人类的个体意识开始觉醒;但他与前者不同的地方在于,他认为这并不意味着个体可以随心所欲地通过扮演各种不同的角色来建构自己的身份。同阿尔都塞乃至索绪尔一样,格林布拉特共时地研究文化,关注文化中权力的运作方式,关注权力的结构。格林布拉特不同于阿尔都塞和索绪尔的地方在于:后两者都认同结构(阿尔都塞的“意识形态国家机器”类似于索绪尔的“语言”)的力量,忽视甚至否定个人在结构中的自由和能动性;换言之,作为个体的人在意识形态国家机器或语言系统中是没有自己的位置的。格林布拉特则不然,在他看来,自我塑形与被社会意识形态和权力话语所塑形是一枚硬币的正反两面。不但如此,像伊阿古这样的人甚至可以钻进意识形态和权力话语的内部,将它们调动起来为己所用,彰显出个体的强大能动性。

自我塑形概念在格林布拉特的新历史主义批评中有着举足轻重的地位。在新历史主义批评出现之前,英美文学批评界仍是形式主义、新批评、结构主义和解构主义的天下。形式主义、新批评和结构主义都视文本为一个封闭而自主的世界,它们都认为解读文本意义的关键就在文本本身之中,无需到文本之外的社会历史中去寻找;解构主义则认为文学文本的意义永远处在播散和延宕之中,形式、能指和代码在不断地自由嬉戏,文本的历史语境被彻底放逐。自我塑形观念的出现犹如在文本的世界里打开了一扇窗,重新找回了文学批评中失落已久的历史之维。在《文艺复兴自我塑形》中,格林布拉特不满足于对文学文本本身进行细读,而是将目光投向文艺复兴时期广泛的社会实践,以自我塑形为切入点,探讨教会、《圣经》以及世俗权力等意识形态力量对个人身份的建构作用以及这种建构作用对文学作品的影响。他将文艺复兴时期所有类型的文本放在一起进行“综合治理”,让文学文本和非文学文本照亮彼此,从而得出新颖而有创意的解读,进而实现对文艺复兴时期历史面貌和文学文本意义的双重重构。这种将文学文本和非文学文本等量齐观一视同仁的文学批评方式,成为后来格林布拉特的新历史主义批评最大的特色之一。

(《伊丽莎白世界图景》,图片源自Yandex)

然而,这种特色也是新历史主义引发争议的源头。格林布拉特为了论证新历史主义的新意和独创性,将英国文学批评家蒂利亚德(E. M. W. Tillyard)的《伊丽莎白世界图景》(The Elizabethan World Picture)树立为批评的标靶,称它仅仅是一种“单声道”的历史,是“旧历史主义”的典型代表。对此,英国萨里大学的高级讲师内伊玛·帕维尼则有不同的看法:

蒂利亚德说生活在伊丽莎白时代的每一个人都相信“伟大的存在之链”,然后在莎士比亚的戏剧中处处发现这种“存在之链”的影子;格林布拉特则将诸多意识形态从一个“话语领域”“转码”到另一个“话语领域”,然后从轶闻“转码”到莎士比亚的戏剧。试问格林布拉特和蒂利亚德又有什么区别呢?我们一开始认为新历史主义是“新”的,因为它既反对形式主义又反对“旧历史主义”,但是通过进一步的分析我们发现,它一方面是形式主义的,另一方面(格林布拉特可能没有意识到)比它声称的那样更像蒂利亚德。

帕维尼对格林布拉特的评价可谓一针见血:格林布拉特声称他的“新历史主义”不同于蒂利亚德的“旧历史主义”,然而他的文学批评的操作模式与蒂利亚德一样,都是从文艺复兴时期的意识形态出发,然后在莎士比亚的戏剧作品中发现这种意识形态的踪迹。这样看来,格林布拉特人为夸大了自己和蒂利亚德的区别,这也使得“新历史主义究竟有多‘新’”成为一个值得商榷的问题。

格林布拉特遭受质疑的另一个焦点是放逐历史真实。加州大学洛杉矶分校的英文系教授理查德·勒汉将其称为新历史主义的“理论危险”。在格林布拉特的新历史主义那里,不存在所谓的“历史真实”,只存在关于历史的阐释和作为文本的历史,因此,历史能否作为文学研究的背景、语境和稳定的参照,被打上了一个大大的问号。在后现代语境中,“我们‘知道’的不是历史,而是我们用来解释我们称之为历史的东西的那些范式”。换言之,不存在真实客观的历史,存在的只是用来阐释历史的范式;如同意义一样,历史不是被发现的,而是被创造出来的,是解读和阐释的结果。这样看来,格林布拉特的《文艺复兴自我塑形》不过是他基于对文艺复兴时期文学文本和非文学文本的细读,以及对六位作家的历史角色展开的重构。至于这种重构在多大程度上符合历史真实,格林布拉特并不在意。这种重阐释而轻考据、重文本而轻真实的做法固然可以产生对文本的新颖读解,但也在一定程度上容易滑向相对主义和历史虚无主义。这是应用新历史主义批评方法乃至自我塑形概念所不能不注意的一个问题。

自我塑形概念的提出开启了新历史主义一个贯彻始终的命题:自我究竟可以在多大程度上塑造自己的角色和身份?对于这个问题,格林布拉特如此回答:

简言之,在自我意识和声称具有奖励和惩罚权力的社会体制之间存在一种深层次的、隐秘的而又必然的关系。这种对内心生活的本质的看法是极度悲观的,因为人们往往会渴望逃离集权化的体制,逃往一个隐秘的地方,而这个隐秘的地方本身却是由那种体制创造的。然而,这种悲观的看法的核心却是一种渺小而又不可化简的希望:既然可以看出体制是怎样运作的,那么原则上我们也可以消除体制的影响。

在自我塑形这个问题上,格林布拉特总体上是悲观的:自我更多地不是塑形自身而是被外在于自身的社会体制和意识形态力量所塑形。自我认为可以在内心深处为自己提供一个未被体制染指的栖身之所,到头来却发现就连这个所谓的栖身之所也是由体制创造出来的。换言之,自我无处安身,体制创造一切,自我彻底沦为体制的产物。然而,格林布拉特又是抱有希望的:既然我们明白了自我是由体制塑形的,或许我们在明白了这种塑形过程的操作原理之后可以采取相应的行动来摆脱这种被塑形的困境。而这也印证了上文论证过的命题:自我可以通过“权力的即兴运作”来艰难地摆脱被体制“塑形”的命运,从而为自己争取到些许的自主和自由。自我的被塑形和体制的塑形之间的辩证关系后来被格林布拉特发展为“颠覆—吸纳”(subversion-containment)模式:真正的颠覆几乎是不可能的,个体的每一次反抗和颠覆的企图最终都会被权力收编,最终只会强化正统意识形态的统治地位。

“自我塑形”是从格林布拉特新历史主义批评实践中生成的一个解释文学作品和文学家生产原理的概念。它向我们昭示,新历史主义是一种批评实践,而非理论教条。《文艺复兴自我塑形》的六章原本是各自独立的论文,后来才被格林布拉特修订连缀成书。这种对理论体系建构的回避和对实践性的强调,也成为新历史主义在各个发展阶段一以贯之的特征。格林布拉特旨在以自我塑形为抓手对六位作家的历史角色进行阐释,以此对文艺复兴时期英国的历史状况进行重构。至于这种阐释、解读和重构是在怎样的理论指导下进行的,格林布拉特并不关心,也并不给予回答。当然,格林布拉特这种对自身方法论缺乏反思的做法也难免遭到学术界的诟病。

文艺复兴时期的英国文学和作家是格林布拉特的批评对象,也是包括新历史主义批评的来源和出发点。在格林布拉特看来,他所考察的文艺复兴时期六位英国作家在塑造自身身份的过程中都伴随着对某种权威的服从和对某个他者的拒绝。从这种意义上说,正是权威和他者界定和塑造了个体的身份,“个人能够随心所欲地塑造自己的身份”几乎成为一种幻觉。正是在这里,格林布拉特塑造了一个完全不同于布克哈特的文艺复兴时期的个人形象和自我图景。然而,格林布拉特终究还是在《文艺复兴自我塑形》里为个体的能动性留下了空间:在伊阿古那里,个人毕竟还是可以对塑形的力量说不。这个过程尽管艰难,但终究还是可能的。在这一点上,格林布拉特语出惊人:伊阿古这个莎士比亚笔下的反面人物竟然成为16世纪的英国人在外在权威的压制下坚持自我塑形的意志的缩影,代表着个人塑造自我身份的终极愿望。《文艺复兴自我塑形》是格林布拉特的首次新历史主义批评实践,从中可以看出后来新历史主义的基本方法、基本命题和基本属性;而自我塑形这一概念所展现出的历史性(走出文学文本的封闭世界,重新将文学文本的历史语境引入文学批评)、辩证性(坚持自我塑形和自我被塑形的辩证统一)和实践性(坚持新历史主义是一种批评实践而非理论教条),也使它成为新历史主义乃至整个西方文论史上重要的关键词之一。

(原文载《外国文学动态研究》2022年第4期,“理论前沿”专栏,责任编辑萧莎,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌

排版:培 育 终审:时 安

往期回顾

点击封面或阅读原文,进入微店订阅