动态研究 | 当代俄罗斯小说对陀思妥耶夫斯基文学遗产的多元化接受

李新梅 复旦大学外文学院俄语系副教授、硕士生导师,上海翻译家协会成员。主要研究领域:20-21世纪俄罗斯文学。出版学术专著2部,个人译著2部。发表论文40余篇。主持国家社科、教育部社科、上海市社科、上海市教委科创、上海市教委重点课程项目各1项,参与国家重大社科项目2项。入选复旦大学“卓学人才计划”。荣获2014年上海市外语界十大杰出人物青年教师提名奖,2015年复旦大学青年教师教学比赛二等奖,2021年第二届复旦大学教师教学创新大赛二等奖。

内容提要 陀思妥耶夫斯基作为19世纪俄罗斯经典文学的集大成者和重要代表之一,曾被视为文学的偶像与权威。进入新俄罗斯时代,包括作家在内的接受者在当代多元化的语境影响下,对陀思妥耶夫斯基文学遗产的接受也表现出了多元化的倾向。本文以德·加尔科夫斯基、安·比托夫、维·叶罗菲耶夫、弗·索罗金、弗·马卡宁、德·格鲁霍夫斯基等当代作家的创作为例,分析陀思妥耶夫斯基文学遗产在当代俄罗斯小说中呈现出的三种主要接受范式:后现代主义式的戏仿与解构,现代主义式的对话与重构,现实主义式的传承与更新。

关键词 陀思妥耶夫斯基 当代俄罗斯小说 接受 多元化趋势

接受美学的重要理论家伊瑟尔曾说,文学作品的整体形象、含义、价值和社会效果,会随着时间、地域和接受意识的变化而不断变化。陀思妥耶夫斯基作为19世纪俄罗斯经典文学的集大成者和重要代表之一,在苏联时期曾被奉为文学的偶像与权威。然而从20世纪80中后期开始,随着整个社会的去意识形态化和文化价值观的多元化,包括作家在内的当代接受者对陀思妥耶夫斯基文学遗产的接受呈现出多元化趋势。这通过当代小说创作便能窥见一斑,“在当代作家的作品中可以发现对经典文本的神话化、变形、游戏、讽刺转码”。总体而言,当代俄罗斯小说对陀思妥耶夫斯基文学遗产的接受呈现出三种主要范式:后现代主义式的戏仿和解构,现代主义式的对话与重构,现实主义式的传承与更新。

(沃尔夫冈·伊瑟尔,图片源自Yandex)

对陀思妥耶夫斯基创作的戏仿和解构主要出现在后现代主义小说中,且与整体解构19世纪俄罗斯经典文学和文化传统相关。因为后现代主义文学的哲学基础是后结构主义,“后结构主义也常被人们称为新尼采主义。后结构主义继续沿着尼采批判西方传统文化的方向,紧紧围绕它的知识、权力和道德三大轴心,试图将人从理性、道德和权力三重压抑的窒息状态中解脱出来,创造一个充分满足人的自然本能需求的高度自由的新文化”。在质疑和否定传统文化的价值观导向下,出现了后现代主义文学“对经典文学的枪决”。陀思妥耶夫斯基作为19世纪经典文学的重要代表,其权威性、神圣性遭到后现代主义作家的解构,其作品中的人物、情节、主题、思想,乃至作家生平,都被后现代主义作家通过互文手法进行了戏仿与解构。

德米特里·加尔科夫斯基(Дмитрий Галковский)的长篇小说《没有尽头的死胡同》(Бесконечный тупик)就是最典型的例证之一。这部由949条注释构成的超级互文文本,其实是作者借助叙事人奥金诺科夫之口,对自我、父辈、俄罗斯语言、文学、历史、哲学等进行的无穷无尽的思考。“从体裁上看,《没有尽头的死胡同》仍旧最接近奥古斯丁、卢梭、列夫·托尔斯泰等人的经典忏悔录,但这种忏悔录非常独特——是后现代式的,因为忏悔者不是作者,而是他的第二自我奥金诺科夫。”小说对众多19、20世纪俄罗斯作家、思想家、文化学家的创作与思想进行反思与重释,其中涉及陀思妥耶夫斯基的《地下室手记》《罪与罚》《双重人格》《作家日记》《卡拉马佐夫兄弟》《群魔》《被侮辱的与被损害的》《穷人》等多部作品,对陀思妥耶夫斯基文学遗产进行了多个层面的解构。

(德米特里·加尔科夫斯基与《没有尽头的死胡同》,图片源自Yandex)

首先,小说通过对陀思妥耶夫斯基主人公性格的重释,解构俄罗斯民族性格中爱幻想、少实干、双重人格、宗教性等病态特征。比如,小说认为《群魔》主人公斯塔夫罗金的缺陷不在于他强暴幼女并导致其自杀,而在于他虚构了一个并不存在的女孩。小说还把《地下室手记》中的地下室主人公说成是充满仇恨心理的手淫者,说他像所有俄罗斯人一样渴望行动、渴望生活,却像女人一样阴柔无力,最终只能沉湎于无济于事的幻想之中。小说还提醒读者注意《作家日记》中的儿童管教所教导员也是一个手淫者。与此同时,小说又通过奥金诺科夫之口,揭示陀思妥耶夫斯基描写手淫现象“并不是指某种手淫行为,而是指某种心理和精神情绪”。特别值得一提的是,小说从俄语的变形引申联想到双重人格注定是俄罗斯人性格命运的一部分,并认为陀思妥耶夫斯基在《双重人格》中通过戈利亚德金这一形象将俄罗斯民族双重人格展现到不再有救赎可能的极致。同时,小说又调侃陀思妥耶夫斯基这样做的目的,在于将已至巅峰的双重人格、冒名顶替、背叛、冒充为王等俄罗斯历史中的现象纳入安全的文学领域。小说还指出《卡拉马佐夫兄弟》中“宗教大法官”一章主人公的对话的本质在于揭示俄罗斯人灵魂深处的宗教性,又通过《罪与罚》中拉斯柯尔尼科夫经不住波尔菲里的试探性侦查而立刻内心招供这一细节,讽刺俄罗斯人容易自我反省和忏悔的宗教性。

其次,小说通过对陀思妥耶夫斯基生平及创作背景的加工,解构作家神圣的权威形象,戏谑俄罗斯历史文化中的各种现象。比如,以陀思妥耶夫斯基曾经居住在圣彼得堡铁匠胡同的事实为依据,说作家曾经与马车夫、妓女等混杂在一起过着贫穷可耻的生活。以陀思妥耶夫斯基晚婚的事实为依据,说他受此影响喜欢把小说中的年轻人描写成比实际年龄大八至十岁的样子。以陀思妥耶夫斯基晚年与屠格涅夫书信交恶的事实为依据,说他自我评价过高,而对同时代其他作家的态度卑劣无耻。以陀思妥耶夫斯基生前被捕并差点死于断头台的事实为依据,猜想他在行刑前如果没有被赦免,就不会有《群魔》这部小说,更不会有后来的革命之“群魔”。以陀思妥耶夫斯基《罪与罚》创作受斯拉夫派影响为依据,揶揄了俄罗斯文化中的斯拉夫派与西欧派之争。小说还提到陀思妥耶夫斯基生前创办的报纸《时世》遭政府禁止、他具有民粹派思想等事实,以此暗示沙俄时代的书刊审查制度。同时又将陀思妥耶夫斯基作品中亵渎上帝的思想和言论归结为作家是为了应付共济会而非官方书刊检查,从而嘲讽了俄罗斯历史上的共济会与官方之斗。

最后,小说通过奥金诺科夫的观察、总结和思考,对19世纪俄罗斯文学进行了整体批判与解构。作者调侃19世纪俄罗斯文学替代了哲学、历史、政治等而成为一种综合性学科;讽喻俄罗斯文学史中具有延续性的“多余人”“小人物”等形象,甚至因此说“所有的作家在集体写一本与现实没有任何关系的书”;把俄罗斯人阅读陀思妥耶夫斯基作品的心理感受比喻成观看裸体芭蕾舞时既羞愧又享受的矛盾感觉,从而形象地揭示出19世纪俄罗斯文学书写内容的粗野与原始;引用陀思妥耶夫斯基中篇小说《斯捷潘契科沃村》中的对话,展示了19世纪文学书写语调的生硬与说教。

总之,《没有尽头的死胡同》对俄罗斯语言、历史、现实、文学、文化中的种种奇特现象进行了反思和解构。小说尤其颠覆了19世纪俄罗斯文学神话,认为它给读者传达了俄国社会生活中过多的阴暗面,证明了俄罗斯走向灾难的必然性,直接或间接预言了未来的灾难,从而导致20世纪初革命与战争等破坏性事件的发生。正如俄罗斯研究者鲁德涅夫所言,19世纪俄罗斯文学在这部小说的描写中“成了影响现实的有力工具”。

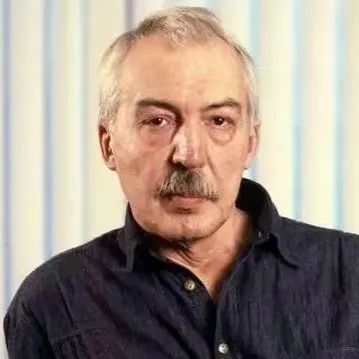

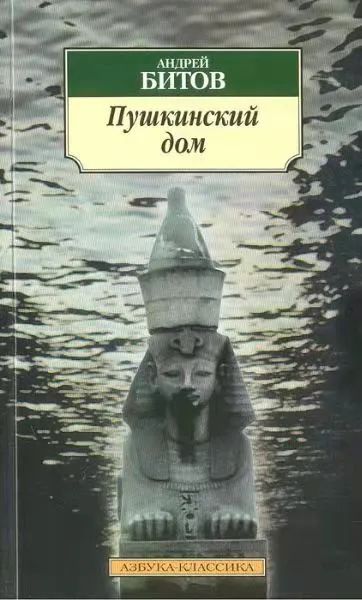

除了加尔科夫斯基的《没有尽头的死胡同》,其他大量后现代主义小说也通过对陀思妥耶夫斯基作品人物形象、思想情节、作品名称、细节描写等进行或多或少的互文和戏仿,实现了解构。比如,维克多·叶罗菲耶夫(Виктор Ерофеев)的短篇小说《和白痴一起生活》(Жизнь с идиотом)中的白痴沃瓦,与陀思妥耶夫斯基短篇小说《农夫马列伊》中的同名主人公形象形成互文,通过知识分子领养沃瓦的失败经历,颠覆了以陀思妥耶夫斯基为代表的19世纪经典文学所倡导的人道主义精神和文学的教育感化功能。安德烈·比托夫(Андрей Битов)的长篇小说《普希金之家》(Пушкинский дом)中第三章标题“贫穷的骑士”杂糅陀思妥耶夫斯基的《穷人》和普希金的《青铜骑士》之名,展示了这部“博物馆小说”对19世纪经典作家的滑稽模仿和颠覆。阿纳托利·科罗廖夫(Анатолий Королёв)的中篇小说《果戈理的头颅》(Голова Гоголя)通过魔鬼感慨“美不再有任何希望,无法拯救人”,颠覆了陀思妥耶夫斯基在《白痴》中提出的“美拯救世界”的理念。弗拉基米尔·索罗金(Владимир Сорокин)的长篇小说《蓝油脂》(Голубое сало)展示出被克隆的陀思妥耶夫斯基及作品,而中篇小说《特辖军的一天》中的主人公则干脆把陀思妥耶夫斯基作品扔进壁炉取暖。

总之,后现代主义小说将陀思妥耶夫斯基文学遗产视为19世纪俄罗斯经典文学乃至传统文化之构成部分进行解构,旨在消解经典的权威神话,达到消解中心和霸权的目的。正如俄罗斯学者特鲁宁所言:“对后现代主义作家来说,特别重要的是文化积层,其背后经常可以发现陀思妥耶夫斯基是作为某种文化或象征符号出现的代表性作家之一。”

(安德烈·比托夫与《普希金之家》,图片源自Yandex)

与陀思妥耶夫斯基创作的对话和重构,主要出现在兼具现实主义和现代主义乃至后现代主义风格的小说中。这类创作不像后现代主义小说那样彻底颠覆陀思妥耶夫斯基的创作,但也不像现实主义小说那样忠实地继承,而是借用其中符合当代现实的人物类型、思想主题、文学手法,同时对其中不合时宜的内容表达质疑,并按自己的创作理想进行重构,且通常“定位于存在主义问题”。正如当代作家伊利切夫斯基所言:“托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基是巨大的支点,是可以借助他们进行创作的两大工具。但完全停留在这两条轨道上也没有任何意义。利用某位作家的创作方法意味着什么?意味着依靠他所创造的语言,借鉴这种语言,尝试借助这种语言创作出自己的东西。”

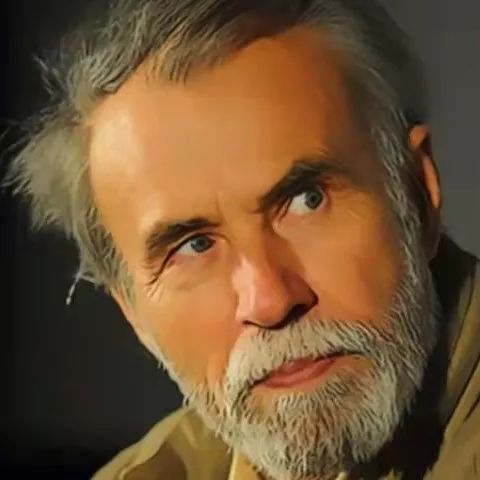

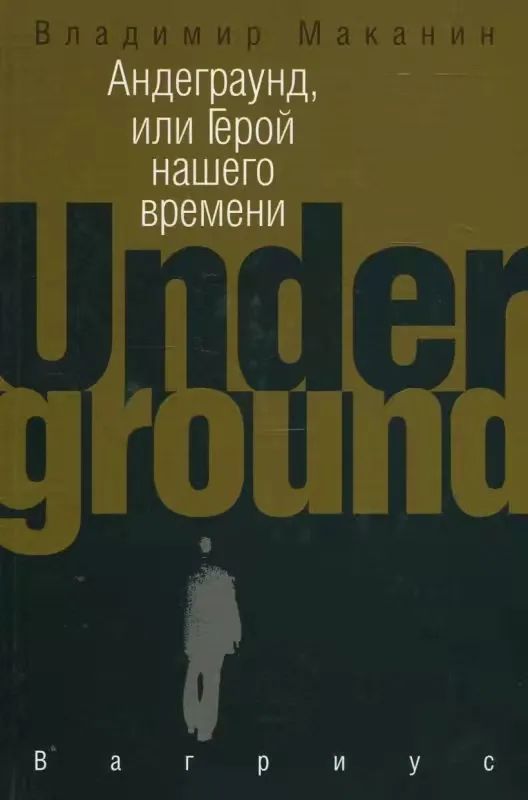

典型例证当属马卡宁(Владимир Маканин)的长篇小说《地下人,或当代英雄》(Андеграунд, или Геройнашего времени)。“在小说中,马卡宁对陀思妥耶夫斯基的依靠以及争论从小说标题就开始了。”“地下人”直接让人联想到陀思妥耶夫斯基的《地下室手记》。马卡宁在访谈中也不止一次提到,尽管标题中的“地下”(Андергрануд)是一个外来词,但与俄语固有词汇“地下”(Подполье)具有同等意义。如果深入小说内容就更是毋庸置疑,两部小说的主人公在身份上具有高度的相似性和继承性:陀思妥耶夫斯基的主人公是一个退休后蛰居地下室、与社会事务脱节的“地下人”,马卡宁的主人公是一个歇笔多年、穷困潦倒、替筒子楼居民看守空房子的地下作家。不仅如此,两个“地下人”形象都具有高度的象征性、概括性和时代性:陀思妥耶夫斯基笔下的地下人是19世纪俄国现代化进程和西欧浪漫主义余波影响下诞生的一类人,而马卡宁笔下的地下作家是20世纪苏维埃时代的一种文化遗产。

但马卡宁笔下的地下作家绝不是陀思妥耶夫斯基笔下地下室人的简单翻版,而是一种重构。陀思妥耶夫斯基笔下的地下室人虽然是思想先驱,却无力冲破传统价值观和既定等级体系的束缚,处处表现出个人心理和行为上的矛盾,对自己的地下室人身份充满疑虑,既自负又自卑。而马卡宁笔下的地下作家尽管遭遇不幸与磨难,却从未对自己的身份产生困惑、怀疑与自卑,恰恰相反,他坚守自己的地下作家身份并为此而自豪。不难看出,马卡宁的地下人个性意识更强烈,捍卫个性意识的行动更坚决、更果断。这与20世纪人的个性张扬不无关系:对于20世纪的地下人来说,社会的认可已退居次位,他们完全可以从自己不认同的社会体制中脱离出来追求个人主义,坚守行动、记忆和想象的自由。正如俄罗斯学者阿巴舍娃所言:“地下人——是一种生活方式,一种意识类型,一种具有创造力的人的存在方式,也是不安的、发酵的革命源起,是‘群魔’,是一代人的思想形象。”

(马卡宁与《地下人,或当代英雄》,图片源自Yandex)

马卡宁不仅重构了陀思妥耶夫斯基《地下室人》中主人公的形象,而且重构了陀思妥耶夫斯基长篇小说《罪与罚》中的杀人情节。马卡宁笔下的彼得罗维奇与陀思妥耶夫斯基笔下的拉斯柯尔尼科夫都有过两次杀人行为,但他们对是否有罪的认识完全不同。拉斯柯尔尼科夫杀死放高利贷的老太婆之后,又杀死了无意中目睹其杀人场景的老太婆的妹妹,这两次杀人之间几乎没有时间间隔,而且第二次杀人几乎是无意识所为,完全是为掩盖第一次杀人罪行在慌乱中发生的偶然行为,其后来强烈的负罪感也主要是针对第二次杀人。彼得罗维奇的两次杀人间隔时间较长,而且都是有意识的行为和决定。他第一次杀人是出于报复高加索人对俄罗斯知识分子乃至整个俄罗斯民族的作弄和侮辱,这与拉斯柯尔尼科夫受超人哲学的驱动而杀人具有一定的相似性。但彼得罗维奇第一次杀人后,尽管心有惋惜和遗憾,却没有丝毫悔恨。原因在于,“彼得罗维奇虽然记得‘不可杀人’的训诫,但与拉斯柯尔尼科夫不同的是,他将其理解为社会的、而非宗教的训诫”。第一次杀人后,他对陀思妥耶夫斯基等19世纪作家所宣言的“不可杀人”的训诫进行过反思,结果发现这一训诫仅对个人道德起规约作用,对克格勃等国家机器则完全无效。这样的反思之后,他不仅很快终止了短暂的心罚,而且更渴望捍卫自我、捍卫思想自由和独立,并开始信奉以牙还牙的“打击哲学”。在这种生存哲学的主导下,他有意识地实现了第二次杀人,杀死了克格勃派来挑拨地下文艺家们相互告密的秘密警察。可以说,拉斯柯尔尼科夫“犯罪-负罪-赎罪”的精神升华过程在彼得罗维奇“犯罪-犯罪-再犯罪”的经历中被瓦解和重构。不仅如此,小说还通过彼得罗维奇之口直接否定了陀思妥耶夫斯基和整个19世纪文学的神圣权威,他说:“作为一种暗示的文学。作为一种伟大病毒的文学。(那个文学仍然在我们身上劳作着。)但书页上的不可杀人还不是雪地上的不可杀人。俄国人有权既不贬低费·米·的神圣权威,又可以从他的时代倒退回去,从他的殉道者的时代倒退三十年(统共才一代人的时间!)而拜倒于其他权威的时代。”

马卡宁小说还出现对陀思妥耶夫斯基《罪与罚》结构布局的借用和重构。杀人和赎罪是陀思妥耶夫斯基小说的中心事件和主题,也是塑造拉斯柯尔尼科夫形象及其宗教道德内涵的关键,因此小说对他杀人前后两周的行为和心理进行了高度浓缩、详细、逼真的描写,占据了小说的主要篇幅。而杀人和反思并不是马卡宁小说的主要事件,它只是展现主人公性格的一个插曲和片段,这种安排进而消解了杀人本身和道德反思在小说中的分量。而且,马卡宁小说情节的展开方式十分松散,整部小说从20世纪70年代初延续到90年代末,且有很多具有狂欢色彩和象征内涵的细节。比如,小说描写了彼得罗维奇第一次杀人后,整个筒子楼居民被警察局传唤受审时被诱骗、恐吓,甚至被鼓励互相揭发和告密等细节。这里杀人本身的罪恶与否已降到次位,而重在反思社会体制,这是马卡宁小说与陀思妥耶夫斯基小说的不同之处。

总之,在马卡宁的小说中,既能看到作家对陀思妥耶夫斯基创作的借用,又能看到与陀思妥耶夫斯基创作的对话、辩论,甚至重构。这样的创作理念总体上属于现代主义范式,“现代主义作家积极阐释陀思妥耶夫斯基的创作形象和主题,并根据作品设置的艺术范式对它们进行重新编码”。

陀思妥耶夫斯基是俄罗斯现实主义文学的集大成者,作家本人也将自己的创作称为“最高意义上的现实主义”。因创作主题和手法的丰富多样,其作品又被文学批评家冠之以象征现实主义、本体现实主义、神秘现实主义、心理现实主义、形而上现实主义、宗教现实主义、福音书现实主义、精神现实主义等各种称呼。陀思妥耶夫斯基的丰富多样的现实主义创作对同时代和后来的现实主义作家都产生了深远的影响,在当代俄罗斯作家的创作中,从内容到形式上都表现出对陀思妥耶夫斯基的继承,同时也以新的现实进行扩充和更新。

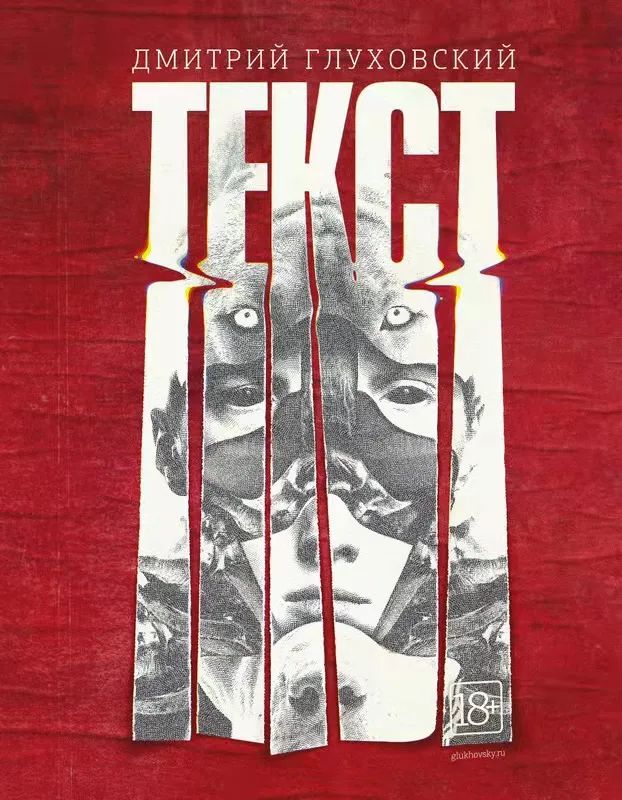

其中典型例证是德米特里·格鲁霍夫斯基(Дмитрий Глуховский)的长篇小说《活在你手机里的我》(Текст,2016)。小说被俄罗斯读者称为“21世纪的《罪与罚》”,也获评中国2017年度“21世纪年度最佳外国小说”。尽管作家并未表明自己的创作与陀思妥耶夫斯基《罪与罚》有直接联系,但两部小说在情节、形象、结构、手法、风格等方面都具有高度的相似性。

(德米特里·格鲁霍夫斯基与《活在你手机里的我》,图片源自Yandex)

小说情节几乎是《罪与罚》的翻版。大学生杀人事件,犯罪后担惊受怕的心理,经由女性走向赎罪的历程,两部小说的故事线索完全相同,只是细节因时代而有所不同。拉斯柯尔尼科夫杀人缘于救赎社会和他人的超人哲学,而格鲁霍夫斯基笔下的伊利亚杀人是为失去亲情、友情和爱情而复仇;拉斯柯尔尼科夫犯罪后经过两周左右的内心挣扎和不安,最终受所爱女子索菲娅宗教信仰的感召走向忏悔和赎罪之路,而伊利亚犯罪后只有七天时间在逃生与等死之间做出选择,最后由于爱上死者的女友妮娜而选择舍己为她。从这些细节不难看出,陀思妥耶夫斯基的小说更具宗教性和哲学性,强调个人对他人的牺牲与救赎;而格鲁霍夫斯基的小说更具人性化和个性化,强调个人对自我的救赎与回归,这也是当代小说区别于19世纪小说的特征之一。

格鲁霍夫斯基小说的主题也是对《罪与罚》的回旋与合奏。两部小说都涉及社会主题,但因时代不同而呈现出不同的景象:陀思妥耶夫斯基小说主要展现专制所导致的各种不公和矛盾,比如剥削阶层的压迫和底层人毫无出路的生存悲剧等;而格鲁霍夫斯基主要展现当代俄罗斯社会体制滋生的各种混乱无序,比如警察为非作歹、权贵阶层狼狈为奸、黑社会势力猖獗、青年一代颓废堕落等。同样,两部小说都具有深刻的道德主题,且道德主题超越了社会主题:陀思妥耶夫斯基的小说主要展现拉斯柯尔尼科夫杀人后的精神困扰和良心折磨,以及最终在基督精神的指引下走向自首赎罪的道德选择;而格鲁霍夫斯基的小说主要展现伊利亚复仇后担惊受怕的心理,以及最终在爱情魔力的驱动下做出牺牲自我、保全爱人的道德选择。唯一不同的是,陀思妥耶夫斯基的小说具有极强的宗教性,强调拉斯柯尔尼科夫的赎罪通过宗教信仰得以实现;而格鲁霍夫斯基的小说更具世俗性,因为伊利亚的赎罪并没有宗教信仰的支撑,而主要依靠发自本能的爱和内心的道德力量。但小说仍旧在结尾处试图在宗教性问题上与陀思妥耶夫斯基作品形成呼应,因此把死去的伊利亚描写成殉道圣人圣塞巴斯蒂安的模样:“当浑身插满手榴弹碎片的伊利亚——有点像圣塞巴斯蒂安——被裹在床单里抬出屋子时,电视还在继续放着。”

两部小说的结构布局也存在相似之处,即杀人情节远远少于忏悔和赎罪情节。《罪与罚》总共六章,杀人情节只占一章,其余章节全部是拉斯柯尔尼科夫杀人后内心充满煎熬、挣扎和走向赎罪的历程。格鲁霍夫斯基的小说同样如此,叙事时间总共七天,其中杀人情节只占一天,剩余六天全是杀人后的恐惧心理和逃生现实。但与《罪与罚》已经相对浓缩的时空相比,格鲁霍夫斯基小说的叙事时空更为浓缩。由于七天的时空跨度对长篇小说的情节展开来说非常有限,格鲁霍夫斯基就详细描写了伊利亚的往事回忆,以及死者手机中的短信、视频、语音等内容。这样不仅大大拓展了叙事时空,而且使手机空间成为推动情节发展的重要因素,充分展示了当代人生活的技术化和媒介化特点。

格鲁霍夫斯基的小说也继承了《罪与罚》中的复调手法。两部小说为了让读者充分体会主人公内心深处的冲突与斗争,都展开了贯穿于整部作品的争论。这些争论的思想性极强,且都包含对立的正反面结论。比如,两个主人公在杀人后都因为意识到触犯了法律而觉得有罪,但同时又都认为自己主持了社会正义而无罪。不同的是,两位主人公开脱罪行的理念由于时代文化的不同而显示出差异。拉斯柯尔尼科夫遵循的是“超人哲学”,伊利亚遵循的是“以牙还牙”的现代生活经验。从这里也可以看出陀思妥耶夫斯基小说的哲理性和格鲁霍夫斯基小说的世俗性特征。

格鲁霍夫斯基的小说与《罪与罚》在文体上也具有相似性。两部小说都具有颇为严肃的批判主义,同时又都融侦探小说、心理小说、感伤主义小说等各种风格元素于一体,呈现出严肃文学与大众文学交融的叙事风格。侦探小说特征在两部小说中都体现在作家为主人公故意设置的各种巧合和偶然事件上,比如意外杀人、意外遭遇警察、意外获得逃生机会等。心理小说元素也贯穿两部小说始终,比如都详细描写了主人公杀人前的犹豫不决、杀人后的忐忑不安、走向赎罪的心理抉择等。感伤主义小说特征在两部小说中都体现在主人公对家人和亲情的眷恋上。不同的是,格鲁霍夫斯基还采用了言情小说手法,比如在对死者生前与女友的情爱描写中伴有脱衣舞、色情片、酒精、毒品、怀孕、堕胎等元素,这恰恰体现了当代小说的内容特色。

总之,格鲁霍夫斯基这部小说在方方面面都显示出对《罪与罚》的借鉴,只不过用当代的现实、生活、人物、心理、语言、技巧进行了包装、改造和更新。这种高度近似的借鉴也引发了当代文学批评家不小的争论。有人持赞扬态度,认为“这部小说完全是现实主义的,其中即使有幻想,也是哲学式的”。有人持批评态度,认为这是“文学犯罪”。显然,对于现实主义作家来说,如何在借鉴经典的同时又进行创新和突破是一大难题。

总体而言,当代俄罗斯小说对陀思妥耶夫斯基文学遗产的接受呈现出多元化趋势。现实主义范式的创作主要在传统框架内继承陀思妥耶夫斯基创作中的形象、情节、主题、手法等。现代主义范式的创作经常对以上内容进行变形、重构,旨在从当代文化语境出发探究善恶等道德主题和人的存在问题等。后现代主义范式的创作则倾向于对以上内容进行戏仿和解构,从而诞生出全新的、甚至完全相反的意义和形象。

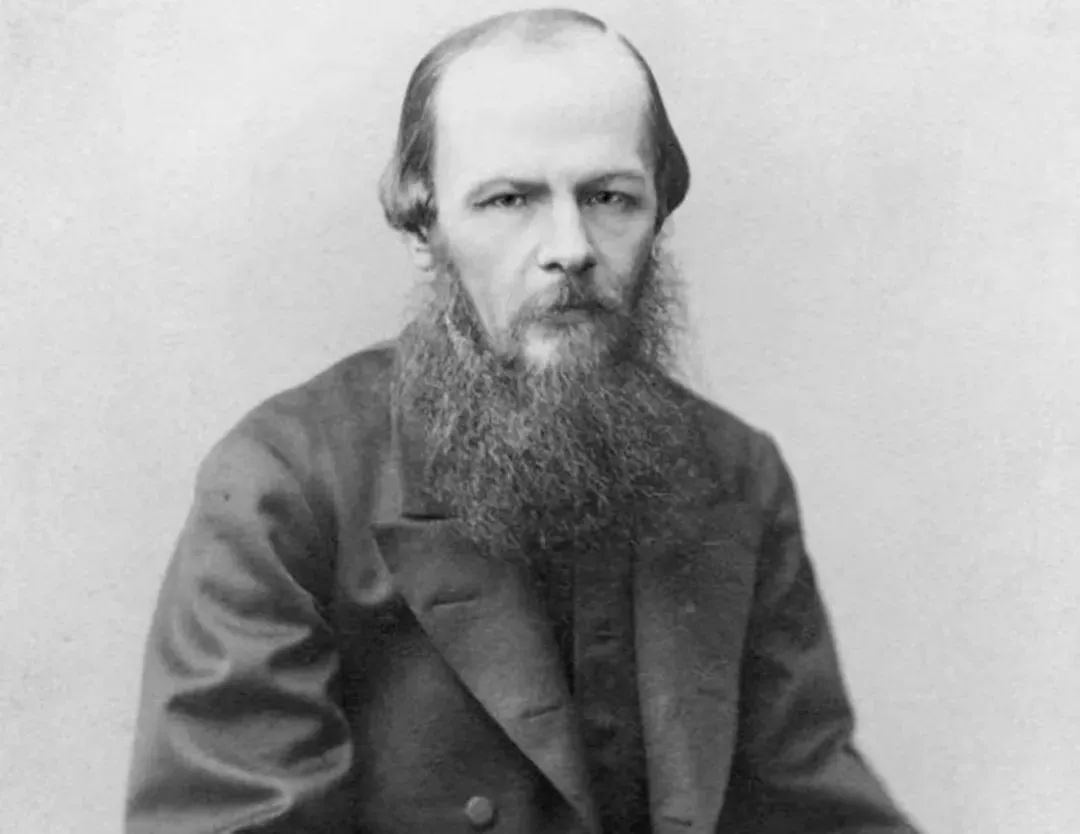

(陀思妥耶夫斯基,图片源自Yandex)

陀思妥耶夫斯基创作在当代俄罗斯小说中的多元化接受趋势,主要受当代多元化文化语境和作家不同创作理念的影响。这也恰恰证明,对文学作品的接受取决于读者的接受意识,而读者的接受意识因时、因地、因人的变化而变化。但不管何种接受方式,都体现了陀思妥耶夫斯基创作对后世作家的深远影响,同时也能让陀思妥耶夫斯基的创作在争论中不断产生新的意义、影响和作用,因为“文学作品只有在接受活动中,才能产生影响和作用”。

(原文载《外国文学动态研究》2022年第4期,“动态研究”专栏,责任编辑苏玲,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:时 安

往期回顾

点击封面或阅读原文,进入微店订阅