动态研究 | 反叛与救赎:论丹尼尔·哈尔姆斯的戏仿策略及其文学史意义

魏丹妮 南京大学文学院博士研究生,主要研究领域为20世纪俄罗斯文学。

内容提要 新世纪以来,俄罗斯文学呈现出返归现代主义与先锋派美学旨趣的“新现代主义”书写趋势,戏仿这一创作手法正是探寻内在美学关联的敏锐触角。相较于后现代主义的解构性重写,20世纪晚期才被学界重新认识的先锋作家丹尼尔·哈尔姆斯在对陀思妥耶夫斯基的戏仿中有意识地取消批评的距离,并指向寓于差异之中的普遍性。这一策略不仅显露出俄国形式主义者建构性戏仿研究的影响,还凝缩着作家对怀疑与信仰、个体书写与神话秩序的反思。对于再探俄罗斯后现代主义文学与捕捉新现代主义书写趋势而言,哈尔姆斯的戏仿之作是颇具价值的研究文本。

关键词 哈尔姆斯 戏仿 陀思妥耶夫斯基 新现代主义 “奥贝利乌”

近来,延续俄罗斯现代主义及先锋派美学经验的“新现代主义”(Неомодернизм)书写受到愈来愈多研究者的关注,成为20世纪现实主义与后现代主义之后一股强盛的创作潮流。更有学者认为,20世纪60年代后出现的美学现象更多是对传统现代主义和先锋派的修正,而非转向新的美学意识。“新现代主义”的提出使后现代主义这一先验建构在俄罗斯文学语境中的合法性遭受进一步质疑。

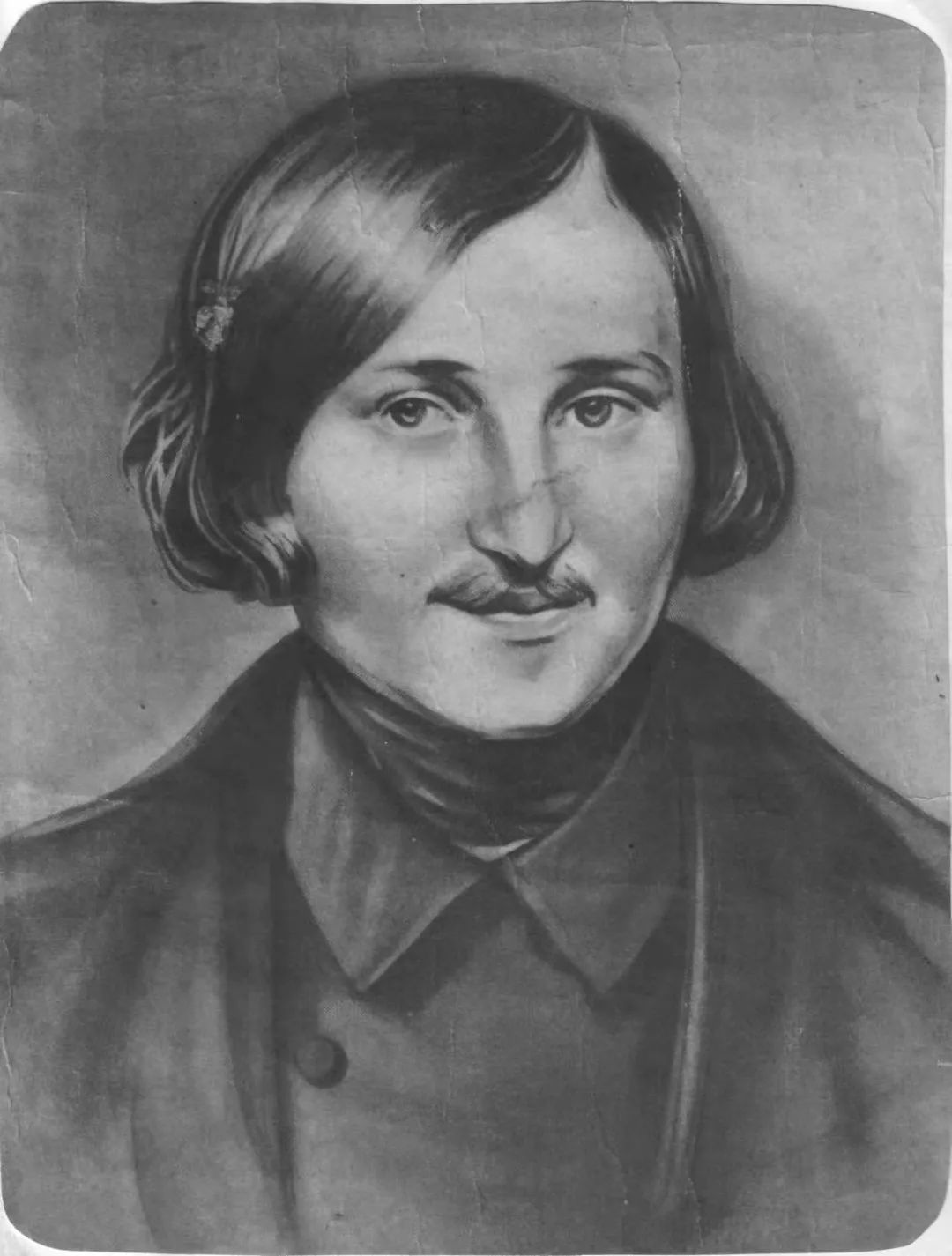

(丹尼尔·哈尔姆斯,图片源自Yandex)

围绕术语转向问题的讨论,又进一步指向了白银时代以及现代主义与后现代主义过渡时期的文学实践。格雷厄姆等学者指出,20世纪二三十年代活跃于列宁格勒的“奥贝利乌”(ОБЭРИУ,“真实艺术协会”)作为苏联最后一个先锋团体,弥合了俄罗斯现代主义与后现代主义文学之间的断裂,丹尼尔·哈尔姆斯(Даниил Хармс,1905—1942)正是其中的代表人物。利波维茨基通过分析曼德尔施塔姆、纳博科夫、哈尔姆斯等作家的文本,声称俄罗斯后现代主义并非“后于”现代主义,二者同时处于未完结状态。日杰涅夫则在为新现代主义诗歌进行美学溯源时,描述了包含哈尔姆斯在内的先锋诗人曾共同经历的心灵震荡。显然,对于再探俄罗斯后现代主义文学及捕捉本世纪初返归现代主义和先锋派审美旨趣的新现代主义书写趋势而言,20世纪晚期才被重新认识的“遗珠”作家哈尔姆斯颇具关注价值。

受到未来主义美学和形式主义文论的影响,哈尔姆斯对诗歌、戏剧、小说等体裁进行前卫革新,拒绝思维、语言和现实层面的任何经验模式,追求褪去“陈旧镀金”的文学“纯粹秩序”,被什克洛夫斯基称作是文学创作的“早起者”(утренний человек)。阿赫玛托娃称赞他“极具天赋,几乎无人像他这样写出了‘20世纪的散文’……没有谁的人物会走在街上突然飞到空中,只有哈尔姆斯”。哈尔姆斯创作于1928年的先锋戏剧《伊丽莎白·巴姆》打破了言语交际、因果关系等公理,被西方评论界惊诧地认作可以与20世纪五六十年代的西欧“荒诞派”戏剧进行美学对话的作品;30年代的小说集《偶然事件》《蓝色笔记本》在关于“书写的寓言”中弥漫着存在主义的氤氲,俄罗斯与西方学界也相应出现围绕哈尔姆斯与卡夫卡、贝克特等现代作家的比较研究。其中,托卡列夫精准指出,哈尔姆斯的文本“充满了隐藏着典故的‘黑洞’,以一种通常无法识别的变形和改造方式,指向他人的作品”。文本间性已成为哈尔姆斯研究的重点,尤以其对陀思妥耶夫斯基的戏仿为盛。

作为古已有之的创作手法,戏仿不仅是现代主义自我指涉的工具,更是后现代主义表达怀疑的利器。什克洛夫斯基将戏仿看作是裸露,进而复活陈腐文学成规的陌生化手段,而更为成熟的形式主义者蒂尼亚诺夫则发掘出戏仿在文学系统演变过程中的建构作用。琳达·哈琴借用德勒兹的语言,赋予了长久以来局囿于滑稽、讽刺目的的后现代戏仿较为中性的定义——“带有差异的重复”,这一定义正是参鉴形式主义者对戏仿的积极探索。本文尝试结合文学史语境,以戏仿作为探寻美学内在关联的触角,透过对哈尔姆斯创作后期的两部作品《老太婆》《权力》中戏仿策略的剖析,呈现先锋派作家为20世纪俄罗斯文学史研究提供的书写经验。

20世纪30年代中期,激情“打破窗户玻璃”以实现先锋美学乌托邦的哈尔姆斯在不确定性碎片中怅然无所依,而日渐逼仄的创作空间更加剧了他的精神危机。历经长久的痛苦挣扎,1939年哈尔姆斯终于创作了一部“早就该完成的”作品——《老太婆》(Старуха),实现了向经典叙事的返归。这部被当代作家弗拉基米尔·索罗金编选的《20世纪俄语小说选》(Русский рассказ ХХ века)收录的中篇小说,曾于2013年被改编为戏剧在美、英、法等国家上演。俄国评论家库库林认为,《老太婆》中的“自传性神话”主人公是维·叶罗菲耶夫的后现代之作《从莫斯科到佩图什基》在作者身份美学方面的先驱。与先前的实验诗学相比,《老太婆》是“一个多层次的故事,既有可论证的宗教潜台词,展望了后现代元小说装置,又回顾了俄国讲述体的彼得堡传统”。小说的复杂多义性引发诸多研究者的兴趣,芬兰学者在以该小说为研究对象的博士论文中梳理了已有的多种阐释路径,而后围绕于此的研究成果依然层出不穷。

(《老太婆》和《从莫斯科到佩图什基》,图片源自Yandex)

《老太婆》实现对多部经典作品的重塑,其中表征最为鲜明的是对《罪与罚》的戏仿。男性主人公、年老女性、年轻女性、死亡、信仰——这些元素唤醒潜在的阅读记忆,使读者预设“作恶—感化—忏悔”的经典情节模式。只是第一人称叙事链条在起始端就被哈尔姆斯编织得散乱无序:老太婆擅自闯入“我”家,并在“我”处于昏迷状态时离奇死亡。叙事视角的盲区使死亡原因充满不确定性,“我”似乎在一连串无法理解和掌控的事件中被迫接受无罪之罚。“感化”阶段发生在“我”与涅瓦大街上偶然相遇的年轻女士之间。她主动向饥肠辘辘、惊魂未定的“我”提供充饥的食物与爱的抚慰,就像在堕落的现实中保有虔诚灵魂的索尼娅对拉斯柯尔尼科夫的善意。只是机敏的读者会在年轻女士过于美好的承诺中捕捉到一丝不易察觉的诱惑气息:“她甚至轻轻地碰了碰我的胳膊肘”,而那双栗色的眼眸多么“明亮”,不禁让人联想到偷食禁果后明辨善恶的夏娃。尽管“我”始终未曾觉察到这位迷人拯救者身上暗含的、不确定的危险性,但是“我”的叙述却让读者心生疑虑。尤其当老太婆的尸体妨碍“我”邀请迷人女士到家里饮酒时,本没有交集的两位女性在涉及占据“我”私人空间的问题上出现非此即彼的对立关系。更令人不解的是,“令人憎恶的老太婆”不仅阻挠“我”对年轻女士的追求,还以不可名状的方式指引“我”来到郊外的树林完成一次虔诚的祷告。老太婆似乎集“施害者”与“拯救者”于一身,具有恐怖与神圣相交织的特质,这使年轻女士美好表象背后的真实面貌愈加迷离。哈尔姆斯游戏般地悬置,甚至反转了“作恶”“感化”的阶段,却全然接受“忏悔”的最终结局。正如纳西莫夫斯基的评述:“小说的意义不是通过反省和分析,而是以一种奇怪的并置和最后时刻的突然醒悟来传达。”

韦恩·布斯认为,“讽刺作品中的外部指涉不仅是被讽刺的对象,我们同时也将讽刺作家构建成一个讽刺者的形象”,这里不妨以纳博科夫作为参照对象。即便忘记其在《俄国文学讲稿》中对陀思妥耶夫斯基不加遮掩的嘲讽,仅在《绝望》的文本中,读者依然可以建构出作家具有批判性与距离感的讽刺姿态。而哈尔姆斯对人物形象的篡改带有影影绰绰的暗示性,它勾起读者的一丝怀疑,却又欲擒故纵,不予以肯定性回应。蜻蜓点水般的反叛行为呈现出与阅读期待若即若离的暧昧姿态,字里行间萦绕着不确定感。倘若在疑似“无辜的凶手”“危险的拯救者”和“神圣的施害者”形象中依稀可以品味出一丝戏谑,那么结尾处对“忏悔”叙事的回归则转化为软弱的妥协。虽然柯塞迪坚称“哈尔姆斯自始至终都在讽刺陀思妥耶夫斯基的小说”,认为反逻辑叙事正是出自对陀思妥耶夫斯基叙事模型的敌意,但他同时也不得不承认,“对哈尔姆斯来说结尾是一系列的约束,就像传统叙事者不得不遵守的那样”。问题在于,这一有始无终的反叛行为能否支撑讽刺或颠覆的目的?所谓“不得不遵守的约束”无异于将矛头调转,指向讽刺者自身,如一记耳光般响亮地宣告“谋反”野心的破产。

(纳博科夫和《俄国文学讲稿》,图片源自Yandex)

卡里克在考察哈尔姆斯借用其他作品背后的目的以及这种借用的存在对自身叙事的影响时,敏锐地察觉到文本中具有大量的“反叛叙事”(insurgent narrative)。“在《老太婆》中,叙事者羽翼未丰的叙事屈服于久经考验的主导叙事模式的压力。”相比怯懦的、任人摆布的“我”,从彼得堡神话(Петербургский миф)中走来的“老太婆”强加给文本一种凝固化秩序,她不仅可以闯入“我”家发号施令,还能够篡改“我”的时间意识,将叙述方式从现在时突变为过去时,甚至她的死亡也不需要实际的罪行,“我”不过是被叙事传统奴役的发声器官。“她似乎属于更高的叙事者”,卡里克不无悲观地宣称,“哈尔姆斯传达了人类相信自己是自由的,但他们的信仰只是一种错觉”。

值得注意的是,与令人惊诧的忏悔情节相对应,先前如迷雾般混作一团的叙事意识在结尾处不可思议地变得澄澈透明,并由此产生颇为吊诡的情景:“我”在外在力量的胁迫下进行无意识反叛,而后清醒、自主地选择了忏悔。叙事者最后说道:“就暂时写到这里吧。我觉得,这部小说已经拖了太长时间。”这份掌控力赫然揭露了真相:结尾处的“我”创造了之前傀儡般的“我”。那个“我”想要书写一个有关显灵者的故事,却只写出一句“显灵者个子高高的”但结尾的作者之“我”早已让读者了然整个故事的要义:“他[指显灵者]知道自己有这个本领,能够创造任何奇迹,但是他不这样做。”这一骄矜的自白或许能够允准以下推测:“我”可以控制“老太婆”,但选择不去做。而作者之“我”能够拆解彼得堡神话、讽刺陀思妥耶夫斯基的文本,但甘心成为经典叙事策略的“人质”。

哈尔姆斯于1940年创作的短篇作品《权力》(Власть)如一部独幕剧,在法尔(Фаол)与梅申(Мышин)的对话中铺陈开来。法尔围绕“善与恶”的经典主题进行思辨性论述,梅申以诸如“嚯、咻”等语义匮乏的拟声词作为回应,非对称言语交际的断裂与荒诞让人不禁联想作家早期的实验性戏剧。从“第一个创作时期的先锋诗学实验”到“后一个时期极端至荒谬的极简主义”,《老太婆》中具有个性标识的经典化叙事已然成为作家新的写作方向,那么一年后《权力》中经典与现代风格的粗暴并置就极易被解读为书写者内心的游移,使得这部作品关注度较低。事实上,《权力》中传统叙事母题的稳定感与“伪对话”形式的波动性在碰撞中激发出巨大的语义潜能,正是晦涩的审美意图呈现出别样的思考形态。当我们对前作《老太婆》中书写者的戏仿问题提出大胆假设时,凝缩着书写探索与反思的后作为论证提供有力支撑,同时探照出这位荒诞派作家书写的理性踪迹。

由于梅申的“失语”,七个回合的“对话”近乎法尔的独白。法尔首先抛出明确观点:“我们盲目地作恶与行善。”而后描述一个“母亲、男孩与疯狗”的情景:救子心切的母亲误将他人的孩子从兽口中夺回,而为救自己孩子脱离死亡的险境,这位母亲又把刚救下的孩子丢还给疯狗。法尔在第三次发言中带来极具逼迫感的发问:“谁来回答我:她是作恶,还是行善?”这一场景更会勾起人们对《卡拉马佐夫兄弟》第五卷中“反叛”一节的阅读记忆:将军下令让猎狗去撕咬弱小的孩童,其母被迫亲眼目睹这一惨剧的发生。伊万激情澎湃的讲述使将军的残暴行径愈加激发人们对绝对正义的渴望,而法尔的叙述则让建立在良知基础上的价值判断无所适从。“错救”这一偶然性事件及其引发的“补救”行为,使原本具有天然正义性的救子行为变得模棱两可,陷入善恶难辨的伦理困境。然而法尔并未将叙述引向虚无,在最后一次对话中,他断言:“爱的本质不会因为谁爱谁而改变……但揭开我们心灵嬗变与细微的秘密,就如同打开一袋锯末。”

(《卡拉马佐夫兄弟》,图片源自Yandex)

就在法尔总结陈词后,先前存在感极低的梅申突然“从地上跳了起来”,并大叫一声“够了!立刻消失!”,而“法尔就像劣质的糖粒一样,散落消失了”。这一意想不到的“突转”,瞬间将读者的阅读注意力从法尔的叙事内容转移到对话二人的结构性关系上,迫使读者重返开头实现二次阅读:当法尔开门见山地抛出论点后,“梅申思索了一会儿法尔的话,从椅子上摔倒了”,然后“躺在地上”开始呈现“失语”状态。随着法尔持续言语输出带来的压迫感,梅申继续躺在地上发出语义匮乏的拟声词。到第五、第六回合,梅申“努力想从地上爬起来”,“点了点头”,同时逐渐恢复了语言能力,附和称“聪明人”“毋庸置疑”,直到最后一举实现反转。这一过程表明,梅申虽然没有在言语层面与法尔发生实质性交锋,却在行为层面做出了“应答”,两人的“对话”在交错的两个层面上出现了权力与反叛的逆转关系。该结构特征正来自《卡拉马佐夫兄弟》中的“反叛”及“宗教大法官”章节,就如“被囚禁的人”仅以一个无言的吻作为对宗教大法官激昂陈词的全部回答,阿廖沙也用同样的行为回应哥哥伊万先前逼迫性极强的言语反叛:一吻便足以“在他的心上燃烧”。

小说从内容到形式都萦绕着陀思妥耶夫斯基的“魅影”,这进一步激起读者探索法尔与梅申身份的欲望,进而坠入哈尔姆斯对人物名字设置的词形游戏。相比Мышин,Фаол更像对外来词Faol的俄文字母对应,二者的名字极易与Fool(白痴)与Мышкин(梅什金)相关联。在法尔的叙述中,作家将формалин(福尔马林)“误写”为фармалин,пальто(大衣)“错拼”为польто,两次“失误”都指向元音字母а与о的互换,让人继而有理由怀疑Faol是否也是Fool的变形。接受这一猜想,意味着看似对话的双方实为同一主体。相较于梅申的肢体行为,在文末变成糖粒消失之前,法尔不存在任何物质性表征,他仿佛只是一个声音。更有意思的是,小说中提到三种颗粒状物质:沙子、锯末、糖粒。善恶难辨的救子场景发生在沙地上,而锯末是用以描述人心的复杂,呼应陀思妥耶夫斯基“魔鬼与上帝斗争,而战场就在人心”的表达,这使结尾处化作糖粒的法尔更像是梅申内心的反叛。

而继续探究faol的词源,则发现它来自中世纪爱尔兰语,意为“狼”,这样梅申名字中的俄语词根мыш-所固有的含义——“鼠”的意象就会自动浮现与之关联。于是法尔与梅申的能指滑移到“狼与鼠”,指涉克雷洛夫的道德寓言《狼与小耗子》(Волк и мышонок):狼捕杀一头羊以供自己独享,却不想被小耗子寻味叼走了一小片羊肉,狼发现小偷后大声呼救,声音响彻整个森林。克雷洛夫的用意通常被认为是讽刺狼的厚颜无耻。但这个故事也展现同一行为善恶难辨的两面性:小耗子以偷窃的错误行为惩罚了作恶的狼,施害者由此成为受害者。简言之,拥有权力的狼遭受到小耗子的反叛。

于是,权力与反叛的关系再次得到强调,法尔与梅申这对能指转向哈尔姆斯的《权力》与陀思妥耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》中的“反叛”一节,描述了哈尔姆斯阅读陀思妥耶夫斯基时产生的心灵震颤。法尔的言语行为犹如一道闪电击中梅申的认知场域(“跌倒”“失语”),当法尔继续言语施压时,梅申在接受、赞同、模仿的过程中努力重新建构自己的言语系统(“尝试爬起来”),直到最后如猛然合上一本书那般,宣告法尔已沦为过去(“够了,消失吧”)。值得玩味的是,全文对法尔唯一的物质性描述是“像散落的糖粒”,这使“消失”的判词暧昧不明:毕竟溶于水中的糖粒会永远留下自己的味道,而消失的法尔或许已潜入梅申重构后的主体性中,化为隐形在场的权力。

琳达·哈琴认为,后现代戏仿是“保持批判距离的重复行为,使得作品能以反讽语气显示寓于相似性正中心的差异”。而哈尔姆斯不仅取消体现批判态度的距离,甚至嵌入其中,“等我进入了你,除了你,没有人会看到我,认出我来”,蒂尼亚诺夫强调的戏仿的指向性被哈尔姆斯故意涂抹得模糊不清,如糖溶于水一般只留下若有似无的痕迹。哈尔姆斯“进入”到早已融入其意识之中的陀思妥耶夫斯基的文本中,以一种寓于自我的他异性(alterity)碰撞来实现内指性对话。而法尔与梅申名字中个别字母的反叛,如同偷走一片羊肉的小耗子,以微小的讽刺力量松动了秩序的边界,被激活巨大潜力的能指在旋转、滑移中恣意舞动,这里哈尔姆斯似乎无意中触碰到了德里达“延异”的解构策略。但稳如磐石的大写首字母(Ф/М)早已为这曲不确定性的华尔兹锚定了权力与反叛的超验基调——法老(Фараон)与摩西(Moисей),从而“将差异归拢到一个主能指的旗帜之下,该能指并非消除这些差异,而是凸显了这些差异背后的共通之处”。戏仿目的由此指向差异背后的普遍性,以后现代意义上“失败”的“离心”书写来昭示“向心”力量的难以抗拒。当《老太婆》中的“我”遭受无故的磨难、饱经痛苦的怀疑,却依然在城郊虔诚地祷告时,约伯的精神肖像就此浮现。

不以讽刺为主要目的的戏仿更加激发人们对该书写行为的发出主体——戏仿者内心隐秘欲望的窥探。针对“影响的焦虑”,“戏仿带来的批评距离使模仿变成一种自由的手段”,甚至是“化解倾羡之毒的良药”。但更易被遮蔽的面向是戏仿者从“模仿”行为中获取的精神抚慰。从库库林对哈尔姆斯自传性神话主人公生成的研究中,或许可以得到另一种启发。与自传体小说在纪实与虚构体裁方面的融合不同,自传体神话指向个体书写与神话秩序之间的关系,这在哈尔姆斯以事实为依据“编造”的文学笑话中得到了戏谑性表达:

陀思妥耶夫斯基去果戈理家做客。门铃响了,有人给他开了门。“费奥多尔·米哈伊洛维奇,您怎么来了?”那人说,“尼古拉·瓦西里耶维奇已经死了快五十年了。”“是吗?那又怎样?”陀思妥耶夫斯基想,“愿他安息。总有一天我也会死的。”

(果戈理和陀思妥耶夫斯基,图片源自Yandex)

果戈理与陀思妥耶夫斯基的逝世年份相差二十九年(分别是1852和1881年),后者五十年后的拜访显然不具有真实性,甚至让陀思妥耶夫斯基徒增了“恐怖的彼岸性”,而在随后的文本中,陀思妥耶夫斯基名字后面总被哈尔姆斯加上“愿他安息”的“祝福”。如果联系1921年蒂尼亚诺夫《陀思妥耶夫斯基与果戈理(戏仿理论研究)》的经典著作,从中读取文学性解码,可以看到哈尔姆斯对戏仿极为生动的描述——“做客”,同时影射写作者摆脱影响的焦虑的渴望——“愿他安息”。当陀思妥耶夫斯基从果戈理的“外套”中走出,哈尔姆斯也为其送上了同样的祝语,成为“安息者”似乎是逝者对生者的一种美德。只是作家很快就意识到,“陀思妥耶夫斯基是永生不死的”:“安息者……是一群不安分的人。真是白叫他们‘安—息—者’了,他们简直就是不安者。”

由果戈理、陀思妥耶夫斯基等经典作家建构的神话秩序,像“老太婆”的幽灵那般侵扰并篡夺书写者的语言:“这句话自己在我内心某个地方产生出来。我一遍遍重复它,直到它进入到我的意识之中。”正如罗兰·巴特在《神话修辞学》中的阐释“神话总是一种劫掠的语言”,“神话最终总是能够意指那原本用以反对它的抵抗”。巴特为神话祛魅的灵方是将神话神话化,构建次生神话,而哈尔姆斯在写作早期一度追求“纯粹秩序”(чистый порядок),试图剥离一切文化经验。但极度个人化的书写将对艺术真理的追求演化成无休止的自我反思,直至无助地追问“我向上帝祈求奇迹,为的是弄明白,自己该写什么”。

哈尔姆斯最终选择将意识主体自困于客体位置,以实现悖论式的活力化碰撞,戏仿手法也因此获得了救赎的意味。“对经典的坚持唤起了一种永恒的感觉,能够缓解对不稳定和潜在混乱的恐惧”,神话秩序的“入侵”则彻底打开了封闭的主体性。通过替换“忒修斯之船”的一小块木板,哈尔姆斯企图揭示神话秩序的船体本就不像一块铁板那般严丝合缝,而是由遍布裂隙的无数块木板拼构而成。但局部变动带来的异质性碰撞并非从内部引爆并摧毁船体的整体性,而是为其在诡谲多变的现代性海洋中持续航行注入新的动能,船上的乘客也由此获得了流动的主体性。摩西反叛埃及法老的权力统治,在茫茫旷野中无定漂泊时,始终需要对应许之地的信仰支撑,倘若戏仿展现出批判性的怀疑精神,那么就如哈尔姆斯在日记中所著:“怀疑,已是信仰的一部分。”正是在个意义上,哈尔姆斯“具有深入骨髓的俄国性与真正的现代性”。

因此,哈尔姆斯的魅影不仅萦绕于索罗金、萨杜尔(Н.Н. Садур)等俄罗斯当代作家的文本,也闪现在德国作家英果·舒尔策(Ingo Schulze)、意大利作家保罗·诺里(Paolo Nori)等俄语文学之外的更广阔空间中。罗马尼亚裔瑞士作家阿格拉娅·维杰朗尼将自我特征融入哈尔姆斯的个人神话,让死于饥饿的荒诞大师“哈尔姆斯”在自己的小说中起死回生,移居到维也纳并被罗马主教封圣。阿格拉娅在戏仿哈尔姆斯的同时,也呈现出对其戏仿策略的洞悉。就如哈尔姆斯曾到陀思妥耶夫斯基家中“做客”那般,如今,其在圣彼得堡马雅可夫斯基大街上的公寓也出现了愈来愈多的“到访者”。

(原文载《外国文学动态研究》2022年第4期,“动态研究”专栏,责任编辑苏玲,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌

排版:培 育 终审:时 安

往期回顾

点击封面或阅读原文,进入微店订阅