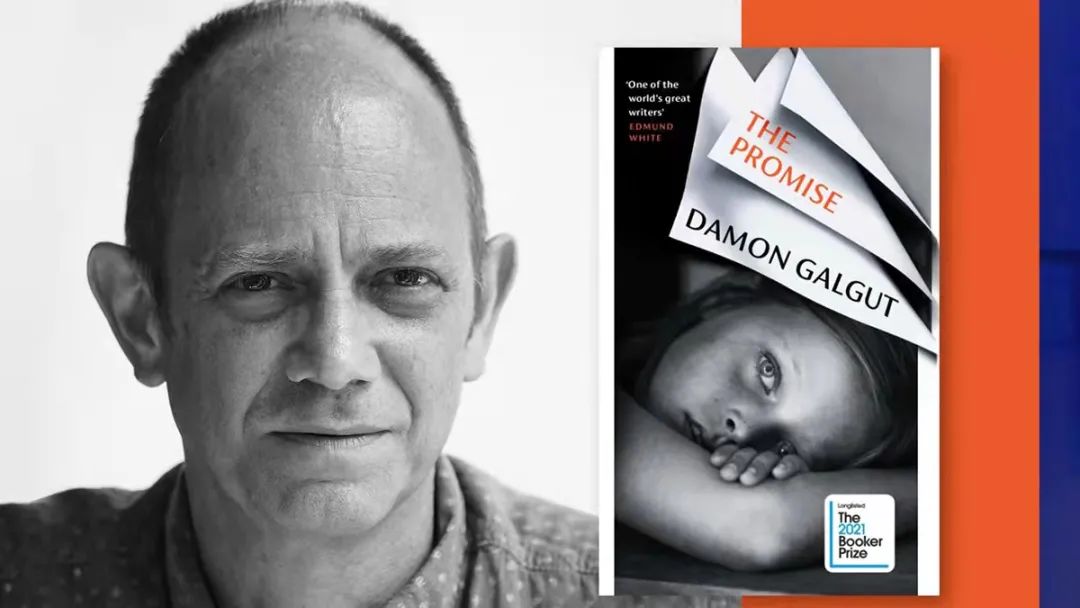

新作评论 | 新南非的未竟承诺——评2021年布克奖获奖作品《承诺》

林星宇 南京大学外国语学院博士研究生,主要研究领域为南非英语文学。近期发表的论文有《自由主义的危机:纳丁·戈迪默〈七月的人民〉中的政权交替期》(载《英语文学研究》总第七辑)。

内容提要 南非作家达蒙·加尔古特的获奖小说《承诺》延续了南非农场小说传统,关注与土地归属权密切相关的种族秩序问题。小说中白人主人公一家逐渐衰亡,黑人女仆最终继承房屋,隐喻南非白人统治的瓦解和黑人主体公民权的恢复。但在近三十年的民主化进程中,新南非未能兑现对国民的政治承诺,导致两个种族面临发展困境。加尔古特以跨种族的情谊启示南非超越当前危机的出路,与另外两名南非作家戈迪默、库切的小说作品形成了跨时代的对话。

关键词 加尔古特 《承诺》 布克奖 农场小说 新南非

在新作《承诺》(The Promise)获2021年布克奖之前,南非作家达蒙·加尔古特(Damon Galgut,1963—)已凭《好医生》(The Good Doctor,2003)和《在一个陌生的房间》(In a Strange Room,2010)两次入围(曼)布克奖短名单,在当代世界英语文坛的地位不容小觑。迄今为止,他是继纳丁·戈迪默(Nadine Gordimer,1923—2014)、库切(J.M.Coetzee,1940—)之后第三位荣获该奖的南非作家。

《承诺》的故事线从1986年延伸至2018年,其间南非政局发生剧变。小说围绕阿非利卡人斯沃特一家的四场葬礼展开,由一个久未兑现的诺言贯穿始终。老斯沃特夫妇应允将农场一角的房子赠与黑人女仆莎乐美,但直到全家只剩小女儿阿莫尔一人存活于世时,莎乐美才得到房契,然而南非早已物是人非。加尔古特获奖后受访时表示,这部小说的标题除了指代斯沃特一家对莎乐美的承诺,还隐含着反讽:“这是南非1994年的承诺,我们对此寄予了厚望。曾经真正有机会改变这个国家,但是浪费掉了。我们现在所处的位置,不论是经济上,还是道德上,都不是我们大多数人所期望的。”加尔古特以非洲农场为故事背景,是对南非土地归属的持续追问,也是对南非农场小说传统的批判性继承。房屋赠予承诺的兑现过程迂回曲折,从中可窥见南非三十余年间的种族关系演变。国家民主化后,黑人政权治国不力,两个种族未能实现共同发展,女仆继承的房屋产权也难免后患,是为新南非政治失信的缩影。在诸多不利条件下,阿莫尔仍信守承诺,与莎乐美编织出超越现实利害的情感纽带,透露出加尔古特对种族和解的期待和展望。

库切认为,小说家奥利芙·施赖纳(Olive Schreiner,1855—1920)和宝琳·史密斯(Pauline Smith,1882—1959)开创了南非英语文学的农场生活书写传统。施赖纳《一个非洲农场的故事》(The Story of an African Farm,1883)中的两个主人公渴望冲破开普殖民地的社会禁锢,实现自我追求,他们成长的农场在小说中是封闭和狭隘的代名词。英裔作家史密斯的童年在开普殖民地的小卡鲁地区度过,她的短篇小说集《小卡鲁》(The Little Karoo,1925)描摹的多为英布战争及南非工业化之前相对安宁的乡村,底层的荷兰裔农民尽管生活贫苦,却始终在寻求精神皈依。有评论家将施赖纳和史密斯笔下的农场书写分别归为“反乌托邦式的”和“阿卡迪亚式的”,另有评论家则把两人一并纳入南非自由主义小说传统。布莱尔表示,南非文学语境下的自由主义价值观大致包括:“个人至上”“宽容异见”“相信个人和社会进步”“悲悯”“尝试理解他者”;施赖纳和史密斯的自由主义倾向基本符合上述定义,但她们仅限于关注与她们同性别和同种族的“他者”——如女性、白人贫农,对黑人的困苦却习而不察。如库切所言,这两位作家和20世纪前期的阿非利卡语农场小说(plaasroman)往往“对黑人劳工的地位保持沉默”,把被剥削的黑人排除在非洲农牧生活的真实图景之外。学者克林曼更是犀利地指出,如果说土地是南非殖民者的首要掠夺目标,那么《一个非洲农场的故事》便是“南非殖民小说的原型”,因为它将白人侵吞非洲土地视作理所当然,“非洲农场”上的“人类苦难”只是殖民者的苦难;农场既是她们作品中的故事背景,也因其在南非殖民历史中发挥的关键作用而被赋予了多重意涵:一方面,农场是白人最初在非洲进行殖民扩张的据点;另一方面,它本是“原住民的领地”,无论是从农业生产、生态保护的现实角度,还是从培育精神的象征角度,都是考察“文化”与“自然”关系的便利着眼处。

(奥利芙·施赖纳与《一个非洲农场的故事》,图片源自Yandex)

从题材上看,《承诺》属于南非农场小说一脉,但加尔古特的旨意与两位先驱大相径庭。小说开篇,叙述者透过姑父奥奇的意识流,再现了早期荷兰移民定居南非农场的历程和心理:

他想象自己是先辈开拓者中的一员,乘着牛车缓缓挪移到内陆。……奥奇是勇敢的先锋,在平原上游荡。棕黄色的田野在车外划过,除了横穿而过的一条河,尽是干旱,笼罩在高地的广大天空下。……

栅栏那头,他看到一群人拿着金属探测器,盯着几个土著小子在地上挖洞。这整个山谷都曾属于保罗·克鲁格,到现在还不断有谣传,布尔战争中两百万镑黄金就埋在这些石头下。所以,这里挖挖,那里挖挖,猎取过去的财富。是很贪婪,但就连这也让他生出怀旧的光晕。我的民族是英勇又强韧的精锐,他们扛过了英国人,也将扛过土著人。阿非利卡人是一个独立的民族,他坚信不疑。

小说中的这一幕发生在20世纪80年代,奥奇继承了殖民者祖先的傲慢心态,土地和矿藏都是有待征服的对象,黑人原住民全然被排除在思绪之外。在人物的内聚焦中,过去与现在、想象与现实、第一人称与第三人称对位应答,暗讽白人移民后裔对晦暗殖民历史的美化。末句叙述者话锋一转,将“他”的信念抽离出殖民构想,反衬前一句之“我见”的荒谬。奥奇的心理在早期的阿非利卡语农场小说中较为普遍。第二次英布战争(1899—1902)中,布尔人战败,促使阿非利卡作家在30年代前后的作品中建构田园理想,怀想本民族未遭战争摧残的过去。种族隔离政策实施后,南非官方历史为了确立荷兰裔开拓者占有土地的合法性,声称他们抵达之前的土地是“开放的,空无一物,人迹罕至”。《承诺》通过对奥奇民族主义情感的反讽,从根本上质疑非洲白人定居者占有土地的正当性,间接点出了早先殖民时期农场小说的盲点。

在戈迪默、库切和加尔古特这三位南非作家的四部布克奖获奖作品中,情节的铺展都离不开白人、黑人族群与土地的纠葛,彰显出土地问题在南非社会的重要意义和复杂内涵。戈迪默的《自然保护主义者》(The Conservationist,1974)中,一具无名的黑人尸体出现在白人资本家梅林的农场,被草率地就地掩埋于河边,数年后又被大洪水冲出地表。这让梅林意识到,黑人尸体无时无刻不在“旁观”他自以为私密的乡间漫步和幽会。小说结尾,梅林为了摆脱不安而迁居别国,农场的黑人劳工将尸体重新妥善安葬。戈迪默写道:“他占有了这片土地,是他们的;他是他们中的一员。”在族人虔诚仪式的加持下,黑人死者长眠于本属于他们的家园,隐喻白人殖民者剥夺的土地将物归原主。然而,黑人重获土地远不是种族革命的终点。库切笔下的迈克尔·K是一个思维迟缓的黑人园丁,在内战中用独轮车推着病母穿越战火回乡。母亲死后,他一路上寻找荒地,以种南瓜果腹,被拘禁后又逃出,依旧执着于播种耕耘。但白人掌管的拘留营无处不在,他只能像“蚯蚓”或“鼹鼠”一样苟活。在迈克尔看来,只要拥有种子,他就能在无垠的南非草原上种植和收获。他打算每天夜里避开宵禁,走远路逐一浇灌,因为他发现,“在乡下,做什么都有的是时间”。库切一语双关,以“in the country”同时指代“乡村”和“国家”,借迈克尔的简单逻辑,表明南非的政治革新之路纵有希望也很漫长。

在白人统治垮台之前,戈迪默和库切的上述两部小说以政治寓言的形式,探讨了南非土地上黑人主体权的艰难回归。1994年,曼德拉领导的非洲人国民大会(African National Congress)上台执政,种族隔离制度被废除,黑人获得公民权利,南非至少在名义上从“对立之地”变成了各肤色人种共融的“彩虹之国”。库切的《耻》(Disgrace,1999)和加尔古特的《承诺》正是以此为背景,探索这片土地上新的种族秩序。《耻》中的白人教授卢里因校园性丑闻避居于女儿露西的农场,遭到黑人暴徒袭击;露西被强暴后怀孕,决意生下孩子,曾受雇于她的黑人邻居佩特鲁斯觊觎她的土地,提出与她结婚。在卢里眼中,女儿的身体成了一方土壤,被播下黑人的种子,而露西姑息暴徒,甘愿接受婚约,在佩特鲁斯的庇护下面对未知的未来。反观《承诺》,阿莫尔执意要完成母亲的遗愿,把房子送给黑人女仆,其道德动机与露西相似,都是为了弥补白人对黑人的历史亏欠。不同的是,黑人女仆最终成为白人房屋的继承者,打破了传统农场社群赖以为继的血缘或家庭传承。

(库切与《耻》,图片源自Yandex)

黑人女仆莎乐美原是白人土地的附属品,却触发了《承诺》的核心冲突。斯沃特家的农场由阿莫尔的祖父买下,他过去常说:“噢,莎乐美,我连人带地得到了她。”祖父死后,阿莫尔的父亲曼尼继承了农场,也接管了这个仆人。1986年,阿莫尔的母亲瑞秋临终前,曼尼曾承诺妻子,会将莎乐美居住的房子赠与她,以报答她对瑞秋的悉心照料。但瑞秋病逝后,曼尼否认曾许下这一诺言。黑人掌权后的1995年,曼尼离世,哥哥安东为父亲料理后事之余,还格外提防农场上的黑人劳工:“农场劳工没有正式的墓地,他们跟土地没有真正的依附关系,他们是临时的,就算是那些在这里长年工作的也一样。最后他们都要被吹散。”(“blow away”)由于担心新法律偏袒佃农和擅居者,安东甚至考虑让劳工搬回黑人聚居区,每天过来劳作,以防“他们对土地产生任何索求”。尽管曼尼早前在遗嘱中对农场有所安排,希望它能继续作为三个孩子的“家、庇护所、据点”,但是,长女阿斯特丽德2004年死于非命,其儿女跟随前夫生活;安东2017年自杀,没有后代;阿莫尔远居他乡,且保持独身。换言之,农场已后继无人。安东死后,阿莫尔遵其遗愿,将他的骨灰随风撒到屋顶上。不料微风渐止,安东的骨灰停在屋顶,“将被下一场雨,不知什么时候,冲进阴沟里”。斯沃特家唯一男性继承人的下场狼狈不堪,遥遥呼应前文安东对黑人劳工的命运想象,只是现实恰好相反。斯沃特家族最终失去了农场,四散的不是黑人劳工,而是白人一家。

白人农场主的家庭支离破碎,被迫放弃先辈殖民者占有的农场,预示非洲大陆上的黑人原住民与土地的纽带行将恢复。英文中的“swart”有黑皮肤、黑人之意,该词义在日耳曼语族的荷兰语、阿非利卡语中皆有保留。加尔古特以“斯沃特”作为白人主人公家庭的姓氏,暗指种族隔离制度下的土地所有者名不副实。农场男主人曼尼死于新南非诞生的次年,可以视为政权易手、土地易主的隐喻。曼尼是虔诚的荷兰改革宗信徒,为了自证信德坚定,同时挑战吉尼斯世界纪录,他在自己经营的爬行动物园里与毒蛇共处六日,被咬后昏迷不治。安东在重症监护室探视父亲时,留意到邻床是一个黑人:“种族隔离制度倒台了,现在我们比邻而死,亲密无间。只是活着的人还要考虑出路。”小说以安东的自由间接引语为话头,揭示新生民主国家取代垂死秩序的历史事实,体现了死亡与新生在私人领域和公共领域的并置。

曼尼的葬礼渗透着90年代中期南非浴火重生的乐观情绪。加尔古特为曼尼设定的逝世日期——1995年6月16日——别有深意。那一天是南非青年节,也是索韦托暴乱19周年纪念日,而且时值橄榄球世界杯在南非举办,南非闯入决赛。小说中,斯沃特一家即使面临丧事,仍打开电视收看转播。画面中的“情绪既火热又爱国,整个国家都在跳羚队身后”。南非长期分裂的族群在国际体育赛事中首次凝聚,匿名叙述者化身白人农场上的狂热观众,高呼“我们所有人团结在一起,民主的第一年”!南非夺冠后,曼德拉为球队队长弗朗索尔·皮纳尔颁奖,“壮硕的布尔人和老迈的恐怖分子握手。谁能想到”。高涨的民族情绪并非小说家夸大其词。《剑桥南非史》写道,曼德拉身着队长同号球衣为其颁奖的一幕,象征南非的“和解与新获得的自由”。阿斯特丽德特意为父亲选了乌班图(Ubuntu)棺木,那是90年代“最流行的”,商品目录上说,祖鲁风格的设计象征“非洲慷慨而开放的秉性”。“乌班图”一词源于非洲南部的恩古尼族语,意为“同情、互助、尊严、和谐与人性,旨在以正义和互相关爱来建立和维系共同体”;90年代初期,曼德拉获释后,身体力行地诠释对压迫者的宽谅,被视为乌班图精神的化身。至此,《承诺》无疑展露了新南非成立之初的蓬勃希望。

评论家博埃默曾总结,后种族隔离时期的南非文学在“磕磕巴巴地重复更多的震惊、磨难和伤悲”——艾滋病蔓延,犯罪率居高不下,劳工争端尖锐,仇外情绪爆发,这都让新南非政府“承诺的权利和自由遥不可及”。《承诺》从个人困境管窥政治危机,是对上述失落情绪的浓缩表达。小说四个章节分别以“妈”“爸”“阿斯特丽德”“安东”为标题,四个年代的四场葬礼成了洞见世事变迁的截面。加尔古特没有选取全知叙述视角,而是交替潜入不同人物的内心,以时间为线索,编织出南非社会历史演进的图景。加尔古特本人表示,他的叙述手法受电影摄像启发,跳跃的视点“摆脱了传统的限制”,使他能够“自由驾驭人物内心跌跌撞撞、有待听取的不和谐音”。

《承诺》中不同人物的主观感发可视为加尔古特对南非宏观历史的拆解。长期的殖民统治导致南非种族、阶级分化根深蒂固,自由平等、种族和解的理想始终难以摆脱历史的泥沼。曼德拉上任后,竭力促进种族和解,化解白人对新政权的恐惧。1995年,真相与和解委员会(Truth and Reconciliation Commission)成立,对受政治驱动的侵犯人权行为予以赦免,并对受害者提供赔偿。法规的争议在于,只有完全披露罪行的被指控者才能得到赦免,否则将面临诉讼,因此委员会“很可能撕开旧伤口”;不仅如此,官职较低的被控者会把矛头指向他们的上司,其中不乏新南非的位高权重者。小说中,安东的岳父曾是种族隔离政权中的高官。叙述者借用安东妻子的视角披露了权力易手后失势白人的心态:“谁能料到,她那过去人人敬畏的爸爸,要在真相与和解委员会面前,承认干过那些恐怖但非做不可的事。在她看来,这个国家的问题,是有的人不肯放下过去。”史实与虚构在小说中无缝衔接,人物的境况成了南非时势的投射。

(艾勒克·博埃默,图片源自Yandex)

从信守家族承诺开始,阿莫尔一步一步成为南非历史罪孽的主动担荷者。2000年以来,姆贝基在总统任期内否认HIV病毒与艾滋病存在关联,占据南非艾滋病政策的漩涡中心。有研究者认为,姆贝基的根本动机是对抗西方对非洲人的污名化,但他的判断有违科学共识,造成诊疗的“无政府主义”。在南非艾滋病肆虐的背景下,加尔古特对女主人公的职业设置颇具象征意义。父亲葬礼过后,阿莫尔前往德班,在医院的艾滋病病房担任护士。阿斯特丽德大为不解:“她的小妹选了仆人的生活,为的是什么?为了惩罚自己?”事实上,姐妹俩的价值观存在根本分歧。阿斯特丽德受邀参加总统姆贝基连任仪式,为此沾沾自喜;但阿莫尔面对病房里与日俱增的病患,心知是“那个有两种表情的男人……不相信他们病了”。她对救治患者的投入近乎自我强迫,或许是对父亲失信于莎乐美的另类偿还,又或许是出于身为白人的历史歉疚,甘于为当权者的政治过错担责。讽刺的是,阿斯特丽德盲目崇拜权力,转身却为执政者治国不力献出了性命。她受邀参加姆贝基的就任仪式后不久,在汽车内被一个黑人劫持杀害。小说借调查案件的侦探之口说:“有时看起来,南非人互相杀着玩儿,要么因为一点变化,要么因为细微的分歧。”居高不下的犯罪率振兴了阿斯特丽德丈夫的安保生意,但也让她沦为无差别犯罪的随机牺牲品。

阿莫尔的付出放大了其他人视而不见的社会病症,而她的困顿折射出在两极化的国度践行道德的艰难。2009年,祖马接替姆贝基成为南非总统,腐败丑闻缠身。有调查显示,水务部门的贪腐间接引发了全国性的用水危机,例如大型水利、卫生设施的合同未经招标,被擅自拨给提供政治献金的公司;祖马的亲信与大型国有企业勾结,掌控溢价的采购合同,牵涉其中的包括南非国家电力公司。《承诺》第四章,叙述者跟随阿莫尔来到开普敦,描述她在医院每天对病人的悉心呵护,下班后护士服被汗水浸透,但因缺水断电,不能泡澡,也无法做饭。“电网崩溃了,没人维修,也没有钱,总统的朋友带着现金跑了。”除了医院的护理工作,阿莫尔日常还为路边的残障、赤贫者送上衣物和餐食。“有时看起来,她的工作正把她耗尽,尽管她是自愿燃烧的……试着缓解他们的痛苦。我最后的柔情,留给了我不认识的人,不认识我的人。剩下的没有爱,只有善,也许这更强大。”阿莫尔的视角之所以关键,不仅因为她是斯沃特家庭中仅存的良知,更因为她选择站在弱者的一边,为国家贫富结构失衡的受害者疗伤。

综观《承诺》中的人物境遇,新南非政治失信带来的不止疾病、犯罪和腐败,还有更隐秘的困境,即个人发展的障碍。占南非人口大多数的黑人掌握国家政权后,普通黑人的出路未必比白人开阔。加尔古特以斯沃特家的长子安东和莎乐美之子卢卡斯为典型,刻画了白人和黑人青年在多舛国运下的困窘命途。在全书的黑人角色里,卢卡斯是唯一的圆形人物,他的消极愤世映射了底层黑人青年的成长瓶颈。卢卡斯少时曾显露读书潜质,一直受老斯沃特资助上学,却以辍学告终,在农场打着零工。南非民主化后,卢卡斯自觉地不再称白人为“老板”。然而,黑人主体意识的觉醒与现实发展机遇不相匹配,进一步加深了黑人对白人的敌意。卢卡斯处处碰壁,是社会暴力、种族积怨等残酷现实在个体身上造成的恶果。他的遭遇居于小说的情节副线,与主线中安东的浮沉并行,暗指“彩虹之国”的承诺在黑人和白人身上双双破灭。

加尔古特通过对安东的际遇安排,将小说标题的微观指涉阐发得淋漓尽致。英文中的“promise”一词用作名词除了有承诺之意,还指人的乐观前程。小说第一章,十九岁的安东原在军中服役,母亲逝世前一天,他刚射杀了一个扔石头抗议的黑人妇女。安东取人性命后惊魂未定,一度认为他的罪过发生了转移,是他自己杀了母亲:“你杀了别人的母亲,所以我的母亲要偿命。”母亲下葬后,他擅离职守,开始了自我放逐。时隔九年,安东从约翰内斯堡返回比利陀利亚为父亲送葬,途经曼德拉新政府所在的联合大厦,心潮澎湃,感到“他的未来膨胀着希望”(“swelling with promise”)。随后十年又十年,故事主线的叙述空白隐去了安东的具体遭遇,但他人生的荒废在其自传性小说遗稿中表露无遗:小说主人公阿伦与安东一样出身于农场,本是一个“强壮快活的年轻人,前途大好(‘full of promise’),野心勃勃”。一次走火杀人后,他逃到了一处无名的丛林,在生存的挣扎中“耗尽了前途”(“all his promise gets used up”)。安东零散的笔记中有几句话,被阿莫尔读到:“南非人对讽刺充耳不闻……在这个国家不可能替任何人说话,除了你自己……每个南非故事的核心都是逃亡者。”安东的手稿在此中断,与《承诺》的叙事结构层层嵌套。这一片段出现在小说收尾处,以“promise”为中心词的词组反复出现。加尔古特巧妙运用元小说的技法,以安东的绝笔召唤出小说的题旨:大张旗鼓的政治重建未能真正安定人心,新南非成立之初对国民许下的承诺悄然落空。

在后种族隔离时期,白人和黑人个体的挫败再度激化了种族矛盾。历经三十二年的周折,莎乐美母子最终取得了房子的所有权,但承诺的兑现反而暴露出土地矛盾的源头以及受其伤害的种族关系。律师提醒阿莫尔,由于一个曾被强制驱逐的群体对农场提出了土地权申诉,阿莫尔给莎乐美的礼物很可能是“金杯毒酒”(“poisoned chalice”)。小说中并未点明这个群体为何人,但可推知是早于荷兰殖民者定居农场的黑人部族。即便白人离场,一个多世纪前的土地纠葛还将在不同黑人族群中蔓延。虽然莎乐美对阿莫尔的善意满怀感激,她的儿子卢卡斯却不买账:“不管你给不给,这间房子,连同你们住的房子,还有脚下的这块地,都是我们的!……白人女士,你的所有东西,都是我的了。我用不着求你。”在卢卡斯眼里,阿莫尔成了彻头彻尾的“白人女士”,她的姓名、两人的童年友情都被种族标签取代。面对阿莫尔的追问,卢卡斯忿然道:“生活,生活造成的。”这时叙述切换到阿莫尔的视角:“他身上都是伤疤,浅伤,深伤,打架和意外造成的旧伤。事件的不完全记录。痛苦,挣扎,被打乱的计划。没有哪样是容易的。”莎乐美私下告诉阿莫尔:“自从他第一次坐牢以后,就变了一个人。”由此可见,种族隔离造成的敌视、对立难以随不公制度的终结而消弭,取而代之的很可能是白人和黑人之间反向的控诉和胁迫。

不过,小说的主基调尽管悲观,但不完全绝望。阿莫尔和莎乐美之间跨越种族、阶级和年龄的情感是小说中不多的亮光。送别安东后,阿莫尔清楚自己不会再回到农场,与老仆人最后一次拥抱,两人互道感谢。“两个女人都知道她们不会再见到彼此了。但又有什么关系呢?她们似近似远,若即若离。一种奇怪又简单的融合,像这样把整个国家维系在一起。有时只是勉为其难。”加尔古特在小说最后,将阿莫尔与莎乐美的联结上升到南非种族关系的层面。“勉为其难”(“only barely”)折射出种族失和的整体趋势,也暗示了双方关系的理想化成分。阿莫尔的名字源于古罗马爱神(Amor),她的嘉名与善行在一定程度上寄托了加尔古特对突破现实困境的设想:仁爱和善意虽不足以弥合南非的裂痕,却是不可或缺的愈合剂。莎乐美心知房屋产权的隐患,仍衷心感谢阿莫尔信守承诺,并为儿子的积怨向她道歉。由此,小说从宏观的政治承诺回归人与人之间的朴素信任,表明南非历史的前进不能止于黑人接替白人成为土地的主人,还需要两个种族之间真正的理解与共情。阿莫尔和莎乐美之间的情分超越了房屋赠与诺言本身,指明了缓和黑白、贫富两极对立对于解决当前南非社会问题之必需。

(《迈克尔·K的生活和时代》和《自然保护主义者》,图片源自Yandex)

与戈迪默、库切的布克奖获奖作品相比,《承诺》晚近的成书时间赋予加尔古特更充分的批判距离,使其得以检视新南非历史承诺的效力。《自然保护主义者》《迈克尔·K的生活和时代》《耻》分别出版于上世纪70、80和90年代,三部作品共同凸显白人的边缘化和黑人的崛起,点破了自由主义理想在南非的不合时宜。到了新世纪的第二个十年,加尔古特一面讽喻新南非的未竟承诺,一面重申种族和解、互助共进的理念,纠正了早期“经典自由主义”农场小说对黑人族群的盲视,同时直面种族、阶级因素持续导致的对立和伤害。南非农场小说之所以生生不息,主要因为这一类型的作品必然触及该国极具争议的土地归属问题,以此为载体,有助于历代作家探寻“国家遗产和族群命运”。库切曾说,乡村书写(the pastoral)的中心思想是一个“本土解决方案”,在它所聚焦的某个空间内,可以实现“更大的世界(尤其是城市)中无法实现的事”。就《承诺》这部小说而言,黑人女仆最终成为白人农场的房屋主人,标志着种族矛盾和土地问题在个人层面、在特定的地域内得到部分化解,为突破国家政治失信导致的个体困境留下了一线希望。

加尔古特的《承诺》是对南非历史进程的深刻反讽——它以“承诺”为题,讲述的却是失信和失落。三十余年来,白人家庭失信于黑人女仆,殖民者曾占有的土地仍在撕扯着原住民与继承人的关系;新南非政府失信于民,90年代中期的短暂兴奋换来的是失败治理和个人发展困境。作为“非洲农场故事”的当代演绎,斯沃特家族的衰亡既是对早期农场小说白人中心视角的逆写,也是与戈迪默、库切笔下政治寓言的对话。加尔古特凭借该作品收获2021年布克奖,再次证明附着于土地问题的政治危机是南非文学的重要母题,亦是当代世界英语文学中历久弥新的关注点。

(原文载《外国文学动态研究》2022年第4期,“新作评论”专栏,责任编辑萧莎,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:时 安

往期回顾

点击封面或阅读原文,进入微店订阅