新作评论 | 《叛教者的女儿》与玛莎·凯利个案的改写——基于塞勒姆巫术审判学术视野的考察

尚晓进 博士,上海大学外国语学院教授,主要研究领域为英美文学和比较文学。近期发表的论文有《从宇宙更新到政治革命:郭沫若基于泛神论的思想转向——一种思想史的考察》(载《中国现代文学研究丛刊》2021年第6期)。

内容提要 作为塞勒姆巫术危机中被控女巫玛莎·凯利的后代,凯思林·肯特在小说《叛教者的女儿》中想象性再现了先祖所经历的审判和受刑史。小说对历史的重构和改写,借鉴了塞勒姆巫术审判的学术研究成果:一方面,玛丽·诺顿、博伊尔和尼森鲍姆等人的研究对作家重构危机爆发前的清教生活图景、揭示巫术指控的社会成因至关重要;另一方面,作家敏感于巫术审判性别方面的研究,却并未将玛莎·凯利再现为社会学意义上的另类,而是对她做了政治化的改写,将她塑造为一位追随“良心的自由”的异见分子和殉道者。肯特对玛莎·凯利个案的文学书写体现了学术与艺术、理性与想象之间的平衡。

关键词 凯思林·肯特 《叛教者的女儿》 塞勒姆巫术审判 玛莎·凯利 学术视野

《叛教者的女儿》(The Heretic’s Daughter,下文简称《叛教者》,2008)是凯思林·肯特(Kathleen Kent,1953—)的首部小说,取材于1692年塞勒姆巫术审判,面世后登上《纽约时报》年度畅销书榜,获年度美国历史小说大卫·兰格姆(David J. Langum Sr.)奖,如今已十二次重印,在十七个国家出版。该小说不同寻常之处在于,它以叙述家族史的形式回访了美国殖民地早期的幽暗历史。凯思林·肯特是玛莎·凯利(Martha Carrier)的第十代外孙女,而玛莎·凯利则是塞勒姆巫术审判中最早被指控和绞死的女巫之一。小说以玛莎·凯利的女儿萨拉·凯利(Sarah Carrier)为叙事人讲述了这段历史。玛莎家族保存有非常详细的家谱,可一直回溯到九代之前,这为作家提供了一手资料。在查阅家族史之外,肯特也走访当地博物馆和图书馆,查阅档案、庭审记录以及史学方面的资料。但文学再现塞勒姆巫术审判并非钩沉史实与复原事件那么简单。

(《叛教者的女儿》与凯思林·肯特,图片源自Yandex)

塞勒姆巫术审判早已是一个被反复研究的学术课题,围绕它积淀的理论学说纷繁杂多。肯特本人有着高度的学术敏感,不仅在写作过程中自觉置身于学术话语体系之中,还特地在书后附上一份阅读书单,列出了她所参考的研究资料。在作家所列书单中,尤其值得关注的是玛丽·诺顿所著的《在魔鬼的陷阱里:1692年塞勒姆巫术危机》(下文简称《魔鬼的陷阱》)以及博伊尔和尼森鲍姆合著的《魔鬼附体的塞勒姆:巫术的社会起源》(下文简称《魔鬼附体的塞勒姆》)。两部研究专著为作家重构17世纪清教世界图景提供了整体性的阐释框架,也为揭示巫术指控的社会原因提供了推论。另外,讨论塞勒姆自然无法绕过关于女性与猎巫问题的学术研究,作家敏感于此,但并未拘泥于相关史学或社会学视野,而是做了极富想象力的政治化改写。本文通过交错阅读小说文本与塞勒姆学术史,力图辨析如下问题:塞勒姆学术研究向作家提供了什么样的观念预设或阐释框架?这些理论和学说如何启发她再现塞勒姆巫术审判背后的清教世界,阐释巫术指控的成因,塑造历史中的女巫形象?就玛莎·凯利个案而言,作家如何在学术与创作、理性与想象之间找到自己的平衡点?

历史小说不可避免地要呈现一个具有历史真实性的小说世界。具体到肯特这里,她需要重构一个孕育危机的清教世界,一种具有隐约的“预示性”的生活图景,——它即便不足以合理解释整个巫术事件的来龙去脉,也至少应当包含导致巫术危机爆发的某些必要因素。这就意味着在动笔以前,她需要找到一个合适的阐释性框架来勾勒笔下世界的轮廓。诺顿的《魔鬼的陷阱》以及博伊尔和尼森鲍姆的合著《魔鬼附体的塞勒姆》,为肯特把握塞勒姆事件提供了参照。两部著作均是放大观察的取景框,将塞勒姆事件置于广阔的历史语境中加以考察,而非孤立地看待巫术审判中的任何群体或涉事方。《魔鬼的陷阱》强调巫术指控的社会成因,将巫术危机视为塞勒姆村镇紧张冲突爆发的结果,比如普特南家族和波特家族的土地纠纷、围绕帕里斯牧师形成的对立两派皆是巫术指控的潜在诱因。《魔鬼附体的塞勒姆》以塞勒姆为考察对象,但所做论断在一定程度上也适用肯特小说中的安杜佛镇,此著的物质经济阐释在很大程度上启发了肯特对于巫术危机的理解,也直接影响了作家对于17世纪末清教社区和生活状态的理解。

在《魔鬼的陷阱》一书中,诺顿“将事件牢固地设置于特定的时空之中,即17世纪90年代早期的马萨诸塞州埃塞克斯县”。她的论点是第二次印第安战争是塞勒姆事件的主要导火索——埃塞克斯县靠近战争前线,印第安人袭击村镇、杀戮居民,引发普遍的恐慌。不少研究者指出,诺顿将印第安战争列为唯一主导因素的论断过于武断,但肯特多少认同诺顿的观点,认为印第安战争是引发恐慌的重要因素。

肯特笔下的清教社区始终被边疆战争和印第安人袭击的阴影所笼罩。先是1675年至1678年间的菲利普王之战(King Philip’s War)重创了新英格兰东北地区。十年之后,爆发了更为惨烈的第二次印第安战争,又称“威廉王之战”(King William’s War,1688—1697),战争在新英格兰人与法国殖民者及他们的印第安盟友——瓦巴纳基联盟之间展开。埃塞克斯县毗邻缅因和新罕布什尔的交战区,且派出了民兵参加战斗,因此,全县不仅遭受人员伤亡,承受经济损失和动荡,也随时要面临印第安人袭击的危险。1690年夏天,法国人和瓦巴纳基盟军攻陷洛伊尔要塞,一度繁荣的缅因聚居区被夷为平地,不少英国人或战死,或被俘,或者为瓦巴纳基人屠杀。幸存者失去家园和土地,很多人逃向埃塞克斯县和波士顿。

战争给幸存者造成了难以抹平的心理创伤,“印第安袭击的恐惧始终存在,亲人和朋友死于突袭,繁荣村镇被夷为平地,恐怖记忆被一再唤醒”。另一方面,新英格兰一直将印第安土著视为与撒旦结盟的叛教者。威廉王之战中,印第安人与法国人结盟,很多皈依天主教,这点愈发强化了印第安人为撒旦随从的观念。17世纪留下的文献资料表明,殖民者经常以“black man”指称印第安人,在英文中,这个词除肤色含义之外,也指称撒旦。曾亲历塞勒姆巫术审判的清教徒牧师科顿·马瑟(Cotton Mather,1663—1728)在《隐形世界的奇迹》(Wonders of the Invisible World,1693)一书中特别提到这一点:“很多认罪巫觋将撒旦称作blackman,他们普遍认为,他长得像印第安人。”在《叛教者》中,作家也借叙述者萨拉之口点出了两者的关联:在新英格兰民众的意识里,作为战争敌对方的印第安人转化为与上帝交战的敌对方撒旦,世俗战争与宗教之战奇特地混合在一起,对印第安人的恐惧在一定程度上煽动了猎巫狂热。

(科顿·马瑟与《隐形世界的奇迹》,图片源自Yandex)

肯特对印第安战争的关注,一多半来源于家族史的影响。萨拉的姨妈玛丽·图塞克同样被指控为巫,庭审记录表明,她为恐惧和噩梦所困扰,总是梦到与突袭的印第安人搏斗,她供认自己与撒旦订了约,原因是撒旦保证她不受瓦巴纳基人的侵犯。在玛丽混乱惊恐的意识里,撒旦、巫术和印第安人奇特地纠缠在一起。她可能是个案,但投射出危机时期的集体想象。诺顿认为,玛丽的案件有力证明了印第安战争与巫术危机的紧密联系。玛丽认罪两天后,印第安人袭击了比尔里卡镇,屠杀了她家附近的两户人家,她因在监狱幸免于难,但1695年,印第安人再次劫掠比尔里卡镇,玛丽被杀,小女儿玛格丽特被掠走,不知所终。肯特在《叛教者》中讲述了姨妈的悲惨经历,也以相当多的笔墨渲染了印第安人袭击的血腥与清教社区的恐惧氛围。姨夫罗杰·图塞克同样现身于小说中,他给孩子们讲菲利普王之战和已持续两年的威廉王之战,讲法国与印第安联军如何一路推进,攻陷城镇,屠杀和俘虏数以千计的人。

印第安战争给民众带来家破人亡、流离失所的巨大灾难。小说中的默西·威廉斯是威廉王之战的难民,她可能是作家整合史料中的不同人物塑造的一个典型。默西的父母从埃塞克斯县移居东北部边疆后,全家被瓦巴纳基人屠杀殆尽,剩下她和一个哥哥被劫到加拿大。哥哥死于途中,她和其他俘虏一起被总督从印第安人手中赎回,因为无家可归,成了契约佣工。她亲历印第安人的血腥屠杀,也见证了他们对待俘虏的野蛮和残忍,她的讲述成为萨拉夜间噩梦的一部分。

像默西这样的难民涌入埃塞克斯县,无疑播散了他们亲历的血腥灾难,强化了战争的恐怖。如作家在小说中描写的,1692年春天,战火愈演愈烈,“大雪和酷寒都阻挡不住他们来到我们的门口”;印第安人烧杀劫掠了缅因的约克镇,安杜佛和比尔里卡镇开始构筑防御工事,可以参战的大孩子开始练习近身搏斗,年轻女子身上藏着利刃,“不是为了杀死袭击者,而是切开自己的血管,免得身子被劫持者玷污”。风声鹤唳中,有卫兵看花眼,错杀了自己的儿子。与此同时,塞勒姆巫术危机蔓延到安杜佛镇,针对玛莎的指控愈演愈烈。对于这些流言,作家借人物之口解释道:“日子不好过,玛莎。天花和印第安人的袭击,离我们不过是两天的路程。人们恐惧极了,恐惧把大家都变成了傻瓜。”肯特在此复述了诺顿的观点,天花与印第安袭击引发的恐惧令人们丧失理智,成年人开始听信少女们的疯狂指控,而殖民地官员也需要一个理由为战事不利进行开脱。

印第安人来犯造成的恐慌之外,小镇内部的激烈冲突是小说所刻画的清教社区的另一特征。安杜佛镇不仅存在派别斗争,各种琐屑的邻里矛盾和人际冲突也贯穿了社区的日常生活。在《魔鬼附体的塞勒姆》一书中,博伊尔和尼森鲍姆还原了一个为家族之争、邻里纠纷、村镇利益冲突所撕扯的塞勒姆社区图景——“兄弟阋墙,邻居反目,吵嘴打架,闹成一团”。博伊尔和尼森鲍姆的分析同样适用于肯特笔下的安杜佛社区。史学家发现,安杜佛镇在“17世纪70年代至80年代为严重的派系斗争所困扰”,它与塞勒姆同为1692年巫术危机的核心区域。安杜佛镇围绕两位牧师形成了两大派系,两派的冲突构成社群主要矛盾。弗朗西斯·戴恩是安杜佛镇的老牧师,服务教区已三十多年。1682年,因他年老体弱,安杜佛镇给他雇了一位助手托马斯·巴纳德。两位牧师各有支持者,形成两大派系,派系内部联姻又进一步强化了派系对立。在《叛教者》中,肯特再现了两位牧师间的冲突:老牧师早该给年轻人让位,但他舍不得放弃神职,“两个人心怀不满地分享讲坛,隔周轮流布道”。两位牧师布道风格迥异,戴恩宣扬爱与神恩,而巴纳德更接近科顿·马瑟牧师,强调上帝的权威与愤怒,“不折不扣、坚定不移地相信,上帝如同基岩一般坚硬”。戴恩牧师与小说主人公的家族有姻亲关系。外祖母告诉萨拉:“他是我的姐夫,自从你外祖父去世后,一直在照顾我。”凯利一家获准在安杜佛镇居住,要归功于戴恩牧师为他们说话,但这也使得他们从一开始就卷入了当地的派系斗争,遭到巴纳德牧师及其派系的敌视。

另一方面,天花流行激化了凯利一家与社区的矛盾。故事开场,凯利一家正从比尔里卡镇迁往安杜佛镇,实际上,这是天花病毒带来的一场逃亡之旅。天花肆虐,横扫整个中塞克斯县;得知邻居病死的消息后,母亲决定立即逃离,然而,“传染和死亡一路追随他们而来”。历史上,玛莎·凯利的案子与天花确有一定的关系。1690年冬天,天花首先在玛莎家族内部传播开来,包括她父亲和两位兄弟之内的五位家族成员均死于天花。依据庭审记录及地方档案,玛莎和几个孩子病倒后,镇上立即采取强制隔离措施,警告他们不要“疏忽大意,讨人嫌地把瘟病传播出去”,不过,他们也怀疑事态已不可挽回。天花随即在安杜佛镇传播开来,造成包括凯瑟家族在内的十三人死亡。恐惧随即转化为对病毒传播者的敌意与歧视,有关玛莎为巫的流言散布开来。后来,当玛莎因巫术指控当庭审判时,这段历史也被翻出来,成为指控的证据之一。肯特在小说中再现了这段家族史,透过孩子的眼睛描写社区隔离、病魔的可怖、家庭承受的伤痛,并融合庭审证词揭示了巫术危机与天花恐慌的内在关联。在玛莎庭审时,一个名叫苏珊娜的姑娘在貌似着魔的恍惚状态下喊道:“看,那有十三个鬼魂……看,他们都指着凯利大婶……她在安杜佛杀了十三个人。”

《叛教者》以细腻的笔触描摹了殖民地垦荒、耕种、收割、打猎、持家的生活场景。生存原本就充满艰难困苦,再叠加印第安战争、社区派系斗争、天花流行,小镇恐慌弥漫、危机四伏。小说的这一背景设定,既有当代学术研究成果的支撑,也有家族史的佐证,具有真实感和说服力。巫术危机在恐慌和冲突中酝酿着,作家的历史环境重构预示着山雨欲来。

有研究者认为,巫术指控实际上牵涉到两个层面的恐惧,一是世俗层面的,另一个是宗教层面的,“当两种忧惧并存时,被指控者可能被判定为巫,即新英格兰社会和清教信仰的共同敌人”。巫术被视为一种撒旦崇拜,这一宗教观念源于中世纪晚期的天主教会。自17世纪早期开始,新教牧师也逐渐接受这一观念,把巫术看作对上帝的反叛,认为巫觋与撒旦订约,宣誓效忠于撒旦,以此换取超自然的力量。在世俗层面上,巫觋则是以超自然力作恶,被称为施巫术或妖术(maleficium)。巫术罪由此具有双重意味,它损害邻人的利益,也直接危及神的领地。1692年塞勒姆危机之前,殖民地已孕育出猎巫的大气候,科顿·马瑟在布道中反复以撒旦、善恶之战的意象来阐释殖民地的危机事件,警示山巅之城的危险;塞缪尔·帕里斯等牧师在猎巫开始前也反复渲染危机,预言“与撒旦的战争即将到来”。在《叛教者》中,安杜佛镇的托马斯·巴纳德牧师是科顿·马瑟的朋友,他布道时宣讲的也是这类内容。有关巫术和辨认巫觋的知识在民间广泛流传,这些知识既包括为教会及权威机构认可的官方知识,也包括不被官方认可的民间流行信仰及实践。在小说中,作家刻意描写了玛格丽特·图塞克为来访牧师背诵辨巫、审巫知识要点的场景。这一细节示意这类知识广泛播散,形塑了17世纪殖民地民众的观念世界,也激发起民众对未知的、黑暗的、隐形世界的想象。小说写道:“安杜佛镇居民一觉醒来,发现家舍和田园的每一个角落都住着巫觋。”巫无处不在,任何人都有可能成为清教共同体的敌人,但对被指控的个体而言,巫术指控必然存在某些直接诱因或导火索,这些诱因往往是极为世俗的。在肯特的笔下,针对玛莎·凯利的指控正是琐屑的邻里纠纷与社区矛盾,与她着力重构的清教社区图景相呼应。

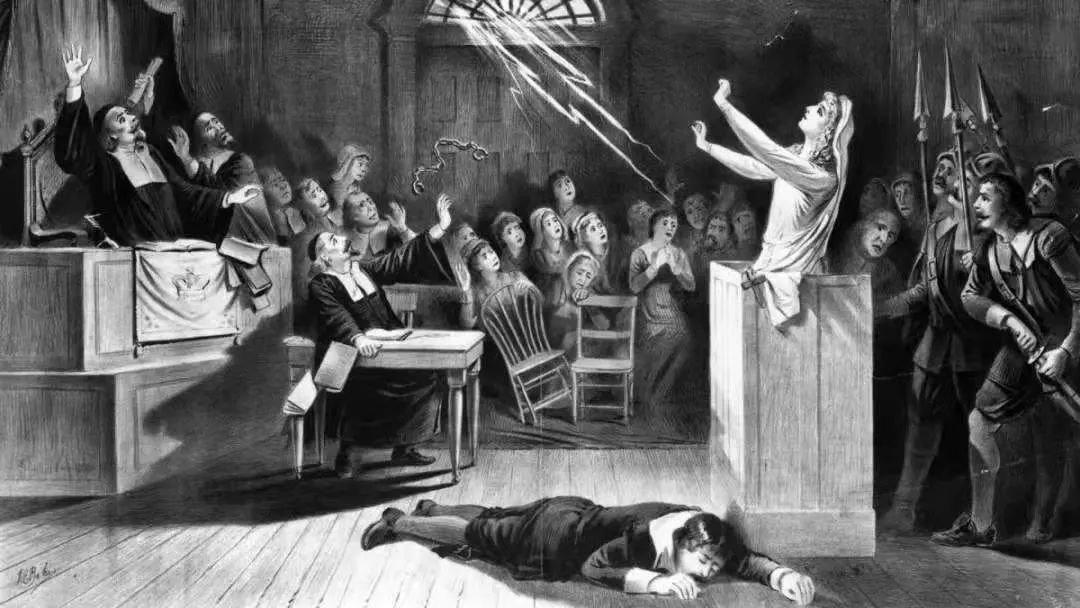

(塞勒姆巫术危机,图片源自Yandex)

玛莎·凯利的庭审记录保存至今,这些史料为再现审判场景、还原巫术指控的内在逻辑提供了重要线索。史料显示,针对玛莎·凯利的诉讼由塞勒姆两位村民在1692年5月发起,控告的罪名是玛莎对塞勒姆村上的几个女孩子行巫术。几位证人提供的佐证是乡邻间常见的纠纷:有人指证七年前与她争吵后,两头健壮的母猪一只死了,一只丢了;有的说与玛莎争吵过后牛死了;还有的证明与她发生过地界争端后自己病倒多年。如研究者所言,巫术指控大多源于邻里纠纷,其实有着极为“日常(ordinariness)的面目”,甚至可以说,“17世纪新英格兰巫术及猎巫史本质上是一部社群面对面交往的历史,人际间充斥着猜忌、愤怒和报复的情绪”。但是,在猎巫的大气候中,这类琐屑的邻里争端变成了玛莎恶意行巫的铁证。小说描写了一场火灾造成的乡邻间的抵牾。秋收时节,闪电引燃干草,火势蔓延到凯利家的麦田,救火时,风势突然转向,向东烧到霍尔特家的田里,邻人损失惨重,凯利家随后送去面粉作为安慰,但未能消除对方内心的嫉恨。苏珊娜·霍尔特随即散布流言,风转向前,她看见玛莎在山顶跳舞。玛莎自己的解释是,裙子边着火了,她只是在扑火。玛莎灭火的动作被演绎成施巫术令风转向,这一幕场景不仅生动再现了村民间猜忌和怨恨的心理,也揭示了邻里纠纷转化为巫术指控的特定联想方式。

家族内部的财产之争是巫术指控的另一潜在动机。玛莎·凯利案的证词显示,玛莎的外甥也参与了对姨妈恶意行巫的指控。作家在小说里采用了财产之争的说法,这是基于她对家族史的了解,可能同时也受到相关学术研究的启发。卡尔森在研究中将玛莎·凯利作为一个有力的例证,揭示巫术指控与女性经济实力之间的隐秘关联。卡尔森发现,较之年轻女子,四十岁以上、独身、孀居、无子、少子或无男性继承人的女性更容易成为被指控和定罪的对象,因为“继承制度旨在确保财产留在男性手中”,而这类女性有可能继承家族财产,“妨碍财产在男性间的有序交接”。玛莎·凯利的父母为安杜佛镇首批移民,拥有地产和房产,在当地属于中等富裕家庭,家中有二男四女,玛莎的父亲将大部地产分给了两个儿子,许诺将房产留给长子。玛莎和丈夫托马斯·凯利婚后生活困顿,17世纪80年代末从比尔里卡镇迁回安杜佛。天花爆发后,父亲和两位兄弟都染病而死,父母名下的房产与地产势必由女儿们继承。正因为此,卡尔森在她的研究中将玛莎列为一个异类。而肯特在小说中呈现的是更为具体的情境,即家庭内部两姐妹之间的财产之争。有意味的是,她隐去玛莎父亲和兄弟死于天花这一事实,以玛莎母亲去世时的遗嘱为依据,将玛莎的继承权合法化。小说以相当多的笔墨描写了妹妹玛丽的长子艾伦的敌意和他蓄意纵火的恶行,家庭冲突最终演变为外甥针对玛莎姨妈的巫术指控。

玛莎与默西·威廉斯的矛盾是导致她被指控的另一关键因素。前文提到,边疆战争摧毁了缅因一带的聚居点,很多失去亲人和家园的难民涌入埃塞克斯县,或寄人篱下,或给人帮佣。小说中的默西就是战争难民的一个典型。默西大约十七八岁,受雇凯利家做契约工,就社会地位而言,已是低人一等,而被俘后与印第安人在一起的生活经历,又使她遭人嫌弃和歧视。可以说,她已成为社区的“他者”,甚至连玛莎的女儿萨拉也不太看得起她——在她眼里,默西不过是一个邋遢、粗鲁、轻浮的女子。默西无家可归,生存是她面对的实际问题,对处于适婚年龄的女子而言,找一个结婚对象是最理想的归宿,这也是她试图诱惑玛莎儿子理查德的原因所在。默西被玛莎逐出家门后,出于仇怨四处散布玛莎为巫的流言。小说形容道:“她就像满大街喊着瘟疫要来的更夫一样。”默西与雇主的冲突源于边疆战争引发的社会动荡。她的故事不仅体现出这类年轻女子的悲惨遭遇,也折射出她们与接纳他们的小镇居民之间的紧张关系。塞勒姆巫术危机中,很多参与指控或被指控的年轻女子都直接或间接地受到边疆战争的冲击。据统计,指控和被指控方“超过四十人有在缅因居住或拥有土地的历史,或者,有亲人来自边疆地带”。默西事件表明,在创伤记忆之外,战争难民与本地居民的矛盾冲突可能也是诱发危机的因素之一。

1692年危机爆发前,玛莎·凯利已深陷邻里纠纷、财产之争和雇佣矛盾,各方都在不遗余力地诋毁她,散布她恶意行巫的各种流言。流言很快发酵成正式的巫术指控,“新英格兰早期巫术故事彰显出地方传言的力量,在法庭程序的背后——在正式‘提起讼诉’、搜集证词和审判之前——无一例外地可以发现一团团云烟似的传言”。肯特对玛莎巫术指控的还原兼具史学的严谨与艺术家的想象力,《叛教者》里巫术审判即将上演的清教小镇是基于家族史与学术研究的一种想象性的历史还原。

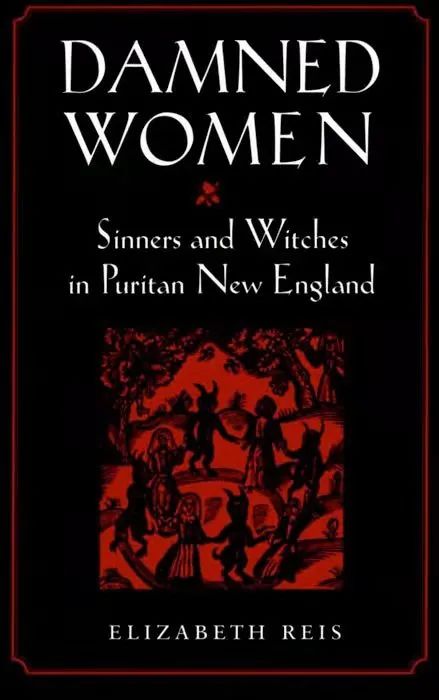

西方的猎巫历史深受源自基督教传统的性别观念影响。尽管任何人都有被指控为巫的可能,但“女性仍是巫术恐惧的首要目标”,在17世纪的新英格兰,情况亦是如此。在塑造玛莎·凯利的形象时,肯特也参考了塞勒姆巫术审判性别研究方面的成果;在书单中,她列出了伊丽莎白·里斯的著作《被打入地狱的女性:清教新英格兰的罪人与女巫》。里斯在该书中提出,17世纪新英格兰清教女性更倾向于认为自己的灵魂彻底堕落,女性比男性更容易受到指控、也更倾向于认罪或指认其他女性行巫。针对猎巫运动的性别研究很多,女性在猎巫运动中被系统性迫害已是学界的公论。上文提及的卡尔森等学者也从社会经济地位等方面对被指认为巫的女性群体做了分析。小说细节表明作家了解这些研究。有意味的是,在重塑玛莎·凯利这个历史人物时,肯特并未拘泥于以上研究提供的学术视野,而是做了更富于想象力的政治化改写。在小说的扉页,作家为她的改写定下了基调:“有个女人和她的家人站出来反对宗教暴政,遭受监禁、拷打,直至死亡。科顿·马瑟记录下她愤怒而不驯的言辞,称她为‘地狱之后’。她的名字叫玛莎·凯利。”在肯特的笔下,玛莎·凯利不仅是个性鲜明的女性个体,更是具有勇气和信念的英雄人物,她的抗争与殉道被诠释为英国内战政治理念在新世界的延续。简言之,肯特将玛莎·凯利塑造成了一位为政治理念献身的殉道者。

(《被打入地狱的女性:清教新英格兰的罪人与女巫》与伊丽莎白·里斯,图片源自Yandex)

历史上的玛莎·凯利的确不同凡响,她执拗、刚烈,不惜以死捍卫自己的清白。史料表明,就个性和社会处境而言,她的确符合易被指控类型。在安杜佛镇,她不太有人缘,卷入各种纠纷,遭很多人的敌视和仇恨,法庭审判时,“作证的人如此多,以至于法官根本用不上她两个儿子指控她的证词”。科顿·马瑟称她为“猖狂的巫婆”,又说“她孩子和其他证人都证实了,撒旦给她保证过,让她做地狱之后(the Queen of Hell)”。“地狱之后”这个说法从此流传下来。肯特敏锐地抓住了这点,小说里玛莎同样个性强硬、脾气火爆,言辞犀利,难以通融。她是萨拉畏惧、难以沟通的母亲,更是一位桀骜不驯、富有僭越勇气的女性。肯特着重描摹了玛莎的言语风格,在小说中照搬了庭审记录中玛莎的原话,包括她对邻人的咒骂。清教文化赋予语言以特殊的重要性,女性语言尤其具有微妙的社会意味,它直接关系到秩序与权威,对殖民地民众而言,女巫的诅咒和威胁性语言又是有实际效应或力量的,它可能会带来切实的伤害和危险,从这个意义上看,“巫术罪在本质上往往是女性语言之罪”。玛莎辛辣活泼的语言风格逾越殖民地文化传统对女性语言的规范,挑战男性权威,由此消解了由语言建构的性别规范与社会秩序。可以说,玛莎犀利的言辞暗示了她潜在的反叛力量,这为作家对她的形象进行政治化改写做了铺垫。

实际上,并无足够史料显示玛莎有明确的政治倾向;作为定罪女巫,玛莎是以巫术罪被绞死的“叛教者”。但在小说里,她不仅是巫术法庭上的叛教者,更是一位自觉的殉道者——她是为捍卫“良心的自由”从容赴死。玛莎并非任何政治组织的成员,她的信念也很难称为具体的政治理念,然而,肯特笔下的玛莎与清教权威的对抗超越了捍卫个体尊严的层面,投射出明确的政治意味。这种政治性之所以不容忽略,很大程度上缘于作家对玛莎的丈夫托马斯·凯利这个人物的刻画。在肯特的家族史上,托马斯·凯利也是一位传奇人物。据说他原为查理一世的贴身卫士,后来转而效忠克伦威尔,查理一世被处死时,他是参与执行死刑的士兵之一。弑君者的传言追随他来到北美殖民地,陪伴他在新大陆度过的岁月。托马斯·凯利深刻影响了玛莎。被逮捕的前夜,玛莎拒绝逃离,面对丈夫的劝说,她反问:“你给了我这样的光明,难道又要熄灭这光么?”英文里的“光”(light)是“启蒙”(enlightenment)一词的词根。玛莎把托马斯视为她的思想启蒙者与指路人,她接受了他的政治理念,并将它付诸实践,把巫术法庭转化成一个对抗暴政的政治舞台。此处需要细究的是,英国内战与塞勒姆的巫术审判,这两种政治语境是如何在小说中实现贯通的?托马斯弑君者的身份以及英国内战中的政治话语如何能够启发玛莎?

首先,肯特采用了19世纪史学家的说法:作为指控者的女孩子们佯装着魔,而法官却听信她们的胡言乱语,塞勒姆悲剧在很大程度上是由女孩子、牧师和法官共同造成的,法庭及权力机构对此负有不可推卸的责任。小说借人物之口直接将巫术审判界定为一种暴政,将传统上对清教领袖及法官不宽容的指责再往前推了一步。而事实上,巫术事件爆发之际,马萨诸塞殖民地正处于权力过渡期,殖民地精英既要对王权入侵做出妥协,又需应对危机四伏的局面。因此,在某种意义上,塞勒姆危机被视为一个政治性的事件并无不妥。历史学家斯泰西·希夫指出,殖民地上层精英之间形成利益与权力交织的网络,“为数不多的家族紧密缠绕在一起”,他们曾一起谋划颠覆前任总督的波士顿起义,也负责主持和运作“听审和判决特别法庭”(Court of Oyerand Terminer)。面对王室的责难和不信任,他们将审判转化成一种证明自身能力的舞台,力求“证明新英格兰可以管理自己的事务”,他们有能力“令殖民地回归稳定的局面”。因此,巫术审判的悲剧性后果的确有着政治推力的作用。在小说中,玛莎看到女孩子佯装的事实,认为必须和法官讲道理,让他们看清事情的真相。但托马斯并不赞同她的看法,他断言他们不会听从理性的声音,因为问题的关键并不在真相或正义,而是关系到殖民地的统治:“他们在此建立的一切就是为了让自己踩在其他人的背上。”托马斯看到了殖民地政体专制的一面——专制的首要考虑在于维护自身统治,而非法庭的正义或民众的利益。有意味的是,托马斯又以威尔士人的身份来评判英格兰人,认为殖民地政体的内在缺陷源于英格兰人的一种固有习气,即他所言的“英格兰的做派”(the English way)。以农夫吓鸟为例,英格兰人在田地周围竖起尖利的杆子,直接把乌鸫穿在尖头上,“有的鸟还活着,扑打着翅膀”,其目的是以血腥残暴激起恐惧。他随即把批判的矛头指向1692年的审巫法庭:“英格兰人就是这样运作他们的法庭的,他们牺牲无辜者,认为这样就阻挡了罪恶的进逼,他们把这称作正义。”托马斯经历过英国内战与王朝复辟,在他的理解里,暴政并不局限于某种特定的政体。萨拉读过父亲的经历后感言:“他们以所谓的人民保卫者取代君主,而这人民的保卫者镇压、进攻、自我背叛,一路回归于暴政。”这无疑是托马斯的政治洞见,基于这样的洞见,他敏锐地看到,塞勒姆巫术审判中,殖民地精英其实在延续以恐怖维护统治的英格兰政治传统。从这个角度看,肯特把玛莎在法庭上的抗争定性为对暴政的抗争、对英国内战反暴政思想的接续,逻辑是通顺的。

在小说中,玛莎和托马斯反复提到“良心的自由”(liberty of conscience),这是两人共同恪守的原则,这一理念可能来源于托马斯在英国内战中的经历。小说讲到,活跃在殖民地的一个秘密组织“新平等派”(New Levellers)试图吸引托马斯加入,这一线索表明,托马斯在内战中可能属于当时更为激进的平等派(the Levellers)。平等派对人性与人神关系持乐观主义信仰,认为作为上帝的造物,人生来是平等和自由的,也是可完善的,上帝赋予个体以“自我指引和自我拥有”的内核,而此内核无人可放弃,也不受任何外在权威的控制,基于此,平等派捍卫个体良心的自由,认为只有在一个人认同的基础上,才可对他施以权威和统治的权力。“良心的自由”本质上是一种宗教意义上的自由,但它很容易转化为对现世政治的巨大热情,而“衔接宗教与政治的分界”也是平等派政治理念的基本原则。托马斯明知玛莎无力改变整个法庭的运作,但仍尊重她的选择。他这样向女儿解释:“我们,所有的人,都必须独自遵从良心的律令。没有任何行政长官、法官或教会执事可以让我们放弃真理,因为他们只是人。”良心是神圣不可侵犯的一个领地,不受宗教、政治或任何外在力量的干涉。基于这一理念,玛莎选择在法庭上抗争,她坦言,如果自己不站出来,“事态会一直持续下去”。为说服丈夫,她援引托马斯自己曾说过的话:“没有更大的抗争和牺牲绝不会实现更大的善,无论你是男人,还是女人,只有这样,我们才能推翻暴政。”在法庭上,玛莎拒不认罪,也不惧以言辞激怒法官,尽管她深知这样做的后果。塞勒姆审判有一个离奇的特点,认罪反而会获得生机。史料披露,“斯托顿赦免了认罪巫觋,而对拒不认罪的做有罪判决”,拒不供认行巫的人均被判死刑,认罪的无一被处死,唯一的例外是认罪后又翻供的塞缪尔·沃德韦尔(Samuel Wardwell)。作为母亲,玛莎希望儿女们幸免于难,她让孩子在法庭上指控自己,嘱咐他们按法官想听的去说;但作为个体,她选择听从自己的良心,深信践行良心自由原则是改变现实政治的有效途径。显然,在小说的结尾,玛莎这个人物已经超越史料中那个言语刻薄、脾气执拗的人物原型,也超越了学界对女巫的社会学分类,她不仅是宗教权威眼中的“地狱之后”,更是追随“良心的自由”的异见分子,一位从容赴死的殉道者。

凯思林·肯特对玛莎·凯利的历史再现融家族史、官方史料和当代学术话语为一体,致力于重现一个危机四伏的清教世界,还原巫术指控的历史情境与内在逻辑。作家力求回到历史现场,体贴17世纪的现实生活及其观念世界,但不容否认,这种力求客观呈现的冲动同样为阐释性话语所渗透。可以说,小说在一定程度上是塞勒姆学术话语的艺术性再演绎。作家选择萨拉为叙事人,但玛莎·凯利始终是小说的情感中心,凝聚了作家丰沛的想象力,在对这个历史人物的再现与政治化改写中,作家不仅书写了一曲女巫的英雄赞歌,也在家族史与国家发源、巫术审判与反暴政的政治传统之间建立了幽微的关联,这使得她的历史小说呈现出一种开阔的格局。

(原文载《外国文学动态研究》2022年第5期,“新作评论”专栏,责任编辑萧莎,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:时 安

往期回顾

点击封面或阅读原文,进入微店订阅