新作评论|从噶伦堡山地站到纽约:《失落的继承》中的平行景观与后殖民叙事

张文钰 河北师范大学文学院比较文学与世界文学专业博士研究生,河北体育学院外语系讲师,主要研究领域为印度英语文学。近期发表的论文有《印度英语文学史书写与国家共同体建构——以艾衍加尔〈印度英语创作〉为例》(载《文学与文化》2022年第1期)。本文为教育部人文社科规划青年项目“当代印度英语小说生态灾难书写研究”(22YJC752020)的阶段性研究成果。

内容提要 印裔英语作家基兰·德赛的获奖小说《失落的继承》围绕印度东北部噶伦堡山地站和美国纽约城市中心展开双线叙事,串联起几代印度人的身世、遭遇和当下民众的生存境况。本文聚焦于小说中的两地双城景观刻画,指出山地站景观是德赛观察思考印度之今与昔的入口——小说家在它身上集中呈现了印度的被殖民历史、独立后的不平衡发展与不同族群之间的复杂纠葛;而纽约城市景观则是山地站的后现代镜像,小说藉它映照出全球化背景下第三世界移民劳工在发达国家被剥夺平等生存权利的困境;无证移民在纽约的苦痛挣扎与印度本土同时期发生的廓尔喀民族主义运动形成了呼应关系。

关键词 基兰·德赛 《失落的继承》 山地站 平行景观

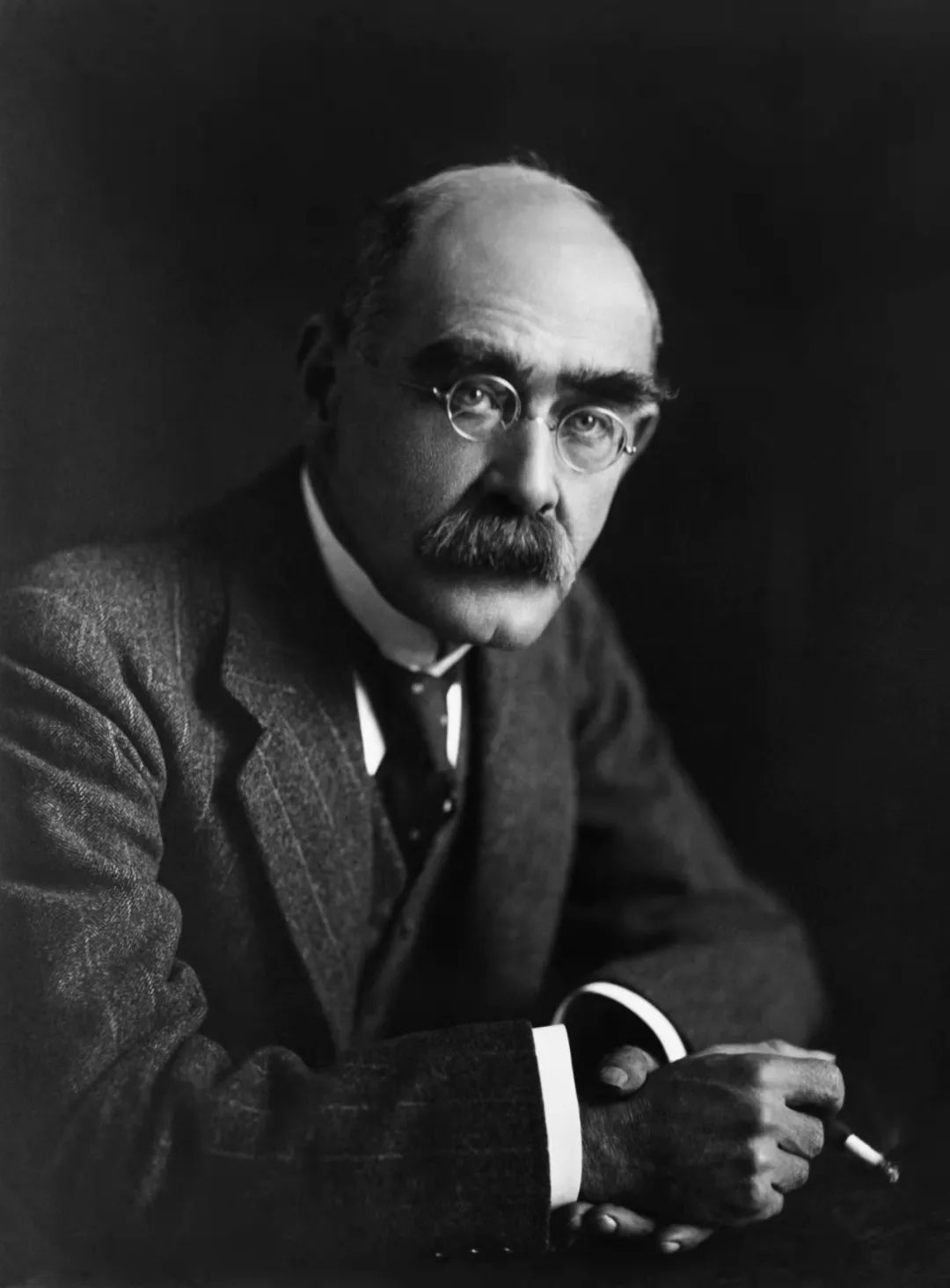

《失落的继承》(The Inheritance of Loss)是印裔英语小说家基兰·德赛(Kiran Desai,1971—)的第二部作品,获2006年英国曼布克奖及2007年美国国家书评人协会奖。小说背景设置在20世纪80年代印度东北部山区的噶伦堡小镇。年轻时在英国剑桥大学留过学的印度法官杰姆拜伊退休后带着狗生活在一座殖民时期建成的英式庄园里,陪伴他的只有一名忠心耿耿的厨子。他的外孙女赛伊因父母双亡不得不搬来投靠外祖父,随后与当地的廓尔喀青年、一个名叫基恩的数学老师发展出一段浪漫的爱情关系。但小镇的平静生活被爆发的廓尔喀民族主义运动所搅乱,所有居民都被卷入随之而来的暴力事件之中。小说的另一条叙事线索则围绕着厨子的儿子比居在美国纽约的生活展开。比居以非法移民身份在纽约多个餐馆打工,指望有一日能拿到绿卡、携带积蓄荣归故里,却遭受了“公民身份无着、无端羞辱和一切权利被剥夺所带来的种种相互关联的创伤”,归家途中还惨遭抢劫,最终一贫如洗。小说通过讲述发生在噶伦堡小镇和纽约的个人遭遇,并置描述两地的生活和人文自然景观,不断在殖民历史、个体记忆与后殖民现实之间闪回,最终展现了印度人民不得不继承的以“失落”为特征的多重殖民遗产,以及这一命运的由来。

(基兰·德赛与《失落的继承》,图片源自Yandex)

关于《失落的继承》的人文自然景观,加拿大学者迪杜尔率先注意到德赛对山地站景观的刻画,指出“山地站——作为休养之地、复建的伊甸园以及讨论如画美的恰当题材——是德赛小说,一部以反殖民手法再现喜马拉雅景观的作品所论及的一种殖民想象”,她的写作“质疑了后殖民语境下人们对山地站环境及社群生发的、坚信此地乃是单纯的休养所的各种殖民观念”。山地站(hill station)起源于19世纪初英印殖民政府为行政部门和军队建立的山庄疗养院。印度地处热带,自然环境恶劣,大量从英国派驻印度的殖民地军政和民政官员因高温和瘟疫染病,山地站是专供他们疗养、恢复健康的建筑设施。因此,它也是英帝国统治印度时期的一种标志性产物。而小说对于殖民史遗留下来的印度山地站景观的描写,与对美国东海岸现代城市纽约的景观刻画遥相呼应。留在山地站继承殖民遗产的印度各族裔与怀着“美国梦”前往国际大都会纽约淘金的印度移民劳工的命运殊途同归。德赛在《失落的继承》中采用的这种两地双城景观刻画,显然有其历史和文化批评用意。本文尝试聚焦于这一问题,探究这部“体现出博爱与智慧,兼具喜感的柔情与咄咄逼人的政治敏感性的宏伟小说”中,德赛对于作为殖民遗产的印度民族和阶级结构以及这种结构给当代印度人民造成困境展开的批评与反省。

一、山地站景观:殖民想象与德赛的反殖民逆写

在19世纪的前三十年,英国殖民者在印度西北部的西姆拉(Simla)、穆索里(Mussoorie)和南部的奥塔卡蒙德(Ootacamund)等地建造了首批山地站,但所有山地站都与加尔各答的孟加拉总督府距离甚远。1835年,英国人占领了原属锡金的大吉岭(Darjiling),在此规划并建成了一个高海拔山地站。1865年,出于贸易需求,英国人又从不丹王国吞并了与大吉岭隔河相望的噶伦堡(Kalimpong),1882年开始在此修建卫星山地站。大吉岭和噶伦堡山地站最初都是供英属印度的行政官员疗养度假之用。不过,随着开发的深入,它们逐渐成为集办公、旅游、种植园经济、贸易、军事、教育和运输等功能于一身的独特场域,“不仅是都市社会所熟悉的双重居住模式中的‘度假胜地’,而且还提供了最贴近于‘家里’生活条件的物理、社会、心理和‘审美’氛围”。

小说开篇,退休老法官、赛伊和厨子居住的卓奥友府(Cho Oyu),就是一所典型的山地站庄园:它由“很久以前一个苏格兰人建造”,坐落在山脊高处,命名取自世界第六高峰卓奥友峰,有“蕾丝花边般华丽的锻铁大门”,内设草坪、花园、游廊,房顶“有公众纪念碑那么高”,屋内“地面上铺着宽宽的木板条”,“天花板一棱一棱的,好像鲸的胸腔”,“壁炉用河里的银色石块砌成”,“繁茂的蕨类植物毗连成片从窗口蔓延进来”。庄园外面,“羽毛鲜艳的鸟儿在外面疾飞、鸣啭,喜马拉雅山层峦叠嶂、绵延不绝,发光的山峰让人顿觉自已如此渺小”。这所庄园,从大门、草坪、花园、游廊到屋顶、地面、天花板、壁炉、爬山虎,无一不是对英国乡间别墅的复制和模仿。正如历史学者丹·肯尼迪所言,在印度山地站,“与各种异国风情建筑传统的交流互通被有意回避了。英国人在建造和装饰他们的高地别墅时,完全转向欧洲模式,这样做不仅是为了重构家乡建筑的外观,也是为了复原其道德意义”。英属印度时期所创建的山地站景观,实质上是英式风情在喜马拉雅山区的复制,力图“在世界的偏远角落体现英国的社会与文化价值”。卓奥友府是退休法官杰姆拜伊在印度独立后从原主人、也即庄园建造者手中买下来的。小说在讲到建造卓奥友府的苏格兰人时写道:

他痴迷于阅读描述那个时代的文字:《印度的阿尔卑斯山——我们如何翻越》《喇嘛之地》《幽灵黄包车》《我的梅尔卡尔之家》《辛格罗利的黑豹》。灵魂向他发出了召唤,狂野而大胆,他于是迫不及待地要去冒险,不顾一切阻挠。

这里提到的著述,是殖民时期西方外交官员、作家及旅行者写的书信、日记、游记和小说,大多与印度山地站有关。其中《印度的阿尔卑斯山——我们如何翻越》与《幽灵黄包车》两本书特别值得一提。前书作者是英国探险家、作家尼娜·马祖切利,她记录了与丈夫率领一百名土著劳工在大吉岭山地站地区的旅行见闻以及喜马拉雅东部山区的民俗轶事。她坐着土著轿夫抬行的轿子饱览“美丽的伊甸园”,对喜马拉雅山峰充满征服的渴望。她还得意洋洋地解释道,这些土著劳工并不是仆人,而是主动取悦他们的印度孩子:“当路过非常危险的地方时,哈提以他的强壮为荣,坚持要做那个背我的人。”这是英国作家的早期山地站书写所使用的一种典型话语:山地站景观通常被看成是未受现代文明侵蚀的伊甸园,而当地土著则被描述为理想化的土著,也就是“高贵的野蛮人”(noble savages)或“自然之子”(nature’s children)。但正如评论家米尔斯指出的,“这样一来,哈提和她之间的殖民关系就被掩盖了。连更为宏观的英国和印度之间的殖民关系她也是这样描述的,因为她说,大吉岭是‘出于友谊’而毫无纷争地被英国收入囊中的”。

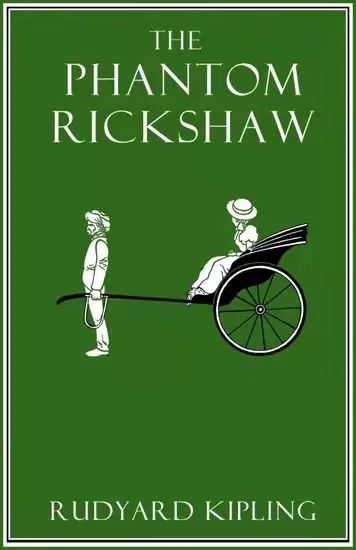

(吉卜林与《幽灵黄包车》,图片源自Yandex)

与马祖切利不同,英国作家吉卜林(Rudyard Kipling)的山地站书写——比如上文提到的《幽灵黄包车》(The Phantom Rickshaw, 1888)及其短篇小说集《山中的普通故事》(Plain Stories on the Hills, 1888)——则深刻反映出英印人在“嘲笑和赞美帝国霸业之间摇摆不定”的矛盾心理。《幽灵黄包车》讲述了西姆拉山地站一位英国军官的丑闻,他在抛弃与之偷情的有夫之妇后,妇人郁郁而终,而他也终日被坐在黄包车上的幽灵所纠缠。《山中的普通故事》同样也发生在西姆拉山地站,它们大多描述英国人在山地站荒唐放纵的生活,以回应英国本土读者对于山地站以及奇异东方的想象。不过,尽管吉卜林对英国殖民者持讽刺立场,但小说并未站在更接近印度土著的一方。吉卜林在印度生活的年代,英属印度的山地站建设已成规模。根据帕梅拉·坎瓦尔的研究,到1875年前后,西姆拉已被英国殖民者进行了有效的空间划分,社会等级与地形位置相匹配:欧洲人生活在上层,占据山坡的高处,这里有一条不逊于欧洲任何地方的购物中心大道;印度专业人员和工人(其中许多是穆斯林)居住在下层,这里有集市、商店和其他基本服务设施;再往下则是贱民,他们主要从事清洁厕所和处理垃圾等不体面的工作。从吉卜林的山地站书写不难看出,作家意识到了山地站不仅包括位于上层空间的英式广场、俱乐部、教堂和购物大道,而且还包括像黄包车这样的通行工具,以及像集市、土著村庄这样的底层景观,换言之,山地站有一个空间等级秩序。因此,如评论家阿兰·约翰逊所言,“在吉卜林的笔下,山地站意味着文雅与丑行、人间与阴间、山丘与谷地的交叉点,并屹立于该交叉点,其样貌形形色色”。

然而,从马祖切利和吉卜林回到小说《失落的继承》,德赛是这样写山地站的:

当然,这种浪漫的代价永远都很昂贵,并且由他人代付。搬运工把巨大的石块从河床运送到这个指定的地址,正对着可以使心灵得到升华的景观。他们双腿逐渐罗圈,肋骨弯曲内陷,背驼成U字形,头只能低着,脸始终冲着地面。

通过对卓奥友府建设过程的描述,德赛打破了19世纪至20世纪初英国殖民话语对殖民者与土著之间关系的人为美化,还原了真实:山地站豪华庄园是靠残酷剥削当地劳工建成的。搬运工身体弯曲,脸俯向大地,唯其如此,殖民者才得以悠闲地观景。如前文所述,作为殖民时代的象征物与遗产,卓奥友府一定程度上具有殖民者为之自豪的“道德意义”,比如象征着坚定的信念、保守的家长制、基督教的美德、对风景的渴望、对等级的尊重等。而德赛则重新审视这些道德价值,提醒读者殖民者浪漫崇高的情怀是以伤害当地土著劳工的身体为代价的。由此,“与卓奥友府相关的、英属印度时期的怀旧和浪漫感在小说开篇就迅速被破坏了”。

另外,从吉卜林的殖民时代到德赛笔下的后殖民时代,山地站景观似乎发生了巨大变化,又似乎什么都没有变。在《失落的继承》中,不变的是山地站景观的上下垂直结构:上层空间被外国移民(比如阿富汗公主和瑞士的卜提神父)和印度本土精英(比如法官和外孙女赛伊、孟加拉人罗拉和诺妮、乡绅波特叔叔和森太太等)占据;而下层空间则生活着廓尔喀移民(比如基恩一家和其他廓尔喀人)、部落土著(比如雷布查人一家)、集市上各族群的小商小贩和底层劳工。

小说中,外国移民和本土精英的财富在印度独立运动中丝毫未受损失,因此得以在印度独立后买下英国人的宅院,作为远离麻烦和喧嚣的避难所。他们在此尽情享受着窗外美景、入户山泉、英式俱乐部和图书馆,并雇佣仆人为其服务。他们依然是生活在山地站的少数人,依然坚持与下层空间区隔开来,对其他族裔的底层人充满鄙夷和嘲讽。法官在餐桌上用居高临下的口吻嘲弄赛伊的尼泊尔裔家庭教师基恩;在当地生活了几十年的孟加拉人罗拉和诺妮拒绝学习尼泊尔语,不吃本地蔬菜,花园里种着从英国带回的西兰花,并对自家的廓尔喀看门人毫不信任;罗拉与森太太还对廓尔喀人口众多的事实出言不逊:“这些尼泊尔人繁殖得真快”,“真恶心”。在殖民者遗留的大宅里,山地站的富足享乐阶层追忆着帝国荣景,模拟着英式生活,成为居住在印度土地上的异乡人。

不过,另一方面,噶伦堡山地站的上层英式宅院早已辉煌不再。卓奥友府年久失修、日渐衰败,府邸里到处“冷冷清清”,家具上面“满是白蚁爬过的痕迹”,厕所的屋顶一直漏雨。在山地站潮湿闷热的气候下,所有物品都发霉长毛,昆虫和菌类肆意繁殖。当雨季来临时,电力时断时续,用水紧缺,蛇、蝎子等爬虫在家里到处游走,空气中到处弥漫着“蘑菇发酵”与“老鼠粪便”的气味。卓奥友府千疮百孔的内部景观与其恢弘气派的外在景观形成了鲜明对比,同时与以老法官为代表的前殖民时期印度精英阶层的没落现状彼此鉴照。

印度独立后,噶伦堡山地站归西孟加拉邦管辖,而西孟加拉邦政府施行“忽视山区,偏向平原”的政策,投入大量资金发展平原城市西里古里,对山地站地区的基础设施建设多有忽略。这样,在殖民时期靠集结大量社会资源才得以维持的山地站,到了后殖民时期很快便陷入了治理不善的泥淖。此外,山地站上层空间的居民也早已失去了往日的权势。拿法官本人来说,自他从内务部退休并移居噶伦堡以来,虽然凭借前法官的身份在小镇有一定地位,警察等政府官员当面都尊称他为“先生、大人、阁下”;但实际上,在恭敬态度的背后,他们却鄙视法官和他代表的旧式精英群体。而罗拉和诺妮姐妹本以为自己能像英国人一样永远做人上人,最终却因局势动荡而落得房屋被侵占、生命安全也无法得到保障的下场。山地站的上层空间,乍看去似乎与殖民时期并无二致,但实际上英国人在殖民时期所享受的特权地位是无法被继承的,山地站自下而上涌动着颠覆原有秩序的暗流。

二、大吉岭茶场、廓尔喀移民与廓尔喀民族主义运动

《失落的继承》里的噶伦堡山地站下层,生活着数量庞大的廓尔喀人。印度的廓尔喀人是19世纪中叶起从尼泊尔迁徙而来的移民劳工。在大吉岭地区种植园经济的持续吸引下,到19世纪末,大约十六万尼泊尔人迁徙至此,每年生产出价值约一千万英镑的茶叶。小说细心营造了茶场这一地理空间,使读者得以窥见基恩家这样的廓尔喀移民的历史轨迹及当代生存困境。

(大吉岭茶场,图片源自Yandex)

19世纪,基恩的先祖听说大吉岭茶场招募劳工,便从尼泊尔村庄迁徙而来,在大吉岭偏远茶场的小村里安家,负责在茶场跑腿。其后,虽有数位家人加入英属印度军队出征海外,非死即伤,基恩家却没有得到任何抚恤,最终基恩的父亲不过在茶场学校谋得一个教职,靠微薄的薪水养家糊口。印度独立后,廓尔喀人虽占当地总人口的百分之八十,其地位和待遇并未随着英国殖民者的离去而有所改善——“当英国种植园主离开后,许多茶园和其他行业被孟加拉人接管,形成了一种内部殖民主义”。廓尔喀人所创造的剩余价值继续被本土大资产阶级和跨国公司所占有,这给他们带来无尽愤懑:“我们是茶场的劳力,搬运重负的苦力,我们是士兵。我们能当医生、政府职员和茶场主吗?不能!我们只能在用人阶层打滚。”以基恩为例,即使父亲举全家之力将其培养成大学生,他也仍然因其廓尔喀人的身份受到“种族他者化”的歧视,无法在西孟加拉邦其他地区找到合适的谋生途径,这导致他“没有钱,没有像样的工作”,甚至“羞于带别人到家去”。

在小说中,像基恩一家这样的廓尔喀人只能生活在山脚下的邦巴斯迪,从这里到山脊的卓奥友府要走两个小时。廓尔喀人所居住的棚屋千疮百孔,钢筋裸露,濒临塌毁;屋外公共设施简陋,电线杂乱盘缠,下水道淤堵,臭气熏天,污水横流。虽然当地政府为了推动旅游业发展,允许居民在原有基础上加盖一层。但加盖的房子因资金短缺难以完工,“年久失修的房子已开始塌毁,没有墙也没有屋顶”。穷人的山下棚屋与富人的山上豪宅呈现出鲜明的对比,浓缩体现了印度社会自殖民时代便存在的社会权力等级与阶层区隔。正是这种区隔,最终导致廓尔喀人“厌倦了在一个分明是自己为主流群体的地方却被当作少数民族来对待。他们想建立自己的国家、至少是立邦自治”,这也正是廓尔喀民族主义运动兴起的历史缘由。

在小说开篇,打扮成游击队员模样的几个廓尔喀男孩闯进法官的家,抢走了他的枪,为后续的暴力活动做准备。基恩作为廓尔喀年轻人的典型代表,起先对廓尔喀人的抗议活动不以为然,认为运动不过是“几个领袖”操控“那些个只为表现愤世嫉俗而藐视一切的愤遭不满的青春期少年”来换取政治利益的套路。然而,游行队伍高涨的热情与激昂的演讲感染了基恩,点燃了郁积的失落与愤怒情绪,激发他加入抗议的队伍并“以强硬的态度宣称廓尔喀运动应采取最暴力的手段”。在小说末尾,廓尔喀民族主义运动已然演变为暴力事件,整个小镇陷入混乱与动荡:“集市上的骚乱继续着。吉普车被推入峡谷,公共汽车被焚烧,火光冲天,映红了黄昏的雾霭”;“整个地区……孟加拉式平房都已烧毁”;甚至还有人“引爆了雷管,导致山崩”;噶伦堡山地站“变成了鬼城,风翻卷着刮过沉郁惨淡的大街,垃圾漫天飘飞”,“局面已严重失控”。先是警察开枪,导致“十三名本地男孩丧生于一片仓皇混乱中”,接着警察又反过来被抗议人群追赶和虐杀,“其中一个被刀捅死,另一个两只胳膊被砍”,警察局门口的街道上“摆放着一个个警察的头颅”,而此地原本一直是居民休憩、读信的宁静场所。不难看出,德赛一方面为廓尔喀人所遭受的不公待遇深感同情,另一方面,她对廓尔喀民族主义运动导致的暴力失控乃至滥杀无辜的局面又十分失望。在她看来,运动组织得混乱无序,如同“强盗指挥匪帮”,并不能真正改变廓尔喀人的生存困境。

小说中,基恩假托生病,逃避后期的暴力活动,其矛盾心理也代表了廓尔喀人内部关于运动的不同声音。小说并未交代基恩一家的命运结局,但在现实中,廓尔喀人并未能独立建邦,而是与印度地方政府达成协议,成立了自治的大吉岭廓尔喀山地委员会(Darjeeling Gorkha Hill Council)。20世纪90年代末至21世纪初,大吉岭廓尔喀山地委员会爆发内讧,以至于机构涣散,徒有其名,“完全没有在该地区实施任何重大发展项目或消除任何长期存在的问题”。直至今日,大吉岭地区的廓尔喀民族问题仍然悬而未决,暴力抗议活动时有发生。

除了基恩一家的故事和廓尔喀人的命运,小说还讲述了没有名字的雷布查人一家三口的悲惨遭遇。雷布查人是世代生活在大吉岭地区的土著族群,居住在山地站周边的村庄里。他们外貌粗陋,牙齿腐烂,衣衫不整,身体因“长年搬石头”、清理噶伦堡山地站的山体滑坡碎石而驼背严重。警察对法官的枪支被抢事件展开调查的过程中,随意抓捕了一名雷布查男子,把他当成嫌疑犯严刑逼供,弄瞎了他的双眼,打断了他的腿。当这名无辜的雷布查人的妻子和父亲上门恳求老法官出面作证时,法官却轻蔑地拒绝了。小说借罗拉之口指出:“雷布查人倒没越来越多,他们都快绝种了。他们其实才最有权拥有这块土地,可几乎没人提到他们。”雷布查人作为最早在当地定居的部落民,曾是当地主要族群之一,但随着人口占比持续下降,逐渐沦为比廓尔喀人更加边缘化和弱势的群体。小说结尾,被当成替罪羊的雷布查人的妻子和父亲伺机偷走了法官的爱犬玛特,将其卖给了一个“不可能爱它”的人家,“他们把它拴在树上,时不时踢两脚”。这是一种“精神胜利法”式的反抗与报复,最底层的受压迫者除此以外似乎别无出路。

德赛在小说中反复提到,像雷布查人这样的少数族群,受殖民与后殖民剥削以及生态灾难的影响最为严重,但他们的声音却完全被湮没。当廓尔喀民族主义运动爆发时,雷布查人连清理山崩的生计也被迫中断,成为了“最饥饿的一群”。也就是说,在社会动荡时期,风险、仇恨和暴力会不断向下传导和转嫁,最底层的弱势群体和自然界承担了最后的代价。

三、纽约城市景观:山地站的后现代镜像

《失落的继承》还有一条设定在美国纽约的故事线,讲述厨子的儿子比居作为非法移民劳工的艰辛经历。德赛曾在一次采访中说道,出版界有人建议她“完全删掉美国的内容,只写一本以印度为背景的书”,她拒绝了,因为“如果我想进行平行比较,想讨论印度国内发生的、跨越不断变化的边界的民族迁徙问题,希望在纽约的地下室厨房有一块平行的、不断变化的无边界领土,那么故事我就不能只讲一半”。德赛将纽约这个国际现代大都市与印度偏远山城大吉岭-噶伦堡联系起来交叉叙述,小说中底层移民视角下的纽约城市景观与印度大吉岭-噶伦堡山地站景观便自动形成了对照。

比居是无证移民,来到纽约后,只能在餐馆后厨打零工为生。在他眼中,纽约餐馆同样也被分为上下两层空间,上层是具有“殖民风情”的餐厅,下层则是移民劳工聚集的地下室厨房。“上层,奢华的殖民情调;底层,贫穷的土著”;“上层是完美的第一世界,二十二级台阶以下是完美的第三世界”;餐馆老板规定两层空间泾渭分明,不允许“上下搅成一团”。

初到美国的比居租住在一座破旧大楼的地下室,居住环境十分糟糕:

比居加入了楼里的这批流动人口,和他们一样睡在保险丝盒子旁、锅炉后面或鸽棚出入口,以及一些奇形怪状的角落,……所有男性合用一个发黄的抽水马桶;水池是锡铁做的。整栋楼只有一个保险丝盒子,打开过多的灯或电器,噢,全楼都会停电,住户大呼小叫,也不知道在冲谁喊,反正没人听。

无证移民的住所宛如监狱,恶劣程度甚至超过了廓尔喀人的棚屋区。与之形成鲜明对比的,是出身富裕家庭的印度女学生们居住的崭新公寓。这让前来送餐的比居“百感交集”,充满了“渴望、敬仰、憎恨”之情。比居意识到,哪怕在号称自由之都的纽约,印度人之间依然根据“来自不同的阶层、说不同的语言”而区分为“富人和穷人、北方人和南方人、高等种姓和低等种姓”。

作为无证移民,比居时时面临被美国政府拘留甚至驱逐的威胁,还总是遭到雇主的不公正待遇。为此,他只能不断换餐馆打工。正是在一间间厨房里,比居接触到了来自世界不同种族的人群,“了解到世界各地人对印度人的观感”,比如坦桑尼亚、乌干达、马达加斯加、尼日利亚、斐济等国家“会把印度人通通撵出去”,而德国、意大利、日本、新加坡、缅甸、南非甚至瓜德罗普岛的人“都不喜欢印度人”。然而讽刺的是,在遭受种族歧视的同时,比居也对其他人抱有同样的种族主义眼光。他敌视一名巴基斯坦同事,攻击对方“自幼笃信的宗教”,还“恨所有的黑人”,理由是黑人“看到印度女孩就想搞大她们的肚子”。这些种族主义偏见使雇主与劳工之间、移民劳工之间永远矛盾重重。

(柯翰与《全球离散》,图片源自Yandex)

比居这类无证移民劳工还面临另一重困境——“这些人前一刻还亲密地和你同进同出,一夜之间就消失了,名副其实的影子一族,注定要东挪西迁——找到新工作了,搬到另一个城市了,被驱逐出境了,回家了,改名了。有时又会突然在某个街角冒出来,或出现在地铁里,然后再次消失了。住址、电话号码都不可靠”。这就是柯翰在《全球离散》中提到的“劳工离散”(labor diaspora)困境,即非法移民劳工虽然长期在海外工作,却与母国在语言、宗教、婚姻和文化规范方面保持紧密联系,并在目的地社会中受到严重排斥。这些移民劳工大多从事无技能需求的底层劳动,沟通能力有限,无法与当地社区建立有效联系,几乎没有向上流动的前景。这种处境带来的“虚空感”,导致像比居这样的无证移民“再也不让友情深深烙在心底”。英国学者盖伊·斯坦丁也持同样观点,他把无证移民定义为“不稳定无产者”(the precariat),认为“不稳定无产者之所以感到挫败,不仅因为一辈子打零工以及由此而来的居无定所、永无安定的命运在前面等着他,而且还因为这些不稳定的工作无法帮助他们在重要的结构或网络中建立信任关系”。

比居在甘地咖啡馆工作期间,同为印度人的老板每日驱使他“像猪一样活着”。比居在厨房滑倒,膝盖严重受伤,老板不但不肯承担医疗费用,还向比居叫嚣“找个人替你不知道多容易”,就像“打个响指”那样简单。因此,尽管比居最初是带着发财梦来到美国的,在纽约生活短短几年后,他又不顾一切逃回印度。在西方后现代资本主义社会,他只能永远沉积在城市底层,处境不见得比在印度家乡强。正如德赛在小说中指出的,尽管全球化进程催生了多民族、多文化的现代移民社会,但社会权力和财富实际上全掌握在跨国资本与机构手中,“一切都由白人统治”,身处底层的移民劳工和少数族裔根本没有机会表达他们的权利诉求。

底层移民眼中的纽约城市景观,体现了全球化背景下“现代资本—移民劳工”组成的新型社会关系:无证移民是西方国家廉价劳动力的来源,而“资本需要移民劳动,拒绝接受劳动中所包含的人和文化”,以便尽可能地压低劳动力价格,于是,在移民政策的胁迫下,移民劳工只能成为现代资本主义社会中受压榨的赚钱工具与流动耗材。小说中的美国纽约与印度山地站,一个是西方世界繁华大都会,一个是第三世界闭塞的边陲山城,两个地理空间从外部景观到内部社会层级模型却如此相像。这也正是比居虽想方设法逃离了家乡,却始终逃不脱“继承失落”命运的根本原因。

四、《失落的继承》的景观叙事:后殖民与全球化

关于《失落的继承》,德赛曾谈到:“这本书一部分设定在纽约,另一部分设定在喜马拉雅山。在这两种环境中,居民均是来自许多不同地方和阶层的人,潜在的问题是相似的,也就是移民劳工的问题。谁对这片景观拥有所有权?谁会变得钱有势,谁必须当穷人?一些人就活该当输家好让其他人当赢家吗?你要在一个地方生活多久才会归属于它?多久后你的语言才会被承认?多久后你才有政治代表权?”这段话意味深长,明确道出了小说中的景观与人的关系。

小说中的山地站景观是德赛观察和思考印度之今与昔的入口,它身上浓缩了小说家广阔的视野:印度的被殖民历史、独立后的不平衡发展与不同族群之间的复杂纠葛。而纽约城市景观叙事则是山地站的后现代镜像,映照出全球化背景下第三世界移民劳工在发达国家被剥夺平等生存权利的困境。比居和他的同伴们在纽约经历的苦痛挣扎,与印度同时期发生的廓尔喀民族主义运动形成了呼应关系。

德赛明确指出:“印度境内的尼泊尔移民的故事与美国境内的印度移民的故事极为相似,这些移民都在与身为廉价劳动力的困境作斗争,与权利和身份问题作斗争。”从廓尔喀人迁徙大吉岭-噶伦堡地区的百年历史到全球移民劳工在纽约的闯荡生活,人类的故事仿佛在不断重复,毫无新意。小说结尾,比居历尽千辛万苦回到了噶伦堡,最终父子相拥,虽然他已失去一切,但仿佛重获新生,小说中的两条叙事线汇合于一点。小说开篇是“晦暗如黄昏”的混沌景象,结尾灿烂的日光将喜马拉雅山峰变成了金色,“那光亮让人相信——哪怕只是一瞬间:真理是如此直白可见”。这既象征着比居对家乡的重新认识,也寄托了作者没有泯灭的社会理想。

(印度小镇噶伦堡,图片源自Yandex)

德赛将小说命名为“失落的继承”大有深意。首先,以基恩为代表的廓尔喀人以及生活在山地站底层的其他族群无疑是失落的,因为哪怕在印度独立之后,当地政府仍然承袭英国殖民时期那套精英掌权、资本获利的施政方针,导致印度底层民众不仅无法从国家独立与经济发展中获利、改善境遇,而且还要继续承受由来已久的种族、阶级双重压迫,忍受环境退化乃至生态灾难的戕害。其次,像比居这样希图通过走出印度国门来摆脱失落命运的移民劳工无疑也是失落的。即使在后现代多元化社会中,主导社会的主体民族仍会阻止外来族裔获得平等权益,因此,跨国移民劳工的政治权利与社会保障受到极大限制,他们无法摆脱社会边缘人的命运。最后,退休法官和罗拉姐妹这些成功继承了殖民时代优质资产的旧式精英同样也是失落的。由于失去了殖民时期的资源依靠,加上当地政府治理不善,他们的居所早已破败不堪风光不再;而且,作为山地站的少数人,他们终将品尝殖民主义遗留的种族仇恨与阶级矛盾的苦果。德赛的小说告诉我们,印度各阶层都是殖民遗产的继承人,他们以不同的方式承受着殖民历史产物——种族矛盾、身份困境、环境破坏——所带来的各种损失以及失落感。

(原文载《外国文学动态研究》2022年第6期,“新作评论”专栏,责任编辑萧莎,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:文 安

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅

订阅2023年刊物限时九折包邮