作家研究|罗伯特·穆齐尔的政治肖像

徐 畅 博士,中国社会科学院外国文学研究所研究员,主要研究领域为近现代德语文学,近期发表的论文有《推移的边界:德国新右翼话语背景下的莫妮卡·马龙事件》(载《外国文学动态研究》2021年第5期)。

内容提要 罗伯特·穆齐尔是在魏玛共和国时期保守主义文化思潮中少有的坚持理性价值的知识分子,他在面对同时代的各种政治团体和思想派别时始终秉持一种有距离的分析式态度。思想倾向上的进步主义使得他对社会主义运动表现出长久的、近乎终生的同情,但对人类学意义上的精神价值的重视又使他无法全然投入任何政治阵营。他主张文学与政治的功能分离,认为精神理念直接转化为政治实践是危险的。

关键词 罗伯特·穆齐尔 魏玛共和国 政治 意识形态 精神

自20世纪50年代至今,关于罗伯特·穆齐尔(Robert Musil,1880—1942)及其作品的研究文献已经数不胜数,研究的具体问题和角度也五花八门,但在很长时间里,穆齐尔给人的印象都是一位“非政治性”(unpolitisch)的作家,在卷帙浩繁的论文、评论和研究专著中,专门探究其政治立场和思想的文献屈指可数。这不能不令人感到有些疑惑。因为穆齐尔作为一位被重大政治历史事件(尤其是两次世界大战和纳粹夺取政权)框定生命和精神坐标的知识分子,并不是只关注内心和私人生活的象牙塔作家,他关心时事,写过不少与时局和政治问题有关的评论和文章,其代表作《没有个性的人》在很大程度上也是时代状况直接刺激下的产物,他为时代绘制精神肖像的百科全书式的创作野心无论如何也不可能略过政治这个命运般左右欧洲社会生活的维度。既然如此,穆齐尔“非政治”的印象又是从何而来,研究者们为何总是倾向于对这个问题绕道而行呢?

(罗伯特·穆齐尔和《没有个性的人》,图片源自Yandex)

本文从上述问题出发,尝试梳理穆齐尔与两次世界大战期间德奥两国政治文化的关系,进而勾勒其政治思想肖像。概括而言,穆齐尔是在魏玛共和国时期保守主义文化思潮中少有的坚持理性价值的知识分子,经验主义的思维方式和第一次世界大战的经历使他在面对同时代的各种政治团体和思想派别时始终秉持一种有距离的分析式态度。思想倾向上的进步主义使得他对社会主义运动表现出长久的、近乎终生的同情,但对人类学意义上的精神价值的重视又使他无法全然投入任何政治阵营。他主张文学与政治功能分离,认为精神理念直接转化为政治实践是危险的。

一、穆齐尔政治倾向的发展和变化

有一篇研究论文曾以如下文字概括穆齐尔的政治立场,并试图以此为出发点来探索其政治思想中保守主义的一面:

涉及到政治,罗伯特·穆齐尔的传记中有各种模棱两可、犹豫不决,也许还有更深层次的冷漠感、讽刺,以及拒绝为任何特定原因效劳或受任何原因束缚。他的立场,或者说缺乏立场,呼应了一个具有明显品质但没有坚定投入的人的性格。他对社会主义的同情没有持续,他在布尔诺的地方行动主义也没有持续。[他]“对法西斯主义和民主是同样的反对”……

应该说,这份评价确有中肯之处,但也有诸多偏颇。例如说穆齐尔“拒绝为任何特定原因效劳”就是不准确的。1914年第一次世界大战爆发时,穆齐尔因健康原因原本可以留在后方,但他却自愿入伍上前线。这是穆齐尔一生中最积极最彻底的一次政治投入,也正是这次投入,为他后来对所有群众性政治狂热、所有政治和意识形态运动持保留态度奠定了基调。在二十多年后回顾自己的一战经历时,他称“那场战争像一场疾病,准确地说,像疾病伴随的高热侵袭了我”。

穆齐尔出生于奥匈帝国一个上层市民家庭,其父阿尔弗莱德·穆齐尔是一名典型的对帝国抱持忠诚态度的市民,他不关心政治,信任奥匈当局,认为工人罢工是“邪恶”的事。也许是受家庭影响,穆齐尔年轻时确实曾表现出某种政治冷漠感。他曾在1913年反思自己对政治的态度时说:“我过去一直对政治不感兴趣。搞政治的人,议员也好部长也好,在我看来就像过去我家里的佣人,负责照料生活中无足轻重的事情;灰尘别积太厚,饭菜要及时备好。他做的当然像所有佣人一样糟,但只要还过得去,我们就不会插手。”接着他表示他有一个“旧有的成见”,那就是“生活的无逻辑的无序……对于心灵价值的伟大逻辑学家来说是很好的土壤”,在他看来,社会生活中各种相互矛盾的元素的耦合是很酷的,那么对于生活的观察者来说,该做的就是比生活更酷,也就是更冷漠、更无动于衷。在这种形而上学理念的意义上,他宣称自己是“一个保守的无政府主义者”。

然而,若认真对待这份“保守”宣言就错了。因为这里的“保守”更多只是意味着行动上的不参与,此时的穆齐尔在思想上是有一种进步倾向的。早在1900年左右,他就表现出对社会主义的同情。他在日记中写道:“可能是出于年轻人的叛逆,但当然也是理性的考虑,让我同情社会主义。”1911年,他的朋友阿尔弗莱德·凯尔因出版问题与柏林警察局长冯·雅格夫发生冲突,穆齐尔在凯尔主办的刊物《潘》(Pan)上首次发表了一篇政治态度鲜明的文章,同样表现出这种进步倾向:“人们应该向前改革而不是向后,社会疾病和革命是被保守的愚蠢阻滞了的进化。”

对穆齐尔来说,社会主义运动代表着一种向前改革的努力,但他本人却并未表现出为此积极行动的意愿。尤尔根·托明(Jürgen C. Thöming)在其论文《一个消极的行动主义者的乐观的悲观主义》中曾深入分析穆齐尔对待社会主义运动的这种矛盾心态。他认为,穆齐尔当时秉持的一种后来被他描述为自己的“主要幻想”的根本态度,那就是认为“精神……会不受实际发生的一切的影响而逐渐提升……它的灾难时代已经过去。我与政治的基本关系应如是理解。”这是一种乐观的进化主义态度,认为世界无论如何都会向更好的方向发展。这种心态后来在《没有个性的人》主人公乌尔里希身上也有体现,后者认为集体的力量是如此巨大,以至于身处其中的单个人即使“想做什么就做什么”也不会对整体有真正的影响。所以,一战前的穆齐尔一方面本能地抗拒围绕在《目标》(Ziel)杂志周围的社会主义运动者的激进性,称他们为“令人不安的人”,另一方面也期待着这些激进的运动能够为社会生活带来一些改变。

然而第一次世界大战的结果在一定程度上改变了穆齐尔的这种心态。在大战爆发之初,穆齐尔之所以毅然决然地走上战场,除了受到民族主义情绪的感染之外,还缘于他怀着创造一个新世界的愿望,期待战争能“带来一场普遍的剧变”。甚至直到1919年凡尔赛合约签订之前,他还保持着这种乐观信念。1917年,他写道:“如果战争在没有实现新思想的情况下结束,那么欧洲将继续承受更加无法承受的压力。”然而,德奥战败的事实和战后两国的真实状况打破了他的幻想。或许是认识到一个新的更好的世界并不会自动出现,穆齐尔决定在战争结束时公开表达他的政治意愿。1918年,他与当时的许多左翼社会活动家一起签署了一个在柏林发起的“精神工作者政治委员会”的纲领。这个致力于改变社会秩序的框架纲领是基于社会主义者库尔特·希勒(Kurt Hiller)在1916年的《“目标”年鉴》(Ziel-Jahrbuch)中发表的草案。它“反对资本主义制度对工人的压迫和民族主义的煽动”,要求“土地社会化;没收一定数额的财产;将资本主义企业转变为工人生产合作社”。

(库尔特·希勒,图片源自Yandex)

正如托明指出的,穆齐尔之所以对社会主义运动抱有同情,很大一部分原因是因为他把工人阶级视为一个必然带来革命的群体。他曾在一则笔记中写道:“社会主义和积极的道德……静态道德是从经济秩序中派生出来,从财产中派生出来。工人,唯一能打破这种道德的人。”但与此同时,他也并不全然信任工人的革命性,因为在他看来“工人本质上是小资产阶级或其变体”,很有可能“在选举中表现出小资产阶级的特征”。另一方面,穆齐尔对这些社会主义者的“行动主义””(Aktivismus)也持保留意见。在1924年为维也纳的社会主义活动家罗伯特·穆勒所写的评价中,他虽然承认穆勒的“行动主义”尝试是真实和深刻的,但同时也认为,在其实践和实行过程中,“烧沸的往往是厨房而不是菜”。

不过,尽管对社会主义者并不能完全认同,但穆齐尔并不像常见的那样认为议会民主是社会主义社会形式的替代方案。事实上,穆齐尔对民主政治的态度在一战前后也经历了深刻的变化,同样表现出矛盾心理。一战前,虽然对工人和无产阶级这些底层群众持有一种自小养成的、用他自己的话说是一种“审美”上的疏远乃至隔膜,但穆齐尔认为,必须承认“自己就是民主的产物”,而“未来只能通过更好更纯粹的民主来实现”。民主带来了科学的进步:“由于过去两个世纪发生的社会民主化,有比以往任何时候都更多的人参与了合作,在这个更大的数量基础上——与贵族偏见相反——人才的选择也是巨大的。”为此,他要求更有效的“经济计划,以确保实现纯粹的、令人振奋的民主”,只不过“令人振奋的民主”需要什么前提条件,以及怎样才能实现这一目标,他没有进一步阐述。

(卡尔·施密特,图片源自Yandex)

然而当帝制结束,德奥两国真正开始实行议会民主政治之后,穆齐尔发现“议会制这个巨大和备受崇敬的机器根本不起作用”,以公平和民主的名义坚持议会制显得荒谬。《没有个性的人》对“平行行动”的描写,也影射了自由主义议会政治的失败,在这一点上穆齐尔与卡尔·施密特(Carl Schmitt)以及魏玛共和国时期无论左翼还是右翼的绝大部分德国知识分子有着相似的感受,即认为议会政治式的永恒交谈和意见斗争并不是获得真理的途径。及至20世纪30年代中后期,希特勒夺取政权之后,穆齐尔更加相信,在一个由“未成年人”(Unmündigen)组成的社会中,民主正在走向最坏的一面,他在谈到“希特勒主义”时讽刺地称之为:“真正的民主统治”。此外,穆齐尔还认为,即使是多数成年人的民主也不是真正的“民众”统治,而是其“各附属组织”的统治。在列举了议会民主的各种弱点之后,他得出结论说:“你必须看清这一点,即使在你个人看来民主是更值得过的生活。”在这里,“自我告诫的形式和模糊的‘值得过’一词的相对化再次表明了政治洞察力和个人倾向之间的冲突”。

二、“保守主义花园”里的理性主义者

穆齐尔对魏玛共和国议会民主制度的批评和他对社会主义运动既支持又保留的态度,让人难以准确把握其真正的政治倾向。但如果从更宽泛的文化角度,把问题放进魏玛共和国时期的保守主义思潮的背景下看待,穆齐尔的思想倾向就会变得更清楚一些。20世纪20年代,一股强劲的反理性思潮席卷了德国文化、政治和社会生活的几乎全部领域。马克斯·舍勒在1927年的一次演讲中称之为“新时代人类一个系统性的冲动造反,反对曾经的纯粹化,反抗经过我们父辈数百年的禁欲和苦修才得以上位的智性”。作为一部“从过去中产生出来的关于现在的小说”,《没有个性的人》对20年代这股思潮的各种表现形式也做了大量描述:知识成为某种“不祥的东西”,它“撕碎一切崇高的人造物”,人们哭喊着要求“涂点灵魂药膏”,主人公乌尔里希不得不渐渐认识到,这反复出现的、起先令他觉得十分可笑的呼喊声“引起了广泛的反响”,“知识开始变得不合时宜”。

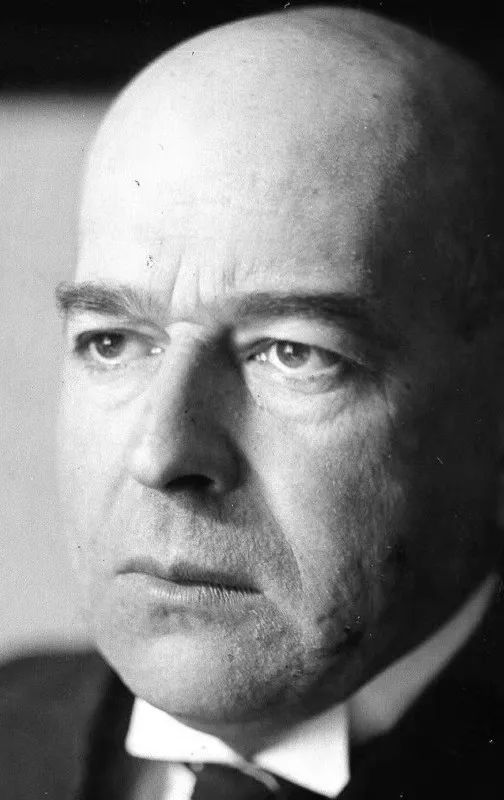

小说中乌尔里希的这一处境其实是穆齐尔本人在魏玛共和国时期所处的现实思想环境的反映。除了与他有过现实接触的卡尔·施密特以及他评论过其作品的奥斯瓦尔德·斯宾格勒(Oswald Spengler)之外,路德维希·克拉格斯(Ludwig Klages)、奥特马尔·施潘(Othmar Spann)和约瑟夫·纳德勒(Josef Nadler)等德奥右翼知识分子的思想也是他非常熟悉的,因此加林·提哈诺夫在其论文中颇为恰当地将穆齐尔当时所处的思想环境称为一座“保守主义花园”。

那么,魏玛德国为什么会形成一股如此强大的反理性和保守主义思潮呢?达格玛·巴诺在她的著作《魏玛知识分子与现代性的威胁》中令人信服地将其解释为“现代性的创伤”反应。除了第一次世界大战战败、《凡尔赛合约》的签订以及由此引起的一系列现实后果之外,战后德国思想领域的混乱、杂多和无序也令人难以承受。穆齐尔描绘说:“属于精神的一切都处在一种巨大的无序里”,表现出极度的分崩离析,“个人主义和共同体意识的对立、贵族主义和社会主义的对立、和平主义和尚武主义的对立、文化狂热和文明企业的对立、民族主义和国际主义的种种难以胜数的对立”让“时代的胃遭到败坏”,将整个社会呈现为一座“巴比伦式的疯人院”。现代性被感受为一种威胁、一种创伤,人们茫然失去方向,“没有人能区分哪里是上面,哪里是下面,哪里是前和哪里是后”。

这种巨大混乱带来的威胁感,为20世纪各种大型政治和艺术运动提供了土壤和驱动力,因为“从技术上讲,‘运动’通过目标、理想等加强了区别对待的能力,从而创造了清晰的关系”。保守主义思潮就是在这样的背景下迅速获得广泛反响的。人们渴求简单的、整体性的对于世界和社会的直观,所以回归往昔简单生活的非理性的、保守的想象能够轻易地俘获人心。它们以一种反现代的姿态出现,迎合了人们对于错综复杂的混乱现实的抗拒和抵制心态。此外,它们还“通过许诺一个现实中不存在的更好的民族共同体来补偿恐惧”。在这个过程中,情感扮演了至关重要的角色。人们需要的不是理性分析,因为理性分析只会加重心灵的负担,远不如由欲望和情感驱动的意义那样吸引人。

(奥斯瓦尔德·斯宾格勒和《西方的没落》,图片源自Yandex)

但是,正如《没有个性的人》中的乌尔里希“拒绝认真对待这件事,并继续以他自己的方式发展自己的智识倾向”一样,穆齐尔在这场弥漫魏玛德国社会各阶层的反理性潮流中也始终坚持为理性辩护。1921年,斯宾格勒的《西方的没落》出版后,穆齐尔很快发表了一篇批评文章《精神与经验》,指出了斯宾格勒在数学和物理方面的很多事实性错误,并认为其论证风格(说着“大概差不多的意思”“用类比法工作”)代表了同时代人文知识分子的一种典型的思维方式,那就是把精神置于理智的对立面:“存在着一种摒弃数学、逻辑和精确性的方便成见;在各种忤逆精神的罪行中,它们通常被列为光荣的政治罪行”。

穆齐尔认为,将精神置于理智的对立面是有害的。在1923年写作的未完成随笔《作为征兆的德意志人》中,他说:“反理性主义的提法也是错误的,因为没有理性,就没有秩序,就没有语言,就没有明确性和坚定性。只有无限的情感。”而没有理性监管的“无限的情感”是危险的:“当情感不受审查时,就像在梦中一样,它们就会创造激进的图像。惹人生气的人必须死。今天在政治上发生的事情与此没什么不同。”在穆齐尔看来,希特勒之所以能够夺取政权,最根本的原因就在于他迎合了群众的情感需求,甚至可以说他就是那十几年里德国民众的情感化身,因此他在日记中写道:“希特勒:一种人格化了的情感,一种会说话的情感。”

不过穆齐尔的理性概念并非自然科学意义上的对于事物恒久不变的客观规律的抽象,而是一种诗人的理性,它的作用对象是那些无法提炼为规律的、偶然的、甚至一次性发生的事物,换言之,是与人的情感和社会生活相关的事物,这类事物的意义“总是偶然地被确定的”。汉斯-格奥尔格·珀特(Hans-Georg Pott)指出,穆齐尔对于偶然事物或偶在事物的态度“与传统主义者和保守派革命家卡尔·施密特并不相同”,他“不害怕它们”,而后者则认为这是“西方的衰落”。正是在这些认识论性质的基础问题上,穆齐尔与保守主义思想存在着根本的分歧。

在《没有个性的人》中,穆齐尔也对保守主义话语中那种典型的摒弃理性、主张用德意志“文化”对抗西方“文明”的思想做了诸多讽刺,比如小说中的狄奥提玛认为文明就是“肥皂、无线电波、数学和化学公式的傲慢的信号语言、国民经济学、实验研究”以及“简简单单搞一次高雅聚会的无能”;据此,她认为“文明就是一切她的智力所不能主宰的东西。因此,这很久以来并且首先也就是她的丈夫”。在另一处,保守主义政治家莱恩斯多夫伯爵在与乌尔里希交谈时,忽然想到“如果他一天早晨醒来发现既没有洗热水澡的浴室,也没有铁路,没有晨报,却只有一个皇家宣布官骑马走街串巷”是多么难以忍受,于是他令自己惊讶地脱口而出道:“人类历史上没有人自愿走回头路。”如果说狄奥提玛对文明的理解体现了时代保守思潮中那种摒弃理性的“方便成见”,那么莱恩斯多夫伯爵则体现了抽象政治理念与具体生活经验的无意识相左。

(卢卡奇,图片源自Yandex)

在《理性的毁灭》一书中,卢卡奇认为魏玛德国的非理性思潮虽然不能被等同于纳粹意识形态,但是却为后者铺垫了基础,是后者的思想先驱:“实现了的‘国家社会主义’并不完全符合史宾格勒或史特凡·乔治[格奥尔格]的个人口味,并不意味着解脱他们是希特勒的思想先驱者。”而施密特的敌友说也“为希特勒和罗森堡的种族对立说提供了方法论上的导论”。从这个意义上说,穆齐尔在文化观上反对保守主义,也从侧面反映了其政治倾向的根本基调。

三、“人的无定形性”与意识形态

对20世纪20年代德奥两国各种社会思潮和社会现象的观察,还让穆齐尔强化了一个他在战前就提出的判断:“人在道德上是一个无形怪物,他适应形式,而不是创造形式。”这个想法在他20年代的多篇文章中被提及,例如在《无救的欧洲》(1921)中,他说:“自1914年以来,人被证明是一团具有惊人可塑性的泥,其可塑程度要远远超出人们过去通常所认为的。”在《作为征兆的德意志人》中,这个思想被概括为“人的无定形定理”(das Theorem der Gestaltlosigkeit)。

克劳斯·阿曼认为,“人的无定形定理”是理解穆齐尔思想的一个极为关键的概念。一方面,它是穆齐尔的“文学发电机”,《没有个性的人》中的很多人类学和社会学分析都以此为基础,贯穿小说的基本概念“没有个性”也与它密不可分。另一方面,它可能是穆齐尔用来观察和判断两次世界大战期间德国和奥地利社会状况的“最重要的政治分析工具”,在他的政治观察和思考中“同时起到探测器、显微镜、解剖器械和预测装置的作用”。

就政治分析来说,“无定形”首先意味着穆齐尔对种族、民族等政治概念的非本质主义理解和对纳粹种族主义宣传的反驳。“我不相信德国人和黑人的区别……种族、民族、人民、文化等概念包含着问题而不是答案,它们不是社会学的要素,而是一些复杂的结果。”但另一方面,由于“无定形”意味着人基本上是一种不稳定的东西,需要民族、职业、性别、意识形态等等外部社会形式来固定自己,以获得某种相对稳定的形态,这就为各种意识形态的作用提供了巨大的空间,而这在穆齐尔看来意味着一种潜在的危险。在20年代,穆齐尔就认为,一战的问题“并未得到解决”,欧洲并未从中吸取教训——“战争的经验在一次规模浩大的群众实验中向所有人证明,人很容易走到最遥远的极端又再度返回,而在本质上不发生变化。他在改变,但是他改变的不是自己”。为警示欧洲重蹈覆辙的危险,穆齐尔多次选择了一个看似极端的提法,那就是人可能会“吃人”:“想用哥特人或古希腊人制造出现代的文明人,根本就不需要费多大的劲……这样一种生物,既易于吃人,也易于进行纯粹理性批判。”在《没有个性的人》中,他也让施图姆将军宣称:“群众是不讲逻辑的,他们只是用逻辑思想来炫耀!让他们真正被引导的,只有暗示!如果你把报纸、电台、电影工业,也许还有几种别的文化媒介交给我,我保证在几年后……让人变成吃人生番!”纳粹在十几年后的反犹大屠杀可以说分毫不差地验证了穆齐尔的这一想法。

“人的无定形性”是意识形态起作用的基础,20世纪20年代由“平装书、画报、唱片、电影以及越来越普及的广播”和相对传统的报纸共同构成的大众传媒网络则为意识形态的实施和危险的政治煽动提供了一种“跨越贫富、新教和天主教、城市和农村、工人阶级和资产阶级界限”的广泛空间。因此,穆齐尔认为,在这种情况下,“把意见的形成留给自由市场和通常的资本主义扭曲竞争就是自杀性的”。而“人的无定形性”也是他对民主政治持怀疑态度的原因之一,因为他意识到了大众媒介时代的巨大的意识形态危险,他曾在日记中谈到媒体作为“极其腐败的情绪产业”,也曾谈到“每一个善良的头脑都抛弃了资产阶级媒体”。

但与此同时,正如乌尔里希的“没有个性”既是时代的“症状”也蕴含着未来的可能性一样,“人的无定形性”中也蕴含着乌托邦的希望。只不过穆齐尔认为实现这一希望的任务主要不应交给政治,而应交给精神,也就是他所理解的文学来完成。在穆齐尔看来,要阻止社会的野蛮化,“整个生活的彻底教育”就是必要的。为此目的,需要对精神生活进行更好的组织:“生死攸关的问题是:精神的组织政策。这是社会主义者一类的行动主义者的首要任务;这个问题不解决,所有其他努力都是徒劳的,因为这是其他努力能够奏效的前提条件。”

四、文学与政治:不可僭越的界限

基于人的意识形态可塑性及其所蕴含的巨大危险和希望,在穆齐尔看来,精神的重要性绝不亚于政治。因此,除了合法、正义、宽容、人道、共同利益等政治行动的伦理先决条件之外,穆齐尔还要求“绝对优先考虑”政治在多大程度上认可最广泛意义上的“精神”(艺术和科学)的作用和作用空间。事实上,这也是穆齐尔不能彻底贯彻其社会主义立场的重要原因之一。他认为自身所持有的资产阶级文化的积极价值毫无疑问应被纳入任何新的社会形式,那种认为在某些时期艺术“根本不能成为考虑对象”的观点在他看来是野蛮的。同时他也认为,在社会主义建设的最初时期之后,资产阶级的“传统艺术作品是否会再次得到认可似乎是值得怀疑的”。因此在他看来,如果彻底投身布尔什维克主义,他就必须面临“与自己决裂”的要求。“要有强烈的[政治意愿],甚至要成为一个好的革命者,一个人必须除了作为革命者或斗士别无他求”,但对于一个以精神探索为最终目标的诗人来说,这就意味着“成为一个有机能缺失症的人”。政治投入的要求与穆齐尔对诗人及其任务的看法无法取得一致,这一矛盾冲突也体现在他对于艺术家与阶级、民族、“种族”或宗教的关系的理解上,构成了他的很多看似矛盾的政治表述的深层原因。

不过,在文学与政治的关系问题上,更值得讨论的是穆齐尔对于二者之间界限的理解。不同于大部分积极参与政治的知识分子,穆齐尔认为精神的重要性是一回事,是否将精神成果直接转化成政治行动的指导原则又是另外一回事。他不仅认为政治不应干预文学,同时也认为文学(作为精神活动)不应直接参与政治。这无疑也是他终其一生在政治上没有积极投入的根本原因之一。在他看来,政治和文学是两个功能分离的领域:“精神提供无数的可能性……政治的功能是实现。”。所以他虽然关心政治,但他的政治参与方式并不是投身于某个政治阵营,而是“功能性的政治评估,逐点评估政治思潮、政党以及议会民主的政府形式,独立于任何总体意识形态,只看它们处理、解决或否定具体问题的方式”。

穆齐尔认为,精神直接转化为现实是危险的,无论是否出于善良的意愿。尽管艺术中蕴含着未来的希望,蕴含着一种“尚未”的乌托邦要素:“[艺术]保持着人类尚未结束的东西,保持着人类发展的动力。”但这种要素是理论探索性质的,不应作为成熟的结论直接应用于现实。“艺术是一种理论性的东西……是道德的实验室,是对个别案例进行新的分析和概括。它不提供心灵服装,而是为后人提供制作这些衣服所需的研究。”

促使穆齐尔如此重视精神与政治的界限的,还有一个现实的原因,即他认为当时有太多将艺术主张转移到政治上而造成灾难的例子,希特勒、墨索里尼、戈培尔、塞尔维亚刺客普林西普、政治家范希塔特和克列孟梭都是“诗人之危险性”的体现,因为“他们的文学尝试泄露了一种幻想的激情,这种激情似乎迫切需要真正的实现”。在谈到克列孟梭的时候,他说:“那个通过他的充满精神的、但非常固执和有点片面的气质而使这场战争永无止境的人……心里显然藏着一位没有获得足够空气的诗人。”。在穆齐尔看来,“精神……原则上是与实践保持距离的,而行动的原则与面向客观性的精神相矛盾”。由于采取行动的需求或必要性含有一种迫切性,所以在穆齐尔看来行动不可能是创造性的,因此,“那种从思想领域中获取其活动原则的政治是成问题的,因为它不反思那些使精神在现实中崩溃的因素”。

结 语

1933年,穆齐尔写道:“我一直反对行动主义,即反对将精神直接融入政治和生活塑造中。出于精神上的行动主义。”对他来说,作家的行动领域是在文学创作和精神活动中,后者是更难的工作,但就政治意义而言,它同等重要甚至更加重要。这种非介入的政治观和他的一些看似矛盾的表述,是长期以来人们认为穆齐尔是“非政治”作家这一印象的根本原因。此外,除了尤尔根·托明写于20世纪70年代的那篇客观详尽地论述他与社会主义运动之关系的论文外,穆齐尔的社会主义倾向在西方的穆齐尔研究中长期以来不是被彻底忽略就是被一笔带过,这或许是令穆齐尔的政治肖像更加模糊不清的另一个重要原因。

(原文载《外国文学动态研究》2022年第6期,“作家研究”专栏,责任编辑萧莎,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌

排版:培 育 终审:文 安

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅

订阅2023年刊物限时九折包邮