文化研究|魏玛共和国地缘政治文学中的亚欧冲突——以德布林小说《山、海和巨人》为例

张 晖 博士,中国社会科学院外国文学研究所助理研究员,主要研究领域为现当代德语文学及中世纪文学。近期发表的论文有《隐匿于块茎星丛中的区块链美学》(载《外国文学动态研究》2020年第5期)。

内容提要 魏玛共和国时期的地缘政治文学对未来弥赛亚世界的狂想中始终隐现着德国人对一战战败结局的否定,人们在这诉诸幻想的补偿世界里寻求着疗治精神创伤的灵药。这些作品往往具有明显的极权主义和种族主义特征,但德布林的《山、海和巨人》却是例外,它更关注由欧洲中心主义和西方殖民行径激起的其他文明的联合反抗。本文从地缘政治学角度解读德布林在该作中对亚洲及东欧地区地缘政治意义的认识,并力图通过作家的左翼立场来分析这部小说反西方中心论的成因。

关键词 《山、海和巨人》 德布林 地缘政治 亚洲 东欧 生存空间

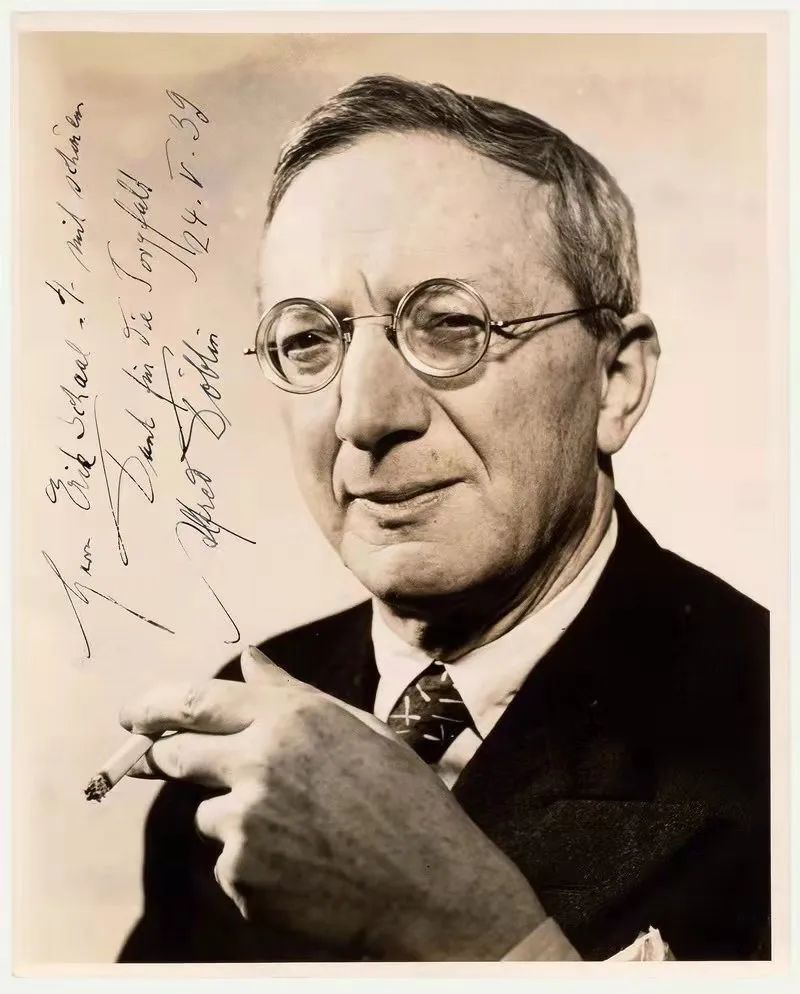

不论是从内容上考察,还是从形式上判断,阿尔弗雷德·德布林(Alfred Döblin,1878—1957)的“科幻小说”(Zukunftsroman,或译为“未来小说”)《山、海和巨人》(Berge Meere und Giganten,1924)都是一部名符其实的“地缘政治小说”(geopolitical fiction)。地缘政治小说的题材往往涉及洲际大战、不同种族间为争夺全球霸权而爆发的“末日之战”、世界范围内的资源争夺战和现代科技的无限可能性。这类小说致力于刻画世界进入末日危机时极度戏剧化的动荡状态,以及由大搞个人崇拜的英雄或元首、疯狂推崇技术至上的统治者、阴险的间谍、密谋的叛徒、金融寡头组成的群像;处于情节核心的往往是现代文明的要害部门,如交易所、工厂、巨型工地、官僚系统、军事机构、议会等;描绘人物时难免囿于种族或民族的偏见;另外,地缘政治小说常对道德进行极端化处理,对政治行为承担者及过程进行人格化煽情,从而形成严重的样板化倾向。相较而言,《山、海和巨人》故意模糊了意识形态色彩,跳出了激进意识形态的设限,表现出与同时期极端主义政治文学的不同。地缘政治小说的典型情节一般从地缘政治角力出发,也即作为一个整体的民族或大陆受到某种外部力量的威胁,在《山、海和巨人》里则体现为西方世界遭到四面八方的外族渗透和攻击,其中最剧烈的地缘冲突爆发于以欧洲为代表的西方文明和作为整体的东方文明之间,但同时作者也强调了西方人在这场冲突中负有不可推卸的责任。

(阿尔弗雷德·德布林与《山、海和巨人》,图片源自Yandex)

一、 亚洲:反殖民主义的命运共同体

从德布林的随笔中可知,在1921年构思《山、海和巨人》时他本打算写一部非洲主题的科幻小说,描写非洲移民及其混血后代在欧洲内部发动的种族革命和阶级斗争,然而小说后半部分的情节却逐渐演变成西方人在东方竞争压力下被迫放弃欧洲,借助新科技去开拓生存空间——收集冰岛火山的能量用于融化格陵兰岛冰川,结果导致冰层下带有致命病毒的史前生物逃出来肆虐人间,最终迫使人类制造出跨越生命体与非生命体边际的赛博人来应对这场生态危机。从构思到完成的短短三年间,作者经历了重大的思想转折,其兴趣点由一战前后的“非洲热”转向了魏玛共和国时期兴起的“冰世界小说”,而将两者衔接起来的是发生在亚欧大陆上的地缘政治冲突。书中这场战争虽被称为洲际大战,但实际上战争的舞台却是被英国地理学家兼地缘政治学家哈尔福德·麦金德(Halford Mackinder, 1861—1947)视为“世界岛”(world-island)主体部分的亚欧大陆。亚欧大陆汇聚了全世界75%的人口、60%的GDP和75%的天然资源,凭借实力主导着全球地缘政治棋局,可作为独立实体的欧洲却日趋衰微,这个在公元第二个千年主宰了世界政治的巨大半岛,正在弱化为牛津大学考古学家巴里·坎利夫所形容的亚洲大陆“西边的赘疣”。

(哈尔福德·麦金德,图片源自Yandex)

小说的开篇,德布林站在公元24世纪的假想时间节点上,采取倒叙方式回忆了自20世纪以来人类维持了三四百年的升平时代。“人们的生活建立在过去几个世纪的发明创造上,并让自己过得无忧无虑”,以伦敦-纽约为二元核心的西方文明和以中国、日本、印度为代表的东方文明达成了某种权力平衡,但与此同时颓废之风却在西方悄然泛滥,不受约束的资本催生出规模庞大的产能过剩,进而引发了西方世界的财富危机,各阶层之间因分配不均而大打出手,非洲移民的混血后裔更是在米兰发动罢工和起义,并导致欧洲议会政治从布鲁塞尔开始了全面崩溃,种族革命最终被新上任的西方独裁者镇压,造成了奴隶制回潮和极权政治泛滥的恶果。未来全球通讯网络的瘫痪也加剧了各国之间的猜忌,人工合成食品的疯狂生产更使得人类日益脱离地球的自然生态系统。与此同时,全球两大权力板块正在加速形成:一边是以伦敦为中心的西方城市群,另一边是由亚洲诸国集结而成的反殖民性质的东方阵营。西方社会不可避免的“内卷”以及针对东方文明无休止的猜忌,终于在27世纪引爆了一场真正意义上的世界大战。由于交战双方争夺的主战场位于亚欧地理分界线乌拉尔山脉,这场洲际大战因此被称为“乌拉尔战争”。战争中,西方人将他们自殖民时代以来长期仰仗的技术暴力再次倾泻到亚洲各族身上,然而这回却遭遇了东方人的技术反制。小说叙述至此,德布林没有选择让亚洲人像小说前文的非洲人那样用移民的力量压垮欧洲,而是让技术崛起后的东方人改变了以往单纯动用暴力驱逐殖民者的反抗方式,转而在西方世界与殖民者接触、学习、借鉴。然而,当亚洲人之间展开频繁的精神交流、贸易往来,并在社会组织等方面积极进行集结时,西方社会感到了不安:

缓慢的接触、迟疑的协商在始终疑虑重重的伦敦上演着。当被派往伦敦[谈判]的委员会[重新]出现在孟买、拉萨、北京、东京、喀山、托博尔斯克[带回谈判双方彼此不信任的消息]时,[那里的]人们已经做好了一切准备。亚洲人的战备在西方各个首都里也已经众所周知;人们对此早就坚信不疑。终于不存在任何顾虑了,必须动手了。

作者在行文中提及孟买、拉萨、北京三个亚洲城市貌似无心,实际上它们连成了一条西南-东北走向的地缘政治分割线,其东南一侧被麦金德称为亚欧大陆的“内部或边缘新月形地带”(inner or marginal crescent),西北一侧则逐渐向世界岛的“心脏地带”(heartland)或曰“枢纽地区”(pivot area)过渡。文中的东京则代表着处于亚欧大陆外部的岛屿——日本列岛。东方人率先构筑起具有命运共同体性质的庞大组织,借此抵敌西方人长久以来的殖民霸权,同时这个东方阵营将蒙古等内亚民族也囊括其中:

亚洲人召集民众,向西方人示威。“他们带着机器而来。我们应该自卫?还是应该屈服?”人们早就知晓了答案。印度人知道如何驯象、渡河和祈祷;中国人知道如何种地、拉纤和贸易;西伯利亚草原民族知道如何挤奶和狩猎,他们想运用他们的魔法对付欧洲人……西伯利亚人冷笑着,蒙古人笑得喉咙里发出咕噜咕噜的声音,并把他们的孩子高高地举起。百万条符咒在战士们的身后紧紧相随。

在这个以中国、印度和日本为主体集结而成的亚细亚命运共同体中,我们不难看出日本学者冈仓天心于1903年提出的“泛亚主义”的理论投影。20世纪30年代的日本军国主义者妄图扮演亚洲解放者的角色,曾利用泛亚主义为“大东亚共荣圈”的营建做理论铺垫,但在《山、海和巨人》成书时的20世纪20年代,泛亚主义依然具有亚洲作为整体反抗西方殖民者的积极意味。在一百年前的德布林眼中,旧大陆上人口最稠密的两个地区,中国和印度,若与刚完成现代化、工业化、城市化的日本联合在一起,势必会给旧大陆另一端同样拥有高密度人口和高端科技的欧洲造成空前强烈的焦虑感。

虽然持“陆权论”观点的麦金德认为全球命运取决于亚欧大陆内部的枢纽地区,但他并不否认人类的未来将在很大程度上仰仗于地处季风地带的印度和中国。在他看来,欧洲和中东由于靠近枢纽地区的核心地带,因而在政治经济上更易被这一不稳定地区的暴力革命冲击;而中国与印度却可相对置身事外,亿万民众在相安无事的和平环境中很快就能实现自给自足。年代上略晚于麦金德的尼古拉·斯皮克曼(Nicholas J.Spykman,1893—1943)沿着这一思路论证了麦金德对亚洲季风地带的预测,这位被称为“围堵政策之教父”的美籍荷兰裔地缘战略学家对前者的“心脏地带理论”基本持批判立场,他认为世界强国若想控制全球就必须先控制亚欧大陆的“边缘地带”(rimland),而不是麦金德所看重的心脏地带。斯皮克曼所说的“边缘地带”与麦金德的“内部或边缘新月形地区”大体一致,包括欧洲沿海地区、中东地区以及亚洲季风区,但斯皮克曼在亚洲季风区内细分出“印度文化区”和“中华文化区”两部分。边缘地带无论是人口、还是工农业生产条件及天然资源,都比心脏地带优越得多,而且拥有大量进入海洋的通道,支配着交通要道上的战略支撑点。它虽然夹在陆权强国和海权强国之间,有着棘手的防御安全问题,但对围堵心脏地带却起着举足轻重的作用。关于这一点,斯皮克曼和麦金德的意见截然不同,后者相信包括英国、南非、澳大利亚、美国、加拿大、日本在内的“外部或岛状的新月形地区”才是形成围堵的关键力量。

(尼古拉·斯皮克曼,图片源自Yandex)

《山、海和巨人》成书于20世纪20年代,正值麦金德的学说如日中天、斯皮克曼的理论尚潜于地平线之下的阶段。即便如此,德布林仍相信中国所代表的“东亚”——这块文化个性鲜明的边缘地带具有改写世界的巨大潜力。究其原因,在于德布林吸收了“政治地理学之父”弗里德里希·拉采尔(Friedrich Ratzel,1844—1904)对中国的地缘论断。地缘因素决定了中国人的内向性格,对此德语知识界早在19世纪初便已形成共识,这一共识也体现在拉采尔的《政治地理学》(1897)对中国的庞大与独特性的满怀敬畏的评价中:“中国内部由于地理多样性造成了治理复杂性,高成本的治理迫使中国形成了重文轻武的政治传统,而根深蒂固的古老文化建筑在依靠经济纽带紧密连结的庞大人口之上,文化与经济的向心力使得中国更多地呈现出注重内部联系的内循环状态,而非一味地对外进行武力兼并。”但同时拉采尔也认识到“没有什么地方能比中国更加清晰地彰显出国家政权与交通建设的关系”,中国通过这个陆海交通体系促使内部和外部诸多地区走向联合。此外,20世纪初德国汉学的正式建立,也促使德布林在创作《山、海和巨人》前就已经对这个远东古国产生了浓厚兴致。正是基于对中国的清醒认知,作者在小说里才没有把乌拉尔战争的导火索归结为中国或其他亚洲文明的地缘挑衅,反而把亚洲边缘和内部的各文明板块视为拥有历史联系性的命运共同体,一种既非纯粹东方的、亦非全盘西化的新型文明。

二、东欧:民族迁徙地理通道的“心脏地带”

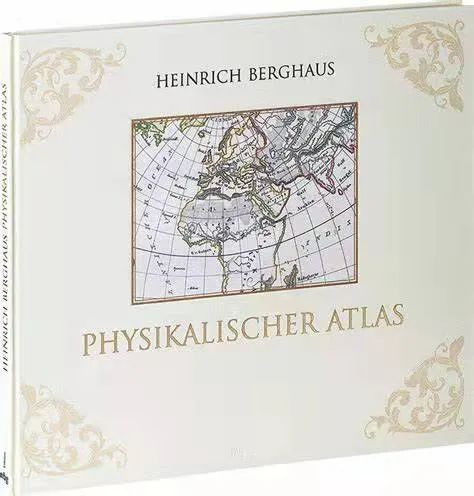

在前述引文中,喀山和托博尔斯克出现在东方阵营中多少有些出人意料,俄罗斯城市托博尔斯克还可解释为地处乌拉尔山以东之故,可位于东欧平原的喀山忝列其中却是为何?在德国测绘学家海因里希·贝格豪斯(Heinrich Berghaus)绘制的《贝格豪斯自然地图集》(Physikalischer Atlas, 1845)里,呈东西走向的“喀山-基辅”一线成为俄国的欧洲部分境内“草原”与“森林-沼泽”这两种自然地貌的南北分水岭。麦金德于1904年1月25日在英国皇家地理学会上宣读《历史的地理枢纽》一文时,也对这两个截然不同的俄国政治地理环境有过详细描述。德布林把位于俄国欧洲部分的喀山列入亚洲矩阵,正是抓住了它作为自然地理及文明畛域分割线节点的属性。这不仅显示出德布林在地缘政治方面深厚的学识素养,也印证了他作为一战参与者拥有用地图解读战略部署的能力。

(海因里希·贝格豪斯与《贝格豪斯自然地图集》,图片源自Yandex)

在麦金德看来,从中世纪早期直到大航海时代欧洲都紧随着亚洲草原上发生的大事件而起伏跌宕,他建议人们应把“欧洲和欧洲的历史看作隶属于亚洲和亚洲的历史”。而喀山和托博尔斯克把守着的草原通道不仅是亚洲马背民族西迁的必由之路,也是一条将内亚游牧社会爆发出的革命性力量传导到欧洲的管道。公元5至16世纪,图兰语系的游牧民族从内亚经由乌拉尔山和里海之间的这条草原通道络绎不绝地进入欧洲。在描述欧洲人出征乌拉尔之战时,德布林密集地列举了一串地名,它们无一例外横亘在马背民族向西迁徙的这条草原通道上:

亚洲人并没有放过俄罗斯的低地平原。西方人以三个梯队向前推进,跨越突破那些不出几天便突现在他们面前的桥梁和铁轨,他们从波兰、罗马尼亚、加利西亚匆忙赶来,维捷布斯克、莫吉廖夫、波尔塔瓦、赫尔松。第聂伯河及其沼泽被他们抛在身后……在他们的前方低处,由村庄、农舍、星罗棋布的墟落构成的定居网络正离他们越来越近。而在雅罗斯瓦夫尔、弗拉基米尔、沃罗涅什、哈尔科夫的另一侧,他们接近了伏尔加河壮阔的河道。

早在写作《华伦斯坦》(Wallenstein,1920)时,德布林就借助罗列地名引发读者对巨大地理板块之间的地缘关系进行想象。《山、海和巨人》中貌似无关联的地名组合也有异曲同工之妙,只要我们在地图上将上述引文中的三组地名一一标注出来,便能揭示出其间微妙的内在关联:沿着东欧河流构筑起来的三道东西平行的防线。这些河流从俄-德森林地带流向黑海和里海,纵贯整条草原通道,自古以来就是欧洲人抗拒游牧民族西迁的天然屏障。而处于这一系列防线西北隅的普鲁士还要承担起来自东北方向、同样熟悉欧洲森林-沼泽地貌的斯拉夫民族的西迁压力。生长于普鲁士的德布林对东欧的地缘价值了然于胸,而1923年那场意义深远的“波兰之旅”不仅为《山、海和巨人》提供了大量有关东欧的地缘政治素材,而且正是基于对东欧风土人情的亲身体验,德布林才能对这一极易牵动整个欧洲乃至全球政局的地缘板块采取迥异于同时代人的态度。他没有像其他地缘政治作家那样妄图在文学世界中将德国的政治未来一劳永逸地押注在某场发生于东欧的复仇战争上,相反担忧德国将在该地区因忽视地理特殊性而重蹈一战的覆辙,这也是他拒绝利用虚构作品发泄民族复仇情绪的重要原因。

《山、海和巨人》中的孟买等“东方”城市以及东欧诸多地名,以点带面地指涉着欧洲文明核心区以东或远或近的地理区域,它们在叙事文本中成串的出现暗示着19、20世纪之交麦金德等西方地缘政治学家的世纪隐忧:一旦某个掌握着技术装备优势的东亚国家和拥有人口组织优势的亚洲季风带国家集结在一起,并进而联合西伯利亚游牧民族夺取内亚和东欧这些本由俄国控制的世界岛枢纽地区,便意味着世界上最丰富的陆地资源和海洋条件将被彻底整合,而通往西方文明核心区域的地理通道与此同时也将被东方人掌控。深感威胁的欧洲人百年前把这种来自亚洲的竞争压力称为“黄祸”。然而正像德布林在《山、海和巨人》中指出的那样,这场迟早会到来的种族冲突实际上是以“伦敦-纽约”为代表的西方,亦即大航海时代以来不断包围亚洲陆权的海权势力的情绪产物。小说中欧洲人对战争怀有一种悖论式的“充满恐惧的渴望”,他们坚信“国与国之间必然要对抗,随便哪个国家对抗哪个国家”,只有在战争状态下展示暴力才能释放这些强烈的情绪,而为实现这一点,无中生有地制造出一个假想敌就变得十分必要且紧迫了。小说中生活在伦敦的战争狂人锁定了对象:“来自亚洲的陌生人”,即便后者仅仅是“偶然出现在那里”。在西方人眼中战争不再是达到目的或解决问题的手段:“人们将会看到从这种争斗中会孕育出什么结果,也许能帮人类踉跄前行几十年,也许再带来长达一个世纪的吵吵嚷嚷。”对于书中那些居住在伦敦城内的统治者们而言,战争或杀戮本身就是目的,尤其是当人口过剩时。他们自认为“更聪明,转眼间就装备好各式武器和机器,准备把围绕在他们周遭的人口屠戮个数十万或几百万”。

(印度城市孟买,图片源自Yandex)

此外,酿成乌拉尔战争的另一个深层原因是西方殖民统治赖以维持的科技。虽然大战爆发之前的几个世纪里在西方掀起了一场反科技浪潮,“民众渴望压制那些闻所未闻的发明,希望创建自力更生的城市,但他们看到这些努力是徒劳的——机器势不可挡,西方的大脑并没有转变”。在这场战争中,东西方都使用了一种可以将大地从地心到地表加热成岩浆的武器:一霎时,“火,烟,接天连地,无缝无隙,如一道波浪起伏的墙”,亚洲人在火墙的掩护下从东向西推进,让“西方人承受这来自生命的狂潮,让这道火墙横扫欧洲,朝着巴尔干烧去,向着波兰烧去,一直烧到波罗的海岸边”。欧洲人也试图用这种致命武器把亚洲人推回到乌拉尔山脉,但最终徒劳无功、损失惨重,不得不掉头向欧洲腹地撤退。旷日持久的拉锯战令东欧这个民族迁徙地理通道的心脏地带尸横遍野,人民流离失所:

人们惊慌失措、哭天抢地、晕头转向……落单的逃亡者悲哭嚎啕、衣不蔽体。庞大、沉默、拥挤的人群,无法问津的村社。麻木不仁,污腻的脸、毯子、衣服。人们通宵不眠地疲惫前行,无暇照顾垂死的婴儿,任凭孩子扑在地上,哭喊着抓挠自己的额头和脸颊。人们任凭尸体沾着泥巴横七竖八地躺着,顾不上把他们埋进潮湿的地下,就梦游般跌跌撞撞朝前狂奔。

德布林这种暴力美学的写作风格形成于20世纪10年代,也许是一战期间他在阿尔萨斯战地医院服务的经历为他投下了某种心理阴影:毫无节制的施暴、残缺不全的肢体、扭曲变态的心灵,这些日常生活中的恐怖在战场上变成了司空见惯。可以说,德布林生活在一个文明突然停顿的特殊时代:经济的危机和人心的危机交相作用,大规模的动员和大规模的杀戮互为因果,战争用技术暴力摧毁了传统的制度结构,又在一片焦土上令新的文明破土而生。小说中,这场残酷的乌拉尔战争多年以后被详细地记录在柏林领事厅的一幅巨型油画上,而领事厅前矗立着一座由战争受害者头骨堆垒而成的金字塔。这场战争的灾难性后果导致欧洲人认为妄图用科技赢得战争的做法得不偿失,从而对科技发明进行了全方位压制,最终令柏林被异族攻陷。

德布林在叙述这场发生在东欧的战争时,频繁地使用了“机器”(Maschine)和“装置”(Apparat)等技术名词。“技术”和“战争”是德布林小说常见的两大主题,在《山、海和巨人》里它们拥有一个共同的服务对象——地缘政治。实际上,在20世纪20年代的进步作家队伍中,德布林绝非个案,这些作家纷纷将自己的写作与当时的技术革新及社会文化内驱力结合起来。但对德布林而言,左翼道德立场和文学中的战争美学并不互相排斥,二者的结合点(或者说共存的容器)正是宏大的地理维度。作家早在从事心理医生工作时便对人种学和民族志产生出浓厚兴趣,继而又沉迷于解锁地理著作和制图学,所以,其大多数叙事作品中经常可以见到技术和战争这两大主题被充分地“地理化”——工业主义导致的全球化现象和充满异域色彩的地缘冲突。德布林对这一对相映成趣的主题无比痴迷,并倾向于将斗争场面置于广阔的现实地理空间内展现。人文学者通常会把注意力集中在人类的各种观念和由此产生的文明上,从而对历史进行文学化描述,这样做大概率会忽视掉一些更为基本的自然运动,而这些运动的压力通常是滋养伟大观念的深层诱因。地缘政治学之所以能将常遭人文学者诟病的国家对抗和技术竞赛逻辑化,正是因为它擅于从地理环境角度去揭示历史文化现象背后被忽视的自然底色,这种客观性也为乌托邦想象构筑起现实基础和行动指南。

三

、地缘政治小说:乌托邦狂想的自然底色

生存空间、种族斗争、地缘冲突等话题构成了魏玛共和国文坛上的结构性流行话语,广泛应用于乌托邦小说中。欧洲境内的乌托邦文学自1848年革命后便遭官方打压,曾弥漫于全社会的乌托邦畅想急剧降温,让位给更务实的市民思维和现实主义政治理念,这种局面一直维持到一战爆发。随着一战结束,行动层面上的乌托邦尝试暂时告吹,空想层面上的乌托邦文学重归文坛。然而,这次复归仅维持了十年左右:20世纪20年代末的经济大萧条和30年代初法西斯势力的迅速抬头,终结了乌托邦文学的再度繁荣。从话语解释的角度看,《山、海和巨人》正是对流行于两次世界大战之间的乌托邦文学主题的完美诠释。

当时地缘政治学在德国已成为时代显学,运用地缘政治小说对敏感地区进行政治预判的做法在魏玛共和国文坛上也颇为流行。历史学家汉斯-彼得·施瓦尔茨指出:“文学样式变化的较深层的运动规律正是时代历史本身。”唯有在文学传统和历史进程构成的双层参考框架内,文学体裁的分类才能得到令人满意的结果,这一规律当然也完全适用于地缘政治小说。彼得·S.费舍尔在《幻想与政治:魏玛共和国时期的未来幻象》里从大众心理学角度分析了地缘政治小说集中出现的深层原因:一战给德国民众造成的集体心理创伤。魏玛共和国时期的德国人在乌托邦文学里寻求一个诉诸幻想的补偿世界,并将它病态地锚定在一场复仇战争上,以便摆脱令人无法忍受的士气低落和道德败坏的战后局面。为弥补民族的现实损失,并让民族的诉求被国际社会认真对待,不论是作者还是读者都主动放弃了区分真实与虚幻的能力。沃尔夫冈·希维尔布什等历史学家也对一战后的时代情绪做出了这样的“诊断”:当时的德国民众无法从内心深处接受战败的事实,面对现实打击无能为力的心理受创者纷纷遁入“神经质的-致幻的”补偿世界里去疗治精神创伤,从而形成了一股时代思潮。

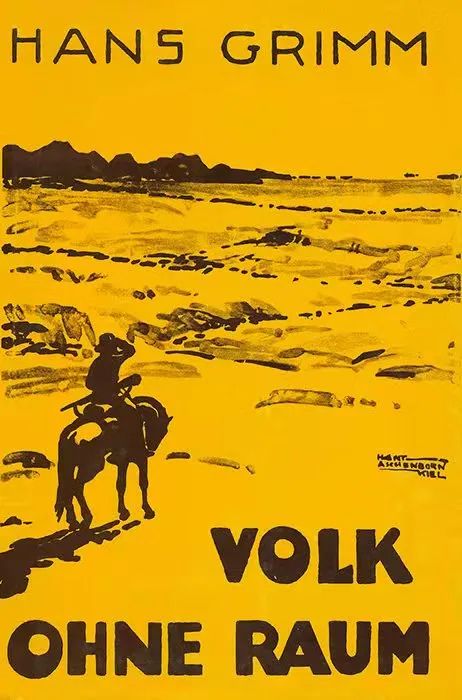

(汉斯·格林与《没有空间的人民》,图片源自Yandex)

德布林所处时代的乌托邦想象多以种族为导向,德国人试图借此对一战后臆想中逼仄的生存空间等问题提出一劳永逸的解决方案。当然,这种危机叙事并不仅限于战后的德国,对人口与空间紧张关系的恐慌书写在当时实际上是全欧乃至全球的现象。于是,与“种族定居地”主题相关的乌托邦小说应运而生,并迅速成为流行一时的文学体裁。例如汉斯·格林(Hans Grimm)的《没有空间的人民》(Volk ohne Raum,1926)即为此类畅销书之代表,它讲述了生存空间遭到挤压的德意志民族向南非迁徙的故事。该书在当时反响巨大,其中某些章节一度被选入学校教材,成为面向未成年人的宣传样板。这些短时间内集中出现的乌托邦小说都以科学为外观,且均依托于地缘政治这门时代显学,试图将生物学规律运用到世界历史领域中,探寻自然地理空间与人类政治之间的互动关系;反过来此类小说作为一种审美-叙事行为无疑具备意识形态属性,自发生之日起便无时无刻不在为“无法解决的现实矛盾”寻求着“假想的解决方案”,为“困扰人类的社会问题”探索“象征性答案”。它用叙事行为给当时的政治宣传、决策及行动提供安全的乌托邦实验空间,成为用特定文学体裁服务地缘政治的经典案例——魏玛共和国的科幻小说正是靠与地缘政治主题联姻来增强感染力的。地缘政治文学作为与时代话题保持同频共振的话语体系超越了真实与虚构的边界,把二者交织成难以拆解的叙事,从而将真实的主旨掩盖在极其夸诞的想象之下,把幻象隐藏于最冷静的描述之中。倘若无视这些想象文本,那么两次大战间的地缘政治话语将变得完全不可思议。

魏玛共和国地缘政治文学可细分为“和平主义”“狂热民族主义”和“政治-技术”三种类型。和平主义类型所折射的是一战结束后德国人对“威尔逊主义”所许诺的乌托邦的期待,而狂热民族主义文学多半是由一战的积极参与者在魏玛共和国初期完成的,政治-技术小说则具有迎合市场娱乐文化的倾向。诚然,早期乌托邦文学的行为主体往往是复仇主义者,然而为了吸引读者,复仇主题慢慢让位给更加刺激的冒险情节。乌托邦文学作品里无处不在的地缘政治意识与其说表明了自身的法西斯色彩,不如说只是折射出民族主义从温和渐变到极端的政治光谱。罗尔夫·查舍尔对魏玛共和国时期一百二十七部地缘政治小说进行分类,他发现其中只有二十一部具有明显的复仇主义倾向,五十九部旨归于科技,四十九部遵循乌托邦导向,当然间或也有兼容并包的类型,而《山、海和巨人》便是没有明显德意志复仇主义色彩的科技-乌托邦小说的代表。

乌托邦文学虽曾掌握一整套涉及意识形态、政治立场和科技碎片的话语,并在官方政治宣传中扮演过某种推波助澜的角色,但时至今日,有关民族乌托邦小说进入了第三帝国意识形态核心地带的论断频遭反驳。实际上,当时纳粹分子并未将这些具有种族主义和帝国主义倾向的乌托邦小说一律划归己方阵营,甚至有时会故意排斥或禁绝其中一些作品。恩斯特·布洛赫在《这个时代的遗产》中一再强调:左翼阵营和右翼阵营在展望未来方面的近缘关系极具迷惑性。因此,同时期批评家单凭德布林使用了“生存空间”等地缘政治语汇便指责他具有法西斯倾向,未免有失偏颇。事实上,左翼立场的德布林从未采取和纳粹党一致的政治立场,只不过他基于生存空间焦虑的书写始终受制于当时地缘政治风格的话语修辞罢了。

《山、海和巨人》没有明显的民族主义狂热情绪,作者对处于西方一体化帝国结构中被侮辱被损害的弱势方表达了理解和同情,这在很大程度上与其跨种族国际视野的左翼立场是分不开的。1919至1921年,德布林曾化名“左撇子”(Linke Poot)在《新评论》(Neue Rundschau)上发表激进的战斗檄文,抨击一战后仓促组建起来的魏玛共和国是一个“没有使用说明书的共和国”,展现出一名曾经的战地医生鲜明的反资本主义立场。基于这一立场,德布林在《山、海和巨人》里让西方人输掉了乌拉尔战争,同时在小说第一章中对非洲混血后裔在米兰所发动的劳工起义最终被镇压的结局表示扼腕叹息。通过对“乌拉尔战争”和“米兰暴动”这两个情节的分析,不难发现德布林已经感受到后殖民时代欧洲与殖民地之间“中心-边缘”的关系即将逆转:这一颠覆性的革命烈火或以种族冲突的方式爆发于西方帝国的边缘(地广人稀的东欧平原),或以阶级斗争的方式爆发于欧洲内部(工业繁荣的意大利北部),那些曾经喑哑的被言说者一跃而成改造言说者历史的行动者,最终将占领世界革命舞台的中心位置,从而实现自身在世界地缘政治格局中的存在价值。同时,作家也清醒地意识到,欧洲人日后终将被民族意识觉醒且具备人口优势和技术均势的移民反噬的终极宿命,恰恰隐藏在西方殖民者曾经高举的社会达尔文主义的旗帜背面。

结 语

一战后的欧洲似乎已被证明在世界的既定秩序中丧失了原有的存在意义,而战败阴影笼罩下的德国人更是忧心忡忡地环视四周,对可能来自东方的地缘政治威胁充满戒心。当时的作家为回应这一现实世界中可能出现的危机,大多对德国的未来展开了极其光明的预设:德意志民族在各种技术发明的扶持下登上了世界霸主的宝座。然而,这一预设在《山、海和巨人》中却完全付诸阙如,德布林更关注的是引发西方人依靠新科技开拓生存空间的社会性诱因——源自殖民地的民族大迁徙荡涤了曾经不可一世的殖民宗主大陆的政治文化。这一极有可能发生在殖民帝国末期的文化反噬现象在人类历史上不断上演,它所触发的地缘冲突往往成为推动种族文化和人类文明演进的重要动力。

德布林在描写乌拉尔战争时延用了中世纪德语英雄史诗《尼伯龙根之歌》里“民族大迁徙”(Völkerwanderung)的主题。在作者的预设中,未来世纪的欧洲人被迫面对西迁而来的东方民族,由于地缘政治条件的制约,欧洲人最终没能避免史诗中勃艮第人覆灭以及远走海陬的命运。为寻找一个能从更深层次去看待人类世界的宏观框架和自然史视角,以地理为舞台的地缘政治学说对德布林的文学创作方法论而言无疑是不二之选。

(汉斯·摩根索,图片源自Yandex )

由拉采尔及其门生鲁道夫·契伦确立的“地缘政治学”长久以来不被国际政治学的主流学者承认,国际关系理论大师汉斯·摩根索(Hans J. Morgenthau)甚至声称这是门“伪科学”(pseudoscience),认为这种将国家命运归因于地理因素的地理环境决定论不过是历史决定论的变种。国际政治学界之所以如此排斥地缘政治学,当然首先要归罪于德国纳粹将它改造成对外侵略的理论工具。美国二战获胜后,源于德国政治地理学的地缘政治学说遂成英美国家的禁脔,而在战败的德国内部它却被极大地污名化,直至20世纪80年代冷战格局骤变,关于地缘政治的讨论才在德国的公共领域里复苏。德国学界对地缘政治学长时间讳莫如深,遑论用这门学说来解读文学作品了。但魏玛共和国时期以《山、海和巨人》为代表的科幻文学又每每与地缘政治学联姻,若弃此视角不用,便无从得风人之旨。地理的阐释视角意味着对人之主观选择的限制,因此或多或少带有宿命论的贬义色彩。我们没有必要充当“地理决定论者”,但当百年未有之大变局要求我们超越当前事件、跨越世纪历史去审视问题时,个人及其选择将变得不再那么重要,地理也许反而会带给我们更多更深的启示。当然,在具体语境下厘清左翼和平主义与极右翼法西斯主义对地缘政治小说的不同态度,也应成为这种文学分析方法的必要前提。

(原文载《外国文学动态研究》2022年第6期,“文化研究”专栏,责任编辑王涛,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:文 安

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅

订阅2023年刊物限时九折包邮