动态研究 | 电气火车上的酒神之旅——《从莫斯科到佩图什基》的狂欢化美学

赵 雪 西安外国语大学中国语言文学学院硕士研究生,主要研究领域为外国文学、俄罗斯文学。

内容提要 叶罗费耶夫的小说《从莫斯科到佩图什基》被称为典型的俄罗斯后现代主义文学文本,小说独特的狂欢化美学特征体现在:酗酒暴饮的狂乱中带有“圣愚”气质的双重性醉鬼形象,对僵滞腐朽的官方话语的戏谑性讽喻,鄙俗与崇高的语言游戏以及对经典的互文性解构。醉酒后的癫狂与游戏更像是俄罗斯民众对过去、现在、未来的一种情绪选择。叶罗费耶夫对俄罗斯人的自身困境和种种心灵病症感到深切的忧虑,为了唤醒庸碌且死气沉沉的民众,他以酒为媒介,解构历史与现实,反抗权威与经典,抗拒世俗的桎梏,渴望既定秩序的破灭与消亡。

关键词 狂欢化 巴赫金 《从莫斯科到佩图什基》 隐喻 互文

小说《从莫斯科到佩图什基》(Москва-Петушки)被誉为“1970至1990年代俄罗斯后现代主义重要的艺术和哲学纲领之作”、俄罗斯后现代主义文学的“开山之作”。作者是俄罗斯后现代主义小说的“始作俑者”韦涅季克特·叶罗费耶夫(Венедикт Ерофеев,1938—1990),他称自己是“上帝最温顺的造物”,认为“作家应该低头走路”,应该“嘴唇发抖地写作”。这使我们可以将他本人视为理解文本深层含义和作家思想真谛的一个符号。这位以出格的言行被多所大学除名的“地下作家”,长期以来因其桀骜不驯的性格、酗酒成性的恶癖和怪诞的文学创作屡遭非议,却在“重建”后声名鹊起,以俄罗斯后现代主义文学经典作家的“名号”走向了世界。

(韦涅季克特·叶罗费耶夫与《从莫斯科到佩图什基》,图片源自Yandex)

小说完成于1970年,讲述了醉酒的知识分子韦涅季克特要乘坐电气火车去往佩图什基看望他的情人和素未谋面的儿子,而那个地方从叙述者的口吻听来却像是一个乌托邦。不久前,因绘制队员们酗酒情况统计图表,主人公惹恼了上级部门而惨遭革职。失落的韦涅奇卡费尽周折,终于登上了前往佩图什基的电气火车。可是因为醉酒,更因为那个目的地的虚构性,他似乎永远都不能到达他梦想中的佩图什基。小说结尾,韦涅奇卡乘坐的火车最终来到的不是佩图什基,而是灯火辉煌的克里姆林宫。在克里姆林官墙边,他惨遭四个恶人的殴打并断送了性命。

作家将韦涅奇卡的酒后癫狂、似是而非的旅行、旅途中的见闻与醉话连篇的谶语式故事相结合,以无数荒诞虚幻的故事组合,使小说的中心意义消失殆尽。与作家同名同姓的主人公醉后的疯癫紊乱状态,恰恰隐匿了各个层面的文化语义和等级制度,“小说的社会维度和历史维度消失了,读者也处于一种失重的真空里……迷失在消解叙事的迷宫里”。叶罗费耶夫以其肆意的笔墨,毫不留情地对种种社会历史文化现象进行了嘲讽,并以巴赫金的狂欢精神将社会文化从压迫性的僵化系统中解放出来,借以排斥和拒绝凝滞腐化的思想体系。

小说有着独特的狂欢化美学形式。正如巴赫金所强调,在狂欢节中社会壁垒消失,行为禁令被废除,人们彼此之间进入了更自由的关系,“这是一种人们之间不知距离的自由的亲密式接触……人们置身其中,无从逃避,只能按照狂欢节的自由法则生活”。同时期重要的文艺评论家谢尔盖·丘普里宁把小说称为“俄罗斯酒鬼的自白与忏悔,这与苏维埃‘地下人’的忏悔相去甚远。”当代人的荒诞、迷惘的生存状态在这趟电气火车之旅上找到了特别的阐释空间:有乖张、冷漠和粉碎传统的理性、颠覆崇高的倾向,有重新建构自我的激情;有随波逐流紧跟时代趋势的归顺,又在潜意识中竭尽全力挣脱专制和强权的羁绊,企图寻找俄罗斯民族的出路和群氓大众心灵的自由。在小说中,叶罗费耶夫并不是为了呈现世界大文化背景中的俄罗斯文化传统的人文主义精神和宗教关怀,而是在正统世界观的“专横话语”中敲击出了“狂欢节的回响”,让狂欢式的美学特征贯穿于“艺术画布”的各个层面。

一、狂欢化外在表征:以酗酒暴饮为方式参与生活的狂乱

狂欢节与暴饮自始至终都缠绕在一起。如巴赫金所说:“在吃的活动中,人与世界的相逢是欢乐的,凯旋式的;他战胜了世界,吞食了它,而没有被吞食。”盛宴是对生命战胜死亡的欢庆,“得胜的身体容纳失败的世界并得到新生”,酒肉的力量使语言得以解放。酗酒暴饮是主人公感受现实、参与生活的一种狂欢化方式。酒的泛滥在小说中获得了一种民间狂欢化的力量,饮酒的叙事从属于狂欢化的目的:将混乱的现实从世界中荡涤出来,还原出真实自然的本相。

有批评家认为:“伏特加——叶罗费耶夫创作的根本之所在……伏特加是长诗中新现实的,一种在主人公的心灵中已经经历了分娩阵痛的现实的接生婆。”主人公韦涅奇卡是个嗜酒成性的知识分子,在克里姆林宫附近游荡一整晚之后还要喝一杯“牛草伏特加”来开胃。宿醉后的清晨他踏上了前往佩图什基的电气火车,在整个旅途中喝得七荤八素,絮絮叨叨地向乘客讲述自己的各种经历和各种不着边际的想象。尽管韦涅奇卡醉酒后的呓语琐碎又下流,但在众人皆醉的境况下这种醉鬼喋喋不休的胡言乱语变得极为合理。这不是愤怒的哭嚎或呐喊,而是在安静的绝望中吐露个人及民族的贫困潦倒和精神怯懦。借主人公韦涅奇卡的话说:“我们全都像是酒鬼,只不过每人的表现方式不同罢了,有人喝得多些,有人喝得少。酒对每个人的作用也有不同:有人笑对这个世界,有人却偎在世界的怀中哭哭啼啼。”因为物质紧缺而酗酒,因为精神贫瘠而酗酒,酒醉时头脑清醒,酒醒时精神恍惚,酒仿佛三棱镜一般,折射出了一个卑劣、颓败、遍地污秽的世界。

(克里姆林宫,图片源自Yandex)

酗酒、醉酒不仅成为作家解构与颠覆官方意识形态与宗教绝对权威的工具,更是摆脱悒郁,实现社会平等、人人相亲相爱的媒介。如巴赫金所言:“吃与喝——是怪诞肉体生命最重要的表现之一。这个肉体的特点是他的开放性、未完成性以及他与世界的相互作用。”人们借助酒精进入一种狂欢式的生活,那里没有日常生活的等级和禁令,人与人之间亲昵、坦诚、无拘无束,所有人都在酒精的驱动下沉醉在一种令人陶醉的兄弟情谊中。在这趟疯癫疏狂的旅程中,不仅韦涅奇卡从头到尾都沉浸在一种半醉半醒的眩晕里,同行的乘客的谈话也都是紧紧围绕着酒,甚至在他们的口中,只要是个人物,都在酗酒:契诃夫的临终遗言是给他来点儿香槟酒,浮士德喝酒才焕发了青春,赫尔岑在喝了劣质酒之后才敢领导民粹运动。在人生意义缺失的情况下,酗酒后的麻木,甚至达到了一种灵魂的瞬间沉醉和心灵的一次“日蚀”,饮酒不仅能让人麻痹,还能唤醒人的生命意志和对至善至美的追求。

狂欢化中包含着多个二律背反,它们不是相互割裂的,而是在相互作用中构成一个完整的有机体。巴赫金说:“狂欢化的所有的形象都是合二为一的,它们身上结合了嬗变和危机……诞生与死亡……当面与背后,愚蠢与聪明。”通过诉诸狂欢节中固有的“逆向逻辑”(обратность),作者将小说的核心人物塑造为一个个性相抵牾的“圣愚者”,他既机敏又蠢笨,既带有神性又是个洋相百出的小丑。作者用民间嘲讽文化的主题情节来完成并改造其角色的狂欢游戏,然而这种讽刺,总是以一种掩饰的姿态出现。在巴赫金眼中,“小丑与傻瓜是皇帝与天神死后在地狱里面的蜕变”。作为小说中讽喻性的核心人物,主人公韦涅奇卡被戴上了“圣愚”的面具。他的足迹遍及莫斯科和周边的各个角落,还来到了欧洲。四处漂泊、无处栖身的他自我嘲弄,自我作践,用痴愚的表象作为道德防御的手段。主人公自白道:“我,这个耽于沉思的王子,热衷于审视人们心理的分析师,底下的人把我当作工贼、走狗,上面的人则认为我是一个脑子不正常的废物。”一个装傻的酒鬼与清醒的大众对话的可笑画面,消解了“糊涂”与“清醒”、“痴愚”与“聪慧”的对立。愚痴的形象使韦涅奇卡能以自由的心态与人们对话,使他始终处在一种边缘状态,“经过这十年,我已经不那么孤独了呢……那是不是说十年里我的心灵变得粗砺了呢?……可我还是想哭却哭不出来”。在俄罗斯文化历史上,“圣愚”通常都采取一种自愿受难和自甘凌辱的方式,韦涅奇卡也不例外。他用一种独特的自愿受难的方式醉酒,“一手拿酒瓶、一手拿《圣经》的俄罗斯人在言谈传播之中把韦涅奇卡、圣愚和救世主三个名号关联起来”。韦涅奇卡将他个人的苦难和民族的苦难联系起来,将莫斯科酒鬼的故事和民族的史诗融为一体,用醉酒后的谵言妄语发出渴求民众觉醒的振聋发聩的呼号,表达了一个知识分子心底的呐喊抗争和哀叹悲鸣。

狂欢化人物身份丧失的情形在小说中随处可见,韦涅奇卡周围的人突然把他误认为是一个小学生,然后是“亲爱的陌生人”“高级中尉同志”,被讨厌的“主人公”安德鲁·米哈伊洛维奇乃至“祖母”(卖葵花籽的“老巫婆”),而对高极检查员谢苗奇来说,他却是“Шахразада”。主人公用一系列迷醉后的高谈阔论将自己从醉酒的人群中区分出来,尤其是他宣称自己是一个“凌驾于律法和先知之上的人”,或者发出关键声明:“我神智正常,而他们全都神智不清楚——要不相反,他们神智正常,只有我一个人不正常。”酗酒无法带领人走向救赎之路,醉酒后的安宁是短暂且虚幻的,然而,即使是这种对个人存在性的自嘲也充满着矛盾性:一方面,存在主义所培养的“孤独者的坚忍”因为对社会的物质依赖而名誉扫地;另一方面,在醉酒的心境和清醒的头脑之间的争执中,这种无法调和灵肉平衡的“存在法则”是个人在世界中的地位失实的一种有力的论证,人为了安抚自己的灵魂而选择喝醉,醉酒后的恶心又被另一种羞愧的恶心所取代。主人公“心理有病”,却装作“精神健康”并且准备死去,这样看来一个悲情的心灵革命者显然被同化为了社会的顺从者。

二、狂欢化结构:于戏谑隐喻中暗含反叛

正如梅列金斯基所言:“狂欢节的逻辑——这是反常态的逻辑,‘转变’的逻辑……戏耍式的加冕和脱冕的逻辑……他废旧立新,使圭臬有所贬抑,使一切降之于地。”“脱冕”在狂欢节的仪式庆典中,实际上是一场典型的滑稽游戏。“脱冕式”的狂欢精神对一切看来司空见惯的事物赋予了新的理解。作者用一种冷眼旁观、嘲弄性的戏谑语气,用一系列碎片化的场景,将不同时空的画面衔接起来,这些零碎片段的叠加产生了巨大的能量,有意无意地表达了对权威话语和终极价值的怀疑,并借此抨击了僵化的体制。他借韦涅奇卡之口宣泄:“是的,我要让每一节梯子上都留下我的唾沫星子。哼,要爬上这个梯子,你得有一副犹太人的嘴脸,无耻无畏,得从头到脚用钢打的屁股包住。”这就是来自底层的主人公,用一种反叛和无所顾忌的态度朝他无法企及的那个社会阶梯吐口水。

韦涅奇卡在他醉酒的想象中被传送到一个“淫乱的世界”,在那里不再有克里姆林宫这个独断专权的世界秩序的等级中心。闪亮的克里姆林宫在其所有的辉煌中,与主人公一起摧毁了狂欢生活的肮脏世界:在“佩图什基区议会”的背后,是地狱般的永恒黑暗和“死者灵魂的休憩之地”。而“佩图什基反独裁中心”的乌托邦世界是天堂与地狱的矛盾统一——是一个鸟儿日夜啼叫,茉莉花冬天和夏天都盛开的地方,是一个原罪不会给任何人带来负担,但同时存在“金发女魔头”的地方,是一个承诺“幸福和扭摆,极乐和抽搐”、混杂着玫瑰和百合的香气、既醉人又充满杀气的地方。小说的主人公正是在这样一个由酒精中毒而生发的情节所驱动的世界里,对社会历史的种种矫饰太平的景象进行重新定义。作者尖锐而坦率地提出了各种社会性问题,将狂欢化渗入到对完美乌托邦主义的解构和对偶像崇拜的嘲弄当中,而不再是一味堆砌流于表面且支离破碎的荒诞片段。

作者花了大量篇幅来讲述韦涅奇卡的旅欧印象,让这次旅行活脱脱成为一个俄罗斯“愚者”在国外的经历。在关于美国的叙述中,主人公表达了对苏联有关西方社会经济体制等陈词滥调的不满:“在由宣传捏造和广告夸大合伙编织起来的世界里,他们哪儿来的这种满足感?”“哪里来的呢?这些垄断资本思想家的玩偶,军火之王手中的傀儡。”最重要的是,韦涅奇卡的美国之旅显然是幻想出来的:像所有普通的苏联公民一样,韦涅奇卡没有机会出国旅行,他对美国的想象是根据西方世界在苏联官方宣传标语和宣传噱头的诡辩中构建出来的。作者假想一个从未踏出过国门的人的旅欧行迹,虚构出一个虚假的故事去反映本身就是虚假的现实,因而把读者引入双重虚假之中,用一种虚假来揭穿和否定另一种虚假。韦涅奇卡假想式的旅行将俄罗斯与法国、英国放在欧洲文化的背景中进行比较,在韦涅奇卡眼中,巴黎周边清一色都是妓院,这里的一切都与爱情有关,淫荡在法国是生活的最高阶段;英国从上到下,从大不列颠博物馆馆长到英女王,全都充斥着繁琐和客套的社交礼仪造就的伪善气息。这里的“西方世界”是一种隐喻,暗含了苏维埃政治口号和宣传鼓动中的贬义,而这恰恰反映了在西方文明面前主人公的深切自卑所导致病态自尊心理。“就这样,官方霸权话语所虚构的真相或现实被轻松地淹没在叶罗费耶夫的揶揄嬉笑中。”在虚假宣传和捏造的广告世界里,“自由”仿若一个幽灵。小说赤裸裸地揭露了思想家蓄意制造谎言对民众思想的愚弄和误导,也表达了作者对官方欺哄式的乐观及对民众的冷漠、对集体失声的愤怒与悲哀。

(大不列颠博物馆,图片源自Yandex)

在“佩图什基——花园环路”一章中,尽管火车仍沿着莫斯科——佩图什基的方向标识前行,但走了个环形线路后又回到了出发时的花园环路。这一奇异的现象暗示着电气火车实际上是走在了相反的路线上,越来越接近莫斯科。此时还出现了与小说前面完全对称的人物——复仇女神、撒旦、斯芬克斯、本都国王米特拉达梯、手拿铁锤的工人和手握镰刀的女庄员。环状的对称隐喻揭示了小说的主要题旨:走投无路的民众陷入了绝望的生存境地,社会混乱无序,人生磨难没有穷尽。小说的高潮是“奥列霍沃——祖耶沃”一章,奥列霍沃汹涌而出的旅客人流将韦涅奇卡裹挟进去,随后又如同一口臭烘烘的浓痰似地将他吐到奥列霍沃的月台上,但“这口痰终究没能吐出来,上车的把下车的那张嘴巴给堵住了”。作家在这里用了一个“排泄”的隐喻,为韦涅奇卡死于非命的悲剧性结局做了铺垫。最终在莫斯科的一个无名门洞里,突然出现的四个亡命之徒将韦涅奇卡团团围住,将一柄木质改锥插入了他的喉咙,主人公最终惨死在了灯火通明的克里姆林宫墙角下。韦涅奇卡最终没有到达他梦想中的佩图什基,而克里姆林宫的“神话”也破灭了,主人公渴望新生、自由、幸福的希冀无法实现,唯有酒和醉才是永恒。

三、狂欢化语言:杂交、粗鄙的语言游戏

有学者认为:“狂欢式的世界感受的核心,是交替与变更的精神,死亡与新生的精神,摧毁与重建的精神……狂欢使神圣与粗俗、崇高与卑劣、伟大与渺小、明智与愚昧连接起来。”与此相关的是狂欢化世界感受的另一面——粗鄙化(Профанация),即狂欢式的亵渎不敬,与世俗和人体生殖力相关联的淫词秽语的狂欢式的嬉戏,对神圣文本和箴言等的讽刺性模拟。崇高与世俗元素的融合产生了疏离和去神圣化的效果,小说中杂交化的语言便突出了这种滑稽移置。韦涅奇卡死于第十三个星期五的黑暗中,这一时刻正是对基督教中耶稣受难故事的滑稽复制。因此,韦涅奇卡的存在也成了上帝般沉默的、悲痛的小丑式的存在,这是一种植根于边缘文化中的传统狂欢式滑稽形象。甚至更早,在韦涅奇卡关于他的工程队长时期的故事中,他就模仿了“受难”“升天”和其他福音派的典故,在与索邦大学校长的一次想象性的谈话中,他直接把自己称为“自我成长的逻各斯”却遭到了无情的耻笑,甚至后脑勺也挨了巴掌。这种报复性驳斥、相互废黜的粗暴可笑的狂欢化反应都强化了这一暗示。因为基督的处决在本质上是一种狂欢的、悲剧性的讽刺,是一种创造性的赞美或亵渎。在叶罗费耶夫的笔下,最庄严肃穆的话语被置于最滑稽可笑的场景中,这种对比所造成的强烈反差呈现出一种荒谬绝伦的效果。

狂欢节笑声的传统无疑可以追溯到大量粗俗的语言和脏话。譬如,主人公痛斥他的“天国的女王”“像一只优雅的母狗似的弯起身子,屁股扭得犹如波浪”,“有的人无论上午还是晚上,他都很高兴,日出日落都能让他满意——这种人完全就是个杂种……但假如有人早上晚上他都讨厌……这种人他们就是舔小鸡鸡的终极渣滓”。小说中充斥着诸如此类粗鄙庸俗的带有个人情绪的咆哮。小说独有的这种语言游戏在保留口语化特征的同时,又采取了不同修辞色彩的语汇、语调的融合:“噢,转瞬即逝啊,一场虚无啊!噢,我的人民生活中最屈辱、最可耻的时段啊——从商店打烊到黎明前的这段时间呀!”作者以一种讽刺喜剧中丑角的口吻将崇高的语气与鄙俗的题材进行了有趣的结合:“在那块苦难的大陆上,自由仍然是一个幻影,那里的人对此已经熟视无睹了……但是就没发现他们所做的每一个鬼脸,所打出的每一种姿势和所说的每一句话,有一丁点的不自然和做作,而我们对此却早已是习以为常了。每一张烂脸上在一分钟里所表现出的尊严,足以令我们度过伟大的‘七年计划’的时期。”叶罗费耶夫文本的狂欢化情绪还表现在因矛盾和解而产生的诗意上:“我的心灵,像特洛伊木马的肚子一样,大肚能容。”赞美和亵渎体现在“我的人民眼中”的赞美诗中,或在“普遍怯懦”作为“最完美的谓词”的梦想中。小说粗鄙化的精髓,在于主人公韦涅奇卡具有能直接同上帝、天使、撒旦对话的能力,但他却在烂醉如泥中邀约上帝同欢共饮,语气中充满了轻浮与不屑;他与列车乘客聊天时总是将《圣经》与市井街头的污言秽语和荤段子杂糅在一起;他用手指在起雾的玻璃上涂抹的脏话,透过单词的缝隙,居然看到了具有宗教内涵的铭文。主人公如此种种僭越和亵渎的行为,让宗教的神圣和崇高荡然无存。

(《圣经》,图片源自Yandex)

叶罗费耶夫的语言游戏,还体现在他有意将自己与读者始终置于一个平等的对话语境中。有研究者认为,叶罗费耶夫“小说由此所呈现出的坦荡开放性彻底破解了所指与能指之间的固化模式……具有多层意义的叙述话语极大地拓展了小说阐释的多样性,文学批评家们以其众声喧哗证明了这一点。”大量引文、典故的交织,使阅读行为成为一种与读者的对话。小说中所有的意义都是摇晃的、变化的、相互过渡的、无底的。一旦戳破其中一个点,话语浓缩成的“意义球”便会散开。如学者夏忠宪所说:“在狂欢节上人们摆脱隔阂,自由交往,仿佛为了新型的、纯洁的人类关系而复生,乌托邦的理想与现实在狂欢节的世界感受中融为一体。”主人公毫无功利地说逗,目的只是要有人捧场,而这个捧场的人就是读者。作品的主角也恰好是他的读者,同时也是韦涅奇卡和他在小说中激情创作的长诗的缪斯。胡说八道的缪斯读者是一个矛盾的人物,是一个拥有“隐秘的曲线”,白色肚腹“迷人得如鸽子般的羽翼”和“云一样眼睛的娼妓”,她使韦涅奇卡复活又给予他启蒙,但最后这个红头发的魔鬼缪斯却变成了韦涅奇卡的毁灭者。

四、狂欢化手段:互文镜像增加意义内涵

“互文”是狂欢化的重要手段,借助这一手段,文本的意义内涵获得了广阔的繁衍和增殖。有学者认为互文性是小说《从莫斯科到佩图什基》中的一大特点,“其意义场的生成源于作品中运用的大量引文所带来的意义互涉”。在这部小说中,人们可以找到大量的传统文化准则:除已经提到的文学之旅的准则,还有愚蠢的准则、忏悔的准则、模仿的准则,所有这些都可以组合成一个诗意的整体。俄罗斯文学之旅的实际代码是由作者——文本的创造者和组织者,以及读者——被卷入跨越文化空间和文学领域进行实地旅行的人所共同描绘出来的。作为新现实、新文本或由新组合形成的“旧”文本的造物主,叶罗费耶夫对过去进行了去神话化,“去神话化,是对文本的转变,表明回归原始状态”,而过去的历史仍然是新的,而且还没有被认为是既定的。

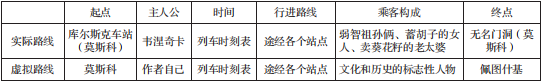

在作者的匠心独运下,主人公韦涅奇卡的实际旅行路线与作者虚拟的形而上路线构成了强烈的互文关系。这两条路线相互交织、彼此渗透,成为小说文本互文性中不可忽视的一环。为方便阐述,我们用以下图示来展示主人公的两条路线:

在韦涅奇卡的这趟电气火车之旅中,实际路线是固定的,但经由作者创造的虚拟路线是摇摆不定的,韦涅奇卡最后又返回到了出发时的莫斯科,进行了一场“闭环”路线的旅行。路线的设计看似漫不经心,语义令人费解,但这正是作者的高明之处。语义路线的塑造与实际路线不同,它的起点和终点无法确定,更倾向于“自由的话语”,它只是被使用中的文化领域所概括、划定。意义游戏的条款是作者对读者的设定,新的语境意义和文化上固定意义的碰撞冲突产生的语义转变纠缠在一起,并赋予其一连串的“语义效应”。“四周已经黑下来了,但佩图什基究竟在哪儿呢?”整趟旅行里,话语、观点在碰撞和交锋,如同目的地和行进路线的虚妄性,终极意义也在列车和思潮的双重飞驰中悬而未解。小说意义的外延和阐释也在意指符号难解难分、盘根错节的互文过程中恒新恒异,并且漫无边际地延伸下去。

对经典话语的互文不仅包含着对俄罗斯文学传统的质疑与重构,而且还在创造性的新文本中包含着对当代人生存困境的隐喻。狂欢式的互文排斥虚妄的赞美,保尔·柯察金的名言也被这样解构了:“人的生命只有一次,他的一生应当这样度过,那就是不要在配方上犯错误。”尼古拉·奥斯特洛夫斯基的过时修辞经历了再一次衰落:“世上什么东西最美好?——为人类的解放而斗争。而比这更美好的是(请记录):日古利啤酒100克、‘萨多克’洗头水30克、祛头皮屑喷雾剂70克、杀虫剂20克,把这种混合液用上等雪茄烟叶泡上一星期,然后上餐桌:日古利啤酒100克、‘萨多克’洗头水30克、祛头皮屑喷雾剂70克、杀虫剂20克、发胶15克、刹车油30克、滴滴涕杀虫剂30克,所有这些放在烟草中浸泡一周再端上餐桌。”革命箴言被现实生活的实用原则彻底解构,在主人公心中解放全人类的药方并不比酒的作用更大。为了不虚度人生,韦涅奇卡给出了命名为“母狗之酒”的鸡尾酒配方,这体现了语义衰退的嬉戏精神已肆无忌惮地击败了僵化的道德。

(亚力山大·勃洛克与《夜莺花园》,图片源自Yandex)

此外,饮酒和性的狂欢化母题则在对经典作家和著作的解构中表现得尤为明显。亚力山大·勃洛克的长诗《夜莺花园》这本“非常适时的书”成了指导工人们放浪形骸的教科书。它的读者们对这首长诗的核心——有关“香鬓酥肩,霞光迷雾以及烟云缭绕中的玫瑰色塔楼”的浪漫情调视若无睹,却只关注抒情主人公酗酒、嫖娼、旷工的淫乱生活,甚至仿效长诗的抒情主人公喝起了“清新”牌,导致商店中售卖的该种酒一度脱销。普希金的诗情也成了一些人对异性的精神、肉体施虐的“文明手段”。一个留小胡子、戴着褐色贝雷帽的女子惨遭团组织特派员的羞辱和折磨,不仅门牙被打落了四颗,而且耳朵上方还留下了伤疤。事情的起因是团干部靠朗诵普希金的诗歌引诱了她后又将她抛弃。俄罗斯文学传统的神圣事物全假以酒精之名,遭到了世俗化的降格和贬黜。

韦涅奇卡梦寐以求的狂欢式革命也削减了布尔什维克革命的神话和浪漫。他对布尔什维克、普列汉诺夫的语录进行风格化汇编,对革命战略进行讽刺与挖苦:“这么说,你认为时机已经成熟了?”“谁知道呢!我有东西喝时就觉着是成熟了;可一冷静下来,我就想,不,还没成熟,现在拿起武器还太早。”大会、辩论和法令都以同样的方式被狂欢化,“胜利者大会”就是这样一个显著的例子。在会议中,所有的发言者都带有“醉翁之意”,“全都醉得一塌糊涂”,俗语“醉得一塌糊涂”的使用保留了对文化和历史性人物的“非官方处理”的印象,而对各种传奇人物的随意摆布则降低了他们的意义。此外,叶罗费耶夫解构了从康德、屠格涅夫、别林斯基、西蒙·波伏娃、音乐家莫杰斯特·穆索尔斯基和里姆斯基·柯萨科夫等人类文化精英到斯大林、赫鲁晓夫、戴高乐、蓬皮杜等人类政治精英。小说嘲弄的与其说是人类优秀文化的创造者,不如说是某种思想体系的创造者,是一种永远也无法摆脱的权威思维方式的精神羁绊。

结 语

《从莫斯科到佩图什基》从日常生活的细部出发,以感性的灵敏和理性的睿智呈现出隐蔽的社会真相和大众微妙的情绪选择,进而打破了被以往审美定势所遮蔽的言说秩序。支离破碎的生活细节,奇形怪状的人物,荒诞离奇的语言,都被巧妙地编织在小说中,由此形成了一个强大的狂欢场域。叶罗费耶夫力求在多文化汇集而成的话语表达上描述自身的理想和想象,其内在的强烈愿望是借文化狂欢的游戏和荒诞来反抗权威和经典,破除魔咒,颠倒秩序,以一种极端自戕式的行为来表达自身诉求,以此期待个体文化记忆的苏醒与回归,荡涤民众心头对未来的苦闷与忧郁。

(原文载《外国文学动态研究》2022年第6期,“动态研究”专栏,责任编辑苏玲,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:文 安

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅