新作评论 | 形象、结构和仪式:《沉没的方舟》中的神话原型书写

赵婷廷 博士,中国石油大学(华东)外国语学院副教授,主要研究领域为俄罗斯当代小说和俄罗斯民间文艺学。近期发表的论文有《俄罗斯历史学派史诗研究述评》(载《民族文学研究》2022年第2期)等。本文系国家社会科学青年基金项目“20世纪俄罗斯史诗学学术史研究”(19CWW008)的阶段性研究成果。

作为第一届“反布克”文学奖的得主,瓦尔拉莫夫(А.Н. Варламов,1963-)初登文坛便引起国内外文学评论界的关注,这位“跨派作家”与帕夫洛夫(О.О. Павлов)一道被称为“俄罗斯文学天空两颗耀眼的新星”。瓦尔拉莫夫的小说《沉没的方舟》(Затонувший ковчег)于1997年发表在《十月》(Октябрь)杂志第3期,2003年被译介到国内,是展现20世纪90年代俄罗斯生活的三部曲之一,被评论界称为瓦尔拉莫夫小说创作的巅峰之作。

(《沉没的方舟》和瓦尔拉莫夫,图片源自Yandex)

20世纪90年代以降,国内外对《沉没的方舟》的研究局限于其作品的宗教意识和社会意义,关注小说中的末世论、宗派主义、信仰问题、宗教符号等。在俄罗斯当代文坛上,瓦尔拉莫夫表现出“非常罕见的‘无原则性’”,他不加入任何作家派系,但“自由派”和“传统派”的评论家均高度评价其创作。这一方面与瓦尔拉莫夫想“做一个不从属于任何派系的自由人”的创作立场有关,另一方面也与瓦尔拉莫夫作品诉诸于原始本源文化有关,瓦尔拉莫夫作品中潜隐的神话原型,在一定程度上使这位作家“超脱于文学派别争论之上”,并赋予其作品超越个体、民族和时代的文化意义。《沉没的方舟》中的形象、主题、结构等叙事元素浸润在斯拉夫民间文化之中,借助神话原型批评可将《沉没的方舟》置于更为宏大和原始的文化背景下,打破将其视作宗教小说的固化标签,探讨小说中使用的神话原型及其现实置换。

原型(archetype,архетип)一词源自希腊文中的“archetypos”,“arche”意为“原始的”,指向事物的“始”与“源”,“typos”意为“形式”,指向事物的外在式样和模型。荣格将神话学研究中的“母题”、列维-布留尔所说的“集体表象”、胡伯特和毛斯所言的“想象的范畴”等均归入原型,并将这一概念引入心理学研究,指“心理中明确形式的存在”。弗莱将原型这一概念引入文学研究,指“一种典型的或反复出现的形象”。原型的本质是一种原始的存在,或是形象,或是母题,或是情节,或是结构。本文将文学作品对神话、民间传说和民间故事的借用称为神话原型,主要包括神话形象原型、神话结构原型和神话仪式原型三种类型。《沉没的方舟》中的神话形象原型集中在对“寻真者”形象的借用,神话结构原型主要体现为对屠龙者故事(AT300)的戏仿,神话仪式原型主要表现为与原始成年礼的暗合。借助三类神话原型,可考察这位“讲故事能手”在《沉没的方舟》中精湛的文学叙事。

一、 公正与信仰:俄罗斯大地上的寻真者

俄罗斯人民一直在寻找地上的公义之邦(праведная земля),追求的一个重要目标是在世界终结前实现“正义、众人平等和无上幸福”。理想的公义之邦是斯拉夫民间文学中理想王国的一个化身,对公义之邦的探寻是斯拉夫民间故事中的常见母题之一,《沉没的方舟》中的主人公伊里亚·彼得罗维奇(Илья Петрович)是新时代的“寻真者”。“寻真者”在俄语中被称为“寻找真理的人”(правдоискатель),指“致力于获取真理和公正的人,寻找真的人”。民间文化中的“寻真者”寻找的真理(правда)是“公正”(справедливость)和“真”(истина)的统一体。

从词源学的角度来看,这两个词语的内在旨向不同。“правда(真理)”一词的词根为“прав-”,从其同根词“правый”(正确的、正义的)、“правильный”(正确的)、“праведный”(公正的、正直的)等来看,“真理”(правда)带有明显的主观评断。而“истина(真)”的词根为“ист-”,指“这个”,其同根词有“истый”(真正的、名副其实的),它的古语形式为“естина”,指不会消失、不会变化的事物,意在强调此词的客观性。因此,俄罗斯语文学家达里(В.И. Даль)在其辞典中解释道:“真源自大地,是人理智的财富,而真理源自天上,是恩赐。真属于智慧和理智,而善良或者幸福属于爱、性情和意志。”即真是客观的、理性的,而真理是非理性化的,异于抽象和理论层面的真。俄罗斯神话学派创始人布斯拉耶夫同样明确了真理与真的区别,指出真指的为“是”,是一个科学概念,而真理是一个道德概念。在俄罗斯民间文化中,“真理”需要追求和探求,而客观意义上的“真”只需要认知,也即说“真理”需要由心而发的感悟,而“真”只需理性化的发现与开掘。正是基于“真理”对于俄罗斯人民无可比拟的重要性,当代语文学博士科列索夫(В.В.Колесов)才将真理视为俄罗斯社会的基础。

(科列索夫,图片源自Yandex)

“理智不能理解俄罗斯”,对于善于感性思维的俄罗斯大众而言,“真理”比“真”重要,“真理高于涅克拉索夫,高于普希金,高于人民,高于俄国,高于所有的一切”。“从认识论的维度看,真理是理论(科学)上的真;从社会政治的角度看,真理是社会的公平正义;从道德伦理的视角看,真理是真正的人文主义道德”,俄罗斯民间文化中的“真理”是最高伦理上的“善”与最高理性上的“真”的统一,这正是《沉没的方舟》中主人公伊里亚·彼得罗维奇孜孜以求的理想。

一方面,伊里亚·彼得罗维奇追求公平与正义,“这里所有的人都是平等的,是一家人”,这是“寻真者”所寻真理的第一个维度。伊里亚·彼得罗维奇一直在追求真理的道路上,他的行为诡异,有着异于常人的智慧,能够深刻体会社会中的不公,将自己的美好理想寄托于想象中的“彼岸世界”,觅寻尘世间的“公义之邦”。刚到布哈拉村(Бухара)时,伊里亚是一位唯理主义者,相信科学和进步,面对布哈拉村中对宗教心存偏执的人们,他想“向固执的人们证明没有上帝,更没有他们相信的那个上帝”,并试图“战胜愚昧的旧教徒”。这位主人公希望能够借助改革净化被官僚主义扭曲的国家,实现全人类的平等和兄弟般的友爱。但残酷的现实慢慢击垮了他在科学和理性基础上对真理的追求,他开始追求信仰。伊里亚逐渐认为,在这个虚伪的世界中只有原始森林深处的布哈拉村是纯洁的,原因在于:“几个世纪过去了,布哈拉没有丝毫改变。这个永恒的村落巍然屹立着,那里没有盗窃杀人,没有贫富分化。”伊里亚心中的理想社会俨然一幅公平与正义主导下的世界大同景象。

另一方面,伊里亚·彼得罗维奇追求信仰,这是“寻真者”所寻真理的第二个维度。“四十二镇”的居民笃信圣骨周围发生的奇迹后,镇上的居民过上了“另外一种生活”,“不再有人喝酒,街上、小店铺里没有人骂人,醉汉也不打架,不胡闹”,但是借助科学揭秘所谓的奇迹后,小镇又沉浸在平素的“酗酒、放荡、电视、扑克牌与赌博、谣言、偏见”之中,这极大震惊了伊里亚,他不再认为“人类的理智无所不能”。“真理探求者”在追求公正世界的同时,还在觅求信仰。信仰也是“探求真理”道路上不可或缺的一环,信仰与公正一起构成了所求真理的两个重要内容。伊里亚不断寻找能够支撑其精神世界的信仰,“真”(истина)是这位精神孤儿信仰的客体。伊里亚有一个伟大的构想:“我们应使进步与信仰、知识与道德和解,改正人类在文明时代所犯的错误。这一点是新文明的起点。”伊里亚所倡导的新文明是基于信仰和科学在尘世所营建的公义社会。伊里亚不仅给自己的十二个孩子传授知识,“给他们讲世界、历史、上帝、星星与遥远的大陆,绘制地图,读诗”,而且还教育他们要相互友爱,“无论他们多么艰难,他们都应该团结在一起,应该战胜这个世界、拯救它”。伊里亚·彼得罗维奇的精神蜕变之旅在一定程度上体现出公正与信仰二者之间的矛盾,他试图寻找到真正的信仰,依托信仰在尘世营建地上天堂,但这一美好的构想在现实中变成对苦难的坚韧顺从和对彼岸终极的无限追求。

俄罗斯的哲学思想从来不是纯粹理性的,并非单纯的对世界的认知,而是强调应“把理性与信仰、理性与自然、理念与经验、知识与生命融合起来”。“该怎样生活,大家怎样才能好好生活,并将其告知他人”,这是瓦尔拉莫夫基于“寻真者”原型构筑伊里亚·彼得罗维奇这一人物形象的重要出发点。小说中伊里亚·彼得罗维奇试图将人的非理性情感与理性追求融合为一体,在人间建立理想的神权政治社会。主人公身上理性与信仰的二元对立是两种真理之间的对抗,是灵与肉的对峙,体现出真理中正义与信仰的断裂,二者的矛盾证实一点——“没有与高尚道德感情相融合的真不可能是公正的”,这是这部小说重要的叙事张力。借助“寻真者”原型,瓦尔拉莫夫将这部小说置于探求真理这一永恒的主题之下,并凸显了探求真理进程中人自身存在的价值。

二、原型与常量:俄罗斯大地上的屠龙者

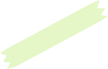

在阿尔奈-汤普森编撰的《民间故事索引》(The Types of the Folklore: A Classification and Bibliography)对民间故事的类型进行了详细划分,其中第300个故事类型为屠龙者的故事,这一类故事在西欧分布广泛,欧洲此类的民间故事有一千二百多则。在斯拉夫神话和民间故事中记载有大量与恶龙搏斗的故事,其中佩伦(Перун)与维列斯(Велес)的争斗在斯拉夫神话中处于核心地位,从事复原斯拉夫神话的伊万诺夫(Вяч. Вс. Иванов)和托巴罗夫(В.Н.Топоров)两位科学院院士将佩伦和维列斯之间的对立称为斯拉夫民族的“基础神话”。从瓦尔拉莫夫对《沉没的方舟》中人物形象的定位来看,作品中的伊里亚·彼得罗维奇和“救主”柳波是对屠龙故事中屠龙者和恶龙的现实置换。

(佩伦和维列斯,图片源自Yandex)

在《沉没的方舟》中,从主人公伊里亚·彼得罗维奇这一名字本身和故事发生的时间背景来看,校长伊里亚是对雷神佩伦这一形象的现实置换。首先,这一主人公沿用了雷神佩伦基督教化的名字——伊里亚。佩伦是斯拉夫神话中的主神,公元988年基督教被定为俄罗斯国教之后,雷神佩伦的诸多功能便被转移到先知伊里亚身上。在小说中,“现实版本”的雷神是一位从莫斯科来的教师,一如神话故事中正义捍卫者的角色,在偏僻的乡村伊里亚俨然是一位拯救者。其次,《沉没的方舟》中的重要情节发生在伊里亚预言节(即雷神节)当日的大雨中。佩伦节当日有这样的禁忌:不准人们到田间劳作。小说中伊里亚预言节当日居民们均待在家中,只有舒拉(Шура)一早打发自己的女儿玛莎(Маша)离家。外出采集悬钩子果的玛莎在松树下遭到雷击,后被校长伊里亚·彼得罗维奇救起。这一故事情节本身是对伊里亚节当日禁忌的借用和解构,并将作品置于神话的大背景之下。

如果将校长伊里亚看作圣洁的屠龙者,那么掌控“最后约言”教派(Церковь Последнего Завета)的邪恶“救主”柳波(Люппо)便是恶龙。柳波的“最后约言”教派位于列宁格勒的格里鲍耶陀夫运河旁边的一栋楼内,运河这一地理位置的设定赋予这一聚集点阴森恐怖的气息。在斯拉夫民间文化中水域是此岸世界与彼岸世界的一个“临界点”,是“死者鬼魂和不洁力量的聚居地”。格里鲍耶陀夫运河旁边的这座房子俨然是一座“鬼屋”。生活在这座“鬼屋”中的信徒身上缺少活人的表征,如罗果夫教授(Профессор Рогов)见到入会的儿子后,“望了望儿子的眼睛,那里面空无一物,好像望着死人的眼睛。没有恐惧、没有惊讶、没有高兴,老人在儿子脸上看到的,除了空虚,没有其他”。柳波作为这座“鬼屋”的统治者,身上有一个典型的魔鬼标记:凸出的眼睛。

柳波的每次出场均伴随着对他的外貌描写,其中凸出的眼睛是他最为突出的外貌特征。作品中对柳波眼睛的描写共计九次,其中六次突出了他眼睛的特别之处,例如“而与这幼稚的外表不协调的是不同寻常的金鱼眼,阴暗而逼人的目光”。斯拉夫民间文化中“异界”的“居民”身上都有异于常人的外貌特征,这些夸大的外貌特征是“异域”或“冥界”的印记,透露出魔鬼的气息,此类艺术手法常见于文学作品。

屠龙者故事中最主要的情节为屠龙者与恶龙的斗争,斯拉夫神话传说和民间故事中有诸多此类故事。在这类故事中,屠龙者可能是佩伦、雷神、伊里亚或上帝,其敌对者可能是维列斯、蛇、魔鬼、多头龙等,而他们争夺的对象是牲畜、宝藏或者公主。很明显,上帝、伊里亚、魔鬼和蛇的形象是在基督教传入后进入民间故事的,是斯拉夫民间故事与基督教融合的产物。这些故事的原型源自斯拉夫神话中佩伦与维列斯的争斗。在《沉没的方舟》中,屠龙者伊里亚和恶龙“救主”柳波争夺的对象主要有两个:旧礼仪派教徒的隐修地布哈拉和圣女玛莎。首先,伊里亚把布哈拉看作坚定纯洁信仰的象征,是他心目中的理想社会。由于“救主”柳波的祖先“白鸽子”未能说服布哈拉顺从他们的信仰,他企图将布哈拉发展为“最后约言”教派的“阵地”。其次,《沉没的方舟》中的女主人公玛莎是圣洁的贞女,伊里亚怕这个罪恶的社会中无人懂得玛莎的价值,一直渴求护玛莎周全。敌对者柳波将自己视作“被阉割的基督”,而将玛莎视作“圣母”。异于传统的屠龙者故事,小说中的伊里亚在与柳波的激战中并未获得完全的胜利。二人的心愿均未达成,柳波在布哈拉的大火中身亡,伊里亚被“最后约言”的信徒扔进陷阱后不幸离世。

弗莱在用类型学分析屠龙者故事时指出,“英雄是春天的再生力量,而海怪和老国王则是冬日冷漠和老迈衰朽的力量”,并认为龙象征着死亡,而战胜龙意味着新生。在这里弗莱已经坦言了屠龙故事中白与黑、善与恶、生与死的二元对立。伊里亚和柳波之间的交锋仍保留了善与恶的对立。然而,从对佩伦和维列斯相斗这一“基础神话”的现实置换来看,民间故事中至善至美的佩伦在瓦尔拉莫夫的笔下已开始沾染尘世的欲念,而至恶的恶龙身上虽仍带有不可擦拭的罪恶,却偶现人性之光。尽管作恶多端,“救主”柳波所收容的是被上帝“遗弃”之人。与魔鬼柳波这一极富鲜活生命力的恶龙形象相比,伊里亚这一屠龙者的形象在作品中是相对弱化的。神话中那个威力无穷的战神被替换为一个在残酷社会面前鲜有作为的知识分子。柳波利用信仰操控他人,为自己攫取权力,是陀思妥耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》中主张用自由换取面包的宗教大法官在新时代的化身。

可以说,屠龙者故事中程式化的二元对立模式作为“创造力想象的基石”,成为《沉没的方舟》的重要叙事原型。瓦尔拉莫夫的《沉没的方舟》保留了“基础神话”这一结构中的常量,却以更为抽象和复杂的方式加以呈现,其中魔鬼柳波形象的“上升”在很大程度上与斯拉夫民间文化中关于魔鬼的双重观念有关。在《沉没的方舟》中屠龙者这一“基础神话”褪去神话色彩的外衣,作为结构常量赋予这部作品超越时空的意义。

三、临界与新生:俄罗斯大地上的受礼者

“通过仪礼”(rite de passage)是由德裔法国民俗学家根纳普提出的重要概念,指“从一种状态过渡到另一状态,从一个宇宙世界或社会阶层过渡到另一个宇宙世界或社会阶层”。诞生礼、成年礼、结婚礼和丧礼是人生的四大通过仪礼。《沉没的方舟》中人物的成长轨迹是对成年礼的隐性建构。社会文化有一张“普罗克拉斯底之床”,以自己的方式“修整”社会成员,以使其符合自己的文化潜规则。在经历仪式化的新生后,以新的社会身份生活在族群中的“新入会者”获得旧身份无法触及的“特权”。

(根纳普,图片源自Yandex)

《沉没的方舟》中女主人公玛莎的个人成长之旅极具成年礼隐喻。成年礼中受礼人需经历三个阶段:与原初世界的暂时分离、分离后的过渡时期和获得新生后的回归,这是一种象征性的历时行为模式。在这部小说中,母亲派十四岁的玛莎在伊里亚预言节这天出门采悬钩子果,这一情节的设定具有很强的象征意蕴,与成年礼是相吻合的。“十四岁”的年龄设定将女主人公置于即将成人的阈限期,同时玛莎的外出是地理空间的转换,标志着她仪式化的“离家”。“离家”是所有“通过仪式”得以进行的必要条件。就时间节点来看,成年仪礼通常在少年性成熟之际举行,通常在八到十五岁,这一时间节点在民间故事中被固定在主人公离家之时。成年礼中受礼者通常离开家庭来到一个神秘处所,在民间故事中主人公离开父母的怀抱来到森林深处、山洞或者地下。小说中玛莎离家后来到了原始森林,在一棵松树底下遭到雷击,并幸运地活了下来,但被路人问及遭雷击的感受时,“玛莎有些惭愧地说她什么都不记得了”。遭雷击后暂时失忆,并活了下来,这将女主人公置于“暂死”的过渡阶段。在少年离家后举行的成年仪式中,一项重要的内容便是“假装杀死已到青春期的孩子又使他复活”。仪式中的死亡是一种使受礼人处于濒死状态的暂死,在成年仪礼中这种暂死是通过肉体性创伤或象征性的肉体创伤完成的。在小说中,仪式化的暂死通过主人公失忆、昏迷或疾病前后的状态被呈现出来。在经历过“暂死”的阶段后,玛莎回到原初社会,被周遭的人们尊为“圣女”,这是玛莎获得的新的社会化身份,是仪式化的“新生”。

成年礼标志着受礼人从一个“不完全之人”蜕变为“完全的人”,从“自然生命状态”过渡到“社会生命状态”。获得文化性新生后,受礼人获得了“接近这个部落的各种精神价值物”的权利,在世俗意义上受礼人获得结婚的权利。如果以婚姻为尺度考察《沉没的方舟》中处于成长阈限期内的主人公,可发现一个有趣的现象:男性主人公们未能走进婚姻,却对孩子有着极度的渴望。在《沉没的方舟》中受礼人徘徊在婚姻这一“门槛”的外围。从社会文化属性层面而言,《沉没的方舟》中四十多岁的科尔达耶夫(Колдаев)和三十多岁的伊里亚均是“永远的少年”,“没有行过成年礼的人,不管他是什么年龄,永远归入孩子之列”。

科尔达耶夫是一位墓碑雕刻师,一位不成功的艺术家。在遇到圣女玛莎后,他的生活开始发生变化,“以前奢华的生活引起雕塑家的鄙夷,科尔达耶夫同样鄙夷的还有自己因放纵无度而垮掉的身体”。在寻找精神救赎的道路上,这位彻底走向基督教救赎之路的雕塑家认为,各种政治、群众集会均是胡扯,唯一不“胡扯”的是“结婚,生几个孩子”。劝诫伊里亚·彼得罗维奇生孩子未果后,科尔达耶夫说道:“实际上,你与那些不幸的人一样,是个废人。健康的男人应该有孩子。”显然,科尔达耶夫所谓的“废人”和伊里亚的不健康均不是指生理之维,而意在心理之维。在伊里亚看来:“我自己还没活明白呢,为什么要让孩子糊涂。”在未获得社会化的新生前,受礼人的子嗣是不被部族认可的,“既然这些孩子的父亲在生他们的时候不是部族的一个‘完全的’成员,所以他们即使长大成人也永远不能成为它的‘完全的’成员”。

小说中另一极具成年礼意义的情节是伊里亚被关进了地窖,在黑暗中度过了几周。地窖中的恶劣环境让伊里亚处于精神恍惚的临界状态,“他睡着了,梦中见到了雕塑家与院士,当醒过来后看到潮湿的坑时,他没明白过来,什么是清醒、什么是梦境”。在成年仪礼中,受礼人顺从地接受各种“酷刑”,其目的在于进入一种易感的状态,以便与部落图腾或者祖先实现互渗,与它们融为一体,建立神秘的联系。《圣经》将人比作器皿,“意指生命原本由神抟造,自我只有被倾倒以至空无,神的气息才得以进入以至满溢,隐含着灵魂与神的互渗”。处于极度易感状态的伊里亚恰如被倾空的器皿,在此时他与神灵实现互渗,圆满地实现了自己的第二次诞生,“就是在这里,在这臭坑里,被自己的臭粪熏着,伊里亚·彼得罗维奇也爱上了生活……想起整个世界……伊里亚·彼得罗维奇都充满了爱”。

(《圣经》,图片源自Yandex)

原始社会中成年仪礼中的新生主要实现了三项功能:与部落神灵实现互渗后获得走进部族神圣生活的“入场券”;获取世俗化成年生活的权利;确立合乎部落准则的个体与群体关系。民间故事中的新生主要体现为获得世俗生活的圆满,其标志为举办“世界性的婚礼”和成为新的国王,同时主人公的生活已由传统的家庭生活走向更为广阔的社会生活。在《沉没的方舟》中,新生主要体现为主人公个性上的转变,尤其体现为对上帝的皈依,因为“态度的任何实质性改变,预示着一个心灵的更新”,心灵的更新是人格转换的开始。在从囚坑中走出后,伊里亚这位曾经的唯理主义者已然完成宗教的皈依之路。在布哈拉村毁于大火后,他成了一个“长发的青筋暴露的老头”,这位离群索居的怪老头俨然一副圣愚的模样。在小说的最后,这位圣愚式的老头将自己的十二个孩子送出布哈拉,教会他们相互友爱,一同拯救世界。这十二个孩子如同基督的十二位使徒,将爱散播到人间,这些“生来就自由的”、无所畏惧的孩子是新生的希望。

作为从少年转变为成年的社会化仪式,成年礼已成为从天真到成熟、从低俗到崇高、由暂死到新生的象征体系。《沉没的方舟》并非建构在完整的成年仪式基础之上,但成年礼所带来的社会身份的转变构成了一个经久不衰的原型结构,瓦尔拉莫夫借助这一种稳固的叙事模式,将广阔的社会历史巨变楔入个人命运,特别是处于人生转折阶段主人公的成长历程,将历史时间融入个体的成长体验。成年礼中的受礼人和民间故事中的主人公大都是驯顺的社会成员,是社会文化的同心者。而瓦尔拉莫夫这部小说则“更多地表现社会文化的离心者,以此揭示文化施予成长者的危机与痛苦”,这也是这部小说的重要叙事张力。

瓦尔拉莫夫是“俄罗斯精神文学传统的继承者和发扬者”,源自民间文学的原型是《沉没的方舟》的有机组成部分。“寻真者”原型的使用赋予瓦尔拉莫夫笔下的主人公超越个体的意义,体现出俄罗斯民族感性思维中“法”与“恩惠”、冷与暖、理智与情感、惩罚与宽容的对立。神话结构是神话中的常量,瓦尔拉莫夫将二元对立结构内化为作品中的内在叙事线索,这无形中使得作品中善与恶对立的母题带有了超越时代的意义。成年礼旨在确认受礼者的社会性身份,使其获得文化性的新生,然而受制于不断变迁的时代环境,《沉没的方舟》中的主人公未能过渡到“社会生命状态”。瓦尔拉莫夫借助神话原型将这部小说的叙事结构置于更为广阔、更为原始、更为普遍的社会文化大背景下。借助神话原型批评,我们可以发现小说中立足于民族传统文化但又超越民族和超越时代的主题及其对永恒问题的探讨,并进一步解读这部作品的“多棱性”。

(原文载《外国文学动态研究》2023年第1期,“新作评论”专栏,责任编辑苏玲,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:艾 萌 校对:袁瓦夏

排版:培 育 终审:文 安

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅