马克思主义文艺观 | 印地语进步主义小说中的种姓批判——文学生产与马克思主义印度化

任筱可 博士,北京外国语大学亚洲学院讲师,主要研究领域为印度印地语文学。近期出版的译著有加西纳特·辛格《被抵押的罗库——加西纳特·辛格作品选》(中国大百科全书出版社,2022年)。本文为国家社会科学基金重大项目“新世纪东方区域文学年谱整理与研究(2000—2020)”(17ZDA280)的阶段性研究成果。

内容提要 印度左翼文学重要组成部分、印地语进步主义文学继承了现代印地语现实主义文学对种姓问题的关注,通过作为审美意识形态载体的文学策略生产出了一种融合阶级和文化身份视角的种姓批判,体现了马克思主义与印度本土现实在文学创作中的有机结合。它对日后同样强调平等和抗争的达利特文学产生了重要的启发作用。

关键词 种姓 阶级 印地语进步主义小说 马克思主义印度化 文学意识形态

在2019年的印度大选中,以马克思主义为旗帜、宣称代表无产阶级和所有受压迫者利益的最大左翼政党印度共产党(马克思主义)(Communist Party of India, Marxist)仅赢得545席中的3席,不仅远少于独得303席的印度教右翼政党印度人民党(Bharatiya Janata Party),甚至不敌达利特政治家马亚瓦蒂(Mayawati)领导的地方性种姓政党大众社会党(Bahujan Samaj Party)所赢得的10席。印度共产党从印度独立之初的全国第二大党沦落为选民支持率微不足道的小党派,与印共领导层未能在本土实践中发展马克思主义直接相关。

出身原“贱民”种姓的达利特批评家沙兰库马尔·林巴雷曾在比较苏联、中国、西方和印度马克思主义者的贡献时评论道:“印度马克思主义者似乎并没有在印度教社会体系中检验马克思主义,也就不曾为马克思主义的发展作出任何贡献。[印度]马克思主义者不曾真正关注不可接触制问题。若他们这么做了,便有可能创造性地发展马克思主义,使其适应印度的环境。”林巴雷的批评其实更适用于印度共产党的领导层,种姓议题确实在印共党组织内部长期“缺席”,但这不代表印度马克思主义对种姓议题“失语”。近年来出现的口述史和文化研究越来越多地呈现出印度马克思主义者思想和实践的多样性。例如阿尼娅·伦巴便在主要以英语撰写的印度共产党官方文件外,大量参考以马拉提语和印地语写成的回忆录和小说,并结合访谈考察了印度女性共产党人与其他激进革命女性如何实践政党政治、如何处理性别平等与其他政治目标之间的矛盾。

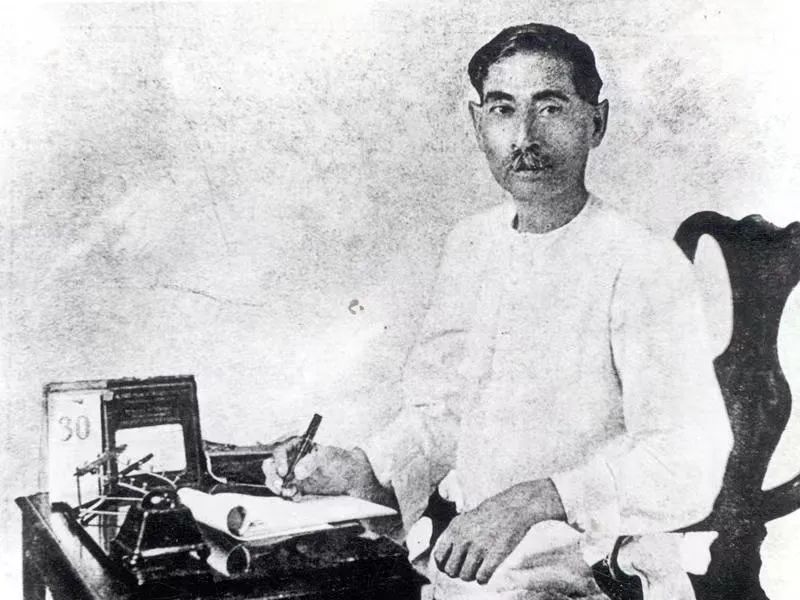

相比英语档案和正式文件,印地语左翼进步主义文学是理解和探讨印度马克思主义者如何看待种姓问题的重要一手材料。然而,此前的相关研究以全印进步作家协会的发展历史及其组织内部纷争为主,鲜有聚焦于文学文本的研究,原因在于全印进步作家协会成立之初的骨干成员以印度共产党人为主,加之20世纪40年代印共官方对作协的操控日益显著,印度进步主义文学被诟病为“党的宣传”的传声筒,而且,研究者默认伴随50年代全印进步作协活动陷入低谷,进步主义文学创作也已衰退。这类研究是从组织机构的发展史来论述文学发展,而事实上,就文学创作本身而言,独立后印地语进步主义文学不但没有衰退,反而更加蓬勃发展了,尤其是在长篇小说领域。另外,值得注意的是,印地语进步作家群体既包含印共党员作家,如本文中将论及的纳加尔琼(Nagarjun,1911—1998),也包含受马克思主义思想影响的非党员作家,如拉盖伊·拉克夫(Rangey Raghav,1923—1962)。他们的长篇小说创作为后世重新审视、评估广义的印度马克思主义者,以及他们关于种姓问题的思考提供了重要资源。

印地语进步主义文学对种姓的关注根植于以普列姆昌德(Premchand,1880—1936)为代表的本土现实主义文学传统。在此基础上,进步主义文学将长期被主流文化忽视的低种姓群体纳入小说叙事,从他们的视角观察世界,发出“自下而上”的声音。我们可以说进步主义文学吸收了马克思主义、安倍德卡尔主义(Ambedkarism),生产出了一种融合阶级和文化身份视角的种姓批判,它对日后同样强调平等和抗争的达利特文学产生了重要的启发作用。

一、阶级、种姓与马克思主义的印度本土化

英国殖民者于1857年镇压印度民族大起义之后开始介入并控制印度社会,方法之一便是使用通过种姓、部落民族志调查产生的殖民知识来充实和支撑殖民地国家的行政管理机器。在这一新的知识体系中,“种姓”(caste)与等级(estate)、种族(race)、民族(nation)、阶层/阶级(class)等社会范畴概念的边界日益清晰。印度内外的马克思主义理论家密切关注英国在印度的殖民统治和印度民族的解放事业,但对具体种姓议题关注并不多。而印共领导层担心种姓身份可能分裂无产阶级,故而自1925年12月成立之初便一直以阶级范畴掩盖种姓问题。可种姓歧视并不会因掩盖而自动消失,即使在印度共产党内部也一直存在高种姓干部长期占据领导岗位,低种姓干部不仅数量少而且晋升困难的情况,如1943年印共党代会的139名代表中只有3名“贱民”,这显然与印共宣称的致力于解放所有受压迫者的政治主张并不相符。

印度贱民解放运动领导人安倍德卡尔(B.R. Ambedkar,1891—1956)是比较研究“阶级”和“种姓”两个概念的先行者。出身所谓的“贱民”种姓马哈尔(Mahar)的安倍德卡尔自幼便饱受种姓歧视之苦,这种歧视直到他接受了西式高等教育、进入政治精英集团之后也依然存在。为此,安倍德卡尔自20世纪20年代起便投身贱民解放运动,在实践中不断完善对印度种姓以及种姓与阶级之关系问题的思考,并将马克思主义的“阶级冲突论”扩充为“阶级与种姓冲突并存论”。在现实生活中,种姓与阶级有重合之处。一个高种姓工人在印度社会受到资产阶级的阶级剥削;一个达利特资产阶级在印度社会受到高种姓资产阶级的种姓歧视;但一个达利特工人在印度社会则要同时受到阶级剥削和种姓歧视的双重压迫。因此,在印度文化语境下,安倍德卡尔主义将种姓视为与阶级同等重要的范畴,也就是说,经典马克思主义通常主张“阶级一元论”,安倍德卡尔主义在社会范畴的问题上主张“阶级、种姓二元论”。

(安倍德卡尔,图片源自Yandex)

在种姓形成的历史过程问题上持“冲突论”的安倍德卡尔与受“功能论”影响的社会学家和人类学家的观点更为接近。后者代表人物之一便是从英国学成归来的印度人类学家斯里尼瓦斯,他认为:“种姓在每个地方都是生来注定的内婚制群体,他们构成一个阶序,每个群体传统上与一两个职业行业相连。”也就是说,种姓具有经济分工属性,但经济不是唯一的决定性因素。

印度独立后,一部分印度马克思主义历史学家在阶级分析法的基础上发展出阶级如何在历史上塑造了种姓的观点,将已经无法回避的种姓问题纳入到阶级史观之中。例如,高善必(D.D. Kosambi)在其被视为印度马克思主义史学早期代表作的《印度古代文化与文明史纲》(The Culture and Civilization of Ancient India In Historical Outline)中便提出种姓制度中的等级差异“是以阶级为基础的”,“许多小地方的种姓往往取决于共同市场的规模,以及这些种姓在这个共同市场中的经济地位”。也就是说,种姓差异固然存在,但这归根结底是阶级问题。该书遵循历史唯物主义,在五种社会形态的理论框架内讨论印度古代史,认为处于种姓制度最底层的部落民便是原始社会的残余。这也就意味着部落民、贱民、低种姓等边缘群体遭受到的压迫和歧视本质上是各类前资本主义生产关系下的阶级冲突残存至今的表现形式。

(《印度古代文化与文明史纲》和高善必,图片源自Yandex)

高善必的分析框架成功地将种姓现象纳入到唯物史观之中,但同时也暗示着一种错误的可能性,即似乎随着前资本主义生产关系的消失,种姓制度也会自然消亡。可现实情况和日后的研究却均证明并非如此。1975年,旅居英国的巴基斯坦马克思主义学者哈姆扎·阿拉维(Hamza Alavi)指出,印度其实在殖民地时期就已经建立起了一种特殊的资本主义生产方式,即“殖民地生产方式”。尽管阿拉维和其他马克思主义学者一样不甚关注种姓问题,但既然殖民时代的印度没有消除种姓歧视,那么在没有彻底消除“殖民地生产方式”的印度,种姓也不会自动消亡。

二、现代印地语文学中的种姓书写起源

20世纪上半叶,印地语文学逐渐发展为民族主义思想温床、为马克思主义印度化提供了一个相对独立的发展空间。正是这个文学空间生产出了一种种姓批判。印地语进步主义文学思想主要有三个来源:印共官方的政治意识形态、全印进步作家协会的纲领和印地语现实主义文学遗产。前两者均未详细分析种姓问题,只有印地语现实主义文学比较明显地关心种姓问题。因此,印地语进步主义小说中的种姓意识并非源自印共官方或进步作协,而是根植于印地语文学创作传统。

被誉为“印地语小说之王”的普列姆昌德是较早关注种姓的现实主义文学家之一。作为北印度文学巨擘,他曾应邀于1936年4月担任全印进步作家协会第一次大会暨成立大会的主席。20世纪二三十年代,圣雄甘地号召印度人民回归农村社会,开展乡村建设运动;与此同时,北印度兴起“最初的印度人”(Adi Hindu)低种姓运动。这一历史背景,加上普列姆昌德在农村的成长经历,促使他开始在文学创作中关注乡村低种姓群体。

在普列姆昌德的小说中,种姓是文学人物的重要身份特征。普列姆昌德的种姓书写大致可分为三类:第一类将贱民刻画为坚守与践行非暴力精神的甘地式英雄,以长篇小说《舞台》(Raṅgabhūmi,又译《战场》,1925)为代表;第二类作品则塑造了“可怜又可恨”的贱民形象,如短篇小说《可番布》(Kafan,1936)中的吉苏和马托夫父子;第三类直面、批判种姓制度,例如短篇小说《地主的水井》(Ṭhākur kā Kuaṁ,1932)。

普列姆昌德将种姓、尤其是农村种姓问题带入印地语文学,并且塑造了一系列各具特色的贱民形象。然而,这些作品也存在局限。首先表现为小说情节和人物过于理想主义、脱离现实。如《舞台》把出身被视为贱民的查马尔(Chamar,传统以皮匠为业)种姓的盲人乞丐苏尔达斯塑造为一名集传统美德及甘地主义非暴力与牺牲精神于一身的英雄,他去世时,来自社会各阶层的成千上万男女老少为他送葬、塑像,他俨然成为“甘地民族主义的化身”。这样的完美形象展现出强烈的“理想现实主义”(ādarśonmukhī yathārthavād)的色彩。此外,苏尔达斯作为一名查马尔乞丐却拥有几十亩的土地,这与查马尔种姓几乎被剥夺拥有土地的权利的真实历史形成了鲜明的对比,和后世达利特文学对赤贫贱民的描写相比也大不相同。之所以出现这种偏差可能是因为出身高种姓的普列姆昌德在现实中与贱民生活相互隔离,无法真正地了解贱民的真实生存境况。

(甘地,图片源自Yandex)

普列姆昌德作品的局限还体现为以高种姓视角为主,带有一定的种姓歧视和居高临下的同情之感。《舞台》中,普列姆昌德反复在“苏尔达斯”的名字之后加上种姓名称“查马尔”,这种以种姓名称界定人物属性的做法通常被低种姓视为侮辱。类似地,《可番布》中父子的丑陋、懒惰、嗜酒如命后来也遭到印度达利特作家的批评,认为普列姆昌德丑化了达利特形象。这对看似麻木不仁的父子既可以解读为对社会不公的控诉,但也被达利特批评为婆罗门教话语对贱民一贯污名化的文学再现。

三、阶级视角:作为“农民”的低种姓

普列姆昌德种姓书写的局限成为随后崛起的印地语进步作家写作的突破口。印地语进步作家代表人物纳加尔琼便是一例。纳加尔琼曾积极组织、参与全印农民协会及其运动。在这期间,他目睹了农民的困境与抗争,自然也关注到了农村的种姓问题。在文学创作中,纳加尔琼试图真实地再现低种姓农民的悲惨遭遇与顽强抗争。其长篇小说《伯尔金马》(Balchanmā,1952)采用出身阿西尔种姓(Ahir)的无地雇农伯尔金马的第一人称视角,述说其政治意识觉醒与抗争的历程。这一叙事视角与普列姆昌德等老一代现实主义小说常用的居高临下的第三人称同情者视角差异显著,与几十年后达利特作家的自传体文学类型不谋而合。这种视角不仅在叙事层面实现了对低种姓民众个人经历与心理活动的真实讲述,而且彰显了马克思主义贴近底层人民的主张。

作为一部进步主义小说,《伯尔金马》对主人公伯尔金马的日常劳动进行了浪漫主义刻画:“说老实话,我一直渴望在地里干活。当腰间别着毛巾或仅穿一条围裤在田里种稻子的时候,我就像喝了两瓶土酒一样沉醉,感觉就像世上除了我和田地、除了我的双手与娇嫩、青绿、迷人的稻谷以外,再无其他……灌溉后,在耕地上种稻子,‘嚓嚓(chup-chup)’和‘飒飒(sup-sup)’之声此起彼伏,听起来比我们这里最有名的歌手苏来亚的歌声还甜美……收获时节,镰刀的‘咔咔(khap-khap)’声更是无与伦比。”三组拟声词的使用将繁重的体力劳动转化为令人感到轻松的歌曲旋律,使田地变成了一个充满韵律、令人愉悦的劳动场所。这种对原本艰辛的劳动的美化几乎从未出现在普列姆昌德的作品中,是印地语进步作家基于马克思主义劳动价值观念对劳动者的赞颂。

历史上,阿西尔农民运动的主张和议题构成复杂,除了经济诉求显著的反柴明达尔制运动,长期被高种姓地主视为“首陀罗”的阿西尔也希望通过“梵化”模式提升自己在种姓阶序中的地位。许多阿西尔认为他们其实是婆罗门大神毗湿奴化身黑天所属的雅度族(Yadu)的后裔,即亚达夫(Yadav),因此他们并非首陀罗,而是拥有上古君王血统的刹帝利。除了经济抗争,阿西尔种姓也积极参与现代印度教改革组织雅利安社的活动,如护牛运动,来彰显自己的“刹帝利”身份。然而,《伯尔金马》却没有强调阿西尔种姓的这些侧面,而是将一切冲突全部纳入“地主-农民”阶级冲突框架中。

小说中,主人公对甘地与国大党幻灭后,形成了一种悬置种姓的农民阶级意识。小说不吝篇幅地详细转述了农民协会领导人的讲话,尤其突出了农民协会的口号与纲领——“团结起来、不要放弃土地、远离法庭”。这与甘地讲话的场景形成了鲜明对比——“甘地盘腿坐在前面,而我们却什么也听不到。其实我们可以清晰地看见甘地不停挥动着右手似乎在说什么。”甘地这一“无法听到的”讲话暗示着他与他的甘地主义在农村地区实际上无甚影响,甘地不过是一尊供人瞻仰的“圣像”。相比之下,农民协会按劳分配土地的主张与行动却赢得了伯尔金马的共鸣与拥护。在他看来,“社会主义者说得对。谁有犁,谁才配有土地;谁有技术、谁劳动,谁才配有工厂”。在伯尔金马的认知中,掌握生产工具与技术的劳动者便是“同志,即一起战斗的伙伴”。就这样,小说借伯尔金马之口,用文学化的语言凝练、直白地阐述了如何通过生产关系界定阶级共同体。由此,出身低种姓的伯尔金马最终主动融入了农民阶级的共同体,投身与地主的阶级抗争之中。

在《伯尔金马》中,强势在场的“阶级”构建了阶级视角的种姓叙事。但小说中过于强势的“阶级观”也不可避免地弱化了种姓的实际影响,与农村基层生活的现实难免仍然存在一定程度的脱节。

四、种姓视角:达利特文学的“先声”

如果说纳加尔琼的《伯尔金马》尚有“唯阶级论”的嫌疑,那么,进步作家拉盖伊·拉克夫的长篇小说《我要呼喊至何时》(Kab Tak Pukārūṁ,1959)便是一部聚焦于种姓身份和种姓压迫问题的佳作。这部小说的主人公是出身纳德(Naṭ)种姓的贱民苏克拉姆,但与《伯尔金马》强调“农民”这一阶级身份不同的是,拉克夫的《我要呼喊至何时》更关注苏克拉姆的种姓身份意识,以及在此基础上发展出来的抗争意识和实践。

这部小说的核心情节之一,便是重新阐释了谁是“纳德”,以及“纳德”与“塔库尔”(高种姓)之间的冲突关系。在苏克拉姆的第一人称叙事中,他最初幻想自己是一名塔库尔,继而对这个身份产生幻灭,最后承认自己是一名纳德。在这一过程中,“残堡”(adhūrā kilā)意象反复出现。

苏克拉姆十二岁时第一次经由父亲得知城堡的由来,并得知他们才应当是城堡真正的主人,于是开始幻想自己属于高种姓塔库尔。此时这座残破的城堡在他眼中显得异常高大:“在我眼前,统治的梦想高高升起。厚重、高大、牢固的石墙从尘土中耸入云端,它们就像眼前的残堡。”高大的石墙象征着苏克拉姆对塔库尔优越地位及其统治权力的想象,而尘土便是被他所统治的普通臣民。在这种幻想的冲击下,他似乎想要公开自己值得尊重的身份,喊道:“我是他的儿子,我是塔库尔,我是塔库尔!”但这种幻想被现实生活中塔库尔对纳德的欺压所击破。原本高大坚固的城堡在幻灭后的苏克拉姆看起来模糊且昏暗:“残堡看上去一片漆黑。就像一块往昔时代的幕布,掩盖着世间上演的无数闹剧。”当苏克拉姆放弃成为塔库尔的幻想后,“残堡”这一意象不再出现,与此同时,他也坚定地声称:“我永远无法成为这个城堡的主人,从今以后,我不是塔库尔,我是纳德。”

苏克拉姆对纳德种姓身份的认同过程证明贱民身份既不是与生俱来的血统,也不等同于阶级身份,而是社会隔离所致。由于他们居住在纳德聚居区,因而被认为属于纳德种姓,进而备受歧视和压迫。从这个角度出发,小说中的纳德不是印度教社会定义下的“不洁的贱民”,而是安倍德卡尔所称的“破碎的人”——在他看来,一个被打败的部落会四分五裂为多碎片群体,远古时代因此存在着由各种“破碎的”部落民组成的流动人口,这些“破碎的人”只能居住在村子外围的单独区域,因为他们与村里人属于不同的部落。虽然尚无材料确证作者拉克夫是否受到几乎活跃于同时代的安倍德卡尔的影响,但小说的叙事与安倍德卡尔主义的相似之处却显而易见。

《我要呼喊至何时》延续了《伯尔金马》等进步小说以同情的笔调刻画“底层反抗上层”的斗争,但把它置于“高种姓压迫低种姓、低种姓反抗高种姓”的框架中。小说细致刻画了苏克拉姆与欺辱查马尔寡妇的高种姓英勇搏斗的场景,并得到了马里(Mali,园丁种姓,属低种姓)等围观者的赞扬及查马尔的拥护。苏克拉姆身受重伤,“人们抬起担架。五十多人护送着担架,那位马里妇女变成了歌手,开始唱颂苏克拉姆的功绩”。于是,他在贱民以及低种姓群体中不再仅是一名纳德,而成为了一块“黄金”(sonā)、一只“猛虎”(śer)、一位“英雄”(bīr)。由此,苏克拉姆的反抗不只是个体抗争,更是包括贱民在内的低种姓群体向高种姓群体发起的抵抗,是对种姓制度的挑战。

值得一提的是,这部小说刻画了多个反抗压迫的低种姓女性人物,例如敢于主动公开自己遭受侮辱的经历、并大声发誓剁碎高种姓强奸犯的查马尔寡妇图布,向地主鲁斯特姆汗复仇的比亚丽。这不仅超越了同时代文学作品对传统女性的想象,甚至超越了当代达利特文学中男性作家的女性书写。正如达利特文学研究者劳拉·布吕克所言,“利用女性受害者作为沉默之景在很多男作家关于性暴力叙事中是常见的,并成为维护男性种姓阶序的基本元素”。相比之下,拉克夫笔下的女性与当代达利特女性作家相似——如古苏姆·梅克瓦尔(Kusum Meghwal)的短篇小说《曼加利》(Mangali,1997)中的同名主人公以及《火花》(Angārā,2003)中的朱木纳,均是由沉默的受害者转变为积极的反击者。

虽然“达利特”概念从未出现在《我要呼喊至何时》中,但苏克拉姆的自我身份认同,以及包括纳德女性在内的反种姓压迫的抗争精神,均与后世达利特文学中的“达利特意识”十分接近。苏克拉姆对自己纳德身份的认可过程使这部小说赋予种姓一个独立空间,它既不依附于甘地主义,也不等同于阶级,而是一个与各政治意识形态共存、有交集但又自治的社会范畴。由于基于种姓身份认同的抗争精神与行为恰恰也是“达利特意识”最为核心的要素,因而可以说,《我要呼喊至何时》早在半个世纪前就已表现出达利特意识及女性达利特意识,在一定程度上预示了20世纪六七十年代达利特文学的兴起,它同时蕴含了马克思主义的反剥削反压迫精神、安倍德卡尔的种姓形成说和某种达利特意识的雏形。

结 语

虽然印度共产党官方回避种姓问题,但是作为马克思主义文学主力军的印度进步作家却在继承现实主义文学遗产的关切基础上,从20世纪50年代开始在文学创作中能动地思考和书写种姓问题。

相比惯于使用第三人称视角的非马克思主义现实主义文学,印度进步作家们尝试用第一人称视角赋予低种姓民众“叙述”的权利,从而使得印度进步主义文学突破了其最初发源的城市中产文化空间,成为关注基层大众生活的文本。无论是纳加尔琼的阶级视角还是拉克夫的种姓身份视角,都在文学文本中推动了马克思主义的印度化,成功地超越了印共官方试图以阶级掩盖种姓的教条主义。从拉克夫作品与后世达利特文学的内在联系也可以看出,马克思主义的思想元素如今依然活跃于非马克思主义的达利特文学中,间接地延续着马克思主义印度化的进程。

那么,为何学界在过去几十年中不曾注意到印地语文学为马克思主义意识形态批判提供了重要空间呢?首要原因便是“语言偏见”。自19世纪英印殖民政府开始推行英语教育和西化政策以来,英语便享有印度民族语言不具备的特权,直至今日,印度高校除印地语系之外的各系科也以英语为主要教学和研究语言。加之历史上马克思主义最初也是通过英语媒介传入印度的,英语最先为接受西式教育的殖民地知识精英所接受,并被用来书写印共党章、政策、进步作协宣言等正式文件,所以,依据英语材料研究包括共产主义运动在内的印度近现代史主题长期以来被认为是理所当然的。但英语的特权地位和英语媒介在马克思主义传播方面的“先驱”作用并不意味着英语文本足以取代民族语言文本。尤其在涉及外来意识形态的本地化方面,民族语言材料理应更具优势。但这看起来很像常识的主张为何却被忽略呢?事实上,尝试以第一人称视角赋予底层民众话语权的进步作家早在斯皮瓦克提出经典的“庶民可以言说吗?”之前,便已尝试在文学文本中寻找这一问题的答案。这也提醒我们,在对第三世界具体问题的讨论上,身处本地的文学家和思想家很多时候领先于西方的研究者。然而,他们的声音却常常由于缺乏话语权被掩盖。

与此相应的第二个原因便在于第二重“偏见”,即“文类偏见”。自19世纪以来,“文学”和“历史”被以“虚构性/现实性”为标准明确划分为两类不同的文本,文学不再被视为可靠的史料。虽然后现代主义史学正在重新思考文学与历史之间的关系,但文学对具体研究话题和领域的覆盖程度还相对有限。更重要的是,源于西方学术语境中的后现代主义史学并没有充分考虑印度这样的殖民地国家的一个特殊之处——正是因为殖民地国家确立了英语在各领域的霸权地位,部分“占领”了政治和历史书写阵地,反而让印度的民族语言文学承担起了比欧洲民族语言文学更强的历史、政治功能。一个典型的例子便是,20世纪上半叶的印地语文学公共领域正是印度民族主义思想最重要,也最活跃的生产空间之一。印地语进步主义文学继承和发展了现实主义文学对种姓问题的关切,进而生产出印共官方不具备的种姓问题意识,实际上也是印地语文学公共领域在独立后的多样化发展的表现。

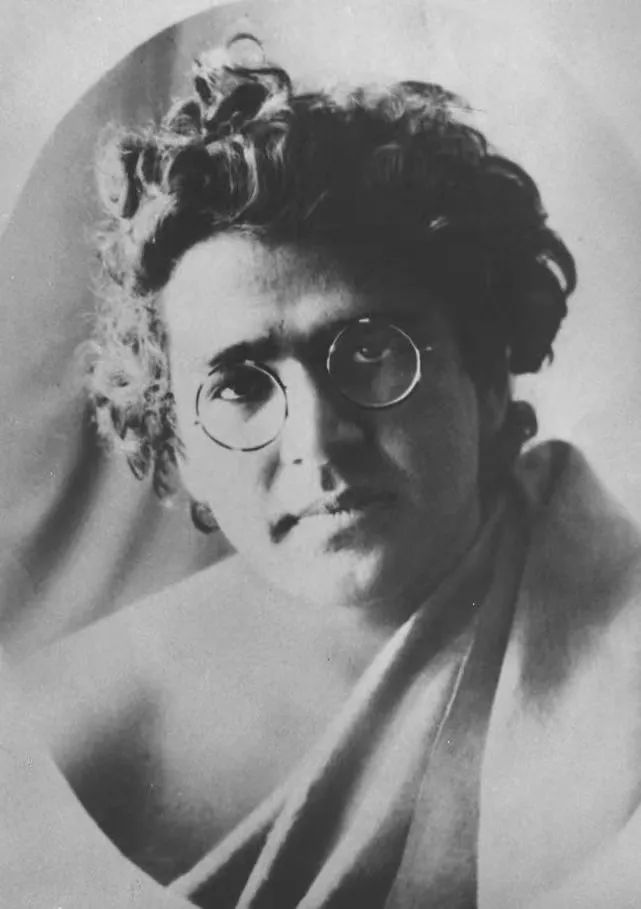

(阿格叶耶,图片源自Yandex)

第三个重要的原因,是以往的研究受限于现代文学的“作者观”,将作家之间的对立完全等同于意识形态上的对立,从而忽视了文本意识形态生产独立于个体作者之处。由于政治立场差异和现实利益冲突,独立后的进步作家与阿格叶耶(Agyeya)等现代主义作家、后起的达利特作家都存在各种矛盾。因此,在进步作协的影响力衰落之后,由非进步作家主导的文学史写作不约而同地将进步主义文学刻画为一个孤立的党派性文学运动,人为割裂了进步主义文学与其他文学思潮之间的联系。

从本文分析可见,仅就种姓议题来说,进步主义文学便在现实主义文学和达利特文学之间扮演了重要的桥梁角色。进步主义文学引入马克思主义,将印地语公共领域对种姓的关切从“同情”转向“解放”,为达利特文学进一步拓展种姓问题的书写打下了重要基础。这种以文本而非作者为主体的意识形态生产的延续性,不应当因作家个人和组织之间的冲突和矛盾而一笔勾销。

学界忽视印地语进步主义文学推进马克思主义印度化的种种原因,在前殖民地国家研究中或多或少存在共性。如能超越语言和文类的双重偏见,恢复文学文本作为意识形态生产的主体性,将有助于进一步释放前殖民地国家文学研究的潜能,为深入考察思想、文化、历史发展打开新的视野。

(原文载《外国文学动态研究》2023年第1期,“马克思主义文艺观”专栏,责任编辑王涛,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。)

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌

排版:培 育 终审:文 安

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅