动态研究丨论安的列斯群岛法语流散作家文化身份的建构策略

宋心怡 北京大学外国语学院法语系博士研究生,主要研究领域为20世纪法国文学理论与文学批评、法语世界文学。本文为国家留学基金委“国家建设高水平大学公派研究生项目”(202006010290)的阶段性研究成果。

内容提要

本文聚焦当代安的列斯群岛法语流散作家文化书写呈现出的暧昧不明的特点:主观意愿上疏离法国文化威权,认同克里奥尔民间文化传统,并倡导构建各类要素和谐共生的人类文化共同体;客观上却融入当下法国文学风尚和文学体制。本文考察了格里桑等在安的列斯群岛和欧美卓有影响的作家的创作状况,从文化乡愁、克里奥尔化法语、多元文化共同体意识等方面揭示这些作家在跨文化创作场域中采取的文化身份建构策略,通过探析作家的文化认同意识及其所属的生存-写作立场之间的动态关系,全面深入地揭橥他们近年颇获法国文坛主流青睐的原因。

关键词

文化身份 安的列斯 自我形塑 文化乡愁 克里奥尔化运动 文化共同体

引言:流散经验与安的列斯群岛法语作家的跨文化书写实践

20世纪80年代以来,一度界限森严的国际格局遭遇深刻变动,第三世界危机频发。由于政权更迭、社会动荡、个人意志等原因,安的列斯群岛(Antilles)中曾为法国殖民地的海地和仍属法国海外大区的马提尼克、瓜德罗普、法属圣马丁、圣巴泰勒米民众频繁流徙于法国(本土)、加拿大、瑞士、美国等国,形成众多侨居海外的法语流散社群。这一变动时期的社会风貌,给法语文坛带来一种特殊现象。以马提尼克作家爱德华·格里桑(Édouard Glissant,1928—2011)、瓜德罗普女作家玛丽斯·孔戴(Maryse Condé,1937—)、海地裔加拿大作家达尼·拉费里埃(Dany Laferrière,1953—)为代表的战后一代作家,多数来自故土的上层家庭,青年时代远赴欧美求学,学成后旅居海外,普遍使用法语从事文学创作。近年来,他们所写的文学作品纷纷摘获龚古尔文学奖(Le Prix Goncourt)、费米娜奖(Prix Fémina)、美第奇奖(Prix Médicis)等重要文学奖项,并受到法国出版界和文艺评论界的认可,为法语文学注入愈来愈多的鲜活能量,他们的文学表达构成了一个不可忽视的研究领域。

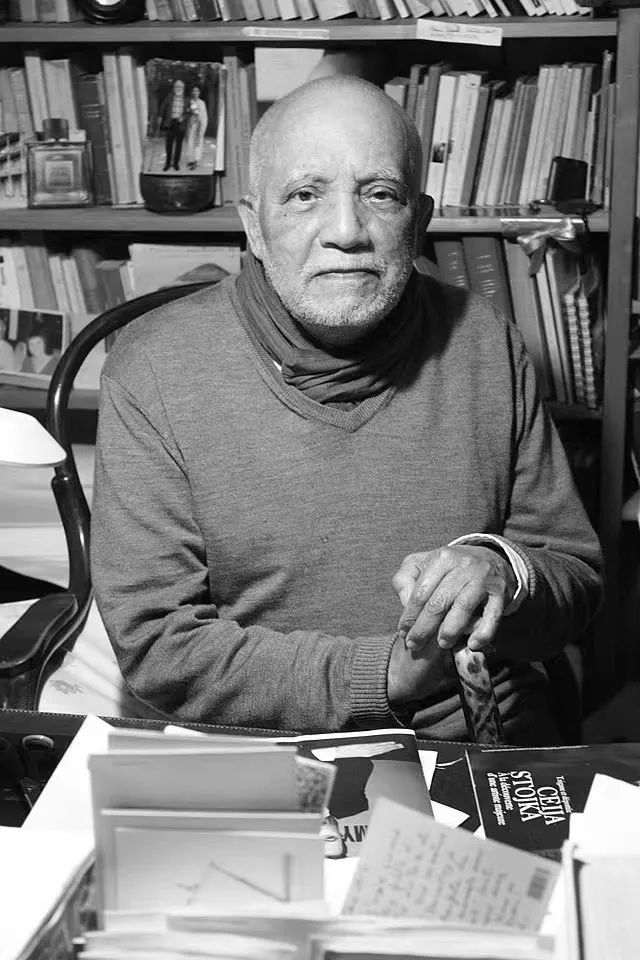

爱德华·格里桑和玛丽斯·孔戴

图片源自Yandex

对于这些作家而言,身份归属是个值得反复思量的议题。尽管去殖民化运动业已完成,种族主义的思想遗产却依然残存。在移民对象国,黑人/白人之间的二元对立关系仍根深蒂固,作为“他者”的安的列斯群岛侨民时常因种族歧视而难以融入白人社群。同时,全球化风潮来袭也令侨居海外的安的列斯群岛作家不得不审度自身的身份定位。若是顺应政治、经济、文化趋同化的时代形势,采取文化多元主义立场,则难以避免疏离原生乡土的文化根基;若是坚持民族主义立场,将自我定位在遥远的故乡,拒绝融入近在咫尺的法国主流文坛,作品的接受就会受到重重考验。种种身份困境与身份焦虑纠缠着这些作家,他们所做出的文学表述也因此往往围绕自我定位问题展开。

当代安的列斯群岛流散作家在笔下抒发身份归属情感,似乎并不全然意在谋求“回归家园”,而是试图摆脱政治压力的局限,忽视作为政治共同体的安的列斯空间,承认作为文化系统的克里奥尔文化共同体,竭力用克里奥尔文化身份替代海地人、马提尼克人等身份,以此完成对自身文化身份的自我塑形。因此,作家们一方面公开疏离法国主流文化,表达民族文化自觉意识,更提出超越国族、语言界限的人类文化共同体观念和“世界主义”文化身份观,但另一方面却又自觉或不自觉地顺应着当下法国主流的文学体制与文化战略,呈现出一种非常矛盾、暧昧不明的立场。

一、 寻根文学与文化乡愁

20世纪80年代以来,安的列斯群岛法语流散作家有意识地为自身塑造一种独立的文化形象,以融入法国文化空间,其中一项自我身份塑形策略就是书写“文化乡愁”。

对于童年生活的追慕,以不同的内涵、不同的强烈程度,在海地裔作家拉费里埃、勒内·德佩斯特(René Depestre,1926—)和瓜德鲁普作家孔戴、欧内斯特·佩平(Ernest Pépin,1950—)笔下得到呈现。在2015年法兰西学院院士授勋仪式上,拉费里埃感怀在海滨小城小戈阿沃度过的美好童年:“啊,童年,就像许多作家一样,它不断地重现……我怀念,在安详的祖母脚下度过的童年。”作为拉费里埃作品的关键人物,祖母妲(Da)多次出现于他的自传性叙事作品《生如书写》中:“祖母和我习惯于深夜在亭廊上观赏星河。她往往被天上的星座吸引,而我却被流星吸引着,至今仍是如此,我的心绪在流星划过天际时,不自主地加快律动,祖母知道我有多么喜欢那些时刻”;“在暑假的夜里,我常常倚靠在骡子温暖的一侧,听她讲述那些让人毛骨悚然的狼人传奇。那或许是我童年生活最有趣、最幸福的时刻。”与之相似,童年时光也是德佩斯特诗歌的重要主题,其诗篇《存在之怒》采用拟人化手法,以第二人称“你”代指故乡雅克梅勒(Jacmel),表达了诗人深厚的思乡之情:“与你分开近四十载……我的灵魂早在抵达你的港口之前就已搁浅。”

勒内·德佩斯特

图片源自Yandex

对于作家们来说,通过文学“手段”追忆童年往事、建构精神家园和情感支柱,构成了一种摆脱心理矛盾的有效途径。中美洲社会的动荡不安,个人命运的反常乖谬,人对世界与自我失去控制的无助感等事实,使这些流散作家饱受精神困扰。此外,从加勒比古老传统到欧美现代文明,大量物质与精神产品不断涌入,不可规避地导致文化冲突与文化碰撞。经历了人生变数之后,他们在情感意向上很可能会倾向于原始朴素、无忧无虑的生活,因为这一生活理想有着淳朴动人的美德,人性在其间有着更充分、本真的展示。

然而应当注意的是,在“怀乡”的表象背后,其实也有着作家们为积极融入欧美文化市场潮流所做的种种努力。如今,现代化的弊端痼疾困扰着欧美国家,在乡村与城市、农业文明与工业文明、传统与革新的普遍性冲突中,环保主义取向日渐受到重视,阅读市场盛行返璞归真之风,读者对于那些与都市生活主题迥异的表述自然抱以期待。

若详细审视20世纪80年代作家们的创作成果便可以发现,一些作家将遥远的中美洲故乡虚构为前资本主义的“乐园”,将归隐田园的大众文化想象付诸笔端。通读佩平写于1986年的长诗《伟哉与妙哉》,丰沛的热带自然风物元素赋予加勒比空间鲜活的生机,在那里,植物是大地的主人,山川和海洋仿佛具有生命,却难以见到人类的踪迹:“我的加勒比诸岛如同散落大海的颗颗遗珠/蕨类植物跃动翩跹身姿/巨浪滔天舞动不止……加勒比诸岛消化着小憩的椰子树与芙蓉/某处白马王子在一片爆裂的野竹丛中露出火山头颅。”而在拉费里埃的作品《无尽午后的魅力》中,仿佛整个故乡海地的社会风貌都被前哥伦布时代的慵懒气韵主宰着:“在静美的外省山城,经济自给自足。人们像往常一样坐在街角餐馆,啜饮咖啡与朗姆酒,闲聊不息,老猫‘侯爵’过来蹭蹭食客的腿,轻轻摇着尾巴。正午日光下,街道空无一人。午后,蔚蓝色海潮闪烁金波,城市和人们久睡不起。”在这些描写中,从人们的饮食起居、语言表达方式,到交际方式、生产方式,无不寄寓了以宁静、慢节奏生活为特征的农业文明的审美理想,全然不见现代性的宏大力量、强迫的节奏与错动的不和谐,甚至与喧闹忙碌的欧美社会构成一种反差式对比——安的列斯人与自然融洽游乐,安贫乐道,有一点就享受一点,而欧美人风驰电掣地向前追求,以致焦躁不安,所得虽多却未曾从容享受。就这样,这些安的列斯流散作家通过歌颂乡村生活与农业文明,塑造唯美的自然空间和田园牧歌式的文化想象,得以顺应欧美文化市场的“返璞归真”风尚,博得了厌倦都市生活主题的读者的青睐。

但是,当今中美洲形同数世纪之前的欧洲,正经历着现代化进程。一些作家同时敏锐地注意到社会发展转型问题,以不同于前述理想主义书写形式的现实主义手法,刻画出外来资本“入侵”所造成的负面影响,并兼及消极情感的直率表露。他们一面将资本“入侵”之前的故乡升华为一方理想净土,一面着眼于环境危机、经济危机等维度,站在生态批评立场上批判现代化进程给安的列斯社会造成的破坏性后果。孔戴所著短篇小说《挚爱海地》开篇即呈现了过度经济开发引发的一些生态恶果,如土地贫瘠、农作物减产、物种破坏等。文中还描写了乡村景观在近些年出现的显著变化:“碧卡地区的林贝,从前乡村很美。甘蔗园与靛蓝菜园和棉花田一同出现,它们被橙树和柠檬树的树篱隔开。水渠引来清澈溪水,流入竹子或椰子树畔的河流。然而,如今的土地却不再给予人们任何东西。”拉费里埃的自传体小说《还乡之谜》则刻画了海地近年来日趋严重的社会分化现实。书中尤其强调那些接受欧美教育的“精英”与贫苦民众之间的鲜明反差:首都地区的一小部分富人操控着国家的金融业命脉,他们居住在海边或山间的别墅里,“往来于办公室与餐馆之间”;而城中超过四成的人口居住在贫民窟里,食不果腹,失业率居高不下,“工人每天的收入不足一美元”,“只有百分之十的学生能在学业结束时找到一份体面的工作”。此外,曾经与海地同为农耕社会的瓜德鲁普,受到不断涌入的资本经济与商业化的影响,亦产生了环境污染、失业率增高等问题。就当下经济结构来看,欧美资本对于这些(前)殖民地国家和地区进行着深度操控,将其视作转嫁工业污染、寻找廉价劳动力的所在,而当地社会只能“宿命般地”承受生存环境遭到破坏的后果。作家们将批评的锋芒针对现代化发展模式,仅仅止于描摹生态危机的表象,缺乏对危机深层原因的探寻,相关批评未免流于形式化。

萨义德认为,殖民地与前殖民地的知识分子“以‘帝国’的语言写作……使用一度单单为欧洲人所使用的学术与批评的技巧、话语和武器来面对宗主国文化。他们的作品……只是在表面上依赖于(绝不是寄生于)主流的西方话语。然而它的原创性却恰恰改变了那个话语下的原则”。以反思工业化成就、资本主义后果以及城市化进程为目标的现代性批判,是一种“源自欧美文化批评中心地点的知识关切和取向”,多见于具有左派倾向的作家笔下。前述文学作品通过质疑欧美资本扩张和工业化社会进程,在边缘化的安的列斯法语文学中引入“现代性反思”的维度,的确在一定程度上发挥了抵抗欧美现代性叙事的文化批判作用。

萨义德

图片源自必应

然而,我们也不能因此而忽视这些“现代性批判话语”的另一重意义,即安的列斯群岛流散作家有意识地扮演着欧美社会的“文化他者”角色,同时展现出环保主义的批判姿态。其实,适度地质疑工业化成就和资本主义经济扩张的后果,才会更有助于既保留特殊的身份标签,又迎合法国读者的期待视阈,在法国文化空间中争得一席之地。近年来,孔戴和拉费里埃作为具有“生态主义”倾向的当代作家日渐引起法语文学研究界,尤其是方兴未艾的“生态文学”研究界关注。法国昂热大学生态文学批评专题组撰文指出,环境保护问题构成了拉费里埃作品的关键性维度,其作品当中塑造的海地人形象由于具有与当代西方主体截然不同的“返璞归真”的“生态主义”元素而呈现出独特的研究价值。同样,曾有研究者指出,作为一名具有代表性的“加勒比生态环保文学作家”,孔戴笔下呈现出的加勒比自然空间为法国读者“重新思考人与自然环境的关系”提供了一种全新的视角。亦有研究者着眼于广泛的西方阅读市场,强调孔戴作品的环保宣传价值:“她的笔触致力于推动生态环保事业和生物多样性发展,能够呼吁西方读者为当下世界的环境危机承担责任。”然而,若西方读者只把这种文化他者的生态批评当成一种点缀式的“政治正确”,却将“返璞归真”的标签作为要求强加于安的列斯群岛一类作为前殖民地的发展中国家/地区,那结果恐怕是安的列斯群岛的人民更加无法实现属于自己的现代化,却要在道德批判和“美好期许”中继续充当欧美国家的经济附庸。

二、 克里奥尔化法语

法国学者帕斯卡尔·卡萨诺瓦曾指出,语言作为“一种特定的资源”或权力媒介,常常服务于文化统治。殖民化时期,法国政府以传播文明的名义对海外领地进行文化同化。1921年,法属西非教育最高理事会大力强调语言同化之于殖民主义同化战略的重要性,会议记录写道:“推行殖民教育,首先应当在当地人中间推广法语,以便界定当地人的身份。”1931年,法国殖民地和海外领地教育大会亦强调法语作为一项文化同化工具的重要意义:“法国不需要一些似是而非的欧洲人。法国要的是让这些人感激法国人没有使之灭绝并因此爱上法国。此外,还要让这些人“走进”法国的语言、思想,不是令他们完全清空自我,而是令他们从原生文化当中慢慢蜕变……让每一个在法国国旗下诞生的儿童既是非洲大陆或岛屿上的一份子,同时又拥有法兰西的语言、思维和使命。”事实上,对于法属殖民地原住民来说,在较长的时间里,法语能力甚至是其申请加入法国国籍的一项必要条件。

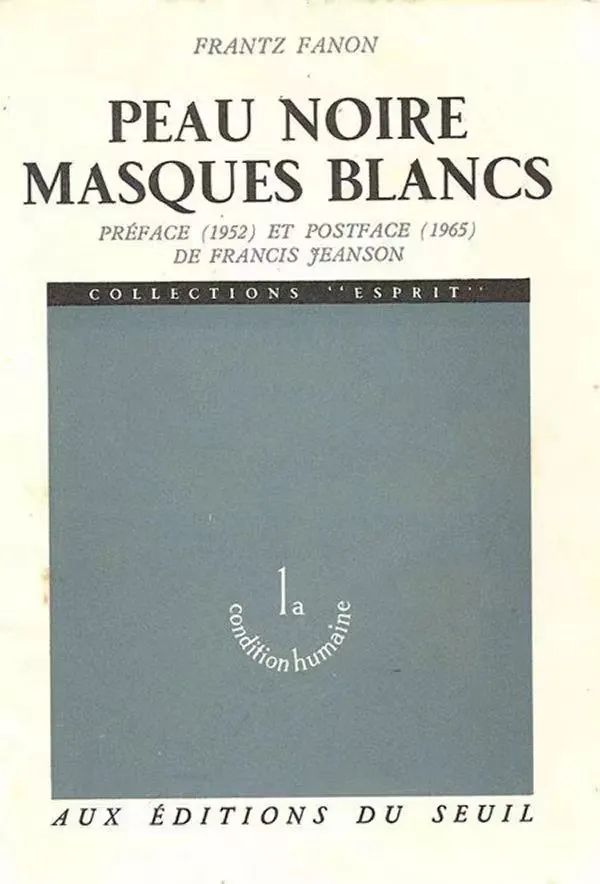

在安的列斯群岛殖民地,法国政府同样强制推广法语教育,使法语替代土著语言,成为海外殖民地的官方语言。与此相反,“被殖民者的母语在本民族文化或全世界各个民族文化的交响乐中毫无体面尊严”。正如马提尼克反殖民思想家弗朗茨·法农在《黑皮肤,白面具》一书中所言,“讲一门语言(langue),就意味着接受一个世界,接受一种文化”,“拥有一门语言的人因此拥有这门语言所表达的世界,以及与这门语言相关的世界”。在殖民地推广法语,意味着将这门语言所承载的思维方式、价值体系和社会规约强加于被殖民者。在一定程度上,被殖民者社会地位的高低取决于他对于法语文化的接受程度,对于法语文化的接受程度越高,就意味着越是疏离其原生文化归属,越是接近于白人,自然地就拥有更高的社会地位。客观存在的语言等级制现象,最终被殖民者内化为一种“羞耻的自我意识”:“只有被统治的民族才会遭遇这样的苦恼,当他人无法理解其中深意,它会愈加深重。那些平静地生活在母语里的人,永远都不会理解这一语言折磨。”即便在去殖民化业已开启的今日,“要么将自我禁锢于本土文化中,要么正相反,被欧洲文化所同化,仍然是使用弱小民族语言的民众难以规避的选择题”。自殖民时期至今,土著口头文学传统日渐式微,作家普遍放弃母语,使用法语写作。然而,20世纪80年代以来,格里桑等侨居欧美的作家锐意革新,使用法语和土著语言交杂并呈的“克里奥尔语化法语”写作,在作品中表达出质疑法语文学权威性的反叛观念,为安的列斯文学寻找法语文学以外的替代方案。

弗朗茨·法农和《黑皮肤,白面具》

图片源自Yandex

20世纪八九十年代之交,反对法语文学垄断的克里奥尔化运动(mouvement de la créolisation)在安的列斯群岛盛行一时。在运动宣言书《克里奥尔性赞歌》中,主要发起人让·倍纳布(Jean Bernabé,1942—2017)、帕特里克·夏穆瓦佐(Patrick Chamoiseau,1953—)、拉斐尔·龚斐昂(Raphaël Confiant,1951—)三位马提尼克作家一同确定了一种新的文学纲领:“既然真正的安的列斯文学尚不存在,尚处于准文学阶段,那么便要承袭加勒比的克里奥尔口述文学传统,建立一门本土文学,以替代法语文学规范,进而表达中美洲文化的独特内涵。”宣言书具体指出,为建立一门真正的安的列斯文学——克里奥尔文学,必须将原本只存在于口语表达层面的克里奥尔土著语言进行系统的书面化,“口语是故事、谚语、儿歌、民谣的载体,是集体的智慧,是我们解读世界的方式……让我们重新掌握这门早已被边缘化的语言,发明一种新文学,它丝毫不违背现代书面语的表述要求,同时又能够根植于我们的口头文学传统”。在文学革新的力度和方法方面,克里奥尔化运动的主力之一格里桑作出了更为包容、缓和的表述:“长期以来,我们被迫学习法语,几乎完美地掌握法语修辞方式,实践法语修辞几乎是我们表述现实的唯一办法。然而,我们不应当忘记,克里奥尔语与法语具有同样的表达能力。将克里奥尔语修辞与法语修辞两相结合,从法语内部产生一种新修辞,是当代安的列斯法语作家的责任所在。”“用克里奥尔语或其他任何‘单一语种’进行写作,是十分不可取的做法。”总的来看,作家们就推动文学革新的理论主张达成一致,即反叛主流的法语文学话语,通过吸收民族语言文学的资源,创造一种特殊的语言文学形式,进而塑造具有地区特色的民族文化身份,以对抗法国文化同化。然而,在是否废止法语写作,以及在创作中参考何种语言规范等具体的理论问题上,作家们存在显著分歧。这些分歧与矛盾逐渐渗入流散文学内部的复杂关系,影响了安的列斯作家对如何建构文学的当代形态的思考与实践。

由上述理论性思考所启发,作家们开展了形式多样的创作实践。在《咖啡之水》(L’eau de café)、《叹息巷》(L’Allée des Soupirs)、《甜糖长官》(Commandeur du sucre)等多部长篇小说里,龚斐昂根据马提尼克克里奥尔语发音规则,使用拉丁拼字法,将法语词汇拼写出来,又按照法语语法进行排列、组合,嵌入标准法语体系。尽管这些语句的发音和含义不同于标准的法语书面语,却遵照基本的法语口语表述规范,故而不难为法国读者所理解。整体上看,这些方言音译的表述形式“展现出一种容易为法国读者所普遍感知的,又不离经叛道的美学差异性”。在克里奥尔化运动中,作家们的创作实践整体上呈现出一种同一化倾向:有意识地挪用法语资源,以丰富克里奥尔语,并且汲取民间语言成分,改造、发展法语,亦即采取折衷主义立场,尽可能地占用民间文学与法语文学的双重资源。

从口头的革命到行动中的改良,从激进的独立口号到折衷主义的书写实践,“断裂”是作家们采取的一种姿态、策略,一种先于创作实践而又被实践所超越的理论性探索活动。这些用“克里奥尔语化法语”写成的小说纷纷交由伽利玛(Gallimard)、瑟耶(Seuil)等主流出版社付梓,作品一经面世,便因其迥然不同的语言风格引发法国评论界的关注。1992年秋,夏穆瓦佐的小说《德士古》(Texaco)的出版被巴黎评论界誉为“那个文学季里最重要的事件”。米兰·昆德拉曾这样评价:“夏穆瓦佐不仅将法语‘克里奥尔化’”,甚至还“将法语‘夏穆瓦佐化’”。作为“20世纪末西印度群岛文学的代表作之一”,《德士古》凭借“并不全然学院化的法语”语言风格引起龚古尔文学奖评委会的注意,最终摘得桂冠。2018年10月,八十一岁高龄的孔戴因“在作品中以一种精准的语言刻画出殖民主义的创痛与后殖民主义的混乱”而获得瑞典新学院文学奖(New Academy prize in literature)。

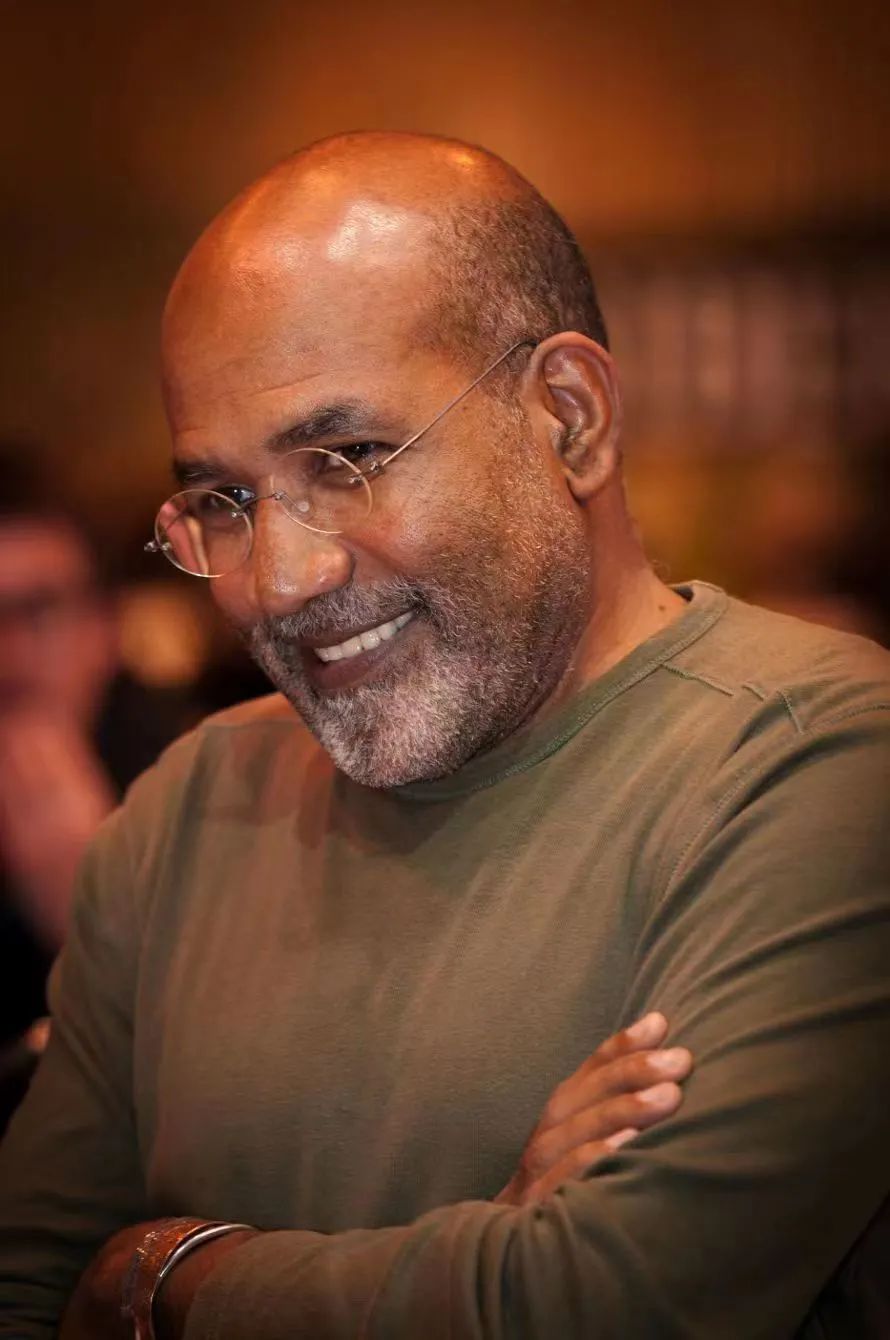

夏穆瓦佐和《德士古》

图片源自Yandex

克里奥尔化运动是一场对于安的列斯人民族身份的探索活动,反映了流散作家群体对于民族文化的自觉意识。美国后殖民批评家阿里夫·德里克(Arif Dirlik)援引印度裔历史学家加恩·普拉卡什(Gyan Prakash)的观点,对一些有着第三世界背景的知识分子在第一世界所发挥的文化批判作用做出中肯的评价:他们的知识话语迫使人们“对殖民主义和西方霸权所著述和认可的知识形式和社会特性进行重新思考和重新塑造”,“开辟了新的知识天地”,并让“早些时候被视为边缘的或颠覆性的知识取向获得了新的尊重”。从后续效果来看,克里奥尔化运动是相当成功的。作家们要求文化自治,抵制法国统治,令长期被遮蔽的地方文化的复杂性与特殊性得到彰显,在当时的权力关系格局中,构成了一种不规范的力量。最终,这些作家从法国文学边缘进入核心,甚至重构了核心,拓展了文学边界,影响了后续文学体制的制定:20世纪80年代末至今,愈来愈多的安的列斯文学作品被法国高校纳入教学计划、编入教材,被大型出版社、杂志、报刊接受,得到各大文学评价机构认可;愈来愈多的安的列斯作家成为主流文学社团、作家组织成员。克里奥尔化运动令安的列斯文学在80年代末期表现出相当的“先锋”意味。

然而,这一先锋文学的力量,在它达至支配性地位后,却逐渐开始失去“弹性”,“自我驯化”为一种僵化的文学形态。在法国评论界,这场民族文学独立运动被简化为纯粹的文体学革新活动,以“克里奥尔化法语”写成的作品,多数归于法国文学的海外创新成就,被视为反映了“法国文化的多样性”,并被纳入法语语系文学学科中。客观地看,“获得中央承认,虽说意味着实现了某种程度的文化自治,但更意味着克里奥尔文化的历史性存在被法兰西民族中心主义所否认、吞并”。换言之,“由殖民历史造就的克里奥尔语言自主主张和政治独立诉求,被遮盖,被‘去历史化’‘去政治化’”。事实上,运动风潮过后,夏穆瓦佐、龚斐昂和倍纳布便放弃了语言实验,转而使用法语写作,在他们的作品当中,再难见到提倡民族文学独立的理论主张或事关民族文化身份建构的表述内容,法国和安的列斯群岛各地的文学机构也并未制定鼓励克里奥尔语发展的政策,法语文化在安的列斯地区非但没有衰落,反而具有了更强大的控制力。以“反体制”之名,克里奥尔化运动最终被“体制化”,因其表面的“成功”而最终走向另一种深层意义上的“失败”,终究不过是一时风潮。

在这场运动当中,作家们所代表的民族文化精英人士在理论著述、小说、访谈录等作品中主观地流露出拒绝法国文学垄断的反叛性,扮演着疏离主流话语的“异端”角色,实际上却一方面在外部垄断权力的压制下,一方面在自身内在的政治理想、情感价值取向与文化知识结构的表达上,采取了另一种自我形塑的策略,亦即在与法国语言文学权威的冲突和迎合过程中塑造特殊的“文化身份”。在这一意义上,克里奥尔化运动被体制“收编”的命运,也许可以被视为法国主流的操控力量与安的列斯作家的“先锋”反叛力量之间所达成的妥协与平衡。

三、“法语世界文学”与人类多元文化共同体意识

长期以来,法国文学在世界文学空间当中享有较高的声望。法国学者卡萨诺瓦曾自豪地表示,“自18世纪以来,法国对于全欧洲进行着几乎无可争议的文学统治”,“巴黎在整个19世纪期间都是世界文学的都城……法国几乎毫无争议地主宰着文学世界”。近年来,法国文学的优越性日渐受到质疑,来自海外属地和前海外殖民地作家的质疑之声,尤其引人关注。2007年法国大选期间,总统候选人萨科齐呼喊出“法兰西文化至上”的沙文主义口号。作为回应,《世界报》不久便刊登了文学宣言《为了一种法语世界文学》,由四十二位法语作家联合署名,其中拉费里埃、孔戴、格里桑等安的列斯流散作家是主要领导者。这些作家不满于法语世界文学(littérature francophone)长期以来形成的以法语语言为基准线的狭窄视镜,主张与法语文学的官方世界决裂,反对法国文化同化。宣言指出,法国文学已走到穷途末路,一种以法语写成的、表述人类文化多样性与多元价值观的新文学形式将取而代之:

法国法语文学(littérature frano-française)本应在其中绽放光芒的中心已不复存在……该中心曾具有一种文化吸纳能力,迫使来自其他地方的作者,在融入法语语言及其民族历史的熔炉之前,摈弃原有的包袱……法语国家共同体(francophonie)已经终结,一种法语世界文学(littérature-monde en français)诞生了……因此,在我们看来,重生的时刻已经到来,在庞大的复调合奏中进行对话,不必顾虑任何的语言优越性或文化帝国主义。中心散落到其他中心之间,我们正在见证一个星丛的形成,在那里,语言摆脱排他性的民族契约,摆脱诗歌和想象力之外的一切限制,语言只受制于思想的疆界。

2007年5月,题为《为了一种世界文学》的论文集问世,由前述宣言署名作家所写的多篇文章被收录在册。文章形式各异,但主旨相近,即取消殖民主义思维方式之遗产,以普世文化信仰否定法国语言文化权势,“以文化多元主义之名,与无视全球化进程、将自我视作唯一参考标准和人性典范的法国权威决裂”,“终结文化与语言等级制,让丰富多样的语言经验变得触手可及”,从而在全球范围内揭示出世界各个民族文化的复杂性、异质性和偶然性。文集积极倡导一种用法语写成的超越国族意识界限的“世界文学”,并就“世界文学”的创作目标达成一致:“在此根基之上,文化得以杂糅,一张多声部的、消除了中心与边缘界限的、圆满的世界蓝图被勾画出来。”

格里桑不仅参与“法语世界文学”主张的提出,更在创作当中践行了这一主张。翻阅他早年创作的随笔集,字里行间就已经酝酿着超越语言界限与国族界限的多元文化认同观的萌芽:“世界上所有的语言都是密切相连的,这个混沌世界所具有的美,在于文化的相遇、碰撞与爆发,尽管我们未能成功掌握其要旨。”此外,透射着文化多元主义观念的“世界文学”构想早在“法语世界文学”运动开始前一年便已初见端倪:“法国和法语国家共同体,应当投身于保护、发展方言的志业,以此充实法语语言遗产。中心与边缘的差别将失去意义,那些‘核心’语言将失去优势,此外,权力不再构筑伟业,弱小民族也有未来。如果法语国家共同体摆脱‘法国中心主义’的幻影,不再以身居高位的法国文化自吹自擂,那么,也许它将会成为启发未来文学事业的灵感泉源。”上述观点不仅与同代安的列斯群岛流散作家的集体意志形成呼应,更暗示一个更为成熟的“世界文学”计划即将诞生。在此后的一系列私人访谈里,格里桑对于宣言当中未能充分展开的观点作出了更加翔实的解释。从作家创作的角度讲,“法语的世界文学,是文化与语言的多样化,是文化与语言的融合与创新,从根基上改变语言结构,创新语言结构”。而如果文学创作者将语言革新活动推向精神的纵深,将无法规避一些哲学问题,例如:如何在不对他人封闭的情况下成为自己?如何在不迷失自我的情况下向他人敞开心扉?格里桑尝试进行抽象思考,最终给出笃定的答案:“绝不要依赖于某一中心,更不要让自己成为中心,只有在交汇与碰撞中,文化才得以繁荣”;“在世界文化的交汇中,我们必须拥有想象的力量,使所有文化既能够发挥统一性,又能够自由地释放多样性。”根据格里桑的观念,“世界文学”契合多元主义的文化想象,而书写“世界文学”的乌托邦,在作品中表达文化多元主义意识,以挑战、破坏乃至颠覆法国文化权威,是安的列斯作家赋予自身的时代职责,为此应当通过文学创作的平台,推进人类文化多元化发展,推进世界各民族文化交流合作:“世界文学,是一种对于世界的想象,是一种对于人道的想象。安的列斯群岛法语流散作家的特殊使命,在于思考这一关于世界的想象,表达超越国族、文化界限的乌托邦意志,促进文化的多样化,促进文化的相遇与融合。”总的来看,这一“世界主义”文化乌托邦构想,诠释了一种全新的共同体意识:以价值多元化的人类文化共同体,取代价值单一化的法国文化共同体,以各个成员和谐相处的人类文化共同体,取代源于殖民化历史遗产的法语国家共同体。在这一新型文化共同体的意识建设方面,安的列斯群岛流散作家主观上应当确实有致力于扮演积极社会角色的一面。

《世界杯》,图片源自Yandex

全球化时代,跨国家、跨地区的移民潮日趋频繁,文化融合已经成为当下的重要议题。就此,格里桑不无道理地分析道:“移民要想顺利融入法国社会,取决于一种互动性的、关系型的文化政策,而非依赖于同化主义或价值单一的旧殖民政策,那种全新的文化政策亟待构建,所有法语国家共同体的参与者,都应当为之付诸努力。”20世纪末以来,北美文化产业迅速扩张,第三世界出现比较强烈的文化自觉趋势,法国文化的优越地位逐渐退出历史舞台。“自80年代起,法国政府对于文化领域进行了尤为显著的干预”,推出一系列新型文化政策,倡导南北合作,给予安的列斯流散作家一定程度的认可,促进了法国文化繁荣与社会发展。德里克犀利地指出:“欧洲中心主义……保留着其文化霸主的地位;但比以往任何时候都要明显的是,为了维护这种地位,它的边界必须更加敞开,以吸收其他文化的价值,如其不然,这些价值或许会成为毁灭性反对力量的源泉。”较之殖民时代,如今的法国威权以更为柔和含蓄的方式,吸引海外属地和前海外殖民地的文化力量,收编安的列斯群岛法语流散作家的批判声音和反对立场,将它们融入法国文学体制,进而巩固法语国家共同体,壮大自身的文化实力。

拉费里埃、格里桑等作家做出的超越国家、族群和语言界限的多元文化共同体承诺,尽管批判了法国文化沙文主义,却也或多或少迎合了法国在全球化时代丰富自身文化多样性、提升文化影响力的国家战略。通过书写“世界主义”文化理想,认同“世界主义”文化意识,这些作家得以展现兼容并包的文化气象,塑造开放包容的文化品格,拓展广阔深远的文化境界,也因此获得了一种独特的主体身份立场,在日趋多元化的法语文化空间中享有一定的合法性。他们普遍地赞颂一种比较空泛的人类文化多样性,但却忽视那些存在于不同民族思想传统之间、不可化约为同一性的价值内核,故而其文化抵抗的真诚性令人生疑,其文化多元主义立场也有待推敲。此外,这些作家也并未对于自身所属的意识形态作出深刻反思,更未将多元文化共同体的构想落实到制度建设层面。结合种族冲突和政治多极化日益严峻的当下时代背景来看,他们作出的文化抵抗往往流于形式,甚至也不过是又一种文化身份自我塑形策略的实践。

结 语

自20世纪80年代起,安的列斯群岛法语流散作家群从多个维度探索自身的文化身份的自我塑形,这不仅源于对文化流散引发的主体危机的思考,更是对法国文化霸权乃至欧洲中心主义话语的回应。这些文化身份的自我塑形策略具有多方面意义。从消极的方面来看,他们的文化抵抗不仅没有如宣称的那样疏离帝国威权,反而成为帝国历史遗产的一部分,这场跨越语言、地域与国族边界的“驶入的航程”反映了“不断延续的帝国结构时代走向国际化的事实”。但积极地看,相较于殖民时期的作家,他们进一步消解部落意识的古旧藩篱,对于历史上一度被宗主国文明参照系所掩盖的殖民地文化以及后殖民时代的本土文化,获得了更为深入、更为全面的认识。如今,无论在安的列斯群岛,抑或在法国本土,文学表达已不再是殖民时期作家和具有殖民主义倾向作家的特权。在此意义上,他们的“驶入的航程”将促进欧美和第三世界/发展中国家之间的文化对话,促进不同文明的融合与创新。在更为广泛的范畴上,安的列斯群岛法语流散作家的局部经验折射出第三世界/发展中国家主体的普遍处境:如何寻求本土与全球化的平衡,在尊重文化民族性的基础上,不落入民族主义的陷阱,并构建一种真正的多元价值的主体观,确立一种富有活力的文化意识?这一问题亟待在探索中继续寻求答案。

原文载《外国文学动态研究》2023年第2期,“动态研究”专栏,责任编辑王涛,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。

责编:艾萌 校对:袁瓦夏

排版:雨璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅