新作评论丨“艺格敷词三角”——论查尔斯·伯恩斯坦作品中的诗歌、绘画与读者

冯溢,硕士,东北大学外国语学院副教授,主要研究领域为英美文学研究、英语诗歌研究。近期发表的论文有《别样的语言调性:查尔斯·伯恩斯坦诗歌中的声音美学》(载《外国文学研究》2021年第3期)。本文为教育部人文社会科学研究项目(21YA752002)的阶段性研究成果。

内容提要 美国语言派诗人查尔斯·伯恩斯坦与多位视觉艺术家合作,创作了多首体现其回音诗学的艺格敷词。借助图像学专家W.J.T.米歇尔关于艺格敷词的探讨,本文认为,伯恩斯坦在创作艺格敷词时采用了语言游戏、不确定性以及历时性与共时性相融合等创作手法,实现了艺格敷词语言的视觉再现,使诗歌跨界到绘画,展现了诗歌、绘画和读者三者的动态关系。

关键词 查尔斯·伯恩斯坦 艺格敷词三角 回音诗学

G

艺格敷词(Ekphrasis或Ecphrasis)源自希腊语,原意为“充分讲述”或“说出”,它出现在荷马史诗《伊利亚特》(Iliad)、《画记》(Eikones)等多部文学经典中,是一种古老的修辞术和文类。艺格敷词因将文与图、诗与画联姻而具有跨媒介性:“艺格敷词是描述性的语言,它将清楚描述的事物带到人们的眼前。”20世纪中期,斯皮策(Leo Spitzer)、克里格(Murray Krieger)等人将艺格敷词引入当代学术话语,使这个古老的术语重新焕发活力,展现出古典概念少有的“跨学科再生能力”。在“图像转向”时代,艺格敷词研究超越了传统的诗画关系研究,图像学专家米歇尔就十分重视艺格敷词的跨媒介性,称艺格敷词“用语言再现视觉表象”(verbal representation of visual representation)。

查尔斯·伯恩斯坦(Charles Bernstein,1950—)是美国语言派诗歌的杰出代表,他经常出入纽约各大博物馆的艺术展览,不仅对视觉艺术的历史和发展动态熟稔于心,而且还与夫人、画家苏珊·碧(Susan Bee)以及其他视觉艺术家多次合作创作了多首基于绘画的诗歌。这些诗歌利用语言的不确定性和语言游戏勾起读者的想象力,实现诗歌的跨媒介性,是其代表性的艺格敷词。下文将借助米歇尔的理论对伯恩斯坦的代表性艺格敷词进行分析,探讨伯恩斯坦的创作手法和诗学理念。

一、 艺格敷词三角

根据李健对艺格敷词概念史的梳理,在20世纪90年代,研究者主要通过比较诗画的差异和优劣,即诗画之间的“竞争”,来界定艺格敷词。进入21世纪,随着数字媒介的兴起,研究者开始关注艺格敷词与绘画以及读者的“互动”,强调艺格敷词的文化功能。米歇尔的艺格敷词理论对“竞争”与“互动”这两种模式均有不同程度的探讨,在他看来,诗歌与绘画之间虽有竞争,但两者是同质还是异质的关系并非固定不变。他提出了艺格敷词实现艺术效果的三个阶段或三个时刻,它们的主要特点可概括为“艺格敷词的冷漠”(ekphrastic indifference),“艺格敷词的希望”(ekphrastic hope),以及“艺格敷词的担忧”(ekphrastic fear)。在第一个阶段中,读者认为艺格敷词不可能用语言来再现视觉表象,对艺格敷词能否实现其目的表示冷漠。不难看出,读者对艺格敷词的冷漠源于诗与画两种媒介的差异,例如,在济慈著名的艺格敷词《希腊古瓮颂》中,诗歌文字与希腊古瓮的实体存在本质区别。在这一阶段,读者认为诗与画是“一种尚未同一”的关系,艺格敷词不可能再现视觉表象。在第二阶段中,读者在文字隐喻的激发下想象图像,艺格敷词似乎克服了语言符号和图像符号之间的鸿沟,让诗与画呈现了“一种潜在的将要同一”的关系,也就是德语“Andersstreben”所说的媒体超越其本身的表现性能而进入另一种媒体的表现状态的美学,钱锺书谓之“出位之思”。龙迪勇认为钱锺书的“‘出位之思’之‘出位’即表示某些文艺作品及其构成媒介超越其自身特有的天性或局限,去追求他种文艺作品在形式方面的特征”,因此,“出位之思”是跨媒介叙事的基础。比如,在阅读《希腊古瓮颂》时,许多读者就生发了“出位之思”,似乎“看见”了诗歌中希腊古瓮的古韵外观和瑰丽图案。所以,在第二阶段,读者对艺格敷词实现语言的视觉再现抱有希望。第三阶段“艺格敷词的担忧”反映了读者的另一种心理状态。要理解读者为何会产生对艺格敷词的担忧,首先必须理解为什么米歇尔称艺格敷词语言符号的视觉性是语言的“他者”(the Other)。这是因为语言的表意功能已被固化为语言最重要的、甚至是唯一的功能,而语言的视觉功能却往往被忽视,就此而言,语言的视觉功能与语言的表意功能可与“他者和主体”的关系相类比。另外,诗、画之间的差异性与竞争关系也使两者互为“主体”与“他者”。基于以上两点,一旦“诗歌是语言符号,绘画是图像符号”这个审美常识被打破,读者就会产生担忧,以至于否定或排斥诗歌的“他者”——艺格敷词的视觉再现,米歇尔认为莱辛的诗画异质论就是这一心理的典型代表。米歇尔的艺格敷词三阶段论将读者的心理反应引入对诗画关系的观照中,既关注诗画的同一性和差异性,又重视读者的接受,突出了诗歌、绘画和读者的三角关系,即“艺格敷词三角”。在《艺格敷词与他者》(“Ekphrasis and the Other”)一文中,米歇尔指出,“艺格敷词的希望”的核心目标是“对他者性的克服”(“the overcoming of Otherness”),这种他者性不仅体现在诗、画的竞争关系中,也体现在言说和观看的主体与言说和观看的对象之间,前者是活跃的,后者是被动的、沉默的。换言之,米歇尔敏锐地认识到艺格敷词之视觉再现的他者性不是一个单纯的审美问题,而是包含“意识形态”“文化统治”“职业竞争”等诸多因素的复杂问题。

诗集 《擦身/而过》

二、 伯恩斯坦的不确定性:在“艺格敷词的希望”与“艺格敷词的担忧”之间转化

从米歇尔的“艺格敷词三角”来考察,伯恩斯坦的艺格敷词明显反映了诗歌语言的视觉性:一方面利用“不确定性”模糊诗歌与绘画的界限,跨界到绘画,实现“艺格敷词的希望”,另一方面又通过诗与画的差异性表现了对艺格敷词的担忧。以诗歌《否则他将会死去》(“Otherwise He’d be Dead”)为例,这是一首根据弗朗西·肖的同名绘画作品创作而成的艺格敷词,诗文如下:

而且我也会去墨西哥,而不是在这观赏兔子或是解读图像中的符号(或者这是一张符号的图像吗,我总感到疑惑不解?)。她对我说——我记不清确切的话了——试着读读这本,生命之书或什么,好像我知道其中的含义,那些杯子,谜一样的人怀有的神秘的希望,也许那不是杯子,而是一次敬酒,或是就是敬酒的回声,而手正从前景滑向背景(就像我常常感受到的那样)。也许抽象性解释了写作是什么,其余一切都只是幻象,幻想它将一切连接在一起或循环起来,这点毫无疑问,但以何种方式呢?这本书是一个无穷可能性的浅碟(喋喋不休,叮当不休),只是他们却在此终结,就在那底边。

诗歌开头句“而且我也会去墨西哥”将诗歌与绘画的题目《否则他会死去》在意义上衔接起来,即:“他会死去”,“而且我也会去墨西哥”。接着,诗歌提出了一个问题:“我”正在解读“图像中的符号(the signs in the pictures)”还是在解读“符号中的图像(the picture in the signs)”?梵高曾说“安排色彩可以创造诗歌”,毕加索也认为作画就是写诗,写诗可被看作作画。绘画何尝不是“图像中的符号”,诗歌又何尝不是“符号中的图像”呢?这种颠倒的语言游戏巧妙地模糊了诗歌和绘画的界限,暗示出诗画的同质性。诗歌对人称代词的使用也尽显不确定性。比如:诗中的“他/她”可能指画家,也可能指画中的人物,而艺格敷词中的主格人称代词“我”则可能指代诗人,也可能指代画家,或是指代想象中的读者。不确定的人称代词“他”、“她”以及“我”显示出主体与他者,诗歌、绘画和读者的不确定的流动关系,让诗歌和绘画“你中有我,我中有你”。再者,谐音音变的不确定性再现了绘画的抽象性,让诗歌跨界到绘画。肖的绘画采用抽象表现主义风格,有依稀可辨的具象物(如兔子、人和书),也有抽象物(如网格和圆圈),这给艺格敷词的创作带来了难度。在这首艺格敷词中,伯恩斯坦没有直接描述抽象物,而是对画中具象物的描绘采取了“消解叙述”的手法,颇具“诗家三昧”的意味。所谓消解叙述就是“先报道一些信息,然后又对之加以否定”,提到杯子之后,他将“杯子”消解描述为:“也许它不是杯子”,而是“敬酒的回声”。“回声”可视为伯恩斯坦对绘画抽象性的一种隐喻。在“手正从前景滑向背景”一句中,“前景”隐喻具象物,“背景”则隐喻抽象物,诗歌描绘的内容也从具象物开始向抽象物转化。声音谐音变化制造出声音上的不确定性,将绘画里的“书”描述为一个无穷可能性的“浅碟”,“喋喋不休、叮当不休”。从“浅碟”(platter)到“喋喋不休”(patter)再到“叮当不休”(clatter)的谐音音变产生不同的词汇,碰撞出无穷无尽的可能性,似乎照应了前面的诗句,是对“敬酒的回音”的拟声描写。读者不由问道:敬酒的回声指代什么?这个无穷的可能性代表了什么?这些谐音词汇的变音和绘画有什么联系?有这样一种可能:诗中提到的这本“书”隐喻诗歌本身,所以谐音词汇碰撞出的“敬酒的回音”代表了语言的无限可能性。在朗读诗歌时,诗歌的语言符号促使我们在日常经验中找寻与“回声”相关的声音和图像记忆,使我们不仅听见“敬酒的回声”,而且似乎还“看见”了与回声相应的图像中的抽象符号。可见,这首艺格敷词将绘画的“抽象性”包孕于不确定性之中,通过语言游戏、人称代词、谐音音变的多重不确定性来激发读者的智性参与完形填空,进而“将描述的事物带到人们眼前”,实现语言的视觉呈现,也即实现“艺格敷词的希望”。这也正是诗歌“富于包孕的片刻”,即诗歌跨界绘画的时刻。

《否则他会死去》,作者:Francie Shaw

绘画出自诗集《擦身/而过》

不过,伯恩斯坦并不一味沉醉于“艺格敷词的希望”,诗歌结尾终结了“诗画同质”的幻想,使诗歌向“艺格敷词的担忧”转化。“这本书是一个无穷可能性的浅碟”隐喻诗歌跨界的可能性,“在此终结”表面上是在讲这本书“无穷可能性”的终结,实际上同时也是在暗示艺格敷词语言的视觉再现也即诗画同一的结束。有趣的是,在语义上,诗歌的结尾与题目《否则他将会死去》形成了悖论,因为如果“生命之书”完结于“底边”(bottom edge),生命就此终止,那么题目为何是《否则他将会死去》呢?一方面,结尾指出无穷可能性终结在“底边”,“底边”暗喻了诗歌和绘画间的边界,勒令读者终结“诗画同质”的幻想,否定了诗画的同质性;另一方面,如果将诗歌结尾和题目联合起来,我们又会发现其中暗示了诗画同质的可能性并未终结。通过这一悖论,绘画的标题与诗歌的结尾形成了生与死的循环,似乎在不断地追问诗画是同质还是异质关系,不断叩问语言的视觉再现的可能性。从以上分析可见,伯恩斯坦的艺格敷词利用多种不确定性在“艺格敷词的希望”与“艺格敷词的担忧”之间转化,展现了诗人对诗歌与绘画关系的深刻思考。

三、 伯恩斯坦的回音诗学:诗歌与绘画的交互

伯恩斯坦曾说,“不要将碎片想象为不连续的碎片,而是将它们想象成重叠、褶子、折叠:一种和弦或回音诗学,其中共时性音符与历时性音符融为一体”。伯恩斯坦的艺格敷词充满语言的碎片,将历时性与共时性融合在一起,展现了诗歌与绘画的交互关系,演绎了米歇尔艺格敷词三角关系中诗与画的交互性。

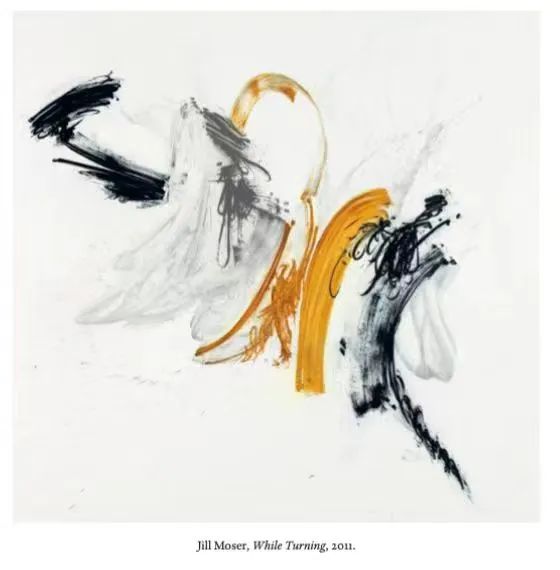

《返转之中》,图片源自https://jacket2.org/commentary/wild-turning

《疯狂返转》是伯恩斯坦的另一首艺格敷词,这首艺格敷词根据画家吉尔·莫泽(Jill Moser)的绘画《返转之中》(“While Turning”)创作而成。莫泽的画作色调简单,画中的色块和线条以破竹之势表现了刮擦和涂鸦等动态变化,尽显抽象表现主义之风。伯恩斯坦的诗文如下:

你走了又回来

仿佛无法察觉

抑或我发现自己

纹丝不动,回忆起

如何刹那间所有未曾说出的话

爆裂开来,就像

七月四日夜晚的

天空,抑或在那瞬间

之后。

首先,诗歌的题目《疯狂返转》(“Wild Turning”)是绘画题目《返转之中》(“While Turning”)的谐音。诗歌题目与绘画题目在声音上相似,但在语义上却有本质区别,这似乎暗示了诗歌与绘画的界限,又同时表明两者并非泾渭分明。其次,诗歌巧妙地结合了对“共时性”的刻画和“历时性”的描写,展现了历时性与共时性的融合:“你走了又回来/仿佛无法察觉”两句突出了两个动作的瞬间性,你的“走”和“来”仿佛在瞬间就完成,表现出动作的共时性;而“你走了又回来”与“我发现自己/纹丝不动”的对比,则突出了时间的流逝,展现了历时性。同样,“七月四日夜晚的/天空”和“抑或在那瞬间/之后”刻画了七月四日美国国庆日被烟花照亮的天空与天空变暗之间的瞬间变化过程,是历时性与共时性的融合。最后,诗歌独特的断行强化了这一融合的效果。诗人采用跨行连续,行行诗句组合在一起,展现了历时性,而语句断裂形成词语碎片,并置于不同诗行间,声音空白插入其中,强化了共时性,这便使历时性和共时性的交融效果更加显著。莱辛认为绘画是空间艺术,而诗歌是时间艺术,强调绘画的共时性和诗歌的历时性。他说,“绘画运用在空间中的形状和颜色”,而“行动是诗歌的独特对象”,“绘画在它的并列的布局里,只能运用动作中某一顷刻,所以它应该选择孕育最丰富的那一顷刻”。对行动的描写可以体现出诗歌的历时性,而绘画对“那一顷刻”的刻画则形成了其瞬间的共时性的特点。米歇尔指出,莱辛将诗画差异定位为时空差别是明智的,但却存在片面性:“莱辛的整个区别悬挂在主要和次要再现、直接和间接表现之间差异的一条纤细的线上”,因为“时间艺术”和“空间艺术”之间的区别是“在再现的第一层面上运作”,但在推测的层面上,“诗与画的所指自行成为能指,时间艺术和空间艺术之间的界限消解了”。伯恩斯坦的艺格敷词融合了“历时性”和“共时性”,在很大程度上消解了“时间艺术”和“空间艺术”的区别,打破了诗歌与绘画的界限。

W. J.T. 米歇尔

在历时性与共时性的融合中,艺格敷词既模仿了绘画的表现方式,又对绘画主题和内容进行了诠释和拓展。在莫泽的画中,抽象的线条和色块同时出现在画布上,反映出绘画的共时性的特点。从线条的笔触中,读者可以看出画家在作画时挥笔的迅猛动作,画家作画的过程得以呈现,在某种程度上体现了绘画的历时性。伯恩斯坦的艺格敷词一方面模仿了莫泽的绘画,那些描写“瞬间”的共时性诗句是对绘画中线条的共时性的隐喻,而诗句的组合形成了对历时性的描绘,隐喻了绘画中线条的变化和画家作画的过程;另一方面,艺格敷词对画作进行了诠释和拓展。绘画的抽象性和表现力赋予艺格敷词巨大的发挥空间。绘画中变化的线条和动态的笔触被具象化为人物的动作和空间距离的变化,这体现了诗人对绘画的诠释,而绘画中出现的主要色彩——“黑色”、“白色”、“灰色”和“黄色”,则被艺格敷词赋予了具体的意象,被描写为“所有未曾说出的话/爆裂开来”,就如同“七月四日夜晚的天空”,绘画的四种主要颜色及其形态被扩展为燃放礼花所呈现出的多种色彩和姿态。诗歌的结尾则强化了绘画的动态表现力,读到结尾句“抑或在那瞬间/之后”时,读者能联想到烟花消失后变暗的天空。前面的诗句让读者“看到”了五彩缤纷的天空,而此刻的诗句让读者又“看到”空白的画布,也就是说,图像似乎忽然消失,绘画退回最初的起点。因为艺格敷词和画作都被收录在伯恩斯坦的诗集中,所以读者可以读完诗歌,再观赏绘画,或是观赏完绘画,再阅读诗歌,或是看画和读诗交互进行。在诗与画的交互作用下,动与静、色彩与空白、语言符号与图像符号不断相互转化,在读者的想象中,语言再现出的图像时而是抽象的色彩线条,时而又变换为空白的背景。静态的画作在艺格敷词的作用下,似乎被赋予了一种翻转、动态的艺术效果。值得注意的是,诗画的交互与翻转基于读者的想象力,读者的想象力又是被艺格敷词语言的视觉性激发出来的。如同绘画使用极简的色彩,艺格敷词也采用了简单常用的词汇和极少的修饰词;如同绘画中的抽象色块,诗歌断裂的诗行也形成语言碎片,增加了诗歌的抽象性。

四、 绘画、艺格敷词、读者之间的三角关系

米歇尔认为,艺格敷词处于绘画和读者两者之间,三者体现了一种三角关系,“必须要将其图绘为一个三角家庭,在其中,自我和他者、文本和形象之间的关系都是三重刻写的。如果艺格敷词通常表现了对某个视觉客体的欲望(无论是要去拥有它还是褒扬它),那么,它也将这一表现作为礼物馈赠给读者”。换言之,艺格敷词处在绘画和读者之间,艺格敷词要发挥作用,实现语言的视觉性和跨媒介,读者的参与是至关重要的。在分析《疯狂返转》时,我们已经感受到了艺格敷词、绘画和读者的三角关系,伯恩斯坦另一首典型的艺格敷词《小拇指的统治》(“Pinky’s Rule”),则体现了诗歌、绘画、读者的“三重刻写”。

《小拇指的统治》,视频源自https://jacket2.org/commentary/pinkys-rule

画家西里曼使用小拇指在iPad上作画,伯恩斯坦用《小拇指的统治》回应了西里曼的画作,西里曼又用画作回应伯恩斯坦的诗歌,最后将绘画制作成七分钟的动画视频,并朗诵艺格敷词给录像配音。伯恩斯坦称,《小拇指的统治》“展现了画与诗的莫比乌斯环的扭结效果,诗歌透过图画说话,图画又反过来回应,反之亦然”。可以说,《小拇指的统治》是一首基于录像的艺格敷词,生动地体现了艺格敷词三角关系的动态变化:诗人和画家互为读者,诗歌赋予动态的影像以声音,动态的影像赋予诗歌以画面。

诗歌《小拇指的统治》与画作同题,并在注释中提供了创作背景资料的网站链接,读者阅读资料后可知“小拇指的统治”指的是画家用小拇指在iPad屏幕上作画的绘画方式。在观看《小拇指的统治》的录像同时倾听西里曼朗诵诗歌,读者时而可以发现影像与诗歌之间的吻合:录像中的影像对应着艺格敷词中的数词、动词(“走”“泼溅”“鞠躬”)、名词(“马驹”“制冰机”“烟斗”“小拇指”以及颜色名词);与“给我跳支/祈雨舞,环绕/规划中的停车场/雏形/漫步”相对应,录像里有一个人从屏幕右边走向屏幕左边,消失后重新出现,环绕空地慢慢踱步。读者时而也会注意到,视频中有些影像片段与艺格敷词形成相互补充、彼此拓展的关系。例如:一个影像片段展现一叶小舟穿过汪洋,消失在远方,与此同时,西里曼朗诵的诗句是:“然而他们只出售/单程票。”再如,与诗句“幻想/总有十分之九的/串通和半个/渴望的想象”对应的录像片段是这样的:一个圆球在不断变化的背景色中上下弹跳。诗歌中的“幻想”隐喻影像中不断弹跳的球。“幻想”与“球”是不同的事物,但两者又有暗合,也就是诗歌中描述的“十分之九的/串通和半个/渴望的想象”。在差异和暗合的碰撞中,诗歌赋予图像意义,图像让诗歌更为具象,两者彼此补充和拓展。上述片段让读者认识到,“小拇指的统治”不只是暗示了画家的绘画方式,还有十分丰富的隐喻意义。在阅读诗歌和观看录像后,读者会发现“小拇指的统治”首先隐喻了诗歌与绘画的竞争关系,“统治”强调了绘画对艺格敷词的牵制和控制,“小拇指的统治”作为一个矛盾修辞,暗含对“统治”的讽刺,因为小拇指是五个手指中功能性最小的手指,所以它的统治力也是最弱的。简言之,“小拇指的统治”一方面表明诗歌是对西里曼画作的回应与模仿,另一方面又暗示诗歌要与绘画一争长短的竞争意识。此外,值得注意的是,诗中还出现了“小拇指的统治”的近义词“胆小鬼的统治”和“内奸的统治”:“在胆小鬼的/统治下,发球很少得分/推拉窗是暴虐的/荷包不保……内奸的统治,接下来/是什么,谁是/那个倾听的/人。”《小拇指的统治》发表于2018年,从创作背景来看,诗人是在表达对美国总统特朗普的不满和批评:在胆小鬼的统治下苛政害人,经济萧条;在内奸的统治下,无人倾听民声。最后,“小拇指的统治”还隐喻了弱势群体的夺权,比如“如果小拇指统治/你最好把/你的右脚/从我左脚上移开”,诗句对应的影像是一位女性用手指在iPad上绘画,然后是一个人将其右脚从另一人的脚上移开。再比如,“即便最小的/手指头也比这/知道的更多。小拇指的/统治:惹人喜爱/却也让人失落”。与这一层隐喻相呼应的是诗中其他对“他者发声”或“他者夺权”的隐喻,比如:

……这只麻雀

以不同的方式

唱了出来。歌唱

橙色和绿色

以及他们之间所有的

中间色。……

然而你

知道,颜色

太靓丽。你不

妨在雪色背景下

画出阴影。既然有时

阴影是你能看见

的全部(那也包括

我)

小麻雀隐喻弱小群体,它的歌声隐喻他者的声音。小麻雀以不同的方式歌唱,既唱出纯粹的颜色,还唱出中间色,一种颜色融入另一种颜色所形成的中间色则可被视为对跨界主体的隐喻。

诗歌抵近“艺格敷词的希望”离不开读者参与。在观看录像和倾听艺格敷词时,读者对“小拇指的统治”之多元隐喻的理解不断深入,读者不再处于诗歌或者绘画之外,而是进入诗歌与绘画的交互关系之中,参与意义和审美的构建;读者从被动阅读到主动参与的过程,就是读者、诗歌和绘画的三重刻写的过程,也是读者从诗歌和绘画的“他者”转为诗歌与绘画的“主体”的过程。如果说浪漫主义时期的艺格敷词《希腊古瓮颂》,用语言描写让读者“看到”了古瓮,是艺格敷词和读者的双重刻写,那么,伯恩斯坦的艺格敷词和绘画同时出现在录像中,读者观看录像的同时又聆听诗歌,参与对艺格敷词与绘画的多义建构,则展现了读者、艺格敷词和绘画的三重刻写。

伯恩斯坦的艺格敷词与他的回音诗学有密切关系。回音诗学是一种重视声音的诗学。有评论家指出,伯恩斯坦在其诗歌中“突出了他所描述的文本的‘音乐’和作品的整体声音”。伯恩斯坦称,回音“是美学的星丛中一个母题反弹到另一个母题所产生的非线性的共振”,是“共时性音符与历时性音符融合”。回音诗学离不开“荒诞玄学探究”(Pataquerical Inquiry),这个术语来自法国象征主义作家阿尔弗雷德·雅里(Alfred Jarry)创立的“荒诞玄学”,由荒诞玄学或称后形而上学(pataphysics)和探究(inquiry)组合而成。荒诞玄学与传统科学相对立,而荒诞玄学探究则是与“官方诗学文化”相悖而行的诗学实践。在伯恩斯坦看来,以《纽约客》《纽约书评》等主流媒体为代表的官方诗学文化代表了一种僵化的诗学思想和诗歌评判标准,禁锢了诗歌的发展,而荒诞诗学探究代表了非官方的诗学文化,是一种他者诗学。从荒诞玄学探究的角度来看艺格敷词,不难看出诗人利用隐喻性的语言构建了一个间性空间:诗歌跨界到绘画领域,实现了视觉表象的再现;读者不仅通过想象“看到”了语言再现的视觉表象,还参与了诗与画的互动,参与生产交互性的审美体验。如果我们能够理解伯恩斯坦的艺格敷词展现出的诗、画和读者的多重互动关系,就不难理解主体和他者在权力关系中的流动了。

结 语

帕罗夫教授指出,在20世纪初期,抽象性的绘画比起抽象性的诗歌更容易被人接受,但到了20世纪中叶,“现代诗歌和绘画不仅在艺术技法和精神上相互借用,甚至在文本和体式上试图追求合一”。米歇尔的理论让我们认识到,对当代艺格敷词的阅读要从“艺格敷词与读者的两重关系”的传统阅读模式向“读者、诗歌与绘画三重刻写”的新型阅读模式转变。伯恩斯坦的艺格敷词利用多种创作手法实现语言符号的视觉再现,体现了诗人独特的诗歌技巧及其对诗歌语言的可能性的不懈追求,在伯恩斯坦笔下,作为一种古老的诗歌形式的艺格敷词展现了崭新的活力,精彩地演绎了艺格敷词三角——诗歌、绘画和读者——的多重交互关系。

原文载《外国文学动态研究》2023年第3期“新作评论”专栏,图片均由作者提供,责任编辑龚璇,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。

责编:艾萌 校对:袁瓦夏

排版:雨璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅