作品及作家研究丨走出世纪之交的犹太身份困境——《诉讼》中“启示的虚无”与世俗生活内的救赎

崔诗韵,华东师范大学中文系博士生,主要研究领域为现代德语文学。近期发表的论文有《从犹太流亡者走向马克思主义——彼得·魏斯在〈调查〉中的身份探寻》(载《外国文学评论》2022年第3期)。

内容提要 西方学界长期关注卡夫卡与犹太神学间的联系,但少有研究能结合文本细节将卡夫卡对犹太神学的关注与19至20世纪之交中欧犹太人的身份难题相关联。犹太神学家格舒姆·肖勒姆进行了这一历史性的尝试,将《诉讼》视为现代犹太人走出同化主义与复国主义身份困境的文学路径。本文综合文本细读、神学研究与历史分析,通过展现犹太人困境在《诉讼》文本细节中的渗透,分析肖勒姆对《诉讼》的理解与卡夫卡创作本身之间的偏差,借以阐释卡夫卡在犹太身份问题上区别于同时代犹太知识分子的独特立场。

关键词 卡夫卡 肖勒姆 世纪之交《诉讼》犹太困境

犹太神学传统是贯穿于卡夫卡写作中的一个关键主题,因而卡夫卡与犹太神学传统间的关系也一直是学界尤为关注的问题。卡夫卡对犹太神学传统的态度始终暧昧难辨,无法用肯定或否定等明确的语词来概括。但是,如果将卡夫卡对犹太神学传统的复杂情感放置在19至20世纪之交(Fin de Siècle)这一特定历史语境下,放在当时中欧地区德语犹太人在回不去的宗教神学传统与融不进的西方现代国家之间挣扎的困境中去理解,卡夫卡的立场和思想图景或许会更明了一些。

犹太喀巴拉(Kabbalah)神学家格舒姆·肖勒姆(Gershom Scholem,1897—1982,又译作格舒姆·索罗姆)进行了这一历史性的尝试。他围绕卡夫卡与世纪之交犹太身份困境之间的联系,在多部喀巴拉神学论著及相关信件中进行了讨论。其中,关于小说《诉讼》的讨论尤其能体现肖勒姆对卡夫卡与喀巴拉神学间的密切联系的思考。肖勒姆一方面在喀巴拉的透镜下延续了学界对《诉讼》的神学阐释,另一方面结合自身面临的犹太身份危机,在小说中为现代犹太人寻到了一条走出二重身份困境的救赎路径。然而,肖勒姆的喀巴拉式神学解读是否能够证明卡夫卡与喀巴拉主义间存在直接关联?肖勒姆的理解是否完全贴合卡夫卡的创作,两者之间是否存在龃龉?本文综合卡夫卡与肖勒姆文本细读、神学研究与历史分析,尝试对上述问题做出回答。

格舒姆·肖勒姆,图片源自Yandex

一

在回不去的传统与融不进的西方之间:

世纪之交的犹太身份困境

卡夫卡的长篇小说《诉讼》自出版伊始就引起了诸多研究者的争论。这些争论大多围绕如何定义小说中的“律法”展开,大致可分为两条路径。一条路径以莉达·克西伯格(Lida Kirchberger)与格哈姆·史密斯(Graham Smith)等学者为代表,他们从政治学与社会学的角度将现代主体放置在“正义-律法-权力”三位一体的网格中,视小说中K的痛苦追求为现代主体为律法寻求正义的基础而最终失败的过程。另一条路径则以肖勒姆为代表,他将小说中的律法视为犹太教的神圣律法,用古老的犹太律法在现代的衰落解释律法寻而不得的原因。从《诉讼》的文本来看,小说的确呈现了律法的世俗与神圣两重含义。一方面,小说建构了一个由“初审”“法庭”“监督官”等现代司法话语构成的“法治国家”;另一方面,小说中看似正常的司法流程背后总隐匿着与世俗常理相悖的荒谬特征,例如,K在没干坏事的前提下突然被捕,神秘法庭隐匿在贫民窟阁楼中,K被近乎宗教屠杀的诡异方式处死在天幕之下等,这些元素都为看似律法之下的现代生活覆上了神秘的宗教属性。由此来看,《诉讼》中的律法隐含着卡夫卡作为一名德语犹太作家的历史眼光。

“律法”在犹太历史上占据核心地位,它是犹太人与上帝相连的神圣媒介,也是犹太社区自治的重要司法保障。原初的犹太律法源于上帝,是上帝赋予犹太人的伦理诫命,具有神圣的宗教含义。然而,伴随着启蒙运动与法国大革命的发生,古老的犹太律法受到启蒙理性与现代司法制度的冲击,成为犹太人融入西方异国文化的负担,于是,舍弃古老律法、与西方世界同化成为该时期犹太人的主流选择。在此背景下,为解决古老律法面临的现实危机,确保民族的持存与信仰的维系,以利奥波德·聪茨(Leopold Zunz)为代表的19世纪犹太改革派借鉴黑格尔的历史发展理论构建了“犹太教科学”(Wissenschaft des Judentums)观念,对古老的神圣律法进行现代化改革。他们以“科学”为媒介,寻找犹太与其他民族律法文化的共通之处,在自我改革的基础上承认其宗主国的现代司法体系,以现代公民的身份履行他们对居住国政府的义务。在改革派的促动下,犹太律法开始以神圣与世俗的双重面目存在。然而,这种双重性自诞生之初便产生了割裂犹太共同体等一系列消极影响。到19世纪末20世纪初,民族主义逐渐兴起,中欧各国民众从宗教文化共同体认同转向民族血统共同体认同,犹太改革派对犹太律法的历史化、科学化改革依旧走在由摩西·门德尔松(Moses Mendelssohn,1729—1786)开启的强调人类普遍性的启蒙时代的旧路上,“他们关心的是犹太人如何成为普遍意义上的人类,而不是特殊意义上的民族”,这使现代犹太律法陷入既与古老传统律法断绝又无法与异国律法兼容的两难境地。律法是犹太人生存的根基与彼此联结的纽带,19世纪末的律法危机实际上与犹太人同时遭遇古老传统与现代世俗双重攻击的处境相呼应。受复杂的地理位置与民族文化影响,该处境在世纪之交的中欧地区,更确切地说是在布拉格德语犹太知识分子身上体现得尤为明显。

摩西·门德尔松,图片源自Yandex

世纪之交是中欧地区从哈布斯堡王朝控制下的奥匈帝国(empire)分解为多个现代民族国家(nation-states)的关键时期,在民族主义思潮的冲击下,布拉格德语犹太人被排除在现代西方民族国家的合法公民之外。在国家层面无法找到归属感的犹太知识分子开始向自身的民族性回归。然而,他们的父辈们大多为同化派,宁愿为融入德意志自由主义文化而丢弃传统律法,为了在动荡的民族主义思潮中谋得一席生存之地,他们的父辈站在“资本主义黑暗巢穴中的表面”,试图用资本主义社会中产阶级的面孔掩盖其犹太民族属性。因此,中欧地区世纪之交,子一代的德语犹太人没有前人的文化根基可以倚仗,既缺失了天然的民族身份根基,也没有明确的现代民族国家公民身份。由此观之,以卡夫卡为代表的一代说德语的中欧犹太人更像是“一种过渡”,他们站在历史的不确定之处,用无根的存在书写着犹太传统神学权威在现代民族主义语境之下的萎缩。

卡夫卡的《诉讼》呼应着世纪之交中欧地区德语犹太人普遍的身份困境。以小说中的布洛克(Block)这一特殊的商人形象为例。K在胡尔德律师公寓初遇布洛克询问其姓名时,布洛克回答:“布洛克,我是个商人。”“商人”的德文为“Kaufmann”,可直译为“考夫曼”,常用作德系犹太人的名字,因此,这句话也可以理解为“布洛克,考夫曼·布洛克”。此处,卡夫卡将“考夫曼”这一德系犹太人常用的外来姓名与其商人职业合并在一起,借助于该词汇的多义性暗示部分犹太人出于实际利益的考虑而选择通过商业贸易等方式融入西方世俗社会的行为。K追问布洛克:“这是您的真名吗”,“我想,您可能有某种原因不愿意暴露真名”。此处,K对布洛克真实姓名的怀疑,对应的是犹太人害怕遭遇排挤而掩饰自身种族特质的习惯。然而,这类从事商业活动的犹太人并未能真正从原有的犹太传统文化中脱离,一如卡夫卡的父亲,表面上对儿子关注犹太传统文化、与意第绪剧团演员伊扎克·略维(Jizchak Löwe)结交等行为嗤之以鼻,实际上却依然在宗教仪式方面遵守他并不理解的传统戒律。

类似的矛盾行为将这类犹太人悬置在犹太传统与现代公民两种身份之间,卡夫卡将该状态形容为“一条虫”,“尾部被一只脚踩着,前半部挣脱出来,向一边蠕动”。小说中的布洛克在胡尔德律师公寓的女仆房中便例示了这一状态:“他把文件摊在窗台上,一字一句地读”,“用手指着,一行一行慢慢往下看”。从布洛克跪在摆放着蜡烛的窗洞前的阅读姿态,以及他逐行逐句的阅读方式可以推断,布洛克阅读的法律文件其实是犹太传统律法经典。然而,布洛克一丝不苟地履行律师布置的阅读任务,却暗含了两重反讽。其一,布洛克并未读懂文字背后的神圣含义。当律师问布洛克是否读懂时,他十分尴尬难堪,“不停翕动嘴唇,对律师的问话作出无声的回答”。其二,布洛克表面上对胡尔德律师毕恭毕敬,像“律师的一条狗”,随叫随到,却背着胡尔德聘请了另外五位律师,而他如此行事是出于实用主义的考虑,即“他们每一个对我都有用处”。卡夫卡通过布洛克阅读律法时的专注与徒劳,面对律师时的谄媚而不忠,勾勒出一个小丑般的犹太人形象,完成了关于世纪之交西方犹太人身份困境的寓言:他们在现代民族主义的冲击下既无法切断与犹太传统之间的联系,又无法融入西方现代民族国家,只能在夹缝中挣扎着生存。

西奥多·赫茨尔,图片源自Yandex

置身于回不去的传统与融不进的西方的夹缝之间,是与卡夫卡同处世纪之交的犹太知识分子所面临的主要问题。为了挣脱这种无根状态,获得明确的身份归属,许多犹太知识分子投身于犹太复国主义运动(Zionism)中。作为世纪之交犹太知识分子的主要思想观念,复国主义背负着在现代困境下重建犹太民族身份的使命。它为犹太人设想了两条救赎路径:一条强调“历史的、外向的、物质性”的拯救,主张向西方现代国家靠拢,以现代犹太民族国家的建立作为犹太现代复兴的标志,该路径的代表是西奥多·赫茨尔(Theodor Herzl)的政治复国主义;一条偏重“宗教的、内向的、精神性”的拯救,主张回归古老的传统犹太宗教,以犹太精神作为界定犹太人的标准,其典型代表是马丁·布伯(Martin Buber)的文化复国主义。伴随着西方现代民族-国家观念的发展,犹太人在欧洲的生存环境进一步恶化,犹太人对于建立犹太国的渴望愈发强烈,文化复国主义者所推崇的传统宗教逐渐向民族宗教靠近,即在犹太教与民族主义之间建立关联,将犹太教作为一种必要的民族复兴行动的保障,这一行为使得文化复国主义沦为政治复国主义的附庸。

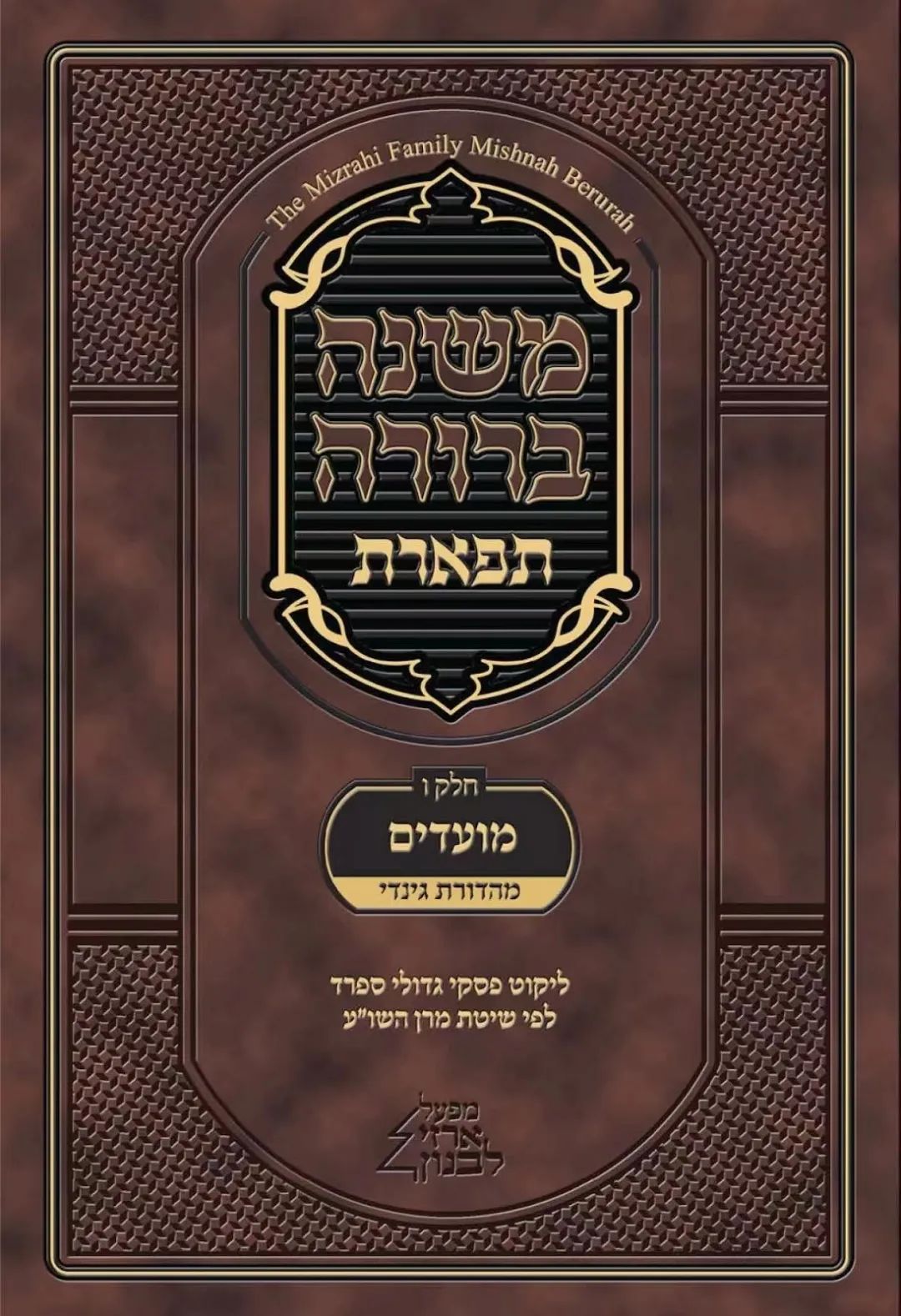

肖勒姆与卡夫卡虽身处复国主义思潮中,但他们两人均保持不完全信奉复国主义却又与之密切相关的微妙立场。肖勒姆在《从柏林到耶路撒冷》中曾表达了自己对政治复国主义的否定态度,即他关注复国主义的原因并非出于“建立一个犹太人的国家”的目的,而是希望在复国“前景下犹太文明内在的潜能能够得以充分实现”。然而,犹太传统文明在后启蒙时代陷入了危机,斯台凡·摩西(Stéphane Mosès)分析了这场危机产生的原因,他认为,犹太传统文化的衰弱“不仅是自启蒙运动以来对宗教信仰内容的怀疑,而且还包括其传授程序的弱化”。以犹太神学经典托拉(Torah)的传递为例:犹太教正统认为,摩西在西奈山获得了上帝传授的两部托拉,一部是“书面托拉”(written Torah,即书面律法),从广义层面来讲就是《希伯来圣经》,另一部是“口传托拉”(oral Torah,即口传律法),上帝没有赋予它文字的形式,而是经过历代信徒的口头传承,最终在《密西拿》(Mishnah)与《塔木德》(Talmud)中被固定下来。肖勒姆将“书面托拉视为上帝给予领域的象征,将口传托拉视为世俗接受领域的象征”。因此,书面托拉中隐藏着神圣之光,但这些神秘是被遮盖的,需要被世俗领域的口传托拉阐释,从而建立起神圣与世俗之间的连接。用肖勒姆的话来说,书面托拉如同“白色的火焰”,被隐藏在黑色的文本之间,而黑色的文本被肖勒姆称为口传托拉的“黑色火焰”,它“像是纸卷上的墨点”,是书面托拉呈现在人们面前的物质形式,“我们对书面托拉的召唤需要以口传托拉为媒介完成”。总之,神性领域的书面托拉需要一代代人以口传托拉的方式进行阐释、传授与更新,方能维持其与世俗的联系。然而,欧洲犹太人受启蒙运动、民族主义等社会思潮的影响,口传托拉难以存续,世俗世界的人们便与犹太传统中的神圣领域断了联系。另一方面,复国主义是西方现代民族主义思潮影响之下犹太人被迫做出回应的产物,文化复国主义虽然强调犹太精神的复兴,但文化复国主义者大多受西方观念影响,站在犹太启示经文传授过程之外,因而他们提出的犹太精神具有明显的西方后启蒙时代的特征,缺乏与神圣领域之间的联系,无法为文化复国主义提供足以与现代民族国家政治实体相抗衡的内在精神实体。在当代犹太历史学家诺姆·扎多夫(Noam Zadoff)看来,这类复国主义者对“通向东方的路径尚未认识完整,却总将目光重新投向西方”,他们的认知内含“危机”。而肖勒姆对这种危机早有觉察,他在《复国主义将在灾难中幸存》一文中表示:西方现代民族国家思想的影响使犹太民族“没有忠于自己的命运”,文化甚至“语言的干涸”使他们的“心灵变得枯竭”,一切关于犹太精神的表达都沦为“空话”。

《密西拿》和《塔木德》,图片源自Yandex

但卡夫卡与肖勒姆对复国主义并非一味反对,而是将复国主义的失灵作为他们解决犹太人身份困境的起点。卡夫卡虽不是一名复国主义者,却表达了复国主义存在的必要性,他在1916年8月2日写给菲丽斯·鲍尔(Felice Bauer)的信中这样写道:“犹太复国主义现在至少处在一种外在的顶峰,它对大多数的活着的犹太人来说是可以达到的,但是它仅是通往更重要部分的一个过程。”换言之,复国主义虽不是终极救赎,但它作为当时犹太知识分子的主流思想,是具有实践可能性的救赎行为,也是遭遇现代民族主义冲击的犹太人解决身份困境途中的一扇门,无法避开,而且穿越它也并不能一劳永逸抵达终点。

依据诺姆·扎多夫的研究,肖勒姆对复国主义的看法与卡夫卡几乎重合:“肖勒姆认为,犹太复国主义是犹太人进入历史的开端,也是犹太人对自己命运承担责任的开端。肖勒姆将复国主义视为发生在历史中的一个实践,而不是最终的目的。”具体来看,以1923年从柏林移民至耶路撒冷为分界点,肖勒姆对复国主义经历了一个从肯定到怀疑的过程。移民前,复国主义运动对肖勒姆产生了强烈的吸引力,他在马丁·布伯等人的影响下,开始阅读《纳赫曼拉比的故事》(Die Geschichten des Rabbi Nachman,1906)等与犹太传统神学有关的书籍,试图了解犹太精神的真正本质。他对犹太神学的兴趣,也促使他从犹太神学的维度反思复国主义失灵的原因。移居耶路撒冷之后,肖勒姆接触到了真正的东方犹太人与古老的犹太传统,也见证了复国主义政治性的一面落实到东方的土地时所造成的一系列灾难,并将这种灾难归咎为犹太神学精神的缺失:“神学系统的虚弱导致复国主义试图填补神学留下的空洞。”美国历史学家戴维·拜奥(David Biale)在《肖勒姆:喀巴拉与反历史》中也谈到了肖勒姆对西方犹太复国主义者缺失神学基础的不满:他们“不追溯犹太神学的源头,没有犹太历史的观念”,“没有希伯来语以及古典犹太文献的知识”,因而“没有真正的语言,只是空虚的喋喋不休”。

在肖勒姆看来,犹太神性精神在现代世俗世界的复兴才是解决世纪之交犹太人身份问题的关键。然而,在信仰缺失的现代世界唤起人们对神性精神的信仰是不易的,肖勒姆曾在与本雅明的通信中论及该问题。在1934年7月17日的信中,肖勒姆回应本雅明称现代人是“丢失了神圣经文的学生”的观点,指出现代人“并非丢失了神圣经文,而是手握着神圣经文却无法解读”。确切而言,神圣启示在现代世界以“被揭示的不可实现”的虚无方式存在,而“卡夫卡的世界就是这样一个启示的世界”。这个世界在肖勒姆1934年9月20日的信件中被更清晰地概括为“启示的虚无”(nothingness of revelation)。

那么,何为“启示的虚无”?肖勒姆将它“理解为一种状态”,在这种状态下,“神圣启示本身的内容虽然被降低到零点,但它仍然存在”,只是以否定的形式隐匿在世俗世界中。通过对犹太神学历史的追溯,肖勒姆在喀巴拉主义中发现了这种悖论性的神学模式,同时,他在卡夫卡的《诉讼》中看到了喀巴拉观念在现代世界投下的残影。简言之,肖勒姆通过“启示的虚无”这一概念发现了“喀巴拉神学与卡夫卡作品间彼此契合的关键”。

二

“启示的虚无”:肖勒姆视域下的卡夫卡

肖勒姆是现代喀巴拉主义研究的集大成者,他在《犹太教神秘主义主流》(Major Trends in Jewish Mysticism,1946)、《喀巴拉的起源》(Origins of the Kabbalah,1962)以及《论喀巴拉及其象征性》(On the Kabbalah and Its Symbolism,1969)等多部著作中对喀巴拉主义进行了深入研究,将原本庞杂混乱的喀巴拉主义加以系统化、学术化,打破了人们对喀巴拉主义的原有观念,点明了喀巴拉主义在从古至今的犹太历史困境中所扮演的关键角色,而且,更重要的是,肖勒姆站在他所处的时代重新审视犹太历史长河中的喀巴拉主义,揭示出喀巴拉主义中隐含的极端辩证因素之于神圣启示在现代世界复兴的重要意义。

《犹太教神秘主义主流》,图片源自Yandex

神圣与世俗的分裂是喀巴拉主义者理解世界的基本方式,他们认为,只有经历“人与上帝之间的分裂与融合的互动循环”才能完成上帝的整体性,从而构建一个“动态辩证流动的世界”,而关键在于世俗世界的个体如何实现两个世界间的流动,完成与神圣的连接。肖勒姆在《犹太教神秘主义主流》一书的序言部分引用卢孚斯·约拿斯(Rufus Jones)的话描述喀巴拉主义对神圣世界的寻觅机制:“注重直接感受与上帝的关系和切近体察上帝之在场。它是处于最敏锐、最热烈和最生气勃勃阶段的宗教。”喀巴拉主义注重对上帝的“直接感受”,这种倾向颇具现代精神,因为它强调个体最真实的宗教体验,力求打破传统犹太教的空洞形式,体现出“敏锐”“热烈”与“生气勃勃”的异端特质。这种充满生命力的异端特质使得喀巴拉主义在追求神圣启示的同时,倾向于关注历史现实中的个人。正如肖勒姆在《论喀巴拉及其象征性》中所言,在对神圣典籍的阐释中,“喀巴拉主义者往往会重建其原始神圣的意义,或者至少是它们在普通人心中的意义”。可见,虽然喀巴拉与正统犹太教都是对神性生活的追求,但喀巴拉主义者“选择了一条通往神圣领域的内在体验之路”,强调个人纯粹内在的宗教激情,而不是“逻辑上毫无瑕疵的空虚的神学公式”。换言之,喀巴拉主义者试图与普通大众的信仰以及活生生的犹太人相联系,该特性构成了喀巴拉主义为现实中的受难个体提供神圣精神救赎的基本前提。

美国学者罗伯特·阿尔特(Robert Alter)在《捍卫想象:犹太作家与现代历史危机》中指出,在肖勒姆看来,喀巴拉以最极端的方式让苦难的现实“与遥不可及的神性”进行“赤裸裸的接触”。但从肖勒姆《犹太教神秘主义主流》一书中对喀巴拉发展历史的梳理来看,早期的喀巴拉主义者并不关心现实的苦难,只是一个依靠“个人宗教经验”感知“天国异象”的异教团体,他们“不愿向公众泄露他们的秘密知识”,对于整个民族的救赎也毫无兴趣。以中世纪的哈西德主义(Hasidism)为开端,喀巴拉开始具有“历史神学的意味”,试图在神光下赋予世俗世界一个突出位置,在其中“设定一个确定的理想化的人,一种应当遵循的生活方式”。伴随着14至15世纪西班牙大驱逐事件的发生,犹太人在现实中的遭遇开始影响喀巴拉的发展方向,促使喀巴拉从秘密、贵族化的抽象思辨逐渐转向通俗、大众化的实践,并针对现实困境实施了一系列救赎行动。到了17世纪,喀巴拉主义者沙巴泰·泽维(Sabatai Zevi,1626—1676)在狂躁兴奋时产生种种幻觉,其追随者纳坦(Natan de Gaza)将之视为沙巴泰以弥赛亚的身份显现在世俗世界的证明,激起了犹太大众追随沙巴泰的热情。然而,1666年,沙巴泰在君士坦丁堡被处煽动叛乱罪,在死亡威胁之下,沙巴泰最终选择了皈依伊斯兰教。但大量犹太人接受了他的背教行为,部分激进派甚至为这一行为提供了一系列悖论性辩解,如弥赛亚本身必须亲临“恶的王国,从内部征服恶”,必须以否定的方式实现其救赎的使命,由此,沙巴泰的背教行为成为神圣启示降临的前奏。此后,越来越多的人效仿其以恶抗恶的救赎行为,并形成了轰动一时的沙巴泰运动。喀巴拉在危机之时将现实“推向虚无主义的边缘”,从而提供关于神圣世界的“零点启示”,以“虚无的启示”调和神圣救赎的希望与对现实的失望,最终弥合由传统精神与现实层面的双重失落所造成的犹太身份的分裂。

为解决现代犹太人神学信仰缺失的危机,肖勒姆回归喀巴拉主义“启示的虚无”的极端辩证逻辑。在肖勒姆看来,现代世界的“神圣性不再披着传统神性的外衣”,而是以“不为人所知的新形式出现在世俗世界中,但有些人能够在世俗生活中看到这种神圣秘密的显现形式”。结合肖勒姆“今天要想理解喀巴拉,就必须先读弗朗茨·卡夫卡的作品,特别是《诉讼》”这样的断言,以及他与本雅明的通信中对卡夫卡作品的喀巴拉式解读可知,卡夫卡就是肖勒姆所说的“能够在世俗生活中看到神圣秘密显现”的“有些人”。为揭示《诉讼》中隐匿的神学踪迹,肖勒姆在给本雅明的信件中以《诉讼》为“样本”写下《教谕诗》(“Mit einem Exemplar von Kafkas Prozess”,1934),这首诗虽没有从字面上对《诉讼》进行详细阐释,但以诗歌的方式对小说进行了一场喀巴拉式的再现,因而被斯台凡·摩西视为“卡夫卡小说在一个受到犹太神秘主义滋养的心灵那里所能唤起的一曲交响乐”。

弗朗茨·卡夫卡,图片源自Yandex

诗歌开篇表明现代犹太人与神圣启示分离的困境:“我们与你分离,无助地?/我们的黑夜如此深沉。”在一个不再相信上帝的时代,神圣世界与世俗世界彼此分离,神圣启示无法抵达人间。诗歌将无法连接神圣的世俗降格为“梦幻中空虚的王国”,这显然是喀巴拉主义的思想特征。喀巴拉主义者认为,世界不是物质的事实,而是上帝的观念,当观念的影子与观念的源头切断联系时,作为影子的世俗世界只能降格为一个“空虚的王国”。但是,这个“空虚的王国”作为神圣观念的影子,即使与本体脱离了关联,却依旧保留神圣启示消失的痕迹。《教谕诗》第四节将此消失的痕迹称为神圣世界的“唯一的启示”,它作为“真理记忆”是“一种秘密的正义”,能够揭穿“空虚的王国”的假象。在此,诗歌呈现了一场悖论性的对话:神圣世界与世俗世界的分离强调现代世界中神圣启示的缺席,但同时又通过“启示的虚无”暗示神圣启示依旧以否定的方式存在,换言之:“在已经变得不可理解的律法经文背后,上帝仍然统治着现代人的意识。”

依循肖勒姆《教谕诗》的神学逻辑阅读《诉讼》,会发现小说中的确存在两个看似分离实则关联的世界。在小说第五章《打手》中,K在办公大楼中发现了一个独立而异常的空间——废物储藏室。这个空间里有“一捆捆没用的旧印刷品和陶制的空墨水瓶”,“一个书架上插着一只蜡烛,发出微弱的烛光”,三个男人站在天花板很低的屋子里,弓着身子,拿着皮鞭,正在抽打最初逮捕K的两名看守。小说从两个层面暗示废物储藏室与K的办公空间是两个不同的世界。从空间布置来看,在卡夫卡描述废物间之前,专门强调了“收发室的两个职员还在一盏白炽灯暗淡的光线下工作”,世俗办公场所的“白炽灯”与废物储藏室的“蜡烛”形成了反差,“白炽灯”是现代科技的象征,而“蜡烛”则与之相反,它将读者带回到前现代。蜡烛、空墨水瓶以及旧印刷纸组合而成的画面,极易使读者联想到中世纪拉比读经、注经的场景,具有强烈的宗教意味。因此,“白炽灯”与“蜡烛”的并存暗示着小说中现代世俗世界与神圣传统世界的并存。再看小说中的时间。K心存侥幸时隔一天再次进入废物储藏室,希望这里能回归常态,然而,眼前的场景与前一天一模一样,“一捆捆作废了的印刷品。一个个墨水瓶还堆在门后,手执鞭子的打手和两名脱得光光的看守仍旧在那儿,书架上仍然插着一只蜡烛”。废物储藏室中的时间相对办公大楼的时间好像是静止的,按照世俗时间的逻辑,K推测“打手也许已经把两名看守打死了”,但事实上,储藏室中的场景没有任何变化。可见,K无法通过逃避清除另一个世界,这个世界虽然隐匿,但是永恒存在,一旦有人将它打开,它便会成为这个人必须要处理但又无法处理完成的事情,这也是肖勒姆所理解的现代世俗的犹太人与隐匿的神圣启示之间的关系。根据《教谕诗》可知,K对另一个空间的发现是一种“觉醒的福祉”,然而面对该“福祉”,K却两次关上了废物储藏室的门,这种做法使神圣的启示变成了上帝消失的踪迹。但踪迹本身不会随同上帝消失,而是转化为K永无止境的诉讼过程,转化为世俗中的个体无所依凭寻找真理的无根状态,而这就是上帝为现代世界的人们留下的“觉醒的福祉”,也是喀巴拉强调的“启示的虚无”。

在1934年7月17日写给本雅明信件的末尾,肖勒姆以注释的形式表明,小说《在大教堂》一章“监狱神父向K讲述《在法的门前》是以寓言的形式向K传经”,而小说对这段传经过程的表述体现了犹太神学中“深渊”与“辩证”的并存。概言之,肖勒姆在该章节中看到了喀巴拉极端辩证的特征。K不顾一切地试图理解监狱神父向他传递的寓言含义,在K与神父每一回合的论证中,神父每次都在K被其暂时说服之时推翻自己的论证,由此生成无尽的新的论证回合,仿佛真理永远无法捕捉。该过程令K陷入绝望,疲惫地说出了关于该寓言的最后一句评论:“谎言构成了世界的秩序。”神父对此的回应是:“写在纸上的东西是不会改变的,不同的看法往往反映的是人们的困惑。”

根据上文所述的肖勒姆关于口传托拉与书面托拉的喀巴拉逻辑,人们无法知晓“写在纸上的东西”,即寓言本身,但由它生成的阐释会“建立起一个高耸、疯狂但又至关重要的相互矛盾的结构。它们并不是对文本轻率的联想或颠覆,而是对文本中固有语义力量的合理发散”。也就是说,这是一则关于人类用世俗的知识不断注解古老的律法却始终无法理解其背后神圣启示的寓言,它与K在无尽的诉讼中挣扎的困境彼此呼应,也是世纪之交犹太人无根状态的隐喻性表达。寓言的最后,乡下人走到生命的尽头,他周围的世界渐渐陷入黑暗,“他却在黑暗中看到一束亮光从法律的大门里源源不断地射出来”,这束光不是古老律法的神圣之光,而是无限阐释所带来的“启示的虚无”之光,也是肖勒姆赋予小说的“启示的虚无”的喀巴拉救赎之光。小说最后,K在天幕之下“像狗一样”被处死,《教谕诗》将这一场景形容为“在光天化日下被揭穿”。在喀巴拉的意义上,K世俗身体的死亡意味着他结束了其世俗的无根状态,以喀巴拉式的极端“虚无”在“光天化日下”获得了与神圣领域的连接。

肖勒姆把《诉讼》放置在犹太神学视角下进行解读,将小说视为喀巴拉在世纪之交解决犹太人身份认同困境的演示。但肖勒姆的身份认同只能通过坚信神圣启示的存在来获得,它建立在“启示的虚无”这一停留于理论层面的悖论观念上,而世俗身份切实存在的分裂危机无法通过观念性的方式解决。毋庸置疑,肖勒姆关于《诉讼》的阐释具有重大意义,从世纪之交的犹太身份困境这一历史语境中来区分卡夫卡与同时期在同化主义或复国主义中寻求确切身份定位的中欧德语犹太知识分子。但肖勒姆囿于自己的宗教视域,用“启示的虚无”这一喀巴拉观念理解甚至替代了卡夫卡在面对身份困境时选择拒绝固定身份认同的思想挣扎,以喀巴拉的极端辩证法来化解小说表现的具有时代特征的犹太身份难题。这种做法一方面忽略了卡夫卡文本背后的现实社会意涵,没有意识到犹太人遭遇的现实难题无法单纯通过神学观念来解决,另一方面也难以穷尽卡夫卡在小说细微之处投射出的、他本人面对身份困境时的挣扎与救赎。因此,我们有必要回归卡夫卡写作《诉讼》的时代,考察当时犹太人的具体司法及宗教实践活动,在此基础上重新研读小说,探寻卡夫卡关于世纪之交犹太人身份问题的思考。

三

他者处的救赎:为生活作注的《诉讼》

与肖勒姆不同,面对同样的犹太身份困境,卡夫卡并不寄希望于神圣启示,他认为,现代世俗世界中人们对神圣启示的追求是注定失败的,因为犹太人“被逐出天堂”已成定局,在尘世中的无根生活已“不可避免”。纵观犹太历史,与西方世界相碰撞并引发分裂困境的源头是以神圣启示为绝对追求的整个古老犹太传统,是一种包括犹太教在内的犹太传统文化氛围。这种氛围一直延续到世纪之交的现代民族国家生活中,以一种不和谐的形式存在,不仅引发了该时期犹太人的无根状态,而且触发现代犹太律法改革与复国主义运动,又进一步加剧了犹太人的身份危机。正是在此背景下,卡夫卡在《诉讼》中将犹太人面临的这种局面表现为一场犹太律法传统与现代司法制度并存的怪异审判。

无论是“审判”主题的选择,还是小说细节的描摹,都说明卡夫卡创作《诉讼》的出发点并非通过神学启示唤起犹太人的身份本源意识,而是直面现代犹太人无根的生存状态,在虚构的世界中进一步展开思考。具体而言,《诉讼》讲述的是一名中产阶级职员K在一个现代法制的国家突然被捕的事件,与世纪之交轰动一时的德雷福斯事件彼此呼应。在案件发生前,“德雷福斯与K都身处法治的国家,一种总体平和的状态”。德雷福斯是一名在法国总参谋部任上尉军官的犹太人,因受到诬陷而突然被捕,并遭遇多次秘密审判。K是一名银行襄理,同样毫无预兆地被捕,自此被卷入无尽的诉讼程序。在此过程中,二人都从健康的、遵守现代规则的中产阶级体面男性沦为被规则吞噬的牺牲品,对他们的审判结果也惊人地相似,法律没有为二人提供公允的结局:K没能确证自己有罪与否,德雷福斯则永远失去了名誉和自由。无论卡夫卡写作《诉讼》时是否有意与德雷福斯事件呼应,作为一个伴随卡夫卡成长的案件,它至少为小说中看似无法理解的法律事件提供了一个具象的历史参照。

《诉讼》,图片源自Yandex

德雷福斯提供了世纪之交的一个犹太人模板,一个以外在社会身份掩盖内在犹太身份而最终失败的典型个案。审判之前,德雷福斯因军人身份而自豪:“一个光荣而轻松的职业向我敞开,未来处于有保障的被保护状态。”但是,在民族国家意识日益强烈的时代,缺乏民族血统纽带的犹太人不被认可为合法公民,更难以融入现代西方国家的军队中。因此,德雷福斯的军人外衣是不稳固的,当它被莫须有的审判剥落时,德雷福斯在异族眼中便回归了原本的犹太身份,即法国记者莱昂·多德(Léon Daudet)笔下一具来自“犹太隔区”的“脸色灰白、了无生气”的“残骸”,充满病态的非人特征。属于公民社会重要构成部分的司法体系不仅无法保护他,反而成为构陷他的工具。在审判期间,试图营救德雷福斯的犹太社团由于“被排除在社会之外”,在受政治影响的司法系统中没有自己的代表,只能通过共济会(Freemasonry)等“未能纳入正式政治范围”的犹太秘密律法组织发挥作用,但这些组织被视为犹太人世界性阴谋的中心,反而进一步加剧了由德雷福斯案引发的反犹浪潮。因此,德雷福斯案件不仅使西方现代法律体系作为正义保障的地位遭到质疑,同时也标志着犹太律法融入现代民族国家公民体系的可能性被摧毁。德雷福斯案件所包含的律法的双重失败在《诉讼》也有体现,小说第一章提到看守对律法的理解:“我们的机构——当然,我只了解较低的机构——从来不去民间寻找罪行,而是像法律所说,被罪行所吸引,这才不得不把我们这些看守派出去。”该句的核心在于,看守的机构不是根据确定的律法条文“寻找罪行”,而是主动“被罪行所吸引”,此处含有卡夫卡对律法的反讽之意。它暗示当时的司法体系存在政治性的一面,即在民族主义思潮的影响下,司法体系被犹太种族“罪行”吸引,与之在共生中构成了一个闭环。所以,德雷福斯案不单是一桩律法层面的冤案,也是被排除在公民政治身份之外的犹太人生而背负“罪行”的体现,是一场欧洲现代政治司法体系面向古老犹太律法的审判。

卡夫卡将世纪之交的犹太困境转换为多个文本细节灌注在小说中,这些细节是当时的犹太人所能接触到的真实,卡夫卡作为时代的一名观察者与感受者,将它们重新融合成一个虚构的世界,用文字注解这个时代的生活。但《诉讼》并不止步于对细节的呈现,而是将宗教的痕迹隐匿于诸多细节之中,这也为肖勒姆将卡夫卡的文本与犹太教关联起来提供了一定依据。毋庸置疑,宗教是卡夫卡写作的主题之一,但其文本涉及宗教的原因在于,犹太人将宗教融入生活实践,犹太人生活实践的各方面所包含的宗教因素成为与现代民族主义世界相冲突的关键所在。因此,卡夫卡在刻画犹太人生存困境时,免不了出现犹太教的痕迹,但它并不构成卡夫卡写作《诉讼》的动机。

另外,与肖勒姆透过喀巴拉的镜片将《诉讼》中的生活场景拆解为神圣与世俗截然分立的两个世界相反,卡夫卡小说中的宗教往往携带着世纪之交的现实痕迹。正如罗布特·阿尔特所言,卡夫卡“从正统的理念与价值中攫取表面意图的对立面”,或者说从现代犹太人的视角对传统神学进行扭曲变形,以展示古老的犹太神学律法在现代民族主义的冲撞下悖论而滑稽的一面。以犹太教的宗教屠宰仪式在《诉讼》中的变形为例。传统的屠宰仪式要求操作者将动物的头向后弯曲,暴露出喉咙,用萨金剃刀快速切断喉咙,让大量的血从颈动脉、静脉涌出。如此操作是为“将血从动物体内排尽”,从而“实现对动物身体的净化”。然而,该仪式在19世纪被赋予了卫生学的内容:结核杆菌可通过血液传播,犹太人因其特殊的宗教屠宰仪式而大大减少了感染率。身处世纪之交的犹太人顺势将宗教屠宰仪式视为一种合理卫生的屠宰形式,是抵御结核病菌的科学手段。在《诉讼》最后,卡夫卡通过K被处死的场面戏拟了一场针对K的宗教屠宰仪式。处死K的刀是一把“屠夫用的又长又薄的双刃刀”,两位男人在对这把刀进行了一番谦让后,“一个人的双手扼住了K的喉咙,另一个人将刀深深地刺进他的心脏,并转了两下”。从卡夫卡的描述来看,“又长又薄的双刃刀”与宗教仪式中使用的萨金相似,但具体的使用方式却不同。宗教仪式中的萨金没有刀尖,因而无法做出尖利刺入的行为,而K却被刀深深刺进心脏,这是一个错误的动作。显然,卡夫卡在此进行了一个悖论性的描述:萨金形态正确,说明卡夫卡并非不了解真正的宗教屠宰仪式,尖刀刺入心脏的错误动作应是卡夫卡有意为之。处死K的尖刀是宣传抗击结核杆菌战役海报中常出现的意象,也是种族主义者描绘的刺死“象征犹太人的害虫”的常用工具。如果萨金象征传统犹太教,那么尖刀就意味着犹太传统在世纪之交遭遇的两种扭曲:一种是现代犹太人为融入西方世界而用科学概念对犹太传统进行的扭曲,另一种是世纪之交的民族主义者对犹太人社会形象的扭曲。

“卡夫卡写下这些古老的宗教仪式,同时也承认这些宗教性的仪式在他的笔下发生了转变,他并非拒绝旧的宗教模式,而是用一种新的、现代的方式进行替代。”卡夫卡的这种做法与喀巴拉主义所强调的神圣文本注经行为异曲同工,只是卡夫卡是在用小说文本为所处时代作注。《诉讼》中大量涉及律法、启示的观念,不是抽象的宗教概念,而是犹太人在历史实践过程中生产的核心思想。小说就像是“卡夫卡的一场思想实验,实验既包含了他作为宗教爱好者的神学探索元素,也包含了他作为虚构作者的想象元素”,但最重要的是作家作为一名世纪之交的犹太人对现实困境的观察与感受。

卡夫卡对犹太传统神学要素的扭曲使其小说呈现出荒诞而幽默的特征,而这种荒谬的喜剧特征恰是卡夫卡小说蕴含的希望所在。借此,卡夫卡“拥抱了一个痛苦的历史错位”。具体而言,小说虽包含律法、审判、启示等严肃的宗教概念,但它们却被赋予了卑琐、污秽的外在形式。以K在空荡荡的审讯室中翻看预审法官留在桌上的书籍场景为例。在K眼中,“那些都是又脏又破的旧书,其中一本的硬封面几乎裂开,书页间只连着几根细线”。打开书籍,映入K眼帘的是一些不堪入目的画面,“一男一女一丝不挂地坐在一张长沙发上。画画者的下流意图很明显,但画技拙劣,画面上只有两个僵硬呆板的人直挺挺坐在那”。这些低俗画面与《塔木德》中描述的智天使(cherubim)在约柜(the Ark of the Covenant)上的行为相似,是内在神圣秘密荒谬的外在形式。世俗的眼睛无法看到内在的神圣,而现代世俗的眼睛甚至连外在荒谬的形式也无法真正看见,现代犹太人将荒谬的反差直接降格为低俗下流,就像K只看到了其令人厌恶的外壳。书籍荒谬的外在形式为原本严肃的宗教传统包裹了一层幽默的外衣,这种由荒谬带来的幽默特征使传统的权威在小说中呈现开放的姿态,继而得以将原本闭锁的神学传统转化为现实的希望,而这种希望的产生需要一个看似与严肃的神学权威毫不相关的卑琐的他者作为中介。小说中,身份卑微的洗衣妇扮演了这样的角色。当K准备翻看预审法官留下的书籍时,洗衣妇抢在K拿到那本书之前“用围裙拭去封面上的尘土”。通过这个动作,犹太传统权威的面具被日常中卑琐的他者揭开。在K首次来到预审法庭,站在逼仄的空间里慷慨陈词时,“大厅尽头发出的一声尖叫”打断了K的发言,这声尖叫同样来自洗衣妇,与K充满理性与逻辑的自我辩护形成了对比。同时,这声尖叫也在同一个时空划分出两个截然不同的场景:在尖叫之前,K沉浸在大厅中的人们被自己的演讲说服并纷纷为之鼓掌的傲慢中;在尖叫之后,K突然感受到“自己的自由受到了限制,好像自己真的被捕了”,于是K开始反思:“他是不是对这帮人做出了错误的判断?是否过高地估计了自己讲话的效果?”在此,洗衣妇充满闹剧效果的尖叫耐人寻味,她作为日常生活中的他者闯入了K的理性逻辑,将K从权威幻想中抽离,引发K对自身言说的反省,以荒谬而幽默的方式为K制造了一个走出自身桎梏的可能。

与肖勒姆执着于神圣启示的现代复兴,并借助“启示的虚无”的辩证逻辑将现实世俗的污秽面转化为神圣启示的做法不同,卡夫卡文本选择直接呈现世俗污秽面,同时,其幽默的表达方式还意味着卡夫卡能够从活生生的现实中看到救赎的希望。这种幽默在小说中呈现为跛脚仆役、法院洗衣妇等具有荒诞喜剧色彩的“无知者”(Amhorez)。在现实生活中,他们既是世纪之交被西方世界疾病化、妖魔化的犹太人,也是同化犹太人渴望逃离但始终无法真正与之斩断联系的隔区犹太人。隔区犹太人的“犹太传统在今天显现为滑稽与荒谬,但滑稽与荒谬只是一种表象”,在卡夫卡看来,其深处隐藏着真正“纯粹、形式上的犹太人”。卡夫卡试图与这些被排斥在精英知识分子之外的普通人联合,这正是他与肖勒姆的不同之处:关于如何解决现代犹太人的身份困境,其重要之处不在于思想是否符合犹太精英学者所研究的抽象的犹太身份本质,而在于现实中的犹太传统精神在世纪之交的存在状态本身,这种精神必须不断从变动不居的现实处挖掘,向所有差异性的思想敞开,让自我在与他者的联合中转化为无,以融入他者的方式不断走出锚定自我身份的企图。正如卡夫卡在与古斯塔夫·雅诺施(Gustav Janovch)的谈话中所言:“我想跑到隔离区的可怜的犹太人那里,吻他们的衣裙,而不说一句话。如果他们能默默容忍我在他们身边,我就非常高兴了。”。

《卡夫卡谈话录》,图片源自Yandex

结 语

19与20世纪之交,犹太人面临欧洲民族主义的思潮的冲击,陷入无处寻根、也无处寻求身份归属的困境。本文以《诉讼》为基础,综合文本细读-神学研究-历史分析三个维度,论述同处世纪之交的肖勒姆与卡夫卡面对困境的处理方式。肖勒姆通过对犹太历史的回溯,找到了喀巴拉主义这一解决路径,并借助于喀巴拉透镜在《诉讼》中找到了关于“启示的虚无”的神学痕迹。然而,一旦跃出肖勒姆的神学视域,就会发现《诉讼》实际上在解构肖勒姆赋予它的神学地位:肖勒姆坚信这个世界存在一个终极的神圣启示,并将世纪之交犹太人的救赎希望放置在神圣启示的复兴之上;卡夫卡与之不同,他认为救赎并非来自高悬天上的绝对启示,而来自世俗生活内部。《诉讼》中被肖勒姆归类为难以捉摸、卑琐荒诞的“启示的虚无”,实际上是个体突破自我桎梏的体现,是卡夫卡在困顿中所看到的希望。

原文载《外国文学动态研究》2023年第5期“作品及作家研究”专栏,责任编辑杜新华,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。

责编:艾萌 校对:袁瓦夏

排版:雨璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅