作品及作家研究丨“我将投影出一个世界吗?”——俄狄帕的媒介体验与精神旅程

修立梅,博士,北京大学外国语学院英语系副教授、博士生导师,主要从事19世纪美国小说和英美女性作家研究。近期发表的论文有《“分裂的自我”与〈野草在歌唱〉》,载《外国文学》2023年第5期。

内容提要 托马斯·品钦在《拍卖第四十九批》中聚焦媒介和信息对个体、社会的影响。在这部20世纪60年代面世的小说中,以电视为代表的新兴大众媒介深度渗透至人物的生活中,塑造了他们对生活的感知,体现出一种抹除差异、消除个性的强大力量。但是,对于女主人公俄狄帕而言,绘画、戏剧/戏剧表演等传统媒介的体验帮助她重建主体性,体悟异质性和创造性的存在。本文将围绕小说所描述的传统媒介体验,分析传统媒介体验如何在新兴大众媒介盛行的时代引导主人公对自我、社会、生存状态展开思考,又如何表征她的精神求索。

关键词 托马斯·品钦 《拍卖第四十九批》 俄狄帕 媒介体验 精神旅程

1966年,托马斯·品钦(Thomas Pynchon,1937—)出版第二部小说《拍卖第四十九批》(The Crying of Lot 49,以下简称《拍》)。女主人公俄狄帕(Oedipa Maas)于一个夏日午后突然收到一封律师事务所来信,其后便踏上围绕特里/莱斯特罗(Tristero/Trysteo)的揭秘、解谜之旅。特里/莱斯特罗据信为一个地下邮递系统的名称,或许已有数百年的历史。小说不仅涉及邮递以及其他传递信息的媒介,对信息、媒介对个体与社会的影响更是表现出一种超前意识。实际上,自小说出版以来,媒介研究构成了品钦研究的一条主线。沃森(Jacob T. Watson)以菲茨帕特里克(Kathleen Fitzpatrick)所著《淘汰的焦虑——电视时代的美国小说》(The Anxiety of Obsolescence: The American Novel in the Age of Television,2006)为例,总结了以媒介为核心的品钦研究的主要立场和观点。沃森指出,品钦研究常将新兴大众媒介与传统媒介(如小说)置于对立面:

托马斯·品钦和《拍卖第四十九批》

图片源自维基百科

一边是视觉和听觉的高科技媒介,构成不断增殖的信号之网,以其广阔和同质性威胁着个人的主体性。电视通常被塑造为罪魁祸首,或者科技媒介之最优秀者,收音机、电影、摄影以及主流印刷媒体则扮演其同谋;另一边则是据信已经边缘化的小说家(尽管他们是白人、男性),他们发出的抗议、弱者的声音被湮灭在永无休止的音像盛况发出的电子喧嚣声中。

沃森本人则更关注电视对小说创作的影响,他分析了电视的播放机制和策略,考察了《拍》如何模仿和利用这种机制,指出电视“并非只是众多科技媒介中的一员,而是最根本的科技媒介,其他所有媒介,包括小说在内,都必须通过其进行理解”。对于沃森而言,在品钦的作品中,小说与以电视为代表的科技媒介之间存在积极的、互相促成的创造性的关系:“小说在批判电视的同时很大程度上允许自己被电视这种现象所塑造,两种态度交织,构成了一种阅读体验,即电视观看体验的小说版本。”

诚然,《拍》中以电视为代表的新兴大众媒介在人物的生活中几乎无时无处不在,于无形中深度渗透、塑造他们的生活,体现出一种抹除差异、消除个性的强大力量。也如沃森所言,品钦在小说创作时借鉴、利用了电视媒介的机制。然而,比较而言,对绘画、戏剧/戏剧表演等传统媒介的文字描述在小说中占据了更大的叙事空间。更为重要的是,这些传统媒介不仅未被电子媒介的喧嚣声所湮没,相反却体现出能与其相抗衡的力量。

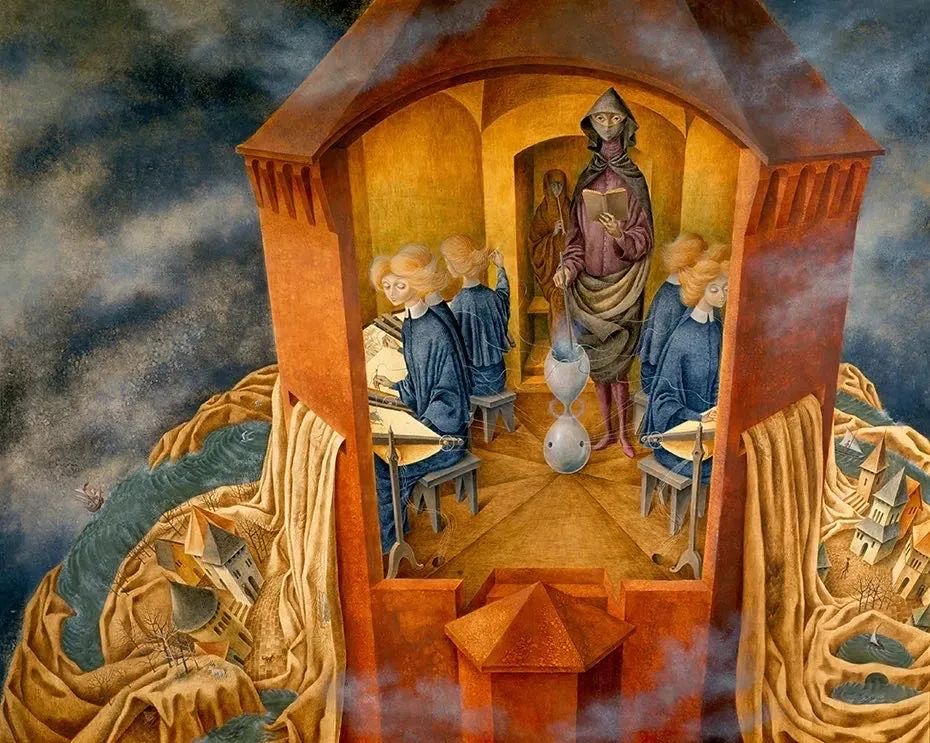

《绣地幔》,图片源自谷歌

小说以俄狄帕的精神困局为开篇,呈现了一个用上帝、酒精、电视麻醉自己的美国中产阶级家庭主妇形象,第一章末尾提及的油画《绣地幔》被俄狄帕视为对自己人生和命运的映射——困于自我的高塔、无处可逃。当俄狄帕开始接触到指向特里斯特罗存在的事件、符号和人物后,困于高塔中的生活宣告结束,同时,她着手处理遗产的过程转变成解开隐秘、接近真相的精神之旅。此时,戏中戏《信使的悲剧》上演,但它并非简单的“作品内作品”,而是与小说框架叙事一起构成一部具有自反性的“关于作品的作品”。此外,在与《信使的悲剧》的遭遇中,俄狄帕对世界的认知发生了重要的改变:从最开始对“原初”(origin/the original)和“话语”(words)的执念,到开始思索:“我将投影出一个世界吗?”俄狄帕逐渐将自我纳入一个不同的认知框架。世界不再是二元对立的世界,文字与世界的关系也不再是一一对应的表征关系,俄狄帕开始去接受多样性、不确定性,甚至不可知性。在一次整整二十四小时的城市漫游中,俄狄帕与特里斯特罗世界深度接触,之后被动加入聋哑人舞会。俄狄帕一直以来奉行的认知方式再次受到严重的挑战。如果说在与《信使的悲剧》的遭遇中,俄狄帕仍对话语、文本怀有执念,聋哑人舞会则将语词、声音从她的世界中抹除,取而代之的是另外一个可感的异质的世界,这个世界所依赖的是一个无法通过语言进行想象的异质的秩序。

小说中,油画《绣地幔》、戏剧《信使的悲剧》、聋哑人舞会分别代表了俄狄帕精神历程中的三个不同阶段,本文将分析探讨小说所描述的媒介体验与俄狄帕精神之旅的关系,考察在新兴大众媒介充斥的时代,传统媒介的体验如何引导主人公对自我、社会、生存状态展开思考,又如何表征她的精神求索。

一、《绣地幔》:“被困的女士”

小说开头,俄狄帕刚从一个特百惠家庭派对回家,等待她的是一封律师事务所的来信。她从信中得知前男友加州地产巨子皮尔斯·印维拉蒂已于春天去世,而自己则被指定为遗嘱联合执行人。这封信以及遗嘱联合执行人的新身份成为俄狄帕生活的转折点。这之前她的生活是“一大堆看起来有些雷同的日子”,而从小说对其日常生活的描述可以看出,这些日子实为20世纪中叶美国新兴大众媒介全力打造的理想女性的生活。美国文化批评家弗里丹(Betty Friedan)在《女性的奥秘》(The Feminine Mystique,1963)中指出,美国在二战后号召女性回归家庭,电视节目、商业广告、杂志等为美国年轻女性塑造了一个理想形象——“生活在郊区的家庭主妇”:“她健康、美丽、受过教育、只关心自己的丈夫、孩子和家庭……她可以随意选购汽车、衣服和家用设备,去她想去的超级市场,女人们梦寐以求的东西,她应有尽有。”然而,弗里丹同时指出,让人艳羡的完美生活背后是“一种奇怪的躁动、一种不满足感、一种渴求”,对于无数女性而言,这是个“相同的问题”,却又是个“无名的问题”。《拍》中,刚从派对回来的家庭主妇俄狄帕很显然也被无名的问题所深深困扰:“俄狄帕站在起居室里,凝视着电视机死绿色的‘眼睛’,口中念叨着上帝,只希望一醉方休。”

《女性的奥秘》,图片源自Yandex

日复一日,雷同单调,这不只是俄狄帕这样的家庭主妇所面对的生活,也是小说中其他人物的真实写照。人们的生活中充斥着无休止的电视节目、见缝插针的商业广告、超市中千篇一律的背景音乐、电视上重播的电影、电台广播中的新闻和音乐等。就这样,人们被动地接受着同样的信号,生活就如同旧车主进行的二手车交易,不过是“另外一个人生活的毫无未来的在汽车上的投射”,是“无尽而繁复的乱伦”。人们的生活不仅变成没有未来的自我复制,他们自身与电视节目中虚拟世界之间的界限也日趋模糊,逐渐失去了真实性。俄狄帕的家庭律师罗斯曼正偷偷写起诉书,而起诉的是法律剧中的辩护律师。俄狄帕在老人院中见到的索斯老人回忆起自己梦到祖父的情形时,已然无法区分梦和梦里的一部关于猪小弟的动画片。当俄狄帕无法使“麦克斯韦尔的妖精”机器运转而极为沮丧时,机器的发明者约翰·奈法斯提斯却只想着在电视播放新闻时在沙发上“做那件事”,而在俄狄帕逃跑后“打着响指,带着一种‘哦小妞,那就这样吧’的调皮态度,[这]无疑也是从电视上学来的”。正如批评家斯坦科维奇指出的那样,“小说中电视无处不在,在塑造人物的身份方面起到十分重要的作用,他们的生活甚至只不过是一种模仿——或者借用鲍德里亚的话——仅仅是他们在屏幕上所看到的一种‘拟像’”。

和那些放任电视入侵生活和自我的人不同,俄狄帕并没有屈从,特百惠派对在奶酪锅中加入的过多的樱桃酒也并没有将其彻底麻醉,让她安于郊区家庭主妇的生活。相反,俄狄帕对自己的生存状况有着清醒的认识,也一直在寻求逃离。她对身为地产大亨的前男友皮尔斯曾寄予希望,认为他能扮演王子的角色拯救她。然而,幻想破灭了。几年前她和皮尔斯曾在墨西哥观看西班牙超现实主义画家雷美迪奥斯·瓦罗(Remedios Varo)的画展。瓦罗三联画中间的那幅《绣地幔》(Bordando el Manto Terrestre)引起了俄狄帕的特别关注:

很多位有着心形面孔、巨大眼睛和金丝秀发的纤弱姑娘,被关在一座圆塔顶部的屋子里,绣制着一条滑出狭缝窗的挂毯。进入虚空,毫无希望地想要填满虚空:因为大地上所有的其他建筑、生灵,所有的波涛、船只、和森林都包含在这幅挂毯中,挂毯就是世界。

这是一段艺格敷词(ekphrasis),既是用文字描述画面,同时也是对画面的解读。“进入虚空、毫无希望地想要填满虚空”,以及“挂毯就是世界”指的是高塔中姑娘们的生存状况,也映射着俄狄帕对自己的世界的认知。如果说20世纪中叶的美国大众媒介以郊区主妇的形象诱惑、蒙蔽美国年轻女性,《绣地幔》则揭露了女性的困境,也即俄狄帕的困境——她是一名“被困的女士”。俄狄帕认识到,即使皮尔斯能带她离开美国来到墨西哥观看展览,高塔仍在,她仍在困局之中:

她的高塔,它的高度和建筑式样,与她的自我意识相似,不过是附带发生的,而把她保留在那儿的其实是魔力,它匿名而恶意,从外界施加并且毫无缘由……如果高塔到处都是,而前来解救的骑士没有能够战胜其魔力的证据,那还能怎么样?

自我即高塔,然而自我却是次要的、附带发生的,那么对自我施加监禁的魔力到底是什么?对此,小说并没有明确指认,然而从这里的描述可以看出,魔力是俄狄帕意识到却无法明确命名的某种强大的外界力量。

俄狄帕在观画时佩戴着暗绿色的太阳镜,哭泣时眼泪充盈在眼镜中,暗绿色和泪水的折射同时暗示,她所看到的画、对自己世界的解读或许是有着扭曲和变形的。或者正如小说叙述者所言,“随着事态的发展,她会拥有各种各样的启示。并不是关于皮尔斯·印维拉蒂或者她自己的,而是关于一些遗留的、但此前没有介入的事物”。如果说几年前《绣地幔》已经带给了俄狄帕一些启示,那么仍有一些启示在她的意识边缘徘徊,也在小说的边缘徘徊。小说明确提及《绣地幔》的局部画面,然而,没有提及的内容以及三联画的其余两幅却令读者由此及彼、生发联想。

《绣地幔》画面的中央是一位穿着斗篷、带着兜帽的人。根据艺术批评家卡普兰的描述,姑娘们正在“按照一个‘大师’的指示而绣地幔。这个带兜帽的人一边读着指示、解说问答,一边搅动化学实验容器中的滚汤,姑娘们则从容器中抽取她们的绣线”。俄狄帕未能明确指认的、对她施加监禁的魔力,或许就是画中这位“大师”的指令,或者用霍尔的话说,是“逻各斯中心主义的监禁咒语”。

然而,《绣地幔》仅是三联画中的一幅。三联画第一幅名为《通往高塔》,第三幅名为《逃离》,中间的《绣地幔》明示出三幅画彼此之间的依存关系。批评家马特西奇注意到,瓦罗三联画体现了“一种自动机器式的同一性(automaton-like sameness)”,而三幅画的主题之一却是“逃离的机会”。卡普兰指出,瓦罗本人曾注明《绣地幔》中的一个细节——从狭窗中流出的布幅褶层中隐藏着一个活板门(trick),这将是女主人公逃离高塔的途径,也是她自己编织出来的。小说虽未提及《逃离》的画面内容,《绣地幔》隐含的细节以及它与《逃离》的关联,使有心的读者隐隐意识到,俄狄帕无助的困境“那还能怎么样”有了答案,即俄狄帕将在“大师”的眼皮底下编织出逃离的路径。

俄狄帕踏上执行遗嘱的旅途后,圈禁她的塔也就变成了“巴别塔”——“正是从叙事中的这一刻开始,俄狄帕开始认识到语言差异,以及大写的‘真实’所分化成的诸多小写的真实”。

二、《信使的悲剧》:

“我应该投影出一个世界吗?”

律师事务所的来信让俄狄帕踏上处理皮尔斯遗产的旅途。第一站是皮尔斯发家的起点加州圣纳西索,她入住了一家名为“回声庭院”的汽车旅馆,旅馆招牌上的仙女面容和俄狄帕颇为相仿。旅馆的老板是一个辍学的16岁左右的年轻人,组了一个名为“妄想狂”的乐队。这些似乎仍在重复《绣地幔》的启示——自我的高塔无处不在。在这家旅馆,俄狄帕第一次见到了皮尔斯的律师梅兹格。两人一边饮酒,一边观看电视中重映的梅兹格儿时参演的电影。电影不断被商业广告打断,影片的顺序也似乎被弄乱了。围绕电影中父子的结局,俄狄帕与梅兹格玩了一场“波提切利脱衣”游戏。开始游戏前,俄狄帕穿上一件又一件的衣服。重重包裹之后,两人开始猜谜和脱衣服。游戏以俄狄帕与梅兹格充满荒诞色彩的偷情结束。这场游戏颇具嘲讽意味,一方面,高雅和庸俗诡奇地结合,另一方面,“脱衣”对于俄狄帕而言,并不意味着剥去重重包裹、暴露自我,同时猜谜游戏虽提出问题却没有揭示电影的结局。但无论如何,游戏标志俄狄帕结束了过去的生活,在某种程度上卸下了捆缚她的枷锁。此外,猜谜游戏也为俄狄帕处理皮尔斯遗产的历程定下了基调。

从第三章开始,处理遗产的任务转变成围绕名为特里斯特罗的地下邮递系统的解密之旅。特里斯特罗之谜,一部詹姆斯一世时代的复仇剧《信使的悲剧》(The Courier's Tragedy)串联起俄狄帕的整个旅程。这部“作品内的作品”与小说框架叙事形成“嵌套分层”,以其与框架叙事之间的自反性,引导读者从内部作品出发反思外部的框架叙事。如门德尔松所言,《信使的悲剧》“以一种浓缩且常为反转的形式提供了整部小说的主要关注点”。

《信使的悲剧》第一次被提及,是因为它与皮尔斯的公司购买二战阵亡美兵骨头的故事“像得太离奇了”。“妄想狂”乐队成员们上周刚看过此剧,他们在给俄狄帕讲述剧情时,

参与讲述的八个记忆都渐渐舒展进入与他们大麻烟升起的烟圈和烟云一样难以测绘的区域,导致剧情几乎不知所云。它是如此令人迷惑,以至于次日俄狄帕决定亲自去看看这出戏剧,甚至成功怂恿梅兹格带她前往。

自此,特里斯特罗揭秘之旅就与《信使的悲剧》交织在一起。

俄狄帕所观看的《信使的悲剧》由圣纳西索“水罐”演艺队上演。“妄想狂”乐队讲述的剧情令俄狄帕迷惑,而俄狄帕所亲历的戏剧表演也不乏令人困惑之处,其中第四幕最为典型地体现了此剧以及整部小说谜一样的特质。戏剧的第一场交代了故事的前景。十年前,斯夸玛格利亚的坏公爵安吉罗设计谋杀了法吉奥公爵,法吉奥公爵的私生子帕斯夸莱成为摄政王。帕斯夸莱企图除掉法定继承人、自己的异母同父兄弟尼科罗。已逝法吉奥公爵的心腹厄科尔经过一番谋划,成功地救下尼科罗并将其送出宫廷。第一场开始时,尼科罗扮作索恩和塔克西斯的特殊信使,候在安吉罗宫廷附近,伺机复仇。其时,索恩和塔克西斯垄断了神圣罗马帝国大部分地区的邮递业务,然而安吉罗却只用自己的专有信使与帕斯夸莱联络。戏剧的前三幕主要呈现两个宫廷的内部谋划、斗争和谋杀,第三幕结束时,帕斯夸莱被杀死,接着“一位叫吉纳罗的陌生人走进来,自称是暂时的国家领袖,直到合法的公爵尼科罗被找到”。到目前为止,虽然场面极为血腥、残忍,但人物关系明确,情节走向清晰,故事的内容或信息得以明确地传达给戏剧的观众和小说的读者。但在第三与第四幕的幕间休息时,事情开始发生微妙的转变。来剧场观剧之前,在一家名叫“示波器”的酒吧,俄狄帕和梅兹格发现有人在使用非官方的邮递系统寄信。她还在酒吧女卫生间的墙上发现了WASTE记号以及一个装了消音器的邮政号角图形。这些发现让俄狄帕意识到,有某种地下邮递系统和非官方许可的交流方式存在着。幕间休息时,俄狄帕来到水罐剧场女卫生间,她本以为也会有所发现,然而发现“四壁都空空如也。她不知道确切原因,但看到以交流功能著称的公厕竟然没有一点起码的尝试,不禁感到一种威胁”。墙的空白让她强烈地意识到交流的缺失。受此影响,当第四幕开始时,俄狄帕连同小说读者都不免开始对信息交流的方式、渠道的畅通和沟通的有效性产生了极大的怀疑。

第四幕,安吉罗得知法吉奥发生政变以及尼科罗可能尚在人世的消息。四面楚歌的安吉罗不再信任自己人,决定动用索恩和塔克西斯信使送信给吉纳罗。而这封信——戏剧内的文本,“作品内的作品内的作品”——将成为本剧无解的谜。在写信时,安吉罗“解释说为了避免来自法吉奥的入侵,必须赶紧向吉纳罗表达自己的良好心愿——这是给观众的解释,因为剧中的好人们还对最近的事态发展一无所知”。然而,安吉罗不仅没有向观众/读者披露自己到底写了何等安抚之词,反而不急不忙、饶有兴趣地描述了写信所用的羽毛笔、墨和羊皮纸。直到派出假扮信使的尼科罗后,安吉罗才得知他的真实身份。安吉罗大为震惊,决定派人追杀尼科罗。就在此处,俄狄帕开始感受到剧情的诡异:

话语中开始渗入一种温和的寒意并变得模棱两可。在此之前,名字的取法已经变得非常字面化或是隐喻化。但此时,在公爵发布了致命的指令之后,一种新的表达方式占据了统治地位。它只能被称为是一种仪式般的不情愿(ritual reluctance)。已经确定的是,某些事物不会被大声提及;一些活动不会在舞台上演……他对维托里奥的尖叫已经足够清晰地说明谁不能去抓捕尼科罗了……但是,抓捕者会是何许人呢?……这就是一个天大的内部笑话(a big in-joke)。当时的观众也知道。安吉罗知道,但不说,他只是不挑明(黑体为笔者所加)。

与前三幕不同,此刻“仪式般的不情愿”成为主调,“不”“不能”“不说”“不挑明”传达出不可命名的事物的存在,剧中人、过去的观众都对此秘密了然于胸,而此时的观众却只能感受到寒意,交流的通道被这“内部笑话”所删除。对于此刻的观众/读者而言,戏剧/小说不再发出、传递信息,而是用否定的形式终结了信息的流动,或者说为读者发挥能动作用开辟了一片可能的领域。读者的处境如批评家坦纳所言:“我们,就如同俄狄帕一样,被戏弄,被诱入一个新的、处于字面义和比喻义之间的、问题重重的语义怀疑区域(semantic dubiety)。”

如果说这里的若干个“不”令剧情云山雾罩,那么第四幕接下来的一场戏就更叫观众/读者匪夷所思了。扮作信使的尼科罗出场,背景为一片湖的岸边。而这片湖既是十年前法吉奥卫队离奇失踪的地方,也是小说提及的二战美国士兵阵亡的地方。尼科罗拆开安吉罗的信件,“大声读出信件的部分内容,讥讽地评论那一套意在稳住吉纳罗直到安吉罗亲率斯夸玛格利亚军队入侵法吉奥的无耻谎言”。正在尼科罗认为胜利在望、自己即将归位之时,事情发生突转。舞台外传来“拦路贼的声音”,尼科罗“颤抖着不能言语,只能结结巴巴说出可能是无韵诗中最短的一句:‘T-t-t-t-t……’”,紧接着,三个黑衣人出现,“他们等待着。全场的灯都灭了”。“T-t-t-t-t……”或许是Tristero的开头字母,但这一切并未言明。出现的三个人,数字三或对应Tri,但其性别未明,不知为何人,因为“等待”和灯灭,尼科罗的结局只能靠推测和联想。第四幕最后,尼科罗的尸体被发现,但据来报士兵称,“它被毁坏得无法言说,是根据他自小佩戴在项上的护身符确认的”,接着士兵递给吉纳罗一个从尸身上找到的羊皮纸卷。当吉纳罗读出这个血污的信件时,观众却发现“这不再是尼科罗给我们念出片段的那个撒谎的文件,而奇迹般地是安吉罗对自己一切罪行的漫长招供,最后还道出了法吉奥失踪卫队的真实命运。令人吃惊的是,他们每一个人都被安吉罗屠杀并扔进了湖中”。吉纳罗将此招供称为“神迹”:“一生的卑劣谎言,重新写成了真理。”

如果所发现的尸体确为尼科罗的尸体,那么同一张羊皮纸卷在不同人的朗读之下就呈现截然不同的内容,真理和谎言就这样诡奇地发生了转换。然而,何为安吉罗所写信件的原初的、真实的内容?信件的真实内容是如尼科罗所读,是谎言、虚假的安抚之辞,还是如吉纳罗所读,是真理、诚实的招供?当书信的作者安吉罗将信发出之后,他就已经失去了对书信的控制,所发出的信息将由信息的接收者决定。真理和谎言或许并不是内在于语言的绝对本质,而是在阅读/解读这一重新书写的过程中被认定。实际上,关于安吉罗的这封书信,唯一能够确认的就只剩写信所用的介质——羊皮纸以及用法吉奥被杀卫兵遗骨制成的墨;用此墨写成的书信,则如批评家锡德所言,“证明是变动不居的(mobile)”。

舞台上,“面对神迹,众人齐齐跪倒,以神为名祝福,哀悼尼科罗,发誓夷平斯夸玛格利亚”。在这之后,“仪式般的不情愿”被吉纳罗明确说出的名字所替代:“星星们神圣的纠缠也不能阻挡,我想,/那个已和特莱斯特罗约好的人。”特莱斯特罗(Trystero)这个一直被压制或被保密的词终于被说出,但这并没有驱散“仪式般的不情愿”可能引发的怀疑。“这个词悬在空气中,也悬在黑暗中,迷惑着俄狄帕·玛斯,但还未对她释放它将要释放的能量。”俄狄帕去后台找到导演兼吉纳罗一角的扮演者兰多夫·德里布莱特(Randolph Driblette),询问是否能看看剧本。剧本是油印的复印件,于是俄狄帕又开始追问原件。德里布莱特把俄狄帕对文本的兴趣视为一种学术兴趣,向她展露一个演员们曾在舞台上展示的微笑。俄狄帕被这个表情所吸引,不禁问道:“这个表情作为舞台指示写进剧本了吗?所有那些人,很显然是有因而来的。还是说这是你的手笔?”对于俄狄帕来说,剧院的演出也一定应该有一个舞台指示的底本可依。然而,德里布莱特告诉她,他的这个表情连同黑衣人出场的设计都出自他本人的再创作:

“你不明白。”他变得恼火了。“你们这些人,就像清教徒之于《圣经》。整天想的就是话语、话语。你知道剧本存在于何处?不在那个文件柜里,也不在你寻找的任何书里,而是——”一只手从淋浴蒸汽的隐秘后面伸出来指指他悬着的脑袋,“在这儿。这就是我存在的原因。给精神添加肉体。话语,谁在乎啊?……但现实是在这个脑袋里。我的。我是天文馆的投影员,台上那个圆圈里能看到的所有闭合的小宇宙都来自我的嘴、眼睛,有时还来自别的孔窍。”(黑体为笔者所加)

对于俄狄帕来说,德里布莱特一语道破她一直以来信奉的原则——源头、文字。而对于小说的读者来说,这一段不仅直接质疑了话语的权威,更是通过“表情”而对语言文字的透明性和能力提出了挑战。俄狄帕所亲眼目睹的“表情”对于阅读这段文字的读者来说是不确定的。什么样的微笑?不同人物怎样向彼此展现同样的表情?批评家里奇维尔认为:“作为《信使的悲剧》的导演,德里布莱特凌驾于一切的欲望就是要用姿势而非语言来具体表现自己要传达的戏剧信息。”

俄狄帕踏上追溯剧本《信使的悲剧》的本源之旅,越来越深地卷入特莱斯特罗的秘密中。然而,俄狄帕随后意识到:“似乎她收集得越多,向她涌来的便越多,直至她看到、嗅到、梦到和想到的一切都编织进了特莱斯特罗。”但此时,她已从禁闭自己的高塔中走出,在《信使的悲剧》的启发下开始对生命、职责、现实、世界有了不同的认知:“我应该投影出一个世界吗?假如不投影,至少也应该在天幕上的繁星中滑动着闪现几个箭头,勾勒出你的龙、鲸鱼和南十字。”箭头、龙、鲸鱼和南十字并不能组成一个完整的、自给自足的世界,却是俄狄帕主体性和创造性的体现,她不再只是被动地、不知不觉中接受某个“大师”的指示,而是开始思索是否应该、是否能够主动地向外投射自我。

三、聋哑人舞会:

“不可想象”的秩序

俄狄帕找到《信使的悲剧》的几个不同版本,哪个版本才是原初的真的版本?批评家吉布把这一问题称为“提喻”,认为它“指向的是一个深奥也更为错误的问题:对真实的哪种解读才是本真”。除《信使的悲剧》外,俄狄帕在邮票和历史文献记录中发现了更多关于特里斯特罗的信息,然而直至最后,她也未能在语词中寻到关于特里斯特罗的任何确定无疑的真相。批评家利兰德指出,对于品钦而言,“语言已经变成人们异化的源头,成为将人们禁锢在语词虚幻可能性中的牢笼”。语言与知识、与真理的联系不再确定无疑和坚实可靠。但是,俄狄帕并没有只是埋首文献,她走遍城市的不同场所、大街小巷和各个角落,接触各不相同的人群。如果语言或书面文献没能或无法给出任何确切答案,她至少在遭遇了各种事件、人物、符号等所构成的谜面之后发现了美国社会的另一面,那是一个美国中产阶级郊区主妇闻所未闻的社会面相,也是被美国媒体打造的美妙画面所遮蔽的社会阴暗面。

小说第五章,俄狄帕拜访“麦克斯韦尔的妖精”发明者奈法斯提斯,发现自己并非“敏感人”,无法使“妖精”运转起来。离开奈法斯提斯后,俄狄帕陷入对特莱斯特罗的沉思:“对于这些天里在任何地方都寻找得到的接踵而至的巧合,她只能用一个声音,一个词语——特莱斯特罗——把它们集合起来。”其后整整24小时,俄狄帕在城市中漫游,与充斥着特里斯特罗符号(带消音器的邮政号角和W.A.S.T.E等)的世界深入接触,看到“特莱斯特罗”的具体化身,那些被剥夺继承权、机会、权利的弱势群体的不同生活状况。她虽然不是机器运转所需的“敏感人”,但对芸芸众生却体现出了极大的敏感和同情。在替老水手流浪汉将信投入带W.A.S.T.E标记的垃圾桶邮箱后,她一路跟随特里斯特罗系统的送信人员,发现恰巧回到了出发点,即奈法斯提斯的公寓。批评家佩迪隆应用仪式理论解读俄狄帕的此次漫游,称其为俄狄帕的“通过仪式”(rite of passage):“她过去生活在其中的内环境稳定的状态被打破,她的围墙被刺穿;如今她从一种状态进入到另外一种状态的临界点。”

漫游结束后,俄狄帕回到旅馆。旅馆里,美国聋哑人代表大会加州分会会员正在举行舞会。俄狄帕被聋哑代表团的成员带进了舞厅,“在只有衣衫摩擦声的静谧中一遍遍地跳华尔兹,舞池里的每对舞伴都跳着自己想跳的:探戈、两步舞、波莎诺瓦、晃荡舞”。作为一种以人的形体为交流媒介的艺术形式,舞蹈可以独立展现,然而,舞蹈通常也与音乐密不可分。对于舞会来说,舞曲伴奏似乎就更为重要了,它不仅通过旋律、节奏给舞者提供舞步的指引和情绪的启发,也是每支舞的舞种标记,为舞会的秩序和顺利进行提供了保障。然而,聋哑人的舞会不需要舞曲伴奏,同时,舞会并没有预先规定舞种和顺序,每一对舞伴都按照自己的心愿跳舞,舞步各不相同。依据俄狄帕的经验,这样的状态必是短暂的,会以“碰撞”而结束,因为“唯一的解决方式是某种不可想象的音乐秩序,同时包含众多节奏、所有调式,某种预先指定的、每对舞伴都能轻松配合得天衣无缝的舞蹈”。然而,不可能的事情正在俄狄帕眼前发生:“他们所有人都能用一种她已丧失的超常感觉听到某种声音……直到每个人只是接到来自舞伴的一个轻轻碰触,在神秘的默契中一齐停下来歇息片刻。”这场舞会调动了参与者的运动神经,感官体验涉及视觉和触觉,或许也包含了嗅觉,因为每个跳舞的聋哑人都是醉醺醺的。换一个角度来看,聋哑人的舞会构成了一个可被外界感知的世界,然而,被视为舞会灵魂的音乐伴奏却神奇地缺位,只是这种缺位并不被聋哑人感知为缺位,舞会的协调原则和秩序保障被另外一种不为外界所知的力量所取代。此时的俄狄帕已经“无心给它冠名,她已丧失斗志”。

在批评家列文看来,聋哑人舞会影射的是无政府主义,而俄狄帕的逃跑“就好像无政府主义没有将俄狄帕从僵硬的、已确定的生活结构下解放出来——她不会允许自己被解放出来”。俄狄帕或许在此时选择了逃跑,但她一直以来所奉行的世界观和认知方式已然坍塌,正如《信使的悲剧》中那让她“皮肤上一阵颤抖”的无法言说、无本可依的表情一样,这里可感的世界和“不可想象”的秩序推翻了可听见的声音和语言所占据的排他的真理性,颠覆了它们至高无上的权威。

无论是俄狄帕此前发现的依赖特里斯特罗系统传递信息的另一个美国,还是以某种不可知的方式随心所欲又有秩序地交流的聋哑人,他们都让俄狄帕意识到美国社会构成的异质性,意识到不同人群有自己的存在方式和组织原则。蒋怡指出:“聋哑人之间不存在话语的交流,靠彼此之间的高度连接让群体秩序涌现出来。基于个体的他异性,主体保留一部分空间给自洽性,同时也向社群有限地敞开,与他人协同工作而不要求共同的内在性,或许这才是品钦想象中理想的共同体状态。”从特百惠派对到置身于聋哑人中间,俄狄帕的认知和生命体验已经全然不同。

俄狄帕的夫姓为玛斯(Maas),批评家对此有不同的解释,但与mass一词发音上的相似被广泛关注。钱满素就指出,这个姓“使人想起当代的大众社会(Mass society)和大众媒介(Mass medium)”。大众社会即俄狄帕在特里斯特罗系统解谜之旅中遭遇到的普罗大众。特里斯特罗是否存在,应作何解,似乎并不确定,但可以肯定的是,美国社会生活在俄狄帕眼中绝不再是单一的色调,而这就凸显了小说的政治关怀。王建平认为,《拍》“复活了亚文化和边缘群体的历史,揭示了60年代种族危机的历史根源,预示着多元文化的图景和均衡的社会史观”。小说中,确实不乏受新兴大众媒介影响将生活拟像化的人,但过着真实的生活、拥有个体生命独特的肌理和质感的也大有人在。正如批评家马拉戈斯所指出的,“个性只能存在于社会结构的一些幽暗的角落”,因为“在那里,信息,也就是控制,或者缺失或者不完整”。大众媒介面对大众发出雷同的讯息,但社会仍然存在着拒受其操控的裂隙,这裂隙或许就是地下邮递系统之所在,滋养着多样性、异质性和创造性。同时,面对同质化的信息,大众仍然可以以读者/接收者的身份进行再创作,使信息如安吉罗所书写的那封信一样,“变动不居”。

结 语

小说结尾处,俄狄帕等待着第四十九批邮票拍卖的开始。小说标题中的“cry”一词,字面上确实有“拍卖”的意思。然而,如果考虑到邮票所指向的特里斯特罗这个存在了几百年的地下邮政系统,那么cry也未尝不可理解为“叫喊”。第四十九批邮票的叫喊声,意味着大众媒介的控制仍有被突破的可能。“W.A.S.T.E作为一种替代交流系统,允许未经审查的信息双向流动,我们可以将其看作是对占统治地位的大众媒介的反抗,大众媒介不允许应答,也(或许)传播观点和价值就是为了让社会保持幸福、愚蠢和缄口不语。”除了这批邮票含有的扰乱、反抗官方垄断的隐喻意味以外,批号49也引起了品钦研究者的注意。坦纳认为,49这个数字可能指向历史,他提到了1849和1949两个年份:

1849年有可能——有可能吧——提供一个以全然不同的方式去运转和组织的新型美国的可能性。但是内战就在几年之后发生,这种可能性消失了(抑或转入地下了)。一个世纪之后,1949年目睹了冷战的开端,以及无疑是美国最为顺从(most conformist)的时期之一的开始。

马修斯更是明确指出了“顺从”的形成机制,《拍》中的体验不仅对个体具有启示意义,也具有警示社会的政治意义:“美国战后市场充斥着‘怎样读’这类指南,与冷战时国家团结这一要务步调一致。”而拍卖/呐喊或许能唤起人们的意识,从顺从中警醒过来。

直到小说最后拍卖也尚未开始。关于这样的结尾,斯廷普森认为,小说借此“对美国由多样性之国度收缩为二元选择之地发出哀悼”。而海特则指出小说更为积极的一面:“品钦通过拒绝发出唯一的涵盖一切的语词(Word)而投射出一个世界(World)……通过投射出一个世界,小说家提供了这样一个语境,在这里,事件不需要依赖于某个终极目的才能获得解释,或者因为没有这样一个目的就被宣称为无法解释。”本文则认为,小说的结尾与开篇的差异甚至对照更值得关注。结尾处,在拍卖大厅,俄狄帕“向后坐定,等待着第四十九批的叫拍”。此时,拍卖厅大门已关上,阳光也被遮蔽在外,但第一章结尾处戴着暗绿色墨镜任泪水肆意横流的俄狄帕已经不再惧怕禁闭,而是能够坦然与之相对。“无论特里斯特罗存在与否,无论其是幻象还是发现,这都是俄狄帕的救赎,是她自己编织的活板门,让她能够逃离墨守成规和死寂的现实世界而奔向更为丰富的个人真实的世界。”或许整个社会的痼疾仍在,但俄狄帕作为个体已经让自己的感官再次敏锐起来:她不再盲目服从于可以听见的声音,或者说语词/逻各斯,而是开始对她从不了解的世界进行积极地探索。俄狄帕已实现了瓦罗三联画的主题——逃离。

《理解媒介——论人的延伸》

图片源自Yandex

20世纪中叶,新兴大众媒介,尤其是电视,成为美国人生活的一部分,其影响开始引发人们对媒介的思考。1964年,马歇尔·麦克卢汉在《理解媒介——论人的延伸》(Understanding Media:The Extensions of Man,1964)中提出“媒介即讯息”的概念。无论是否受到麦克卢汉的影响(据信品钦读过麦克卢汉作品),品钦在多部作品中都对媒介以及媒介对社会、大众的影响表达了不同寻常的敏感和关注。“早在我们对信息革命给我们的本性带来的变化具有切实认识之前,”马拉戈斯指出,“有些作家就已经能够将信息时代对人类的影响转录进小说,而品钦就是其中一员”。《拍》中的大众媒介以电视为典型代表,在俄狄帕的生活中与上帝、酒精并置。时至今日,电子媒介早已更新迭代,它们对人类生活的影响也不可同日而语。但《拍》所提出的疑问——“我将投影出一个世界吗?”——对于当代人仍有启迪作用。

原文载《外国文学动态研究》2023年第6期“作品及作家研究”专栏,责任编辑萧莎,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。

责编:艾萌 校对:袁瓦夏 张文颐

排版:雨璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店 限时9折订阅