作品及作家研究丨论赫尔岑对斯拉夫派人民性思想的世俗化重释

李雪,博士,陕西师范大学文学院助理研究员,主要研究领域为俄国文学与艺术史的跨学科研究、俄国文学思想史研究。近期发表的论文有《从“人神”到“神人类”:俄国文学中的“父与子”主题嬗变》(载《外国文学评论》2023年第3期)。本文为国家社会科学基金青年项目“19世纪俄国现代化转型中的文艺‘人民性’研究”(23CZW069)的阶段性研究成果。

内容提要 赫尔岑对斯拉夫派人民性思想的世俗化重释,是俄国人民性传统的重要组成部分,也是人民性的激进路径迈入新的历史阶段的标志。本文从人民性的“实践场所”和“实践历史”两个层面,分析赫尔岑对斯拉夫派人民性思想的改造,并参照同时代的文艺作品,考察赫尔岑这一改造中的隐患:作家破除了斯拉夫派人民性思想中对上帝的推崇,却建立起了关于俄国知识分子的新神话。

关键词 赫尔岑 人民性 斯拉夫派 世俗化 知识分子 村社

引 言

在19世纪俄国,“人民”(народ)是一个特殊且重要的概念,与之相对应的“人民性”(народность)在俄国思想文化史上也处于核心位置,意指文艺创作、思想观念与社会政策中以俄国人民的本质特征和利益为出发点和终极目标的相关内容,并且伴随着俄国现代化的艰难转型经历了曲折的发展,最终深刻影响了20世纪的俄国革命。“人民性”起源于俄国自由主义知识分子在民族意识初生之时对法国概念“民族性”(nationalité)的转译,它在19世纪俄国本土的后续发展大体可被概括为保守和激进两条路径,保守路径主要涉及俄国人民的民族特性、国家制度和宗教传统,激进路径则主要涉及俄国底层人民在政治与经济层面的领导权和主体性。

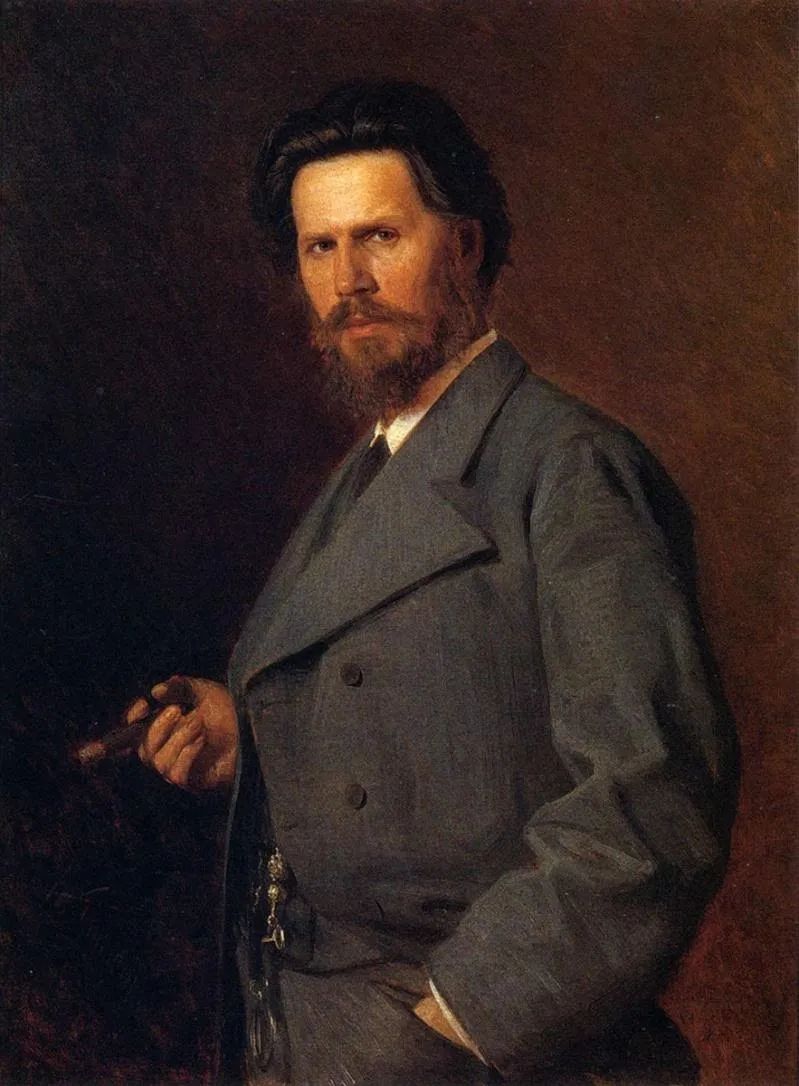

赫尔岑,图片源自Yandex

值得注意的是,虽然“人民性”的两大路径之间有显著区别,但激进路径的发展却又部分得益于保守路径,这一保守转向激进的进程处于19世纪三四十年代的别林斯基与19世纪70年代俄国民粹派之间,离不开俄国著名文学家和思想家赫尔岑(Александр Иванович Герцен)的关键作用。以赛亚·伯林指出,1848至1855年尼古拉一世的七年高压统治和克里米亚战争的失败,致使俄国知识阶层开始普遍关注国内矛盾,关于底层人民的问题在这些矛盾中最为尖锐:

无论是像阿克萨科夫和萨马林那样抵制西方的斯拉夫派,还是像车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫和皮萨列夫那样的唯物主义者、无神论者和西方科学观念的拥护者,都日益关注俄国特有的民族和社会问题,尤其是农民问题——其无知、苦难、社会生活的形式,以及这些问题的历史根源和经济上的未来。40年代的自由主义者或许是被农民的困境激起了切实的同情与义愤:长久以来,农奴制度一直是一个尖锐的公共问题,也是一个公认的巨大隐患。

在此,作为“40年代人”的赫尔岑延续了别林斯基对底层人民权利的关注,同时也整理和反思了自身的自由主义立场,他从同时期对立的保守阵营、即斯拉夫派那里汲取了灵感,将“人民性”从“俄国人民的民族特性”进一步创造性地转换为“底层人民的根本利益”,意图从此处入手解决俄国社会关于人民的矛盾,并产生了深刻的影响。赫尔岑是俄国民粹主义传统的奠基人,他对斯拉夫派的“借鉴”被视为他对西欧革命幻灭之后转向求助俄国本土传统以处理农奴问题的产物,即和斯拉夫派一样批判西方改革和革命并推崇俄国村社中的人民性。不过,正如赫尔岑始终对宗教信仰持怀疑态度一样,他关于人民性思想的论述中涉及宗教的内容也少之又少,这又与斯拉夫派对宗教的极度重视大相径庭,目前学界已有部分学者初步论及了赫尔岑对斯拉夫派人民性思想继承与改造中的这一特点。我国学者朱建刚借别尔嘉耶夫之口指出,与斯拉夫派不同,赫尔岑对村社的重视是个人主义的。张建华认为,赫尔岑吸收了斯拉夫派立足于传统村社的人民性思想,但反对其中对帝制和东正教的维护,转而以“人民”为核心。意大利历史学家弗朗哥·文图里(Franco Venturi)则指出,斯拉夫派借助人民性思想,将社会主义从西欧的空想观念转换为对俄国本土人民的关注,而赫尔岑又超越了斯拉夫派的保守,致力于建立起与现实联结更为紧密的观念。虽然上述研究指出了赫尔岑的人民性思想与斯拉夫派的本质区别——即个人与集体、非宗教与宗教、投身现实革命与重归古代历史的区别——但未就赫尔岑在哪些具体环节重释了斯拉夫派的相关思想进行细致论证。本文将继续上述研究中未竟的探索,从人民性的“实践场所”(即物质经济条件)和“实践历史”(即理念目标)两个方面入手,分析赫尔岑对斯拉夫派人民性思想的改造,并参照同时代的文艺作品考察这一改造中潜在的隐患:作为人民性理论的设计者,赫尔岑无意间又将自己推向了一种新的“神话”,这一隐患被当时的俄国文艺界最先察觉到,并通过文艺创作传达了出来。

一、 实践场所:

从“上帝中心”到“人民中心”的村社

在19世纪50年代之前,农奴制和人民的“自由与幸福”尚未成为俄国思想界探讨人民性时的主流话题,但已经为一些知识分子所关注,其中也包括始终推崇俄国民族传统的斯拉夫派。以霍米亚科夫(А.С. Хомяков),基列耶夫斯基兄弟(И.В. Киреевский,П.В. Киреевский)和阿克萨科夫(К.С. Аксаков)等人为代表的斯拉夫派受到俄国近代民族意识兴起的影响,习惯于在诸多问题的分析中架构起“西方-俄罗斯”的对立思路,他们对人民性的解释也不例外,即维护俄国自身古老的传统,防止西方的思想侵袭而破坏人民的利益。到了19世纪50年代,赫尔岑在俄国的内外交困中吸收了斯拉夫派的相关思想,以建构自身的人民性理念。他首要关注的便是斯拉夫派所论人民性的实践场所——村社(община),并对其进行了改造。

阿克萨科夫和霍米亚科夫,图片源自Yandex

为证明俄国的特殊性,斯拉夫派坚称俄国传统优于西欧,他们的人民性思想依据这一思路展开,并以俄国传统村社为实践场所。我国学者刘文飞指出:“为了论证俄国人民独特的民族性及其独特的使命,斯拉夫派就必然要在俄国的历史中寻找依据。斯拉夫派的立场,就在于捍卫俄国历史发展的独特道路,一条与西欧的发展道路有着根本区别的道路。”斯拉夫派作为19世纪俄国思想界反对西欧的中流砥柱,常力图说明西方价值与传统价值的冲突对俄国上层贵族和底层人民都造成了不可逆转的损害:“在俄国,外来文明甚至无法像在其他国家那样结出果实,因为它没有在俄国大地上扎根;而本土的文明也无法维护自身的重要性,因为所有外在的生活都充斥着异己的内涵。”同样,俄国“向西欧学习”也是不合理的:“通过将社会发展诉诸一种外国的形式,俄国人剥离了自身在土生土长的文化中有规律地、生气勃勃地成长的可能性,并且,即便能使神圣真理保持纯净与无损,他们也压抑了心智在其中的自由发展。”面对这样一种状况,斯拉夫派认为,必须要回到俄国传统的村社中,它是俄国人民性最根本的实践场所,可以带领俄国人民走向光明的正路:“在这个社会中,每个人的力量都属于所有人,而所有人的力量也都属于每一个人……再现俄国人古老的生活方式,因为它们是建立在家庭关系神圣不可侵犯和我们民族完好无损的个性基础上的。”

那么,村社在何种意义上是“传统的”?俄国传统村社又是如何实践人民性的?斯拉夫派认为,“传统的”村社即彼得一世西化改革之前的村社,村社所有成员都聚合在古代东正教精神下。伊万·基列耶夫斯基认为,在西方,理性主义的发展导致信仰被割裂成抽象的个人原则,与此不同,在东正教世界,信仰作为一种整全的内在精神被保留了下来。这一精神存在于古罗斯的家庭中,人民的一切生产活动和精神活动,都被这种弃置个人私利的内在整全信仰所引导。正因为如此,多个家庭组成了村社。苏联历史学家格列科夫指出,在古代俄国,正是大家族组成了村社。斯拉夫派进而认为,这种村社架构的社会模式是普遍的,也正如格列科夫所说:“阿克萨科夫表达得非常明确:古罗斯的社会结构是村社社会结构,在俄国土地上,从古至今都是宗法父权制社会。”俄国人民在村社中的无私与团结,被称为“聚合性”(соборность),信仰是它的向心力,正如霍米亚科夫所说的那样:“教会为一,为神圣,为聚合。”“斯拉夫派宗教哲学中最原创性的部分,便是霍米亚科夫所谓的‘聚合性’,我们可以将早期斯拉夫派思想提纲要领地总结为聚合性哲学。”人民在上帝的呼唤与感召下,聚合在教会中,使日常生活与宗教生活交融互渗,人与人之间就此达到一种彼此友爱、和谐互助的理想状态。

为了对抗在俄国逐渐扩大影响的西欧思想与制度,斯拉夫派推崇前彼得时代的村社的人民性,并产生了深远的影响,但是,最起码在斯拉夫派活跃的年代,它并不具有真正的政治实践意义。刘文飞认为,斯拉夫派的观念在很大程度上是一种对过去的幻想,有美化和粉饰俄国传统村社中残酷的农奴制的嫌疑。不仅如此,斯拉夫派对人民如何“回归”这样一种生活,也并无实质性的政策建议。赫尔岑则意图补充这一不足:一方面,学界公论,赫尔岑对1848年欧洲革命心生失望,从西欧自由主义转向了俄国本土资源;另一方面,也正如俄罗斯学者特斯利亚所指出的,在西欧的革命者圈子里,赫尔岑发现,他作为俄国人无法完全融入其中,他只是被看作是“俄国革命”的一个代表,因此他必须要让西欧人了解到,俄国社会中有革命的基础,即俄国斯拉夫派所提出的传统村社。总之,赫尔岑尝试将斯拉夫派基于村社的人民性思想具体化和激进化。他从欧洲资产阶级革命中看到,受自由主义支配的资产阶级会在初尝革命的胜利后,意欲将利益受到暂时满足的现状当作永恒的制度来维护,而这会造成新的专制,即自由主义对物质条件和生产资料极度匮乏的底层民众的专制。如果西欧自由主义是失败的,其经验对俄国无益,那么,还有何种思想资源可以彻底摧毁专制?赫尔岑结合斯拉夫派的思想,给出了具有独创性的“村社社会主义”(общинный социализм)这个答案。

在赫尔岑这里,村社仍是俄国人民性的实践场所,但和斯拉夫派有本质的不同。首先,赫尔岑进一步缩小了斯拉夫派所谓“前彼得时代”村社的范围,试图使村社这一理念更具历史层面的真实性,并在论证过程中侧重指出蕴含俄国人民性的传统村社是如何随着人民的失权与失地而萎缩的。斯拉夫派通常只是提出,拥有聚合性精神的村社存在于彼得一世改革以前,但他们并未对之做出更精确的断代划分。赫尔岑则指出,人民自由生产生活的村社,只存在于公元9至13世纪的基辅罗斯公国,在这一时期,俄国人民遵循着一种“自由的集体主义”:一方面,相比此时处于封建制度下、必须服从领主的西欧人民,俄国人民只需要自觉地团结在村社中进行自治,没有地主的束缚,也没有皇帝的命令,一切都是自发和自由的;另一方面,村社的集体主义又不同于一些东方专制国家的集体主义,前者是作为个体的俄国人民积极主动地参与到集体的生产生活中去,后者则是个体被集体和专制国家吸收,是一种消极的、被动的集体主义。然而,由于鞑靼入侵,基辅大公不得不将之前分散在各个村社中的权力集中起来抵御外敌,俄国人民自由的集体生活从此中断。此后数百年间,莫斯科公国统一全俄,但权力并未归还到人民手中。因此,彼得一世西化改革对俄国传统的破坏并非村社衰落的唯一原因,古代俄国君主对人民的土地与自由的剥夺,也是传统村社逐渐与“自由的集体主义”无缘的重要原因。

其次,在提倡村社回归基辅罗斯时期村社的基础上,赫尔岑对其进行了改造。鞑靼入侵以来,君主进一步集中权力,人民失权失地,这一状况必须得到改善,但这并非通过上帝赐福,而是要靠人民努力争取。赫尔岑甚少在关于俄国村社和人民性的论著中论及东正教的作用,尽管他也曾指出信仰可以帮助俄国农民维持村社中的普遍团结与无私互助。但这种基于信仰的团结互助只局限于村社内部,在面对村社外部的统治阶层的暴力压迫时他们便束手无策了,因此信仰所能带来的帮助相当有限,人民必须掌握一定的世俗权利。这些权利包括被官僚机构剥夺的立法权、被地主剥夺的土地所有权、被警察剥夺的人身自由和被沙皇剥夺的公民权,他运用反向论证的方式,分别列举统治阶层对俄国人民上述权利的侵害和人民自身对这些权利的无知和麻木,力陈它们之于人民的重要性:

您如此正确地指出了俄国人民对个人土地所有权的厌恶,无忧无虑和懒惰的天性使他[们]逐渐无知无觉地陷入德国式的官僚机构和地主的权力之网中,他[们]痛苦地向此种侮辱人格的罪孽表示服从,但他[们]既不相信地主的权柄,也不相信法院的正当性,更不相信行政机关的合法性。这近两百年间,他[们]的整个生存模式都是对现有秩序的装聋作哑和消极反抗。他[们]屈从于压迫,他[们]默默忍受,然而他[们]并不参与村社外的任何事务。

……

农民简直是处于法律之外。法院不是他[们]的庇护者,他[们]对现有法律制度的所有参与仅限于自身承担的双重征税,而这给他[们]带来了沉重的负担,让他[们]付出血汗辛劳……政府和地主的使命就是从他[们]身上榨取更多的劳动,招募更多的新兵,抢夺更多的金钱。

由此可见,赫尔岑重点批判的是现行体制对俄国人民在村社中的世俗权利的侵蚀,这些世俗权利是人民获得自由与幸福的关键。与斯拉夫派重点关注人民性的宗教维度相比,赫尔岑的论述弱化了上帝的作用,强调人民需要将被沙皇、地主和警察剥夺的立法权、行政权和土地所有权等世俗权利牢牢地握在自己手上。在统治阶层层面,沙皇及其下属的官僚机构是巧取豪夺的“父亲”;在斯拉夫派的思想层面,使人民恭顺地聚合在其周围的上帝是散播慈爱的“父亲”;而在赫尔岑这里,恶的“父亲”被重点批判,而善的“父亲”隐于幕后,人民成为自己的主人,他们拥有自由决定自身命运的权利,进而使人民性的实践场所——村社走向以俄国人民为中心的道路。

赫尔岑将村社从“上帝中心”转向“人民中心”,一方面锚定了他所认为真正具有现实价值的、基辅罗斯时期的村社,另一方面淡化了村社的信仰因素,而强调了“人民”自己的力量,这是一种对斯拉夫派观念的激进化重释。然而,虽然赫尔岑对村社的激进化在一定程度上弥补了斯拉夫派罔顾历史、躲到宗教中而无视人民实际悲惨状况的缺陷,但他自己也走入了和斯拉夫派类似的误区:在公元9至13世纪的基辅罗斯公国,人民在村社中的境况并未如他想象的那般自由。根据俄国历史学家克柳切夫斯基对《罗斯法典》的考察,公元11至12世纪的基辅罗斯公国中已经出现了接近于奴隶的雇农,他们在地主的私人土地上种地,种子、农具等都向地主租赁。赫尔岑对古代村社的论述和斯拉夫派一样不符合史实。如果基辅罗斯公国中完全自由和平等的村社在历史中并不存在,那么赫尔岑对这一时期村社的重点论述,就也只是他为了使自己的理论具有现实参照性而进行的假设,在这一点上,赫尔岑对斯拉夫派的“村社”的重释,仍然带有“从理论到理论”的色彩。

二、 实践历史:

从“永恒天国”到“创造当下”

斯拉夫派基于人民性思想对村社进行的理论设计蕴含着对俄国历史发展前景的殷切期望,他们不像别林斯基、格拉诺夫斯基等西欧派那样将俄国的前途寄托在西欧的制度上,而是回望本民族的传统,希望从“往昔”获得有关“未来”的启示,由此,人民性的“实践历史”与俄国本土的古老制度紧紧联结在一起。在斯拉夫派看来,既然村社的中心是“上帝”,那么人民性的实践历史,必然是围绕这个神圣的目的展开的;而对于从斯拉夫派人民性思想中获得灵感的赫尔岑而言,将村社的中心从“上帝”转换为“人民”,便意味着将实践历史中上帝的影子抹去,因为前述“神圣的目的”显然已不再适用于一个不以上帝为根本核心的村社。

查尔斯·泰勒,图片源自Yandex

斯拉夫派人民性思想的历史观对俄国传统村社的发掘同样依循“西欧-俄罗斯”的对抗式思路,为的是强调围绕东正教信仰的历史观比“异己的”西欧世俗化历史观在俄国更具备实践价值。在西欧,从中世纪到近代,普遍的历史观经历了世俗化的过程。加拿大哲学家查尔斯·泰勒(Charles Taylor)指出,中世纪基督教的历史时间观,乃是在日常生活中时刻向天国仰望,反过来上帝也赋予日常生活中的事件以神圣的内涵,历史中的每一个事件都有处于永恒时空中的上帝的精神流溢:“所有的时间都出现在他[上帝]面前,并在延伸的同时性之中。”但随着西欧世俗化的演进,日常生活中的神圣维度被消解了,在人们的普遍观念中,历史的发展不再以神圣维度作为参照,而是朝着单一方向不断向前,最终达到一个被设定好了的世俗目标。斯拉夫派反对这种历史观,他们认为,如今俄国人专注政治斗争和土地掠夺,人民生活在被剥削的苦痛中,这是因为西欧的世俗化历史观通过彼得一世西化改革进入俄国,为保证俄国人民的自由与幸福,重新回到友爱、平等和虔诚的古老传统中去,必须同步纠偏如今俄国的历史观,复兴东正教,重现神圣历史以及在神圣历史的观照下村社对俄国人民性的保护。霍米亚科夫指出,恢复旧宗法制的村社及其米尔(мир)大会,为的是让俄国人民通过村社中的活动,实现自己的精神目标,完成内在的精神联结,进而共同拱卫一个具有东正教精神的国家:“古代罗斯将会以文明与协调的规模,在社会的原始之美中得以重生,这个社会可以把地方生活的宗法制同代表着道德和基督教面孔的国家内涵结合到一起……这不是一个偶然的罗斯,而是一个充满了生机和活力,永远也不会在生存与死亡之间摇摆不定的罗斯。”可以看出,霍米亚科夫用“重生”“永远”“非偶然”这样的字眼,将人民聚合的村社以及无数个村社所共同构成的国家神圣化了。

和斯拉夫派相似,赫尔岑同样反对19世纪西欧的历史观,尤其是其中的历史目的论。赫尔岑认为,1848年欧洲革命后,西欧自由主义所宣扬的历史目的论已经信用破产:“在我们的时代,人们才越来越看到,任何信仰都无济于事。在罗马产生这种裂痕之后,出现了基督教,在基督教之后,出现了对文明、对人类的信仰。自由主义构成了最后一种宗教,只是它的教会宣讲的不是来世,而是今世,它的神学是政治学”;“仿佛有人(除了我们自己)保证过,世界上的一切都会变得美好,公正,沿着康庄大道前进……现在我们才开始感到,不会每一张牌都符合我们的意愿……”赫尔岑进而将西欧的历史目的论指斥为一种暴政,它只向着虚无缥缈的“最高目标”进发,而漠视置身历史中具体的人民。当人们认为当下的一切苦难都是达到光明未来的必然前奏,那么苦难就只会被当作通往历史终结处的工具和阶梯,而就是这种历史观令西欧鸡犬不宁。人民没有自由,历史的车轮也不会因为他们的苦难和哭泣停留。对此,赫尔岑质问道:“这个目的到底是什么——是一个计划还是一道命令?谁制定了它?又向谁宣读了?它是否是一种责任?如果答案是肯定的,那么我们究竟是玩偶还是人?是精神上自由的存在还是车轮?”

不过赫尔岑在反对西欧历史目的论的同时,也准确指出了斯拉夫派历史观中的问题所在。英国学者艾琳·凯莉认为,赫尔岑主要立足于人的权利而反对斯拉夫派不人道的历史观,因为这种观念与他关于个人发展的理想背道而驰。的确,19世纪中叶西欧世俗化的历史目的论以僵化的理性为借口将人民当作达到至高目标的工具,但斯拉夫派口中的神圣历史并不能使这一问题得到解决,因为它只是以“上帝”之名替换“理性”,以人民为主体的历史在其中仍然得不到体现。在赫尔岑看来,斯拉夫派对神圣历史的期许中没有人民的身影,只是借助不可企及的上帝来逃避现实。他“在日记中再三评论道,关于村社的美德忽视了这样一个社会现实,即一个人越是近距离地注视当下社会的可怕现状,就越是能够意识到斯拉夫派自鸣得意的荒诞表现”。伯林也认为:“确实,斯拉夫派只是逃避主义者,是无意义的王位的捍卫者,以想象的过往的名义,宽恕糟糕的现状。”他们难以彻底直面人民的悲惨境地。神圣历史的宏大叙事无法解决一个贫苦农民没有土地、任人驱遣的困境,尽管斯拉夫派总是强调前彼得时代的村社是完满的,没有被西欧思想制度所污染且符合俄国人民利益,但事实上,俄国人民的困苦在这一“往昔”中并非不存在,或者说,造成人民被压迫和奴役的俄国农奴制,正是从这一“往昔”中逐渐生长起来的,而不是彼得一世西化改革突然导致的。斯拉夫派的“历史”并不可信,最紧要的是立足现实、眼望未来。赫尔岑指出:“最艰巨的社会任务是,去了解一切广阔和现实,去理解个人权利的神圣性,而非去毁坏、去将社会原子化。这一任务或许会在将来被解决,而它在过去从未被解决过。”

赫尔岑拒绝历史目的论,也拒绝将历史重生的希望寄托于“往昔”的宗法制和上帝,对历史中个人命运与力量的关注使他侧重于人民在村社中创造历史的行动,这是对“神圣历史”的另一种世俗化阐释。历史既不朝向单一抽象的目的,也非神圣时间在人世间的投射,它是由无数当下的时刻构成,其中最重要的是人的意志:“没有现成的未来,它是由成千上万种必然和偶然条件综合形成的,其中包括人的意志——它赋予未来意料不到的戏剧结局和舞台效果。”伯林指出,在赫尔岑的心目中,人们理应关注当下的实际而不是未来的可能性,如此才能获得自由。的确,对于赫尔岑而言,历史犹如暗无天日的茫茫原野,人于其中执炬,火光只能照亮前方三尺,然而,这绝非他放弃前行的理由,他理当根据这三尺之内的光明,预判和决定自己的行动,未至生命终结绝不言弃:“然而自然毫不吝啬,也不蔑视过客和现存之物,它时时处处都竭力为所能为之事,达到极致,获取充足的芳香、愉悦、思想……直至同时触及发展的极限和死亡。”村社的实践历史,与其说是设定好终极发展目标的既定程序,不如说是人民着眼于当下的自由创造,与其说是对弥赛亚历史的映射,不如说是人民以自身意志在历史的风暴中掌舵,清扫迫在眉睫的积弊,诚如赫尔岑所言:“世界要靠‘福音’,而不是强化的宗教来拯救;它将通过蕴含新世界幼芽的话语,而不是复活私人的陈词滥调得到拯救。”

对人民创造当下的世俗权利的重视,使赫尔岑在具体论述村社对俄国人民的贡献时不断地强调村社赋予俄国人民以土地与自由,它们并非抽象的历史任务,亦非只是上帝的恩赐,而是人民当下最迫切的需求和权利。张建华认为:“在赫尔岑的社会主义理论中,他论述的对象不是俄国的经济问题、贫困问题,而是人性、人的价值、地位、幸福、相互关系。在他看来,俄国村社保障了人的自主地位。他认为,村社是人民摆脱了个人从属于国家,从属于官僚政治的状态,米尔这个共同体中有最完整的民主。”对于赫尔岑而言,最重要的事情当属清除当下俄国农奴制对人民的奴役,它阻碍村社充分发展,是近在眼前的实际问题。人民的自由是从农奴主和沙皇那里夺取现实的土地所有权和人身自由权,它面向俄国人民的未来,但首先要顾及历史的现场。人民面对着被沙皇、教会和地主多重剥削的残酷现实,对神圣天国的期许无法帮助他们彻底摆脱困境;唯有以自己的力量,解决当下近在眼前的困厄,把握和创造当下,才能为自己的幸福与自由提供保障。

无论是斯拉夫派的人民性思想,还是赫尔岑对斯拉夫派人民性思想的改造,都是知识阶层开始普遍关注俄国农民问题的结果。如果说斯拉夫派的相关探讨是朝向过去的,对政治实践相对淡漠的,赫尔岑则试图积极地参与历史。一方面,对于赫尔岑而言,促使人民“创造当下”的前提是将理论设计与现实的社会状况初步对接。19世纪50年代赫尔岑从自由主义彻底转向俄国村社社会主义,其间发生的诸多事件增强了他继续结合理论探索与实际政策的信念,同时他在这一过程中也发现了一些重大问题。1855年,亚历山大二世即位,农奴制改革提上日程,赫尔岑开始密切关注亚历山大二世为改革所做的一系列准备,他和奥加廖夫在《钟声》上刊登了一系列讨论改革政策的文章,意图与皇帝“隔空”对话,以影响改革的走向,然而他也敏锐地嗅到了即将颁布的改革法令的根本弊端——农奴在被解放后,需要缴纳一定的费用以赎买属于自己的土地,而这极有可能会造成新一轮压迫,而事实证明他的担忧并非多余,也促使他在晚年持续调整自己的写作与出版策略。另一方面,赫尔岑对历史目的论的反思和对人民在当下的创造力与自由的关注,在某种程度上也与同一时期西欧的意识形态环境相呼应,甚至更进一步。根据霍布斯鲍姆对19世纪中叶欧洲意识形态环境的概述,历史目的论的弊端已经被西方一些浪漫主义者和“反进步”的思想家所察觉,只不过这些思想家多数是以“直觉、传统和宗教信仰”来反对促成历史目的论和进步主义的理性,他们尤其愿意怀念过去,因为黄金时代就在过去,和不能令人满意的现世形成鲜明对比,这种思路倒是和斯拉夫派颇为相似。而赫尔岑虽然也同样发现了历史目的论的问题,但他并未将回归传统作为对抗的手段,而是开辟出一条在偶然中走向未来的道路。

霍布斯鲍姆,图片源自Yandex

三、 作为新神话的俄国知识分子

赫尔岑从“实践场所”和“实践历史”两方面对斯拉夫派的人民性思想进行了重释,意图把它从一种历史模型转换为具有现实政治实践力量的思想策略,为俄国革命知识分子进一步发展和实践人民性奠定了思想基础。然而,历史并未朝着赫尔岑所期许的方向发展,跟随在他之后践行“土地与自由”理念的俄国民粹派在19世纪70年代的政治实践中遭遇了惨败。有一类观点认为,是其中俄国知识分子与俄国人民的隔阂造成了如此结局;还有学者认为,是赫尔岑对村社与人民的过度理想化,导致秉承了赫尔岑思想的民粹派理想最终落空。

斯拉夫派意欲以人民性复兴俄国传统文化,赫尔岑则在对其进行世俗化阐释后,直陈俄国人民需摆脱的现实困境,他认为这或可破除知识分子对人民不切实际的想象。早在1848年,经历了理想破灭的赫尔岑就敏锐地意识到了此前本国出身于贵族的知识分子沉溺于书面的、抽象的理念而脱离人民实际情况的问题。在这些知识分子眼中,人民是抽象的观念,而非具体的人:“人们只是书面上、理论上明白了不公,也试图从书面上加以纠正。他们真心诚意地希望补偿人民所受的千年屈辱,宣称此乃专制之祸,要求每一位农夫都摇身一变为政治人物,理解半自由半奴役式法律体系中那堆乱七八糟的问题,放下自己的劳作……”进一步讲,人民也并未获得相应的权力:“自由主义既没有解放人民的双手,更没有解放其头脑,只是将之推上了王座,毕恭毕敬,同时竭力将权力依旧牢牢控制在自己手中。”基于此,赫尔岑对斯拉夫派人民性思想的世俗化阐释,既试图赋予人民以村社的权柄,又试图着眼于人民当下的利益,最起码,他曾尝试弥合知识分子与人民之间的鸿沟。

然而,正如任何思想都需要通过实践来检验一样,人民性思想若想获得长久的生命力,必须进入它所论述的主体——“人民”的中间,但“赫尔岑的社会主义理想是立足于农民和米尔的,而且更多地专注于理论创建,较少地考虑其实际效果,更没有机会实践之”。因而,赫尔岑对斯拉夫派人民性思想的世俗化重释在他在世之时并未在俄国人民中间得到推广。尽管赫尔岑围绕着俄国人民的“土地与自由”(земля и воля)和沙皇当局及自由派展开了一系列激辩,其本意也在于在人民中间推广他的人民性思想,进而真正建立起以人民的自由权利为中心的新型村社,但事实上,无论是以赫尔岑为中心的知识分子圈子,还是他所支持的“土地与自由”社,本身仍以意识形态宣传和辩论为主。他们渴望实现人民而非知识分子的自由,在民间传播自己的理念,但是这一愿望始终未能迈出实践的一步。人民性作为一种理论,彼时仍然只是局限于以赫尔岑为代表的革命知识分子的讨论范围内,而且这一问题也并未随着时间推移而消失,反而成为俄国知识分子实践过程中的一大潜在隐患。

《父与子》和屠格涅夫,图片源自Yandex

在赫尔岑的出版活动如火如荼的时期,人民性思想所蕴含的潜在隐患尚未引起知识分子群体足够的注意,但却首先被同时代的文艺作品敏锐地察觉到了。一部分文艺作品选择直接表达对赫尔岑等人观点脱离人民的不满和讽刺。屠格涅夫的小说《父与子》(Отцы и дети)就质疑了赫尔岑等人所推崇的“村社社会主义”。在小说中,“父辈”巴威尔·彼德罗维奇的思想气质和赫尔岑颇为相似,这一形象并非依循作为“40年代人”的贵族知识分子的刻板印象塑造的,因为这个人物既持有一部分自由主义的观点,同时又对村社与俄国人民的文化传统赞不绝口。这让人能够合理推断,屠格涅夫在这里参照了19世纪40年代后赫尔岑的个人风格。随后,屠格涅夫借“子辈”巴扎罗夫之口否定了巴威尔·彼德罗维奇对俄国人民的看法,他嘲笑对方的此类观点并未切中人民真实的需求,这些空谈要么变成教条,要么隔靴搔痒,解决不了人民的切实需求:“后来我们也意识到,议论,只是对我们的灾疫进行议论是没有用的,它只会导致庸俗与教条主义;我们看到,我们的那些自作聪明的人,我们所谓的进步分子和揭发者,都不怎么样,我们谈论垃圾,谈论艺术,谈论无意识的创造、议会制、律师和那些谁知道是什么的东西……”巴扎罗夫抵触部分俄国知识分子关于俄国人民的夸夸其谈,认为他们是在用理论掩盖他们无法看到也无力解决现实问题的虚弱,并准确地预言农奴制改革将要在类似的问题上栽跟头;只不过,作为知识分子“新人”的巴扎罗夫也无法摆脱他所批判的这种知识分子的宿命。在小说接近结尾的地方,他和农民调侃地谈起古老的村社形式“米尔”和人民所谓的掌控俄国未来和希望的强大能力,本意是想和他们一起以“庄稼汉”的方式嘲笑“父辈”对村社的崇拜,农民们却连这一点也不领情,只把巴扎罗夫当作一个满嘴怪话的少爷,认为他什么都不懂。

还有一部分作品以隐喻指出了赫尔岑等俄国知识分子作为人民“教牧者”的实质。在画家尼古拉·盖依(Николай Ге)创作于1863年的作品《最后的晚餐》(Тайная вечеря)中,卧在榻上、低头沉思的基督,与赫尔岑的一张照片极为相似。盖依传记的作者阿尔比特曼(Эмилий Арбитман)指出,盖依在创作《最后的晚餐》时,将画中基督的原型设定为赫尔岑本人。赫尔岑被赋以基督的面貌,成为救世主,这与他大半生致力于从世俗化的角度重释人民性的努力形成了反讽式的对比。值得一提的是,画面中只有作为基督的赫尔岑和象征他身边知识分子同僚的使徒,却并没有他即将为之牺牲和拯救的对象——人民。当神圣事件的主体只有救赎者而没有被救赎者时,救赎的价值和悲剧意义便都落到了救赎者的牺牲行为上,即赫尔岑自身的斗争、对抗与牺牲,时代的中心便成为俄国知识分子而非人民。在盖依之后,克拉姆斯科伊的《旷野中的基督》(Христос в пустыне)、波戈柳波夫绘制于巴黎亚历山大·涅夫斯基东正教堂中的以“基督和人民”为主题的湿壁画等作品,同样揭示了俄国知识分子的救世主情结。除此之外,列宾的《集会(在灯光前)》(Сходка[При свете лампы])和马科夫斯基的《夜会》(Вечеринка)尽管描绘的是知识分子的秘密集会,却都沿用了《最后的晚餐》中基督和众使徒围坐斗室、室内一灯如豆的画面结构,这种相似性并不仅仅是巧合,而是盖依围绕“最后的晚餐”的主题创作在知识分子题材中的不断复现。

《旷野中的基督》和克拉姆斯科伊,图片源自Yandex

与赫尔岑同时代的作家和艺术家洞察到了当时俄国知识分子在社会问题领域扮演的角色及其困境,通过不同的艺术形式道明了赫尔岑意欲赋予人民世俗权柄背后的实质:赫尔岑及其同路人为作为自由主体的人民奔走呼号,为他们解除束缚,却在最后建立起了以知识分子为偶像的另一世俗神话。赫尔岑致力于对斯拉夫派人民性思想进行世俗化重释,进而赋予人民以主体性,然而,知识分子与人民之间隔阂甚深:知识分子长期以来不断接受新思想、新制度,利用自身所处的优越阶层在国家各个领域发挥重要的决策性影响,而人民中间,一如俄国诗人涅克拉索夫所言,“这里一切依旧,这里有远古的平静”。知识分子与人民在物质生活和精神领域皆存在着巨大差异,产生于知识分子头脑中的人民性理想,其概念、论证、结论与实践,都与俄国人民固有的认知相去甚远,知识分子只能通过单方面的推广使人民接受他们的思想。赫尔岑在此遭遇了知识分子与人民之间的矛盾:虽然他力推人民的主体性和现实经验的重要性,但其隐含逻辑仍然依循这样一种思维方式:人民对自身所处困境和理应获得的主体性认识不足,他们如果想要充分发挥力量,就需要有人把他们从无知的状态中解救出来,而这些人自然是推崇人民性的知识分子。如此一来,在俄国知识分子的潜意识中,人民仍需追随他们,一如人民在长久的年月中追随上帝一样。赫尔岑意图为人民争取他们的主体性,却树立起了新的世俗神话——俄国知识分子。这是赫尔岑对斯拉夫派人民性思想进行重释后产生的悖论,亦是他所开启的俄国民粹主义传统在此后的数十年间频繁面对的困厄。

结 语

斯拉夫派以人民性维护基于宗教性的俄国村社以及以“神圣天国”为历史目标的传统,赫尔岑则淡化了其中的宗教性,反过来推崇俄国人民的世俗权利与对社会历史的积极创造。赫尔岑尽其所能帮助俄国人民在真实的斗争中获得自由支配自己历史和命运的权利,这是一种颇具勇气和现实感的态度。在赫尔岑的理想之中,人民的意愿、人民的权柄皆由人民自己把握,人民无需寄希望于其他任何人,只需专注于脚下的路,在黑暗泥泞的历史中坚定地前行。在赫尔岑的努力下,斯拉夫派思想中的保守因素被选择性地剔除,与“村社”有关的事务与激进知识分子的实践紧密结合在了一起。在赫尔岑之后,19世纪60年代的车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫、巴枯宁等人,70年代的拉甫罗夫、米哈伊洛夫斯基等人,皆循着赫尔岑开辟的道路实践“人民性”,为俄国人民的利益和自由而奔走,成为后世俄国革命者的旗帜,也成为俄国思想文化史上浓重的一笔。

然而,赫尔岑意图为俄国人民破除宗教神话的努力也存在一定的负面影响,即它导致知识分子成为新的世俗偶像。19世纪俄国的文艺作品准确地洞察到了这一“知识分子拯救人民”的新神话:人民没有从知识分子这里得到自由,却成为他们眼中被放牧的羊群;同时,在人民眼中,知识分子的种种努力也犹如蜻蜓点水,并不产生实质的效用。从赫尔岑的时代开始,俄国知识分子的弥赛亚隐喻成为俄国思想文化史上的重要意象,“知识分子与人民”的矛盾问题也如同一个幽灵,在俄国人民性的发展道路上盘旋。在这数十年间,赫尔岑所开创的俄国民粹主义传统被诸多文艺作品所描绘和评价,也启发了后世一些思想家重新思考人民性问题、知识分子问题和俄国的改革道路问题等等。赫尔岑对斯拉夫派人民性思想的世俗化重释以及其中所蕴含的悖论,或可成为解码19世纪俄国知识分子运动的一把钥匙,亦可成为人民性思想在今天的再解读和再发展的重要参照。

原文载《外国文学动态研究》2023年第6期“作品及作家研究”专栏,责任编辑王涛,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。

责编:袁瓦夏 校对:艾萌 张文颐

排版:王雨璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店 限时9折订阅