作品及作家研究丨异域的书写:古米廖夫的非洲主题诗歌与阿克梅主义

张政硕,首都师范大学外国语学院博士研究生,主要研究领域为俄语诗歌研究。近期发表的论文有《古米廖夫的“征服者形象”》(载《俄语学习》2019年第5期)。

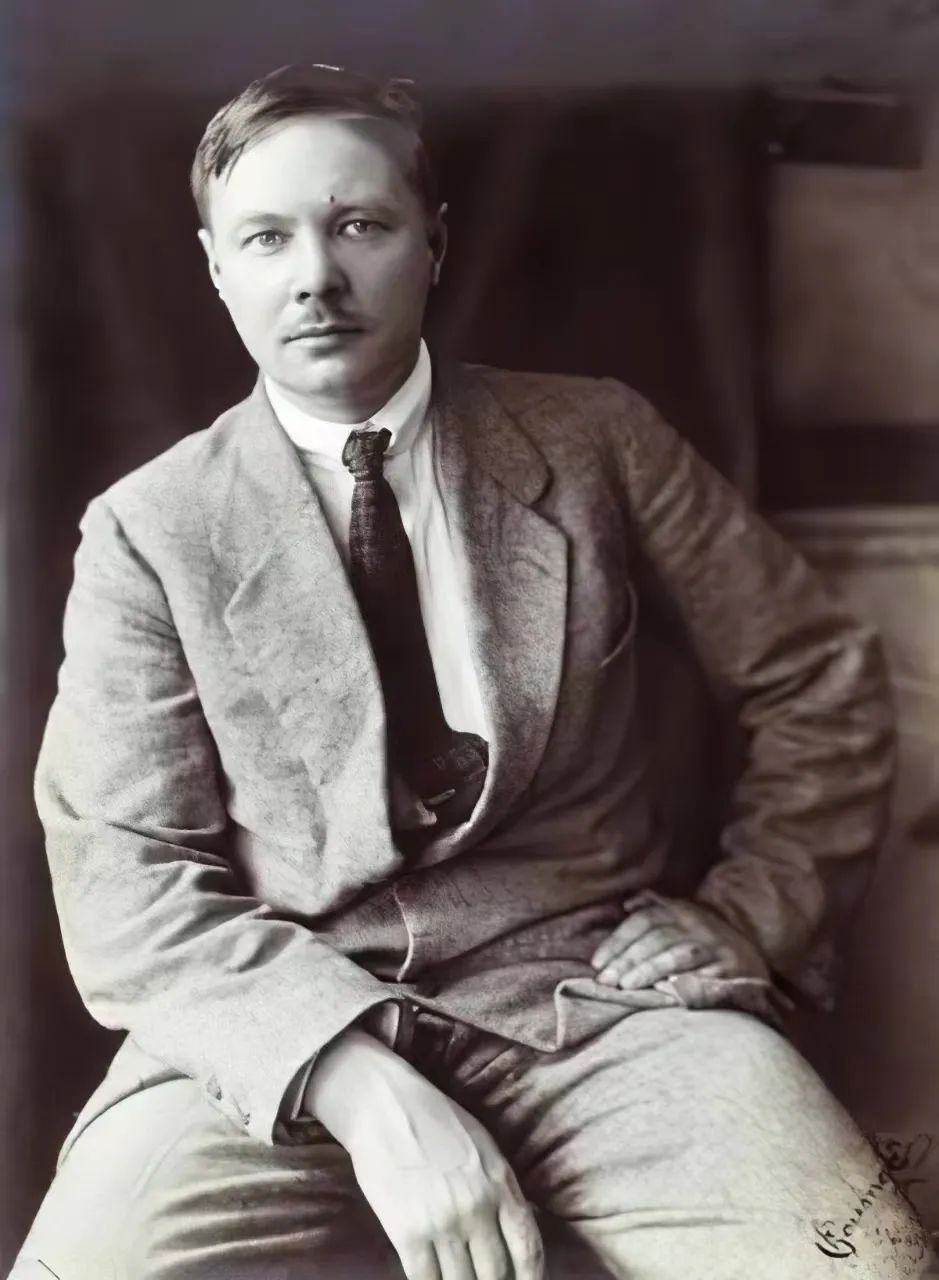

内容提要 尼古拉·斯捷潘诺维奇·古米廖夫是俄国阿克梅主义创始人,多次游历非洲的经历使他写下了为数众多且脍炙人口的佳作,这些非洲主题的诗歌体现了诗人的个性追求及其对阿克梅主义理论的思考。古米廖夫创作非洲主题诗歌最早缘于对象征主义的怀疑和反叛,后发展为对客观叙事和诗歌力量的追求。借助非洲主题诗歌,古米廖夫展现了阿克梅主义关于色彩、线条、造型等绘画性的主张及其明晰现实的世界观。

关键词 尼古拉·古米廖夫 非洲主题 阿克梅主义 象征主义 绘画性

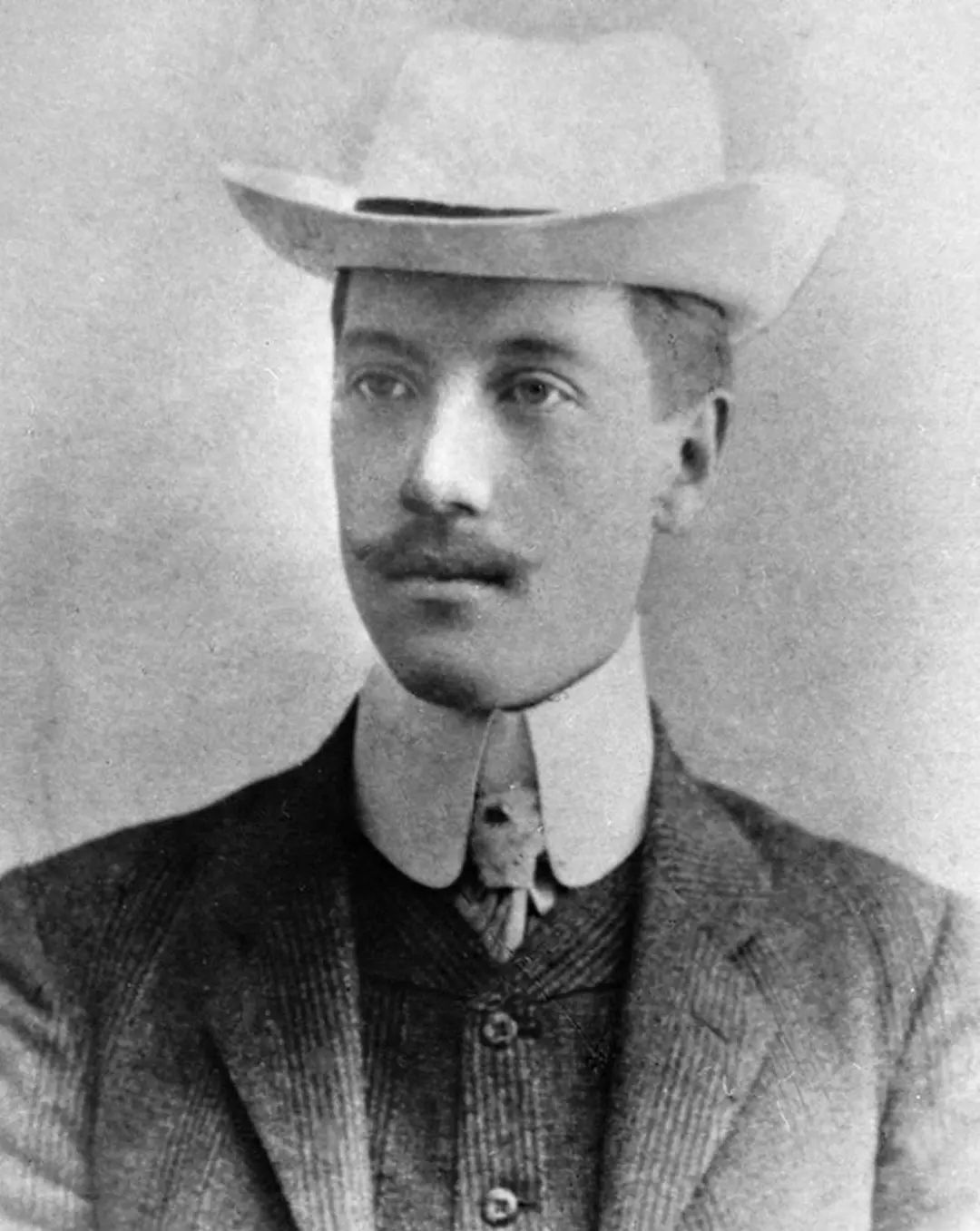

俄国阿克梅主义(Акмеизм)是俄国白银时代一个重要的现代主义诗歌流派。1912年,诗人尼古拉·斯捷潘诺维奇·古米廖夫(Николай Степанович Гумилёв,1886—1921)与谢尔盖·戈罗杰茨基(Сергей Митрофанович Городецкий)等人组建“诗人行会”(Цех поэтов),他们在希腊语词典中找到了意为“开花”“高峰”的希腊语词“ἀκμή”,用它来命名新诗歌流派的纲领,“阿克梅”即从这个词音译而成。1913年初,《阿波罗》(Аполлон)杂志发表了古米廖夫的《象征派的遗产和阿克梅主义》(“Наследие символизма и акмеизм”)和戈罗杰茨基的《当代俄国诗歌中的若干流派》(“Некоторые течения в современной русской поэзии”)两篇文章,宣告俄国阿克梅主义诗学的诞生。古米廖夫在文中对阿克梅主义进行了具体的阐释:“象征主义正在被一个新的流派所取代,无论它叫‘阿克梅主义’(源自希腊语ἀκμή,意为最高的程度、最艳的颜色或最鼎盛的时期)还是‘亚当主义’(一种坚定清晰的人生观),与象征主义相比,新的流派要求力量更加平衡,要求更精确地理解主客体之间的关系。”

尼古拉·古米廖夫与谢尔盖·戈罗杰茨基

图片源自Yandex

古米廖夫在其短暂的一生中创作颇丰,其中非洲主题的诗歌几乎贯穿了他的整个创作生涯。据收录古米廖夫全部创作的网站统计,古米廖夫的非洲主题诗歌共有39首。俄苏文学评论家安德烈·莱文森认为早期的古米廖夫遵循了法国帕纳斯派诗人勒贡特·德·李勒(Leconte de Lisle)从非洲的记忆中汲取“狂野非洲”图景的思潮,正是这种思潮使得古米廖夫在非洲旅行期间开始构想阿克梅主义诗学。乌克兰文学评论家阿拉·巴舒克认为古米廖夫对非洲历史文化的书写既为阿克梅主义诗学的诞生做出了贡献,也强调了阿克梅主义诗学对现实世界的重视。古米廖夫的非洲主题诗歌创作与他对阿克梅主义理论的探索相互关联。他的非洲主题诗歌创作始于他对象征主义的怀疑和反叛;随着诗人的阿克梅主义理论宣言的逐步构建,其非洲主题诗歌逐渐展现出对诗歌客观性、力量感与绘画性的追求,它们共同构成了阿克梅主义诗学的重要实践。

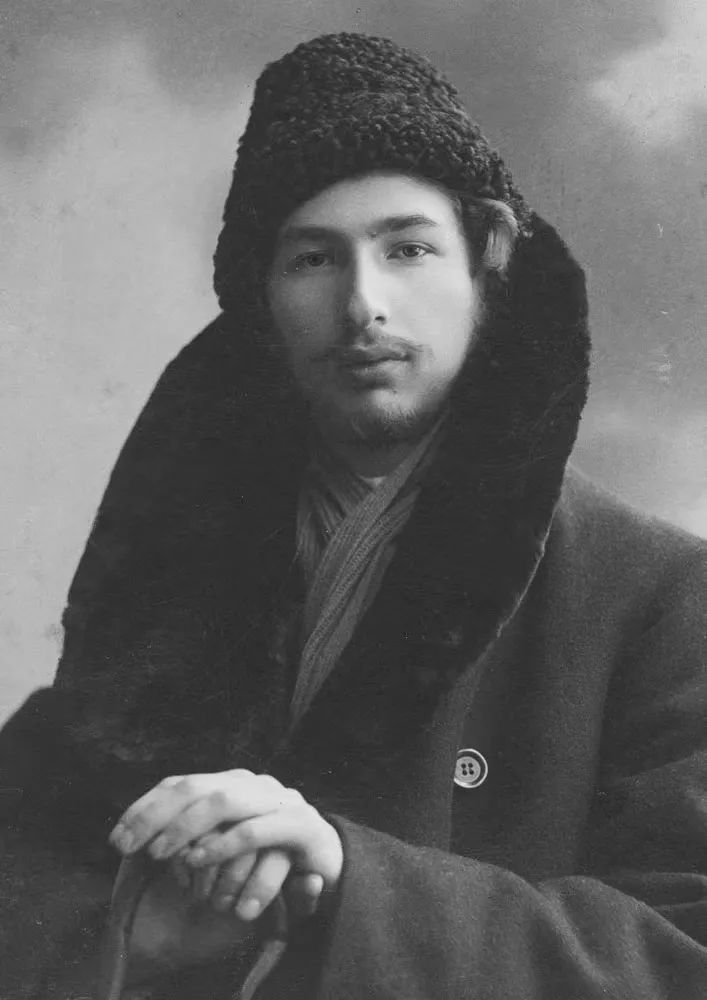

一、《浪漫主义之花》

与俄国象征主义的分歧

1906年初,古米廖夫通过书信与他崇拜的象征主义诗人瓦列里·勃留索夫(Валерий Яковлевич Брюсов)结识,并将勃留索夫奉为诗歌导师。彼时的勃留索夫是俄国象征主义诗人中的“西欧派”,在俄国象征主义者中,他的主张和创作倾向最接近法国象征派。古米廖夫对勃留索夫的学习也是从对法国象征派的学习开始。法国象征主义的一大主张即象征是连通此岸世界和彼岸世界的桥梁,勃留索夫亦认为象征主义的唯一使命是“以超越理性的形式和超越因果关系的思维实现对世界的认知”。不过,这一观点与俄国另外一些象征主义诗人存在分歧。1910年,象征主义诗人维亚切斯拉夫·伊万诺夫在《象征主义的诫命》这篇报告中提出了一些追求神秘主义的观点:重视“不可知”的彼岸世界,不可理解的“黑夜”世界是诗人最内在的本质,这是诗人们可以听得见但看不见的世界,在不可测量的黑暗中揭示了诗人的双重视野。俄国象征主义诗人亚历山大·勃洛克随后发表了题为《论俄国象征主义的现状》的报告,对伊万诺夫的观点做了进一步阐释。但是,包括勃留索夫在内的多位诗人对两人的观点并不赞同。

《浪漫主义之花》,图片源自Yandex

师法勃留索夫的古米廖夫曾赴法国留学,其间探索过神秘主义与通灵术,他在法国出版的诗集《浪漫主义之花》(Романтические цветы,1908)便有着浓厚的神秘主义色彩。不过《浪漫主义之花》收录的七首非洲主题的诗歌,即《传染病》(“Зараза”,1907)、《乍得湖》(“Озеро Чад”,1907)、《犀牛》(“Носорог”,1907)、《鬣狗》(“Гиена”,1907)、《辛巴达雄鹰》(“Орел Синдбада”,1907)、《狮子的新娘》(“Невеста льва”,1907)和《长颈鹿》(“Жираф”,1907)却展现出了不同的特质,体现出与象征主义诗学的分歧。如果说古米廖夫在诗集《浪漫主义之花》中确立的诗学任务是“逐渐将诗歌拉回大地,使词语摆脱天空和隐喻,还其具体的、坚实的内涵”,那么几首非洲主题的诗便是这一诗学任务在这部诗集中的体现。这组非洲主题诗中的非洲意象标志着古米廖夫开始通过对现实世界的理性描写实现对世界的认知。古米廖夫儿时常听父亲和舅舅讲起旅行的见闻,他在索邦大学学习期间也曾多次参观卢浮宫非洲大厅和巴黎自然历史博物馆,对遥远的非洲土地更是满怀憧憬,于是便查阅各种资料,在诗歌中以想象的方式“虚实相生”地描写了非洲大陆的图景。非洲大陆虽距俄国千里之遥,但仍是现实中存在的地点,仍为“此岸世界”的“可知”范畴,这是古米廖夫与追求“不可知”的俄国象征主义的分歧。这种分歧在英国文学评论家迈克尔·巴斯克(Michael Basker)看来“不是对现实的精确反映,而是审美想象之下的特殊产物”。如《长颈鹿》一诗便是古米廖夫通过观察巴黎动物园中的长颈鹿对非洲大陆展开的故事想象,“标志着古米廖夫创作演变的一个重要阶段”:

今天,我看见,你的眼神特别忧伤,

纤细的双臂将膝盖抱住。

请听:在遥远的,遥远的乍得湖畔

一只美丽非凡的长颈鹿在游荡

……

在远方,长颈鹿像彩色的船帆,

它矫健地奔跑,如快乐的鸟儿飞翔。

我知道,大地上看得到许多奇迹,

当黄昏时分,它在大理石石窟中隐藏。

我知道很多神秘国度有趣的故事,

皮肤黝黑的少女与少年酋长的爱情,

但你太久地吸入混沌的雾气,

除了雨水,你什么也不愿相信。

我将给你讲述热带的花园,

细长挺拔的棕榈树,奇花异草难以置信的芳香……

巴斯克认为,尽管《浪漫主义之花》整部诗集仍有梦境、魔法等较为典型的象征主义主题,但这些诗指向的是从内心世界到外部现实的转换,所侧重的是内在而非超验,最终指向的是现实世界。《长颈鹿》中抒情对象长着“纤细的双臂”,“眼神特别忧伤”,呈现出忧郁的女性形象,这也许不只是对抒情对象的描写,还恰好描绘出了“俄国象征主义文学的女性色彩”,而抒情主人公讲述的非洲大陆也体现出了与女性色彩不同的“完善男性的理想”。立陶宛学者因加·维杜吉里特(Inga Vidugirite)认为《长颈鹿》展示了两个空间,一为抒情主人公向恋人独白的场景,二是抒情主人公口中讲述的非洲大陆,两个空间的平行性为抒情细节留出了空间,“有趣的故事”即“皮肤黝黑的少女与少年酋长的爱情”故事,这是长颈鹿所象征的爱情之体现。“有趣的故事”与诗中忧郁的姑娘形成对照,也表达出彼时古米廖夫向往着能与他正在苦苦追求的女诗人安娜·阿赫玛托娃(Анна Андреевна Ахматова)直抒胸臆。非洲的种种意象对古米廖夫而言神奇且美妙,因此他希望将它们献给心爱的姑娘。不过这首诗是借非洲想象书写爱情,其核心并不是非洲本身。或许是因为古米廖夫在创作这首诗时还未真正踏上非洲的土地,只能借抒情主人公之口漫谈非洲。长颈鹿“矫健地奔跑”,“快乐的鸟儿飞翔”,还有“神秘国度有趣的故事”,这些意象展现出阳光开朗的特质,初步显现出古米廖夫后来在阿克梅主义宣言中所提出的“坚定清晰的人生观”。

安娜·阿赫玛托娃,图片源自Yandex

古米廖夫在写诗的同时也在创作非洲主题的短篇小说,如对非洲充满幻想的《尼罗河上游》(“Вверх по Нилу”,1907)和以非洲民间传说为背景的《扎拉公主》(“Принцесса Зара”,1908)。当时古米廖夫尚未开始游历非洲大陆,他对非洲的认知仍停留于道听途说的神秘物象,但他试图将短篇小说叙事风格引入他的抒情诗中,以增加这些非洲主题诗歌的真实性,由此,一种独特的半叙事诗性质,或曰“抒情短歌的形式”在古米廖夫笔下诞生。这或就是阿克梅主义诗学力求真实的特性之雏形。以《乍得湖》为例,古米廖夫以一个非洲部落酋长妻子的口吻来展开对自己曾经流落法国的回忆:

而此时,如一株死去的无花果树,

树叶凋零,落尽,

我成了一个人老珠黄的情妇,

如杂物一般,我被扔在马赛港。

为了得到残羹剩饭,

为了活着,每当夜幕降临

我在醉醺醺的水手身前跳舞,

他们狂笑着,将我占有。

厄运使我胆怯的思想软弱无力,

我的目光无时无刻不更加黯淡,

死亡?但在那里,在未知的领地,

我的丈夫等待着,不肯原谅。

19世纪末20世纪初,法国仍是非洲大陆的殖民统治者,这导致大量非洲人移居法国,因而这一段抒情回忆是有历史真实基础的。古米廖夫是第一位奔赴第一次世界大战前线的俄国白银时代诗人,他对战争的热爱源于他热爱冒险的激情。这种激情融入其诗歌艺术中,便表现为他对殖民历史的一种暧昧态度:追求客观的诗歌表达效果,以叙事与抒情相结合的方式描写殖民历史背景之下的种种细节。

勃留索夫也留意到古米廖夫在这组非洲主题诗歌中对诗歌的绘画性和对场景的刻意追求:“他[古米廖夫]喜欢为自己的叙事诗或篇幅不大的长诗布置如下场景:风景秀丽的南方、热带地区的国度以及过去几个世纪鲜为人知的地方。但古米廖夫不像大多数帕纳斯派诗人那样稳重,他的想象力向我们展示了棱角鲜明、却十分大胆且出人意料的线条。”对诗歌绘画性的重视或因古米廖夫在创作这组诗的时候已对绘画有所关注。在巴黎求学期间他曾参加一些画家沙龙,并创办了集诗歌与绘画于一身的文艺杂志《天狼星》(Сириус),也写过一些绘画评论。这些评论对他的诗歌主张不无影响,例如他在赏析并评论俄国画家尼古拉·雷里希(Николай Константинович Рерих)的画作时表示:“我特别注意到他与法国现代主义绘画的创新者保罗·高更之间的精神联系。他们都钟爱原始人的世界,原始人的世界具有朴素炽烈的色彩、简洁出奇的线条以及狂野雄伟的题材。”将朴素简单、钟爱野性与原始的绘画风格融进诗歌中,便是古米廖夫在几年后的阿克梅主义宣言中所提及的对原始性的追求。

二、阿克梅主义理论的构建

与非洲主题诗歌

1909年,古米廖夫与诗人谢尔盖·马科夫斯基(Сергей Константинович Маковский)等人创办了名噪一时的《阿波罗》文学杂志,并在1909至1916年期间担任“俄语诗歌通讯”专栏(Письма о русской поэзии)的评论员。在这几年间,他不仅精炼文艺批评笔法,对俄国现代主义文学发展过程的认识也有所深入,阿克梅主义诗学便是在这一背景下诞生的。1910年,古米廖夫在听完伊万诺夫和勃洛克两位象征主义诗人所做的报告之后,着手撰写第一篇诗歌理论文章《诗的生命》(“Жизнь стиха”,1910)。文中他将诗歌的诞生与生命的诞生作了类比,并将诗歌的位置从“不可知”的神秘虚无拉回“可知”的具体生命:

一首诗的诞生与生命的诞生有着神秘的相似之处。诗人的内心受到外部世界的推动,有时在难以忘怀的、明亮的一瞬间将诗歌写出,而有时则在梦境中构思,诗人需要很长一段时间来孕育未来诗歌的胎儿,聆听新生命虚弱的活动。一切都会影响它的发育过程:倾泻的月光,突然听到的旋律、读到的书籍,还有鲜花的气息。一切都会决定它未来的命运。古时人们尊重沉默的诗人,因为他们尊重即将成为母亲的女人。最后,在类似于分娩的痛苦中(屠格涅夫也这样说过),一首诗便诞生了。

从这篇文章开始,古米廖夫从诗歌理念上开始反叛象征主义,认为诗歌“应是完美的人体雕塑”。在接下来的创作生涯里,他不懈思考着如何使诗歌技艺达到“完美”,直至他“将诗歌视为一门精确的科学”。《诗的生命》一文即可看作阿克梅主义诗学理性态度的奠基石。

谢尔盖·马科夫斯基,图片源自Yandex

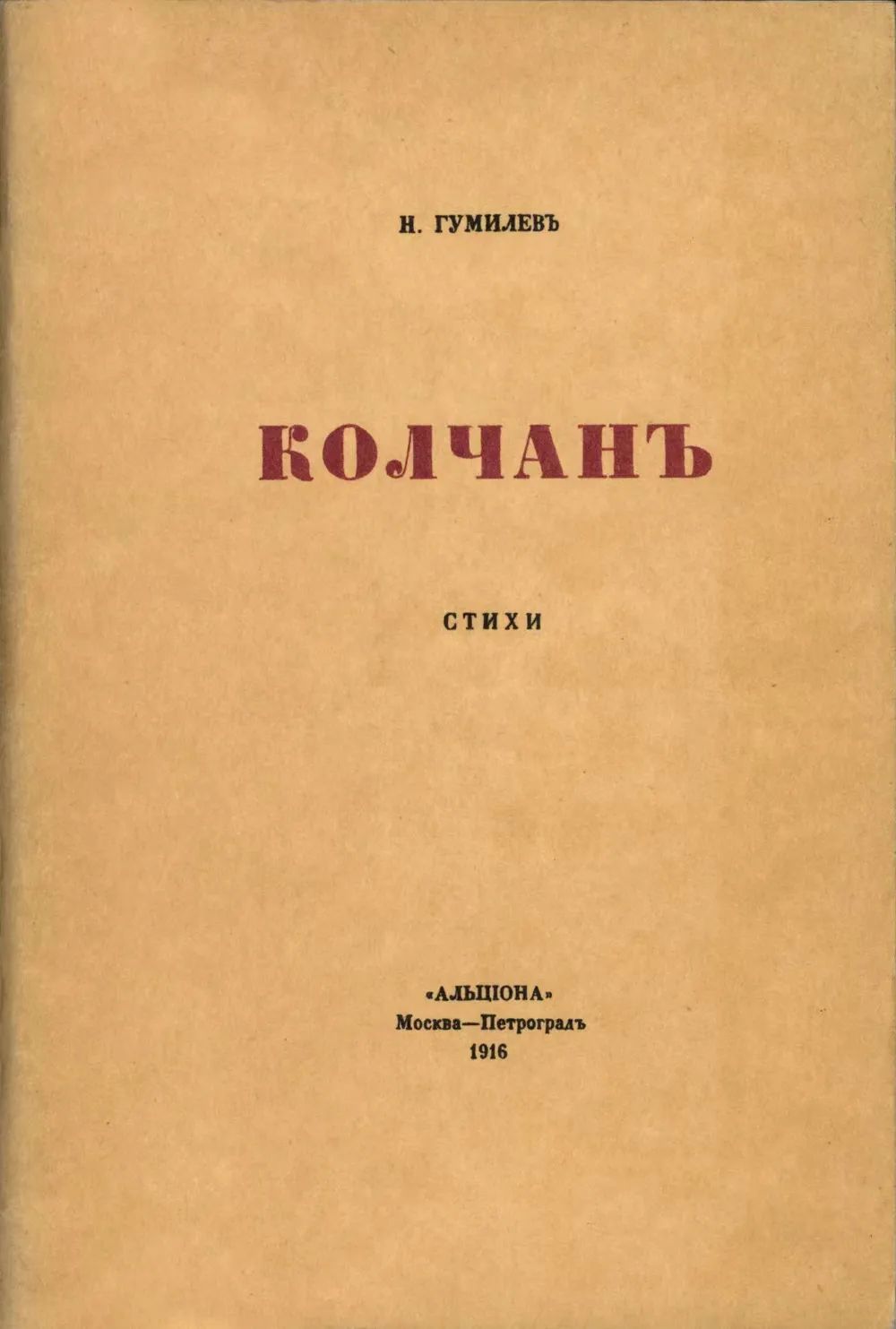

《浪漫主义之花》问世至1918年创作《帐幕》之前的这段时间里,古米廖夫的非洲主题诗歌创作量并不多,它们偶见于《珍珠》(Жемчуга,1910)、《异乡的天空》(Чужое Небо,1912)和《箭囊》(Колчан,1916)等诗集中,外加《森林大火》(“Лесной пожар”,1909)、《藏头诗》(“Акростих”,1911)等几首集外诗。

古米廖夫这一时期的非洲主题诗歌多取材于诗人前三次前往非洲的旅行见闻,并且多以客观的笔触践行诗人的理论,其中诗集《异乡的天空》中的组诗《阿比西尼亚之歌》(“Абиссинские песни”,1910)便是极好的例证。古米廖夫在短暂游历埃及过后,选择了更为原始的阿比西尼亚作为他第二次旅行的目的地。这组诗收入的《战斗之歌》(“Военная”,1910)、《五头公牛》(“Пять быков”,1910)、《奴隶之歌》(“Невольничья”,1910)和《桑给巴尔姑娘》(“Занзибарские девушки”,1910)四首诗均在古米廖夫首次游历阿比西尼亚之后写出,他对第一次听到的当地人口述的民间故事深感新鲜,整组诗是对口述故事的直接改写。《五头公牛》和《桑给巴尔姑娘》两首诗描写的是部落居民的愚昧和荒诞背后朴素的价值观,《奴隶之歌》和《战斗之歌》描写的是部落居民对抗欧洲殖民者和侵略者的故事。后两首诗展现了古米廖夫对非洲原住民的支持,不过他对殖民历史仍持中立态度。《奴隶之歌》以被殖民者的视角写出,诗人在诗中用嘲讽的口吻谴责傲慢的奴隶主,在诗的最后一节,诗人写到,遭受压迫的土著居民应当起身反抗压迫他们的奴隶主,这样才能获得自由:

光荣属于我们的主人——欧洲人,

他英勇无比,但并不聪明,

他有着如此温柔的躯体,

用刀刺起来将会多么甜蜜!

《战斗之歌》一诗讲述了1895年阿比西尼亚马康南公爵率领人民英勇抗击意大利侵略者的历史故事,诗人从阿比西尼亚战士的视角描写他们英勇无畏的精神,赞扬他们身姿矫健、骁勇善战,勇敢地与侵略者作战:

你们从一片灌木丛潜行到另一片,

仿佛蛇爬到它们的猎物上,

你们在悬崖间跳跃——

猎豹教过你们如何跳跃。

谁将在战斗中缴获更多火枪,

谁就能杀死更多意大利人,

人们便将这个人称为阿什克

他将获得内古斯最白的那匹马。

这两节描写反抗的诗句展现出一种充满男性阳刚之气的力量感,也“主张了对事物的客观态度和关于世界的现实精神”,这两点均为阿克梅主义诗学所推崇的特性。我国学者曾思艺认为:“古米廖夫在这些诗作中力求表现生活、感受乃至表达语言的原始性,他崇拜原始初民的生活,歌颂人的自然状态、天性情感、自发力量和朴野的生活方式,主张恢复词的原初的、一般的意义。”这几首诗将原始性视为作诗的起点,也印证了古米廖夫之后在《象征派的遗产与阿克梅派》一文中所言:“作为亚当主义者,我们些许像林中的野兽,无论何时也不会将我们的兽性换取神经衰弱。”以普通民众的视角书写是古米廖夫在这组诗中追求细节真实的体现,他一反欧洲与俄国领土扩张的传统,着力于从原住民的角度描写他们的生活以及面对殖民与侵略的抗争态度。道德的力量在这组诗中有所体现,印证了曼德尔施塔姆在《论词的天性》(1922)一文中的观点:“阿克梅主义在俄罗斯的历史上既是道德现象,也是文学现象,随着阿克梅主义的诞生,一种道德力量也在俄罗斯诗歌中复活。”

1913年1月,古米廖夫在具有阿克梅主义宣言性质的文章《象征派的遗产与阿克梅派》一文中指出,阿克梅主义信奉的原则之一是“永远迎着最大的阻力前进”。古米廖夫这种豪勇力量的源头是戈罗杰茨基所说的阿克梅主义诗学对于“世界之爱的流露”,这种“世界之爱”在古米廖夫的诗中表现为对非洲大陆的热爱。诗人在构建阿克梅主义理论期间四次远赴非洲旅行,对生命产生了新的感悟,因而造就了一种豪勇的诗歌风格,如苏联科学院院士日尔蒙斯基后来在《攻克象征主义》(1916)一文中指出的:“这是对生命新的感受,其最明显的特征在于拒绝以神秘主义的视野来认知现实生活,摒弃自我陶醉的个人主义式抒情,而进入到对外部世界丰富多样的感性印象中。”

非洲主题的诗歌创作是古米廖夫为阿克梅派与象征主义争论的一种手段。他以果敢的个性游历非洲、踏地有痕地接触非洲,在古老的土地上获取灵感,以客观具体可感的物象来追求原始生命力的美,并且开始尝试通过书写非洲的当代史诗,映射阿克梅主义诗学注重现实的特征,并经由书写非洲史诗表达对文学社会性的关注。纵观古米廖夫的全部作品,不难发现他“写历史、写神话传奇多于写现实,写国外见闻多于写国内生活”。他没有选择书写本民族的史诗,而是书写非洲史诗,这是因为他希望自己与写作题材保持一定的心理距离,从而达到更好的审美效果和更为广阔的审美视角,即以旁观者的视角力图体现阿克梅主义追求诗歌客观性的主张。古米廖夫的旁观者身份也意味着他以客观的视角将关注的视线从外在的风景动物转向内在的人文历史,正如日本学者柄谷行人所言:“只有在对周围外部的东西没有关心的‘内在的人’那里,风景才能得以发现。风景乃是被无视‘外部’的人发现的。”从《阿比西尼亚之歌》开始,古米廖夫更加重视非洲史诗书写,这是一种阿克梅主义“关注万物之具体个性的现实主义”诗学探索。

古米廖夫在发表阿克梅主义宣言不久后再次奔赴非洲,返俄后即写下气势恢宏的非洲史诗《米克》(Мик,1914)。这首叙事与抒情并重的长诗通过讲述阿比西尼亚原始部落儿童米克的游历生活,描绘了非洲原始部落的图景,开篇即真实描绘出古米廖夫在非洲亲眼见到的阿比西尼亚战士们:

穿过深蓝的夜空

像蛇一样爬行

静默地从一片树林到另一片,

在沼泽中,在岩石中

一支凶猛的战士小队

十个人一列——向前进,

肩上披的是豹皮,

剑别在腰旁,手中握火枪,——

这就是阿比西尼亚人,

他们的内古斯征服整个国家,

只有古拉勃部落

反抗他们被征服的命运,

数以百计简陋的木矛——

曼涅里克皇帝愤怒了……

在这里,古米廖夫精确地写出了阿比西尼亚“政府军”战士的样貌:肩披豹皮,腰佩利剑,手握火枪,这与古拉勃部落战士手持“简陋的木矛”形成鲜明的对比,而开篇即以细节描写发生战争的双方,从主题上体现了阿克梅主义诗学对豪勇力量的追求。

《米克》中也多处提及非洲的野生动物,如“狮子”“大象”“斑马”“鸵鸟”,他使用拟人化的技巧赋予动物人类的能力和属性,这是一种对非洲民间传说图腾信仰的关注。非洲的图腾信仰基于人与动物之间存在的联系,拟人化的手法也是这部史诗对非洲民间传说的体现形式:

狮王——是只白色的盲狮,

它戴上金色的王冠,

它生活在索马里的沙漠中,

那里远在地球的边缘。

大象之王——看到梦境,

而后醒来,说道:

大象们该如何面对,

威胁族群命运的灭绝。

斑马之王——梦一般的魔幻,

它跳跃,在微风中舞动。

许久之前它就与

鸵鸟之王订了婚……

值得注意的是,史诗《米克》的时间背景是当代,古米廖夫选择书写当代的非洲史诗或是因为他希望在描写自然物象的同时囊括更多人文主义的色彩,这既与他最后一次深入探寻非洲的目的对应,也与阿克梅主义诗学追求的文化书写相符。俄国诗人德米特里·岑佐尔(Дмитрий Михайлович Цензор)指出:“古米廖夫认为,无论是古代史诗还是当代史诗,最为重要的都是宗教、群众与个人。这些条件有助于神话故事的创造,创造神话故事的原则也是这部史诗的特征。古米廖夫的长诗《米克》是史诗复活的尝试……”

《米克》中还有一处与阿克梅主义有关联的细节:阿比西尼亚首都亚的斯亚贝巴被古米廖夫两次称为“玫瑰之城”。这一称呼首次出现是在古米廖夫1911年的一首藏头诗中:“亚的斯亚贝巴,玫瑰之城……”该诗句在《米克》中再次出现:

阿托—加诺不久前

在深山老林中将猩猩捕获,

他突发奇想,将猎物带到

亚的斯亚贝巴,玫瑰之城……

古米廖夫将亚的斯亚贝巴称为“玫瑰之城”的原因是他将这座城市视为阿比西尼亚人的神圣之地。阿比西尼亚是示巴女王和所罗门王的国家,亦是“诗人与玫瑰”的神圣之国,玫瑰与繁盛的花期有密切的关联,这与阿克梅主义的希腊语词根“ἀκμή”也产生了关联。

组诗《阿比西尼亚之歌》和史诗《米克》蕴含对非洲原生态文化的书写,这在古米廖夫此前的写作中未曾出现。随着他对非洲大陆一次比一次更深入的实地探访,诗中的非洲意象摆脱了以前的虚幻色彩。与诗人对阿克梅主义诗学理论的构建相应,这些非洲主题诗歌从此前更多描写外在转变为更多书写内在,从偏重描摹风景人像转变成致力于书写非洲历史文化,诗人对诗歌客观性和力量感的追求也逐渐形成一种更为坚实的诗歌风格。

《箭囊》,图片源自Yandex

古米廖夫在第五部诗集《箭囊》(Колчан,1916)中也收录了一首非洲主题诗作,即《非洲之夜》(“Африканская ночь”,1913)。这首诗的灵感来源是诗人最后一次非洲之行中一次横渡乌埃比河的冒险经历。这首诗通过描写乌埃比河、无名部落、篝火、山脉等意象,以主观的视角抒发多日来探寻非洲的心声,也彰显了古米廖夫的冒险精神,即“准备迎着危险,体验恐惧慢慢爬进灵魂的感觉,并以藐视死亡的方式战胜死亡”。这种态度充满刚毅的力量,是古米廖夫在宣言中所称“刚毅坚定又清晰明了的生活观”的体现:

午夜已至,漆黑不见五指,

只有河水在月光下闪闪发亮,

而河对岸是,不知名的部落,

篝火点燃,吵嚷声响彻天际。

明天我们将遇见并知晓,

谁是这些地方的统治者,

黑色的石头将他们守护,

而守护我们的是——金色的十字架……

这首诗表达了诗人在未知国度旅行的感受,乌埃比河之于河对岸的未知部落犹如此刻横亘在古米廖夫心中的门槛。如韩裔德国哲学家韩炳哲所言,门槛是通往未知的渡桥,跨过门槛便是一种全然不同的存在状态。古米廖夫渡河即是对门槛的跨越,征服未知使其变成已知的行为。

三、《帐幕》与阿克梅主义的绘画性

1918年,古米廖夫结束军旅生涯。从西欧返回俄国之后,他回想起数年前最后一次非洲之旅,集中创作了十几首非洲主题的诗作,这些诗直接采用非洲国家名称或地理名词当作题目,以多个角度向读者描绘了一幅相对完整的非洲大陆图景。随后这些诗被结集为《帐幕》(Шатёр),并于1921年出版。整部诗集的素材源自诗人1913年率领科学考察团考察非洲大陆的经历,这次游历非洲相较之前更加全面,也更加深入。古米廖夫除了是一个诗人,还是一个人类学家和民族学家,虽然对于20世纪初的俄国诗人而言,将科学描述以诗歌语言写出是一件荒诞的事情,但这一点却十分符合古米廖夫当初创建“诗人行会”时的理想,即让诗歌成为一门精确的科学。或是出于应约写作的原因,这部诗集的写作目的是展示非洲大陆的自然风光和历史人文面貌,因此古米廖夫没有在这些诗中过多抒情,而是仍保持客观的视角。我国学者杨开显认为,阿克梅主义诗歌善于“营造出一种多重色彩和形状的、富有立体空间感的诗境,创造了一个可以具体感知的物象世界”。或是因为前一年在英法两国服役期间曾大量收集过中国古典诗词的创作和理论文章,他开始展现出对中国古代诗词的兴趣,并接受了中国文化“将‘诗画交融’作为最高的审美标准”的传统,因而《帐幕》展现出了诗歌绘画性,给读者画出了一幅具体可感的非洲大陆。

我国学者刘文飞认为,与象征主义诗歌看重诗歌音乐性(музыкальность)不同,阿克梅主义更强调诗歌的绘画性(живописность),并对诗歌的造型功能进行了有益的探索。诗的绘画性在阿克梅主义诗学中表现为追求可知的体现形式。古米廖夫对诗歌绘画性的追求基于对象征主义追求的“不可知”的否定,即“不可知的东西是无法认知的,在这个方向上的一切尝试都是不被认可的”。这种否定在对物象性的追求中得到了体现,即“现象世界的等级只代表每一物象的比重,尽管是最微不足道的重量也要比不存在的重量要大得多,因此与虚无相比,一切物象都是兄弟”。古米廖夫“追求形象具体、可感的充实”的异域书写是他追求绘画性的诗歌实践。

《帐幕》对诗歌绘画性的追求有诸多显著特征。首先是对色彩的追求。例如《帐幕》的第四首诗《撒哈拉》集中罗列了“红海”“帕米尔高原的白雪”“碧绿的西伯利亚”“金色的沙丘”“淡紫色的影子”“猩红色的尘土”“鲜红的阳光”“灰蛇”“绿洲”“黑麦色的马”“白色的盐”“金色的沙海”等带有颜色的意象,以多重色彩试图改变读者认为沙漠色彩单调的固有形象。俄国学者娜杰日达·戈卢布佐娃等人指出,古米廖夫的诗歌中“对金色的定义占据主导地位,金色传达了光、太阳的意味,赋予金色物体高价值的含义”。古米廖夫没有用“金色”描绘太阳,而是将金色赋予“沙丘”和“沙海”,旨在向读者传达撒哈拉沙漠的美妙。

米哈伊尔·拉里昂诺夫,图片源自Yandex

其次是对造型感的追求。这种追求是阿克梅主义诗学朝向空间发展的形式,恰如我国学者张冰所言,诗歌在空间层面强调雕塑性、造型性,注重被描写事物的质感、厚重感和硬度,注意刻画对象的形态、形体、外形等。如《帐幕》的第三首诗《埃及》中的一节,诗人用简洁的笔触展现出埃及普通居民生活的细节:诗中“凉爽的阳台”即意指埃及气候炎热,“女人们在阳台上”意指当时埃及女性的人格自由和开放,还影射了古埃及女性与男性平权的历史,“生姜”“玫瑰花酱”则写出当地人待客的方式。这一节诗展现的是埃及生活的定格画面,却在空间维度上延展出一片很大的想象空间:

在凉爽的阳台上

女人们梳着金色发辫,

她们用生姜和玫瑰花酱

款待黑眼睛的女伴。

《帐幕》对绘画性的追求还体现在对“线条主义”(Лучизм)绘画的部分借鉴上。1917年,古米廖夫在巴黎服兵役期间与老朋友、画家米哈伊尔·拉里昂诺夫(Михаил Фёдорович Ларионов)重逢。早在巴黎留学期间古米廖夫就与拉里昂诺夫结识,后者随后确立了“线条主义”的绘画风格并以此闻名画坛。古米廖夫的传记作者弗拉基米尔·鲍卢申(Владимир Леонидович Полушин)由此猜想古米廖夫在1918年返回俄国之后也在一定程度上“吸收了线条主义的某些理论”。线条主义即以线条作为基本的表现手段,追求简洁、纯净、抽象。《帐幕》选择了线条主义的简洁与纯净,如第五首《苏伊士运河》通过对帆船和驮运队的线条式描写,展现出了当时苏伊士运河贸易繁荣的景象:

一艘艘帆船行进的地方

不是海面,而是水潭,

骆驼的驮运队

在大地中央行进。

此外,古米廖夫对“线条主义”的吸收更体现在描绘物象时力求真实的态度上。如《帐幕》的第二首诗《红海》写的是古米廖夫从雅典到埃及的赛义德港的航路上所见的红海景色,这些场景对应着诗人此前在《非洲日记》中对红海的描绘:“从那里时不时跳出奇怪的飞鱼,吓我们一跳。这里的夜更加美妙,同时也有着更多不祥之兆。夜空中的南十字星好像生了某种怪病,装点着其他恒星的光芒,犹如长了金黄色的皮疹。在我们的西边闪起阵阵闪电:仿佛在远方的非洲,热带雷暴将森林烧毁,将整个村庄夷为平地……”诗歌则是这样写的:

白天在水面上,金色的飞鱼

随处可见,如蜻蜓一般,

蜿蜒曲折的浅滩上,用镰刀

只能收割到红红绿绿的花草。

明亮的火焰照耀着天空,

神鸟的太阳在高处可见:

“红海,红海,你在白天雄伟威严,

而晚上你备加光彩辉煌!”

再如《帐幕》中的第七首诗《阿比西尼亚》写的是古米廖夫与故地再续前缘。阿比西尼亚在《非洲日记》和前文提到的多部作品中均有描述,在这首诗中,诗人以写实的手法描绘阿比西尼亚的山脉:

只有在更高的山崖与光秃的峭壁上,

才有阵风吹拂,群鹰欢腾,

没有人爬到过那里,群山之巅

炽热的阳光将白雪照耀。

这首诗或是对亚历山大·普希金的《高加索》(“Кавказ”,1829)的致敬:“我独自站在/高山之巅,悬崖边的积雪之上:/一只鹰,从远方的山峰飞起……”与普希金笔下的高山不同的是,古米廖夫希望强调的是在这种山地景观中没有人类的活动,他在此处更加关注如何用诗歌的画笔向读者展示阿比西尼亚山地的自然风光。与《非洲日记》和《米克》接近的是,古米廖夫以旅行者的身份享受阿比西尼亚的土地风光,但依然以旁观者的视角对阿比西尼亚展开客观写实的描绘。

古米廖夫描绘的非洲意象,体现了阿克梅主义的目标,即“将意象尽可能推到虚构与现实的边界,从而得到绘画性的启示,并通过映射在虚构中的现实幻象实现现实意象的可塑性”。《帐幕》中的每首诗犹如一个地区的历史文化图景,而这些诗合在一起则构成了一幅巨大的非洲画作,体现出古米廖夫对阿克梅主义诗学绘画性的追求。

古米廖夫在创作早期对非洲满怀好奇与憧憬,写出了色调明快的非洲主题诗歌,这些诗尽管仍有朦胧感,但也展现了与俄国象征主义诗歌截然不同的面貌;对非洲大陆的实地探访为他带来了相当数量的诗歌素材,对非洲大陆的旁观为他带来了更为客观真实的阿克梅主义的诗学,而他的阿克梅主义诗学理论也反映到创作之中,诗集《帐幕》即以诗代画笔描绘出一幅非洲的综合图景。这些创作不仅是他对非洲大陆的眷恋,还是“对世界文化的眷恋”的体现。古米廖夫对非洲的关注创造了一种现代主义的现实世界观,他的非洲主题诗歌无疑是这种世界观的清晰的实践。

相关链接

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅