文化研究丨揭丑传记与美国竞选文化

作者简介

毛旭,博士,北京大学医学人文学院讲师,主要研究领域为传记文学、比较文学与世界文学、叙事医学等。近期发表的论文有《元传记刍议》(载《现代传记研究》2023年02期)。本文为国家社会科学基金青年项目“当代美国黑幕传记研究”(23CWW016)的阶段性研究成果。

内容提要 揭丑传记自诞生至今已发展一百年,它始终与美国的政治环境和竞选文化紧密相关。揭丑传记从原先针对已故政客的学术传记,蜕变为紧扣时事与丑闻的调查传记和亲历者回忆录,中心主题则经历了从公共生活丑闻到私生活丑闻、再回归公共生活丑闻的变化。美国的竞选文化促进了揭丑传记的繁荣,两党都将揭丑传记作为“反向竞选”的手段,尽管多数选民对这类文本表示反感,但它却对竞选效果有益。不过,作为竞选文化中的一种纸媒介质,揭丑传记在如今的多媒体时代中正在遭受其他竞选媒介的冲击。

关键词 揭丑传记 竞选文化 回忆录 党争 丑闻 反向竞选

揭丑传记(debunking biography)是传记的一种亚文类,起源、发展并兴盛于美国。从传主身份看,揭丑传记大多属于政治传记或政客传记;从创作程式看,它是一种互文性写作,针对颂传或正传进行对应的解构。威廉·E.伍德沃德(William E. Woodward)在1923年创造了debunk一词,后于1926年写作了美国国父乔治·华盛顿的揭丑传记《乔治·华盛顿:形象与真人》(George Washington: The Image and the Man),从那以后“传记家可以根据自己的心情和意图”对任何总统进行揭丑。

《乔治·华盛顿:形象与真人》,图片源自Yandex

在揭丑传记诞生之初,传记界展开过一场大争论:支持者认为揭丑传记在艺术上将传记作家从传主的从属地位中解放出来,使其获得了更大的创作自由,得以发出多样化的写作声音,政治上则激励整个社会追求真理,有利于真正的民主在美国发展起来。反对者则认为揭丑传记千篇一律地调侃、抹黑传主,程式化严重,政治上追求的也不是真理或者民主,而是党派斗争和阶级对立。福斯总结说:“揭丑传记家们所做的一大贡献就是教我们学会嘲笑虚假和冠冕堂皇,这有利于传记艺术的发展。但一个真正想做传记家的人不会屈身去做揭丑传记家。”

经历这场争鸣之后,揭丑传记出现萧条之势,但20世纪80年代新文化史(New Cultural History)理论的诞生催动了揭丑传记的复兴。新文化史理论主张历史事件主要由媒体操纵话语所推动,历史批评应关注传记作家的主观性、传主身份的构造性,以及传主本人的表演性和自我塑造。这些观念尤其适用于富有作秀性质的美国政坛,看穿政客的作秀、解构他们的自我塑造由此成为揭丑传记写作的一项核心任务。

近年来,美国民粹主义的兴起为谣言和阴谋论提供了受众,新媒体则为谣言的传播提供了渠道,揭露黑幕的作品也从以往含蓄的作传风格转向激烈、直白的写作方式。但归根结底,揭丑传记背后的推手是美国的竞选文化。

一、 揭丑传记的形式发展和主题变化

揭丑传记并不完全等同于“竞选传记”(campaign biography),至少最初不是。最初的揭丑传记并不具有、也并不追求这种实用性和时效性,其传主都是已逝去的政治人物,比如创始人伍德沃德所作传记的传主是美国总统华盛顿和格兰特。美国历史学家阿尔伯特·哈特抱怨这些传记总是执迷于华盛顿、林肯等“古人”。揭丑传记不揭当代政治人物的丑,这与美国政府的舆论控制有关。1972年以前,美国总统对媒体具有较强的控制力。有记者认为,西奥多·罗斯福凭一己之力就能终结20世纪初期倡导用新闻文学揭发社会不公与腐败现象的扒粪运动(muckraking movement)。

1972年的水门事件破坏了美国总统的形象、公信力和媒体控制力,而新闻业也因水门事件“变得更有敌意,更禁欲,更愤世嫉俗,愈发缺少宽容。记者们执着于名声……记者们花费大量时间,只为获取官员在性格和人格方面的信息”。美国总统再也无法掌控社会上的政治写作,越来越多的记者以政客为写作对象,揭丑传记由此将目光从古代转向当代人物,紧跟社会热点,蜕变成“丑闻传记”(scandal biography)。

丑闻传记比其他揭丑传记更具时效性,也更追求轰动性。丑闻传记作家有着不同的写作动机。一部分人是为获取丑闻所产生的政治、经济利益和名声资源,因为“丑闻中蕴含着现实的利益……首先存在的当然是政治利益,利用丑闻向对手展开破坏行动。对个人而言,明显还存在经济利益。出版回忆录……将故事和私密叙事卖出去,成了丑闻政治流行和共有的特征”。另一部分人则是丑闻事件中的受害者,希望揭露真相为自己讨还正义与公道。

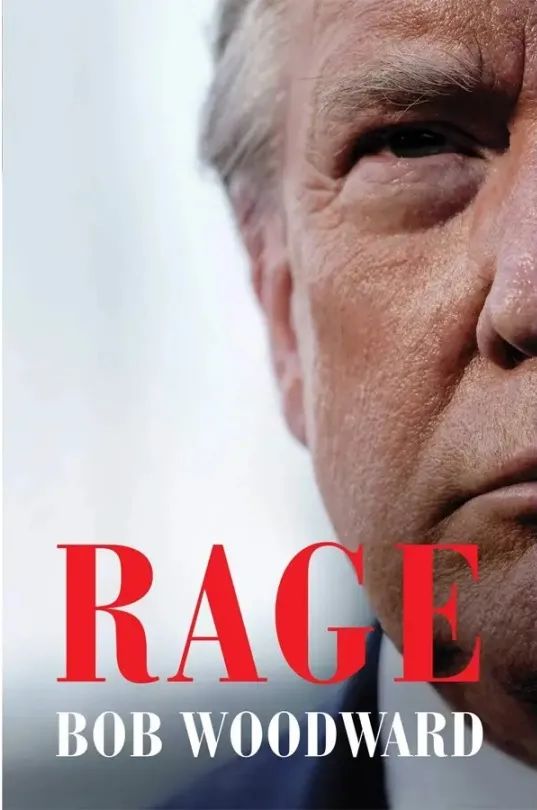

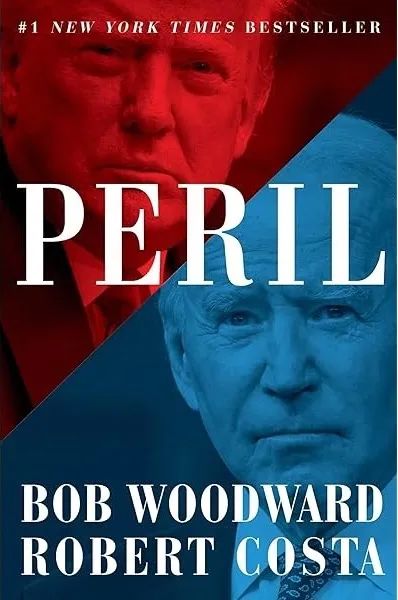

丑闻传记主要有两种形式:一种是调查性他传,另一种是亲历者回忆录。调查性他传的作者往往是从事调查性新闻报道的专业记者,他们对丑闻展开深入侦查,向读者揭示内幕。传记叙述者作为事件的旁观者,其视角接近无所不知的上帝视角,叙事声音是冷静、沉稳的。典型作品是鲍勃·伍德沃德关于特朗普总统任期的三部曲《恐惧》(Fear)、《狂怒》(Rage)和《危险》(Peril)。亲历回忆录的作者一般是未受过专业写作训练的行外人。他们不只亲历了丑闻,有时甚至是直接受害者,叙述者的视角有限,叙事声音随事件的发展和对自身利益的关切而起伏不定。

《恐惧》《狂怒》和《危险》,图片源自Yandex

揭丑传记的中心主题经历了从公共生活丑闻、到私生活丑闻、再回归公共生活丑闻的变化。尽管英国作家塞缪尔·约翰逊在18世纪就提倡将私生活引入传记,认为“传记家的任务应该是忽略那些催生出庸俗伟大的行为和事件,引导读者进入传主的居家隐私之中,展现私生活中的微小细节”,但在很长一段时间内没有多少传记作家响应他的呼吁。爱尔兰文学评论家恩斯特·博伊德在1932年的论文《传记中的性》中提出:“性在传记中正如性在生活中那样,重要却不必要。”英国政治分析师菲利普·威廉姆斯也在写作英国工党领袖休·盖茨克的传记时将其私生活完全隐去,并在前言中解释说:“这是一部政治传记……我认为自己没有忽略任何影响传主思想和政治发展的因素……[这本传记的]核心主题是一位公共人物的公共生活。”英国历史学家皮姆罗特对威廉姆斯的说法提出了质疑,他认为私生活与个人幸福、世界观以及思想和政治观点发展紧密相关:“公生活与私生活是不可分的……麦克白的传记中能缺少麦克白夫人吗?”

20世纪上半叶,美国新闻业的保守使公众没有了解美国政客私生活的渠道,也没有培养起他们这方面的阅读兴趣,“媒体与政客之间形成了一种暧昧关系,‘罗斯福式统治’使得公众人物的私生活不为人知。比如,在富兰克林·罗斯福的四届总统任期内,绝大多数民众甚至不知道他是个乘坐轮椅的残疾人,更不知道他有无数的情妇”。

继水门事件将政客的滥用职权丑闻引入大众视野,1988年总统竞选人加里·哈特的婚外情事件又将政客的私生活丑闻引入揭丑传记。从此,“再也不存在‘严肃新闻’。记者们从一个丑闻写到另一个丑闻。私生活变成了公共生活,而且没有比性丑闻更卖座的了”。随后影响更大的克林顿性丑闻又进一步助推了这一发展趋势。“这类丑闻更容易引发公众对政治人物的情绪化理解,不像滥用职权那样涉及很多法律和政治方面的技术细节。”而更能将克林顿定罪的“白水丑闻”(Whitewater Scandal)因不涉及私生活就不被公众感兴趣。

美国的揭丑传记在21世纪进入爆发期。仅2010年之后出版的文本就逾百部,其中既包含表面中立、语调沉稳的传统揭丑传记形态,如《巴拉克·奥巴马的故事》(Barack Obama: The Story,2013),也包括党派性明显的新揭丑传记形态,如《她是大佬:南希·佩洛西的可怕真相》(She’s the Boss: The Disturbing Truth About Nancy Pelosi,2010,以下简称《她是大佬》)。此外,当代揭丑传记紧扣美国政坛的发展动态,出版时间常与传主在任时间重合,如《影子总统:迈克·彭斯的真相》(The Shadow President: The Truth About Mike Pence,2018)。

但到了2016年左右,美国社会对政客性丑闻的兴致产生了明显的疲态。英国学者罗伯特·巴斯比认为这首先是因为从20世纪末以来“丑闻的层出不穷使得民众对关于美国政客失德行为的叙述产生了麻木……他们默认政客一定会有私人失德行为,因此揭丑所带来的义愤和震惊也有所减少”。其次是因为特朗普在竞选总统时和当选总统后两度遭遇性丑闻,其人格污点几乎尽人皆知,却在“社会上没有激起水花”,依然当选总统,这无疑“改变了丑闻政治的现状”。这说明尽管“对政客私人不德和滥用职权行为的指控仍旧层出不穷,然而社会似乎悄然发生了改变,私人的不德行为不像以前那样对政客的前途具有绝对的破坏力”。

对应这种公众品味的变化,“后特朗普时期”的揭丑传记开启了不再以性丑闻为写作主题的模式。这一特征明显地体现在《美国之不公:我的揭露真相之战》(American Injustice: My Battle to Expose the Truth,2022,以下简称《美国之不公》)中,当叙述者在乔·拜登总统之子亨特·拜登的电脑上看到有关他混乱私生活的照片和视频时,表示见怪不怪。作者约翰·保罗·迈克艾萨克不向读者揭露亨特·拜登的私生活细节,也反对媒体专注于性和毒品的做法,认为这会“忽略拜登家族对我们的国家安全和民族尊严所做出的破坏”。类似的,在美国著名政治评论家和传记作家彼得·施魏策尔的《腐败者肖像:美国的进步派精英如何滥用职权》(Profiles in Corruption: Abuse of Power by America’s Progressive Elite,2020,以下简称《腐败者肖像》)中,所涉及的腐败全部都是滥用职权和财务不当行为,在抨击拜登家族的腐败时,作者也对亨特·拜登的私生活绝口不提,因为亨特在2021年出版的《美好之事:一部回忆录》(Beautiful Things: A Memoir)中已经对自己嫖娼、吸毒、与寡嫂同居的事实进行了自曝,并将其合理化为童年丧母、中年丧兄的创伤反应,攻击其私生活不仅不会引来掌声,反而会引起读者的反感。对如今的美国政客而言,在回忆录中将自己塑造为“迷惘的瘾君子”反而成为吸引民主党选民的特效人设。正像英国历史学家皮姆罗特所指出的:“我们今天拥有的是一种新文类:充满缺点的圣徒颂传。在其中,缺点变成了一种迷人的个性,甚至是优点。绝大多数现代传记尽管揭露了传主混乱的私生活和人格障碍,其实并未脱离维多利亚时期和中世纪为名人立颂传的传统。”

二、 党争与揭丑传记的生产

揭丑传记许诺以“真相”为终极追求,作家自我标榜“诚实”,却很难摆脱党派偏见,正如美国历史学家克劳德·福斯评价塞缪尔·约翰逊时所说,这位传记家“打碎偶像的行为,其实并非源自对真相的热爱,而是出于他作为托利党人的偏见”。所以,美国历史学家纳萨尼尔·史蒂芬森将揭丑传记家称为“极端的党派主义写手”。党争是揭丑传记的第一生产力,美国共和党和民主党互相抹黑的需要促使各自旗下的写手们致力于揭开对方的黑幕。

美国两党党争在现阶段表现为普通选民之间的对立,这种对立也反映在图书市场上。《纽约时报》记者亚力山德拉·奥特在《两极分裂的出版界》一文中记录了一位市场分析员的话:“我们在主流文化中看到的党派对立正发生在书籍市场上,两党各自的拥趸都有很大的购书愿望。”数据显示,特朗普在任时期政治类书籍销售量达到了20年来的新高度,“最好卖的有鲍勃·伍德沃德(Bob Woodward)和迈克尔·伍尔夫(Michael Wolff)写的爆款揭露传记,以及约翰·博尔顿(John Bolton)和玛丽·特朗普(Mary Trump)写的揭秘回忆录”等抨击特朗普的揭丑传记。但自从2021年拜登上台后,攻击对象就变成了拜登。受党争影响,美国出版界表现出“在野党发声”的现象,“当读者反对现任政府时,政治类书籍销量更大,因为他们内心愤懑,要为下次选举摩拳擦掌……出版商争先恐后地抢签[在野的]保守派书籍,保守派作家则争先恐后地写书”,所以,美国近两年来的政治写作基本被共和党所主导。“分析师预测,能够引发党争的文化和社会问题将继续在两派民众中推动书籍的畅销。”美国现在处于以揭丑传记为主导形式的文化战争中。

约翰·博尔顿和玛丽·特朗普,图片源自Yandex

党派性不只体现在宏观的图书市场上,也体现在微观的传记文本中。以回忆录《美国之不公》为例,尽管作者迈克艾萨克并未大肆宣扬自己的党派性,但正像《来自地狱的笔记本电脑:亨特·拜登、大科技公司和总统的肮脏秘密》所明确指出的,迈克艾萨克是“一位共和党选民”。所以,他笔下的民主党人是狂热的(如他的女友)、阴险的(如联邦调查局探员)、不道德的(如亨特·拜登),而共和党人则是理智的(如他的父亲)、亲切的(如特朗普的律师)、道德的(如他本人)。尤其耐人寻味的是回忆录对警察的刻画。迈克艾萨克一开始向联邦调查局求助,但到最后才发现,联邦调查局为保护拜登父子而欺骗了他;而地方警察才值得信赖,对他的人身安全进行了周密的保护:“威尔明顿警方的全力支持实在出人意料……想到我曾经担心当地的警察会出卖我,这多么荒谬!”这与“黑人的命也是命”运动后美国社会对警察的印象是相反的,但与共和党——尤其是特朗普——对警察的支持是一致的。

《美国之不公》的党派性通过传主与其女友的关系得到了深描。在回忆录开始的部分,两人尚未相遇,传主便已经对这场恋爱的结局进行了暗示:

这显示出美国的两党对立已经影响到民众的日常生活。在叙述者与女友相知、相恋的过程中,党派立场始终是两人关系的敏感地带。尽管传主愿意迁就女友,通过不给特朗普投票来掩盖自己的政治倾向,但女友一定要将政治置于两人生活的首位,逼迫他参加支持民主党的活动,要他投票给拜登。当他拒绝时,女友便歇斯底里地骂他。这里表达了作者对某些民主党人将生活政治化的批评。

迈克艾萨克在《美国之不公》中表现出的亲共和党性虽然可能使回忆录的公正性大打折扣,但却有着现实的好处,那就是为文本找到同样亲共和党的出版渠道以及读者群。在获取党派支持方面,施魏策尔的《腐败者肖像》更加明显,他在书中刻画了乔·拜登、伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)、伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)等八名腐败分子,其目的是“探究美国的进步派精英们在向上攀爬时如何操弄职权,并首次解释这些进步派人士与其金主的复杂关系”。施魏策尔用“进步派人士”称呼传主,可想而知,他们全部都是民主党人。

作为登上“《纽约时报》畅销榜榜首的作家之一,他[施魏策尔]的作品已被翻译为11种语言”,包括汉语。在《腐败者肖像》之前,施魏策尔还写过《里根政府是怎样加快苏联倒台的》(Victory: The Reagan Administration’s Secret Strategy that Hastened the Collapse of the Soviet Union, 1996),《克林顿摇钱树》(Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Business, 2015)等,他的前妻罗切尔·施魏策尔(Rochelle Schweizer)则写作了《她是大佬》。这些作品毫无例外都在褒扬共和党、批评民主党。至于施魏策尔党派立场为何如此坚定,观察其背后金主或许能窥见其中的奥秘,比如《克林顿摇钱树》一书是由美世家族基金会资助,而这家基金会同样赞助了特朗普的总统竞选。

由于当下美国党争激烈,两党旗下的写手们为了攻击对方不择手段,所以揭黑常常变成抹黑。借用阿尔伯特·哈特的说法,这些揭丑作家是“现代历史造谣学派”,“基于理发店里的闲话写作历史”。施魏策尔经常用揣测、捏造事实的方法刻画传主,比如他在《腐败者肖像》中写道:“伊丽莎白·沃伦的女婿好像跟伊朗政府有财政勾连。”所以,施魏策尔常常被反揭丑:“在因报道不实而不得不撤回言论方面,施魏策尔可谓惯犯,有不少记者批评他笔下的很多事实是‘凭空捏造’的。”如此粗制滥造的揭丑传记却仍能登上畅销书的宝座,甚至使施魏策尔成为资深的政治传记作家。可以说,美国的党争造就了揭丑传记的繁荣,但作品的质量注定了它们终究是空自繁华一场;况且这些传记大多为总统大选服务,是有政治目的的竞选传记,时效性决定了它们很难成为传世之作。

三、 美国竞选文化视角下的揭丑传记

当代揭丑传记由美国选举制度催生、并为选举服务,所以它属于“竞选文学”,确切说属于“竞选传记”。竞选传记是这种竞选文化土壤中孕育出的“美国文学的独特种类”,“美国总统选举的必需品”。竞选传记尽管是一类特殊文学,却并不小众,对美国历史和社会具有重大影响,因为它可以通过塑造政治候选人的形象左右选举结果。竞选传记产生于1824年的总统大选,当时最重要的作品是律师出身的约翰·伊顿(John Eaton)撰写的《安德鲁·杰克逊传》(The Life of Andrew Jackson),让平民出身的杰克逊名声大噪。杰克逊后来当选美国第七任总统,任命伊顿为战争部长,这场文学与政治的交易“震惊了华盛顿特区”。

竞选传记可能是正向的也可能是反向的:“竞选传记家是形象制造者,他们既为所支持的人制造积极形象,也为所反对的人制造消极形象——‘理想公民’完全被翻转过来,代之以负面特征的暴露展示,为的是劝退想为该候选人投票的选民们。”1828年大选年出版的《陆军少将安德鲁·杰克逊:生平与军事生涯的公正、真实历史》(An Impartial and True History of the Life and Services of Major General Andrew Jackson)就是第一部“反向竞选传记”(negative campaign biography),可以被视为揭丑传记的前身;1832年大选年杰克逊寻求连任时又出现了第二本关于他的反向竞选传记《美国总统安德鲁·杰克逊:生平与行迹的公正简史》(A Brief and Impartial History of the Life and Actions of Andrew Jackson, President of the United States)。有趣的是,两本传记都标榜“公正”,实则对传主充满偏见。第二本传记的作者威廉·约瑟夫·斯奈灵还“此地无银三百两”地在前言中强调自己的中立,并暗讽约翰·伊顿:“本人的私人利益不受即将到来的政治大选结果的影响。本人既不会失去公职,也不会得到公职。本人写作不是为了选举。”对于他的宣言,美国历史学教授马克·R.奇塔姆评价为“不诚实”。

安德鲁·杰克逊,图片源自Yandex

揭丑传记其实就是一种“反向竞选传记”。“反向竞选”是美国政治学近三十年来的热门词汇,其定义为“政治家或政党专注于批评其他政治家或政党,而不是强调自己优秀品质的政治竞选活动”。对于包括揭丑传记在内的这种反向竞选,所有的调查都显示美国民众是反感的,但矛盾的是,它却比正向竞选更有效,因为选民更容易“吸收负面信息”。美国政治学家科尔温·斯文特写道:“大众对反向竞选愈来愈厌恶,但经验和投票结果让竞选顾问和候选人坚信‘反向’是管用的。”所以,“别被表面说法欺骗——人们其实热爱反向竞选。在一次又一次的调查中,登记选民说他们不喜欢政治中的反向竞选和互相揭丑。但如果真是这样,为什么竞选活动中还有这么多互相揭丑?……或许竞选顾问们是对的:人们喜欢狗血剧情和八卦——而政治竞选中充满了狗血和八卦”。斯文特认为,美国历史上有“两个反向竞选的黄金时代”:19世纪60年代至80年代,20世纪80年代至今。第一次是南北内战的余响,第二次是因为民权运动、反文化革命“造就了完全不同的一代人”,而越南战争和水门事件“让公众对政府,特别是政客尤其怀疑和不信任”,美国社会弥漫着一股犬儒之风,患上了“坏消息综合征”,民众渴望阅读戏剧性的负面信息,而国会中“现在总有一种‘终于逮到你’的心态”,政客们期待着揭发对方的丑闻。

这两个“黄金时代”的不同话语模式体现在传记文本中。作为反向竞选传记的当代揭丑传记与18、19世纪的反向竞选传记相比,在语言尺度和文本形式上有所变化:以前的作者可以“不受客观报道、新闻职业标准和公共利益的约束”,当代揭丑传记却受这些职业素养制约,不得不在表面上言之有据,在文本中加入注释和参考文献,把政治宣传伪装成学术作品,如《腐败者肖像》《她是大佬》。当然,像《美国之不公》那种个人回忆录则不必受此限制。所以,披着学术作品外衣的调查性他传和亲历者回忆录成为当下的两种典型形态。

美国政治竞选在时长、强度上的增加以及手段的多样化也给揭丑传记带来了其他变化。一方面,美国政客变得愈加职业化,他们不会只在大选年进行造势,而是将拉票行为贯彻在整个选举周期内,所以,揭丑传记也不像以往的竞选传记那样在选举年集中出版,而是在时间上呈现出分散趋势。另一方面,以往竞选传记——不管正向或反向——传主就是候选人,但近年来的揭丑传记开始“连坐”,将矛头对准候选人的家属,比如《库什纳公司:贪婪、野心、腐败——贾里德·库什纳与伊万卡·特朗普的惊人故事》(Kushner, Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump,2019),实现了对特朗普的曲线进攻。

美国的竞选文化在它并不悠久的历史之中,始终在不断吸收着新媒介作为竞选手段,并催生着各种媒介新变体。从马克·吐温《竞选州长》中提到的南北战争结束后用来揭黑、抹黑的报纸,到1960年首次通过电视直播民主党总统候选人肯尼迪与共和党总统候选人尼克松的辩论,再到当下各种嘲讽政治人物的脱口秀,以及无所不在的竞选广告和自媒体宣传,揭丑传记不过是竞选文化利用的各种媒介的一种。而这些竞选媒介也在反过来不断影响着美国自身的竞选文化和政治生态,比如总统竞选的电视辩论直播。在此之前,选民们通常只能依靠文字和收音机里的声音认知候选人,但年轻英俊、风度翩翩、着装得体的肯迪尼和手术后状态不佳的尼克松同时出现在电视上时,原本政治实力更胜一筹的尼克松却因形象败北。而随着媒介的不断发展,美国大选本身也在蜕变成一场四年一度的盛大真人秀节目。

竞选文化的各种媒介之间,也往往存在着某种竞争关系,或是在碰撞中组合成新的形式。当下新媒体的兴起无疑正在将纸质揭丑传记挤到边缘地位。正如在正向竞选传记领域,“从1984年开始,纸质竞选传记被竞选电影所取代”,属于反向竞选的揭丑传记也将主导地位让给了在网络和电视上播放、受众更广的攻击性广告或各种剪辑过的短视频。不过,这类广告、视频因其人身攻击属性,仍然是传记性的,所以也可以看作揭丑传记的一种。攻击性广告或视频的常见形式是播放敌对候选人的出丑时刻,向公众揭示他或她的弱点,比如2016年大选年特朗普团队用希拉里·克林顿走路不稳的视频片段向选民证明她不具备领导国家的“坚毅、力量和耐力”。

美国的揭丑传记从20世纪20年代诞生,到后特朗普时期演变为以揭露滥用职权和财务不当行为为中心主题的“丑闻传记”,不过一百年的历史。从表面来看,美国进入“后真相时代”和“不礼貌社会”(incivil society)为揭丑传记的生长提供了沃土,但揭丑传记盛行的源头是美国的党争和竞选文化:“后真相”揭示了民主党和共和党对事实的操弄,而“不礼貌”则描述了他们彼此攻讦的方式。这种不择手段的互相揭短果真是政治生态健康的表征吗?公元前46年,西塞罗在竞选罗马执政官时,他弟弟写信建议他对政敌进行揭丑:要提醒人们“你的对手们是彻头彻尾的流氓,一有机会就用他们犯过的罪、性丑闻和腐败来抹黑他们”。西塞罗将此战术用到极致,并成功当选。那时,距罗马共和体制崩溃只剩19年。

end

原文载《外国文学动态研究》2024年第1期“文化研究”专栏,责任编辑王涛,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。

责编:艾萌 校对:袁瓦夏 张文颐

排版:雨璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅