文化研究丨展演“别处的世界”:《赵氏孤儿》英国改编版中的东方主义与剧场要素

李元,文学博士,广东外语外贸大学英语语言文化学院教授,主要研究方向为英国、爱尔兰当代文学和文化翻译。近期发表的论文有《西方文论关键词:后殖民剧场研究》(载《外国文学》2023年第2期)等。

内容提要 元杂剧《赵氏孤儿》是第一部被译介到欧洲的中国戏剧作品,英国剧坛分别在18世纪中叶和21世纪初叶对其进行了改编和再创作。两个改编版本从创作缘起、剧作文本、戏剧制作到演出效果差异显著,前者是英国当时流行的英雄剧与女性—悲剧的糅合,后者则被定位为“中国的哈姆雷特”,但两者都按照英国戏剧传统和价值观来重塑这部中国古典戏剧作品,服务于英国中产阶级观众,而且,两个改编版本的制作和演出都被票房和社会文化环境裹挟,在不同程度上显示出印度学者拉斯顿·巴鲁卡所称的“一种幼稚的、未经审视的民族优越感”。《赵氏孤儿》作为“别处的世界”,在两次改编中被转换为英国情调的自我投射。以中国的剧作版本作为参照对两个英国剧作版本进行比较研究,有助于我们思考文学跨文化改编的伦理问题。

关键词 改编 中国风 东方主义 戏剧传统 剧场要素

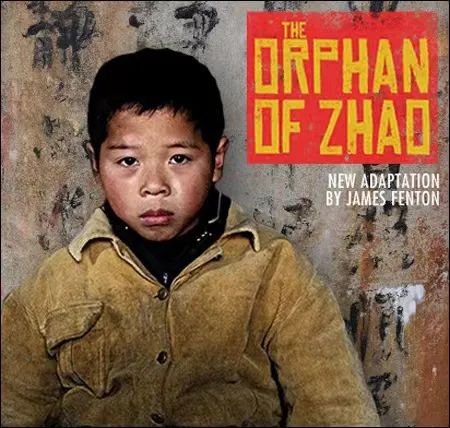

在18世纪中国风(Chinoiserie)潮流中,创作于13世纪的元杂剧《赵氏孤儿》成为第一部被译介到欧洲的中国戏剧作品。欧洲多国的汉学家、艺术家相继加入了讨论和改编该剧的行列。在英国,对《赵氏孤儿》有两次重要改编和制作:第一次是1756年由爱尔兰剧作家亚瑟·墨菲(Arthur Murphy,1727—1805)创作的《中国孤儿》(The Orphan of China),于1759年在伦敦德鲁里巷皇家剧院(Theatre Royal in Drury Lane)上演;第二次是英国当代著名诗人、剧评家詹姆斯·芬顿(James Fenton,1949—)改写的《赵氏孤儿》,由皇家莎士比亚剧院(RSC)制作,于2012年11月至2013年3月在莎士比亚故乡——埃文河畔斯特拉特福的天鹅剧院上演。这两次改编和演出,像镜子般映照出各自时代的文化风貌,甚至参与了各自时代的社会文化及政治论争。

英国剧场自都铎王朝(1485—1603)以来就关注帝国的概念,关注英国在欧洲的位置以及与其他文化的关系。对《赵氏孤儿》的改编是其中很有代表性的案例,18世纪和21世纪的两次制作都是伦敦主流剧院所为,彼此呼应,展现出英国在不同时期的东方主义样态。萨义德认为,西方对东方的描述是自我投射式的建构,因此再现是否精确不是讨论的重点,重要的是探讨生产东方的动机、机制和再现的结果。张东炘在研究英国舞台对中国的再现时也指出,再现被各种因素左右,其中包括对中国的认知、中英关系、英国剧场实践和个人创作选择等。因此,本文将着重探讨如下问题:其一,对《赵氏孤儿》的两次改编及演出如何呈现出英国剧场的东方主义在不同时期的不同面貌?其二,改编剧本的作者在多大程度上被社会语境和剧场要素所裹挟和牵制?其三,这一来自中国的故事在舞台上的两次展演反映出英国在不同时期的哪些社会政治问题?

《赵氏孤儿》的演变

与18世纪的欧洲之旅

琳达·哈钦注意到,改编作品类似基因的传播,每个故事经过达尔文意义上的基因改变,总是竭力适应变化的环境、生存下去,而经典文学作品明显具有更强劲的流动性和穿透力,它们在不同时代和语境下被引用、参考、重述、更新、延伸,跨越媒体、作品类型和语境(时空、文化和语言)。《赵氏孤儿》便是这种具有强势基因的经典作品。

《赵氏孤儿》的情节片段最早见于《春秋》,后来在《左传》里形成较为完整的叙述。春秋时期晋灵公昏庸残暴,大臣赵盾屡次进言相劝,以致君臣结怨。赵盾的侄子杀了晋灵公,赵家拥立晋成公继位,家族势力日益强大,赵盾之子赵朔娶晋成公之女庄姬为妻。后来庄姬与人私通,反诬告夫家赵家谋反。此时当政的晋景公下令诛杀赵家全族,只有庄姬与赵朔之子赵武因母亲庇护活了下来,最后,景公特赦赵武,恢复其地位。这里的记载非常简略,没有明晰的正反两派,也没有后来人们熟知的复仇主题和悲剧色彩。

该事件在《史记》中被重新讲述,司马迁删除了庄姬诬告的情节,增添了反派角色屠岸贾和赵家门客程婴。屠岸贾从前很得晋灵公宠幸,到晋景公时代,已擢升为主管刑狱的官员。他提出要惩办当年杀死晋灵公的罪犯,也即赵盾。但当时赵盾已死,他就向其子赵朔一家发难,欲灭其族。赵家门客程婴为了救下赵家血脉,与另一门客公孙杵臼定下计谋:另寻一个婴儿冒充赵家的孩子,而程婴故意指认公孙杵臼藏匿罪臣的孤儿,从而让公孙杵臼和这个婴儿顶罪,而程婴则携赵孤隐居山中。计谋得逞,十五年后,程婴和他养大的赵家孤儿赵武得以复仇,屠岸氏家族被灭,赵武的头衔、田地被归还,但赵武行冠礼后,程婴自杀以报赵家恩情。史学界通常认为,《左传》关于赵家故事(即“下宫之难”)的叙述侧重反映卿权与君权之争,而《史记》则突出以忠义为代表的儒家价值观。

到了13世纪,赵氏孤儿的故事进入了戏剧作品。一般认为,元杂剧《赵氏孤儿》的创作者为纪君祥,但元刊本作者归属问题其实是有争议的。在公认为权威英译本的《〈赵氏孤儿〉与其他元戏剧》中,译者、著名汉学家奚如谷和伊维德将元刊本(《赵氏孤儿:14世纪版本》)与明刊本(《赵氏孤儿大报仇》,元代纪君祥作,明代臧懋循整理)并置收录,以体现版本的差异。元刊本只有曲文没有科白,由四折组成,舞台提示很少,显然是在大量演出实践中被记录而成。至明代,一些流行的元刊本经改编被收入宫廷剧目中,再经文人改写。早期的元刊本并没有作者署名,纪君祥的名字也是明代补充进去的。

最盛行的明代《元曲选》出版于1615—1616年,由臧懋循(1550—1620)整理、编辑。明刊本在元刊本四折的基础上增加一折,凑成五折,与西方人熟悉的五幕戏恰好对应。此外,明刊本还增加了详细的舞台提示、韵体诗和科白。从元到明的剧作形式变化,反映了《赵氏孤儿》从民间艺人演出活动到文人案头再创作的演变,也即向文学文本的转化。欧洲人选择翻译明刊本,也是因为它更接近他们所理解的戏剧。

在元杂剧《赵氏孤儿》中,屠岸贾得知赵孤被藏,为斩草除根,下达了一道命令:如果不交出赵婴,则诛杀晋国全境半岁以内的男婴。程婴不再是以别家婴儿替换赵孤,而是以亲生儿子去替换。剧中以程婴为代表的四名角色分别体现出不同层次的忠诚与自我牺牲:程婴是赵家门客,要报赵家之恩;公孙杵臼不再是《史记》中记载的赵家门客,而是告老还乡的大臣,因与赵盾交好、憎恶屠岸贾而决定牺牲自己成全调包婴儿的计策;庄姬在诞下儿子并托付给程婴之后自缢以追随亡夫;将军韩厥听命于屠岸贾,虽与赵家无关系,但出于正义良知放走程婴和赵孤,然后自刎。儒家价值观得以强调,悲剧感染力被放大。

除去宣扬儒家价值观,元杂剧还有夸张、奇情的通俗剧元素,如屠岸贾私下训练神獒去咬装扮为赵盾模样的草人,然后将其带入宫中,声称该犬可以嗅出奸臣以陷害赵盾;赵武被程婴救下后,膝下无子的屠岸贾误以为他是程婴之子,便收为养子,还将其带入府邸,抚养他长大;屠岸贾最后被钉上木驴,按弑君之罪遭千刀万剐。剧作以中国传统戏剧的大团圆模式结尾,赵孤得以报仇,恢复家族名誉、地位和财产,程婴也没有自杀,而是与赵孤一起跪谢君王:

谢君恩普国多沾降;把奸贼全家尽灭亡;赐孤儿改名望,袭父祖拜卿相。忠义士各褒奖,是军官还职掌,是穷民与收养;已死丧、给封葬,现生存、受爵赏,这恩临似天广,端为谁,敢虚让?誓捐生在战场,着邻邦并归向,落的个史册上标名,留与后人讲。

正如陈受颐先生所言,这面面俱到、四平八稳的结尾连同戏曲的形式“殊不合当时欧洲人的脾胃”。1731年,法国耶稣会传教士马若瑟(Joseph Henri de Prémare,1666—1736)根据明代《元曲选》翻译《赵氏孤儿》,删除曲文部分,只翻译舞台提示和科白,于是该剧便以只有对白而没有曲词的形态出现在欧洲。这种操作遭到了批评,因为曲文在原剧中表达人物的情感,赋予全剧诗意的氛围,删去它就是删去元杂剧中最精华的部分。1735年,该剧被冠名为《中国悲剧:赵氏孤儿》(L’orphelin de la Maison de Tchao, Tragédie Chinoise)发表,由此被纳入西方戏剧话语中。同年,从未到访中国的法国汉学家杜赫德(Jean Baptiste du Halde,1674—1743)便批评该剧不符合西方古典悲剧标准:

落入我手里的是一本由马若瑟精确翻译的中国悲剧;不要期待时间、地点、行动的三一律,或者其他我们遵循的这类作品的规则……马若瑟说,中国人不区分悲剧与喜剧,我把这部戏称为悲剧,是因为其中的悲剧事件……

从马若瑟的翻译到杜赫德的这番评论,反映出以己丈量其他文化的西方中心主义视角。不过,18世纪欧洲盛行的以法国为中心的中国风很难被杜赫德的批评所影响。正如范希衡先生所言,

被介绍到法国的中国实况大抵都还偏于好的一面。巴黎人赋性就爱好新奇,他们突然发现远东有这样一个历史悠久的大国,这样地大物博,这样人口众多,又有这样高的文化,便仿佛看到一个奇迹,一致趋之若鹜……趋时的作家,不论是写戏剧或小说,只要加上一个中国题目便格外吃香。

杜赫德的《中国通志》

图片源自维基百科

但是,《赵氏孤儿》马若瑟译本被杜赫德收录在他编纂的四卷本百科全书《中国通志》(Description de la Chine)中。这套百科全书在欧洲流传,引发了多位剧作家的改编兴趣。其中最有代表性的当属伏尔泰的改编。

《赵氏孤儿》遇上伏尔泰绝非偶然。伏尔泰自称中国文化崇拜者,特别关注中国文学作品,对能找到的与中国相关的作品都悉心研究,对中国的认识也比同时代的作家更深刻、全面。伏尔泰一方面赞赏故事中的儒家道德,如忠诚、仁爱,另一方面也对《赵氏孤儿》的戏剧形式不满,认为“这个剧本和我们今天的那些好作品比起来,蛮气十足”,没有“时间和剧情的统一、情感的发挥、风俗的描绘、雄辩、理性、热情”。在他改写而成的《中国孤儿:一出悲剧》中,戏剧主题和形式都做了重新安排:该剧虽以救孤为主线,但时间被改到宋元易代之际,善恶两方被改为代表文德的宋朝大臣臧惕及其妻伊达美与代表暴力的鞑靼首领成吉思汗,最后文德压倒暴力,复仇主题消失;在形式上,伏尔泰按三一律将整个故事时间缩短为一天,使戏剧冲突更为集中,但结尾仍然是大团圆,征服者被感化,接受了被征服者的文化。

从伏尔泰的改编和评价,可以看出:一、伏尔泰非常关注中国,但因受限于交通资讯,对中国的再现是想象虚构的;二、对《赵氏孤儿》剧作的赞美与批判共存;三、表面写中国故事,实则讨论本国问题。1756年,《中国孤儿》出版,伏尔泰将其献给黎赛留公爵。他在作者献词中写道:“阁下,……这本小作品似乎配不上您;在这个剧本里没有一个英雄能以聪明才智获得一致推崇,能举废国于临危之际,能想到以四尊大炮摧毁一个英国纵队。”此处提及的英法之争正好在七年战争(Seven Years’ War,1756—1763)前夕,而黎赛留公爵后来在七年战争中为法国屡立战功。伏尔泰在献词中吹捧公爵战胜英国军队,也顺便贬低被英国人奉为经典的莎士比亚悲剧,将《赵氏孤儿》中的奇情戏份与莎士比亚的作品作比,言辞充满不屑:

人们只能拿《赵氏孤儿》和17世纪的英国和西班牙的悲剧相比,这些悲剧今天在比利牛斯山那边和英吉利海峡那边还照旧受人欢迎。中国剧本的情节延长到二十五年,正如人们称为悲剧的莎士比亚和洛卜·德·维加的那些畸形的杂剧一样;那是许多令人难以置信的事变的堆砌……人们简直以为看到《一千零一夜》搬上舞台了。

伏尔泰的这些言辞不久便遭到英国方面的回击,而回击者是来自爱尔兰的年轻作家亚瑟·墨菲。

“我们的效忠出自更高贵的动机”

墨菲于1730年出生于爱尔兰中部的罗斯康芒郡,年仅六岁就被家人送往法国接受教育。他天资聪慧,熟读古典学作品,以优异成绩在一所耶稣会学院毕业后,辗转于爱尔兰科克、英国伦敦等地谋生,做过律师、记者、编辑、商社及银行职员,当过戏剧演员、剧场经理,还翻译过古典作品,写过塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)和亨利·菲尔丁(Henry Fielding)等人的传记,是个名副其实的杂家。1755年,墨菲一边发展他的律师事业,一边开始尝试戏剧创作,演员的经历让他十分熟悉剧场,能对观众做出及时反应,也深知成功的戏剧需要哪些条件。1756年,他完成《中国孤儿》初稿,这是他的第一部悲剧。

亚瑟·墨菲,图片源自维基百科

创作者为何热衷于选择某些文学作品费心尽力进行改编?哈钦提出了四种可能的动机:经济吸引、法律约束、文化资本、政治动机。墨菲的改编,首先出于积蓄文化资本的动机。18世纪,英国追随法国的中国风潮流,对东方的兴趣和论述主要集中在中国。这股潮流在18世纪中叶达到顶峰,有历史学者称为“新型的中国热流行病”(the new epidemic of China-mania)。相较于法国,英国当时对中国的直接了解不多,罗斯·巴拉斯特尔对此情况做过详细分析。他指出,对 18世纪的英国人而言,中国是一个遥远模糊的国度,尽管来自中国的茶叶和瓷器对英国的经济越来越重要,但英国与中国的贸易主要在沿海地区(广东),中国内陆仍是一片陌生的地域,直到18世纪晚期英国的天主教徒在中国开展传教活动之后才有更多了解。因此,18世纪中叶在英国流行的东方主义作品主要经由法国中转,路易·勒孔德(Louis le Comte,1655—1728)的《中国近事报道》和杜赫德《中国通志》最受英国人欢迎。

1755年伏尔泰《中国孤儿》的第一次朗读会

图片源自维基百科

伏尔泰的《中国孤儿》于1755年在巴黎的法兰西剧院上演,大获成功,旋即传播到英国。墨菲反应迅速,于次年创作出自己的版本,其目的当然首先是“蹭热点”,因为中国风作品对追求时髦的观众具有强烈吸引力,是初出茅庐的剧作家的出名捷径。墨菲的改编迎合了当时的剧场潮流,英国舞台上所盛行的各种要素,如英雄悲剧、女性—悲剧、东方情调、帝国想象被尽数纳入。从流传下来的手绘剧照和画作来看,该剧中中国大臣与妻子穿的是清朝服饰,这是因为墨菲时代对应于中国清朝,清朝的服饰能为英国观众营造一种更真实的感觉,符合他们从当时中国进口的产品以及传教士记述中所了解的情况。

墨菲的再创作也有英法竞争的历史背景,这也是他改写伏尔泰的《中国孤儿》的政治动机。英法之间的敌对和角力在墨菲改编文本中的体现,已有学者做过分析。这方面最明显的线索当属墨菲附于1759年版剧本中的一封写给伏尔泰的公开信。这封信火药味十足,一开篇便针对伏尔泰对英国的不屑予以还击:

阁下,

这封给您的来自英国作者的信看起来像是与敌人通信;而这还不仅是因为两国正身处一场艰难而重要的战争中,也是因为您在近来的写作中似乎决定要与不列颠民族为敌了。每当我们进入您的叙述中,“我们是残暴野蛮的,我们是岛民,我们是您的国家教导过的,我们国家的文学作品没品位、不优雅,落后于其他民族;我们也没有绘画和音乐天赋,同样也没有悲剧的真正精神;总而言之,我们仍然是野蛮人。”

接下来,墨菲对伏尔泰创作的《中国孤儿》逐一提出意见,主要集中在三点:第一,批评成吉思汗的爱情线,讥讽伏尔泰将这一残暴的征服者塑造为“骑士成吉思汗”,认为这一恋爱情节毫无必要,“无聊乏味”;第二,批评剧作将皇孤和臧惕儿子局限在婴儿时期,没有发展这两个角色,故无法让观众共情;第三,应该也是墨菲最为看重的一点,即针对伏尔泰对莎士比亚戏剧的贬低,特意声明他是踏着莎士比亚的足迹进行的创作:

阁下,如果莎士比亚笔下的伟大场景,如果他描写的自然无限风光——草坪、旷野、狂风肆虐的荒野、雷鸣电闪的山谷和峭壁岩石——如果这些都无法激发伏尔泰先生的想象力,那么我又怎敢指望我这簇精心修剪的灌木丛能取悦于您呢?……但不管您的意见如何,我必须恳请您别将它看作是整个英格兰民族的品位,或是我们目前文学的境况……作为英格兰版孤儿的作者,我能断定,我是这个国家目前最糟糕的诗人之一。

墨菲字里行间洋溢着对英格兰的忠诚和爱国情感,似乎他创作《中国孤儿》就是要向伏尔泰叫板,证明英格兰文化的卓越。这一点很符合杰拉尔德 ·纽曼所总结的18世纪英国文化民族主义特点,即英国文学作为一门学科是从充满激情的民族主义诉求中诞生的,被当时流行的厌法情绪(Francophobia)所滋养。

然而,考虑到墨菲的爱尔兰天主教徒出身,或可看出更深层的微妙缘由。1756年墨菲完成《中国孤儿》初稿并等待剧场回应时,他开始为支持辉格党的著名政治家亨利·福克斯男爵效力,为其主办的期刊《考验》(The Test)中撰文,发表了多篇反对福克斯政敌威廉·皮特的文章。作为回馈,福克斯帮助墨菲加入英国四大律师学院之一的林肯律师学院(Lincoln’s Inn),也对德鲁里巷皇家剧院(以下简称德皇)经理戴维·加里克(David Garrick,1717—1779)施加影响,促成墨菲的《中国孤儿》上演。首演成功后,墨菲筹备出版剧本,又是在福克斯男爵的推荐下,他将该剧献给同属福克斯派系的苏格兰贵族、第三代比特伯爵约翰·斯图尔特(John Stuart,Third Earl of Bute,1713—1792),此人于1762—1763年担任英国首相。尽管墨菲在1763年后刻意疏远政坛,不愿将自己的文学声名与党派政治联系起来,但他在1759年写给伏尔泰的那封公开信无疑具有很强的政治表演性质。而他的表演也取得了成效,《中国孤儿》出版后,墨菲名利双收,此时七年战争正打得如火如荼,他本人甚至被称为“教导爱国主义和自由的老师”(the teacher of patriotism and freedom)。

墨菲致伏尔泰的信中最具爱国主义的要点是“对英国悲剧的有力辩护”。他的改编也与此契合:删去了成吉思汗对臧惕妻子伊美达(墨菲剧中名为嫚丹)缠绵悱恻的爱情,将他塑造为暴君,把大团圆结局改为让成吉思汗和臧惕夫妇在结尾死去。针对伏尔泰对莎士比亚戏剧的贬低,墨菲也特意要在创作风格和语言(使用无韵诗)等方面向莎士比亚致敬。

那么,墨菲的再创作是否成就了一部媲美莎剧的悲剧作品呢?后世对墨菲《中国孤儿》的艺术成就评价并不高。就连为墨菲作传的约翰·派克·恩默利也认为,尽管戏剧技巧熟练、悬念迭起、角色清晰,《中国孤儿》仍然是一部平庸之作。该剧主要戏剧冲突不在铁木真与皇孤,也没有复仇的主题,而主要集中在臧惕夫妇之间。臧惕代表的儒家忠君思想以及属于公共领域的男性德行与其妻嫚丹代表的家庭价值及属于私人领域的女性德行形成对立。这两名角色的行动和对话占据全剧重心,在形式上也是当时流行的英雄剧(heroic drama)与女性—悲剧(she-tragedy)的融合。

饰演理查德三世的加里克

图片源自大英百科

之所以会有这样的融合,与该剧本的创作至上演的历程有关。该剧从1756年初创到1759年上演,历时四年,其中经过无数次协商和修改,故事情节与情感重心都发生了重大变化。戏剧制作的独特之处在于,剧作家往往必须与导演、制作人及演员协同合作,通常也会妥协让步。就墨菲的《中国孤儿》而言,首先强势介入创作过程的是德皇剧院经理兼知名演员加里克,他是18世纪英国剧场最闪亮的明星,连“明星”(star)这个词也是因为他而首次用于剧场。他因塑造哈姆雷特、李尔王和理查德三世等角色闻名遐迩,他所管理的德皇剧院位于伦敦西区,是当时英国数一数二的剧院。墨菲与加里克已合作数年,关系时好时坏。墨菲1756年写成初稿,遭到加里克拒绝。墨菲没有放弃,找来福克斯男爵说情,加里克仍然犹豫不决,两人最后请求桂冠诗人威廉·怀特黑德予以仲裁。怀特黑德表示剧本值得一演,加里克才答应排演该剧。但接下来,加里克又要挑一个最瞩目的角色出演,然后选了臧惕,并要求墨菲给他加戏。不胜其烦的墨菲抱怨道:“我就像一个把画作放在橱窗里供人们品头论足的画家,听从建议不停地改动,直到原画面目全非。”

耶茨所饰演的嫚丹画像

图片源自维基百科

然而,加里克在剧中的风头却被剧中唯一的女性角色嫚丹抢走。出演嫚丹的演员玛丽·安·耶茨(Mary Ann Yates,1728—1787)原本是替补演员,因为名角苏珊娜·克里贝尔(Susannah Cribber,1714—1766)病倒才拿到这一角色,而正是她改变了剧作的走向。起初,为了突出加里克所扮演的臧惕忠君爱国、不惜牺牲自己及家人的高尚形象,剧本采取的是英雄剧结构;但耶茨饰演的夫人嫚丹以其强势的性格和饱满的感情使得剧作朝着女性—悲剧的方向发展。女性—悲剧(she-tragedy)自17世纪晚期开始在英国流行,通常展示纯洁女性犯下性道德方面的错误,遭遇无边苦难,令观众垂怜。相关知名剧作有约翰·班克斯(John Banks)的《被背叛的美德,或,安娜·布伦》(Virtue Betrayed, or, Anna Bullen,1682)、尼克拉斯·洛(Nicholas Rowe)的《美丽的忏悔者》(The Fair Penitent,1703)和《简·格雷夫人》(Lady Jane Grey,1715)等。然而,在《中国孤儿》中,耶茨饰演的嫚丹尽管充满激情,但并不是浪漫爱情,而是出自母亲对孩子的爱。她在剧中的形象不是男性欲望的对象,也拒绝被怜悯,引发了观众强烈的敬佩之心。 嫚丹痛斥丈夫“野蛮”“比鞑靼更坏”“蛮种”“没有人性”,宣称母性的羁绊比君王更重要,被赋予寻求正义的能动性:“我的是母亲的事业——我的事业是丈夫、妻子和孩子/这些最温柔的羁绊!/比你的皇权更高贵!”这句台词也喊出了墨菲所支持的辉格党人所主张的君主立宪观念。这一点,怀特黑德在开场白里写得很清楚:

我们的效忠出自更高贵的动机,

不列颠不接受君权神授;

君权来自人民的自由选择,

也借自由选择延续不断。

公正与情理俱存,方能维系王位;

维系人心,君主方能统治国家。

当然,嫚丹看重家庭、私人领域的价值观之所以能受到观众认同,除了演员表演的感染力,也与当时英国的社会观念有关。池-明·杨指出,17世纪王政复辟时期,英国人看重的德行是贵族式的爱与荣誉,但到18世纪中叶,德行更多地与新兴中产阶级的价值观联系起来,更强调自我发展、勤劳善良的品格和家庭意识。18世纪兴起的小说、报刊大量刊载教导式的故事来指导社会家庭关系,这反映了私人领域之于当时的社会意识的重要性。在这个意义上,墨菲版《中国孤儿》通过臧惕与嫚丹对可否牺牲儿子的不同选择来突出公共和私人领域德行的冲突,只不过臧惕代表的公共德行来自中国,遭到嫚丹代表的强调私人和家庭需求的英国式情感的挑战。

如怀特黑德在开场白所提示的,臧惕是一个“可疑的角色……一个对君王事业过分热情的爱国者”。剧作为突出这种可疑,让他说出这样的台词:“让他流血,让我的儿子流血——为这一事业我能放弃儿子——眼含欢欣之泪——放弃他!”相较而言,观众显然更容易与母亲共情。因此,尽管该剧开场白声称要“为不列颠大胆地带来孔子的教义”,但剧情和嫚丹表现出来的却是批判以忠君为核心的儒家教义。

嫚丹在亲生儿子被行刑之际,勇闯刑场,指认儿子,破坏丈夫换孤的计划,连铁木真都为之动容:“哪里来的狂野/放肆的女人,充满疯狂的悲伤/打断我可怕的命令。”在场观众也无不为之倾倒。嫚丹的形象魅力与耶茨的精湛演绎密不可分。同时代作家托马斯·戴维斯(Thomas Davies,1713—1785)这样描述道:“耶茨夫人的表演极具特色,展示出伟大的心灵、行为的自豪、对伤害的愤懑和行动的尊严,其他角色似乎完全被她的光芒所遮蔽。”同时代的著名英国肖像画家蒂利·凯特尔(Tilly Kettle,1735—1786)为耶茨所饰演的嫚丹精心绘制了一幅肖像作品,至今仍收藏于伦敦泰特美术馆。

除了演绎嫚丹,耶茨还被赋予另一重要任务,即演出结束后由她说出收场白,她故意对现场的女性观众说道:

夫人们,原谅我的裙子——这是真正中国的。

那么,告别丈夫、死亡和悲剧的重负,

让我们来再次享受闲谈碎语吧。

……

你们已经见识了他们的东方美德,爱国激情,

现在说说她们的品位和时尚吧。

……

首先,关于美——先放宽心——

她们都是宽脑门,小眼睛、耷拉眼皮——

她们过着如此奇怪、正式的生活!——

——在家的时间比英国太太多一些!

为了不让那些可怜人儿出去游荡,不守妇道

她们都被小鞋子弄瘸了。(着重号为笔者所加)

这段对中国女性的戏谑和贬低本来与剧情无关,但在收尾处做此调侃,一方面是为了缓和之前沉重的悲剧氛围,另一方面也是将这些中国女性的风俗、样态与“孔子教义”并置,反衬英国的优越。因此,在墨菲的剧作中,中国仍然是“想象虚构的产品”,是“赞扬或批评英国”的道具。正如彼得·基特森所观察到的,18世纪,英国在与其他文化的相遇过程中逐渐形成自己的民族身份意识,而戏剧舞台成为协商英国身份的重要场域,中国文化和形象在舞台上也扮演了一个配角。

墨菲/德皇版《中国孤儿》因为“新奇、爱国主义诉求、情感情境、优秀的选角和场景效果”而获得巨大成功。在1759至1769这十年间,《中国孤儿》成为德皇剧院的保留剧目。1767至1768年,剧院还前往美国费城、纽约等地演出。该剧于1761年在爱尔兰都柏林上演,同样大受欢迎。墨菲成为18世纪下半叶英国剧场风头最健的剧作家,以至于“到18世纪末期,人皆以为中国孤儿是墨菲的创造,不复道马若瑟之名,尤不晓得有纪君祥其人了”。

杜赫德、伏尔泰及墨菲等人针对《赵氏孤儿》的讨论和改写是18世纪欧洲戏剧界的重要事件。其后,欧洲对中国的认知和评价趋于负面,中国热消退,《赵氏孤儿》也不再具有太多吸引力,直到近250年之后,英国舞台上才出现另一个改编版本。

“别处的世界”与“中国的哈姆雷特”

如果说18世纪中叶的《中国孤儿》反映英法两国的竞争,也借助想象中的中国来塑形英国特性,那么时隔二百多年后的第二次改编又是什么样的情形呢?

2012年,英国皇家莎士比亚剧院举办名为“别处的世界”(A World Elsewhere)的演出季,挑选与莎士比亚同时代的三个国外剧目进行改编排演,包括俄国普希金的《鲍里斯·戈都诺夫》、德国布莱希特的《伽利略传》和中国纪君祥的《赵氏孤儿》。皇家莎士比亚剧院(以下简称为皇莎)是由政府资助运作的,剧目选择当然包含政治与文化的双重考量,中国作为世界新兴强国的地位肯定也是考虑因素。英国当代知名诗人、剧评家芬顿受邀改编《赵氏孤儿》。

皇莎版《赵氏孤儿》

图片源自皇家莎士比亚剧团

芬顿考察了《赵氏孤儿》的各个中国版本(包括各种戏曲版本和当代戏剧影视改编),也遍览西方自伏尔泰以来的各种改编版本,最终,他选择奚如谷和伊维德的英译本和马连良的京剧版本作为改编的主要底本。

该剧助理导演佐伊·沃特曼表示:“皇家莎士比亚剧院致力于在全球范围内与莎士比亚同时代剧作家的接触,把不是特别著名的国际经典作品带给英国观众,上演《赵氏孤儿》是这一努力的一部分。”要彰显全球视野,力求展示“别处的世界”,皇莎却没有直接使用英译本,是因为皇莎选择《赵氏孤儿》的初衷是要展演与莎剧同时代、但不同传统的戏剧作品,但受命执导这出戏的导演格雷戈里·多兰发现,该剧最早的版本是一系列需唱出来的曲文,音乐已失,也没有对白,只剩角色解释自己困境的独白。《赵氏孤儿》的改编难度很大,特邀编剧芬顿尽最大的努力研究原剧的形式和内容,尽可能还原剧作的戏曲形式。例如在芬顿的改编版本中,每位人物出场时沿用元杂剧中的自我介绍,交代自己行为的动机,如程婴的出场:

程 婴

在下程婴,是个草泽医生。平日多在山中采药,乡间看诊。谁料被传唤进城,为公主收生。难道他们自己竟没有医生、下人? 说着就到了。左右无人。

这种叙述(diegesis)的方式在看重摹仿(mimesis)的西方戏剧传统中被认为是反剧场的。此外,芬顿还为剧本创作了五首歌曲。他坦言在创作时备感困扰的是语言风格,即如何创造出一种诗意的语言去匹配中国封建时代的氛围,但又不显得做作?他说自己的创作从歌曲开始,歌曲开启了诗意的语言,让他顺利完成了剧作。芬顿还提到自己受到《诗经》的启发,尤其是那些驻守边疆士兵的歌谣令他想起英国的边疆英雄歌谣,成为剧中魏绛将军之歌的灵感:

芬顿保留了人物角色的名字和大部分的故事情节(主要参考的是马连良的京剧版本),但也有实质性的改写。如果说18世纪的墨菲/德皇版改编一方面反映当时英国流行的中国风元素,另一方面彰显了当时的英国社会观念,那么,21世纪芬顿/皇莎版的改编则是提供清晰、简单的叙事,解决原剧中令西方观众迷惑不解的难题。沃特曼对这种简化操作毫不掩饰,强调此版再创作关键的一步是“从丰富迷人的文化中过滤出”对制作方有用的元素,以确保“对一名完全不知道这部戏的观众来说,这一复杂的故事是清晰而动人的”。

中国原作中最令西人费解的当属程婴舍子救孤的情节。早在18世纪,墨菲在读完马若瑟译本后,就声称发现了“缺陷”,认为程婴舍子的举动过于“驯服”,因此他才在改写时突出母亲的激烈抗争。同样,芬顿也提到,牺牲一个孩子去救另一个孩子,很难说服西方观众接受。舍子救孤这一情节在元杂剧中之所以能被当时的中国观众(也许不是现代中国观众)接受,既有伦理层面也有戏剧形式层面的原因:从伦理层面上看,元杂剧中的程婴是赵家门客,理应报答主公的恩情,在儒家传统中,为此牺牲儿子是出于忠义,加之还有要拯救全城男婴的一层动机;从戏剧形式来看,曲文是中国戏剧精华所在,“中国戏剧始终与音乐保持着极为紧密的关系,首先就表现为国剧在结构方面,音乐的重要性要比其他戏剧元素更为突出”,程婴舍子过程中的巨大痛苦和挣扎,通过曲文所配合的唱念做打,展现出非比寻常的动人力量。

芬顿为了顺应西人的观念,将程婴的身份从赵家门客改为普通的草泽医生,偶然被叫去为临产的公主接生,他只是出于善良正义做出牺牲保护婴儿。这种人道主义式的改写,没有传统戏曲音乐的情感宣泄,观众当然意难平情难却。那么如何解决这一问题呢?芬顿选择被牺牲的程子完成说理和寄情的功能。他在结尾设计了成年的程子鬼魂与程婴相见的一场戏,让儿子质问父亲为何抛弃自己,最终促使程婴自杀。沃特曼解释道:“我们觉得对西方观众来说,这种牺牲可能是最难理解的,因此在赵孤复仇的故事结束后需要做个了结,这一尾声让我们既保留了之前版本的结构,即赵孤故事的传统叙事弧线,又在结尾开辟一个空间以完成程婴的旅途。”也即是说,程婴在元杂剧中得到封赏继续活下去,而在芬顿版本中却成了悲剧主角,这无意间倒是呼应了《史记》的记载,只不过芬顿版的程婴之死是愧疚所致,而《史记》体现的是中国古代门客的忠肝义胆。

如资深剧评家迈克尔·比林顿所言,“尽管故事听起来很复杂,但在芬顿版中却神奇般的清晰……故事讲的是关于腐败与残酷、母亲被抢走孩子的痛苦和无法抑制的善良精神”,芬顿的改写为观众提供清晰的悲剧叙事,达到了预期的效果。此外,程子鬼魂质问程婴:“我是你的儿子。你背叛了我。你让我被杀。你爱赵氏孤儿。你把他藏起来,爱护他。像亲生儿子一样把他养大,让他享受宫廷的保护。想到这些,总会让我流泪……为什么你要恨我?为什么你爱赵氏孤儿?”在场观众无不为之动容,就像18世纪的观众为嫚丹倾倒一样,由此,悲剧的宣泄净化功能得以实现。

除去解决西方观众的伦理困惑和情感宣泄的问题,程子鬼魂也令英国观众联想到莎士比亚《哈姆雷特》中国王的鬼魂。英国观众自伊丽莎白一世时代起就习惯在舞台上看到鬼魂,他们通常是被谋杀的受害者,为复仇而来。《哈姆雷特》式鬼魂也使《赵氏孤儿》全剧从主题到形式都发生转变,更接近以人文主义为中心的莎士比亚式悲剧,而这也是皇莎要刻意营销的。皇莎剧院在官网贴出非常醒目的“中国的哈姆雷特”宣传语,它不断被报刊、社交媒体引用,由此召唤出贯穿《赵氏孤儿》两百多年西行历史的一个不变主题:从早期的欧洲传教士到汉学家、再到中国读者都非常乐意将其与《哈姆雷特》联系起来。史书美在讨论世界文学时,指出了一种在全球范围运作的批评思维,即将西方看作“认可的能动者”(the agent of recognition),而非西方则是被认可的对象,她把这种批评思维称作“认可的技术”(technologies of recognition)。认可的技术主要存在于学术话语与文学市场这两个领域,彼此互相影响。《赵氏孤儿》被冠以“中国的哈姆雷特”标签,莎剧成为衡量别国作品价值的标杆,印证了认可技术的运作。“中国的哈姆雷特”标签与皇莎所声称的要展演“别处的世界”的愿景自相矛盾,“别处的世界”的他者被转换为带有异国情调的自我投射。

《赵氏孤儿》和詹姆斯·芬顿,图片源自Yandex

更有讽刺意味的是,为证明制作方对于中国文化的严肃态度和尊重立场,导演多兰在剧团官网博客上详细记述了2012年7至8月他带领制作团队奔赴中国进行的为期一周的调研活动,主题为“寻找孤儿”,他们走访了古董市场、定陵、紫禁城、上海京剧团、古典园林和茶馆等地。此外,团队还于2012年3月在美国密西根大学的孔子学院邀请在美国的中国戏剧研究学者召开研讨会,为改写提供学术支持。这些都意在表明他们展演中国的诚意,然而在实际的演出中,中国文化传统仍然被简化为一系列的符号,一种“不具体的中国风”。故事本身没有具体时间指涉,既不是原作的春秋时期,也不是墨菲版中的13世纪,舞台道具包含的中国元素也都是容易辨识的,如云门、灯笼、京剧服饰、女性发饰等。不仅如此,除了宣传“中国的哈姆雷特”和在社交媒体上大谈中国行之外,演出海报和剧本封面主打的宣传形象是一个看似来自当代中国边远山区的小男孩,脸脏兮兮的,背靠一面墙,墙上依稀可见中国书法字样。这令人十分费解,因为该男孩完全与剧情无关,有学者分析这也许是为了招徕在伦敦的中国游客。上述操作也符合史书美总结的作为认可技术手段之一的“全球多元文化主义”:

在全球这一新的彩虹里,每个民族都被认为要代表一种具体的文化,具有一套可辨识的特征……布料上某个颜色搭配、服装的某个样式、某样食品、日常生活的某种习惯、某种工作伦理,都成为一个民族和一个文化的具体特征,民族和文化等同于一个贮藏了意象与风格的仓库。

这些库存的意象与风格被市场驱动的创作所利用,成为对文化差异的消费。事实上,不仅中国被用作卖点,英国自己的剧作经典也同样被简化为一系列可辨识的符号,成为营销花招的一部分。例如,反派屠岸贾意欲篡位的野心和奸计被放大,使他非常接近莎剧中野心勃勃的恶棍如理查德三世、爱德蒙或伊阿古。演员的表演处理也借用莎剧舞台的表现方式,例如,在念出台词“要有权势,必须叫人害怕,真正的害怕”(to be powerful, one must be feared, really feared)时,演员故意在to be之后停顿,同时伸出拿着头盔的右臂,模仿哈姆雷特举着弄臣约里克头骨的招牌姿态,观众立刻会心大笑。又如赵孤成年后与亲生母亲相会,母亲被囚禁多年,似乎已经疯癫,舞台形象很明显与奥菲莉娅相似,身着白衣,拿着野花,一脸茫然。

那么,这部被营销成“中国的哈姆雷特”的改编作品是否大受欢迎呢?结果应该是皇莎始料不及的。如果说墨菲版的艺术水平“平庸”,其成功在很大程度上依赖“优秀的选角”,那么芬顿版原本艺术水平较高的剧作却因为选角而受损,至今仍被笼罩在其阴影中。

由东亚演员操作的神獒戏偶引发争议

图片源自皇家莎士比亚剧团

皇莎《赵氏孤儿》的选角风波堪称21世纪初英国多元文化社会背景下的一场文化事件,对此学界已有不少讨论。由于皇莎在宣传中不遗余力凸显该剧的中国性,加之这又是剧团有史以来第一次制作中国戏剧,这令当时在英国主流剧场备受挤压的东亚裔演员充满期待,以为他们有出演主角的机会了。然而事与愿违,在参演的十七名演员中,只有三名东亚裔,一位饰演公主的婢女,另两位主要负责操作屠岸贾饲养的神獒木偶,其余大部分是白人。三个东亚裔演员扮演的可有可无的卑贱角色,当然很容易触发东亚被殖民的历史创伤。该剧在首演当晚就引起巨大争议,华裔作家陈安娜随后在《卫报》上发表题为《东亚人不只是狗和奴婢》的文章,其他主流报刊和脸书等社交媒体上也都是批评的声音,并且扩散到美国、澳大利亚、加拿大各地,亚裔美国表演者联合会和美国著名华裔剧作家黄哲伦分别发表声明谴责皇莎的选角。

面对如潮的批评,皇莎辩解说他们遵循的是“色盲选角”(colour-blind casting)的政策,即不是基于种族,而是基于是否适合表演来选角。但这一辩解也引来非议,有学者指出,所谓的色盲选角仍然受控于权力,使白人演员得到饰演非白人角色的机会,成为维护21世纪英国剧场工业中白人优势的工具。皇莎用心良苦的改编也因为选角而没有达到预期效果,反而暴露出21世纪英国多元文化社会权力和再现的问题。

在对英国剧作家彼得·布鲁克改编的《摩诃婆罗多》的著名批评文章中,印度学者拉斯顿·巴鲁卡主张改编者无须模仿印度传统表演,因为那需要多年的训练和投入,但他同时指出,这也不意味着改编者就可以完全忽视原剧的表演和叙事基本原则,改编者应该带着自己的美学背景去面对(confront)这些原则,然后再做出选择。巴鲁卡认为布鲁克的改编没有体现出选择中的“挣扎”。参照这一改编原则,必须承认,芬顿对《赵氏孤儿》的改写比墨菲更尊重中国文化和戏剧传统。相较于墨菲版面目全非的改写,芬顿版确实体现了面对原剧和中国传统文化之后的挣扎,但遗憾的是这一诚意被皇莎的营销手段、舞台设计及选角风波所裹挟和遮蔽。

值得一提的是,芬顿/皇莎的《赵氏孤儿》虽然因为选角在西方遭遇批评,但在中国接受良好,上海导演徐俊还将其改编为音乐剧,于2021年5月首演,截至2023年3月已上演200场,被誉为“国内音乐剧的天花板”。徐俊的改编延续芬顿/皇莎版的莎士比亚风格,为程子鬼魂增加更多戏份,再搭配现代通俗歌曲和风靡中国戏剧市场的舶来品——音乐剧模式,打造了一个非常成功卖座的文化产品,但也将《赵氏孤儿》推向一个更商业的维度。

结语:如何展演“别处的世界”?

民族、种族、帝国、阶级和性别等各方面的互动与协商在戏剧舞台上被展演,也被消费。《赵氏孤儿》在英国的两次改编发生在18世纪中叶(殖民时期)和 21世纪初(全球化时代),彼此呼应,反映出英国在不同时期东方主义的不同面相和社会的各种问题。两个改编版本从创作缘起、剧作文本、戏剧制作到演出效果差异显著,前者是英雄剧与女性—悲剧的糅合,后者则被定位为“中国的哈姆雷特”,但两者都是按照英国戏剧传统和价值观来重塑这部中国古典戏剧作品,服务于英国中产阶级观众,而且,两个改编版本的制作和演出都被票房和社会文化环境裹挟,在不同程度上显示出印度学者拉斯顿·巴鲁卡所称的“一种幼稚的、未经审视的民族优越感”。

《赵氏孤儿》是一个神奇的文本,它在千百年来的流传加上跨文化的改编中,指涉的问题很多,而且往往一个问题又指向另一个。研究《赵氏孤儿》的跨文化改编似乎可以遵循两种思路,这与围绕跨文化主义(interculturalism)的两种观点相关联。跨文化主义有一个简单的定义,即“两种或两种以上的文化传统在展演的瞬间相会”。但这个术语充满争议,观点分为两极,一边以布鲁克和理查德·谢克纳为代表,认为跨文化交流有助于实现文化联结,走向普适性;另一边则以巴鲁卡和达里尔·秦为代表,认为以西方主导的跨文化剧场对非西方的源剧本进行去历史化和去除了语境的表演,只是丰富了西方的表达,保留了之前的殖民关系,是一种“文化帝国主义”。

由此,研究《赵氏孤儿》的跨文化改编的思路也可以分为两种。第一种思路认为,源文本的概念本身蕴含着故事和叙述形式的不断演变,即使在中国国内,每个时代的改编者也都面临戏剧形式和价值观的双重挑战,都在历史性与当代性之间徘徊掂量。其他国家的改编只会更加困难,因为又增加了跨文化的维度。虽然任何跨文化的剧场改编都不免带有政治、社会、历史的包袱,但都会增进理解、促进交流。第二种思路则更具批判性,如迈克尔·吉森威尔所言:“从另一种文化那里改编一个情节或一个戏剧文本,运用本国的剧场符号来演出,以生产出适合本国处境和本国观众的意义。这就是西方跨文化先驱们生产《赵氏孤儿》的方式。”这一批评也正好呼应了巴鲁卡解释跨文化实践时所提出的问题:

真正的挑战是维持这种(交流)动态的互惠互利(reciprocity)。通常,自我(self),或更准确地说是唯我独尊(ego)统治了“其他”文化,使其完全成为某个自我的民族精神(ethos)的再现。当我们通过其他文化来探索自己时,我们必须要问,此种文化从我们的干预中得到了什么?如果我们受益于这种相遇,那么这种相遇对它来说又有什么用处?

如果“互惠互利”是跨文化改编的伦理原则,那么我们不仅应该对其他文化,也应该对自己提出这个问题:如何展演“别处的世界”?

原文载《外国文学动态研究》2024年第2期“文化研究”专栏,责任编辑萧莎,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。

责编:袁瓦夏 校对:艾萌 张文颐

排版:雨 璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅