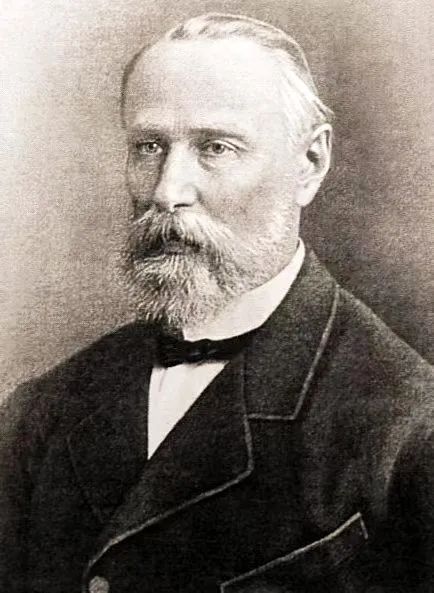

朱建刚,苏州大学外国语学院教授,主要研究领域为俄罗斯文学、思想史。近期发表的论文有《哲学书简与恰达耶夫悖论》(载《中国俄语教学》2023年第4期)、《卡特科夫文学批评的伦理选择——以《罪与罚》的出版争论为中心》(载《文学跨学科研究》2022年第3期)。本文为国家社会科学基金重点项目“《俄国导报》(1856—1906)研究”(20AWW004)、国家社会科学基金重大项目“俄国文学批评通史编撰”(23&ZD305)的阶段性成果。

内容提要 托尔斯泰和评论家、出版人卡特科夫之间有着近二十年的合作,在托尔斯泰的创作过程中,卡特科夫起过较为重要的作用,其中就包括《安娜·卡列宁娜》的写作。但也是这部小说让二人关系破裂。原因一是卡特科夫的保守主义与托尔斯泰日渐激进的虚无主义之间存在着不可调和的矛盾,二是连载小说的期刊较为现实的办刊方向与作家创作时的直抒胸臆构成了另外一种矛盾。多种因素的杂糅,使卡特科夫和托尔斯泰的分道扬镳变得不可避免。由是观之,作家与出版家的关系并非亲密无间,而是充满了思想与利益的各种妥协;文学史现象亦非纯审美的表达,而是各种势力的互相角力。

关键词 卡特科夫 列夫·托尔斯泰 《安娜·卡列宁娜》

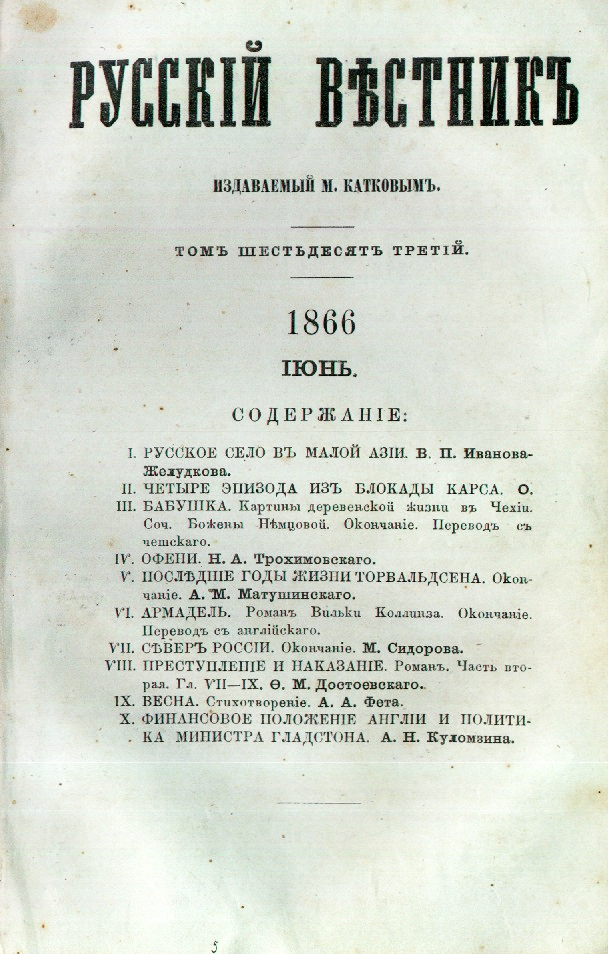

1877年5月号的《俄国导报》本该刊登托尔斯泰(Л.Н.Толстой,1828—1910)的连载小说《安娜·卡列宁娜》(又译《安娜·卡列尼娜》)的大结局,但期待已久的读者看到的是一个令人意外的通知:

编者的话。小说《安娜·卡列宁娜》的上一期中写道:“下期大结局”。但事实上,随着女主人公的死亡,小说也就结束了。按照作者的计划,后面会有一两个印张的尾声,读者可以从中了解到:安娜死后,弗龙斯基在困惑和悲痛中去了塞尔维亚当志愿军,其他人都活得很好,而列文还留在村子里,对斯拉夫委员会和志愿军感到愤怒。作者可能会将这些章节编写成小说单行本。

托尔斯泰画像与《安娜·卡列宁娜》,图片来源:Yandex

对于编辑部这一举动,远在亚斯纳亚·波利亚纳庄园的托尔斯泰事先毫不知情,因此暴跳如雷,怒气冲冲地写了一封给《俄国导报》负责人卡特科夫(М.Н.Катков,1818—1887)的质问信,信件虽未发出,但二人之间也不再来往。卡特科夫与托尔斯泰的关系问题,托学(Тостоведение)中关注者不多,偶有提及者,也多碍于托尔斯泰之文名,想当然地站在作家一边。不过,若细究起来,却可由此管中窥豹:19世纪俄国文坛中作家与出版家的关系并非亲密无间,而是充满了思想与利益的各种妥协;文学史现象亦非纯审美的表达,而是各种势力的互相角力。

无论是收入《文学遗产》(37-38卷,1939)的托尔斯泰与卡特科夫通信集,还是学者古谢夫(Н. Н. Гусев)在《托尔斯泰生活与创作年鉴》(1958)上对两人合作的详细记录,目前的资料都在不同程度上说明两人联系密切,互相也产生了不小影响。

根据苏联时期的托尔斯泰传记专家布斯拉耶夫(Ф. В. Буслаев)的说法,两人的通信始于1858年,涉及作品出版的方方面面,直到1877年因《安娜·卡列宁娜》结尾之争而告中断。从两人最初的通信来看,作家能够顺利与《俄国导报》合作,原因之一是他对此前的合作伙伴《现代人》杂志的不满。在托尔斯泰走上文坛时,《现代人》曾大力扶持他,他早期的代表作如《童年》《少年》《塞瓦斯托波尔故事集》都是发表在这个刊物上。但随着《现代人》的某些变化,托尔斯泰的不满也与日俱增。在1858年1月21日写给涅克拉索夫的信中,托尔斯泰批评了新一期的《现代人》,指出它“很不好”,因为杂志改变了传统的做法,把车尔尼雪夫斯基的政论而非小说作为开篇。众所周知,《现代人》是以刊发文学作品起家的,刊发过普希金、果戈理、屠格涅夫等诸多文学名家的作品。如今却走向了以政论优先的激进道路,如论者所说,《现代人》于1855至1861年间进入了“最辉煌也是最激进的七年”。在这种情况下,托尔斯泰在1858年2月致时任《现代人》主编的涅克拉索夫的信中坦言:“我确信,我们的同盟毫无效用。”同时,作家也毫不隐瞒他想在其他刊物上发表作品的愿望。

《现代人》期刊与主编涅克拉索夫,图片来源:Yandex

卡特科夫正好是“其他刊物”的代表之一。早在1855年末至1856年初,即《俄国导报》问世之前,卡特科夫就通过各种方式邀请托尔斯泰合作。但1856年2月,托尔斯泰、屠格涅夫、格里戈罗维奇等作家已与《现代人》签订了所谓的“责任协议书”(обязательное соглашение),结成了上文托尔斯泰信中所说的“同盟”。“协议书”规定,在未来四年内,他们的作品只能由《现代人》发表。卡特科夫对托尔斯泰的邀请一来体现了他在文学上的敏锐眼光,二来也是当时很多杂志的做法,大家不遗余力地与影响力极大的《现代人》竞争,积极开展抢人之战。如德鲁日宁及他的《读书文库》也把托尔斯泰列为固定作者,要求托尔斯泰“为我们最近几期《读书文库》哪怕写一篇最短的文章、一个片断或一阕插曲吧”。不过可能是双方的沟通有一些问题,托尔斯泰本人尚未同意,他的名字就被列入了《俄国导报》的固定作者名单,这令他极为恼火:“我的名字甚至未经我的同意就印在了名单上,而我却没有考虑过这件事,也不认为自己有义务接受《俄国导报》的决定。”不过,经过卡特科夫诚恳的解释,托尔斯泰最终还是同意与《俄国导报》合作,于1859年在《俄国导报》发表了《家庭的幸福》。

在此后20年左右的时间里,卡特科夫与托尔斯泰总体上相处和谐,《俄国导报》先后刊发了中短篇小说《家庭的幸福》(1859)、《哥萨克》(1863)、《波利库什卡》(1863),连载长篇小说《1805年》(即后来的《战争与和平》,1865—1867)、《安娜·卡列宁娜》(1875—1877),大大推动了俄国文学的发展。在今天看来,这种和谐的合作首先因为两人各有所需。卡特科夫需要借助托尔斯泰这样的文学名家来扩大期刊的影响力。托尔斯泰的参与使得《俄国导报》的知名度大大提高,一举跃为国内文学期刊的佼佼者。当时的一位评论家尼·索洛维约夫在文章《1876年的俄国出版物因何丰富》中指出:“在过去一年里,卡特科夫先生的杂志《俄国导报》吸引了读者大众最多的注意力,在该刊物的前四期里,发表了列·托尔斯泰伯爵完美的、极富诗意的长篇小说开头部分。小说引起了不同阵营的批评家的一致祝贺,全俄罗斯初通文字的人都在贪婪地阅读着。”另外,卡特科夫也希望通过干预和诠释作家创作来引导社会舆论。《俄国导报》因刊登托尔斯泰的作品而声名大振之后,卡特科夫通过刊发相关批评文章来反击当时社会的激进思潮,借此弘扬他的保守主义理念。

《战争与和平》,图片来源:Yandex

对托尔斯泰来说,在失去了《现代人》这个阵地之后,他迫切需要一个可以发出声音的平台。而为了能够更便捷地在报刊杂志等公众平台上发声,他也需要卡特科夫这样一个在出版界长袖善舞的人物。1873年萨马尔省的灾荒导致大批民众受灾,托尔斯泰便通过卡特科夫在《莫斯科新闻》上发表公开信呼吁全民救灾。另外,《俄国导报》在当时的文坛素以手眼通天著称,很多书刊检查官对它都网开一面,这也是作家特别看重的。托尔斯泰在给妻子的信中也提到这一点:“我承认,我怕自己出版,太麻烦,要同印刷厂打交道,主要是还得同检查机关打交道。”

最后一点,也是很重要的一点,即稿酬问题。托尔斯泰需要钱,他曾向涅克拉索夫坦言:“为自己的作品争得尽可能高的价钱——这是原则。”而卡特科夫对符合自己要求的作家历来慷慨大方。以托尔斯泰在《俄国导报》的稿酬为例:1863年,《哥萨克》的稿酬是每印张150卢布,同年的《波利库什卡》则涨到了每印张200卢布,1875年,《安娜·卡列宁娜》更是达到了每印张500卢布的高价,作家为此总共获得20000卢布的稿酬。斯特拉霍夫惊呼这是“史无前例的长篇小说价格”。卡特科夫对作家如此慷慨,以至于他主管财务的同事抱怨说:“如果米哈伊尔·尼基福洛维奇参与三天财务工作,那么接下来的三年你都找不出头绪。”

以上种种因素,都使得托尔斯泰乐意与《俄国导报》合作。在完成了“亚历山大与拿破仑第一次战争时期的小说第一部分”之后,作家写信给卡特科夫:“在所有期刊中,我最希望在《俄国导报》上发表,因为这是我唯一阅读和收到的期刊。”(Переписка:201)由此可见彼时的《俄国导报》在作家心目中的地位。正如圣彼得堡大学荣誉教授日尔科夫指出的:“……文学家托尔斯泰在他创作道路的这一阶段,对卡特科夫纯粹的商业素质、高度的专业精神以及作为编辑出版商为作者提供的生存自主权和物质支持水平感到满意。”

有了良好的合作基础,无论是创作主题的选择,还是具体的创作过程,卡特科夫都对托尔斯泰产生了较大的影响。主题方面,《俄国导报》一向以反虚无主义而著称,这也正是托尔斯泰所赞成的。《1805年》对于贵族优秀分子的描述,很大程度上与当时卡特科夫的思考是一致的。再如,当托尔斯泰致力于教育改革并为此大费周折办杂志写文章时,卡特科夫委婉地劝告他:“我坦率地给您写信,正是因为我尊重您,尊重您的才华,尊重您在我们的文学界所具有的和应该具有的重要性。对于这篇文章,我可以给您无数的赞美之词,但我不想曲解我的灵魂,而您,毫无疑问,希望从我这里听到的不是谎言,而是我真诚的意见。”(Переписка:196)在某种意义上,卡特科夫如同俄国文学的守护者,努力使每一位作家专注于文学创作,尽量不要在其他事情上浪费精力和时间。正如当代卡特科夫研究专家别列瓦洛娃指出的:“卡特科夫从一个为自己作为文坛权威而自豪、傲慢、盛气凌人的人,逐渐转变为一个投身经营与著名作家的关系而孜孜不倦、坚持不懈的人,他不仅帮助作家们完成了这些作品,还使作品成为‘时代的一面镜子’和世界文学经典的一部分。”以《安娜·卡列宁娜》为例,如果没有卡特科夫的一再催促,小说能否完成,以什么样的形式完成,都是一个问题。

不过,我们并不能因此而认为这是出版人和作家良好合作的一个范例。托尔斯泰一直保持着清醒的认识,知道他与卡特科夫的合作只是暂时的,因为两人无论在政治立场还是文学观念上都存在着不可调和的矛盾。他在1865年11月14日写给A.A.托尔斯泰娅的信中表示:“……我和他之间的共同之处,就像您与您的运水夫之间一样少。”这种分歧首先产生于1863年反对俄国统治的波兰起义事件。卡特科夫因此事而转变成一个热情洋溢的爱国者,一个彻底的保守派,高呼要对波兰进行无情镇压。作为一位思想独立的俄国作家,托尔斯泰尽管也对波兰事件充满愤怒,但对卡特科夫那种一心为政府呐喊的态度还是敬而远之。也正因二人的思想分歧,他们在二十多年的通信中始终保持着距离,以商讨具体事务为主,很少谈及当时的一些热点问题。正如布斯拉耶夫指出的:“托尔斯泰似乎避免谈论抽象的话题,倾向于避免可能发生的论战,更愿意只保留作者和编辑之间的业务关系。这无疑证明,卡特科夫对托尔斯泰来说并不是一个令人愉快的对话者,一个可以进入他的思想、与他讨论原则问题的人。”(Переписка:191)

两人在美学及政治问题上积累的分歧终于在《安娜·卡列宁娜》的出版过程中爆发了。早在1875年2月,关于《安娜·卡列宁娜》,作家与出版商之间就出现了第一次分歧。起因是小说第二部分第X章(杂志版)中安娜与弗龙斯基的结合场面,卡特科夫并不喜欢。他从《俄国导报》读者的趣味出发,希望看到安娜出轨的细节描述,这样一来,读者便很有可能将安娜理解为一个浪荡女性。然而托尔斯泰用省略号略去了具体的描写。卡特科夫看出了这一章凸显的“鲜明的现实主义”,要求作家修改其中的个别情节。同月,托尔斯泰果断拒绝了卡特科夫来信中的要求。托尔斯泰写道:“我无法在最新发表的那一章里改动任何一个字。如你所说的,鲜明的现实主义是我唯一的武器,因此,我既无需任何热情,也无需议论。而这一章是整部小说的主要章节之一。如果说这一章是虚假的,那么,整部小说就全是虚假的。”(Переписка:c.205)最后卡特科夫做出了让步,这一部分在付梓时,没有进行修改。不妨对比屠格涅夫的《父与子》和陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》在《俄国导报》发表过程中所经历的各种修改,可知卡特科夫的这一妥协实属难得。然而问题并不仅仅在于此。

美国学者苏珊·福索在专著《编辑屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰:卡特科夫与伟大的俄国小说》(2017)中如此解释卡特科夫对托尔斯泰的容忍:“托尔斯泰的社会地位、财富和文学才华似乎让卡特科夫感到恐惧,因为他有上层贵族敬畏的新贵之名。……对他来说,托尔斯泰是俄罗斯文学的最大希望。”然而事实可能并非如此。托尔斯泰的名望固然令人起敬,但还不至于让卡特科夫害怕或忌惮,卡特科夫交游极广,从沙皇家族成员到波别多诺斯采夫、陀思妥耶夫斯基、列昂季耶夫等人,或位高权重或文采出众,社会地位并不亚于托尔斯泰。尽管在很多时候卡特科夫对托尔斯泰表现出足够的尊重,但也不排除他自身不出面却安排他人评论托尔斯泰的情况,这些评论并不都是赞美,而是为了引导读者按照他自己的思想倾向去理解作品。如针对《战争与和平》中的历史哲学问题,卡特科夫便刊发了谢巴尔斯基(П. К. Щебальский)的文章《历史中的虚无主义》进行驳斥。文章认为,托尔斯泰“消极地对待一切”,“试图粉碎一切”,同时“给历史带来了最彻底的虚无主义”。再如针对《安娜·卡列宁娜》中的背景,卡特科夫安排阿弗谢延科(В. Г. Авсеенко)撰写了文章《我们的文学传说》(“Наши литературные предания” ),刻意强调小说描述的上流社会问题,认为托尔斯泰在小说中流露出了对贵族社会的无比热爱。阿弗谢延科甚至还模仿《安娜·卡列宁娜》创作了小说《银河》,发表在同一年的《俄国导报》上,以对比的方式扩大卡特科夫观点的传播。这实际上是卡特科夫身为杂志主编对小说的强制性阐释,也是他对托尔斯泰无言的反驳。

《安娜·卡列宁娜》在《俄国导报》的连载时常中断,进展很慢,读者对此颇为不满,以至于《俄国导报》编辑部不得不经常出来解释中断的原因以安抚读者。小说从1875年开始连载,原计划在1877年4月完结,但正是在最后关头,卡特科夫和托尔斯泰之间出现了无法解决的矛盾。

托尔斯泰在1877年5月22日写给斯特拉霍夫的信中说:“事实证明,卡特科夫不同意我的观点,否则就不可能如此。因为我谴责像他这样的人,他们犹豫不决,客气地要求我将自己的观点表达得和缓些,以求重新出版。我对此感到非常厌倦,我已经告诉他们,如果他们不按我想要的方式印刷,那么我将根本不会让他们印刷,我一定会这么做。”尽管如此,托尔斯泰仍在努力寻求通过协商来解决分歧。但卡特科夫这一次选择了不再退让,于是出现了本文开头的声明。

托尔斯泰看到这一声明后,打算发电报给卡特科夫:“请把尾声的原件寄回来。从今往后,我再也不希望、也不会与《俄国导报》做生意了。”此外,他还打算给卡特科夫写一封信来讽刺他:“对《安娜·卡列宁娜》最后一部未出版部分的出色介绍,令人遗憾,为什么《俄国导报》编辑部让这本小说在杂志上连续三年占据如此大的篇幅。他们本可以用不超过十行的优美和简洁语言来讲述整部小说。”不知为何,电报和信件均未发出。1877年6月,小说第八部以单行本的形式出版。书的开头是作者的简短序言:“《安娜·卡列宁娜》的最后一部分单独出版,不在《俄国导报》上发表,因为该杂志的编辑们不想在作者不同意的特殊情况下刊登这一部分。”

对于托尔斯泰的这一做法,卡特科夫很快撰文予以回应,重申了《俄国导报》对托尔斯泰及其小说的态度。卡特科夫在这篇名为《安娜·卡列宁娜死后发生了什么?》的文章一开始就指出:“关注这部小说的读者一定有兴趣知道,女主人公死后发生了什么,这部困扰了他们如此之久的作品又是如何结束的。”卡特科夫大段引用了尾声的内容,重点介绍了一些人物的具体结局。卡特科夫认为在“最后一部分,他(托尔斯泰)完全不喜欢安娜,不愿再听到她的消息。甚至连名字都没有提到。作者无论是对于女主人公,还是对于情节和整个故事的框架,都好像失去了兴趣”(Что случилось:449)。卡特科夫还从小说第八部中摘录了两处,来说明小说的结局与主人公没有关系:“在这里,我们和作者终于对弗龙斯基和小说道再见了。这个故事确实还在继续,但是对可怜的安娜的记忆就消失了。”(Что случилось:456)在转述了情节之后,卡特科夫提出了一个问题:“以不协和音结束音乐不是比以与主题无关的附加动机结束更好吗?”(Что случилось:462)

卡特科夫的这篇文章涉及两个问题:一是托尔斯泰对安娜的态度是否如卡特科夫所说“完全不喜欢”?二是如何看待列文的情节也即他与吉提恋爱结婚的故事(“与主题无关的附加主题”)?我们现在知道,一直到写作结束,托尔斯泰对安娜的态度都是矛盾的。托尔斯泰曾经打算从传统的维护家庭的立场来批评安娜这样追求自由而不顾婚姻家庭的女性,但是追求自由本身也是人之权利,托尔斯泰不可能去谴责安娜这样的举动。《俄国导报》坚持反虚无主义的立场,历来主张以贵族中的优秀人物为社会典范,侧重描述贵族生活的作品,并坚持认为这些作品可与19世纪60年代强调女性解放的革命民主主义作品相抗衡。深受东正教传统思想影响的卡特科夫历来重视家庭问题。在他看来,《安娜·卡列宁娜》是一本写给上流社会阅读的小说,意在用安娜的悲剧告诫贵族人士不要轻易破坏家庭,打破上流社交界的传统。卡特科夫一再强调托尔斯泰不喜欢安娜,实则是因为他试图以安娜的结局来批判女性解放。也就是说,他认为文学人物的复杂性要服务于明确的政治宣传,这也是《俄国导报》的一贯做法。正如当时《俄国导报》的头号批评家、小说家马尔凯维奇(Б. М. Маркевич)在给教育大臣德·托尔斯泰(Д. А.Толстой)的信中所说:“……对我作品的需求每年都在增长,在这些作品中,小说情节只是作为一种最方便的手段来贯彻宗教、道德和政治常识观念,而这些观念正是俄罗斯所谓的‘社会’目前最需要的。”说得更明白些,在《俄国导报》看来,社会需要的是能够指导民众言行的观念和思想,至于小说情节、人物形象等等,那是次要的事。因此可以说,文学在《俄国导报》上被有意政治化了。

其次,对于小说中列文的支线故事,卡特科夫也不以为然。《安娜·卡列宁娜死后发生了什么?》最后一句话颇有内涵:“一条宽阔的河流平稳地流淌着,却没有落入大海,而是迷失在黄沙之中。与其流到沙洲上,不如提前上岸。”(Что случилось:462)即是说,如果小说后面不是关于主人公安娜悲剧主题的升华,而是转到别的主题去,那还不如直接结束为好。众所周知,在小说的结尾,列文即使与吉提建立了小家庭,也没有找到内心的安宁:“列文翻来覆去老想着他当时很关心的那个问题,在一切里寻找着同这个问题有关系的东西:‘我到底是什么?我在哪里呢?我为什么在这里?’”连自身都没有坚定的信念,如何来影响甚至指导社会大众呢?这种彷徨而不知所措的人物形象显然与《俄国导报》历来鼓吹的坚强、睿智的贵族形象相去甚远。因此,在卡特科夫看来,列文这样的人物和他的故事纯属多余,甚至有负面作用。

这篇由卡特科夫亲自撰写的《安娜·卡列宁娜死后发生了什么?》无疑在很大程度上影响了公众对小说的看法。文章虽然不长(期刊上有14页),但很鲜明地体现了卡特科夫办刊一贯秉持的“积极原则”(положительное начало)。在19世纪60至70年代,卡特科夫及其刊物的文学批评和创作追求的最大目的在于为文学指定一个特殊的方向,以承载所谓的“积极原则”,它基于“正面”价值,侧重考察人物的“正面类型”,以此抵抗文学中否定一切的虚无主义倾向。这一观念早在19世纪60年代初便已出现。卡特科夫在文章《略论进步》(1861)中提到:“否定只有在与积极的东西不可分割地联系在一起时才成为生命的力量、成功的工具。我们的愿望越是富有积极的因素,就越是富有成果,一切成为拖延或阻碍的东西都会被清除并倒下。否定只有服务于且只服务于积极的目的时,才是生活的问题。但为否定而否定、破坏和腐朽,是死亡的原因,而不是生命。”简单地说,卡特科夫认为,否定和肯定紧密相关,然而当时的俄国文学中有太多的否定和批判,令读者无所适从甚至看不到希望,因此作家和报刊有责任扭转这一局面。稍后,在评论屠格涅夫的《父与子》时,卡特科夫再次提出抵抗文学中的否定思潮的方法:“针对这些现象,只有一种真正的根治方法——加强社会生活中的一切积极需求。生活中的一切正常需求,一切积极的愿望,宗教的、思想的、政治的、经济的,发展得越丰富,公共生活中留给否定力量的空间就越小。”在当时的形势下,卡特科夫及《俄国导报》所认为的“积极的需求”就是社会中的好人好事,譬如善良的贵族、纯真的姑娘、虔诚的僧侣等等。然而,通观当时的社会现状,这样的人物似乎又很难找到。一方面试图通过塑造积极的人物形象来引导读者向往真善美,弘扬正能量,另一方面却又常常被看作粉饰现实、替政府说话,这也是历来自称秉持独立立场的《俄国导报》所面临的尴尬局面。

如果说,对人物形象塑造及故事情节安排等提出不同意见,还是卡特科夫出于贯彻“积极原则”的长远考虑,那么,对于《安娜·卡列宁娜》尾声表现的斯拉夫问题的态度,则体现了卡特科夫对现实的极大关注,可以说,是“文学的政治化”最终导致了出版家与作家的分裂。关于《安娜·卡列宁娜》的尾声,托尔斯泰与卡特科夫之间最突出的分歧在于,作家谈到了前往塞尔维亚与土耳其人作战的志愿者,并且批评了当时的斯拉夫委员会的活动。托尔斯泰的态度让卡特科夫大为不满。斯拉夫问题是1861年农奴制改革前后俄国政论和文学作品中讨论最多的问题之一,是一个包含斯拉夫民族文化和民族统一的复杂问题,既涉及沙俄如何处理波兰等民族事务的国内问题,也涉及俄国如何对待南斯拉夫等国家与地区的外交问题。19世纪70年代兴起的支持从奥斯曼帝国手里解放巴尔干半岛人民的志愿军运动,为俄罗斯社会讨论斯拉夫问题提供了一个极好的机会。

沙皇亚历山大二世,图片来源:Yandex

1875年夏,黑塞哥维那居民反抗土耳其政权,1876年4月,保加利亚也加入反抗行列,同年6月,拥有奥斯曼帝国自治权的塞尔维亚与黑山一起向奥斯曼帝国宣战。俄国试图插手巴尔干事务,希望借此打开通往地中海的通路,并且解放生活在巴尔干半岛并信仰东正教的斯拉夫人(包括保加利亚人、塞尔维亚人),使他们从奥斯曼帝国独立出来。而对俄国政府以及当时的俄国社会来说,塞尔维亚战争还具有为1855年克里米亚战败复仇的意味。种族、宗教的相近以及共同的敌人、屈辱的历史,种种因素在俄国催生了支持起义者的大规模群众运动。除了对巴尔干斯拉夫人进行人道主义援助,俄国还成立了专门的委员会,并且社会上掀起了轰轰烈烈的志愿军运动,民间自发组织志愿军前往塞尔维亚与土耳其人作战,社会各阶层都有人报名参加。《安娜·卡列宁娜》表现了这股社会浪潮,谢尔盖·柯兹尼雪夫,即康斯坦丁·列文的哥哥就是斯拉夫委员会成员,而弗龙斯基参加了志愿军运动。

小说的另一重要人物列文则站在反对的一方。小说的尾声描写了列文反对志愿者运动的场景。在乡下庄园里,列文和谢尔盖·柯兹尼雪夫、谢尔巴茨基公爵等人展开辩论,谢尔盖认为斯拉夫委员会和志愿军运动并不违反基督教的教义,斯拉夫委员会在斯拉夫人和土耳其政权的斗争中提供了支持,这是做善事,而前往塞尔维亚战斗的志愿军则表现了俄罗斯民族时刻为他人牺牲自己的高尚人道主义和崇高的宗教信仰。列文对此并不赞同,他认为这并不是牺牲,而是自杀和杀害土耳其人,而自杀和战争并不能带来福祉。虽然文学人物并不能等同于作者本身,但在《安娜·卡列宁娜》中,列文这个角色显然有着作家本人的影子,所以他的观点基本可以代表作家的看法。不过需要注意的是,列文在这里只是代表了作家的部分看法,作家对塞尔维亚战争的真实态度要复杂得多。一方面,托尔斯泰认为所谓的志愿军运动只是社会上流行的一种时髦,书中列文哥哥谢尔盖就“看出来斯拉夫问题变成那种一个接着一个地构成社会人士谈话资料的时髦的消遣品之一;他也看出好多人参与这种事是怀着自私自利和自吹自擂的目的的。他认为报刊发表了许多不必要的和夸大其词的东西,只不过是要引人注意自己和压倒对方”。在现实中,托尔斯泰在拜访奥保连斯基田庄时也发表了相似的言论:“所有这些都是报纸编造出来的舆论,说我们的人民希望作战,这是不对的,人民一点也不清楚斯拉夫问题是怎么回事。”为了某种时髦,为了大家所不了解的事情去牺牲和杀戮,这显然是作家不能认同的。

另一方面,托尔斯泰借列文之口谈到了公民的义务:“没有一个人,更不用说一个基督徒了,能够以个人的资格担负起开战的责任;只有负着这种责任,而且不可避免地卷入战争的政府才能够如此。另一方面,根据科学和常识,在国家大事上,特别是战争的事情上,公民得放弃个人的意志。”战争当然是残酷的,应当加以反对;但作家在这里又指出,公民应当“放弃个人的意志”,服从政府的要求。

正是这种看起来自相矛盾的观点,使得托尔斯泰的同时代人无法理解他对战争的态度。作家的妻子在给妹妹的信中说道:“现在,我们这里到处只有一个想法,大家只有一种兴趣:战争,还是战争,……列沃奇卡(即托尔斯泰)对待塞尔维亚战争的态度令人感到奇特,不知为何,他不像我们大家一样地看待这场战争,而是以他自己的、个人的、部分还是宗教的观点,看待这场战争,现在他在说,真正的战争使他忧伤痛心。”原先对《安娜·卡列宁娜》赞誉有加的陀思妥耶夫斯基在听闻作家与卡特科夫的分歧之后,一度非常尴尬,在《作家日记》中接连发表文章表示反对托尔斯泰。陀思妥耶夫斯基将列文对战争的观点称为“又一例独行其是”,列文的特立独行令他“处于一种痛苦的困惑之中”。可以看出,陀思妥耶夫斯基同样将列文的战争观等同于托尔斯泰本人的观点。

托尔斯泰对于战争的态度一向模棱两可,只是到后来才转向彻底的非暴力。早在1865年波兰起义爆发时,托尔斯泰就说过:“屠夫宰牛我们吃,我没有必要谴责他们或同情他们。”这里的“他们”,既可以理解为镇压者——俄国军队,也可以看作被宰的“牛”——波兰民众。换句话说,作家自身不想参与这件事,只想做一个发发议论的旁观者。这一时期写成的《战争与和平》同样表露出作者对战争的矛盾看法:波罗底诺战役之前的安德烈公爵在提及斯摩棱斯克之战时激动地表明:“我们在那儿第一次为俄罗斯土地而战斗……”似乎在作家看来,卫国战争具有天然的合理性;可没过几页,安德烈又说:“战争不是请客吃饭,而是生活中最丑恶的事情……”这种态度与列文如出一辙。在《安娜·卡列宁娜》之后,托尔斯泰的思想发生了急剧转变,从有限反对暴力发展到反对一切暴力。譬如,他在1906年致辜鸿铭的信里就提到:“如果中国人民真是失去了忍耐,并且按照欧洲人的样子武装起来,能够用武力驱除一切欧洲强盗(中国人民以自己的智慧、坚忍不拔、勤劳,而主要是人口众多,做到这一点是轻而易举的),那么这就可怕了。”以“平静”与“忍耐”来对抗“暴力”和“野蛮”,是否可行,历史已经对此做出了答复。关于作家与出版商对于斯拉夫问题的分歧,或许托尔斯泰的传记作者莫德的看法更接近真相:“托尔斯泰对于矫揉造作刺激起来的战争狂热感到厌恶(但是,为卡特科夫和他的同道者说句公平话,当时俄罗斯出来保护这些在土耳其统治之下的斯拉夫民族还是很有理由的),这跟那正在开始改变他生活的宗教冲动是有联系的;可是俄国正式宣战之后,他也并不真正反对这个战争。当初他反对的乃是那些自私的人们推动政府去动刀兵。”这就是诗人与政治家的区别。诗人是超脱的,不会囿于一事一时;政治家是现实的,需要随时关注舆论的导向与对社会的影响。托尔斯泰与卡特科夫曾经有着共同的目标:通过塑造积极、正向的人物(贵族)与社会上的虚无主义思潮抗衡,展现俄罗斯民族的特性,但随着时代的发展,二人之间的隔阂逐渐扩大。托尔斯泰喜欢更多地从哲学和宗教的角度来看待问题,塞尔维亚战争对他而言只是政府推动下的一场杀戮,尽管他也不无关心,但总体来说并不在意。要知道,随着托尔斯泰思想危机的加深,他反对的不仅仅是战争,还有东正教会和整个社会体制。这一点,在后期的《复活》(1899)中体现得尤为明显。相形之下,卡特科夫是一位充满爱国热情的政论家,善于利用公众舆论来影响政府决策。自《俄国导报》创办之日起,卡特科夫就一直为政府摇旗呐喊,极力在波兰地区推行“俄罗斯化”政策,维护国家民族利益。卡特科夫从小受到母亲的影响,加之后来看到了东正教在国家和社会中所起的作用,加深了他对东正教信仰的重视,在他看来,后者作为国家和民族生活的根本,时刻保护人民的利益、保卫俄国的完整,这便是它最重要的价值。所以,卡特科夫对托尔斯泰思想的转变,尤其是作家鼓吹非暴力、反对一切战争、极力否定教会、宣传“天国在你心中”的说法是不赞同的。许多年前,朱光潜先生曾谈到治学的两种方式:“推动学术的发展可以通过发现过去未知的东西来实现,也可以通过把已经说过的话加以检验、重新评价和综合来实现。”在理论满天飞的今天,再去重温一个半世纪之前的这一段历史,意义何在呢?笔者以为,其一,对于卡特科夫在托尔斯泰创作中的作用给予应有的肯定。学术界历来对托尔斯泰谈得很多,对卡特科夫及《俄国导报》则关注较少。将两者放在一起进行研究,可以初步构建托尔斯泰作品经典形成所依凭的文学场。甚至可以说,把卡特科夫及其《俄国导报》引入到俄国文学研究中来,将使文学活动的构成要素大大拓展:除了作家、作品、读者之外,还包括编辑、出版人、批评家等等。19世纪俄国文学不仅仅是“为人生”的文学,也是为金钱的文学,尽管这种说法可能会在一定程度上让俄国文学传统形象祛魅。其二,通过分析卡特科夫与托尔斯泰的复杂交往,我们也能体会到文学与政治在19世纪俄国文学中的某种角力。这个世界上从来就没有纯粹的文学。在政治家和某些文学批评家看来,文学往往是服务于某些功利的政治目的的工具;在托尔斯泰那样的文学家眼里,政治或者是避之不及的丑恶,或者是转瞬即逝的过往云烟,文学家追求的只有永恒真理。诗与真的对抗,依然在继续。

原文载《外国文学动态研究》2025年第1期“作品及作家研究”专栏,责任编辑杜新华。前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.nssd.cn/)可免费下载全文。

责编:郭鸿 校对:王纪睿

排版:慧敏 终审:文安