姚殷睿|希洛的“变形”:《希洛与利安德》中的奥维德神话、爱欲观与16世纪晚期的英国诗学

姚殷睿,中山大学中国语言文学系博士研究生,主要研究领域为马洛以及文艺复兴时期的英国文学。近期发表的论文有《文艺复兴研究语境下的“小史诗”概念源流考》(载《海峡人文学刊》2024年第3期)。

内容提要 克里斯托弗·马洛创作于16世纪90年代的短篇叙事诗《希洛与利安德》虽被誉为“奥维德派诗歌”的典范,却因女主角希洛前后形象反差较大、言行矛盾,引发了学界对马洛的角色塑造能力的质疑。本文以16世纪末奥维德派诗人对“变形”神话的非道德化阐释以及他们与彼特拉克传统的自觉对话为语境,用细读的方式考察希洛看似“不一致”的形象。文章认为,通过对奥维德的“变形”神话的引用和重构,马洛将希洛的爱欲觉醒演绎为奥维德式的“变形”,精心铺垫了希洛的形象激变。受同时期奥维德派诗人洛奇的启发,马洛不再单纯地将“变形”作为道德堕落的象征,而是赋予其更丰富的内涵——既作为爱欲觉醒的标志反映出希洛的情感激荡,也展现出希洛在爱欲互动中的脆弱,暴露了爱欲激情的残忍暴烈。同时,希洛从初登场时的冷漠高傲到后来的摇摆不定,既是马洛对“彼特拉克式女性情人”的戏仿,也体现出他对彼特拉克式的静态诗学的批判与反思。

关键词 奥维德派诗歌 彼特拉克传统 克里斯托弗·马洛 《希洛与利安德》 变形

“伊丽莎白时期小史诗”是诞生于16世纪末、在“英国诗坛上风靡一时”的诗歌流派。这一流派有两个突出特征:一方面,这些诗歌拒绝中世纪以来对奥维德及其诗歌进行道德化阐释的传统,转而模仿奥维德的爱欲书写,多以机敏的语调重述《变形记》(Metamorphoses,以下简称《变》,约公元前7年)中的情爱神话,充满挑逗地描绘肉身爱欲,故又被学者们称作“奥维德派诗歌”;另一方面,这些短篇叙事诗热衷于戏仿、嘲讽同时期盛行的彼特拉克式诗歌,并自觉地在角色塑造、性别规范、爱欲观念等多个方面凸显与彼特拉克传统的差异。

在奥维德派诗歌中,马洛(Christopher Marlowe,1564—1593)的《希洛与利安德》(Hero and Leander,以下简称《希》,1598)以缪塞乌斯的诗作为灵感,描绘了维纳斯的女祭司希洛因爱上利安德而放弃守贞,与之共赴爱河的故事。虽说该诗并不直接改编自奥维德的神话,但却以与奥维德诗作的深度互文,对其叙事技巧和行文风格的创造性模仿,被誉为奥维德派诗歌的典范之作,甚至是伊丽莎白时期“最美的短篇叙事诗”。

马洛与《希洛与利安德》,图片来源:Bing

虽然《希》颇负盛名,但马洛对女主角希洛的塑造却备受争议。作为维纳斯的女祭司,希洛信奉爱神却抗拒爱情,其言行举止更是反复无常,充满矛盾。文学评论家布什对此提出批评,认为马洛对希洛的角色重塑相对失败。布什指出,马洛试图在单个角色身上展现出爱欲经历中所有可能的情感,反倒令希洛在诗中形象前后割裂、过分多变——“一时是个天真无邪的处女,一时……又成了老练的轻佻女郎”——结果失去了缪塞乌斯原作中的一致性和真实性。

布什的判断深刻影响了后世学者对希洛的形象分析。到了20世纪中叶,学者们仍普遍将希洛视作一个前后不一致、不真实的角色,而对希洛形象的分析则旨在追问马洛是否应为这一塑造方式负责,以及这种不真实性是否具备独特的文学价值。以史密斯为首的研究者率先提出,追究希洛形象的真实性毫无意义,因为马洛的创作目的在于构建一个超脱的神话世界,探究爱欲激情的运作方式,而非刻画现实主义式的真实角色。而坎特鲁普等研究者则从叙事效果的角度出发,认为希洛性格的剧烈变化带来的非现实感恰到好处地增添了整首诗歌的迷幻氛围和喜剧色彩,成就了马洛爱欲书写的独特魅力。直到20世纪下半叶,以司迪恩和基齐为代表的研究者才开始将希洛的多变与反差视为一种具备真实性的表现,并试图将希洛的矛盾表现归咎于希洛个人意愿和公共身份的冲突,或是女性初次接触爱情时普遍的心理反应。尽管如此,既有研究始终未能解答希洛作为守贞“维纳斯修女”的根本性悖谬,也少有学者能为希洛在诗中的变化提供一个整体全面的解读:多数研究聚焦于诗中孤立的片段或场景,缺乏对希洛形象转变过程的全面检视;少有学者将《希》置于伊丽莎白时期爱欲书写的文本群中,对希洛的形象塑造进行语境化考察。

艾利斯对奥维德派诗歌中男性角色的语境化讨论为本文提供了范例。在其2003年的著作和2018年的文章中,艾利斯指出,奥维德派诗歌中角色的转变与奥维德神话中的“变形”元素密切相关。而在论及希洛时,艾利斯简要地提出,通过在修辞上从“彼特拉克式的夸张铺陈”转向“奥维德式的生动描绘”,马洛将希洛从“对彼特拉克式女性情人的戏仿”转变为“一个有血有肉的女人”。本文将以艾利斯的观察为起点,探讨马洛在重塑希洛时可能受到的文学影响以及他重塑希洛的目的。本文认为,希洛在诗中经历了一场外在形象和内在自我的彻底蜕变,从阿多尼斯式的非爱欲者逐渐“变形”为爱神的化身。这种转变的根源在于,受奥维德派诗歌的开创者洛奇的启发,马洛将“希洛-利安德”传说与奥维德神话中的“变形”元素结合了起来:以此为基础,原本以殉情为主的爱情悲剧得以重新演绎为以希洛爱欲觉醒为核心的“变形”传说,希洛也得以从对一个静态符号——“彼特拉克式女性情人”——的戏仿,转变为一个情感丰富、生命力充沛的灵动角色。

当我们讨论希洛的形象塑造时,首先面对的问题是:马洛是否在诗中为她铺设了一条完整且渐进的蜕变轨迹?抑或如布什所言,她仅是诗人放弃了角色一致性的矛盾产物?为解答这一争议,我们将从两个场景的对比切入。

在诗歌末尾,希洛被定格在一个赤裸且充满爱欲的形象上:

就这样希洛通红的脸颊将她本人出卖,

而她整个人赤身裸体地在他目光里出现。

由此他爱慕的双眼中增添的愉悦,

多过在金山上整理外观的冥王迪斯。

马洛用近乎重复的词句将我们带回了诗歌开篇“维纳斯-阿多尼斯”的神话场景。这幅场景就绣在希洛初登场时的衣袖上,她身着:

翠绿广袖,边缘绣有小小树林,

在那里,维纳斯赤体现神光,想要

取悦那双淡漠轻蔑的眼

那骄傲阿多尼斯的,他就躺在她的面前。

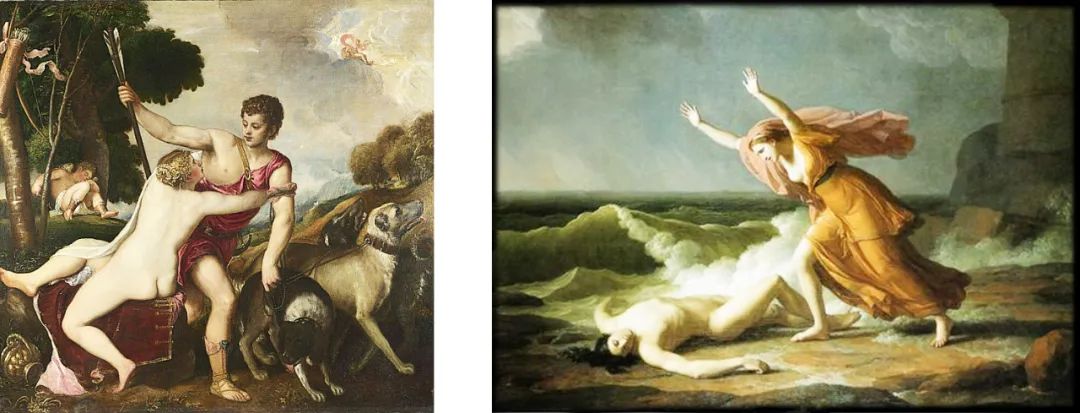

上述两个场景均为马洛原创,缪塞乌斯不曾描写希洛与利安德情事过后的互动,而在《变》中,身着猎装的维纳斯轻易地征服了阿多尼斯,整个神话的叙事重点也被放在了少年不听劝诫、被野猪杀死的部分。从《希》首尾精心设计出相互呼应的场景可见,马洛不仅将“维纳斯-阿多尼斯”典喻重新想象为一则关于爱欲的神话,更将整个神话的重心定格在女神引诱阿多尼斯的戏剧性瞬间。

就我们研究的问题而言,马洛的精心设计至关重要,尤其是两个场景中希洛与维纳斯在造型上的惊人一致。同样是女方身体的完全曝露,同样是用肉身之美取悦了心上人的双眼(尽管希洛无心,而维纳斯有意),在马洛对希洛的最终刻画中,她似乎已成为了爱神本尊。这一解读在学界获得了广泛认同,在大多数注意到“维纳斯-阿多尼斯”神话的学者看来,希洛与维纳斯的对应关系从一开始就是不言自明的。例如,在其1963年的论文中,坎特鲁普在分析希洛首次登场的情节后便迅速得出结论,认为“希洛既是维纳斯的信徒,也是活生生的女神化身”,而她那布满了爱神象征元素的衣袍更进一步表明了她与维纳斯的联系。

然而,希洛从一开始就是另一个维纳斯吗?尽管两者从表面上看存在诸多关联——丘比特“将希洛幻想为自己的母亲”,而希洛登场时的服饰也汇聚了众多维纳斯的象征元素:翠绿的广袖(维纳斯的代表色)、桃金娘编成的花环(维纳斯的圣物)、红珊瑚装饰的贝壳高筒靴(纪念维纳斯自海中诞生)、靴上由珍珠和黄金制成的雀儿(维纳斯的诞生伴随着麻雀),但细察文本可以发现,初登场时的希洛与维纳斯存在极大反差,她更有可能是在诗中经历了显著的转变,才最终蜕变为爱欲的化身,而非从一开始就是维纳斯的翻版。

希洛与维纳斯在外形和行动上的反差在“维纳斯-阿多尼斯”绣像中得到了最直观的体现:维纳斯是赤裸的,而希洛则被华服层层包裹,面容和身体都隐藏在面纱之后;维纳斯满怀爱欲,试图诱惑阿多尼斯共赴爱河,而希洛发誓守贞,冷漠地拒绝了所有求爱者。从这个角度来看,希洛穿戴的爱神象征不仅没有令她成为爱欲的化身,反倒以其对希洛身体密不透风的遮蔽成为她“隔绝直接身体接触和感官经验的屏障”,这便为后文利安德质疑希洛的信仰、说服其为了侍奉维纳斯而放弃守贞的情节埋下了伏笔。可以说,希洛的着装为我们观察其蜕变过程提供了重要线索:从最初的过度装扮到最终赤身裸体,希洛的穿着打扮与她对爱欲的投入程度是同步的,我们也因此得以追踪她内心世界的变化,见证她在外形上逐渐接近神话中的维纳斯的全过程。

左图:提香画作《维纳斯与阿多尼斯》(“Venus and Adonis”),右图:让-约瑟夫·泰拉松画作《希洛与利安德》(“Hero and Leander”),图片来源:Bing

初登场时,希洛的形象始终与非爱欲甚至反爱欲的神话形象紧密关联,而她的服饰也从侧面佐证了她对爱欲的拒绝态度。在诗歌开头,凭借文本上的呼应和性格上的相似性,希洛展现出“维纳斯-阿多尼斯”中“骄傲的阿多尼斯”的特点,这使得“维纳斯-阿多尼斯”既是希洛蜕变的起点,又是终点。首先,轻蔑的双眼是阿多尼斯和希洛共同的标志性特征,诗中希洛面对追求者时的“轻蔑双眼”与阿多尼斯面对维纳斯时“淡漠轻蔑的双眼”如出一辙。其次,希洛和阿多尼斯对爱欲表现出的漠然和抗拒,使得他们均以非爱欲、甚至是反爱欲的形象登场。马洛将维纳斯沉默温顺的年少恋人重新塑造为一个爱欲的蔑视者,给追求者带去羞辱和痛苦,而这正是初登场时希洛的形象:她完全无视追求者的痛苦折磨,甚至能若无其事地穿着溅有“可怜痴情人自杀鲜血”的蓝色长裙,仿佛那些血渍和面纱上的绣花、靴上的珍珠小鸟、脖颈上的鹅卵石项链没有任何差别。正如萨摩斯所总结的,希洛在阿多尼斯节上献祭斑鸠鲜血的场景,是一个“冷漠的”被爱者在纪念另一个同样“漠不关心,毫无回应”的被爱者。

在阿多尼斯节上,希洛非爱欲的形象再次得到了加强。此时她不仅是爱欲的拒绝者,更是摄人心魄的美丽奇观:“远胜过那最可爱的,希洛光芒四射”,轻而易举地“窃走了入迷瞻仰者的心神”。这种对希洛美貌的极度夸张呼应了诗歌开篇马洛介绍希洛的第一则神话。在这则马洛的原创神话中,阿波罗向希洛奉上了自己的王座作为“求婚礼物”,只为让她端坐其上,“让凡人瞻仰”,从这一刻起,所有追求希洛的人都成为她的“瞻仰者”,只能从远处仰望她那冰冷的美。而在此处,马洛将希洛与王座上的月神联系在一起,进一步强化了希洛清冷孤高、不可企及的一面:

那于夜晚游荡,苍白的、属水的月,

(当打哈欠的龙拉着她的转轮车

从拉特摩斯山攀上幽暗的天空,

在那里,戴着耀眼光芒和壮丽威严,

她骄傲地坐着)掌控潮水

也比不过她(掌控)那些近旁人的心。

结合后文对狄安娜的多次提及,此处的“月神”很容易让人联想到这位著名的贞洁女神,仿佛继阿多尼斯之后,希洛又与另一个骄傲的、非爱欲的神话形象联系在了一起。但对“拉特摩斯山”的提及却为细心的读者留下了另一种解读的可能。在希腊神话中,拉特摩斯山是牧羊人恩底弥翁长眠之地,而月神塞勒涅每晚前来亲吻沉睡中的爱人。这个被马洛刻意隐去的神话或许暗示了希洛的命运:正如月神终将从山巅下行到爱人身边,希洛也将从高高在上、仅供瞻仰的奇观蜕变为能与恋人共享尘世之爱的寻常凡人。这种双重解读的可能性,使得月神典喻成为一处妙笔,既强化了希洛初期的贞洁形象,又预示了她即将经历的转变。

利安德的登场为希洛的转变提供了契机。正如前文所述,利安德巧妙地利用希洛作为“维纳斯修女”的身份来劝说她放弃守贞。利安德指出,维纳斯的神性就在于感官享乐和肉身之爱,希洛向爱神发誓守贞的行为是“抢夺”了爱神的“名声和荣誉”、“亵渎冒犯了她的神性”,为了赎罪,也为了更好地侍奉爱神,希洛应效仿维纳斯,身体力行地投身于爱欲之中,唯有这般,希洛方才践行了自己对女神的信仰,才“最像维纳斯的修女”。可以说,利安德的介入是希洛转变的关键,这也再次证明马洛为希洛的转变在诗中预设了伏笔。

描绘完希洛与利安德的初次见面后,马洛立刻插入了一则墨丘利竭力求爱的故事,并在其中塑造了一位与希洛在外表和性格上都有着诸多关联的乡间少女:

她头脑纯洁,舌头还没学会奉承诓骗:

然而她好骄傲,(因为那住在塔中庭院,高高在上的骄傲,

也常住在牧羊人的草房中。)

由于希洛恰好住在高塔中,我们有理由相信马洛对乡间少女和希洛的骄傲同时委婉地提出了批评。诗人对这位乡间少女纯洁天性的欣赏,也让我们想起他在诗歌中段对希洛的纯洁无邪的赞美。需要指明的是,这位与希洛存在对应关系的少女并没有展现出多么坚定的守贞决心。换句话说,此刻与希洛关联紧密的角色,已经从强烈抵触爱欲的阿多尼斯和月神,变为了对情爱保持开放姿态的乡间少女,而这位少女对墨丘利求爱的接受,也预示了希洛接下来彻底放弃守贞、向爱欲敞开怀抱的举动。

于是,在后续叙事中,马洛用在希洛身上的典喻发生了显著变化。在这对爱侣的初次幽会中,主动投入利安德怀抱的希洛被诗人比作了“轻佻的女仙萨耳玛西斯。在奥维德笔下,这位女仙狂热地追求心上人,最终与其合二为一,成为雌雄同体。通过这个典喻,希洛首次向读者展示了她对利安德的强烈爱欲。她不再是爱欲的拒绝者,甚至不再是勉强接受追求的被爱者,而是在情感和欲望觉醒后成了主动追求利安德的爱者。正如叙述者所描述的那样,希洛身上的爱欲之火原本尚低,现在已经“蹿得更高”。

希洛的服饰变化同样印证了她的转变。初登场时,希洛的华服不仅是维纳斯信仰的外在体现,更是她隔绝直接身体接触的屏障。希洛也曾以衣袍的神圣性为由,避开利安德的拥抱。然而,随着叙事的推进,希洛逐渐褪去身上的华服首饰。这种服饰的简化在诗歌后半段达到顶峰:臣服于爱欲的希洛甚至因为利安德的到来忘记了装扮,“没有花片刻在衣袍上,而是直接起身,因为欢心而沉醉,来到了门边”。有趣的是,随着身上爱神的象征物逐渐减少,希洛反倒在情感和形象上越来越接近“维纳斯-阿多尼斯”神话中的裸体爱神。

然而,不同于狂热追求阿多尼斯的维纳斯,希洛始终对肉身之爱抱有羞耻和恐惧。这种情绪使希洛在与利安德的肉体结合前夕,重新将剩余的服装转化为隔绝接触的屏障。面对即将到来的亲密时刻,希洛在外形和内心上都表现出向初登场状态的短暂回撤——没有层层叠叠的华丽服饰和垂地面纱,希洛便用手撑起被单,“将床变成了一顶营帐”,将身躯用“阴影笼罩,用黑暗遮掩”,试图以此获得“安全保障”。马洛戏谑地将希洛躲进被褥中的动作比作月神:

就像那纯洁的狄安娜,当阿克泰翁偷窥她,

被突然一览无余,(女神)猛然下潜,将自身隐藏。

正如莱纳德所指出的,马洛对这一神话的改写构成了对月神形象“一次刻意的、戏仿的颠覆”,使其彻底从希洛非爱欲形象的佐证转变为对这一形象的讽刺。在奥维德的文本中,狄安娜始终镇定地站立,保持着身为女神的尊严,而马洛却重写了这一神话,将其转变为一则关于裸露与羞耻的典喻。因此,即便希洛此时和狄安娜一样贞洁尚存,并且因为马洛的重塑而在动作上与月神重合,但两者本质上的差异却是显著的:和狄安娜不同,希洛的“下潜”所表现出的是面对性接触的羞赧与不安,而非被一览无余的愤怒和守贞的决心。而利安德也不会面对来自希洛的惩罚,而是将她彻底占有。

仿佛是为了证明这一点,希洛迅速迎来了自己在诗中最接近维纳斯的瞬间。这位侍奉爱神的修女不仅终于被诗人喻为维纳斯本尊,更是在形象和姿态上与诗歌开篇阿多尼斯面前的裸体爱神重合。诗歌最后的百余行构成了一次对希洛胴体的逐渐显现,令其在外形上不断接近林中赤裸的维纳斯:从希洛闪耀的“白皙四肢”、她隐藏在阴影中的“银白色身躯”和双手,如“高耸象牙山”般的双乳,再到结合过后,希洛探出的“赤足”和她不慎滑倒在床边后“一半得见,一半遮掩”的身躯。马洛将希洛身体的完全裸露保留到最后,直到滑倒在地的希洛慌张站起,戏剧性地与维纳斯的身姿重合时,她才以赤裸的姿态呈现在读者面前。

至此,通过将希洛定格在一个赤裸的、充满爱欲的形象上,马洛为她的蜕变之旅画上了句号。从最初与阿多尼斯的非爱欲形象的紧密关联,到最终化身为另一个维纳斯,从躯体面容的层层遮蔽到最终的赤裸显现,马洛以渐进式的叙事向读者呈现了希洛从供人瞻仰的冰冷奇观蜕变为一个充满生命力的爱欲化身的完整过程。随之而来的问题便是:马洛对希洛蜕变过程的设计是否受到了来自他人的文学影响?希洛与利安德的传说本身并不包含“变形”元素,而缪塞乌斯原诗中希洛“谦逊恭谨”、低调“温和”的性格也没有随着陷入爱河而发生剧烈改变。因此,马洛对希洛角色的重塑,更可能是受到原作之外的启发。在希洛蜕变过程中发挥关键作用的“变形”神话,为我们寻找答案指明了方向:马洛对希洛的角色重塑与奥维德“变形”神话之间的联系是如此紧密,以至于希洛的蜕变本身便可以看成马洛对“变形”元素的创造性阐释。

《希》是一首诞生在“奥维德无处不在”的时代、出自“奥维德派诗人”之手的典型奥维德派诗歌。这一表述虽显繁复,却准确揭示了该诗与奥维德之间的紧密关联。具体而言,《希》与奥维德爱欲书写的关联主要体现在两个方面。

首先,奥维德的文学作品在伊丽莎白时期的英国具有广泛的影响力。16世纪的“新学”教育鼓励学生通过直接背诵、翻译与模仿古典文本来学习古典语言,而包括《变》在内的奥维德的多部作品都因内容、风格和语言的典范性,在文法学校和大学中被广泛用作基础教材。因此,奥维德使用的神话典故与修辞成为马洛一代诗人取之不尽的灵感源泉。16世纪中期的奥维德爱欲书写英译浪潮以及16世纪末集中涌现的、被认为显著受到奥维德影响的十余首奥维德派诗歌,都证明其深远的影响力。戈松在1579年将奥维德形容为“情爱大师”,可谓“恰如其分地描述了奥维德在16世纪的文化地位”。

其次,作为最早将奥维德的《恋歌》(Amores)译为英语的诗人,马洛的文学实践充分反映出奥维德爱欲书写对他的强大吸引力。马洛对奥维德的引用、模仿和重构贯穿其文学生涯,这一点在《希》中体现得尤为明显。《希》中不仅存在对《变》中神话典故的大量改编和引用,对奥维德《拟情书》(Heroides)中希洛与利安德间通信的参考,更有多处化用了马洛自己对奥维德《恋歌》的翻译。这种深度的互文关系使得学者普遍将马洛视为典型的奥维德派诗人,将《希》视为伊丽莎白时期奥维德派诗歌的典范。

然而,16世纪中期对奥维德的英译浪潮在将异教爱欲神话引介给英国读者的同时,也为他们带去了盛行于中世纪欧陆的道德化阐释奥维德的传统。这一传统以基督教伦理为框架,通过寓言化策略对奥维德文本进行重释,试图赋予其教化功能。作为伊丽莎白时期最具影响力的奥维德译者,戈尔丁通常被认为是“奥维德道德化阐释传统”的“自觉继承者”,他在1567年《变》全译本的前言与献词中集中表现了这种阐释倾向。戈尔丁认为,奥维德在《变》中通过晦涩的“名称和术语掩藏教诲”,要求读者挖掘表层叙事下诗人未曾言明的“训谕格言”。同时,戈尔丁将“变形”的本质定义为人性向兽性的堕落——并非形体之变,而是灵魂因屈服于人本性中“与野兽相似,肮脏恶臭”的部分而不配为人。

在马洛的早期创作中,许多对“变形”神话的运用便带有这种道德化阐释传统的烙印。《爱德华二世》(Edward II)中的“阿克泰翁-狄安娜”典喻便是一个典型例证。加维斯顿于第一幕中策划在国王面前上演狄安娜于泉中沐浴的场景,从一开始便将爱德华二世与窥见女神裸体的阿克泰翁联系起来。而剧中将国王反复比作被追捕动物的描写,进一步强化了两者间的联系:在奥维德的原文中,阿克泰翁“变形”为鹿,最终死于随行的猎犬之口,正如爱德华二世失去王位,被从前追随他的贵族推翻杀死。和戈尔丁一样,马洛略去了奥维德对阿克泰翁的无罪辩护,使“变形”成为理性被动物性冲动取代、人性向兽性退化的明确指涉,将奥维德笔下少年无意中窥见女神裸体,遭“变形”诅咒后惨死的故事转化为一则讲述人性堕落和政治失序的寓言。

提香画作《狄安娜与阿克泰翁》(“Diana and Actaeon”),图片来源:Bing

《浮士德博士》(Doctor Faustus,1604)对伊卡洛斯典故的运用同样指向道德教化。通过在开场诗中将浮士德比作“用蜡翼飞得过高”的伊卡洛斯,马洛将伊卡洛斯的“变形”解释为在“自负膨胀,恃才傲物”情绪支配下对禁忌知识、高深奥秘的狂热渴求,向观众暗示接下来的剧情将围绕16世纪对伊卡洛斯神话的普遍阐释——“警告人们勿要自满骄傲,勿求高深之事”——展开。伊卡洛斯“变形”后张开脱困之翼、振翅高飞的场景就此戏剧性地与浮士德的堕落画上等号,形成了一幅极具反差感的图景:伊卡洛斯-浮士德飞得越高,便在道德上堕落得越深,伊卡洛斯最接近太阳的瞬间,恰恰对应着浮士德为追求真理背弃上帝、“坠入恶魔般邪行”的时刻。

以上两个例子向我们展示了马洛早期创作中对奥维德“变形”神话的接受方式,那便是在一定程度上脱离奥维德原作的语境,将“变形”解释为欲望膨胀导致的人性堕落,将“变形”神话重新阐释为道德寓言。受这种阐释传统的影响,“变形”神话引导观众对剧中的角色进行道德审视,令观众从一开始就对角色的堕落和悲剧终局有所预期。

因此,当洛奇在《斯库拉的变形》(Scillaes Metamorphosis,1589)中改写奥维德的爱情神话时,他不仅在16世纪末的英国开创了一个新的诗歌流派,也启发了马洛以一种新的方式接受奥维德的“变形”神话。作为唯一一部创作在《希》之前的奥维德派诗歌,《斯库拉的变形》突破性地重构了原作叙事,亦摒弃了同时代人赋予斯库拉“变形”神话的道德阐释。在洛奇笔下,斯库拉戏剧性的“变形”——内心由于丘比特之箭转向对格劳科斯的狂恋,形体上由于求爱无果而绝望地化作岩石——被确立为新的叙事重心。斯库拉的“变形”也不再缘于喀耳刻的魔法诅咒或其自身的道德堕落,而成了爱神对她苛待追求者、行事高傲的惩戒。维纳斯就此取代喀耳刻,成为斯库拉“变形”背后新的“主谋”。

虽然有学者主张,洛奇对《希》的创作影响甚微,但细察文本可以发现,无论是对叙事重心的重新选取、将爱神介入作为诗歌转折点的情节设置,还是对“变形”元素去道德化的阐释策略,《希》与《斯库拉的变形》均保持一致。更为关键的是,洛奇笔下斯库拉的双重“变形”——内心情感的剧变与形体的石化——在马洛对希洛的命运安排中得到了再现。希洛不仅在内心情感上从阿多尼斯式的反爱欲者转变为了另一个满怀爱欲的维纳斯,更如同在洛奇诗末化为岩石的斯库拉一样,在诗歌结尾迎来了形体上的改变。马洛先是将尚且羞赧、抗拒利安德接触身体的希洛比作鹰身女妖,让她“扮起了哈耳庇”;在这一比喻中,马洛保留了“哈耳庇”的“处女面孔”和半人半鸟的形态特征;最终,在与利安德的欢爱中,希洛真的在修辞意义上变成了一只“小鸟”。

需要注意的是,在塑造希洛“变形”的过程中,马洛不仅延续了洛奇对奥维德“变形”神话的阐释策略,悬置了原作中潜在的、被后人强化的道德训诫,也展现出自己在处理“变形”神话时的独特之处。通过快速的情节推进、客观的描述语调,马洛略过了这些“变形”神话中的情感表达,将它们转化为能直接为诗歌提供色彩美、细节美的视觉装饰。马洛对于维纳斯神庙的描绘便是一个代表性的例子。作为装饰,神庙的地面和墙上雕刻有包括朱庇特化为金雨与达那厄幽会、化为白牛强夺欧罗巴等众多“变形”神话。一方面,这些“变形”神话构成了整首诗的“描述性装饰”,并以其密集成就了整首诗“极尽雕琢”的文学风格;学者们因此将《希》比喻为一幅绣满了神话的“挂毯或壁画”,而这些“变形”神话便为这幅极度奢华繁复的“巴洛克风格”的作品拼贴上了更多色彩斑斓的独立画面。另一方面,马洛在描绘这一场景时使用的“非道德化、非寓言化、毫不妥协地停留于字面义”的语调,也为读者解读这些神话留下了宽广空间。正如不少学者所述,这些神庙装饰中“化作各种形状的众神,犯下令人晕眩的暴行”,向读者直观地展示了爱欲中的“暴烈激情”,从而讽刺性地揭示了希洛对爱神神性的理解偏差,为后文中利安德利用希洛对爱神的信仰,说服其放弃守贞埋下伏笔。

诗末希洛被喻为鹰身女妖甚至小鸟的“变形”,同样具备多种解读可能。首先,从诗歌结构看,希洛化为小鸟的“变形”与诗歌开篇希洛向维纳斯献祭斑鸠鲜血的仪式遥相呼应。这两场以“鸟”为祭品的爱神祭祀仪式构成了马洛笔下“希洛-利安德”爱情故事的起点和终点。而位于正中的,则是利安德对恰切爱神仪式的质疑。利安德认为,能够取悦爱神的仪式应与感官享乐直接相关,而不是献祭斑鸠鲜血。能被冠以女神名讳的仪式要求人们和爱神一般,忘情地投身于爱欲之中:“那时你才最像维纳斯的修女,当维纳斯的甜蜜仪式执行并完成。”利安德的这句引诱之词预示了希洛接下来的“变形”。正如不少学者指出的那样,斑鸠象征的纯洁、永恒之爱与维纳斯代表的暴烈激情、肉身之爱本就存在错位,而希洛唯有放弃守贞,变化为献给爱神的“小鸟”,“维纳斯甜蜜仪式”才在诗中得到了正确的执行。

其次,希洛化为小鸟的“变形”可以被解读为演示她的被动和脆弱。从最初主持维纳斯的献祭仪式,向女神献上斑鸠鲜血,到最终成为祭坛上的小鸟,希洛不仅逐渐失去了执行爱神仪式的主导权,也在与利安德的爱情博弈中表现出被动性。这与诗中男主角的变化有着密切的联系:在希洛逐渐屈服于爱欲的同时,利安德也从“他人的欲望客体”变为一个“有欲望的主体”,从青涩的“爱情新手”变为富有侵略性,甚至有力量将希洛“禁锢”在怀中亲吻的成熟爱人。希洛彻底失去了自控权,滑落为只能“任由利安德摆布”、被“紧捏在手的小鸟”。对此,基齐的评论富有洞见:“要成为真正的维纳斯修女,希洛就必须经历爱的欢愉、动荡和不安,甚至冒着成为性客体的风险。”

最后,就爱欲本质而言,希洛化为小鸟的“变形”也确证了马洛在整首诗中展现的复杂爱欲观。正如基齐所指出的,相较于其他诗人笔下的“希洛-利安德”传说,《希》恐怕是迄今为止最“令人不安”的一个版本。诗中维纳斯神庙的装饰早已暗示:爱欲并非只代表着感官享乐和柔情蜜意,它也充满暴力、兽性,甚至十分怪诞。而希洛的“变形”也持续向读者展示:愉悦和痛苦构成爱欲体验的两面,避开了爱欲带来的暴力苦痛,也就远离了爱欲所带来的极乐至福。因此,在希洛化为小鸟的时刻,爱欲的涵义也在诗中不断跳转:

爱并非(如人们常说)满是怜惜

而是在猎捕时耳聋心狠。

就像被我们紧捏在手的小鸟,

向前挣逃,不断扑腾双翼,

她颤抖着抗争,她的挣扎

(就好似创世的那场)诞生了另一个

充满未知愉悦的世界。

这段诗行展现出爱欲的多重面相:从传统认知中的温柔怜惜到狩猎般的冷酷无情,从肉体抗争的痛楚到迈入未知新世界的欢愉,惊恐与极乐、悔恨和忘情同时奔涌而来。借用司迪恩的话来说,《希》中“始终潜藏着一种暴力性和无情性”,但与此同时它也不断重申,“尽管其中有着强烈的破坏性和痛苦的成分,爱依旧是人生所能给予人的最好事物”。

综上所述,希洛的“变形”反映出马洛在同时代诗人影响下对奥维德“变形”神话的阐释转向。在其早期戏剧实践中,“变形”神话主要被赋予道德化的阐释,对人性堕落发出警示。而在《希》中,马洛突破了这一程式,《希》中的典喻不仅成为诗歌的点缀和装饰,也直观地展现出爱欲残忍、怪诞的一面。“变形”,这一奥维德情爱神话中的核心要素,既是爱神仪式的完成标志,体现了马洛对诗作的框架性设计,也生动展现了希洛在与利安德互动中落入下风、完全受制于人的脆弱时刻,更印证了《希》中复杂、含混的爱欲观。

前文解释了希洛在诗中的前后反差,以及马洛在重塑希洛形象时可能受到的文学影响。然而,对奥维德“变形”神话的创造性模仿并不能充分解释希洛身为爱神信徒却抗拒爱欲的心理以及她反复、矛盾的行为。归根结底,马洛为何要将希洛重塑为一个矛盾反复的角色?我们又该如何理解马洛在描述希洛“变形”过程时那种“幸灾乐祸的无情态度”,以及他频繁以喜剧,甚至讽刺的语气来描绘希洛行为的做法?

奥维德派诗人在作品中对彼特拉克式诗歌的频繁指涉与公开讽刺,为我们解答上述疑问提供了线索,也促使我们在更广阔的文学语境中审视希洛的形象建构。虽然奥维德在文艺复兴时期的英国有着广泛的影响,但在《希》诞生的16世纪末,受彼特拉克传统影响的十四行诗才是当时“最为流行的诗歌形式”。琼森笔下的角色曾自吹自擂,宣布自己只要“忧郁”发作,便会“立刻拿起笔纸,顷刻间炮制半打或一打十四行诗”。话虽然夸张,却也反映出十四行诗在当时的流行态势。自从1557年出版的《托特尔的杂集》(Tottel’s Miscellany)将怀亚特和萨里伯爵对彼特拉克诗歌的翻译和模仿带给英国读者,越来越多人便将其奉为“所有诗人的首领和君主”,纷纷模仿彼特拉克创作十四行诗。1591年锡德尼爵士的诗集《爱星者与星》(Astrophil and Stella)面世,更是在16世纪末的英国掀起了创作十四行诗的热潮。

短短数年间,大量十四行诗喷涌而出。其中虽然有锡德尼、斯宾塞、莎士比亚等诗人锐意创新,但更多创作者只是机械模仿彼特拉克,致使16世纪末大多数英国十四行诗从角色塑造到情感表达都呈现出静态甚至凝滞的特征。诗中的人物关系缺乏实质性变化,情节缺乏实质性进展。模式化的“追求-拒绝”互动,使得大部分彼特拉克式诗中的爱欲体验成为一种不变的单向重复。在女性角色塑造上,英国诗人以彼特拉克对劳拉的刻画为蓝本,塑造了一个个高度理想化,却几乎“不具备个体性和生命力,也没有行动”的“彼特拉克式女性情人”。一方面,她们都美丽非凡,被诗人描绘为“属天的造物”、“圣女”或“奇观”,凝固在供人瞻仰的高处。另一方面,凝固的还有她们如同坚冰一样的心。“彼特拉克式女性情人”最重要的角色特征是在诗中总是扮演残酷的拒绝者。有的对求爱者毫无回应,成为诗人笔下“最冰冷”也“最残酷”的爱欲对象,有的甚至以求爱者的痛苦取乐,在其笑时讥讽,在其哭时欢笑。

也有部分诗人开始对彼特拉克传统展开反思和批判。这一时期十四行诗的领军人锡德尼在诗集中直言同时期的诗人用“编排词典的方式”将彼特拉克的修辞胡拼乱凑,没完没了地吟唱“彼特拉克早已逝去的悲伤”。而在他之后的德莱顿也在诗集中抱怨“从彼特拉克笔下偷窃”是“近来太过常见的错误”。同样的,彼特拉克式诗歌也是奥维德派诗人们“最喜欢嘲讽的对象”,而马洛在《希》中更是自觉地在修辞、爱欲观念等各方面展现出与彼特拉克传统的差异。

马洛对希洛的重塑,是否也构成对彼特拉克式诗歌的反思与批判呢?初登场时希洛的形象的确像一个标准的“彼特拉克式女性情人”。首先,正如美丽非凡的“彼特拉克式女性情人”被比作永在高处、供“所有眼睛瞻仰的奇观”,马洛也反复将希洛的美与“奇迹”相关联,将她塑造为供人瞻仰的美之奇观:不仅阿波罗为她奉上王座,让她永居高位,就连自然女神也做出证言,控诉希洛夺取了整个世界一半的“奇迹美丽”。其次,正如“彼特拉克式女性情人”的残酷常给追求者带去痛苦,希洛的美也时刻与追求者的痛苦甚至死亡相伴:被希洛拒绝的追求者“边走边叹,因为相思丧命”,有的将自己“残杀”,血溅现场,有的与情敌死斗,互殴而亡。最后,希洛对于贞洁的坚持,也与这一时期彼特拉克式诗歌的爱欲观一致。借用锡德尼的话来说,“爱即贞洁,痛苦即欢愉”,追求者需要学会将“欲望”和“纯粹的爱”彻底分开,让“维纳斯学会用狄安娜的双翼去飞翔”,让“丘比特之箭装上美德的箭头”。可以说,马洛对“彼特拉克式女性情人”美丽与残忍特质的极端化呈现,使得诗歌开篇的希洛不仅是一个“彼特拉克式女性情人”,更体现了彼特拉克传统的爱欲观——希洛既是光彩夺目的“奇观”,亦是冷漠残酷的“死亡幽灵”。

然而,马洛将希洛重塑为“彼特拉克式女性情人”,并不是为了继承这一传统,而是要将其抛入奥维德的神话世界,邀请读者重审彼特拉克传统中的爱情模式。同时,奥维德的古典异教神话脱离16世纪社会习俗和道德规范的特质,也为马洛等奥维德派诗人构建了一个可以安全甚至积极地讨论肉身爱欲的诗意空间。借用克斯缇克的话来说,在“几乎完全脱离了一切社会语境,也没有任何强调秩序和庄严的神话体系”的世界中,希洛对自己行为模式和爱欲观念的任何辩解都是苍白的:她无法用“神定的道德准则”来谴责利安德对贞洁的长篇攻击,因为在她的异教世界中,奥林匹斯众神比凡人更加肆无忌惮地放纵欲望,“犯下令人晕眩的暴行,乱伦和侵犯”。她也无法为自己拒绝爱欲的行为辩护,因为她与更高世界的联系并非源自美德和理念,而是来自代表肉身之爱的维纳斯。因此,希洛所信仰的爱神几乎始终讽刺地站在她的对立面:当希洛再次发誓守贞时,丘比特勃然大怒,立刻用爱情之箭将希洛贯穿;而当希洛忧虑自己即将失去的贞洁和荣誉时,爱神反倒“欢愉微笑”,兴致勃勃地期待利安德将希洛的爱欲之火煽得更高。

这一推论解释了希洛作为维纳斯的修女却选择守贞的矛盾。以往的研究常常通过将希洛崇拜的神祇解释为代表贞洁之爱的“属天维纳斯”或“处女维纳斯”来解释这一矛盾。然而,这些解释不仅与马洛文本中维纳斯的形象互斥,更忽略了另一种可能性——希洛的矛盾处境是马洛刻意安排的结果。正如洛奇一方面将斯库拉改造为“对着泪水微笑,着迷于玩弄(人心)”的“彼特拉克式女性情人”,另一方面又借爱神之手对她进行惩戒,马洛重塑希洛同样另有所图。

希洛在“变形”过程中展现出摇摆和矛盾,反映出马洛对彼特拉克传统的反思。和其他“奥维德派诗歌”的女主角相比,希洛的最大特点就在于多变。希洛的“变形”并不意味着从“彼特拉克式女性情人”突转为狂热的求爱者,从一个极端跃至另一个极端,而是呈现出一条迂回、复杂,甚至偶有回撤的路径。失去贞洁和名誉的惊惧从来没有彻底离开过希洛心头,而是时刻与她的爱欲冲动激烈斗争,外化为一系列戏剧性的场景。例如,初见利安德时,希洛虽然避开了他的拥抱,却情不自禁地向对方抱怨起自己的乏味日常,甚至不知不觉中对利安德发出了约会邀请。在这个场景中,希洛失控的语言表达尴尬地暴露了她的“欲望与好奇心”,让她先前的矜持瞬间化为泡影。在接下来的一幕中,意识到自己对利安德的莽撞邀约,希洛又羞又怒,立刻举起双手,再次向爱神发誓守贞。但同样是那双手,转瞬“故意丢下了带卷曲羽毛的画扇,想着借此来把利安德招引”。这些场景中潜在的喜剧色彩构成了对彼特拉克传统的讽刺。马洛以一种“幸灾乐祸的无情”姿态,将希洛从彼特拉克式诗歌中的理想女性转变为“在矛盾情绪之间最痛苦(也最滑稽)的角色”。希洛每一次对爱欲冲动的徒劳抵抗,每一次暴露内心欲望后的尴尬与羞恼,都令她逐渐摆脱彼特拉克传统中的符号属性,变得越来越生动,最终转变为一个具有丰富情感和多变思维的动态个体,变为一个“有血有肉的女人”。

相较于其他奥维德派诗歌中的恋人关系,马洛笔下希洛与利安德的关系也呈现出流动性。初登场时的二人是彼特拉克式诗歌中的典型角色:希洛是“神圣纯洁”的“天上女仙”,而利安德则是“微如草芥”的瞻仰者和信徒,甚至直接向希洛跪地祈祷。这一幕与后文中希洛主动投入利安德的怀抱,“将自己献上作为祭品牺牲”的行动形成了精巧的对照,但这并不意味着二人的关系只是经历了简单的翻转。事实上,希洛在“变形”过程中情绪和思维的快速转变,让她与利安德的关系充满了变化。例如,虽然在诗歌开篇时希洛被塑造为身处高位的“彼特拉克式女性情人”,但在接下来的互动中,利安德却如同一个“大胆尖锐”的说客,犀利地质疑希洛对爱神的信仰,成功地动摇了她守贞的决心。但这一局面并没有持续多久,因为利安德是个缺乏实践经验的“爱情新手”,反而是希洛在接受求爱后,立刻充满暗示性地扔下羽毛扇,并在后续与利安德的互动中频频主动,成为利安德探索爱欲世界的引导者。二人关系的流动性在第二次幽会中达到了顶峰,在对性接触的羞耻恐惧与爱欲冲动的共同支配下,希洛与利安德的关系,先是“昂贵的珠宝”与盗贼,而后是“不屈不挠的士兵”和前来掠夺的“敌军”,其后是“被人紧捏在手的小鸟”和“耳聋心狠”的猎人,最后则是“希望夜晚永不结束”、处于平等位置的维纳斯与马尔斯。爱欲那流动的、不可控的复杂本质在两人的互动中得到充分显现。由此可见,希洛的“变形”不仅是马洛对同时期爱情诗中泛滥的“彼特拉克式女性情人”形象的戏仿讽刺,更体现了马洛对彼特拉克传统诗学的多方面回应:以动态的角色塑造超越固化的“彼特拉克式女性情人”,以充满流动性的人物关系突破“追求-拒绝”的单向循环,以多变复杂的爱欲关系呈现浪漫情感的多种可能。

正如锡德尼的《爱星者与星》鼓舞了更多诗人创作十四行诗,马洛的《希》也在16世纪末开启了奥维德派诗歌的写作潮流。诗人们将奥维德的“变形”神话作为创作素材,同时模仿马洛以密集的典喻装饰诗歌、以非寓言化、非道德化的策略来阐释“变形”神话。这不仅促成了奥维德派诗歌极尽雕琢的标志性风格,也表明奥维德在英国的接受“已突破了寓言化的束缚,成为一种风格和主题上的典范”。在这些诗人中,莎士比亚拓展了马洛对“维纳斯-阿多尼斯”神话的想象,将叙事重心放在女神对少年的引诱和追求上。德莱顿则将“月神-恩底弥翁”神话中的少年塑造得与希洛十分相似(同样因侍奉神灵“发誓守贞”,同样面对主角的追求表现出矛盾和心境转变),将这个出现在《希》中的神话重述为一则恩底弥翁因月神的追求而逐渐萌生爱欲、最终放弃守贞的故事。马洛为希洛创作数则神话、将“希洛-利安德”传说融入《变》的神话世界的尝试似乎也启发了博蒙。博蒙围绕萨耳玛西斯的经历展开畅想,将原本在《变》中篇幅短小的“萨耳玛西斯-赫尔玛芙罗狄特斯”典喻拓展为这位女仙与朱庇特、巴库斯以及赫尔玛芙罗狄特斯之间的情感纠葛,编织出一个环环相扣、绚丽多彩的爱欲世界。

另一方面,《希》也促进了奥维德派诗歌与彼特拉克式诗歌之间的持续对话。诗人们不仅从更多角度反思和回应彼特拉克传统,也试图在文学实践中结合两种爱欲书写传统的优秀之处。例如,马斯顿以皮格马利翁对石雕萌生的奇异爱恋戏仿了十四行诗中对铁石心肠的“彼特拉克式女性情人”穷追不舍的求爱者,讽刺了彼特拉克式诗歌中的“诗人-追求者”形象。先前创作过彼特拉克式诗歌的德莱顿则以相当克制的笔触描绘了月神与恩底弥翁之间的爱情互动,以恰到好处的尺度将彼特拉克式诗歌的爱欲观念融入奥维德派诗歌的华丽修辞中。而莎士比亚不仅大胆颠覆了彼特拉克传统中的性别规范,令狂热求爱的女性与抗拒爱欲的男性成为奥维德派诗歌中的典型角色类型,更在数年后带领英国十四行诗走上一条与彼特拉克传统渐行渐远的道路。从这个角度来说,全面检审希洛在诗中的“变形”、讨论马洛对希洛的形象重塑,有助于我们把握奥维德派诗歌的基本特征、伊丽莎白时期英国文人对奥维德的接受,以及16世纪末英国爱欲书写的整体样貌。

原文载《外国文学动态研究》2025年第3期“作品及作家研究”专栏,责任编辑:龚璇。注释从略,前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.nssd.cn/)可免费下载全文。

责编:王纪睿 校对:郭鸿

排版:慧敏 终审:文安