诺奖专辑〡彼得•汉德克【奥地利】:日本雪的几个片段(外四篇)

“前人的声音告诉我,思想是自由的,可以摆脱身体,不受约束,所以我不总是同一人,我能在瞬间感觉到无穷的事物。这个时代最悲哀的是不再有大师了,心灵之路被阴影笼罩,我们要聆听看似无用的声音,我们脑中满是污水管道、学校秩序、福利保险……去聆听虫鸣声吧!必须伸展我们的灵魂,延伸至无穷无尽。”

安德烈·塔可夫斯基 《乡愁》台词

2002年第1期《世界文学》刊登了彼得·汉德克的十一篇散文,字里行间,这个自诩“带戏剧化倾向的诗意散文作家”的奥地利人用时而驻留时而漫步的特写镜头呈现出日常的自然奇迹:蜕变重生,落雪融冰,周而复始……令人不禁想起2016年他到访中国在乌镇戏剧节上与孟京辉对谈时,当被问及“最近您听摇滚还是古典音乐”,汉德克回答说:“我现在听窗外的鸟叫声。”上周,汉德克荣膺2019年诺贝尔文学奖,本期推送从旧刊中拾得五篇散文以表敬意。让我们跟随他,用聆听虫音与鸟鸣,作为伸展灵魂的方式。

01

曰本雪的几个片段

02

献给修希底德

03

04

萤火虫的故事

05

又一个关于融化的故事

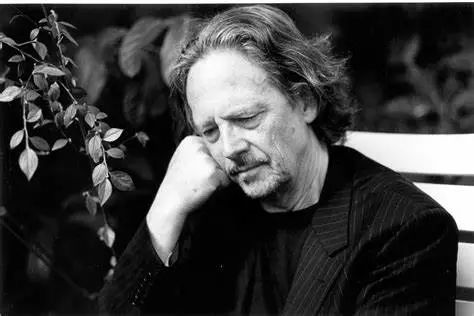

彼得·汉德克(Peter Handke,1942—)奥地利著名先锋剧作家,小说家。当代德语文学最重要的作家之一,也是最具争议的作家之一。他创作的《卡斯帕》在现代戏剧史上的地位堪与贝克特的《等待戈多》相提并论,被誉为创造“说话剧”与反语言规训的大师。1973年获毕希纳奖,2009年获卡夫卡文学奖,2014年获得国际易卜生奖,2019年获诺贝尔文学奖。在文学创作之外,汉德克参与编剧的《柏林苍穹下》成为电影史经典,他本人根据自己作品改编的电影《左撇子女人》曾获戛纳电影节最佳影片提名。

原载于《世界文学》2002年第1期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:天艾 排版:文娟

校对:博闻 终审:言叶

世界文学

2018“中国最美期刊”

订阅零售

全国各地邮局 ,国内代号2-231

微店订阅

订阅热线:010-59366555

订阅微信:15011339853

订阅 QQ: 3076719982

征订邮箱:qikanzhengding@ssap.cn

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com