弥尔顿《失乐园》

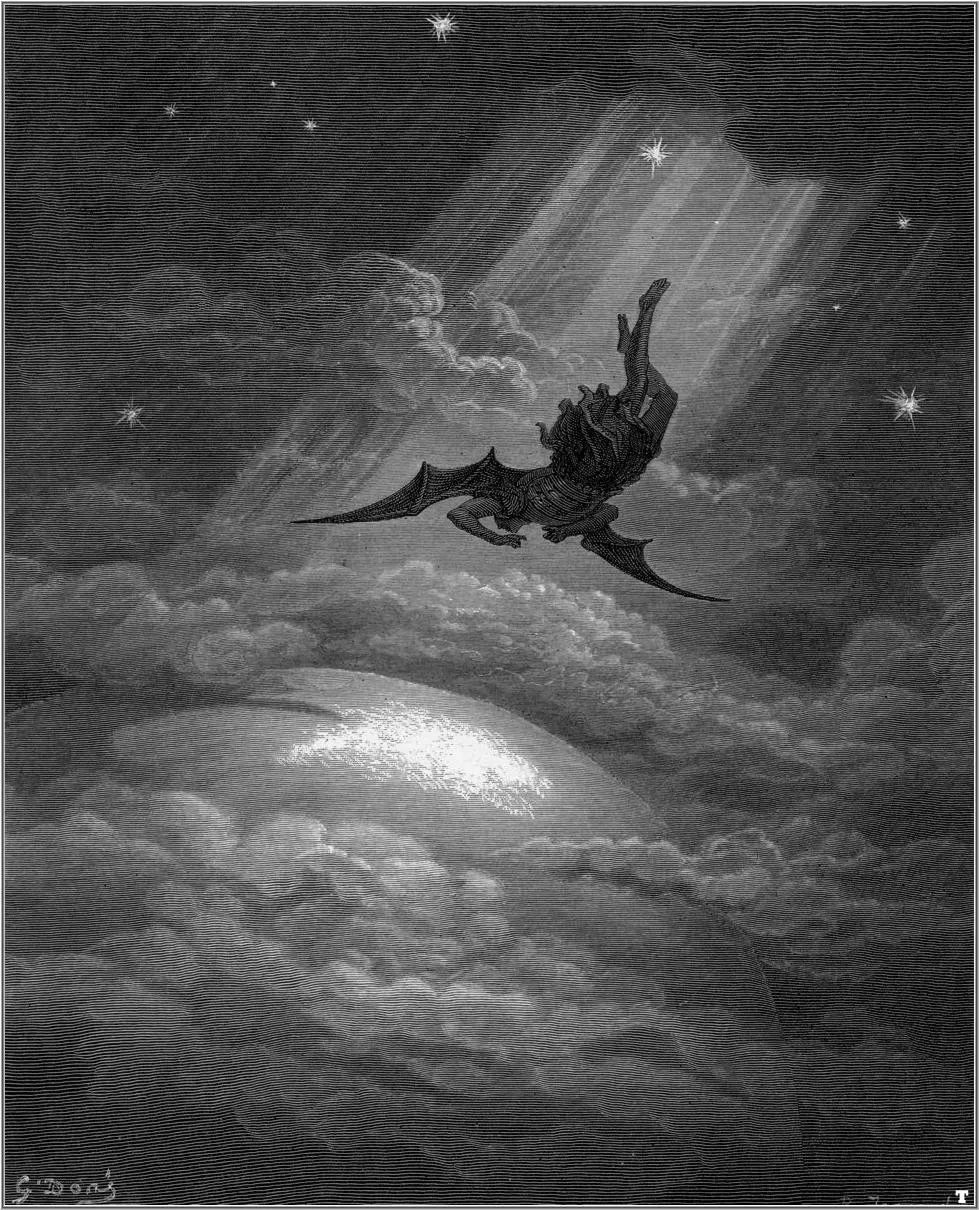

有评论家曾把《失乐园》前四卷对撒旦涉险从地狱来到伊甸园的描写称作这部史诗里的“奥德赛”部分。更确切地说,这一旅程实际上是一场“太空奥德赛”。奥德修从特洛伊返回伊萨卡不过是要渡过小小的爱琴海,而撒旦却是从地狱启程,穿越浑沌,才抵达新造的宇宙和地上的伊甸园的。就这一旅程所跨越的空间而言,弥尔顿的想象其实更接近于晚他三百多年的科幻小说家阿瑟·克拉克,而非生活在公元前八九世纪的英雄史诗作者荷马。

撒旦的太空之旅是从浑沌开始的。在弥尔顿构想的物质世界中,浑沌是最古老、最基本的存在;上帝先是从浑沌中辟出一块空间以囚禁撒旦及其追随者,然后又从浑沌中创造出一个新世界来安置他最新最爱的造物人类。尽管浑沌的领地一再被侵蚀,它依然是横亘在地狱和新宇宙之间的一片充满威胁的巨大区域,撒旦要想完成他自任的使命败坏人类,首先必须穿越这片“无实质的长夜”(unessential Night)和“不毛的深渊”。随着地狱的大门在一声巨响中打开,浑沌以这样一副面目展现在撒旦面前:忽然间,在他们眼前出现了

一片茫茫混沌的神秘景象,

像黑沉沉、无边无际的大海洋,

那里没有长度、宽度和高度,

时间和地点也都一并消失;

最古老的夜与浑沌,自然的始祖,

从洪荒太古就在那里行使主权,

在永无休止的战争喧嚣中,

依靠混乱和纷扰维持着自己无序的统治。

撒旦闯入的这片禁地并非我们所熟知的三维空间,事实上,长宽高这三个维度和时间坐标只是“和谐宇宙”才具有的特性,而在这个和谐宇宙被从浑沌母体中创造出来以前,这些在我们看来最基本的概念也都是尚待建立的。和谐意味着秩序,浑沌则意味着秩序的缺失,在后者的世界里,“因”不会造成任何“果”,未来也无法通过把握规律来预知,浑沌因而又有“大突兀”(vast Abrupt)之名。更有甚者,这里甚至还谈不上有真正的物质:凡物质都应具有稳定的本质,而浑沌却是一片“无实质的长夜”。当然,这样一个无实质的世界也并非完全的虚空。诗中描写撒旦艰难前行时说他“treading the crude consistence”,撒旦脚下所踩的是某种潜在的物性(通行的中文本译成“脚踩泥淖”则完全失掉了这层意思)。这种潜在的物性只有经创造之功才能变成真正的物质,浑沌自身是无法完成这一孕育过程的,正是在这一意义上,它才有了上面提到的另一个名称,“不毛的深渊”。

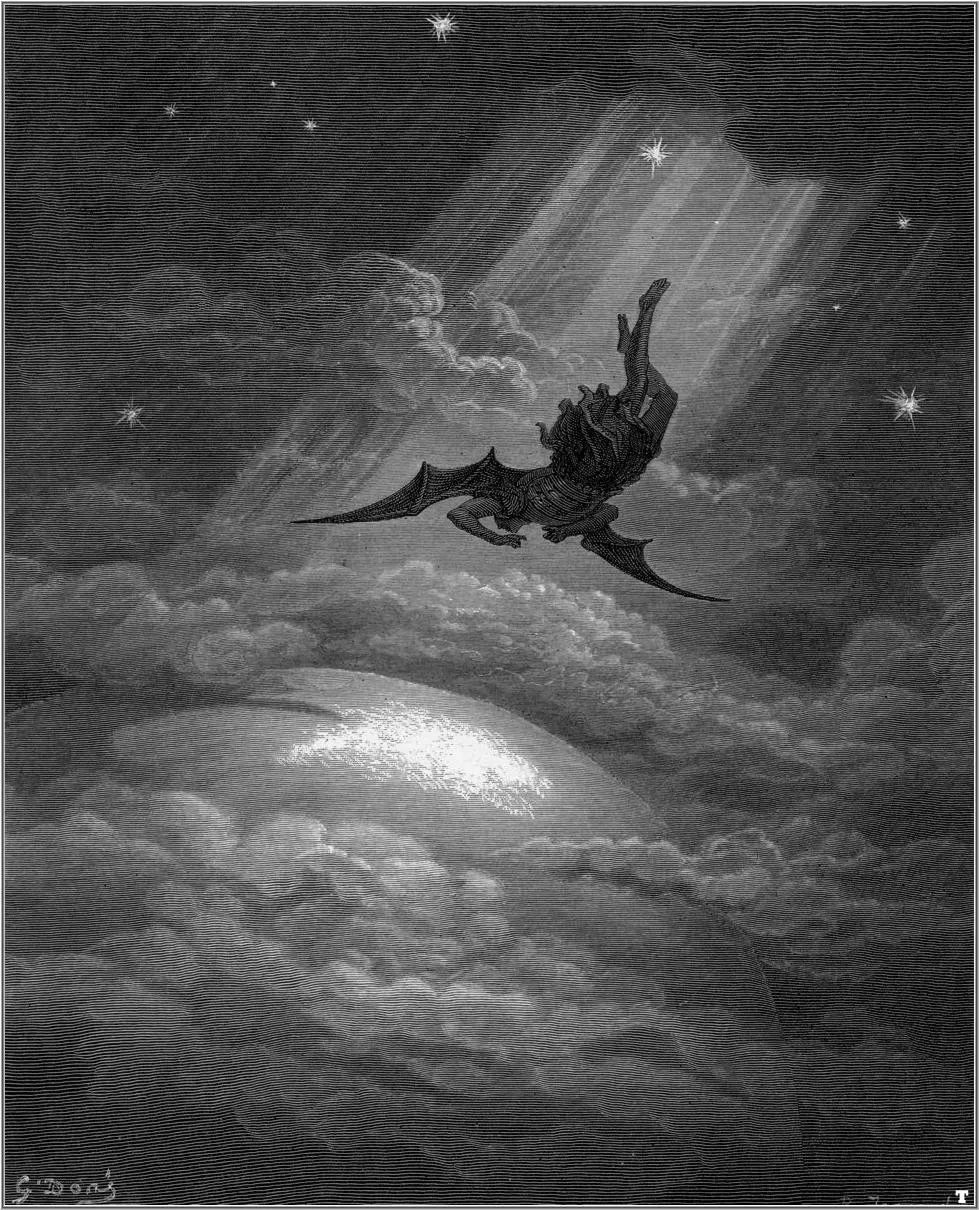

《失乐园》插图

穿越浑沌是撒旦的太空之旅中最艰险的一程,也是最难用语言来描摹的一个部分。面对一个无物质、无规律、无时空结构的陌生世界,我们使用只适用于普通经验的语言,自然会感到力不从心。然而,描写浑沌对于弥尔顿的创作意图来说却又是必不可少的。《失乐园》的一个重要主题是“起源”(包括罪的起源,死的起源,宇宙的起源,人的起源等等),思考起源就是追问我们以及我们所在的世界本来是什么样子的,而浑沌正是我们这个世界原初的面目。从这个意义上来说,撒旦突破浑沌来到上帝新造的宇宙并非仅仅是一次空间上的旅行,它还重演了万物从浑沌到有序的变化过程。在宇宙尺度上,距离就是时间,即便到今天,我们关于宇宙“过去”的知识也还是从对百亿光年外的深空的探测中获得的。人类出现在一个巨大的宇宙过程的某个时空点上,通过描写撒旦的“奥德赛”,弥尔顿实际上是在空间和时间这两个维度上同时带领他的读者去逼近这个点。

在克服了重重险阻之后,撒旦终于到达了浑沌的边缘,天庭此时已遥遥可望,而新造的世界就像一个小球由一根金链垂挂在天庭的下方,同后者相比,宛如“一轮皓月边最微细的星星”。当然,这小球事实上是无比巨大的,当撒旦最终着陆到宇宙坚硬的外壁上时,他感觉自己就像站在一片“茫无际涯的大陆”上一样。为了抵挡浑沌风暴的侵袭,宇宙被设计成了一种全封闭的结构,整个球面上只有一处能通往宇宙的内部,那就是从天庭直达伊甸园的“天梯”所在的位置。《旧约》里的雅各在露宿荒野时曾梦到这座有天使上上下下的天梯,阿瑟·克拉克在《天堂的喷泉》中设想过一种连接地面和地球同步卫星的登天电梯,其灵感很可能也来源于此。撒旦很快找到这个入口,并从这一制高点第一次领略到了整个新世界的壮美景象,诗人形容他此时的感受就好比一个彻夜冒险登山的侦察兵,终于在黎明前到达山巅,无意中竟在破晓的熹微中瞥见远方异国的一片大好风光。当然,欣赏奇景并没有减缓撒旦探寻人类的步伐,新世界之美在他心中激起了强烈的妒意,这反而催迫他更加争分夺秒:入侵者越来越逼近我们的太阳,但弥尔顿此时却突然偷闲提出了其他星球上是否有人居住的问题。自从伽利略透过自制望远镜看到了月球表面疑似为山川与河流的痕迹,我们夜空中的明灯有可能也适合居住便不再是匪夷所思的想法了。弥尔顿早年游学意大利时曾拜会过当时已届七十五岁高龄的伽利略,我们不知道在这次会晤中他是否确如一些画家所再现的那样受邀用望远镜观察了夜空,但伽利略的发现无疑给他留下了深刻的印象,以至于他在《失乐园》第一卷中把撒旦的圆盾比作“那位托斯卡纳科学家从光学透镜中看到的月面”。既然月亮有可能适合于居住,那么天上其他的星星呢?天上有无量数的星辰,难道它们存在的唯一目的就是在夜里给地球投去一缕微光?第八卷中亚当曾追问天使拉斐尔上帝的安排为何如此不合理:

……这个地球

比起苍天和天上全部的星星来

只不过是一点、一粒、一颗原子,

群星似乎巡回于无限的空间,

……仅在这暗淡的地球,

这一小点周围照亮,整天

整夜供给它光明,对于其他

广大的视界却好像全无用处,

我苦思冥想,常常觉得奇怪:

尽管《失乐园》中的宇宙仍保留了传统托勒密体系的很多特点,但亚当的上述疑问显然是针对地心说的关键弱点而发的。假定地球真是宇宙的中心,那么“自然”也未免太不符合奥卡姆的剃刀法则了,但反过来,如果自然确实是“经济”而合理的话,那么地球就很可能不再是宇宙的中心了。一个非中心的地球当然谈不上有什么特别的重要性,如此说来,人的特殊性也就大打折扣了。人或许并非上帝唯一的造物,上帝有可能在其他星球上——那些太空中的仙岛——也安置了某些具有智慧的生物。当然,弥尔顿的史诗整体上并没有突破旧约故事和基督教神学的叙事框架,但在这个大框架下,我们仍不时可看到某些具有现代科学色彩的离经叛道的思想在隐蔽处闪烁,而作为传统叙事之外的“另一种选择”,这些思想很可能会对后世读者产生某些意想不到的刺激。比如,达尔文就想必会对书中撒旦大胆挑战神创说的言论心有戚戚:

我们都是被造的?

……这说法真是新鲜!

我们倒要学习这闻所未闻的

高论是从哪儿来的,谁曾看见

这项创造的工程?你能记得造物主

是怎样造你的吗?我们无从知道

我们自己的前身;当命运循着

他的路程巡行周轮时,凭我们

自身的活力,自生,自长,

自成为天上成熟的灵长。

换言之,与其把创造之功归于上帝,还不如说是“由于阳光暖照/ 这美丽的大地自动滋生出了万物”。达尔文在搭乘“贝格尔”号做环球科考时随身携带这部思考起源的史诗显然并非一种偶然。

《失乐园》插图

撒旦很快到达了太阳的表面,从远处观察好像“太阳增加了一个黑子”。他此时还不知地上乐园究竟位在何方,便化身为一个无辜的小天使向管理太阳的尤烈尔打探,尤烈尔未能识破撒旦的诡计,毫无保留地向他指出了众星中人类居所的位置:

你看底下的那个球体,它的这半边

反射着从这里照过去的光。

那就是人所住的地球,亮着的是昼,

相反的另一半球则被夜所占据。

他的临近有月亮(就是地球对面那

美丽星球的名字),按时帮助每月绕地转动一周……

在她苍白的领域内控制着黑夜。

我所指的那个地点,就是亚当的

住所,乐园;那高大的森林

便是他的幽居处。

在《二〇〇一:太空奥德赛》的片头,随着《蓝色多瑙河》的音乐,库布里克让观众从宇航员的视角长时间地欣赏我们这颗悬浮在深湛太空中的蓝色星球,早三百年,《失乐园》的读者也从即将完成太空之旅的撒旦的视角第一次看到了自己那熟悉而又陌生的家园。(老派评论家常说弥尔顿的诗作长于音乐性而短于视觉表现,殊不知随着电影技术的进步,弥尔顿的瑰伟想象反而展现出了一种突出的视觉潜力)。作为我们自己的家园,地球本不应该显得陌生,但在随撒旦一起经历了幽暗的地狱、无边的浑沌以及浩瀚的新世界之后,读者很难不用一种新的、“陌生化”的眼光来打量此时才刚刚诞生不久的美丽地球,也很难不感到它以及它周围的一切都是如此地渺小和脆弱。我们所熟悉的任何事物都不是从来就有的,事实上,哪怕连空间、时间、物质、自然规律这样最基本的东西也都是从非常名可名的宇宙原材料中以某种奇迹般的方式创生或创造出来的。在这样一个宇宙中,用人的尺度去衡量一切显然是自大而荒谬的,更合适的做法恐怕恰好是反过来,用宇宙的尺度来衡量人,然后再以此为基础来确定人在这个“非人”的宇宙中的位置。也就是说,“人”的形象恰恰应该是在对“非人”的凝视中建立起来的。在此意义上,通过描写撒旦从地狱向地球的不断逼近,弥尔顿其实也是在迫使他的读者从一个非人的陌生角度来重新审视人自己。

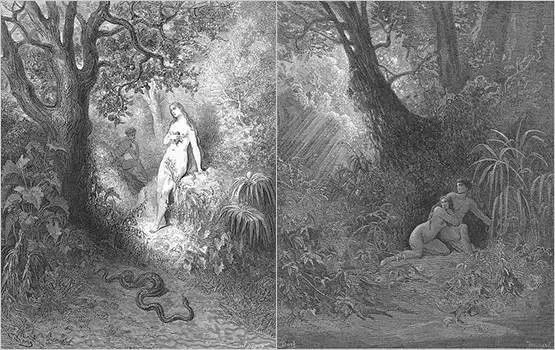

任何事物都起源于一个“异”于它自身的环境:秩序起源于浑沌,生命起源于无机海,人起源于非人。凡对起源的探讨本质上都是对一个“异己”的陌生世界的注目,也就是说,陌生化视角从一开始就已经包含在我们对“起源”的思考之中了。人的世界,危险环伺,但《失乐园》中有一个因素足以抵消来自外部的威胁,那就是创造人并让人成为地球主宰的上帝。撒旦和浑沌或许是非人和反人的,但造人的上帝却实实在在是“类人”和爱人的。按照最初的约定,人只要遵守命令,不采食“善恶知识树之果”,他就无需惧怕任何恶意力量的入侵,天使自会保障他和他的子孙在地上乐园中永享无忧的生活。然而,先是夏娃经不住撒旦的劝诱吃下了禁果,紧接着亚当又因不忍眼看爱侣独死而毅然选择与她承担同样的命运。大错既已铸下,两人别无选择,只得在恐惧与颤栗中等待上帝的宣判。死亡并未如他们预期的那样立刻降临,但罪却迅疾地给整个宇宙带来了一系列令人心惊的变化:太阳和众星的轨道出现了偏移,地球的地极倾斜了二十度,这将给大地带来严寒酷暑和四季的交替,狂风暴雨和雷电开始作乱于海陆空,兽和兽、鸟和鸟、鱼和鱼开始交战,死亡先在无理智的动物中间肆虐散播。简言之,新宇宙短暂的黄金时代结束了,世界从那时起变成了我们现在所熟悉的那个样子。这一切亚当都看在眼里痛在心头,聪敏多思的他明白所有这些变化的缘由,世界本身虽然无罪,但难免也要因他犯下的罪过而同受惩罚。更糟糕的是,这惩罚并不会因为他自己的死亡而结束,而是将延及他的子子孙孙,“原来听到那声音叫我‘生养众多’,/ 我感到欣喜,可现在听来却无异于死亡,/ 除了众多的死亡,我还能生养出什么?”非但如此,他的子孙还将为他们所遭的灾祸诅咒他这个始作俑者,所有的咒骂都将聚集于他一身,“就像自然的重量都预应到重心一样”。想到这些,内心无限悲苦的亚当禁不住发出了下面这段哀诉:啊,乐园的瞬间消逝的欢乐,

要以遭受无休止的灾祸作为代价!

造物主啊,我何曾要求过您

用泥土把我创造成人?我何曾

恳求过您把我从黑暗中擢出,安置我

于这乐园之中?既然我的存在和我的意志

生而抵牾,那还不如让我重新化归为尘土。

随着外部世界因亚当犯罪而变成了我们所熟知的样子,亚当的内心世界也自此变得和我们常人无异了。二十世纪上半期弥尔顿的文学声誉处于低谷时,评论家常常批评弥尔顿缺乏对日常生活中普通人多彩性格的观察和体味,艾略特甚至说:“如果弥尔顿对人类怀有更浓厚的兴趣,他就创造不出亚当和夏娃了。”然而,只要不带先入之见地去读上面这段文字,我们就会发现弥尔顿在这里描写的恰恰是二十世纪现代文学最热衷于表现的普通人的“存在性危机”。如果说这种存在主义式焦虑有一个源头的话,那么,此处很可能就是这种心理在人类历史上最早的表露。亚当原以为自己与上帝一体无间,现在他却感到自己好像是被“抛入”一个充满敌意的异己世界之中,而抛弃他的那个造物主即便谈不上怀有恶意,至少也是不可理喻和缺乏同情心的。显然,这一心理远谈不上现代;对疏离的焦虑是一切宗教情感的基础,它甚至可以说比犹太-基督教本身还要古老。人先是感受到周围世界的“非人性”和自己面对这个世界的异化状态,才创造出一个类人的上帝,将意义赋予自己的存在,当对这个上帝的信仰因近代科学和理性主义的兴起而分崩离析,存在主义才有机会作为信仰的替代品趁虚而入。

《失乐园》插图

亚当的焦虑以及产生这种焦虑的情境,弥尔顿感受到并描绘了出来,后世一位年轻作家又从中获得创作灵感,写出一本开启了一个新文类的畅销小说。著名科幻作家布莱恩·奥尔迪斯把玛丽·雪莱出版于一八一八年的《弗兰肯斯坦》称为英国科幻小说的开山鼻祖,而这部小说的卷首题诗恰恰就是上引亚当之哀诉中的三行:“造物主啊,我何曾要求过您/ 用泥土把我创造成人?我何曾/ 恳求过您把我从黑暗中擢出?”小说中,未被征求意愿便被抛入存在之光里的是一个身高八英尺、相貌奇丑的人形怪物(“连但丁也想象不出这样一个怪物”)。小说的同名主人公、沉迷于探索自然和生命奥秘的大学生维克多·弗兰肯斯坦用坟墓、解剖室和屠宰场提供的素材把这怪物制造了出来。作为“父亲”,弗兰肯斯坦当然也希望把他的“亚当”造得尽可能完美。然而,自打这怪物活起来的那一刻,他的可怕模样就让创造者产生了一种无名的厌憎。被弃的怪物无家可归,四处游荡,一路上,每个遇见他的人都对他避之唯恐不及,这让他痛苦地意识到,这美好的世界天然对他怀有敌意。这怪物虽然面貌丑陋,却也聪颖多思,在东躲西藏的过程中很快学会了说话和阅读,并在捡来的一堆旧书中找到了认识自己和世界的钥匙。这些读物中最吸引他的是弥尔顿的《失乐园》。这本书像一面镜子,帮助怪物照见自己的影像:我把《失乐园》当作真实的历史,它激起了我全部的惊奇和敬畏。全能的上帝与他的造物之间的战争令人激动不已。我常将书中人物的遭遇当作我自己的遭遇。和亚当一样,我也与现存世界上的任何东西都没有联系。但另一方面,他是上帝亲手创造的一个完美生灵,幸福兴旺,受到创造者的特殊关注。他能和一个个有着超常禀赋的精灵谈话,获得知识,而我却很凄凉,独自一人,孤立无助。我常常觉得,撒旦的处境倒更像我,因为我也常在别人幸福快乐时从心里涌起尖锐而痛苦的嫉妒。

值得注意的是,怪物在亚当和撒旦这两个人物身上都看到了自己的身影。他不仅同亚当一样感到自己被投进了一个陌生的世界,从后来的发展看,他还同撒旦一样决心以破坏性行动来报复创造了他却又敌视他的人类。也许,怪物是通过阅读《失乐园》才发现了自己灵魂中潜伏着的撒旦并认同他的。在《失乐园》中,撒旦并未完全把人类拉到自己的阵营里来,但在《弗兰肯斯坦》中,亚当和撒旦却在怪物身上合为一体。在基督教叙事框架中,撒旦与上帝的疏离引发了天界的战争,只是由于上帝和他的造物力量对比悬殊,撒旦的反叛最终没有撼动上帝的绝对统治。但到了雪莱夫人的笔下,怪物的反叛却给小说主人公的生活带来了毁灭性的打击。两部作品如此对应,只需去掉基督教关于万能造物主的设定(雪莱夫妇在他们的时代恰好又以无神论闻名),上帝与造物间的战争便顺理成章地转化为怪物与人之间的互相屠戮,近代第一部真正意义上的科幻小说因而也成了英国文学史上最成功的恐怖经典之一。科幻与恐怖并非必然关联,不过,既然科幻源自科学想象,而科学的目的是探索我们所生活的这个陌生世界的真相,那么当科学探索遭遇到无法逾越的障碍时,科学想象带上由神秘而产生的恐怖感便是再自然不过的结果了。就此而言,像《弗兰肯斯坦》这样的科幻恐怖小说反倒可以说是最能凸显科幻的本质特征的一类作品了。

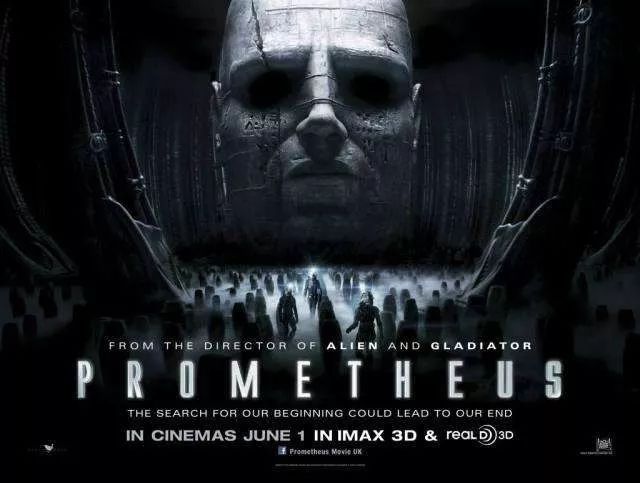

怪物接二连三地杀死弗兰肯斯坦的至亲好友,这让他的生活迅速演变成了一场活生生的梦魇。不过,尽管怪物是弗兰肯斯坦的恐怖来源,令后者感到畏惧的东西并不仅仅是怪物本身。小说中描写了主人公与怪物间的几场关键对峙,每次对峙的场景都被选在了远离人烟、神秘莫测的蛮荒之地——阿尔卑斯山的冰川地带,苏格兰的奥克尼荒岛,甚至北极的无人区。①作者这样做,目的显然是要突出自然对人的威胁以及人对自然的疏离,或者说,她是想强调,从弗兰肯斯坦的视角看,怪物自始至终是作为自然之敌意的一种外化形式出现的。弗兰肯斯坦当然有理由把他的个人灾难解读为神秘的大自然专门降到他头上来的惩罚。他创造人的目的是为了揭开自然和生命的真相,用他自己的话来说,他的探索是指向“物质世界的最终奥秘”的,但放在基督教文化背景下看,这样一项尝试显然已经构成了对造物主的一种僭越。怪物背叛的对象是人类,弗兰肯斯坦背叛的对象则是自然。他想从自然手中夺过造化之功,不料却释放出了自然中一种不可理解的非人力量,人与自然的距离并未因这一科学探索更加接近,外部世界在这一过程中反而变得更加陌生可怕了。①新近的诺顿版 《弗兰肯斯坦》(2011年)封面采用了19世纪德国画家卡斯帕·弗里德里希的名作《冰洋》(又称《破灭的希望》)。有艺术学者认为此画既反映了“自然的神性”,又反映了“人生的短暂和人把握神的本质的不可能”,“僵死的海的世界,船埋葬在无尽的孤寂之中,这是人(在自然中)的孤寂的巨大象征”。(见陈钢林《弗里德里希风景画的图像志分析》,载《美术》1989年第7期,第61页)显然,这些评价同样可用来阐发该小说的主题。前文提到怪物把自己认同于撒旦,可事实上想要像上帝那样造人的弗兰肯斯坦才是作品中更具“撒旦性”的一个角色,对此他自己到最后也有所认识,他临死前给沃尔顿船长的告诫是“从宁静中寻求幸福,避免高远的野心”,而我们知道导致撒旦反叛的也是他过于高远的野心。长期以来,读者经常把无名的怪物径直叫作弗兰肯斯坦,两人共同的撒旦性可能就是造成这种误读的真正原因。僭越让撒旦疏离于上帝,同样的罪让弗兰肯斯坦疏离于(alienated)自然,而怪物这样一个异类(alien)便是这种疏离的外化体现。疏离、异类和恐怖由是紧密地联系在了一起。说到作为异化表征的异类,这里不能不提一下瑞德利·斯科特执导的《异形》(Alien)系列。斯科特的首部《异形》出品于一九七九年,这是一部恐怖元素多于科幻的电影,影片专注于表现一种破坏力极大的异形生物在“诺斯特罗莫”号宇宙飞船上的血腥杀戮。这种不明生物是从一艘失事外星飞船上被不慎带入“诺斯特罗莫”号的,那艘失事飞船上除了存放有大量培育这种“异形”的蛋形物外,还散落着一些身形巨大的外星宇航员的尸体,至于这些外星宇航员与异形有何关系,影片未做任何说明。三十多年后,斯科特重访这一题材,拍摄了《异形》前传《普罗米修斯》,这才把故事的前因后果交代清楚。

斯科特于二〇一二年推出的这部前传与《弗兰肯斯坦》的副标题“现代普罗米修斯”同名,而据报道他在前期筹划该片时曾一度考虑将它命名为《乐园》(Paradise),弥尔顿和雪莱夫人的文学经典对这部电影的深刻影响由此可见一斑。影片讲述的是在二十一世纪末,人类通过考古发现得知自己的起源与某颗遥远星球上的超级文明有关,便派出一支考察队搭乘“普罗米修斯”号飞船前往探访。考察队在荒无人烟的目的地发现了一个人造结构,内有一些身形巨大的外星宇航员尸体和大量功用不明的圆柱形储存装置(这些都几乎是一九七九年《异形》中的场景的重现)。经化验,死亡外星宇航员的遗传基因与人类完全匹配,考察队由此得出结论,这些便是在遥远的过去到达地球并用自己的基因创造出人类的“工程师”(Engineers)。工程师既是人类的创造者,那么他们想必应该对人类抱有善意,然而经进一步研究考察队却发现了一个可怕的秘密:工程师不知从何时起对人已由爱转憎(莫非人类在他们眼中就像怪物在弗兰肯斯坦眼中一样丑陋?),他们所在的人造结构其实是一艘巨型宇宙飞船,而这艘飞船的唯一使命就是前往地球并用一种生物武器消灭人类——这不禁让我们联想起撒旦的“太空奥德赛”的目的,而影片中对飞船驾驶舱内全息星图的震撼表现也与《失乐园》中撒旦站在宇宙极顶纵览新世界的所见极为相似。这种致命的生物武器存储在那些圆柱形装置中,一旦进入人体便会以惊人速度分裂增殖,成形后再从宿主体内破壁而出,此即观众在该系列前几部早已熟悉了的恐怖“异形”。然而令工程师始料未及的是,异形生物的传播力和破坏力远远超出他们的控制力,他们的地球之行还未开始,自己反倒先成了异形的攻击对象。这个故事与《弗兰肯斯坦》的对应关系是显而易见的。和后者的主人公一样,工程师也从自然中“释放”出了一种他们自己都无法理解和控制的毁灭性力量。这一点至少表明,宇宙对于工程师来说,一如对于以弗兰肯斯坦为代表的人而言,也同样是一个充满危险和敌意的幽暗存在。影片中有一处展现了工程师飞船中的宗教性壁画,这或许是在暗示,他们也需要有一个上帝来克服自己的异化焦虑。斯科特在一次访谈中曾把工程师比作撒旦,而前文提到,弗兰肯斯坦也是一个撒旦式的人物。《失乐园》中的撒旦觊觎上帝的权位,经过一场大战却发现自己也不过是被造之物。人类深入渺远的太空找到了工程师,起初以为找到了真正的造物主,但这造物主显然并不比人本身更接近自然的终极真相。工程师原打算用异形来解决他们和人类之间的异化矛盾,但异形的致命威胁显示,这两个渺小的智慧物种面对的真正异化问题还是他们在非人的大自然面前的异化。工程师创造了人,可又是谁创造了工程师呢?工程师对此也给不出答案,而只要这创造之塔的顶层真容不露,“我们是谁,我们从哪里来”的古老问题就将继续困扰工程师、人以及其他各色各样居住在宇宙“海斯帕利亚花园”里的智慧物种,当然,这样一个困扰也注定会成为他们进行宗教和科学想象的无穷无尽的灵感源泉。

最能激发科学幻想的往往是已知和未知之间的过渡区域,美国五六十年代一部脍炙人口的科幻系列片就取名叫《明暗交界地带》(原文为“Twilight Zone”,国内译作《迷离时空》)。科学不断把这个地带向前推进,却也永远无法穷竭自然的奥秘,这就使得人永远会在自然面前感到一种疏离和恐惧,异化因而也就成了一切科幻的底色和或隐或现的基本主题。《失乐园》专注于从各个角度表现最原初的异化,亦即包括撒旦和人在内的被造物对造物主的疏离。后世科幻小说不断从这样一部作品中汲取养料的事实既向我们揭示出科幻小说自身的本质特征,另一方面也为我们重新欣赏这部看似略有些过时的经典作品提供了一个富于当代性的新颖视角。 载于《世界文学》2019年第5期,责任编辑:叶丽贤

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

订阅零售

全国各地邮局 ,国内代号2-231

微店订阅

订阅热线:010-59366555

订阅微信:15011339853

订阅 QQ: 3076719982

征订邮箱:qikanzhengding@ssap.cn

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com