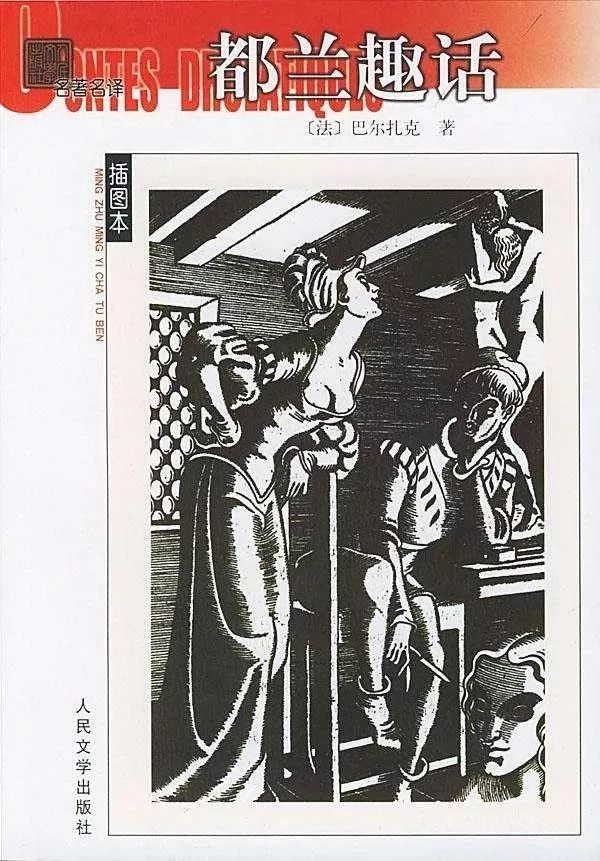

多年前, 读过施公译的《都兰趣话》,叹服他在译艺上的“化境”之功,后读到他的散文集《都市的茶客》,又感受到这位中法文化摆渡人的中国文人内里。及至供职于《世界文学》,看到十数年间,施公一直是我们的译作者,不禁对先生多了亲近,而众师友对先生学识人品的交相赞誉,更使我对这位儒雅前辈心生敬重。一直期待着借我们杂志“好译家”项目的采访之机,明春前去聆听先生谈艺……却不曾料想,先生竟遽然化隐在深秋十月的光中!

好在,还有先生的诗文。先生说,“文字比石头更加不朽”,诚哉斯言!与先生未曾谋面的悔憾或可在对他文字的阅读中减轻。它们,总是在的。施公的译笔和散文素来为人称道。我们特从《世界文学》和《读书》的旧刊中选出先生的译诗和散文两组,并约请施公的忘年交、法国文学研究会常务理事朱穆先生撰写了回忆先生的长文。惟愿以“见字如面”的方式,怀念先生。朱穆

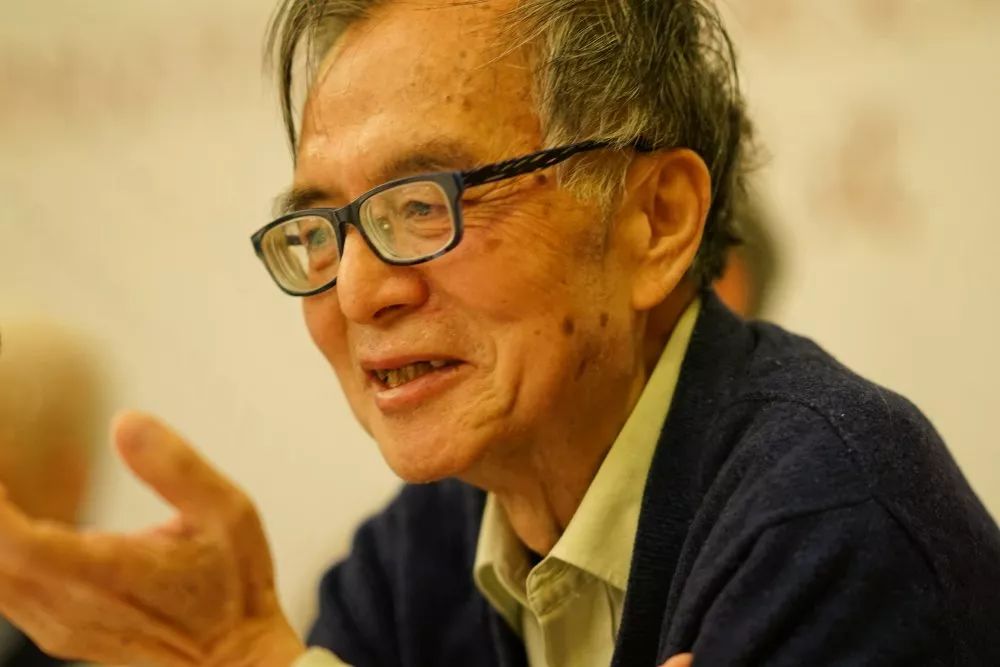

施康强先生在《傅雷之后》一文中说,我们这一代的法国文学翻译家(年龄约从四十岁到六十岁)或多或少都是傅雷的私淑弟子(《中华读书报》1999年5月12日)。“私淑弟子”这个词源于《孟子·离娄下》,“予未得为孔子徒也,予私淑诸人也。”如此说来,予读施先生书有年,私淑久矣,欲作弟子而不得,亦可称是私淑弟子了。施先生毕生以著译和研究为主,未曾任教。但有一次,他看着我说,“我这辈子没当过老师,有点遗憾,否则我一定收你作弟子”。有了先生这番话,我私下便将自己从私淑弟子升格为“私诺弟子”了。对先生执礼甚恭,以至于最后为先生执绋,我都是如此要求自己的。我常常想,能作施康强的弟子该是一件多么有趣的事。不惟能探讨泰西,还可以谈古论今,是一种“调素琴,阅金经”的状态。先生晚年给我的邮件中写到“古道热肠如兄,能与兄订交,是我暮年一大幸。”他是一位感情含蓄内敛,不擅表达之人,能在信中如此说,让我受宠若惊,感动莫名。以前只在先生文章中看到吴藕汀与沈侗廔、庄一拂订交,既温情又风雅,没有想到他会把这词也用在我们之间。

我与先生结识是因为读他的书籍和文章。“以书访友”,书是我们之间最初的津梁。2002年夏天我在巴黎旅行期间,循着先生《都市的茶客》中那篇《巴黎的中文书店》去找寻“开在蒙帕纳斯”的那家。因为文中没有书店的名字,地址又语焉不详,我遍寻不到便找了个电话亭打越洋长途向114查到编译局的总机,又通过总机转到施先生办公室。他当天恰巧在,对我这样一个在巴黎问津的“书痴”既惊且喜,他那一口上海口音的普通话与我想象中儒雅博学的先生别无二致。电话里他详细地为我描述了书店的位置和步行路线。原来书里的“波尔罗耶尔”即是“Port-Royal”,而那家书店,早在一年前就倒闭了。书店没找到,从此我却与先生建立了联系。那天,先生在电话里没有忘记夸我——“有你这样的读者我真高兴”。

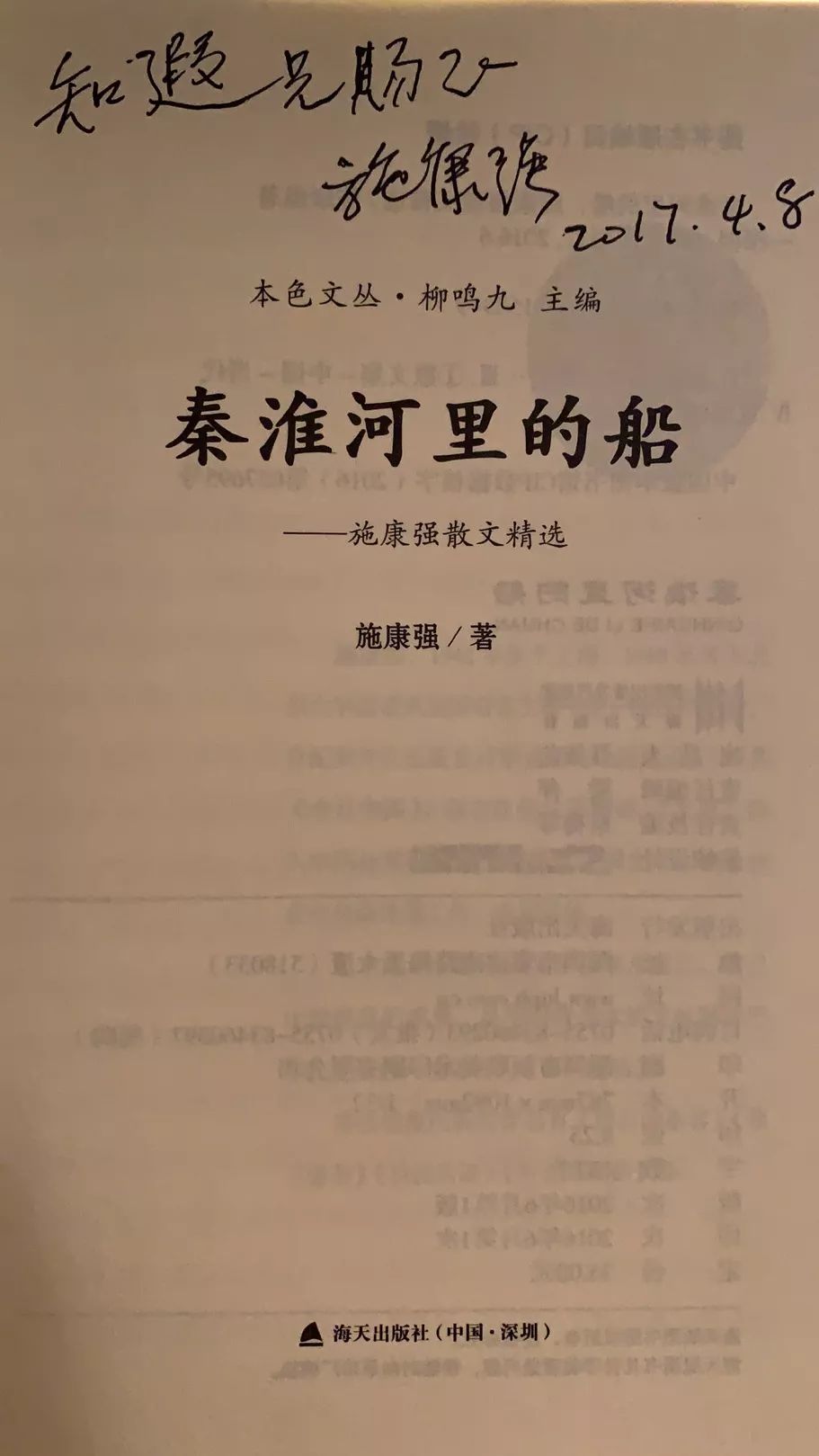

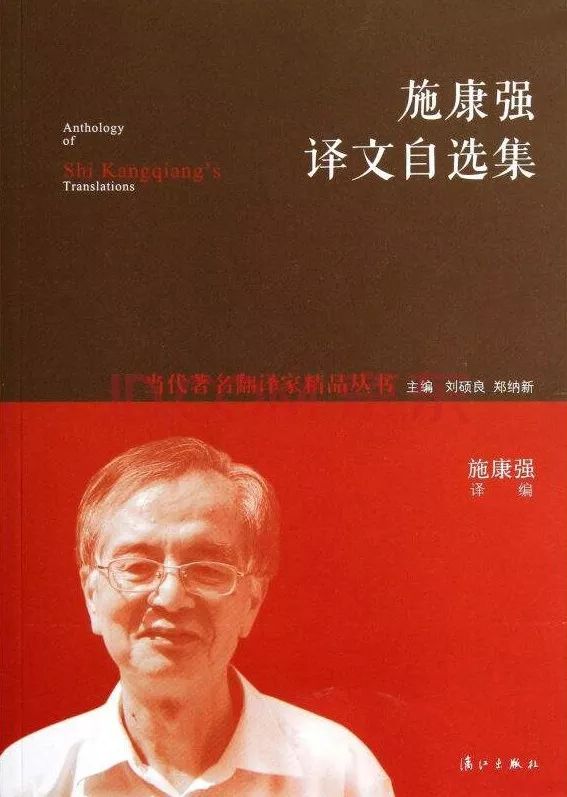

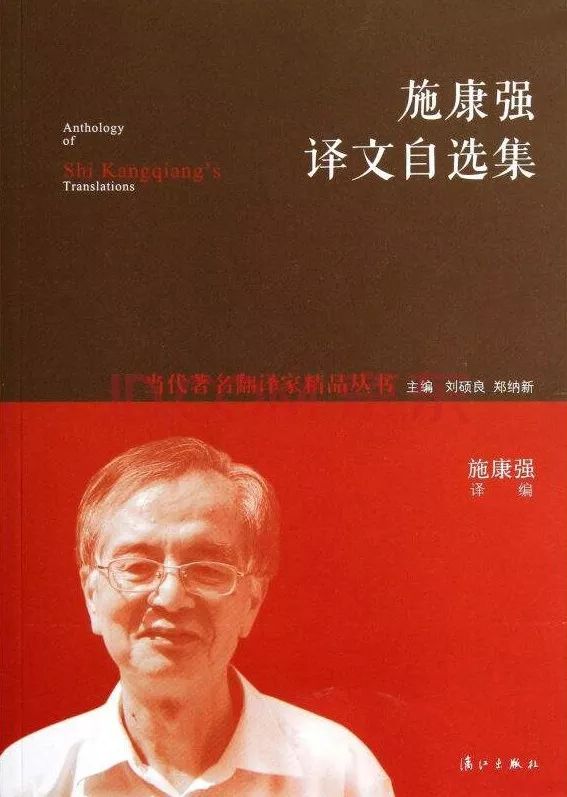

与先生订交以后,先生先后有两次大规模的赠书。第一次是2011年秋天,他担任傅雷翻译奖评委时,组委会曾提供了大量当年出版的图书请他审阅,颁奖前他约我去办公室,特地嘱我“有很多书,恐怕要开车”。回来检视时,发现不仅有大量当年出版的文学社科类图书,比如吕一民主编的三卷本《法国史》、侯麦的《六个道德故事》等,还有好多不属于组委会赠书之列的法文书,应该是一并处理的,加起来约有七八十册,这样的馈赠真是丰厚。第二次是2015年,先生家从功德林乔迁至北苑前夕。彼时,我和大学同学魏民应约去先生家,看到整理好准备处理的书总有两三百本,摞在墙根,我们只用了三四趟就搬完了。先生抚掌笑着说,我看见你们这样真是高兴。我暗忖他高兴的原因或是看到我们利索地搬走,或是看到我爱书如斯的地步。我毋宁相信是后者。回家后,我认真整理了一下这部分书,发现通过这些书籍,我可以了解先生的阅读结构,其中《自然主义》《马尔罗研究》《杜拉丝传》《象征主义艺术》《外国文学作品摘要》这类书属于先生的专业范畴,而《翻译与比较》《同义词词林》就该算是先生的业务工具书了。然而除此之外,还有大量的闲书,比如《曾国藩》《海上画梦录》《南京路开埠150年》《中国古陶瓷科学浅说》《中国古代游记选》《甲戌本脂砚斋重评石头记》《清稗类钞》《日常生活的诗情消解》等,由此就不难理解为什么先生译《都兰趣话》以及《十五至十八世纪物质文明、经济和资本主义》这样的书能驾轻就熟了。还有一部分很有趣,比如元代贾铭的《饮食须知》《清异录(饮食部分)》《中国饮食民俗学》《菜趣》等。先生对饮食文化有考证与研究,他的《周作人与张爱玲谈吃》《家庭“招牌菜”》都是写饮食的,且雅且趣,读来颇堪玩味。不过,我始终有个疑惑:不知先生在家是远庖厨还是烹小鲜。我们认识后,坊间先后出过他翻译的福楼拜的《庸见词典》、莫里亚克的《蛇结》《施康强自选集》以及散文集《秦淮河里的船》,每次我前往拜访或者雅集时,他就会把题签好的书送给我。有时候,他早年出版的书买不到也会请我帮他去找。我们之间关于书的往来越来越多,基本成为交往中的一种常态。2016年里一天,先生给了我一个档案袋,打开一看,里面竟然是厚厚一沓手书的书稿。是施先生所译萨特的《波德莱尔》,成书后曾被沈志明先生编的“原创经典译丛”收入,后又纳入《萨特全集》第七卷。书稿用蓝墨水钢笔誊写在中国社会科学院外国文学研究所的专用稿纸上,标题原为《波特莱尔》,由作者本人改为《波德莱尔》。另还有多处修改与补充。施先生这卷书稿,凝聚着他的心血,托之与我,内中包含了满满的信任。后来,在一个场合施先生提到这件事的时候说:我知道朱穆不会把我卖掉。

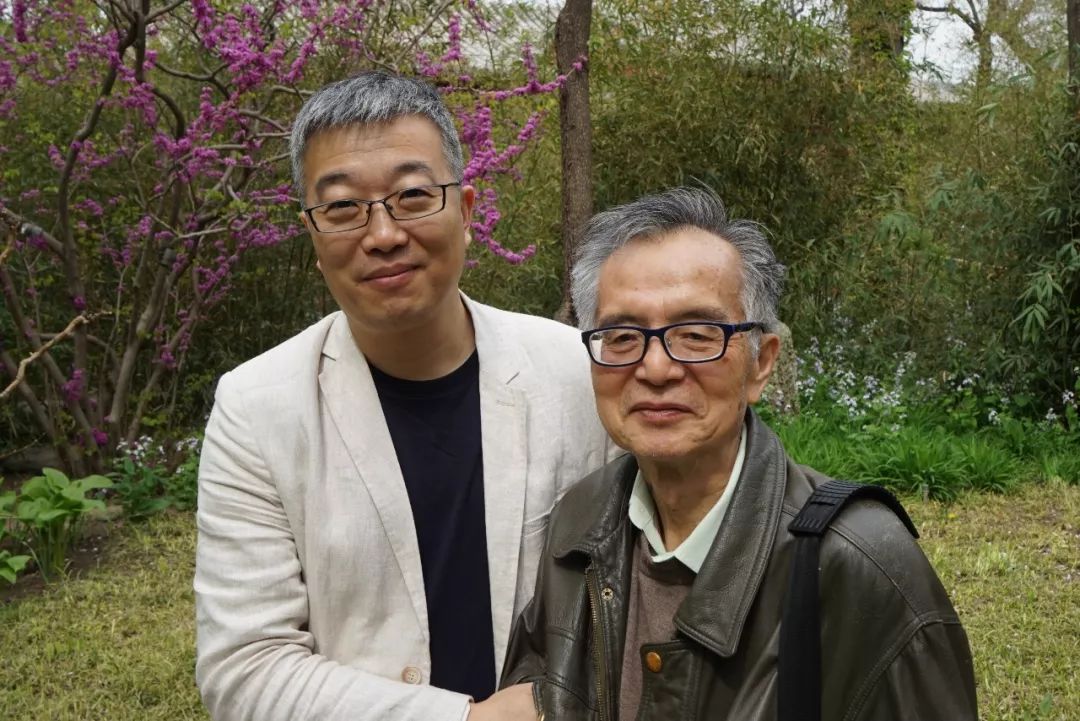

我半生中唯一一件值得自矜之事便是自结中法同文书舍。我请施先生为我书舍赐译法文译名。先生来过我家,也见过我的藏书。在究竟选用何词来表达出我这间“书舍”的内涵时,先生思磨很久,一周后终于敲定译名为Bibliothèque franco-chinoise,实可谓“一名之立,旬月踯躅”!于我,能以名家之译行世又是何等奢侈!2014年10月我们同去绍兴参加在越秀外国语学院召开的法国文学理事会。会余,大部分人去沈园游览,我和施先生、车瑾山和段映虹老师去寻访八面桥。八面桥不算是多出名的名胜景区,顶多算是特色景点,混形迹于民居之间,施先生独钟爱此处。待行近桥时,车、段两位老师走在前面,我与施先生在后跟随,我们由八面桥谈到了宜兴的泰娘桥,施先生突然来了兴致,吟诵起蒋竹山的《一剪梅》:“一片春愁待酒浇。江上舟摇,楼上帘招……”,我们一老一少,上句下句,一直吟到“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。”看得出先生非常尽兴,而我却十分惊异于他如此强的记忆,后来我专门把这首词抄下来送给了他。2016年4月里,罗新璋先生八十寿诞前晚,我接到(作者提供)先生短信,“冥思数日成一寿联或可赠罗公:日译千字受众赞珠玑;寿晋八秩同仁揖清芬”。在朋友生日之际撰文或寿联是过去文人交游的一种普遍做法,这样的传统在今天已经稀见于世了。只有那些对文字有特殊感情、保持着旧时文化情怀的老先生才会以这样的一种方式表达祝贺之情。施先生自大学一毕业就与罗老在外文局共事,相与一生,这副对联是两位老友的文字之交,也是道义之交和莫逆之交的佐证。我知道施先生对于文字一向严谨,这副对联一定是推敲了些日子才拟就的,我表示可以书以录之,施先生立即回复:“太好了!是我们共同的贺礼。”当晚,我用大楷写在烫金万年红的联纸上,并署上先生和我的名字“施康强偕朱穆敬贺”。能与施先生的名字并提,真令我感到满足。

同为翻译家和老编辑的韩沪麟在《目光闪处才华毕现——大杂家施康强素描》中说,“五十岁以下的人穿长衫合适者,我首推施康强,这是说他汉学功底扎实,古书读得多且过目不忘,行文吟句像个老夫子;五十岁以下的人穿西装般配者,我仍首推施康强,这是说他谙熟多种西方语言文化,思维举止已趋欧化,虽貌不惊人,衣着随意,但比起许多洋装革履、口叼外烟的小老板,自是底蕴迥异,气度不凡。”看到这段文字,我首先想到的是胡适、徐志摩、林语堂、梁实秋这样的大师,在他们存世的影像中既有着西服领带的,也有着一袭长衫的,那学贯中西的学养也流露在不凡的气质中,或儒雅,或庄重,或安矜,雍容大度,仪态万方。先生中年去法国游学时有些照片是着西装的,自存一份人文学者的文质彬彬与清秀洒脱;我虽没见过施先生着长衫的照片,瞑目遐思,想必另有一番风度。

过去人以字相称,表明了一种亲密的关系。老辈中施先生是唯一以字称呼我的人,有时庄谐难辨。他会在赠书时,写上“知遐兄”,然后笑嘻嘻地叨念出来;有时当面也会这样称呼我,反倒是我觉得难以适应;有时他不仅自己这样称呼,有一次罗新老签赠时,他在边上提醒,写“知遐”,有趣的是罗新老真就这么写了。除此之外,他还喜称我为兄,我固知此为文人相与之清暖之谓,但仍觉难以适应。毕竟此谓多用于书面,倘现实中也以兄相称,实在有难以承受之感。与先生相识既久,互有馈遗,先生送给我的礼物多是书籍和书稿,除此之外,还有茶叶和莲子。看似随意,在施先生身上,也存一份文化人的清雅之趣,讲求其内在的深蕴而不注重礼物的本身,是为老式作派。现在,我们常常缅怀民国时期的知识分子,他们的博学多识、学贯中西、清暖谦和以及因受到传统教育而毓养的清雅趣味尤其令人称道,这些特点在施康强先生身上都有,他的古雅译笔,知性散文都令人联想到周作人、孙伏园、徐蔚南、黎烈文这些民国的旧式文人,如今斯人已去,译坛名士不再,往事却时常让我忆起。知遐