新年心语 | 秦岚:过年

过 年

今天比任何时候起得都早,因为今天是小年儿。穿上围裙、卷起袖口、把大花手帕系成的小帽子戴在头顶,我开始清扫房子——拿着一个鸡毛掸子,掸了各屋的吊灯又掸柜顶、墙面、画框、窗户,心中想着“这鸡毛掸子最大的能事就是把灰从这里掸到那里啊”,不觉自笑起来。笑归笑,仍然挨着个儿地掸,书柜、挂钟、穿衣镜样样不落,因为心里有一种一年一度除旧布新的仪式感——小年儿到来,就进入了“年程”,此后就是为迎新春欢天喜地紧锣密鼓准备的一周时间了。其实现在的居所也没有需要大动干戈打扫的,但从家里承继下来的年俗让我到这一天就履行一遍这个仪式,比之清洁,更是慰心。

扫好了房子,淋净了自己,坐在餐桌前,看着清清爽爽的家,喝着热茶,香皿上的白檀直直地把香缕送向空中……心哗~地松弛下来,偎在这静好之中,像盘中的年糕,扶也扶不起。本该为孩子过年忙碌的年龄,因为孩子不在身边,有了这份闲暇,不免任思绪飘荡回童年的日子。

在我的记忆里,小的时候特别盼望过年,天一冷起来就想着年了。那时候完全不知手机为何物,也没有电视,有收音机或者半导体的人家也不多,更不似现在这样随便就可以买新衣服来穿、餐桌有吃不完的水果点心。那时候物质好匮乏,小孩儿们盼过年单纯地为过年有新衣服穿,家里会买一筐苹果、冻梨,衣服口袋里会揣满花生、小儿酥和高粱饴,过年谁都不上班,爸妈和我们玩扑克牌、给我们讲孙悟空猪八戒,邻里和同学会走门串户地拜年、疯跑疯玩,过年还能得到压岁钱……

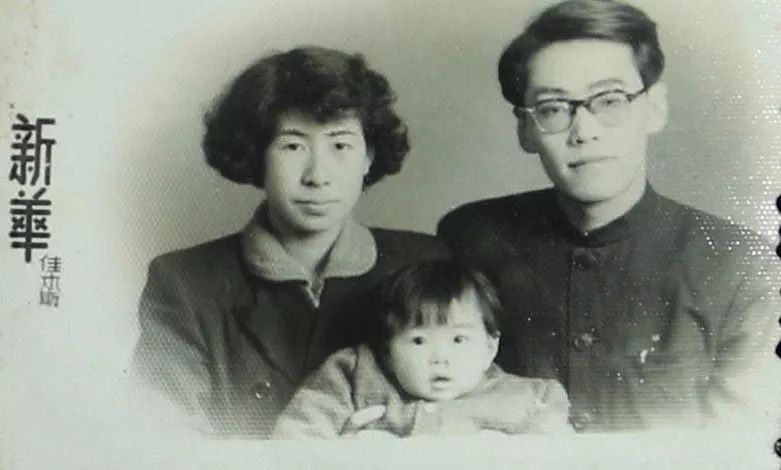

爸妈都是读书人,每到过年都说新桃换旧符、说新春祈福,小孩子的我们听说学样儿,但最开心的是年底家里繁忙而喜庆,奶奶和爸爸妈妈一件一件认认真真地为年做准备,眼神都亮亮堂堂的。那些情景在我心中留下的眷恋和馨香,至今仍然陪伴着我,成为我的温暖之源。

二十三糖瓜粘,二十四写大字,

二十五磨豆腐,二十六去割肉,

二十七去买鸡,二十八把面发,

二十九蒸馒头,年三十熬一宿,

年初一扭一扭,年初三回娘家,

年初五进财宝,初七日吃面条,

十三日把灯上,十五日把灯落,

二月二剃龙头。

春节在我们家,上面说的行事除了磨豆腐以外样样都做,此外还有我们家自己的过法。给我留下深刻印象的是过小年、烧纸钱、打灯笼、穿新衣裳、给压岁钱。

我们家小年这天奶奶最忙。先去买糖瓜自不必说,之后要扫房、做猪头肉。这天,奶奶上午的打扮是头戴白帽子、手执新笤帚。奶奶把房门全部敞开,刷刷刷地把墙壁棚顶扫一遍,再去洗遮灰的布单、擦窗户。下午,奶奶会系上一条大围裙,戴上一副棉线手套,把整个的一个猪头放在炉子上烤。烤掉了毛烤糊了皮,焦香弥漫小巷。烤好的猪头刮洗干净后要整个地放在大灶锅里煮,一个小时的光景,浓香又弥漫了小巷。奶奶烤猪头时我总是盯着猪的眼睛和脖子的断口看,害怕得直晃头,可是煮好的猪头肉光亮喷香,切好摆在盘子里浇上酱油蒜丁汁儿,我便忘记先前的怕,手中的筷子不自觉地夹起一片儿放在嘴里,任软糯香滑舒展。蒜汁儿猪头肉是奶奶的一品拿手菜。我问过奶奶,为什么二十三吃猪头,奶奶像是聊自家亲戚似的说:“灶王爷喜欢吃奶奶的猪头肉呗。”

在我们家三十的前一天晚上是要烧纸钱的。烧纸钱大概也是我们中国人的独家发明,早在汉代就有以纸钱祭祀死者的习俗了。在中国人的观念里有神界人界和鬼界,分别住在天上人间和地府。死去的人生活在地府,又叫阴间。阳间的人可以通过烧纸钱的方式送钱给阴间的亲人,使他们在地府过上幸福日子。这自然是以一腔浪漫情怀寄托代代割不断的亲情与思念的。二十九这天从吃过午饭开始,爸爸就领着我们姐妹做纸钱。爸爸把提前买来的一沓一沓的黄褐色糙纸(烧纸专用)铺展开,用人民币从一端印到另一端。所谓印,就是把人民币在烧纸上铺平,用手掌按一下就成了。爸爸把印好的纸钱分成几份,每份折为三折,用毛笔分别在右上角写上自己和妈妈家故去长辈的名字,在左下角写上送纸钱人的名字,晚上就去桥头或者十字路口烧掉。烧之前爸爸在地上画一个不封口的圆圈,之后把点燃的纸钱拿出几张来扔向圈外,说给无人送钱的孤魂野鬼,余下的就是给自己家去故的亲人了。我们拿稍长的小木棍按拢着烧纸,风小的时候把纸抬起来些使其尽燃。火光映着爸爸的脸,爸爸唇吻翕闭念着什么。我问过爸爸在说什么,地府的人能听见吗,纸钱能收到吗,爸爸说都是一种寄托,是人活着的一种念想。那时候是给我从未见过的父母的长辈烧纸,在我,是依照家庭的习惯做这一切的。一九九一年我的奶奶去世了,是带我们五姐妹长大的奶奶。大学毕业分配到北京工作的我当时没有在老人家身边。由于是在八月暑天,无法等待,父母没有告诉身在外地的孩子们。奶奶走后二十一天我带儿子回去给她看时,已天人永隔了。我房里屋外地找,没有了奶奶!那种“没有了,再也见不到了”的痛,使我如置身茫茫虚空,无着无落。那年腊月二十九我给奶奶烧了纸。当时已经出五十元和一百元面额的钞票了,手上也有了日元和美元,印纸钱时印了大面额的之后唯恐奶奶使用不方便,又印了些十元和五元的,还印了日元美元的,想着地府中各国之间应该是自由出入的。到晚上烧纸钱的时候,我觉出了与小时候的不同,心里充满急切,仿佛看得到奶奶的脸。我情不自禁地跟奶奶说自己的家庭工作生活的大小事情,嘱咐奶奶用我送去的钱买喜欢吃的桃酥、买又软又轻又不滑的牛筋底鞋穿。小时候我听会讲鬼故事的街坊李奶奶说过一个卖冰棍儿的老太太,晚上在车站卖冰棍儿,第二天白天数钱时发现钱箱里有方孔圆形冥币纸钱的事儿,我真是被吓得睡不着觉,担心有鬼魂伏在背上。给奶奶烧纸那一刻,我又想起李奶奶的故事,我倒愿那是真事,希望我奶奶的魂灵趴在我的背上跟我回家,我陪伴她……前年,我的老爸也走了,我殷勤地为他烧纸钱,以平熨对大半辈子被批判、教导我们“仁义”的老爸的思念。恍惚记得不久前看过禁止烧纸钱的帖子,也许这古老的习俗和寄托思念的方式也要托付给互联网了。作古者此后需要学习互联网知识了,最少要会点收纸钱哦。

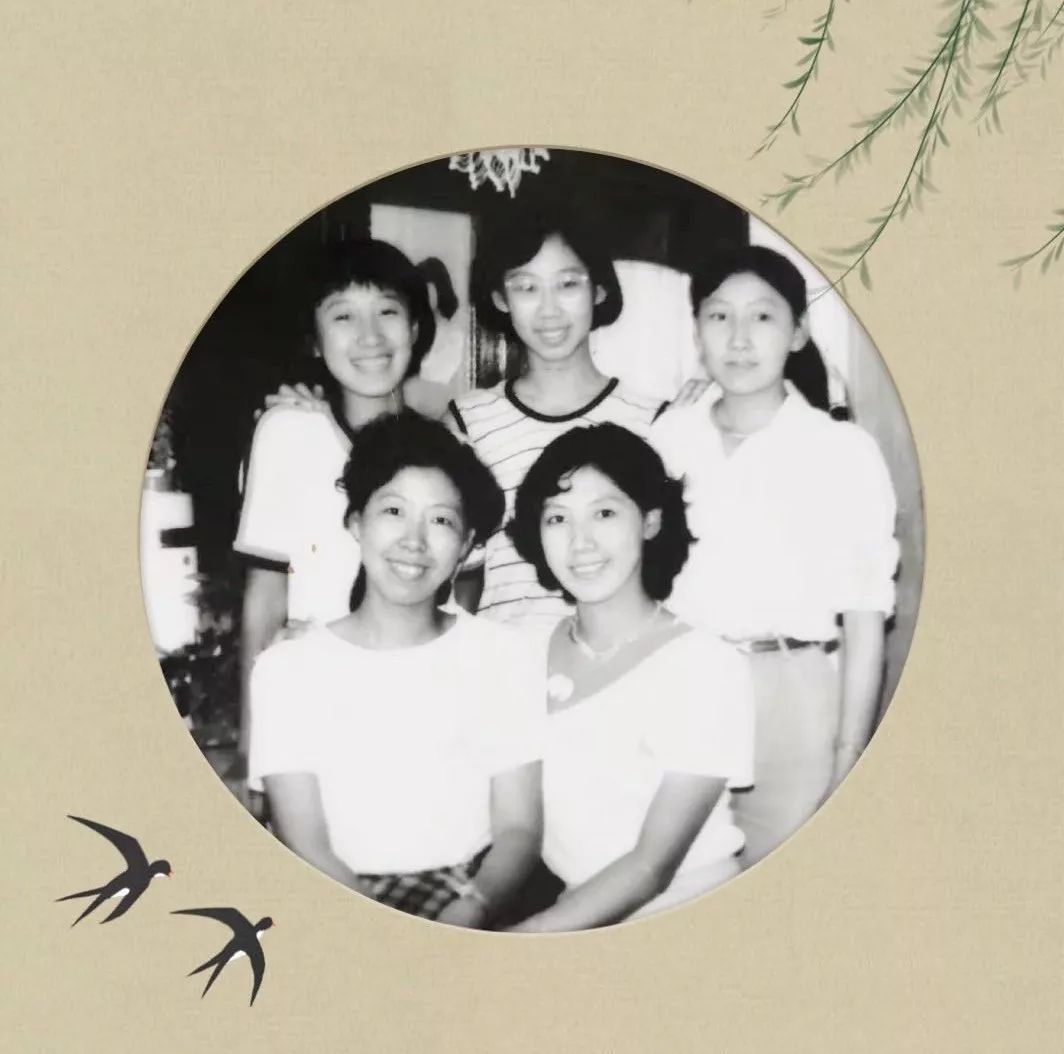

记忆中妈妈总是和纸笔打交道。局里年初计划年末总结,以及年中各项工作的文字材料都是妈妈来写,妈妈还挤时间写一些家庭教育方面的论文、随笔,所以妈妈给我的印象是“伏案的忙人”,年底也不例外。但是,二十九和三十儿两天妈妈总是留出来给我们做衣裳,也就是说,五个女儿的五套衣裳要在两天内做出来。妈妈喜欢别出心裁,我们姐妹的衣裳绝对没有能穿就行的简单货色,领子的样式呀袖子的裁法、夏天裙子底边儿都是有出新设计的,甚至在哪儿多缝一道线也会生出不平常的效果,有时妈妈用余下的布角与颜色相近的布角剪一剪缝一缝就做成胸前领边袖口的十分雅致的装饰……为此,得到邻居、同学家长甚至不相识人的夸奖在我们已是既得意又习以为常的事了。也正因如此,我们在盼望新衣裳的同时更在猜想妈妈会出什么新样式。

人称我们姐妹五朵金花。其实除了我以外其他姐妹基本上无愧于“花”的美称。我长得丑,脖子又细长,人又挑拣得很,给妈妈做衣裳增添了难度,妈妈每年都几乎是先做我的,大概是想硬仗要先打吧。我喜欢中式领,又不喜欢鲜艳的颜色。记不清是哪一年了,妈妈给我买的是黑底米色调子的呈圆形图案的布料,看上去没人能想到拿它给一个小女孩做衣裳。妈妈看好了,又合着我的喜好,为我做了一件棉袄罩衫,立领、小小的黑丝线盘扣儿。现在我还想得起穿上那件衣服时的快乐,因为镜子里的自己颇有些古色古香的。过完年后我也常穿那件衣裳,照镜子时老是希望那件衣裳随着自己长大,不要小,不要破。

妈妈做完衣服总要洗一下脸,把头发也湿一湿向后梳理一下,之后把眼睛睁得大大的。现在想想,妈妈当时一定是十分累了。有一年衣裳做完得早,妈妈就说要帮奶奶做年夜饭。妈妈做了溜肉段儿,手艺自然不如做衣裳,端上来的时候爸爸大笑说:“这个菜要改个名字,叫‘一塌糊涂’。”因为妈妈的溜肉段儿粘在盘子里完全分不出个数来。后来大家动了筷子才发现菜味道妙极,所以也最先被吃光了。大姐说:“一塌糊涂,举家康福。”那以后,我家的年夜饭就增加了“一塌糊涂”一品。

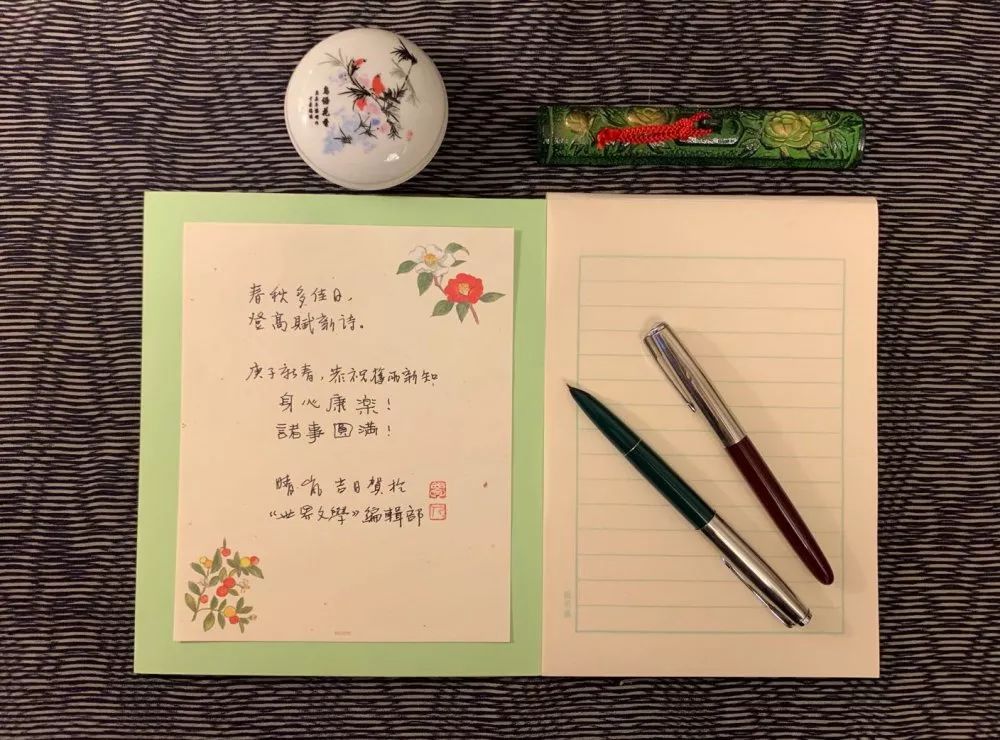

我们的压岁钱是每人三块。奶奶爸爸妈妈每人给我们一块,妈妈事先去银行换成一角一角的新票,都交给奶奶,由奶奶分成五份备下。那时候一年的学费是三块钱,每年三月一日交给学校。年初一得到三块压岁钱,我们会把三十张新票子拿在手中摆弄好久,想着过完年就去把选好的东西买回来,嘿,那可是真高兴啊。什么时候选好的东西呢?因为知道过年就会得到三块压岁钱,天一冷就会不时地去百货店二楼看玻璃柜台里摆放的各种东西。我们不知道自己生活在物质匮乏的时代,看着柜台里的英雄牌钢笔、上海狗牙边儿绣花手绢、紫罗兰罗锅香皂会觉得琳琅满目,它们都散发着诱人的美。还记得我曾为买墨绿色还是紫红色钢笔犹豫不决,曾对营业员好意劝我买普通香皂经济实惠而踌躇是不是跟她说我要买紫罗兰罗锅香皂的原因。这个原因我说出来,现在的年轻人一定难于理解。买那个罗锅香皂不为它像拱桥的罗锅,而是为紫罗兰的香味;不是用它洗手洗脸,而是取下包装纸,把它放在衣服中,让它长久散发的香气芬芳我的衣服。在没有香水的时代,小小的我悄悄地用这个办法熏香了衣裳。打着这些文字,我发现自己在笑。是啊,那三块钱的压岁钱,带给了我们太多幸福!我买回钢笔,会用它一连写上一两个小时的字,每天把它从文具盒里拿出来的时候都有一种郑重拜托的心情,放回去时带着感谢之情。我最终是连续两年买了钢笔,所以墨绿和紫红的都有了,而且四十余年后的今天,它们还在我的手边。我至今保有用钢笔书写的习惯,虽然多管铭笔在握,最爱用的仍然是这两支,我真的很习惯用它们写最在意的信件……

我由此时常感概,如今物质极大丰富了,孩子们要什么就买什么,每年收到大笔的压岁钱,而他们为此反倒少去了多少幸福和珍惜呢?我早已成为给压岁钱的人了,每年都给,是给老爸老妈、给儿子。儿子十八岁去留学,每年过年我都会包一个红包,写上某某年儿子的压岁钱,放在儿子书桌抽屉里。儿子已经习惯,只要有妈妈爸爸在,不论走多远都有压岁钱。一年半前老爸走了,我给压岁钱的人又少了。我发觉我越发珍惜包压岁红包时的心情了,珍惜这“压岁钱”串起来的一代又一代的亲情、爱和梦一般的温暖记忆。

关于儿时过年的回忆是说不完的。在我的记忆中,正月十五用彩纸糊过灯,我甚至记得有一年爸爸妈妈写在上面的灯谜:西厢待月一寺空,张生取救去求兵,崔莺莺失去佳期会,可恨红娘不用功。这四句诗打一个“徽”字,当时可难坏了我们姐妹,可是猜不出也吃不得元宵,眼看着白滑的元宵硬在碗里,记得是奶奶给我们换了一个容易猜的才算得了救。奶奶出的谜是“不洗还干净,越洗越埋汰(脏)。”我们猜出是“水”了,奶奶就反复地说这个谜编得好,水可不是越洗越埋汰。后来每逢猜谜奶奶一定出这个,我们姐妹都装作怎么也猜不出来的样子,那时奶奶总是高兴地说出谜底来,并夸几句这个谜编得好。

我的童年清苦却幸福。我们这个在历次运动中屡受冲击的家庭,平日里父母心情不畅快、吵架也是常有的事,可是过年时的安详和欢喜深藏在我的记忆之中,不曾磨损。拉扯我们五姐妹长大的奶奶走了三十年了,带着她“编得好”的谜和拿手菜;直到最后都保持着优雅的老爸也去了他界,留给我们“做人要仁义”的教诲。老妈今年八十四岁了,健康地淘气地守护着我们。今年老妈要去三亚过年,并希望驾车去,且行且游,二姐和四妹一家陪着她从成都出发了,我也买好了去三亚的机票。妈在哪里,家在哪里,年在哪里。

二〇二〇年一月十七日(小年儿)

责编:文娟

校对:博闻

终审:言叶

世界文学

2018“中国最美期刊”

订阅零售

全国各地邮局 ,国内代号2-231

微店订阅

订阅热线:010-59366555

订阅微信:15011339853

订阅 QQ: 3076719982

征订邮箱:qikanzhengding@ssap.cn

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com