在《世界文学》刊登的非虚构文学作品中,常能见到报导文学(literary journalism)的身影。1989年第6期的《世界文学》推出了一系列有很高文学品质的新闻作品,包括谢尔巴克的《切尔诺贝利核事故》和汤姆·沃尔夫的《天才之境》。从1989年起,汤姆·沃尔夫开始作为“新新闻主义”(New Journalism)的实践者和代言人出现在《世界文学》的舞台上。今天我们从历年期刊中挑选了一些与“新新闻主义”相关的片段供各位读者品评。除了能读到两篇报导文学的片段外,你们还可以从本小辑了解到“新新闻主义”兴起的时代背景、创作技法、对传统小说家的警示或启发,代表作家对“新新闻主义”的辩护,代表作家的创作得失。感兴趣的朋友可以进入“国家哲学社会科学学术期刊数据库”免费下载,阅读全文。

不断响起电话铃声。指挥员小组正在商量把水引向何处。7点15分,分两组开始行动。阿基莫夫、托普图诺夫、涅哈耶夫去打开一个自来水闸门。奥尔洛夫和我作为强壮人去打开另一个自来水闸门。阿基莫夫领我们前往工作地点。我们沿楼梯攀登到27个标高处,钻进一条走廊,在黑暗中向前摸索前进。前方不知什么地方传来水蒸气的嗞嗞尖叫声。这是从哪里冒出来的?什么也看不见。大家仅有一盏矿灯。阿基莫夫把我和奥尔洛夫送到指定地点,指了指自来水闸门,就回自己小组去了。他更需要矿灯。距我们十米远的地方,有一个被炸毁的门洞,没有门板,所以我们这里有充足的亮光,这时天已经亮了。地板上到处是水。水是从天花板上流下来的。这地方极不舒适。我同奥尔洛夫不间断地操作着。一个人扭转轮盘,另一个人休息。工作进展很顺利。出现了来水的最初征候:闸门发出轻微的沙沙声,然后传来喧哗声。水来了!几乎与此同时,我感觉到一股水流冲在我左脚的皮靴上。看来不知在什么地方绊了一下,靴子被划破了。当时我对这件小事未予理睬。但是后来这竟造成了二度辐射灼伤,疼痛难忍,好久没有愈合。

我们向第一小组走去。那里情况不妙。闸门倒是拧开了,却没有完全打开。但托普图诺夫感觉不好受,老想呕吐,阿基莫夫勉强支持着。我们搀扶着同伴们走出这条黑暗的走廊。重新回到楼梯上……

7点45分。小组全体人员回到4号发电机组操纵室。报告水放出来了。直到这时大家才松弛下来。我感到整个后背湿漉漉的,衣服湿透了,左脚靴子里扑哧扑哧响。防毒口罩也湿透了,呼吸很吃力。立刻更换了防毒口罩。阿基莫夫和托普图诺夫在对面的厕所里,呕吐不止。需要把他们送到卫生所去……高音喇叭里通知各车间主任到民防仓库集合。西特尼科夫和楚古诺夫走了。到这时我才注意到,4号发电机组操纵室里来了一些“新人”,“旧人员”全被送走了。这是合乎情理的。谁也不了解周围的核辐射情况,但呕吐说明这里辐射强度很高!究竟有多高我不记得了。9点20分。我换掉划破的皮靴。我们稍微休息了一会儿,又向前走去。又登上那个楼梯,仍旧是在27个标高处。这回是发电机组值班主任斯马金代替阿基莫夫给我们小组带路。找到了自来水闸门。闸门拧得死死的。我又和奥尔洛夫搭档。我们两人使尽全身力气要把闸门“破坏”掉。事情悄悄地进行着,却听不见流水声。手套全湿透了。掌心热辣辣的。我们打开另一个闸门,仍旧没有流水声。我们回到4号发电机组操纵室,换了一副防毒口罩。很想抽支烟。我四下瞧了瞧,大家都在忙自己的事。好吧,忍着点儿吧,况且摘掉防毒口罩也毫无必要。鬼晓得现在空气中有什么东西,会不会同烟气一起吸进什么。再说4号发电机组操纵室的环境污染情况我们也不清楚。这种处境真叫人难堪,要是有一个放射剂量测试员带着仪器跑进来就好了。这些侦察兵比谁溜得都快!《切尔诺贝利核事故》是谢尔巴克(1934—)长期深入事故现场,广泛实地采访之后写成的,曾在苏联引起反响。作品第一部于事故翌年,即1987年问世,第二部1988年发表。这部作品沿用了苏联纪实文学惯常的口述笔录形式,主要由核事故的当事人和受害者的口述,以及有关的文献资料组成。在写作过程中,作者不避艰险,专访了许多核电站工人、技术人员、政府部门的负责人、记者和著名社会活动家等,并在作品中保留了叙述者不事雕琢、冷峻凝重的语言色彩,读来贴切真实。

选段摘自纪实中篇《切尔诺贝利核事故》里的“乌斯科夫日记摘抄”部分,原载于《世界文学》1989年第6期。汤姆·沃尔夫作 黄雨石译

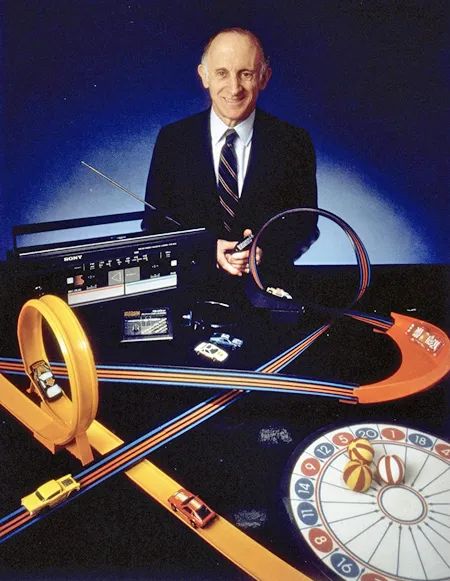

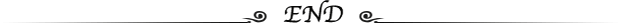

几个月前,在一个晴朗的日子里,莱门逊在他的离中央车站不远的位于公园路的纽约办事处会见了一家杂志社的记者。他们俩坐在莱门逊办公桌对面的一张长沙发上。那记者穿着一套格子呢衣服,和一件赫伯特•胡佛式的高领衬衫。那领子看上去足有四英寸高。在他的领带下面,可以看到一个钢片领扣,实际上那种扣子在46年前便已经不再时兴了。另一方面,莱门逊的办公室,一派灰色、淡灰色和灰褐色,显得那样凉爽、一尘不染和低沉,却颇有现代办公室的气味。莱门逊自己也同样显得十分清秀和潇洒。他穿着一件海军运动服,深灰色的裤子,蓝色的衬衣,打着一条厚实的领带。他现在已经是62岁,卷曲的头发所剩无几,都变成了灰白色。可他仍然像一块电子表一样显得那样清爽。那天早晨,他和平常一样,已经跑步一英里半,做了 40个俯卧撑、50个仰卧起坐和100个坐上跳下运动。他的清瘦的脸,颇有点像那些每天进行飞行特技表演免不了常在伟大上帝的咽喉中窥探的运动员的神态。

那个穿着高领衬衣的记者由于苦苦思索着和莱门逊的发明有关的一些技术名称,弯下来的两条眉毛几乎都围住自己的鼻子。莱门逊耐心地听着,不时拿起一杯桔子汁来喝一口。他桌上的两架电话机时不时地响起一阵铃声。莱门逊这时就会向客人说一声对不起,然后向桌子边走去。一架电话机的声音是普通铃声,他接电话时总先说一声“喂”。另一架发出电子器件的嗡嗡声。他在拿起这架电话的听筒时总说“专利经理处”。专利经理处是他为了向制造商推销自己的发明专利权而创办的一家公司。莱门逊又走回到长沙发边去。那个穿着高领衬衫的记者说:“如果您不介意,我倒想问问,您是在什么时候……搞发明呢?”“在火车上。”那位高领的先生喃喃地重复着,眼睛一直呆望着他,显然怀疑莱门逊是否在逗他玩。可莱门逊这个人是从不会开玩笑的。接着那位先生又说:“您的对手们说,或至少是拐弯抹角地暗示,您是完全靠整天跟人打官司弄钱。”这话并没有让莱门逊大发脾气,可是他心里却非常愤恨。莱门逊摇摇头。“啊,是的。他们总指责我喜欢打官司。可是打官司只不过让我损失了许多钱。我花费在诉讼上的费用已经不止100万美元了,白白浪费掉的时间我连想都不愿去想。”“为什么?保护我自己的权利!在你的权利受到侵犯的时候,你该怎么办?躺下睡大觉?掉头走掉?请告诉我哪儿有一个比较成功的发明家,他不是时刻准备和人进行斗争的。”他沉思了一阵。“我们的专利制度本身并没有问题。我们需要的只是认真保护专利权。事实上目前的情况已经稍稍有所改善。现在已经有了一个新法院,联邦巡回法庭的上诉法院,专门来处理专利案件。现在专利获得批准的机会已比过去好多了。差不多是一半儿对一半儿。”

汤姆•沃尔夫(Tom Wolfe,1930—2018),美国当代著名记者、作家和评论家。《天才之境》写发明家莱门逊为争取发明专利历经艰辛,然而一直阻力重重,最后总是不了了之,但他没有停止自己的努力——不断地发明创造。作者借此分析了发明家受到的待遇与对社会的贡献相比较太不公平,甚至生活艰难的这一情况的社会原因,呼吁社会关心孤立无援的发明家的可悲命运。

汤姆·沃尔夫作 盛宁译

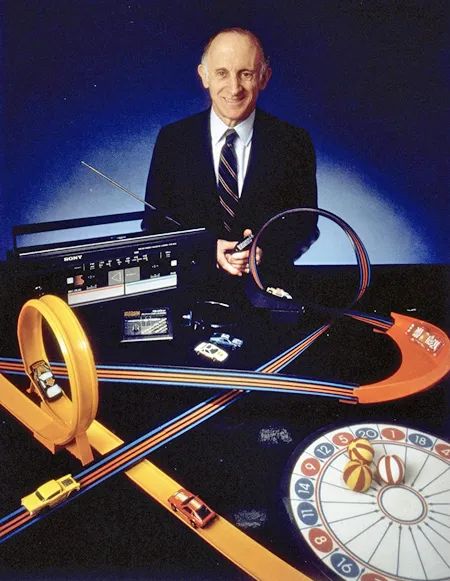

二次大战后,即40年代末,美国的知识分子在20年代曾短暂怀抱的梦想又开始复苏。他们试图按照法国或英国的模式,形成一个自己本土的知识界,一群精神贵族,他们不与任何社团为伍,要超越一切阶级特性,在政治和艺术上发挥积极的作用。在艺术方面,他们的欣赏者必然是真正有教养的少数人,而不是那些等人来为他们提供消遣、或要别人来说他们“有文化”的群氓。如果现在需要换一种说法,所谓群氓就是人们更常说的中产阶级。在业已开始流行的欧洲时髦观念中,有一个即所谓“小说的死亡”,这里的小说是指写实主义的小说。1948年,莱昂奈尔•特里林为这一概念注入后期马克思主义的含义,后来乔治•斯坦纳等人又在此基础上进行发挥。在他们的词汇表中,写实主义小说是19世纪工业资产阶级的文学子嗣。它是生活的一个侧面,一个切面,随着资产阶级秩序和旧的阶级体制的确立,它真实而有力地再现了个人和社会的面貌。而现在,资产阶级处于“危机和局部骚乱”状态(斯坦纳语),旧的阶级体制正在分崩离析,因此写实主义小说毫无意义了。还有什么比再现分崩离析残片的横断面更加无用的呢?到60年代初时,所谓写实小说死亡的看法在年轻的美国作家中产生了如同启示录一般的反响。这是一个极其不寻常的转折。仿佛还是在昨天,30年代的那些大部头的写实小说曾产生过极大的社会影响,是它们使得美国的文学第一次登上了世界舞台。1930年,辛克莱•刘易斯成为第一位荣获诺贝尔文学奖的美国作家,而他就是一位写实主义的小说家,他的报道技巧堪与左拉相媲美。他在受奖答谢演说中,号召他的同胞为美国贡献“与其辽阔的幅员相称的文学”,果然,在后来获诺贝尔文学奖的五位作家中,有四位——赛珍珠、威廉•福克纳、厄内斯特•海明威和约翰•斯坦贝克——是写实主义的小说家(第五位是尤金•奥尼尔)。因为这一缘故,战后的最早一批得到推崇的小说家——詹姆斯•琼斯,诺曼•梅勒,欧文•肖,威廉•斯泰伦,考尔德•威林厄姆——也都是写实主义小说家。可是,到1962年斯坦贝克获诺贝尔奖的时候,年轻作家以及—般知识分子却觉得他和他的小说观都很不像样。赛珍珠甚至更等而下之,说刘易斯也好不了多少。福克纳和海明威还比较受人尊重,然而,这只是一种你对曾在当时条件下做出过当时最佳成绩的老人所表示的尊重。他们都是一些“古板守旧的人”(约翰•斯坦纳语),他们的确认为,你能够得到真实的生活,并能把它摊在书页上。而他们从来不曾想到,小说是一种崇髙的文学游戏。……对于一位严肃的青年作家来说,要在1960年以后仍坚持写实主义,那是需要反潮流的勇气的。1960年以前进大学的作家,例如索尔•贝娄、罗伯特•斯通,还有约翰•厄普代克,觉得很难放弃写实主义,但是,许多人又被夹在两种倾向之间,不知何去何从。例如菲利普•罗斯,他1954年毕业于巴克奈尔大学,1960年27岁时,他的一部名叫《再见,哥伦布》的小说集获全国图书奖。其中与书名同名的那个中篇,是一篇世态小说佳作,我说“佳作”——可是,哎呀,非常的写实。到1961年时,罗斯改变了主意。他发表了一个声明,对其他的青年作家产生了极大的影响。他说,在现在这个时代里,我们面对着明天报纸上将会看到的东西,作家的想象力肯定一筹莫展。“现实不断地超越我们的才能,文化每天都把令所有作家惊羡不已的形象抛将出来。”这一代严肃的青年作家从罗斯的感慨中所吸取的教训就是:这年头必须斜着眼睛看。试图写出像巴尔扎克、左拉、或者刘易斯那样的写实主义的小说,则肯定是昏了头,到了60年代中期,人们已趋于相信,不但写实主义的小说已经不再可能,而且美国生活本身也已经不能称之为“真实”。美国生活是混沌不清、四分五裂、随心所欲而又不连贯的;一言以蔽之,荒诞……

汤姆·沃尔夫作 盛宁译

《萌芽》中有关马的一节,是法国文学中最感人至深的段落之一。倘若没有左拉称之为实录的那一番特别的苦功夫,这是根本不可能做到的。如今在美国文学史上这样一个贫弱、苍白、日益衰竭的时刻,我们需要一个营、一个旅的左拉们冲向我们的这一片荒莽、古怪、不可预测、只有野猪出没的巴罗克的乡间,在那里开发文学财富。菲利普•罗斯无疑是对的。小说家面对他在明日报纸上所要读到的事情确实无能为力。但是,整整一代美国作家从这完全正确的观察中却恰恰得出了错误的结论。答案不是把这头野兽,这些素材,也就是我们周围的生活,留给新闻记者们,而是应该跟新闻记者们一样,与这头野兽搏斗,将它制服。有一点我是有把握的。如果小说家还不正视现实,那么20世纪下半叶的文学史就将这样记载:新闻记者不仅把丰富的美国生活作为他们的活动领域,而且夺取了文学本身这一髙地。任何从事文学的人,只要他愿意回顾一下过去25年美国文学的状况——独自在自己的书斋中坦诚地回顾一下——他就会承认,至少每五年中有四年的最佳非虚构性作品要比最受赞扬的虚构作品好,前者才是更好的文学。任何坦诚的观察家肯定又会更进一步。即使从文学意义上说,多年来最受赞扬的虚构作品其实也不及很多作家,可是这些作家却被文学圈内人称之为“通俗小说作家”(十分奇怪的称呼)或类型小说家而不屑一顾。我现在想到的作家就有约翰• 勒加雷和约瑟夫•万鲍。至于文学才华暂且不说,勒加雷和万鲍比起他们那些更有文学性的同行至少有一大长处,他们不仅愿意与野兽搏斗,他们爱的就是格斗。汤姆·沃尔夫一成不变的“新自命不凡”(neo-pretentious)着装风格

我在1973年的《新新闻主义》中写道,非虚构作品已经取代了小说,成为美国文学的“主要事件”。这当然还不是说非虚构作品已经推翻了小说的宝座,不过也快了。当时这话说得早了一些,但是,正如菲德尔所说,历史可以为我作证,除非在未来的十年中美国小说出现某种大动作,某种比现在可以预见的大得多的动作,非虚构作品的异军突起,将被认为是20世纪下半叶美国文学的最重要的试验。1989年汤姆·沃尔夫在《哈泼斯》杂志上发表了这篇题为《屏息追捕百足兽》的文章,畅谈了他创作《浮华烟云》的体会以及对美国文坛的看法,引起文学评论界和创作界的广泛注意。以上两节选自《屏息追捕百虫兽》,原载于《世界文学》1994年第4期,选段标题为责编自拟。杜鲁门·卡波特作 胡允桓译

很少有一流的搞创作的作家屑于从事新闻报道,除非是附带搞一点“副业”:在缺乏创作激情的时候信笔写一点,或是作为迅速挣钱的一种手段才写这种小东西。有些作家说得很实际:我们既然能够创作自己的故事、设计自己的人物和表达自己的主题,何必劳心费神去写那种真情实况的玩艺儿呢?——新闻报道只不过是一种文学摄影,有失严肃作家的艺术高雅。另一个起妨碍作用的因素——绝不是最不起眼的因素——是:新闻记者和小说家不同,必须和有真名实姓的活人打交道。如果这些人感到受了恶意中伤,或仅仅有悖事实,或言过其实,他们就会通过律师(虽然绝少亲自出马)来提出诽谤诉讼。最后这一招最能压制人,是个不能不予以考虑的因素。因为要想在任何有意义的深度上描绘一个人,他的外表、言谈、思想,而不在某种程度上——常常是出于一些鸡毛蒜皮的原因——伤害他,实在是很困难的。看来,道理就在于,谁也不想看到别人笔下的自己,或者说不情愿看到自己所作所为的分毫不爽的记录。是啊,连我都对此颇为理解,因为我就不喜欢成为被描绘的模特儿而不是描绘他人的画家:多么虚弱的自我!而且,笔触越精确,反感就越大。在我最初形成涉及非虚构小说的自己的一套理论时,曾同一些人作过探讨,他们大多都不大以为然。他们认为,我的那套设想,那种调动小说艺术的全部手段的叙事形式仅仅是对一丝不苟的事实的叙述,无非是为那些备受“缺乏想象力”折磨而心劳力拙的小说家们谋求的一条文学出路。依我个人之见,这种态度恰恰反映了那些“缺乏想象力”的作家的观点。一部恰到好处的纪实报道当然需要想象力!——而且还需要通常超出事实本身的大量特殊技巧——何况我毫不怀疑多数小说家的兴趣所在:一种不诉诸笔记和录音机而逐字记下长篇谈话的能力。同样,还必须具备一双视力正常的目光来摄取视觉细节——从这一意义上说,一个人确实要像一位文学摄影师,不过应该是一位有超常精选能力的摄影师。然而,最重要的,一位新闻报道者应能以超出他通常想象范围的个性来强调不同于他本人的思绪,以及如果不是被迫在新闻圈内去邂逅的话,本来绝不会写到的那种人。这最后一点正是当初吸引我注意叙述性报告文学的第一条理由。在我看来,当代的小说家,尤其是美国和法国的小说家,大多过于主观,迷恋于自身的精神魔力;他们为自我中心而得意忘形,却局限于自己的观点,最终离不开自己的脚趾尖。如果要我点出姓名来,我就要把自己列在其中。无论如何,我确曾一度感到跳出自我创造的天地的一种艺术需要。用一种创造性的说法,我想把那个天地改变一下,变成我们大家每日都生活其间的客观世界。倒不是因为我以前从未写过非小说——我一直都在写新闻,而且还出版过一本纪实的游记小册子《地方色彩》。但直到1956年为止,我始终没有试图写一篇野心勃勃的报告文学;那一年,我写了《人们听到了缪斯》,那是一篇记述美苏两国之间首次进行的戏剧文化小说的报道——即“波基和别斯”剧团的俄国之行。该文发表在《纽约人》上,那是就我所知唯一一家鼓励实践这一文学形式的严肃作家的杂志。后来,我又给那家杂志撰写了几篇报道性的小习作。最后,我感到自己已经装备齐全,万事俱备,可以从事全面的叙事了——换言之,可以创作“非虚构小说”了。杜鲁门•卡波特(Truman Capote,1924—1984)是美国一位著名的纪实文学作家,代表作为《冷血》《蒂凡尼的早餐》。他自称“平生在世界上最喜欢的是谈话”,他认为作品中的“对话(或谈话)”与“描写(或叙述)”是没有界限的,因为人是通过行为来表现自己的内心世界的,而对话是人的重要行为之一。

节选自访谈《一部非虚构小说背后的故事》,原载于1989年第6期《世界文学》,选段标题为责编自拟。三七

一是现场实景描述,尽可能避免通篇历史叙事,让人觉得身临其境,“新新闻”作者通常以记者身份“走进真实”,亲眼目睹并“实况转播”笔下人物的生活状况,记录完整对话。当年狄更斯为能亲临约克郡那些声名狼藉的寄宿学校,曾冒名谎称为他一位寡妇朋友的儿子找学校,走访约克郡的三处城镇搜集素材,方得以写成名著《尼古拉斯·尼克尔贝》。二是引述完整对话,真实的人物对白(包括意识流及内心独白,“新新闻”作者通过访谈或交谈了解人物的内心想法)比其他所有的技法更为引人入胜,更能迅速有效地塑造人物形象。狄更斯笔下人物活灵活现,让人觉得是因为他详尽刻画了人物的外表,其实他写外表只不过三言两语,其余全靠对白。

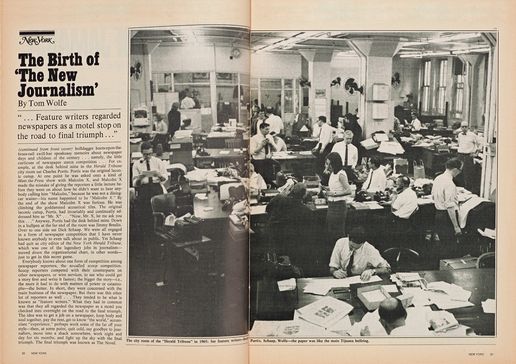

《新新闻主义文选》1973年版

三是第三人称叙事视角,以某个特定人物的眼光描述场景,让读者觉得进入了那个人物的内心世界,跟他(她)一同经历现场的情绪波折。“新新闻”作者通过与报道对象“同吃、同住、同劳动”的参与型“深入采访”,得知其在事发当时的想法和情绪。同时“新新闻”作者又经常把采访任务本身的实际状况写进报道里去,让读者感受到杂志、编辑行事方式的质理、甚至作者本人的内心世界。这种看似反小说化的笔法让作品带上了“后现代”色彩,但正因为这种笔法提醒读者“这并非小说”的功效,而为“新新闻”作品平添了另一层“真实感”。四是对社会地位名分的刻画,包括日常习俗、家具装潢、衣着仪表、出行、持家、餐饮、待人接物(对孩童、佣人、上司、下级、同仁)、神色步态以及其他人们自以为的或祈望象征其社会名位的细节。对这些细节的描述既非点缀,亦非赘笔,实乃人们内在自我意识的外在参照点,涉及写实文学魅力之核心。巴尔扎克、果戈理、狄更斯、陀思妥耶夫斯基等人极少像后来的亨利·詹姆斯那样运用第三人称叙事视角,但读者却觉得更能深入他们笔下人物的内心世界,就因为巴尔扎克们不惜笔墨异常工细地描述种种相关细节,以不断诱发读者对自己的社会地位、雄心壮志、不安全感、喜怒哀乐,以及日常生活中遭遇的无数委屈、触及名分的记忆,直至他们营造出像福楼拜、詹姆斯、乔伊斯运用第三人称叙事视角写出来的那种氛围。“新新闻”作者起初并不见得清醒意识到这种技法的功效,只是凭记者的本能竭力向读者报道眼下人们种种光怪陆离的真实生活细节,但效果是同样的。 节选自评论《“新新闻”之眼:我们今天为何要读“新新闻”》,原载于2018年第6期《世界文学》,选段标题为责编自拟。朱世达

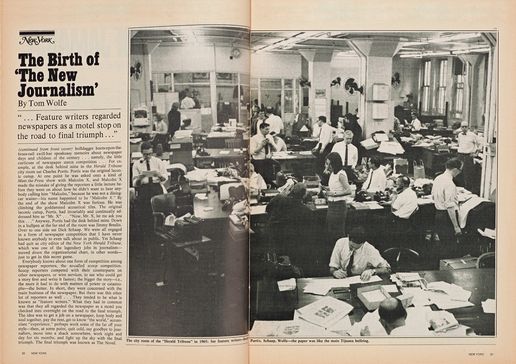

综观《名利场大火》,人们可以发现汤姆•沃尔夫作为新新闻主义的大家,即使在创作小说时,仍然非常直露地在作品中表述他所追求的观点,所谓的“更宏大的真理”。他表现了作为美国社会的观察家处理人物与事件的驾轻就熟的才能。他具有社会学家的科学性与精细和小说家的宏才大略。像许多前辈的作家一样,他试图通过银行家撞倒黑人青年的事件,描写一个纽约社会的全貌,揭露存在于美国社会中的贫富悬殊、种族偏见、特权、欺诈、倾轧、色欲横流等问题。作家观点之尖锐与深刻,小说场景之宏大,人物之纷繁,确实可以与左拉相媲美。

但是,正因为新新闻主义加之于作家的局限性,小说的缺陷也是显而易见的。也许由于作家过于关注事实了,作家忽略了典型环境的塑造。人们看到的只是人物与人物之间的社会联系,却很少了解他们之间的感情纠葛,以及造成这种纠葛的更深层的社会、家庭与文化原因。正如丹•韦克菲尔德在《个人的声音与富于想象力的眼睛》中所说的,新新闻主义者关注的是全面地而不是赤裸裸地提供事实,提供与事实有关的景物、声音和感觉,以及与这些事实相观照的历史、社会和文学事实。这样可以给事实以更深与更广阔的内涵。我觉得,汤姆•沃尔夫正是为这些有关事实的信条所囿,小说中的人物,如谢尔曼、助理检察官克莱默、培根等,都犹如浮雕一般,人物之间除了在社会场景中的冲突之外。没有在作家营造的典型环境中感情与理智的冲突,读者难免有一种欠缺之感。对于兰姆的母亲、沃格尔、朱迪、拉斯金先生与夫人等人物的刻画,仅仅是政治漫画式的,作家就事论事,显得有点支离破碎。从全书的谋篇来说,作家每每是一章介绍一个人物,而不是将人物的出场与介绍有机地融于小说情节的拓展之中,这也许是作为新闻记者的职业习惯吧。作家过多地注意作品的政治社会意义,过多地注意小说的纪实性与历史性含意,过多地注意外表的情景细节,而忽略了美学 的追求,忽略了艺术想象力的张扬与渲染。人物的内心独白也没有艺术深度。节选自《新新闻主义与小说艺术》,原载于《世界文学》1994年第2期,选段标题为责编自拟。

订阅零售

全国各地邮局 ,国内代号2-231

微店订阅

订阅热线:010-59366555

订阅微信:15011339853

订阅 QQ: 3076719982

征订邮箱:qikanzhengding@ssap.cn

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com