世界文学WorldLiterature

书香致远 |《世界文学》里的读书语录

读万卷书行万里路

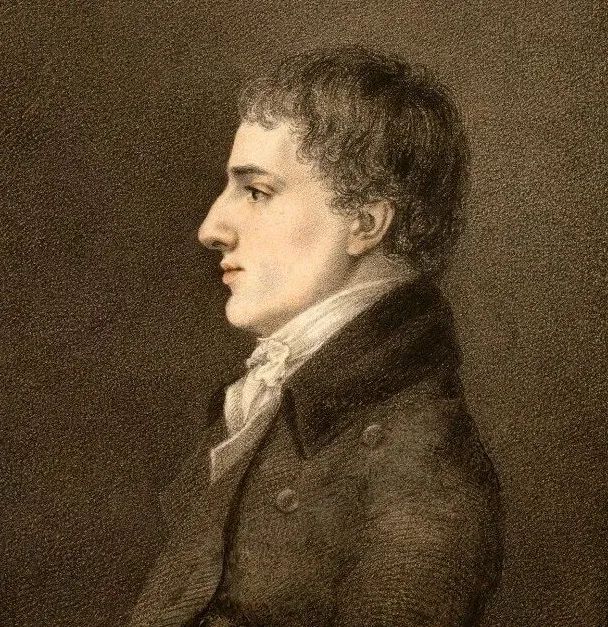

查尔斯·兰姆(英国)

朱利安·巴恩斯(英国)

大冈信(日本)

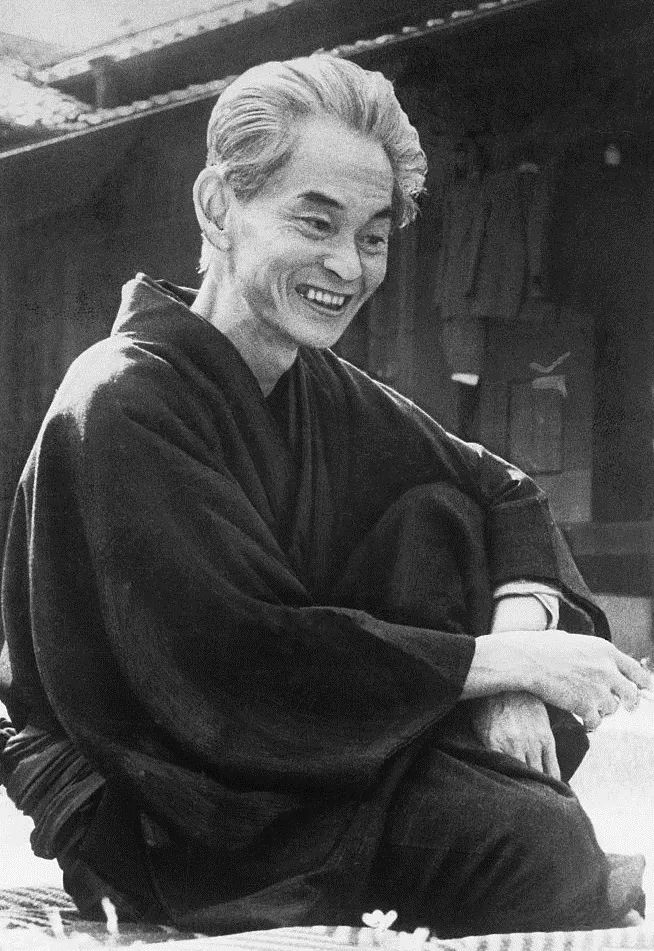

川端康成(日本)

阿兰(法国)

朱利安·格拉克(法国)

W. H. 奥登(美国)

奥尔罕·帕慕克(土耳其)

马里奥·巴尔加斯·略萨(秘鲁—西班牙)

卡罗尔·希尔兹(加拿大)

黄金明(中国)

沙克(中国)

王小妮(中国)

赵荔红(中国)

海男(中国)

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:言叶 排版:文娟

校对:博闻

终审:言叶

世界文学

2018“中国最美期刊”

订阅零售

全国各地邮局 ,国内代号2-231

微店订阅

订阅热线:010-59366555

订阅微信:15011339853

订阅 QQ: 3076719982

征订邮箱:qikanzhengding@ssap.cn

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com