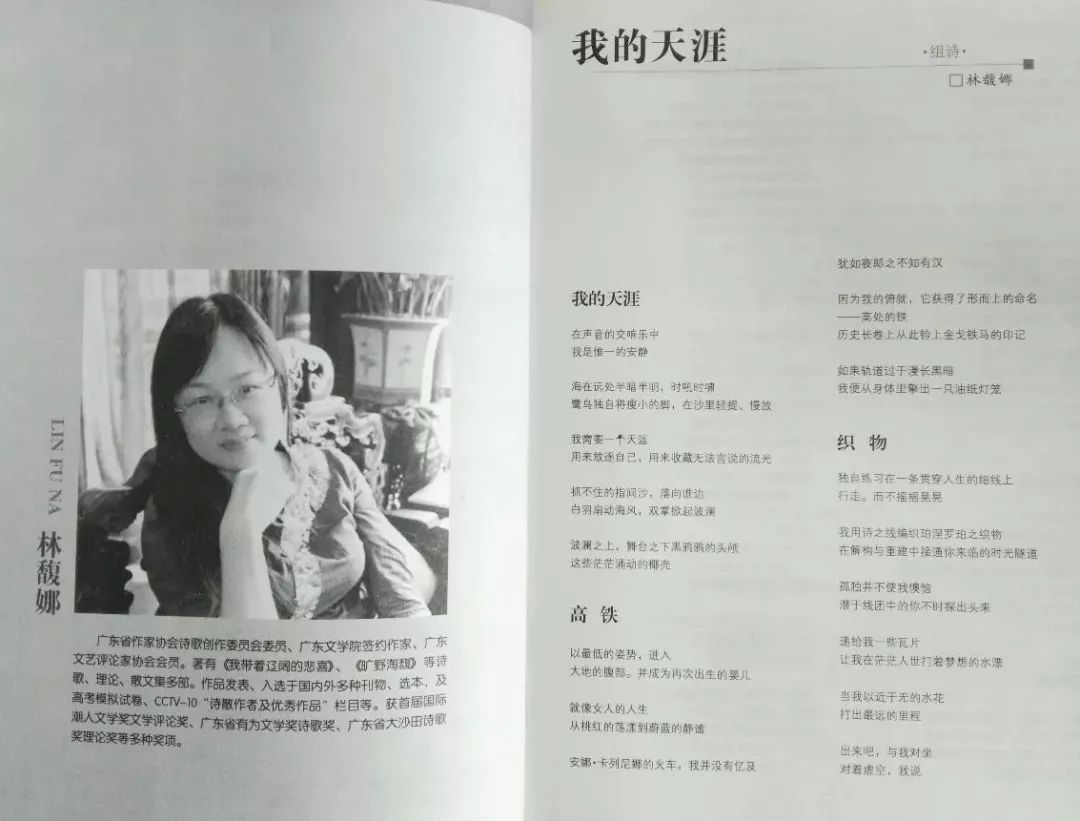

从纯真到成熟,从明净到灰沉的人生历程,这种经历几乎无人能免,区别只在于本身感触的深浅及超越的能力,乃至最终回归于真诚的澄明境界。现实世界的经验是生活阅历,阅读所获得的经验是心灵阅历,推己及人,阅读无疑影响着人对生活的态度,也影响着写作的走向,这种影响有即时性的,也有经过长远的沉潜,在某一时空因某事而触发的。人存在于世的期间及日常活动所反映的是线性的时间生活,而随着人的迁徙及行走随形而至的是区块式的空间生活。从小到大,从乡村到城市,从偏安一方到走遍天南地北,目之所至,田野、河流、道路、山川和各种人造物、各式体验都会构成时空的质感。而藏匿于时空又超越于时空的,是价值生活,即人活着的价值及生存的意义,文学艺术所追寻的正是价值生活的层面。我从小就很喜欢看书,也许是生性偏爱安静,又有向往远方的流浪冲动——我需要一个天涯/用来放逐自己,用来收藏无法言说的流光(《我的天涯》)——这种矛盾让我选择了安静地待着,随文字漂泊。其实那时很多书我也不太读得懂,是名符其实的“看书”,但明白读书对人的修养很重要,书卷气是浸染出来的。最早接触外国文学是少年时代,在八十年代末,我出生地所在的镇上有了一个小小的图书馆,位于镇大剧院的右侧,就是一间潮汕普通民居的大小,而这个小空间却藏着一个大世界,各国的翻译名著取之不竭。这对于原来除了看小人书,就只有哥姐的语文课本可暂时解渴的我来说,可算是如鱼得水。维克多·雨果、玛格丽特·杜拉斯、司汤达、亚历山大·仲马、亚历山大·小仲马、玛格丽特·米切尔、夏洛蒂·勃朗特、艾米莉·勃朗特、西奥多·德莱塞、欧·亨利、高木彬光、森村诚一、亨利希·海涅……纷纷进入了我的世界,那时候的阅读是囫囵吞枣式的,并没有什么目的性,我就像海绵一般吸收着这些海外之水。图书馆的阿姨见我读得快,很体贴地准许我每次多借几本,免得来回跑。很多书读过也就忘了,但《乱世佳人》是我印象较深的一部小说,故事情节在岁月的风化中已日渐模糊,但我清晰地记住了女主人翁郝思嘉经常对自己说“不管怎样,明天又是新的一天”。勇敢坚强的郝思嘉,遭遇任何挫折,都能坚韧面对,临危而不怯惧地承担起责任。郝思嘉的这种信念,让我在后来遇到困难的时候也仿佛有了借来的无形支柱,在痛苦至极时,我总对自己说:“明天再说,会有办法的!”这同时也给我一种脚踏实地做事的心理暗示,使我在走出社会工作的历程中,一直能够以踏实负责的工作实绩取得信任与嘉许。从这一点来说,阅读其实也是一种自我教育,它与家庭教育相辅相承,构成虚实相应的效果。有一小部分的阅读是写了读后感的,还有一些只写下了书名、作者及一两句摘录或人物名,留下零星的蛛丝马迹,意在给自己一些回溯的提示与线索。读了德莱塞的《嘉莉妹妹》,我写下了这样的读后感:“人总是忽略自己所拥有的、珍贵的东西。赫斯渥放弃了所拥有的一切,放弃了自己开创的事业,在盲目地追求嘉莉不自觉地透露出来的媚态中,终于逐步滑向深渊,在该奋起的时候意志薄弱,终至自掘坟墓。而浪荡庸俗的杜洛埃以游戏人生的态度生活,也得不到真情实意,只能在嬉戏空虚中度日。而嘉莉在邪恶与正义的煎熬中,慢慢悟出了人生幸福的意义所在。当然,这也离不开诱导人艾姆斯的促进,书中对其着墨不多,但给人的印象却是深刻的,他是真理与正义的代表,富有智慧和理智。作者在书中不断穿插进富有哲学性的评论和引述,并以细腻的笔触刻划出主人翁们的内心活动。人总有阴暗的一面,不注意克服,便会趋于失败。是的,幸福并不在于钱财、富贵等外在物质,精神上的充实,才是达观人生的支柱。”

从阅读中,我经历着不同的人生与境况,从中获得视野与胸襟的广阔,而词语与句式的表达形式在潜移默化之中也得到了锻炼。与此同时,随着外国小说、诗歌同时阅读的,是一些本国古诗词,它们既是分开的两条线,又相伴而行。日记本里往往前一页是外国文学的佳句、读后感,后一页便是唐诗宋词的摘录,也有一些自己写的稚嫩的古体诗、现代诗掺杂在其间。翻看那时的日记本,感叹自己真是一个杂食动物,来自世界各国各种题材的书籍,共煮一锅,也许因这共煮,会在时间中熬成“佛跳墙”的美味。后来在《世界文学》上读到了更多诗人、作家的作品,可谓百花千树,各炫其妙。丰富的世界,幽微的情绪,都在某个角落存在着,等待诗人、作家的发现。在黛·肖姆珀兰的《体语》中,可以读到生活里的偶然发现,灵与肉的联动性,而我的诗《清明》中所涉及的关于肉体与心灵的互相激发与慰藉,于此得到了共鸣。年少时的阅读总是很容易代入书中角色,为其落泪为其欢笑。大学时代则有了思辨与审视眼光,里尔克的诗具有一种叙述的牵引力和立体空间,能令人随着他走进诗境中去,如入实地。读到扬尼斯·里索斯的诗歌,便喜欢上他的知性,情与智在他的诗歌中水乳交融,在我心目中,他就是诗歌界的昆德拉。后来也陆续读了卡夫卡、米兰·昆德拉、加西亚·马尔克斯、乔治·奥威尔、西格蒙德·弗洛伊德、列夫·托尔斯泰、奥西普·曼德尔施塔姆及俄罗斯白银时代女诗人等,并偏向阅读更多哲学、美学、理论,尤其是女性作家、学者的,比如西蒙娜·德·波伏娃、西蒙娜·薇依、露·安德烈亚斯·莎乐美等,而我最喜欢的理论家是苏珊·桑塔格,欣赏她的感性与智性兼具,读她的书,有一种心智上的满足与认同感。桑塔格有一篇《三十年之后》,谈到她对作家的看法:“我对作家的设想是:一个对万事万物都感兴趣的人。”我当时读至此处,还在书的空白边上写了一句:“哈!我也是这样想的!”只有融入去体验,逸出而审美,才能更直达事物的本质。婚后的生活在工作、兼职、育儿与考职称,在窘迫、琐碎和责任中转圈,文学在现实面前似乎变得无用,但有时生活上的苦闷也会因为阅读的深入而烟消云散。它能让人看淡世事、看轻困难,守住心灵的本真。有一段时间,我陷于人活着为了什么,在时间永无休止的历史长河中,人类常常处于踏入同一条河流的“永劫回归”之中,人的存在究竟有何意义的自我设问中苦苦思索。就如我在《途经此地》中所写的“有的人因不堪重走已望见尽头的路而止步/有的人因望不见前路而畏惧无垠”,直至认识到,萨特和尼采都从哲学层面上看破了人生的悲剧性,但他们都否定了消极的人生观,认为人的“本质”是自己选择、决定的。这些阅读与终极思考,有助于形成不为权钱所劫持的诗性正义,不为宠杂的社会潮流和信息轰炸所煽动及左右而葆有独立性。人是被自己造就的,在不断地选择、行动中,成为自我选择的自己。人类历史固然漫长,但对于个体来说,生命周期却是短暂的,日子在指缝间流逝,无从打捞。《简·爱》中有一句话是:“生命太短促,不能用来记仇蓄恨。”故我选择做一个热爱生活、用心工作、简单处世、善待他人,同时复调写作的自己,在熙熙攘攘的人世间持守着心灵的“瓦尔登湖”。复调写作既是指题材与主题的多样与广泛,也是指文体的多种切换。无论什么文体,都是精神与价值理念的活动,采用不同的文体,只是某种感觉与思想找到了更适合传达它的形式。如果说诗人作家是万事万物的语言转换仪,那么文体就相当于传感器。外国文学与本国文学在交互印证中构成了我精神线索的两轴,有时它们是平行的,有时相交而成为心灵坐标,外国哲学的求真本质与中国理学的超然境界,使我自觉地把社会现实之例与观念进程之线融贯于写作中,发现当下的价值缺失,并进行建构与传扬。就像《不能承受的生命之轻》中的介入之重与超脱之轻,命运既是偶然的遇合,也是精神史所形成的潜意识的选择。而呈现在作品中的精神线路,便也有迹可寻。“大雪落在人间/落在网络、朋友圈/刺眼的白遮掩了红、黄、蓝/及其勾兑的黑/银妆和素裹以纯洁的面貌/覆盖雪下的黑箱与渴望阳光的幼芽/而十二月党人的舌头/已被十一月的风刃收割/这干净的世界/让我想起曹雪芹的红楼梦/宝玉走在白茫茫的大雪中/身后的贾家在风雪中/演绎腐朽的坍塌”这是我所写的一首《大雪》诗,外国文学、本国文学的意象交互共构了这首以节气“大雪”为题的、介入当下的诗歌。缅桅子花在广东常作为夏天泡茶解暑之用。它的花瓣洁白、花心淡黄,宛如少女的纯洁清爽,花语则为坚强与守候,这与纳博科夫的《洛丽塔》少女有某种内在的共同点。把缅桅子、洛丽塔和由洛丽塔演化而来的文化符号萝莉共融于一首诗《洛丽塔—萝莉》中,则使诗歌更为多维与立体,拓展了想象空间。同时,诗中用到的“绢素”也是一种古代供书写用的淡黄绢,运用多种联想、多重空间,同时以语言的精练、抒情性和思想性相揉合,诗便有了张力与意味。类似的还有阅读《局外人》《一九八四》等所产生的感触,它们在我的诗歌和散文中也有了启发性的抒写。时代在前进,各种价值取向也像指数图上的抛物线般忽上忽下地变化。作为“七〇后”的我,成长期正处于社会经济大改革期间,心灵深处既葆有着传统教育的痕迹,又有着随社会开放度相对放松而引发的反传统欲望。生活在上一代和下一代不同价值坐标的夹层中,于是唯美的灵魂和世俗的躯体就像乌鸦和雪一样形成黑白的对峙,在挣扎与反叛中做着拉锯运动。时代发展所带来的社会分工逐步精细、专业化所带来的危机感,还有电子时代、读图时代的来临,以及快节奏生活所带来的浮躁风气,社会真相的失真。我试图通过写作从个人角度去阐述一代人的普遍性,发现所处时代的价值缺失,并进行建构性修复。希望由文本载体呈现一代人的某个侧面,从而引发人们对于生命个体的同理心、对生活遭际的感悟和警醒。让心灵的坐标在自己的调适中描画出来的抛物线保持着健康的走势,让价值生活在不断的抗争与修正中走向趋近理想的蓝天。不同的文化可以在诗歌中达成一种互文关系,比如我在《织物》中以珀涅罗珀的织物作为意象之一,“独自练习在一条贯穿人生的细线上/行走。而不摇摇晃晃//我用诗之线编织珀涅罗珀之织物/在解构与重建中接通你来临的时光隧道//孤独并不使我懊恼/潜于线团中的你不时探出头来//递给我一些瓦片/让我在茫茫人世打着梦想的水漂//当我以近于无的水花/打出最远的里程//出来吧,与我对坐/对着虚空,我说”,这种互文相当于格律诗中的用典,使诗歌呈现出更多维的景深。从昆德拉的《爱德华与上帝》中,可看到存在的偶然性、谎诞性、环境左右的不可控性,或者说人性的摇摆。当然从哲学层面来看,也可以说是表达个人主义对既定、单一价值伦理的反抗。因此,我写下了短诗《信仰》:“不是教徒/他为得到姑娘的爱而虔诚//不是左派/他为职业与生存而成为党羽//因为羞愧,他离开她/因为害怕,他靠近耶稣”。同样,《安娜·卡列尼娜》中也有这种信仰认同的危机,小说最后是通过列文对上帝的皈依作结,但这种皈依也不无迷茫之雾的笼罩。在以往对俄罗斯诗人、作家的阅读中,经常能够体会到,介入时代生活的知识分子情怀与担当精神是俄国诗人的精神传统,他们的诗常有批判与忧患意识贯穿其中,同时又具有辽阔的大地情怀与自然背景。弗洛伊德的本我与自我论,也使我在诗论的书写中有了借据的阐述基础,并拓展出诗性层面的超我定位。一些在阅读过程中的思想碰撞和思考被我写在笔记本上或随时记录于书缝中,并最终在诗论中整合体现出来。阅读让我们通过思考不同的文化积淀,从纵向的时代谱系和横向的文明空间进行比较,以此拓宽精神和价值边界。原载于《世界文学》2019年第1期,责任编辑:高兴。

订阅零售

全国各地邮局 ,国内代号2-231

微店订阅

订阅热线:010-59366555

订阅微信:15011339853

订阅 QQ: 3076719982

征订邮箱:qikanzhengding@ssap.cn

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com