爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

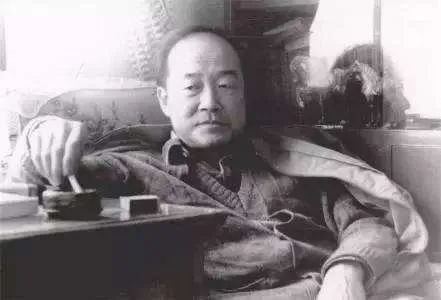

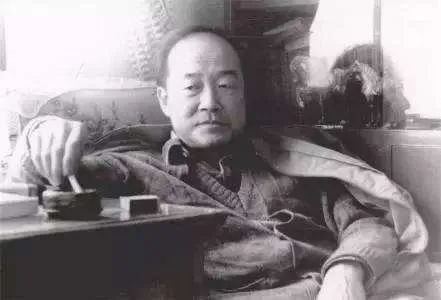

他的一生随中国的历史跌宕,平易而不屈。他从寒冬走来而拥有“冒着热气的口吻”,深刻与幽默都同样不动声色。他自认是历史的幸存者与见证者,因而必须将反省当作生而为人的需要。他是诗人,是杂文家,也是编辑,是许多作者的同路人与引路人。2020年8月1日,邵燕祥先生在睡梦中离世,享年87岁。他的子女在次日晚上给父亲的友人朋友发了一条微信:“父亲昨天上午没醒,睡中安然离世。之前读书、写作、散步如常。清清白白如他所愿,一切圆满。遵嘱后事已简办,待母亲百年后一起树葬回归自然。人散后,夜凉如水,欢声笑语从此在心中。”。生命后的生命,随你

走向世界外的世界。

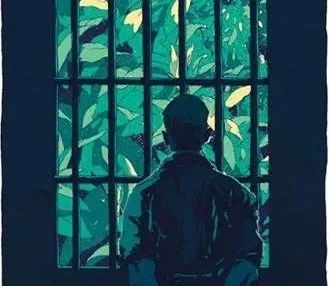

在那以前,我从来不知道希腊诗人默涅劳斯·柳德米斯的名字。1959年秋天,我从《世界文学》上读到他的两首诗,是从罗马尼亚文转译的,一首是写给情人的《爱情的时刻》,一首是留给母亲的《我很健康》。后者一下子把我抓住了。我一口气读下来,因为诗人显然也是一气呵成地写下来的;看得出来,是这样。整整一百零一行,不分段,也无法分段,如意识的流,情感的流,先还似有所节制,潺潺而来,略经激荡,便奔腾汹涌,一泻难收,直到终篇,仿佛还听到孤独的囚徒在冰冷的牢房里凄厉地叫喊:“我很健康!”余音震颤摇曳不止。诗前说明:“监狱管理处令。注意:可以用明信片通信,在明信片上只能写表示发信人身体健康的几个字。”这就是所谓“我很健康”四个字的出处。全诗里十几次急切地呼唤着母亲,二十几次重复着那句被迫向亲人传递的语言:“我很健康”。 这首诗几乎是无法节引的,因为全诗回肠荡气,藕断丝连。没有休止符;每一声对母亲的呼唤,每一声不得不说的“我很健康”,都使委曲的诗情因之出现一次跌宕。囚徒想要不再写“我很健康”,他为多少年来母亲收不到真实的书信,为他写这一千次单调的谎言,请求母亲原谅;而他又提起笔来写这“唯一的悲哀的小习题”,他知道他是给母亲寄去一份苦药,他知道母亲在抚摩这谎言,用泪水洒在“我很健康”的字样上: 在这里,哪里是什么受伤的字,我感到的是囚徒感到了母亲受伤的心在滴血,他想为母亲舔一舔伤口,但从他舌头上吐出的还是这木然的字:“我很健康。”天地之大,被监狱高墙隔绝的母子,此情此景,已不是用中国古语中的“相濡以沫”所能形容的了:涸辙之鲋,能够相濡以沫时,毕竟还在一起;而囚徒却只能在想象中回忆母亲的双手——曾经给自己试过体温、抚爱过自己童年的身体的母亲的手。被剥夺了自由,对人是最大的伤害和屈辱;在不自由的条件下,却要被迫用“我很健康”的谎言去安慰亲人实则是粉饰牢狱的非人生活,这是甚于或至少不下于肉体折磨和精神折磨。饮忍达到极限,强作的镇静终于爆发为嚎叫式的抗议:

初读这首诗时,我正在渤海边的一个农场里“劳动锻炼”——这也是一个类似“我很健康”的体面的词汇。我的母亲在邮局给我寄包裹的时候,有人问她:“你儿子‘犯’了什么‘事’啊?”这彻底地摧毁了她的自尊心。而她给我的信里,却总是在强颜欢笑地报告家长里短。直到70年代的“干校”时期还是这样。“干校”里有的“干部”有拆看人们往来书信的癖好。比较起来,当时希腊监狱中只是规定除了书报健康以外禁止多言,似乎网开一面,并无“钓鱼”之心,倒是僵硬多于狡狯了。通常人们之于文学作品,往往在际遇近似,“感同身受"的时候,最易涵缘其中。比如战乱中音尘阻隔,就想起杜甫的“烽火连三月,家书抵万金”;敌骑纵横,有国破家亡之感的年代,写过“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”的李煜一时常在人口边心头。但我以为,《我很健康》这首诗所以打动我,并使我久久难忘,绝不仅仅因我当时的某种处境。我相信激赏这首诗的,也绝不会限于囹圄中的读者。

一个人在孤独的时刻,在失去自由、受到屈辱的时刻,在面对死亡的时刻,难免会想起世上的亲人,想到童年和那时曾经依恋的母亲,想起对母亲的歉疚——《我很健康》就是这样,作为囚徒的诗人请求母亲原谅他的“欺骗”,而这恰恰是不能由他负责的,是他为自由而斗争的苦果;这一矛盾就把囚徒和母亲同时推向牺牲者的悲剧角色。人们对悲剧的崇高的倾心,对不自由的反抗,对“监狱管理处令”之类的憎恶,我想是超越国界的全人类的现象,这就不难解释一位陌生的希腊诗人在遥远的中国为什么获得知音和共鸣。记得60年代“文革”前柳德米斯曾访华,简讯之外别无报道。我也没再读到他的别的作品,不知诗人近来无恙否?这首诗的译文引自聂华苓的散文《黑色,黑色,最美丽的黑色》,只说作者叫尤婉娜,不知女诗人的姓和父名。这是尤婉娜准备从美国启程回波兰前夕,一个阴霾的雪天流着眼泪朗诵的。聂华苓的文章写于“1982年早春”,所记的事,当在1981年冬,最早不会早于前一个冬春,因为诗中表现的那种情绪,该是产生在1980年末波兰时局动荡之后的。记忆犹新,1980年波兰的多事之秋,对中国也不无影响,表现在意识形态方面设置了一些禁忌。这一影响所及是积极的还是消极的,有待于历史作出判断。而这一切,无疑加深了中国读者们对波兰人民的关注之情。

从世纪之初,中国的先驱者们就开始引进东欧所谓弱小民族的文学,这特别切近因贫弱而时有亡国之虞的中国的群众的处境和心境。我们的小学课本里就有波兰少年爱国者的故事,这是在日本军队入侵以后才删除的。从我个人来说,密茨凯维支的诗是和普希金、莱蒙托夫一起伴我度过少年时代的。民族压迫和社会压迫,民族反抗和社会反抗,这曾是我们共同的主题。1956年苏共二十大揭露斯大林个人迷信及其后果,随之发生的国际动荡之中,波兰、匈牙利事件无疑是我国从提出正确处理“十大关系”转向开展反右派斗争的国际原因之一。我记得当时听说华沙的居民在党代会期间都守候在收音机旁的不安之情,想象维斯杜拉河水扬波,华沙守护神端庄的脸上也笼罩了忧心忡忡的暗影。时隔二三十年之后,谈到尤婉娜这首无题的诗,不禁心头如系上一方铅块,沉甸甸地坠下来。我熟悉的,我理解的,我切肤感受到的,这是一种茫然的情绪。对于波兰,这个百年来处于动荡之中的,多灾多难的民族,对于她的众多的普通人,我能够说些什么?对于在特定处境下心情矛盾的女诗人,我又能够说些什么?

悲天悯人吗?我不配。我同样属于一个百年动荡的、多灾多难的民族,而恰恰是尤婉娜此诗那似乎冷峻的真的歌哭,提醒我审视自身:在锤子和铁砧之间,希望和绝望之间,疲乏和紧张之间。不知道尤婉娜的命运怎样,不知道她是否又写出新作。引自聂华苓散文的这首诗,我相信是这位女诗人译成华文的唯一作品。但我以为,尽管只有这一首诗,也足够使我们认识并记住这位诗人了。我会长久地记住她和她的这首诗,记住一段波兰的历史和一种特定时期波兰人的情绪,而这一历史的启示和情绪的体验,绝不仅属于波兰人的。

原载于《世界文学》1989年第2期,责任编辑:高兴

点击封面,一键订购本刊

责编:言叶 天艾

排版:文娟 校对:博闻

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》