纪念任洪渊|任洪渊:在现在经历的过去——普鲁斯特的回忆

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》任洪渊

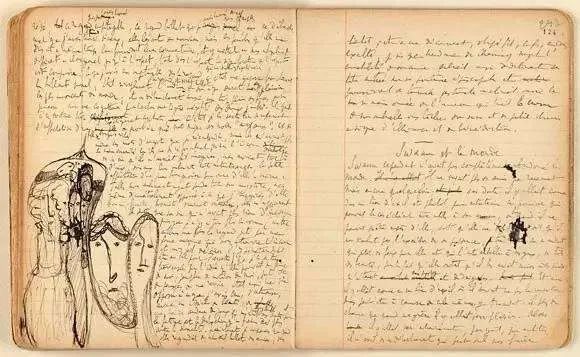

2020年8月12日晚,著名诗人、评论家任洪渊先生在北京离世,享年83岁。任先生是《世界文学》的作者,曾发表精妙长文分析昆德拉和普鲁斯特的作品。在此刊出其中一篇评论《追忆似水年华》的文章,以载我们的绵长追忆,纪念任先生为诗为人为师的清洁风骨,依凭从他的作品和生命历程中读出的力量,抵御不可逆的似水年华。

在现在经历的过去

——普鲁斯特的回忆

01

贡布雷教堂。时间的空间形式

可惜,普鲁斯特再也看不到,世界上还有一种语言,汉语,能够把他法语的A la recherche du temps perdu(《追寻逝去的时间》)译为 《追忆似水年华》。因为普鲁斯特的时间从未“失去”。“此情可待成追忆,只是当时已惘然”。现在与过去对转。把Temps perdu(失去的时间)倒转成Temps retrouve(重现的时光),才是他多卷本长篇叙述的题中之义。他对往昔的叙述不是开始在现在,也是结束在现在?而且,数十年叙述的最后一句已经随时间循环为叙述的第一句?

普鲁斯特的文本上一再涌过“岁月”的词语——时间似水,而不是逝水,普鲁斯特的时间之流不是长逝,永逝,而是可以回流,倒流,甚至可以漫溢,泛滥,汇注,潭一样沉静,湖一样荡漾,和海一样摇动四岸。如果贝克特在写作他的名著《论普鲁斯特》时已有《追忆似水年华》汉译书名,他大概就不会感到普鲁斯特的长卷多少有那么一点点文不对题的遗憾。

在古典的空间几何学之后,普鲁斯特发现了现代的时间几何学:

头一个无疑是重要的。

同样是出于自己生存的困境,尼采返身去寻找希腊的理由,而且他找到了希腊的理由:“希腊人知道并且感觉到生存的恐怖和可怕,为了能够活下去,他们必须在它前面安排奥林匹斯众神的光辉梦境之诞生”;普鲁斯特却只在自身寻找生命的理由,而且他也找到了生命的理由:“我重又抓住时间,因为记忆在把过去引入现在的时候,生命融合了时间的巨大维数,那曾分裂生命的巨大维数一一过去、现在、将来……我觉得这种生活值得一过。”由尼采的“为了能够活下去”到普鲁斯特的“这种生活值得一过”,他们谁在呼唤谁?由发现古希腊人日神映照的“外观”美的空间,到发现现代人自省的“内部时序”短暂的永恒,人在这个严酷的世纪再一次肯定自己。活下去!

普鲁斯特声明,他的书只“为读者提供阅读自己的方法”。也许《追忆似水年华》有多少个读者,就可能读出多少种生命的时间形式与空间形式。

在普鲁斯特的追忆中读你自己的年华吧,尤其是读你自己永远年轻的年华。《追忆似水年华》,尽管普鲁斯特不敢狂妄地说它像一座大教堂,但是他是多么希望它是一座让信徒们在其中参悟真谛、冥入和谐与环抱大全景的教堂,不然,哪怕就是一座俯视在海岛顶巅的德落伊教祭司的纪念碑也好,即使它因为险峻无路与神秘无门,而没有人能够登临,没有人能够进去。他最怕留下一座未完工的教堂。因此,一九三一年,当贝克特在《追忆似水年华》中看到“记忆与习惯是支撑庙堂的飞拱,而这庙堂是为纪念建筑者以及所有哲人的智慧”的时候;—九五一年,当莫洛亚又在《追忆似水年华》中看到“从贡布雷望出去,两条‘边’……竟在作品的顶上组成巨大的圆拱,最终汇合在一起”的时候,普鲁斯特在另一世界的不远处,回头一望自己殿堂的飞拱与圆拱,肯定在贝克特和莫洛亚的时间里笑了。这才是普鲁斯特可追忆的年华。

02

他生的记忆。千年遗梦的现在投影

普鲁斯特也不能两度逗留在他童年的贡布雷。谁也不能。

旧地重来,他的那条儿时的维福纳河已经没有世外的源头,他的那段斜坡小路已经失去幼稚的弯度,连他的那个出现在玫瑰花篱边的希尔贝特小姐也已经是罗贝尔夫人,盖尔芒特公爵夫人,这一切都不单单是年岁改变了眼睛和世界。旧地不再。故人不再。贡布雷,斯万那边和盖尔芒特那边,希尔贝特和罗贝尔……空间,连同留迹其间的人,都已经随时间的离去而离去。谁又是重游者? 不会有昨天的我的第二次到达,却只能有今天的我的第一次到场。普鲁斯特走进过去又走出过去的回忆,永远不是重温而是初遇:在现在经历过去。你有过回忆里的第二次生命吗?真实的过去在前面,虚假的现在退走了,远了,黯淡了,甚至消失了。

但是,普鲁斯特“追忆”的时间论仅仅发现了此生的记忆。

比起他那可传可忆的“名之时代”“字之时代”“物之时代”更遥不可知的,是遗忘了的他生的记忆。“他生未卜此生休”。他生与此生对转。他生,在前生与来生这两义中,我们在这里取前义。他生,他生的他生,普鲁斯特为她,为他生命的一半,一世又一世地准备了“一百副面具一百个名字”。他一定要在此生重遇她。

因此,他在阿尔贝克海滨路遇的每一个年轻女性都是她,都让他迷乱,尽管那不过是漫步时的擦肩而过,乘车疾驰时的一闪而过,他目送的甚至不是依稀的面影,而是消失的背影。处处都是美人儿。他只见她们而不见她。他还不知道,她们不过是他千年旧梦的现在投影,都是她!

她们。终于,阿尔贝克蜿蜒的海堤上走来了六七个少女美丽的行列。她们是比地中海阳光海岸希腊女神赤裸的天姿更无邪、更无忌、更无耻也更无罪的诱惑,她们本身就是健康,无意识,肉欲,狠毒,非理性和快乐。

她们的媚惑竟一时盲了他的眼睛。他不能辨认她们的身姿,也不能区别她们的面容,他怎么也找不到她与她之间形体的分界线。一条曲线的变化,创造了她也可能毁灭了她。她的眉、眼、唇、腮的每一种情态都在改变她。好像她们身上的娈腰与娈腰在不断移位,她们脸上的笑靥与笑靥在互相换位。他每次碰见的都是她们人体美学的新概念。谁能够认出她们中的她?等到一天,他隐约听到路边有谁耳语“那个西莫内•阿尔贝蒂娜……”她们中谁是阿尔贝蒂娜?这一声唤起了他久已遗忘的名字,她们有了一个共名:她们是他的一个个阿尔贝蒂娜。

他要找到她们中的她。

她就是那一个海滨迷人行列中最先走进他的视线的女孩,阿尔贝蒂娜。她笑盈盈的斜晲无意间落在他的凝视里。她双眸里的黑色光芒,是她的也是他的“回家的路”——沿着她目光中那么深那么远的黑色地带,她走出自己,走向他的远方,他也同时走出自己,走进她的深处。回家,他和她与其说是相遇,不如说是重逢,如果她不是他生命原有的一部分,失去的一部分,他关于她的第一个词怎么会是如此贪婪的“与她一体”,“占有她”?

她的那颗撩人的美人痣,像一种不可捉摸的女性美学符号,初见时仿佛含羞地半躲在下巴颏上,稍后的日子又恍惚是面颊上谜一样的视点,再后来竟默默停在上唇上了,宛如一声无语的低唤。定格。她的许多侧面在现在叠映为一。她从此遮住了她们。阿尔贝蒂娜,就是她!

但是,他依旧在一个阿尔贝蒂娜身上同时看到好几个阿尔贝蒂娜。他甚至在她的唇上吻着另一张脸,吻,是他青春还愿的祭礼,献给她唇上的一个个她。他在她的身上遭遇她们。他究竟在寻找她还是她们,寻找她们中的她还是她身上的她们?

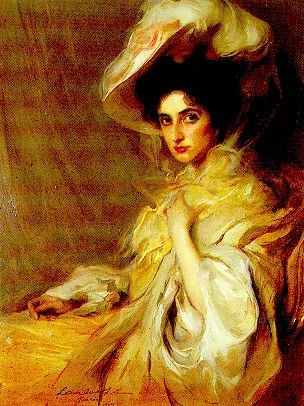

《追忆似水年华》剧照

《追忆似水年华》剧照

普鲁斯特也还没有意识到,她,她们,不过是他千年记忆的再现。他在现在重现过去的时候,遗忘了他在此生重现他生。

他早已不是需要“命中注定的女主人公”的那一代了。他既不是来把她从书卷中唤回生活,也不是来把她从生活中供进经典。如果有什么是命中注定的,那就是生命永无破解的秘密:世世代代有多少种美丽诞生过他,他就一定要在自己的一生一世再遇多少种美丽。父亲的她,父亲的父亲的她……她们都活在他的生命中。他按照自己的千年遗梦复制着她们。她们从他的身上走出,然后再与他相对。可是每一次相逢的时候也就是相别的时候,找到她时已经不是她了。因此,与其说他在一个一个寻找她们,不如说他在一个一个送走她们,他总是在送别的路上,她们不断变幻着的面影标出他的路程。但是她是永远的,即使阿尔贝蒂娜已经坠马身亡,他在巴黎布洛涅树林远近见到的每一个丽人都像她,都是她,他几乎失声叫出:“阿尔贝蒂娜!”

03

斯万家那边与盖尔芒特家那边的重合。空间重叠的时间

普鲁斯特为她准备了最后一个名字:德•圣卢。

德•圣卢是他初恋情人希尔贝特的女儿,阿尔贝蒂娜的替身。他虽然遗忘了她们那么多的面具,那么多的名字,但是,希尔贝特, 阿尔贝蒂娜,德•圣卢,仍然连成了他的一条生活粉碎不了的“神秘的线”:时间。似水年华,由希尔贝特、阿尔贝蒂娜到德•圣卢的流去的岁月与由德•圣卢、阿尔贝蒂娜到希尔贝特的岁月的回流,仿佛一次周而复始的循环。

时间从洛里山谷中的小镇贡布雷开始,展开了空间的两条边:斯万家那“边”与盖尔芒特家那“边”。两条“边”也是两条“路”。一条路穿过平原,途经坦桑维尔花园和木槿花树围绕的斯万庭院,另一条路沿着河流通往盖尔芒特公爵园林,古老的城堡,两条方向相反的路都向外延伸到巴黎,香榭丽舍大道,圣•日耳曼豪华区上流社会的晚会,夜宴,剧场和沙龙。这两条歧路,不仅有无数的交点,有巴尔贝克和阿尔贝蒂娜的横向岔道,而且这“边”与那“边”,也由于斯万的女儿希尔贝特与盖尔芒特家族后裔圣卢•罗贝尔的婚姻而完全重合了,重合在他们婚媾的女儿德•圣卢小姐身上。但是时间没有停止,至少普鲁斯特自己在德•圣卢小姐身上看到,她就是他失去的年华重构的青春。

在斯万家与盖尔芒特家两边之间的漫长地带,姓氏的年代,地名的沧桑,家族的谱系等等的记忆,除了盖尔芒特夫人的玫瑰红缎晚妆,德•圣德菲尔夫人珠光缎长裙上的徽号和饰纹,还有一品红吊钟海棠,在抚慰时间,在依恋和惜别拿破仑时代的遗风与第三帝国的“美好时代”,只剩下帝国和帝国贵族男男女女的怪癖、顽念、无数的烦恼和无病的痛苦,总之除了剩下生命与文化的症候,一切都在衰微,败落,老去和死去。斯万和盖尔芒特的姓氏和家族随他们没落的后人煙灭无闻。又是没有明天的伤逝的挽歌?历史不过是时间的一种虚构而已。在历史之外,唯有生命,唯有在德•圣卢小姐身上的生命——唯有她那颗由父亲、由祖父遗传的线条优美的头,那双飞禽一样被天空洗净的蓝透了的眼睛,和那双由母亲、由外祖母遗传的雕琢玲珑的鼻子,留下时间并赞美时间。这也就是普鲁斯特所说的“时间的物质化”:无形、无色、不可捕捉的时间,凝固成可观、可绘、也可思、可梦的生命造型。

普鲁斯特也把通往斯万家的路和通往盖尔芒特家的路走成了自己的一条路。空间的分野被时间重叠。从贡布雷的那一夜,从他外祖母别墅的那一串门铃声响起,萦回不绝的铃声就叮叮咚咚敲响了他的年年月月,他从此遭逢的每一个人、事件和场景都移动在一串铃声的节奏里,而且,都或近或远地在谛听这一串铃声。

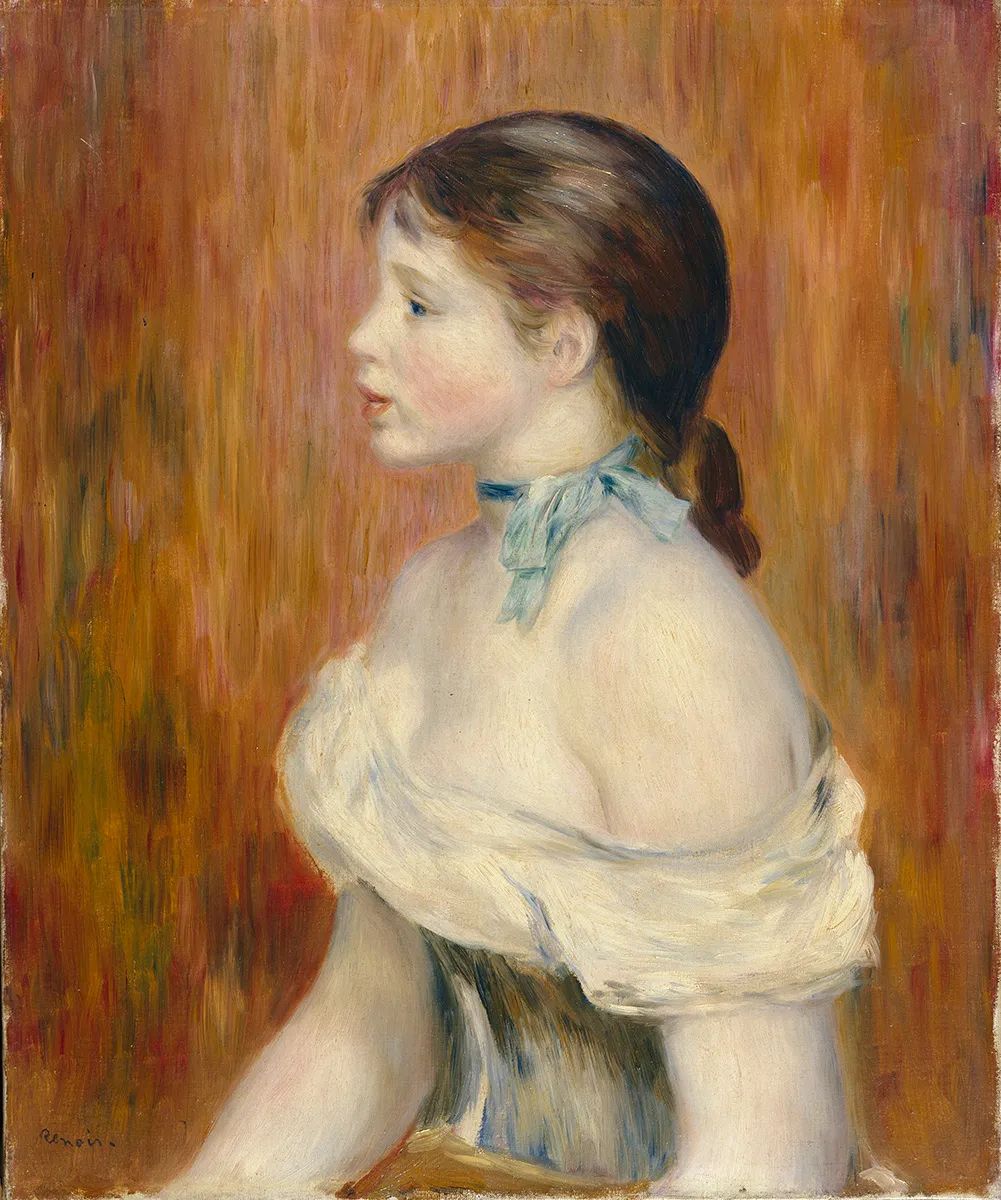

《追忆似水年华》剧照

铃声,随斯万先生初次夜访的来去,一声声跌落在贡布雷别墅门前的台阶上,开始了他的第一个没有母亲的吻和晚安祝福的夜晚,孤独的无眠的夜晚。当他走进盖尔芒特公爵府最后一场盛宴的庭院,又传来了它的回响,两地铃声遥远的相和,好像是同时互相击响。是最后的盛宴,斯万家那边和盖尔芒特家那边的所有男女,仿佛都为了离场而上场了。但是,在这一刻,他在倾听自己:除了铃声,除了那么多岁月在自己身上前前后后碰响,在帷幔低垂的客厅和花园暗影里的一切私语、戏语、浪语、卖弄风情的言笑和空洞无物的堂皇言论,都失声了,好像远隔一个世界。满庭的仕女,府邸外的车马,美酒溅溢的杯盏,以及黯淡了窗外阳光的灯烛,都退场了,只有铃声断断续续。人,事,地,与他的关系、价值和意义, 不在位置和距离,而在时差与时序。普鲁斯特的全部往昔在上一串铃声与下一串铃声之间,在《追忆似水年华》的前一个词与后一个词之间,在开卷的首句与终篇的末句之间。他就这样留住了时间,或者,他就这样被时间留下了。谁留住了时间或者被时间留下了,谁就在时间里抗拒时间——在时间里抗拒死亡。

普鲁斯特最后一次走进盖尔芒特公爵府的庭园,他的脚踩过鹅卵石路的凹凹凸凸,也同时踩过了威尼斯圣马可教堂石板路的高髙低低。这时,与其说他是被不平的鹅卵石和石板绊得跌跌撞撞,不如说他是被从四面袭来的往事转得头晕目眩。正是这种普鲁斯特式的同时穿过现在与过去的感觉,贡布雷,以及从贡布雷那两边展开的全部时空,才无序、无理、多重错置地随他拥进书房,并无限扩展了书房。他在这一夕经历了一生。他由寂然独坐的书房来到众宾客的喧哗之中,在他的四周,贡布雷两边的男男女女都已迟暮、衰老、垂死,除了他,普鲁斯特,还是那个永远“不可能有四十岁”的普鲁斯特,那个在时间中“绝对存在”的普鲁斯特。他不是一个悼亡者,来为已死的德•夏吕斯、夏尔•斯万、圣卢•罗贝尔们安魂,或者为自己伤悼,未死先祭。他没有也不可能逃离在时间之外,或者高倨在时间之上。对于普鲁斯特,既不存在什么时间的战胜,也不存在什么战胜的时间,不要忘记《追忆似水年华》的最后一个词:在时间中。普鲁斯特在自己的时间中,这已经足够了。

在等待戈多之前,贝克特如此迫不及待要成为最早解普鲁斯特时间方程的批评家。而且他自认找到了普鲁斯特方程的解:

让•弗朗索瓦•雷维尔,则因为始终停留在巴尔扎克、托尔斯泰、左拉们的叙事年代,而进入不了普鲁斯特的时间。他是过于偏爱继日继月继年的时序,以及时序里情节的进展和性格的形成了,以致不能忍受普鲁斯特几十页长的贡布雷早眠,几百页长的拉斯普里埃晚会,而某些事件相隔的十年又居然短得只有寥寥数行。他尤其因为找不到那决定人物命运的“一天”而懊丧。他的时间是等速的,岂能任普鲁斯特如此荒诞地“压缩”“压扁”“压平”?他嘲笑说,普鲁斯特这位“时间大师”的真正主题原来是“在时间之外”——其实,正如雷维尔在自己的时间里一样,普鲁斯特也在自己的时间里,只不过他雷维尔走投无路地徘徊在普鲁斯特的时间之外罢了。

一九五四年,莫洛亚在法文版《〈追忆似水年华〉序》中,有一个著名的论断:“普鲁斯特的主要贡献在于他教给人们某种回忆过去的方式。”这也是对所谓普鲁斯特“时间哲学”“回忆哲学”的一种莫洛亚阐释。可是,对于普鲁斯特,时间不是哲学论证的范畴,而是生命——他自己的生命呈现的形态。遗憾的是,莫洛亚也只是在才思驰骋的偷悦中追忆普鲁斯特的年华,而没有在切身感同的痛楚中追忆自己的年华。生命只有现在时,普鲁斯特的回忆,哪怕是最令他怅惘的回忆,也从来不是以往岁月的投影、回声、重复和再现,而是他生命的现在。普鲁斯特的追忆甚至是一种瞻望。

原载于《世界文学》2009年第4期

版权所有,如需转载请在后台留言。

任洪渊(1937-2020),1937年夏历8月14日生于四川邛崃。北京师范大学中文系1961届毕业。1983年-1998年在北京师范大学中文系任教。北京大学中国诗歌研究院首届研究员。著有诗与诗学合集《女娲的语言》、汉语文化诗学导论《墨写的黄河》、多文体书写的汉语文化哲学《汉语红移》、诗集《任洪渊的诗》。中国台湾出版《当代大陆诗选·任洪渊诗选》一辑。作品被选入国内外多种选集、年鉴、鉴赏词典。部分诗作被译为德语、英语、法语、韩语。2020年8月12日于北京逝世。

点击封面,一键订购本刊

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:天艾 排版:文娟

校对:博闻

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com