爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》 苏往

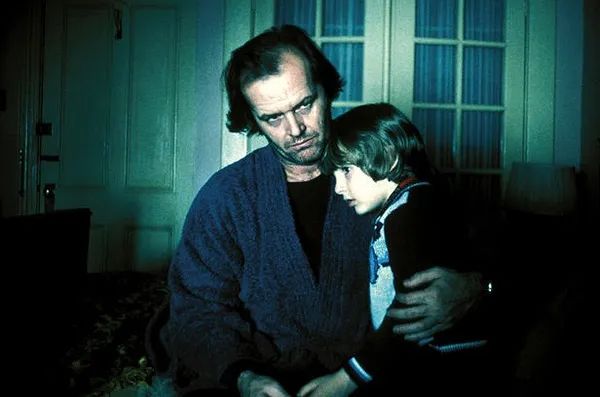

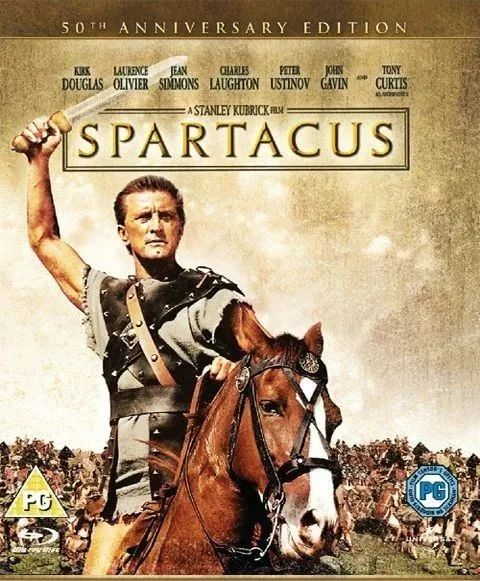

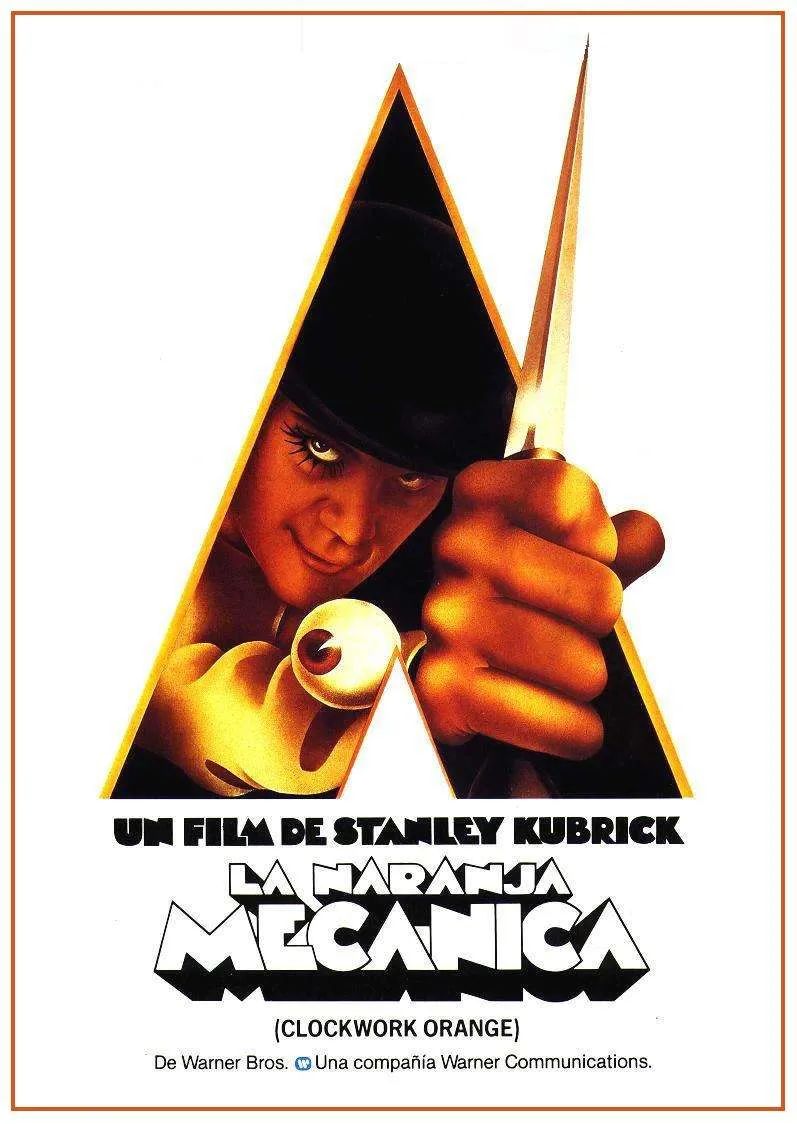

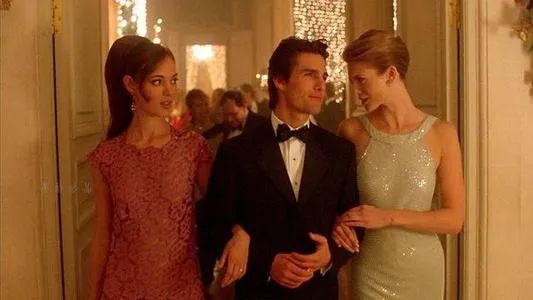

曾在电影资料馆的一次影展中,两天看了十部库布里克的片子,缺席的仅仅是他两部不成熟的早期作品以及他恨不能将署名去掉的《斯巴达克斯》(1960年)。那是一次沉浸式的,如在梦中的漫游。两日内密集的影像轰炸,对我而言,最强烈的冲击竟然并非来自黑石在大银幕上升起,而是一九五六年的《杀手》与一九九九年的《大开眼戒》:黑白光影里的斯特林·海登抱着藏枪的长礼盒走过的纽约城,与汤姆·克鲁斯在近半个世纪后穿过的那些街区,几乎全然是两个城市。现实的确是在演化,同时电影的腔调也大为不同了。老库这人,从好莱坞黄金时代走来,走过黑色电影、战争片、史诗巨片,到与好莱坞划清界限,继续按照自己的心意,每拍一部片子就换一种类型,从情色片、科幻片、恐怖片,最后来到一个与我们如今存活的世界、我们当下习惯的光影表达方式没什么不同的地方。而尽管穿越近半个世纪的时间,而且每部电影都改编自他人的小说,在库布里克的作品序列里,依然只有一个声音在思考,那是他自己的声音,这种人我们才称之为“作者”,而不是能制造标准产品的“能工巧匠”。那是一次漫长的,驶向人性深处的旅途。途中有过奔跑咆哮,终点时回响的却是静默之声。那是十余年前,刚读大学的时候了。让我为之一振,从此将《闪灵》永远与其他一大堆鬼片分开的,是这样一个场景:瞭望饭店的餐厅里高朋满座,身着上世纪二十年代华服的男男女女,言笑晏晏,乐队正在演奏《午夜,星辰与你》。那是一曲低回的爵士情歌;杰克·尼尔科森饰演的作家杰克,身着明显年代错乱的夹克衫穿过这些人径直走到吧台前,没人多看他一眼,而他也未对多出来的这一屋子人表示出半点惊奇,没有征兆地领悟了自己本来就是其中一员。当年以为自己是单纯喜欢逝去的旧时代,那种仿佛隔着玻璃看的,有距离的优雅与缱绻,群鬼交谈的声音完全抹去,只留下歌声。这个细节的处理尤其动人。没多久有个契机让我明白,《闪灵》勾住我的,与怀旧无关,而是藏匿在现实世界内部的另一个空间,它的疏离感如此迷人,是因为它与我们这个世界的对峙像刀锋一样冰冷无情而又堂而皇之。它执行杀戮、制造毁灭,却没有一点点愧疚。更让人感到不安的是,这个隐匿的所在和我们共享一个空间。对自己孩子的爱,大约是这个世界划定的人之所以为人的底线。杰克开始否定这一点,酒保立刻悠然登场,无缝接驳地出现在原本只有我们享有的空间里。杰克在吧台前一抬头,他就出现了,还有他身后本不存在的满架子酒和坐满了餐厅的群鬼。在一百一十九分钟版里,这里正好是电影时间过半,当年在两碟装DVD里是换碟的时候。库布里克热爱鲜明的两段式,《乱世儿女》(1975)干脆有小标题来标明段落,再比如《洛丽塔》(1962)分为男主人公带继女出走前后,《全金属外壳》(1987年)有新兵训练和战场实战两段。在老库的两个段落里,从主人公自己的状态到人物之间的相互关系,乃至整个叙事的“气场”,都会有较大的不同。具体到《闪灵》,酒保出现前,杰克勉强守住了父亲与丈夫的自我认知,那以后他就是“他们”中的一员了,再也没想按捺自己疯狂杀戮的欲望,一步一步向妻儿挥起了斧子。我提到的那个契机,是二〇〇七年看了原著小说作者斯蒂芬·金另一部小说《幻影凶间1408》的电影版。老库对《闪灵》的改编,斯蒂芬·金完全不认可,甚至是愤怒的。1408是酒店里一间闹鬼的房子,也是一个作家与鬼共存的密闭空间。在同一个作者相似的设定下,两部电影的走向背道而驰,金对老库为何不满,一望而知。上世纪六七十年代,随着女性愈来愈多地参与社会劳动,父权和夫权疑似失落引起的恐惧,激发了金的创作。在电影里,杰克举家到望饭店当冬季看守人,是想集中精力写作,但他除了一句“只工作不玩耍,聪明杰克也变傻”,什么都没写出来。这意味着他无力养家,一家之主的位置岌岌可危。他的应对之策是酗酒、打儿子,进而要杀掉妻儿;而去1408房间找灵感的约翰,在被困鬼屋的过程中领悟到,一直以来他逃避着对家人的责任。面对男性的主体性摇摇欲坠这一现实困境,金的态度是“知错能改,善莫大焉”。所以,小说里杰克的结局是与神秘的邪恶力量同归于尽,最终以一个拯救者的姿态死去。肉身虽死,灵魂却得到挽救。而电影里,他拎着斧子追杀儿子,死在了迷宫深处。片尾,雪地上那颗狰狞的头颅,不可能不激怒金。他原先的“动摇-救赎-巩固”的主体性挽救计划,被改成了库布里克的“动摇-毁灭”的无解迷局。这两位作者可谓道不同,还非要相与为谋,不欢而散也是自然。金的路数,放在好莱坞的框架里,是失意男人重新赢回人生,老到掉牙但屡试不爽的标准情节模式。老库却与他相背而行,也与大多数人的习惯相悖。一般的逻辑下,看到不应该存在的酒保,男主人公总归应该有一点惊讶和害怕吧?但是他没有。另一个空间的存在是如此理所当然,别说“知错能改”,电影是不是将之定义为“错”,还是个问题。

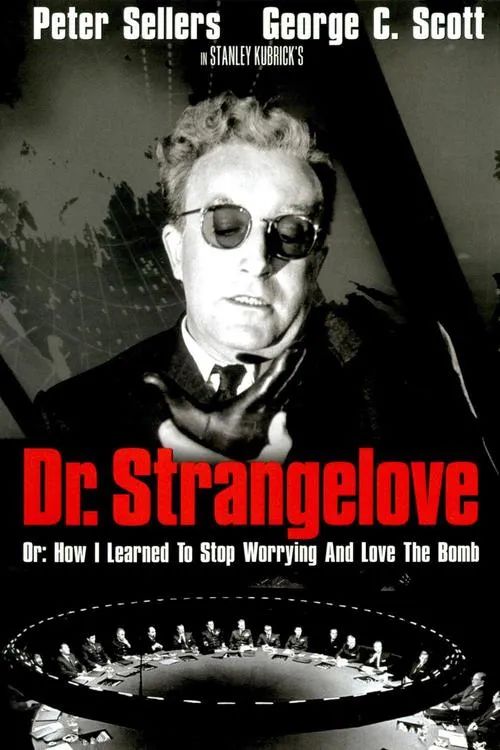

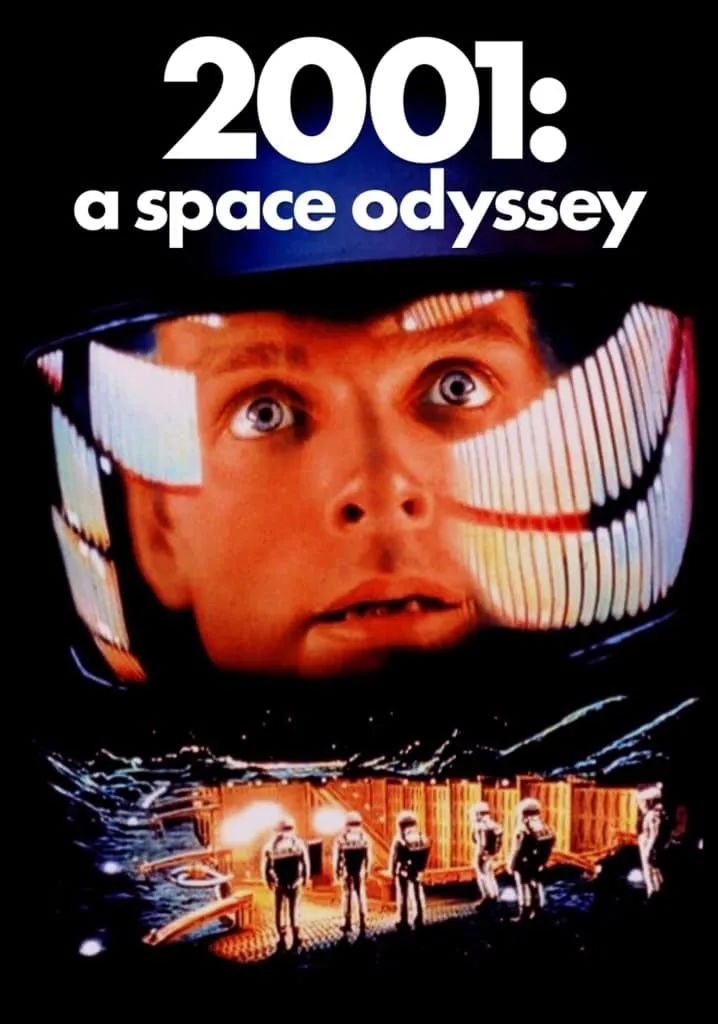

据说拍摄《闪灵》期间,库布里克半夜三点给斯蒂芬·金打电话,问他“是不是相信上帝”。杰克是个男作家,但我怀疑对于“作者”这个设定,这位恐怖小说作家更多地是从世俗的意义上下笔的,而老库则将之视为上帝之外的另一个创造者(Creator),一个“大写的人”。基督教一系的所有教派里,真正的创造者只有一个。现代的作者观念,让写作者在文本内部仿效上帝对于整个世界的权力。创造,至少大部分人相信人类在创造,人类社会在一路向前。没有任何其他人物设定,哪怕是巫师,比小说作者更像是人类的一帧小像了。而如果你相信上帝,那么人类吃下智慧之果,就是不折不扣的僭越,预示了有一天会被惩罚,会遭遇毁灭。很少有作者杀掉主人公时,像老库那样不自怜、不迟疑、不怀恋,大约是因为他毁灭的是“大写的人”,而不是男人、父亲和丈夫。在《奇爱博士》里用连爆的核弹灭掉地球上百分之九十九点九的人,并没有比杀掉一两个主人公更费多少力气。这部库布里克仅有的喜剧,是他“杀”人最多的一部电影。不存在最后一分钟营救,大毁灭到来时,电影的最后一组镜头也没有对准任何人,没有悔悟的高层,没有在无助中相拥的普通人,在《终有重逢时》这曲浑圆轻快的歌声里,我们只看到蘑菇云接二连三腾空而起。歌词是切题的:一百年后核爆炸的危险解除,十万当年转移到地下的人类生养的后代,就可以回到祖先的家园了。在奇爱博士喜出望外的描绘中,这简直是大团圆结局了。都说库布里克的电影有“非人性”倾向,那么彼得·塞勒斯饰演的“奇爱博士”一定是代表中的代表了。这部电影同样是两段式结构,博士和酒保一样,出现在中点,开启了电影的第二段落。应当如何理解“奇爱博士”这个古怪的名字?博士的头衔意味着享有知识,知识意味着话语权力。心向和平的民选总统无计可施,连环核爆已然不可避免后,这位来自纳粹德国的博士左右了作战室的决策方向。可这奇怪的爱,爱的究竟是什么?亿万人的死亡近在眼前,博士丝毫不为所动,只为将用电脑选出十万精英获得生存权而兴奋不已。本质上,他和库布里克另一部影片《斯巴达克斯》里的克拉苏是一路人。克拉苏看着窗外的罗马说,这座城市是至高的,无数人该为它的美和荣誉献出一切。他们只爱人类的卓越和完美,并且认为为了这一点可以不惜一切。老库会讽刺奇爱博士,比如博士有一条胳膊有自主意志、屡次忍不住想行纳粹礼,但是他没有对博士使用《斯巴达克斯》惩罚克拉苏的律法,“爱与死的律法”。这套“谁该活着,谁该死去”,“谁该被爱,如何被爱,以及得到多少爱”的提线木偶戏长盛不衰。同样是处理六七十年代传统家庭模式崩坏这个主题,《阿甘正传》对女主角使出了A字头绝症大杀器;而现在很多失意男人奋起赢回前妻儿女的大片里,还时不时地杀掉前妻的新男友。但在《奇爱博士》里,越权发动核战争的将军,初衷是为了保护“所有的体液”不受某某主义阴谋的污染。这固然是个笑料,但是没有在开玩笑。在“爱的律法”指引下,从十九世纪后半期社会达尔文主义兴起,直到好莱坞的黄金时代结束,所有的黄皮肤男女,包括混血儿,从舞台到银幕无一例外都是不被爱的,而且为了确保他们不污染白人的血,一般都需要死掉,有后代的只能生女儿。《斯巴达克斯》也用了这个大招。克拉苏看重的女奴瓦瑞妮亚和男奴安东奈斯,先后投向斯巴达克斯,克拉苏的挫败是双份的,他打赢了战争,却成了电影里的败北者。因为他是不被爱的。《斯巴达克斯》这部片子与那个巨片时代的其他史诗巨制,诸如《埃及艳后》《宾虚》一样,与其说是在演罗马埃及的历史,不如说是让人物披着西方的普世价值在走位,自由、民主、博爱以空洞无力的方式一再兜售。斯巴达克斯的女人和孩子最后获得了自由,是与贵族斗争失败的平民阶层领导人自杀前良心发现的善举。这个结尾,与《南京南京》“异曲同工”:最后活下来的中国孩子,是好心的日本兵放掉的。孩子是希望的象征,将这希望归功于侵略者铁蹄下的怜悯,对为这希望而战的人们来说只能是一种侮辱。同理,一个为了自由揭竿而起的斗士,一直深深理解他的爱人,在他为自由而死后,面对别人施舍的自由快乐得像个孩子。这份“天真”足以让老库下定决心远离好莱坞了。导演不比写书,想当掌控全局的作者并不容易,但是库布里克做到了。这部片子的拍摄直接促使他远离美国,以获得创作的自主权。在封闭的文本内部行使作者的权力,应该洗脱了僭越的嫌疑。库布里克主宰了自己的创作后,一直致力于展示人类模仿上帝的后果。小到两性关系,亨伯特作为一个有名有利的成年人,控制不了十五岁的洛丽塔;大到在未来探索茫茫宇宙的征途上,人类制造的最先进的机器失控,对人起了杀心;当然越战早被证明了是人类有多愚蠢的又一范例——即使是自诩为人类文明新灯塔的美国,也无法控制一个小小的、落后的越南。这种模仿之所以会走向大大小小的毁灭,可能在于上帝是全知全能的,而人不是。人没有先知的力量,却逐步习得统治世界,甚至创造新事物的能力,何其危险。本来只是一种动物的人类,不断认识世界,获得制造、驾驭工具的力量,此所谓科学;而凭借自己创造的工具,人加速度地向上帝的完美奔去,此所谓进步。而科学与进步之路,会导向杀戮,乃至毁灭。《二〇〇一太空漫游》中,南方古猿们在黑石的启蒙下,刚学会用骨头当工具,就用在与其他部落的冲突中,并且以骨头武器击杀了对方。在这人类的第一场战争宣告胜利后,古猿“望月者”兴奋地将他的武器抛到空间,下一个镜头接上的是一个环绕地球飞行的骨头状飞行器。这个飞行器在电影中只出现过这一次,而没有出现在后续的故事中,其实这是近地轨道上携带核武器的攻击型卫星,是那根骨头根正苗红的继承者。稍后另一艘飞行器,会带着人类最先进的电脑HAL9000,展开人类受制于工具电脑、衰亡,然后新生的故事。机器的本性是武器,而人类要和它争夺最终命运的控制权。在这一层意义上,《二〇〇一太空漫游》和《奇爱博士》讲的是同一个故事,而后者是以失败告终的,如果没有美苏两国“你进我一尺、我进你一丈”的导弹防御系统,那位想保护体液的战争狂发动的攻击不至于波及全人类。人类的怠惰是反被机器所制的原因之一。宇航员大卫与HAL9000对弈的时候,用的是历史上一局真实的棋,他其实还没有输,但机器说他赢了,他不假思索就放弃了;而将国家安全的筹码都压在“对方不会先动手”的核威慑上,同样是一种怠惰。《奇爱博士》《二〇〇一太空漫游》和《发条橙》(1981年)被称为库布里克的“未来三部曲”,我很想称之为“尼采三部曲”。让这位作者忧心的,不是杀戮与毁灭,相反,它们和对孩子的爱一样,是人之所以为人的一部分。如果我们没有凌驾、支配所有其他生命的欲望,我们就不会学会使用工具,不会进化到食物链的顶端,我们就不会是人,可能是什么动物,以另一种方式活在地球上吧。让库布里克忧心的,也是尼采害怕的,恰恰是这种欲望,或者说强力意志,在现代社会的衰退。在老库的作品中饱受争议,曾长期被禁的《发条橙》,就是以一种极端的方式诉说着这样的道理:暴力作为人本性的一部分不应该被强行移除,而是应该留给人选择的权力。“非人性”的倾向,是与强力意志的衰退同步的。在《发条橙》里,那些对暴力嗤之以鼻的正派人,包括主角的父母,看上去都是那么冷漠无情;而《二〇〇一太空漫游》里唯一展露些许真情实感的,是发起攻击的HAL9000。杀戮和毁灭不是道德法庭审判的对象,也不是人类进化的终点。大卫在老死后,进化成了“星孩”,小说中这样写道:地球在他眼中只是一个“灿烂夺目的玩具”,“尽管他已是世界的主宰,他还不大肯定他下一步该做什么”。这俨然是“超人”出世了。比尼采乐观一些,库布里克不认为上帝死了,他信的是“上帝们”。也许有一天,“上帝们”会再来,也许毁灭之后是进化的新阶段。最后写到《大开眼戒》,不是因为它是老库的遗作,而是直到二〇一四年的那次影展,在第一次看这部电影十年后,我才开始理解汤姆·克鲁斯和西德尼·波拉克在台球室的一场谈话为什么拍了三周之长。老库生怕重复自己。考虑到《奇爱博士》已经将地球上的核弹集体爆了一次,他临场决定将“星孩”摧毁攻击型卫星的情节删掉,以他凝视地球作为结尾。然而《大开眼戒》在某种意义上重现了《闪灵》里的“另一重空间”,它与我们这个世界共存,就在“彩虹桥”的另一端。“彩虹”的意象在片子里出现了两次,一次是头一天的晚宴上两个模特跟比尔调笑,说要带他去“彩虹那一边”;第二天他想混入权贵的地下化妆舞会,最后一步是在一家名为“彩虹时尚”的店租借礼服。主角的奇幻旅程,好比是童话《绿野仙踪》中桃乐丝的翡翠城之旅。桃乐丝是美国堪萨斯州一个生活在农场里的小姑娘,一场龙卷风将她吹到了奇妙的魔法世界。故事的结尾,和桃乐丝一样从“异世界”安全到家的比尔明白了,自己其实也是个“小姑娘”。《大开眼戒》是一部在大众中认可度稍低的作品,部分是因为沉闷,部分是因为情色内容,以致有导演看好的女演员,因为导演坚持不肯删减裸露镜头而辞演。作为地下舞会上的高级妓女,裸露对曼迪这个角色而言是不可少的,这是用直观的方式来告诉观众:她在出卖自己。开头比尔夫妻两人准备赴宴,他的妻子爱丽丝第一句台词是“我美不美?”而比尔的第一句话是问“我的钱包在哪里?”这两句台词是整部电影的题眼,她在出卖美丽,而他掏钱付账。比尔夜半游走在纽约街头,一路打通去往“彩虹桥”另一端的通路,不断重复的动作就是掏钱包。他有点撒钱意味的消费行为,决不仅仅有推动情节的作用。他一路上遇到的流莺、雏妓和前选美皇后(地下舞会上的高级妓女),都是被购买的女性。他在现实中的探险,与家中妻子睡梦中的探险相对应。而恰好他的妻子与另一个梦游仙境的小姑娘同名。妻子在梦中的遭遇,对应的是他在舞会上的遭遇——尽管他不断向更低阶层的人购买来实现他的意志,但医生作为中产阶级,相对于参加秘密集会的人群而言,始终只能扮演一个被购买的角色,和他的妻子、以及他遇到的各色妓女,都没什么本质的不同。这就是为什么比尔拒绝雇主维克多的那箱酒,对方要笑。维克多也在化装舞会上,还曾点头向他示意。最后,他被“他们”派来说服比尔,他说曼迪的死与舞会无关,而泄露地址的琴师也早安全到家了。比尔在痛苦中将信将疑地离开了,回家发现他在舞会上用过的面具放在安睡的妻子枕边。这场只有十二三分钟的戏拍了三周,全部内容是两个人在一个房间里说话。这和《乱世儿女》里剪辑了很久的那场决斗戏一样,是图穷匕首见,表露真意的时刻。但老库有意将之淡化处理,从台词表面看,我们完全可以和比尔一起相信维克多,而只有占据视觉中心的猩红色台球桌面,在诉说着不能言说的真相。什么中产阶级的性压抑和性幻想,只是一层皮罢了。这还是一则关于人类社会权力等级体系的寓言。在地下舞会上,穿不穿衣服不由性别决定,被购买的人不论男女都不穿衣服,而只有比尔一个人是不得不摘下面具的。别忘了《大开眼戒》还是一部圣诞电影,最后一场戏结束在圣诞大卖场,男女主人公言归于好,而他们的女儿欢快地跑来跑去,她跑向芭比娃娃,跑向婴儿车。在这个体系里,即使是几岁大的女儿,也是其中一部分。她妈妈教她的算术题,都是在算哪个男孩儿更有钱,而她将像她的父母一样,去卖她能卖掉的东西。而这也是人之所以为人的一部分。作为那百分之九十九点九,作为不在奇爱博士名单上的人,卖掉你能卖掉的,以换取你能得到的。仅此而已。原载于《世界文学》2016年第2期

版权所有,如需转载请在后台留言。

责编:文娟 校对:博闻

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》